中世纪中晚期坦培拉绘画的三条发展路线

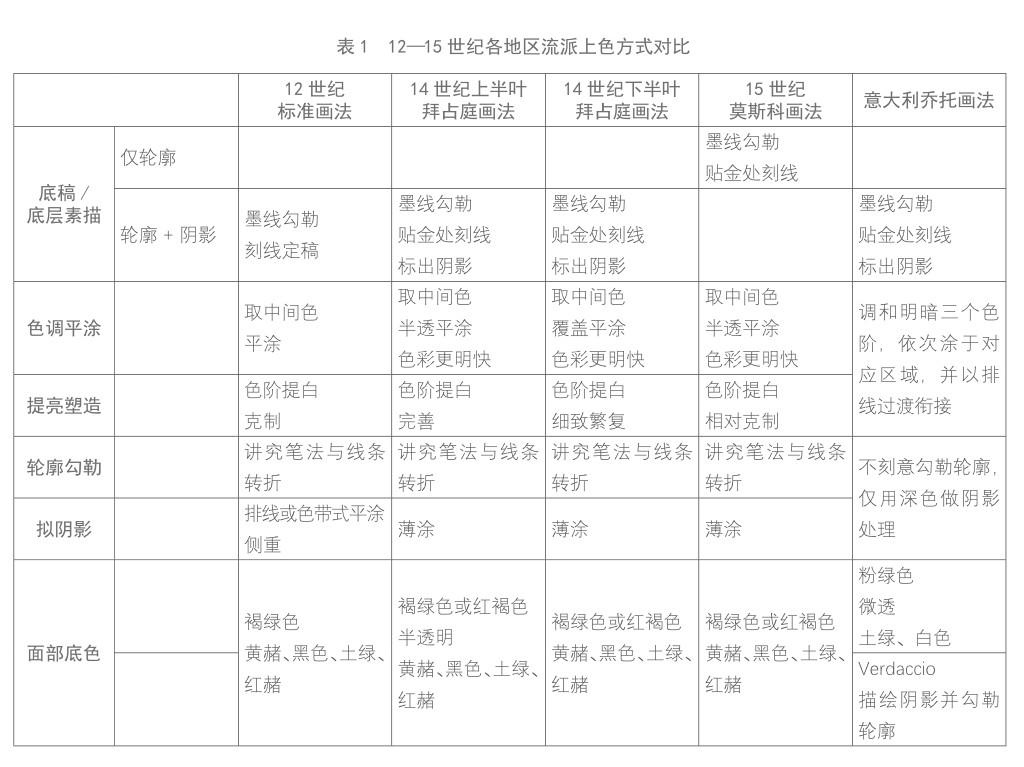

公元9世纪至11世纪的马其顿文艺复兴促进了拜占庭帝国文化艺术的蓬勃发展。在近两百年的发展过程中,中世纪坦培拉绘画工艺与表现方法得到了不断整合,在公元12世纪前后走向成熟,诞生了以“君士坦丁堡画法”为代表的“标准画法”,12世纪之后以意大利地区为代表的天主教文化圈以及以俄罗斯、希腊地区为代表的东正教文化圈坦培拉绘画的技法基础从此明确下来,并由此衍生出两条截然不同的发展路线。与此同时,与拜占庭帝国交流较少的西欧、北欧国家则仍旧采用的是历史更为悠久的早期画法,这种传统画法在发展过程中最终与早期油画相结合。接下来,本文将围绕上述三条发展路线展开叙述,力求厘清坦培拉绘画工艺在中世纪中后期的发展脉络。

一、“标准画法”的形成

拜占庭帝国马其顿王朝在走向全盛时期后,开始在艺术上追忆古典时代,并着力于将艺术表现由多样化转向统一化,而这一特殊的艺术探索时期史称“马其顿文艺复兴”[1]。然而,与古典时代所不同的是,马其顿王朝的画家并没有古人那般忠实描摹自然的热情,反倒更加侧重于人物精神的表现,因而作品整体和其中的人物形象开始向概念化、装饰化的方向转变,這与宗教对拜占庭帝国方方面面的影响是分不开的。笔者此前所述三种早期画法[2]便是这一“复兴”过程中的具象表现。“标准画法”[3]正是“马其顿文艺复兴”的重要成果,虽然马其顿王朝为该画法的形成奠定了坚实的基础,但是其真正形成却是在之后的杜卡斯王朝。

“标准画法”的主要特点是具备一整套规范化的上色流程,人物塑造具有极强的模式性,重视线条的运用与表现,平面化的反向透视系统取代了空间纵深感与正向的焦点透视。

(一)规范化的上色流程

所谓规范化的上色流程是将上色步骤以及具体的表现手法通过规章制度的形式确定下来,以应对各种主题的绘画工作,其内容如下:

I.准备阶段

第一步:贴裱纺织物

第二步:胶粉底子

第三步:底层素描/底层雕刻

第四步:背景贴金

II.上色阶段(“开脸”之前)

第一步:色调平涂 (包含“开脸”的第一步)

第二步:轮廓勾勒

第三步:色阶提白

第四步:轮廓勾勒

第五步:“拟阴影”

第六步:描金/泥金

III.“开脸”(面部塑造)

第一步:肤色底色

第二步:轮廓勾勒/底层素描

第三步:肉色提白

第四步:高光线

第五步:敷粉

第六步:轮廓勾勒

IV.封油(涂抹油性保护层)

“标准画法”是在早期画法的基础上发展而来的,因此在操作上对早期画法有着大量的继承。在通过底层雕刻或色彩底稿(通常为黑色或棕红色)确定画面构图之后,画家会选取各个色域的中间色,通过色调平涂的方式为画面铺上大色调。若画面整体色调偏冷,则肤色底色为红棕色,反之则为褐绿色。一幅作品中的所有人物都应使用相同的肤色底色。完成色调平涂的画面应当具有准确的构图,之后在此基础上使用上一步涂刷的颜料并加入一定量的黑色(面部则以棕红色为主),为对应区域勾勒轮廓线。线条应具备转折、粗细之变化,与中国画的各种勾勒笔法类似。

色阶提白是“标准画法”与早期画法以及后世文艺复兴画法的差别最大之处。其采用模式化、概念化的色阶渐变取代了古典时代柔和的色彩渐变,为画面中的形体塑造出了立体效果。这种色阶提白的方式在古典时代的壁画中曾被大量运用,以求在平面上突出立体的纹饰,而这种方式也在希腊化时代通过丝绸之路传入中国,如张僧繇所谓的“凹凸花”与“凹凸画法”(亦称“退晕”或“叠晕”)即为此画法的变种,且在后世的建筑彩画以及人物画的纹饰与器物描绘中多有使用。在色彩的选择上,通常以底色加白或是与底色反差较大的粉灰色为主,如在绿调的底色上使用偏红的粉灰色进行提白塑造。在完成色阶提白之后,需要使用与之前相同的颜料再次勾勒轮廓线,并将稀释后的相同颜料沿着轮廓线向内加深,以此加深暗部、烘托形体。“标准画法”中“拟阴影”的运用相对比较克制,因而形体塑造的重点仍然是色阶提白。

“标准画法”的面部塑造可以视作早期画法III型的直接继承者,其最大特点在于将原先的多层“拟阴影”简化为与轮廓线色彩相同且合二为一的底稿色层,同时对肉色提白塑造色层的使用也更加完善且模式化,至于原先尚且存在、基于自然主义描绘的倾向则开始转向“千人一面”的表现模式。由于中世纪绘画几乎不涉及世俗题材与人物,人物面部的描绘仅需要依照青年男性(天使、年轻圣徒、基督)、青年女性(圣母、年轻女性圣徒)、老年男性(老年男性圣徒)、尸体(受难的基督、殉道的圣徒)这四种模板进行处理即可完成。虽然后世不同地区与流派的画家对相同题材与人物的处理不尽相同,但整体上仍然遵循“标准画法”的套路以及这四种基本模板。这种模式化的处理方式虽然很大程度上限制了画家的表现,但也在一定程度上降低了绘画的门槛,使得绘画艺术在中世纪得以大面积推广与普及。

色阶提白之后的高光线也是“标准画法”的显著特征之一。其将面部的高光转化成了抽象化的平行线,且随着面部肌肉的走向排布。在此过程中,不必考虑过渡与渐变。需要强调的是,高光线并不总是出现在肉色塑造色层之上,有时也会直接标示在肤色底色层之上。在这种情况下,后续的肉色色层会呈现半透明的效果,以便显露出高光线,而这种手法通常在壁画以及中世纪晚期的某些流派中出现。

中世纪架上坦培拉绘画的最后一步是封油,此步骤类似于后世油画中的上光。封油这一步使用的是加入一氧化铅熬煮的熟亚麻油或熟核桃油,因为熟油(即前述两种油)较为浓稠,且涂层过厚会造成结膜发黄、起皱,所以需要用手涂抹。待画面色层吸收充分,且熟油开始稠化之时,必须用工具将油揩去,仅在画面留下薄薄的一层。经过封油且充分干燥后的画作会拥有柔和且统一的光泽,同时画面可以抵御水汽的侵害,得以长久保存。

(二)反向透视系統

“反向透视”这一概念最早由俄罗斯神学家、物理学家帕维尔·弗洛连斯基于20世纪初提出,其认为在中世纪绘画中广泛存在的与线性透视相反、焦点与光照多样且混乱等诸多问题并非由于当时画家的技艺拙劣,实为有意为之。

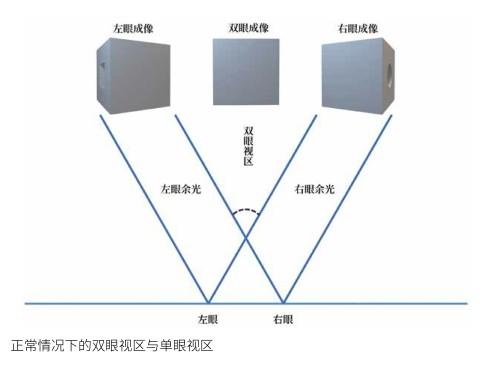

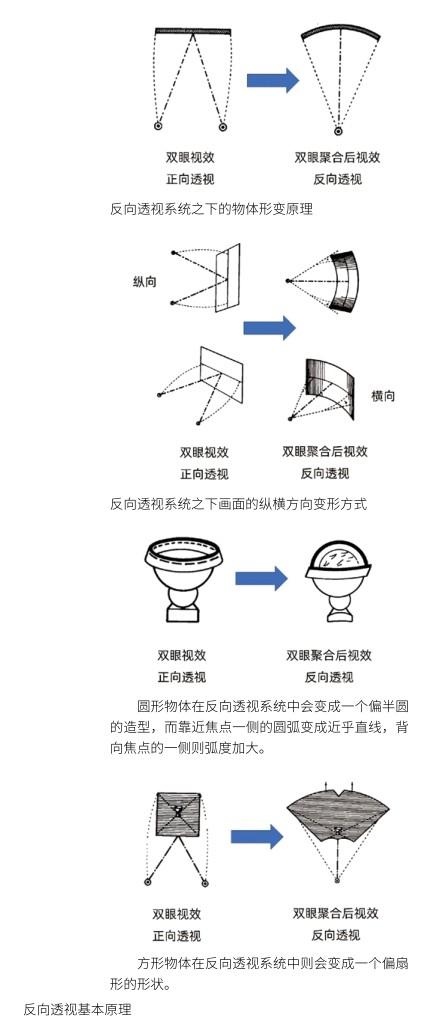

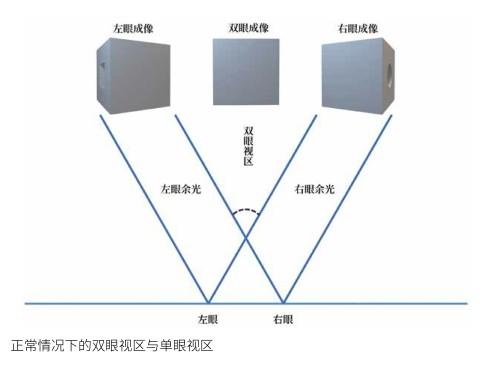

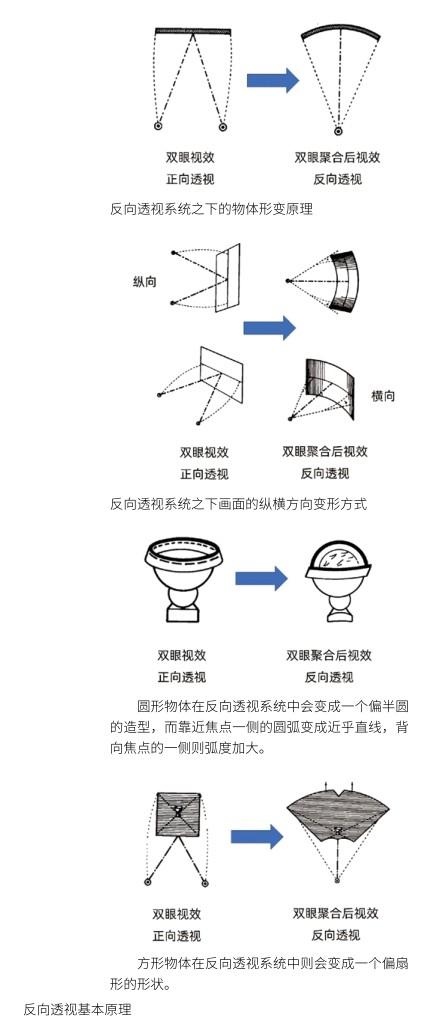

反向透视系统包含动态光影与动态视角、反向透视两大元素。反向透视是指一种与现实相反、灭点在画面外观众一侧的透视。从教义角度来说,圣像艺术所描绘的世界并非现实世界,而是所谓的“神圣世界”。为了突出这一世界与我们所处世界的不同,画面中采用了与现实相反的反向透视系统。从艺术创作的角度来说,与正向焦点透视相比,反向透视更多展现了被描绘对象的细节。人类的双眼所看到的景象是由双眼视域经大脑进行重叠处理之后所形成的锥形空间(从平面角度而言则是一个扇形),即所谓的“视锥”。双眼的焦点位于底部的正中,为了使双眼视域交汇重叠,必然要牺牲掉双眼视域的外侧部分,即我们常说的“余光”。当我们闭上左眼并用右眼观察对象,会发现对象右侧会比双眼观看时多被看到一些,同时左侧则会相应减少,反之亦然。如果我们将双眼外侧视域所看到的景象强制向中心偏移,以使我们可以在画面上清楚地看到它们,则对象在画面中必然会由左、右两侧向视线方向翻折,而面对视点的一面会被压缩,其本身也会呈凹陷状,例如矩形在视觉上会变成梯形或是扇形,圆形则是面向视点的一侧趋于平直、背向视点的一侧弯曲加剧。基于视锥原理,对象的上面与底面也会向视点翻折。由此,我们在画面中可以看到物体的四个面。

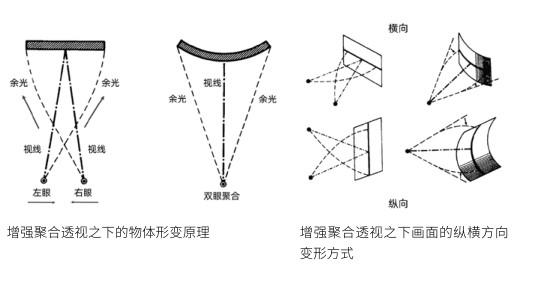

反向透视系统还包含一个作为附属存在的特殊透视形式,这便是增强聚合透视。我们可以将这种透视视作反向透视的镜像。当然,“镜像”的概念是针对画中的“神圣世界”而言的。因此,这种透视形式虽然从视觉上来看有点类似于正向焦点透视,但却并不完全一样。首先,增强聚合透视的焦点位于视平线的上方,而正向焦点透视的焦点永远是落在视平线上的,同时视平线也与我们的视点同高。其次,增强聚合透视的变形在某些情况下会造成对象的断裂、分解,使其成为两个部分,并将其位置左、右互换。由于增强聚合透视是反向透视的镜像,因此在正向透视的平视视角中看不到的上面也会经过翻转变形之后出现在画面之上。最后便是增强透视的光影。其并非来自观众,而是来自画面中的远处,与反向透视的光源方向恰恰相反。因此,使用增强聚合透视描绘的对象是以逆光形式出现在画面之上的。

有一点需要说明,虽然增强聚合透视与反向透视共同构成了中世纪绘画的透视系统,但增强聚合透视本身作为反向透视的附属,并不会被独立使用,通常是与反向透视交替使用在画面与画中的具体对象上。也就是说,可以同时使用两种透视方式来描绘同一对象,只要区分主次即可。除了反向透视与增强聚合透视外,某些作品的局部也会使用中国绘画常见的平行透视。不过,这种透视仅作为点缀使用,并非主流。

动态光影指画面中存在一个与地平面垂直的正午光源,而画中每个对象都被其自身拥有的独立光源所照亮。动态视角则是指画面中的每一个对象都有自己被观察的视角,且不同对象的观察视角并不重合,而视角的位置便是照亮该对象的光源所在,这就决定了画面中会存在多个消失点与光源,面向消失点(即视点)的一侧一定是被光源照亮的。出于反向透视变形的需要,动态视角还体现在对单个对象的观察之上。也就是说,画家需要从物体的左、前、右、上或下四个面去观察。而对建筑等体积较大的对象而言,甚至要从不同的角度去观察其各个代表性的局部。这种特殊的观察方式与后世立体派所主张的理念颇为相似。至于比较零碎且过于密集的对象群,理论上仍要遵循动态视角原则,不过这会使画面显得过于杂乱无章,画家也无法为人群中的每一个人、树木的每一片叶子都设置一个独立的视角。因此,为了保持画面的和谐与统一,密集的人群会被当作一个整体来处理,树木(通常为苹果树)则会被进行抽象化的概括。

二、“标准画法”的继承与发扬

以君士坦丁堡为中心的“标准画法”在12世纪之后主要沿两条路线发展,其一是从拜占庭帝国晚期的“巴列奥略文艺复兴”到15世纪俄罗斯地区的莫斯科画派,其二则是经由意大利佛罗伦萨画家乔万尼·奇马布埃与乔托师徒改良并在西欧盛行的晚期哥特式画法(亦称“国际哥特式”)。这两种画法都是在“标准画法”的基础上衍生、发展而来,只不过具体表现不同。

(一)意大利坦培拉的发展

在奇马布埃之前,便有一种被称作“意大利-拜占庭式”的风格在意大利盛行。这种风格源于本地画家对拜占庭帝国坦培拉绘画作品的模仿(按:这些作品或由“十字军”从君士坦丁堡掠夺而来,或从克里特岛进口而来)。不过,这种模仿通常十分粗糙且拙劣,原因是当时的意大利尚不具备拜占庭帝国系统且专业化的圣像画家培训能力。奇马布埃年轻时曾跟随受雇在当地绘制壁画的拜占庭帝国画家学习绘画,不过他并未完全照搬拜占庭绘画的表现风格与手法,而是在其基础上进行了一定的改变。相比于“标准画法”,奇马布埃基本继承了拜占庭帝国画家的作画程序、形式化表现、画面构成以及黄金装饰效果,只是在人物塑造上仍然保留着极强的模式化,画面也尚未突破反向透视系统,好在对人物形体、画面对象的转折处理还是更加柔和与真实。与奇马布埃同时代的锡耶纳画家杜乔也有着类似的改变,不过与奇马布埃相比,其风格与拜占庭帝国晚期更为接近,且刻画更为精细。相比于前者,奇马布埃的学生乔托在绘画表现上的改良则更进一步。就其作品所带给观者的直观感受而言,画面中的人物似乎有着更为强烈的真实感,这得益于其细腻的笔触、真实的色彩以及跳出模式化塑造藩篱的人物造型。

关于这一时期坦培拉繪画工艺的研究,成书于15世纪前后的《艺术之书》[4]以及近些年的科学检测提供了一定的理论支撑。该书作者琴尼诺·琴尼尼自称是乔托徒孙阿尼奥洛·迦迪的学生。在书中,他详细记载了据说是师法阿尼奥洛的架上坦培拉与壁画工艺。结合现有的科学检测,我们可将乔托时代的坦培拉绘画工艺概括如下。

1.底稿阶段:使用木炭起稿,并以墨水定稿,之后使用刻针在贴金处雕刻花纹,并刻出上色区域与贴金区域的分界线。

2.背景处理:采用与拜占庭帝国圣像画坦培拉相同的水性涂料贴金工艺进行背景贴金,并搭配拨金工艺与印花压印以处理繁复的纹饰。

3.上色阶段:这一阶段依然遵循“标准画法”中“先背景、后衣饰、后面部”的顺序进行绘制,不过并不采用“标准画法”中先整体平涂各个区域大色调以及色阶式提白塑造的做法,而是调出从暗到亮三个色阶的颜色,从暗部开始依次涂到对应区域,同时在各区域之间使用排线进行柔和过渡与衔接,最后在最亮色阶中加入白色以提亮高光,并在透明的纯色或最暗色阶加入黑色去强调暗部。单就操作的实用性与便捷性而言,无论是先平涂后提亮,还是分三个色阶依次涂色,都没有实质性的差别。若依实际效果,考虑到当时用于调色的白色主要为染色力与覆盖力相对较弱的铅白,而非今天的钛白,当画家需要追求色层的通透感以及亮部的亮度时,直接借助底子的白色要远比在提亮色彩中加入大量的白色便利得多。因此,使用何种方式进行处理在当时并不绝对,而是完全取决于画家对画面效果的要求以及个人习惯。

4.面部处理:在这一步中,画家沿用“标准画法”的传统,使用绿色作为肤色的底色。与“标准画法”的“肤色底色”色层不同,意大利画家常用土绿或土绿与白色调和的粉绿,这种底色更加鲜艳、明快。琴尼尼的做法是直接在绿色底色之上使用肉色进行提亮塑造,而底层素描只存在于湿壁画的绘制之中。不过,从乔托作品的检测结果来看,他会使用墨线勾勒大轮廓,然后使用土绿对整体薄薄地涂上几层,并大致标出暗部的位置,之后使用墨绿色[5]绘制底层素描。在肉色的使用上,乔托等意大利画家一改“标准画法”中以黄赭为主要成分的传统,改为使用朱砂与白色调和而成的淡粉色。另外,为了更好地衔接,他将肉色调和成由亮到暗三个色阶。首先以最亮色阶涂于高光处(面部最亮的区域),再将中间色阶涂于画面中的亮部(即暗部之外的区域,作为肤色的中间色调),而最暗色阶则是作为中间色阶与暗部(即底色)的衔接,薄而淡地涂于两层颜色之间,并向最暗部延伸,仅保留极小区域的底色作为肤色的最暗色。由于此层颜色需要薄而半透,其与底层素描叠加之后便会形成冷调的光学灰,这也是画面最终完成后我们所能看到的“暗部”。关于敷粉,琴尼尼只在壁画的绘制中使用比最暗色阶的肉色更深的淡粉色在肉色提亮塑造前预先涂在底色之上,而其在架上坦培拉的绘制过程中则完全舍弃了这道工序。不过,我们观察乔托以及同时代其他画家的作品时会发现,在完成肉色提亮塑造之后,使用透明的红色或粉色(一般是朱砂,或以朱砂与白色相调和)进行敷粉处理仍为常态。最后,琴尼尼仍会使用深褐色对一些形体轮廓进行勾勒,而乔托仅以深色强调上眼线、瞳孔、鼻底、唇缝线这类最深之处,这与后世文艺复兴时期的画家相比已无太大的区别,这也是乔托的作品看起来更加真实的原因之一。

5.最后处理:从目前的检测和文献辑录来看,意大利画家更喜欢使用油性树脂清漆作为画面的保护剂。这种清漆通常由山达树脂与熟亚麻油熬煮而成,琴尼尼将其称为“液态清漆”[6]。

乔托之后的意大利画家在技法层面并没有太大的改变,只是在画面的处理与人物的刻画层面更加精美,装饰感有所提升,却也丢失了乔托那强烈的真实感。这一局面随着文艺复兴时期的到来才得以改变。

(二)“巴列奥略文艺复兴”[7]与莫斯科画派

12世纪之后的拜占庭帝国绘画创作因君士坦丁堡的陷落而暂时中断,直至1261年巴列奥略王朝建立,一个新的艺术发展阶段才正式开启。巴列奥略王朝统治者出于重塑拜占庭帝国昔日文化艺术荣光的需求,开始在艺术创作上表现出对古典时代以及希腊艺术的尊崇。14世纪上半叶的拜占庭绘画在人物造型上追求动态、灵活以及多角度的朝向,因而人物面部五官开始缩小,以往占据主导地位的“亮面”开始缩小。同时,注重情感与精神的刻画,神情也不似之前那般严肃。就画面整体而言,风景元素(即山石、草木、建筑,不包含天空)的画面占比越来越大。曲线构图成为画面的主导,空间纵深也得到了强化(此空间是基于反向透视系统的)。在具体的画法层面,虽然核心仍为“标准画法”,但画家使用的颜色较前代更为丰富、明快与鲜艳,且惯用大胆、短小且稀薄的笔触,注重色层的通透感。总体而言,这一时期的拜占庭绘画在朝着一种更自由、更生动且具有一定人文主义倾向的方向发展。不过也应明确的是,这本质上仍然是一种纯粹的宗教绘画艺术,其出发点也并非立足现实,同时绘画内容也严格受限于宗教图像,[8]现代意义上的明暗光影概念也并未出现。

自14世纪下半叶开始,静修主义[9]开始在拜占庭帝国占据主导地位。受其影响,原本生机勃勃、灵动自由的画风开始向静止、精细、严谨转变,已经趋于平面、概括的人物造型又重回繁复的色阶塑造层面,通透、轻薄且大胆的笔触被锋利、精美的干笔排线所取代。这一风格直至1453年拜占庭帝国灭亡时都未曾改变,并深深影响了当时克里特岛以及意大利部分地区的坦培拉绘画,如今希腊圣像画坦培拉与俄罗斯画风的迥异便肇始于此。

“巴列奥略文艺复兴”对东正教文化圈其他地区的影响同样是深远的,其中最具代表性的便是俄罗斯。彼时的俄罗斯仍维持着公国林立的局面,实力较为强大的公国均大量雇佣来自拜占庭帝国的画家从事艺术创作。在这批画家中,最具代表性并对俄罗斯15世纪的绘画艺术产生过深远影响的是费奥方·格列柯。他的作品完美继承了14世纪上半叶拜占庭绘画的全部特色,人物的造型富有动感与张力,琐碎的细节均被忽略,映入观者眼帘的是自由奔放的用笔、稀薄微透的笔触以及鲜明的高光。随着俄罗斯的艺术中心转移到莫斯科,格列柯的这种绘画风格在相对宽松、自由的宗教氛围下得以进一步发展,最终推动形成了俄罗斯绘画艺术史上具有里程碑意义的莫斯科画派。

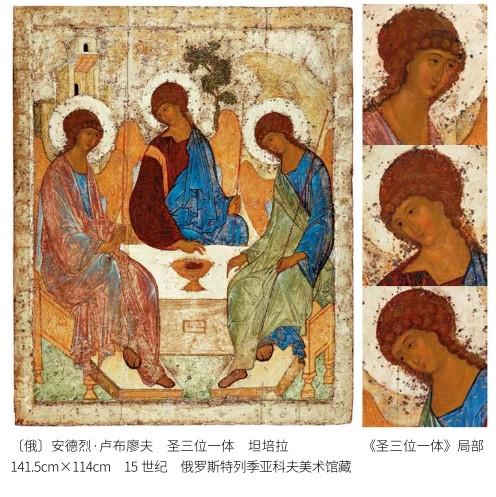

总体上来看,我们可以将莫斯科画派视作是14世纪上半叶拜占庭绘画艺术的延续。不过,其同时也是拜占庭艺术与俄罗斯本土艺术结合的产物。这一画派的佼佼者有安德烈·卢布廖夫,其曾短暂地跟随格列柯学习与工作。与格列柯相比,卢布廖夫在作品中运用了更加柔和的线条和更为明快的色彩,拜占庭绘画中所重视的色阶塑造则被进一步弱化,取而代之的是平面化、概念化的造型与明确的轮廓线,同时画面的构图也被进一步简化。画中人物面容慈祥、五官简洁,除了概念化的高光之外,完全看不到坦培拉最具代表性的排线笔触。上述这些特点同样也适用于莫斯科画派的其他画家。关于莫斯科画派画家所使用的具体技法,结合相关的科学检测与研究,可以概括如下。

1.底稿阶段:使用木炭条起稿之后,以墨水(黑色颜料)定稿,贴金的位置则以刻针刻线。格列柯在《顿河圣母》中使用了粗、细两种线条绘制底稿。他先以细线勾勒轮廓,再以粗线沿着细线内侧标出很窄的阴影区域,且颜色要比细线浅。这与莫斯科画派的画家不尽相同,他们通常只用细线勾勒轮廓。

2.背景贴金:与拜占庭帝国的“标准画法”相同,莫斯科画派画家选择使用同样的水性涂料贴金工艺为背景贴上金箔。不过,不同于同时代的意大利画家,这一时期的俄罗斯画家更追求简洁,因而基本上不会使用纹饰雕刻、堆粉等工艺。

3.上色塑造:与“标准画法”相同,先使用半透明的颜料对所有对象进行三到四层的色调平涂。因为这层颜色需要有一定的色彩深度,所以白色的含量较少。同时,为了避免颜色过于浓艳,会适当加入黑色、土绿[10]以及青金石,以减弱其饱和度。由于底层色彩微透,底稿依然隱约可见,熟练的画家并不会立即勾勒轮廓,而是选择先提亮塑造,最后再勾勒出准确的轮廓线。提亮塑造依然采用拜占庭绘画中的色阶提亮法,只是色彩的运用更为灵活。画家在处理三个提亮色层时会根据实际效果使用不同成分的配色,以达到色彩的和谐,同时为了让最终效果看起来更自然,会在完成提亮色阶塑造之后,用一个比底色(色调平涂)更亮且比塑造色层整体更暗的色彩对整体或整个亮部区域进行一层薄薄的罩涂,使各个色阶更加柔和地统一在一起,此即所谓的“熔和法”,也是莫斯科画派以及如今俄罗斯圣像画坦培拉技法的代表性技巧。在完成提亮塑造之后,通常会使用一种深且微透的色彩勾勒轮廓,并适当地进行“拟阴影”处理。拜占庭绘画中使用金胶油贴金的做法在莫斯科画派以及后世的俄罗斯圣像画中依然得到了保留。

4.面部塑造:面部底色主要由黄赭、黑色、土绿、朱砂构成,经多层涂刷后,通常呈现为不透明的褐绿色或棕红色。肉色色层通常为三层,主要成分为黄赭、白色、朱砂。第一层或第二层通常偏黄一些,后两层略偏粉红一些。肉色色层的处理方式与衣饰相同,同样不使用显而易见的排线笔法,而是用尺寸稍大、质地较软的画笔调和稀薄的颜色层层涂刷,且每一层都比上一层的面积更小、颜色更浅。最后再用一个色彩偏暗的颜色(按照如今圣像画画家的做法,通常是使用第一层肉色与第二层肉色进行等量混合)薄而平地罩涂在整个面部的亮面,以起到“熔合”的效果。在完成面部塑造之后,需要使用近乎纯白的肉色,抑或调和有少许青金石的白色,在对应的位置描出高光线。敷粉色层的运用在俄罗斯圣像画中并不统一,不过仅就15世纪的作品而言,画家显然更喜欢将敷粉色层(通常为朱砂)涂在底色层或第一层肉色色层之上,并且这一色层会在后续肉色色层的笼罩下呈现出更为柔和的视觉效果。在完成上述操作之后,需调和一个深浅合适的深棕色为人物勾勒轮廓。

5.封油:在作品完成并干燥之后,需要涂抹熟油作为保护层,这是“标准画法”中必有的步骤之一。然而,依据古文献来看,俄罗斯的画家也并不完全使用熟油作为保护剂,也有使用以熟油熬煮的树脂清漆作为保护剂的案例,不过这并非主流做法。

15世纪之后,以莫斯科画派为代表的莫斯科画法成为俄罗斯圣像画坦培拉的技法核心,且在纯技术层面已无更大突破。即便是17世纪吸收了欧洲写实绘画特色的西蒙·乌沙科夫的写实画法,也不过是在莫斯科画法的基础上引入了更为精细的人物刻画以及更加真实的人物造型。此外,在15世纪晚期,肉色色层的涂刷开始以“淤涂”的方式进行,即使用大量的色液淤积在对应区域,以笔尖牵着色液移动,以此获得更为柔和的色彩过渡。如今的“熔和法”便是这样操作的,而这也是如今俄罗斯圣像画坦培拉的代表性技巧。

三、扬·凡·艾克如何使用坦培拉作画

尽管关于“扬·凡·艾克发明了油画”这一说法已经被证实是错误的,但毋庸置疑的是扬·凡·艾克对油画技术的革新与推广起到了至关重要的作用,因而后世很多研究者与画家都热衷于探索扬·凡·艾克所使用的绘画技法。虽然现阶段普遍认为油画是由坦培拉发展而来的,且二者之间存在所谓的“坦培拉—油画混合技法”,但这并不足以说明扬·凡·艾克本身的技法来源以及扬·凡·艾克时代或之前的画家如何进行坦培拉绘画,原因是大众所熟知的意大利坦培拉技法与古典油画早期技法传统相差甚大,所谓的“坦培拉—油画混合技法”的使用案例也主要发现于意大利。至于扬·凡·艾克,目前没有任何作品被证明是由坦培拉或是“坦培拉—油画混合技法”绘制而成。为了对其技法来源以及当时可能使用的坦培拉技法进行说明,我们需要通过古典油画早期技法传统以及当时姑且能算作是坦培拉绘画的手抄本细密画进行反向推导。

一般认为,早期尼德兰地区的绘画源自晚期哥特式的手抄本细密画,其中比较有代表性的作品是林堡兄弟的《贝里公爵豪华时祈书》以及被认为有凡·艾克兄弟参与绘制的《都灵—米兰时祈书》。以这两本手抄本的插图细密画为例,画家主要采用“色调平涂—局部提亮—多层阴影”的方式对画面中的各个形体进行描绘与塑造,其中以多层阴影处理作为主要的塑造手段,而非意大利坦培拉所常用的提亮。同时,对《都灵—米兰时祈书》的X光检测也证明了这一点。画中人物面部及肢体裸露处的处理并未采用拜占庭帝国的“标准画法”以及后世意大利坦培拉技法中所常用的绿色底色,而是以直接平涂的肉色作为底色,而后在其上以多层阴影与敷粉色层完成塑造。虽然也使用了提亮,但相对克制。《贝里公爵豪华时祈书》在肤色处理时使用了直接涂刷的绿色阴影搭配棕色阴影以及敷粉色层,而《都灵—米兰时祈书》则使用涂于肉色底色之下的墨线底层素描与之搭配,形成一种光学灰色,并在此基础上使用棕色阴影和敷粉色层完成塑造。与这两种操作类似的做法还见于成书于15世纪初期的《斯特拉斯堡手稿》。其与12世纪之后流行于意大利地区的“标准画法”完全不同,而与11世纪《艺术分览》所记载的技法以及中世纪的早期画法I型更为接近。或许我们可以就此得出一个推论,即意大利之外的德国、尼德兰等北方地区的绘画技法是在中世纪早期画法I型的基础上发展而来的。虽然国际哥特式为早期尼德兰绘画带来了透视学和现实主义,但当地的画家显然还是更喜欢按照自己熟悉的方法作画。

现在让我们来探讨一下扬·凡·艾克可能会用到的坦培拉技法。通过对扬·凡·艾克油画作品进行检测,可知其油画的绘制步骤是先在白色的胶粉底子之上绘制精细的墨线底层素描,并用排线标示出明暗,[11]而后在画面上(抑或人物面部及肢体裸露处)涂刷半透明的暖粉色,其通常由黄赭、生褐等暖调颜色与白色调和而成,且涂完后的底层素描应隐约可见。这层颜色既是整体的衬色,又是肤色的底色。接下来,在各个对应位置平涂亮部色彩作为底色,并使用透明色不断加深暗部,以此完成形体塑造。人物面部也是以同样的方式进行处理:敷粉色层直接涂于面部底色之上,必要时画家会在面部大部分区域罩涂透明色,以此为肤色赋予特殊的色调。提亮塑造手法在这一时期的使用是克制的,原因是这一时期的画面亮度依靠的是白色底子的反射,而非白色颜料的堆砌。《都灵—米兰时祈书》所使用的塑造手法、色层构造与扬·凡·艾克的油画作品十分接近,只是受限于作品尺寸,故而一些工序的处理较为简略。

从扬·凡·艾克现存的油画作品来看,其多以排线式笔触涂色,这与《都灵—米兰时祈书》中的表现手法非常相似,而这也是坦培拉绘画最常用的笔触之一。虽然此时画家对油画颜料的使用已经比较熟练,但距离掌握油画表现语言仍有很长的距离,加之此时油画使用的是与坦培拉相同且吸收性极强的胶粉底子,在其上涂抹油画颜料无法获得与后世油性底子与丙烯底子相同的效果。类似的情况也出现在意大利文艺复兴时期多位画家的油画作品之上,这证实了画家们在油画诞生之初会将自己最熟悉的坦培拉绘画表现手法与语言套用在这种新材料之上。综上,我们可以对扬·凡·艾克及其同时代画家可能使用的坦培拉技法进行如下推测。

1.底层处理:在使用木炭条起稿之后使用墨线定稿,绘制出精细的底层素描,同时标出阴影的位置。底层素描完成之后,画家可以根据自身需求,以白色、黄赭或生褐调和出偏暖的粉黄色,以其整体罩涂画面。此时需要注意的是保证底层素描隐约可见。

2.色调平涂:选取合适的颜色与适量的白色调和成各个区域的亮部色彩,其亮度应仅次于高光。将调和好的颜色平涂于对应区域。同时,为了获得色层的通透感,颜料应采用多层薄涂的方式,使其最终呈现微透的效果。

3.阴影描绘:调和对应区域的透明色,可以分为两到三个色阶,且每个色阶的用色不完全相同,而后采用排线的形式由浅及深地依次对形体进行塑造。面部则选用一两个色阶的透明棕色,根据隐约可见的底层素描对暗部进行加深与强调,并使用稀薄透明的朱砂作为敷粉色层,在特定区域进行罩涂。面部的处理同样需要以排线式笔触进行,且应注意线条的美感。

4.局部提亮:如果个别区域的亮度无法满足需求,则应以白色调和少许对应区域的色彩薄薄地进行提亮。

5.最终处理:考虑到尼德兰地区潮湿的气候环境,为了防止坦培拉作品受潮发霉,作品或许会使用当时欧洲画家常用的油性树脂清漆进行上光和封固。

由于早期作品的缺失,我们无法确定扬·凡·艾克是否如推测的那样进行坦培拉绘画创作,甚至无法确定他是否真的画过架上坦培拉作品。这一切都是建立在对现有资料的合理推测之上,准确与否仍需更多的证据材料作为支撑。

四、结语

12世纪到15世纪既是欧洲社会与文化变革的重要时期,又是坦培拉绘画脱离纯粹宗教范畴而逐渐走向人文主义的时代。随着文艺复兴钟声的敲响,中世纪的夕阳即将西下,15世纪的欧洲绘画进入了一个新的阶段。彼时,尼德兰地区已然是“油画的世界”,而坦培拉绘画也在意大利迎来了属于自己的夕阳余晖,完成了由水性坦培拉向油性坦培拉,再由油性坦培拉向“坦培拉—油画混合技法”的转变,并最终走向衰亡,完全被油画所替代。

注释

[1]任念辰.西方早期绘画材料工艺发展纵览(二)[J].油画,2023(4):39-53.

[2]拜占庭帝國中期的马其顿王朝由瓦西里一世(又译为“巴西尔一世”)建立。“文艺复兴”一词并非意大利与欧洲北部地区专用,拜占庭帝国亦有两次“文艺复兴”。这两次“文艺复兴”与欧洲地区的文艺复兴相同,都是在对古典艺术追溯的基础上进行的文化艺术层面的变革。不过,这两次“文艺复兴”与欧洲地区有着本质的区别,仍是在宗教艺术的框架中进行的。

[3]“标准画法”一词为笔者所定义,在俄罗斯艺术史与宗教绘画领域通常被称作“君士坦丁堡画法”或“拜占庭画法”。不过,为了与早期、晚期的画法有所区分,常以“标准画法”称之。

[4]《艺术之书》又译作《琴尼尼艺术之书》《艺匠手册》,由乔托徒孙阿尼奥洛·迦迪的学生琴尼诺·琴尼尼撰写。书中详细记载了其所处时代的壁画、架上绘画的材料与技法,是研究中世纪晚期与文艺复兴时期意大利绘画的重要文献。该书中文版《琴尼尼艺术之书:乔托风格之意大利壁画与坦培拉技法》由笔者翻译并于2017年出版。

[5]通常由土绿、黑色、红赭三色为基色调和而成。

[6]“液态清漆”由山达树脂清漆加入亚麻油熬煮、稀释而成。首先取三份山达树脂与一份亚麻油熬煮成清漆,而后取一份熬煮好的山达树脂清漆加入四份亚麻油熬煮即可。

[7]“巴列奥略文艺复兴”是拜占庭帝国巴列奥略王朝时期的艺术运动。

[8]此处的图像特指绘制不同类型的基督像、圣母像时必须遵守的一套由教会批准的规范。这些规范是宗教绘画的基础。绘画作品在东正教中有着神圣的象征意义,因而这一规范和相关绘画特征不能更改。

[9]静修主义是东正教修行制度中的一种神秘禁欲主义流派,意味着隐居和沉默的生活。

[10]这里的“土绿”由海绿石制成,有多种色调,主要为俄罗斯画家所用,与欧洲画家常用的维罗纳土绿略有差异。

[11]此处的明暗仅为表示每个对象形体的明暗位置,不包括画面整体的光影效果。

[12]原文为拉丁语,具体含义未知。