明清插图本《牡丹亭》中的“写真”图研究

李碧 吴强

摘 要: 明清插图本《牡丹亭》中的图像内容、构图版式和传播路径蕴含着丰富的文化功能与意义,而学界对《牡丹亭》中特定插图的研究并不多。文章以其中的“写真”图为研究对象,分析不同版本的插图内容与其变化过程。研究发现:石林居士版的“写真”图具有经典性和独创性,既体现在杜丽娘“三重画像”的独特图绘模式所蕴含的创作理念,又表现在后来的出版物对其不断模仿与翻刻;明清两代不同版本“写真”图的创作与改写,反映了特定时期的文化趣味和审美意识,以及不同群体对戏曲文本的接受理解;插图创作传统悠久,从同一系列的“写真”图比较中考察插图的演变规律与功能,可以进一步发掘古代戏曲插图的发展状况与艺术价值。

关键词:《牡丹亭》;插图;石林居士序刻本;戏曲;经典性;视觉性

中图分类号:J22

文献标志码:A

文章编号:1673-3851 (2024) 04-0215-08

A study of the "portrait" picture in the illustrated Peony Pavilion

in the Ming and Qing dynasties:Centered on the preface

engraving of

Shilinjushi

LI Bi, WU Qiang

(School of Art and Design, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract:The image content, compositional layout and dissemination path of the illustrated version of Peony Pavilion in the Ming and Qing dynasties contain a wealth of cultural functions and meanings, but not much research has been done on the specific illustrations in Peony Pavilion in the academic world. This paper takes the "portrait" picture as the study target and analyzes the content and evolution of the illustrations in different versions. It is found that, the classicality and originality of the Shilinjushi version of the "portrait" illustrations are reflected in the creative concept of Du Liniang′s unique mode of "triple portraits", as well as in the fact that the illustrations were constantly imitated and reproduced in later works; the creation and rewriting of different versions of "portrait" illustrations in the Ming and Qing dynasties reflected the cultural interest and aesthetic sense of a particular period, as well as the understanding of different groups of people of the text of the opera. With a long tradition of illustration creation, we can further explore the development and artistic value of ancient opera illustrations by examining the evolution of illustrations from the comparison of the same series of "portrait" drawings.

Key words:Peony Pavilion; illustration; preface engraving of Shilinjushi; Chinese opera; classicality; visuality

圖像的重要性一直受到中国古今学者的重视。宋郑樵在《通志二十略》中提到了中国古人“河图洛书”和“左图右史”的历史传统,曰:“见书不见图,闻其声不见其形;见图不见书,见其人不闻其语。图至约也,书至博也,即图而求易,即书而求难。古之学者为学有要,置图扵左,置书扵右,索象扵图,索理扵书。”[1]中国古代文本中绘制了大量的插图,这些插图是研究古代社会思想文化的可靠资料。戏曲小说中的插图内容不仅体现了图绘创作中的规律,作为视觉文化它还蕴藏着“某种有意思的选择、设计和构想,隐藏了历史、价值和观念”[2]。《牡丹亭》是中国戏曲文学的经典作品,其中出现了大量配有插图的出版物,从明末延续刊行到清末。刻本插图是书籍出版前的最初步骤,和书籍的装帧、版面设计一起被书籍发行者纳入考量范围。书籍插图的设计者与书籍文本的注释者、评点者都是书籍文本最初的读者。书籍中的图像也可以产生与书籍评点一样的功能,影响读者对文本的接受和理解[3]。

书籍插图的主要功能是修饰文本和美化版面。以往学界对插图的研究多从美术角度来分析其艺术价值、艺术特色及风格演变等,然而从插图的内容和创作的角度来分析特定时期的群体对文本的批评、接受和传播,可以更加全面地了解古代插图艺术的样态,深刻理解不同群体对视觉文化的建构机理。“写真”图是对应于《牡丹亭》第十四出《写真》的插图。本文以石林居士序刻本的“写真”图为中心,从不同版本的“写真”图的比较中,探讨插图在内容和创作上的特殊性,分析插图的变化和功能差异,以及插图被世代翻刻的现象,从插图中寻求明清时期社会群体对于戏曲文本的传播、接受和批评的情况。插图是人为创作的,插图改动的背后隐含着图绘者的意识、书坊主的选择和读者的审美意趣。从特定插图的内容和变化,考察插图创作背后的意义与功能,可以进一步发掘古代戏曲插图的发展状况与艺术价值。

一、明清插图本《牡丹亭》现存版本叙录

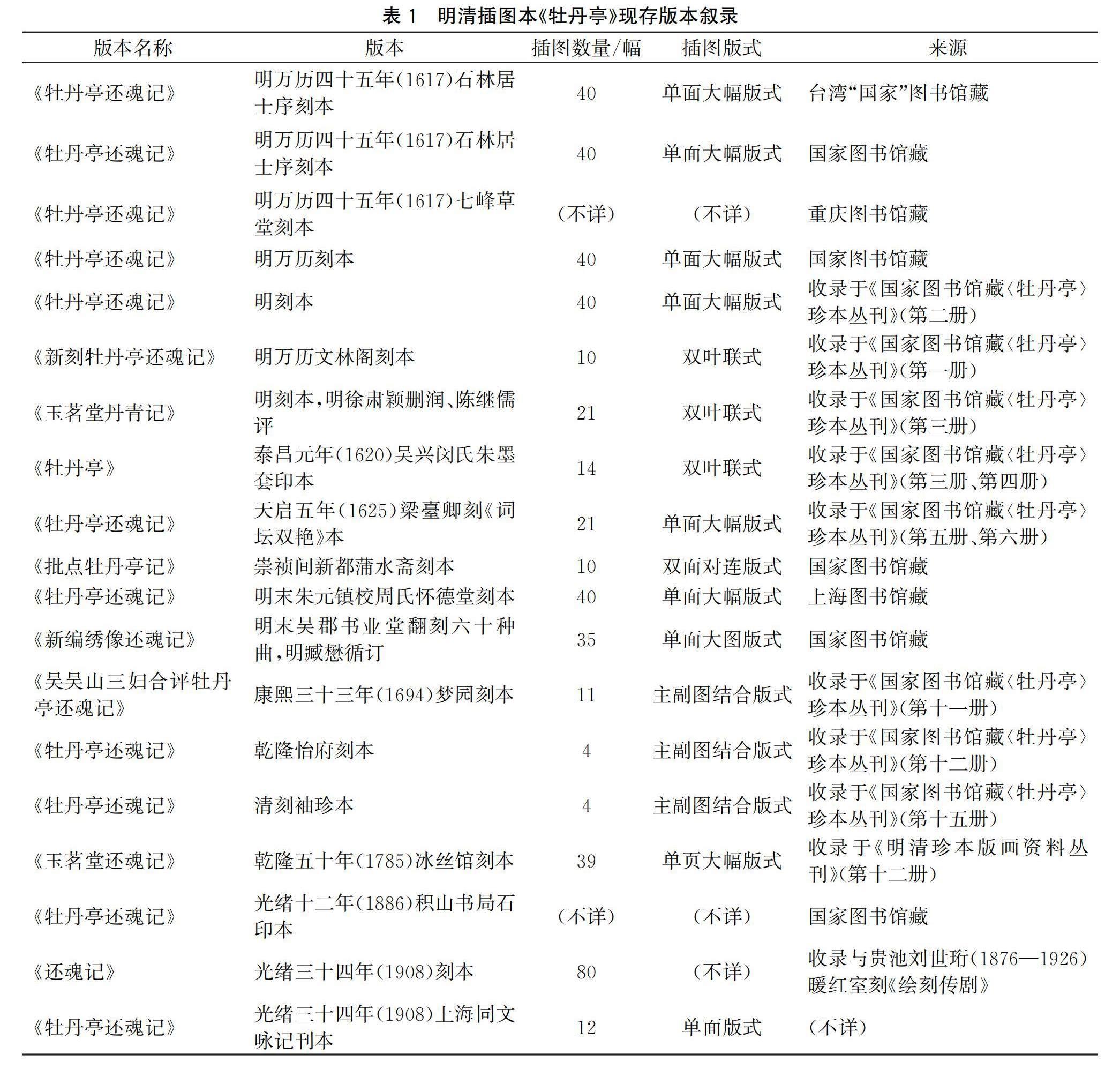

本文根据郭英德的《〈牡丹亭〉传奇现存明清版本叙录》[4]和侯夢婕的《明清插图本〈牡丹亭〉研究》[5]等相关文献资料的记载,对上述文献进行了整理,其中现存单刻本《牡丹亭》插图本的情况如表1所示。

从表1可以看出,石林居士序刻本《牡丹亭还魂记》刊行于明万历四十五年(1617),与明万历文林阁刻本一样,是最早刊行的插图本。与其他插图本不同的是,自诞生起,石林居士序刻本的插图一直被后代翻刻袭仿。例如,明徐肃颖删润、陈继儒评《玉茗堂丹青记》的插图将石林居士序刻本的单面大幅版式通过添加画面内容改为双叶联式。又如,明末朱元镇校周氏怀德堂刻本中插图的内容与石林居士序刻本中的插图也基本一致[5]。到了清代,乾隆五十年(1785)冰丝馆刻本仍然以石林居士序刻本中的版画作为插图。清末光绪十二年(1886)积山书局石印本第一册中的插图,与石林居士序刻本中的插图一致[5]。到了清末,在光绪三十四年(1908)刻本《还魂记》的80幅插图中,卷首冠图依然选择了翻刻了万历石林居士序刻本。而同为万历刊行的文林阁刻本似乎没有受到后世书坊主的青睐,几乎没有被翻刻。

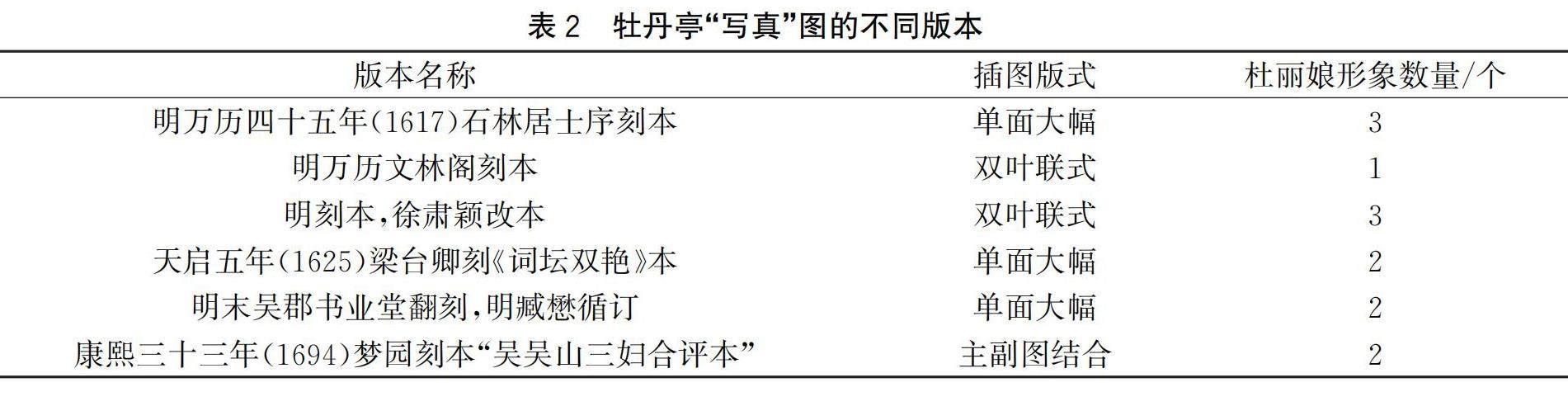

从现存的叙录中还可以看出,《牡丹亭》书籍插图的创新大部分集中在明末,而清代已经很少有人再进行推新创作了,大多都是在前代插图的基础上进行翻刻和微小的改动。无论是插图的精细程度,还是被后代翻刻的相似程度等,明末臧懋循修订的《新编绣像还魂记》都不逊于石林居士序刻本。笔者将现存的《牡丹亭》单刻本中不同版本的“写真”图列举出来,数据统计如表2所示。

“写真”图在插图版式上有单面大幅、主副图结合式和双叶联式,版本多达六种。现存的《牡丹亭》插图本叙录见证了明代繁荣的出版文化,书籍插画的繁盛使得明朝成为中国古代版画发展史上的黄金时代[6]。同时,明清时期出现了文本插图和叙事文学相继成熟的文化现象。因此,对于戏曲插图的研究不仅有助于美术史的发展,而且有助于深入研究文学叙事与图像叙事之间的关系[7]。

二、石林居士序刻本中“写真”图的经典性

明万历四十五年石林居士序刻本《牡丹亭还魂记》是现存最早的单印本,其中插图总计40幅。石林居士序刻本中的“写真”图也是明清插图本《牡丹亭》中最具典范性、独创性和传承性的插图之一。在明清刊印的多个版本的《牡丹亭》中,其中《写真》一出的插图大多根据石林居士序刻本中的“写真”图进行创作或改写。石林居士本的“写真”图体现了插图设计者对戏曲文本的深刻理解,是独具匠心的艺术创作。

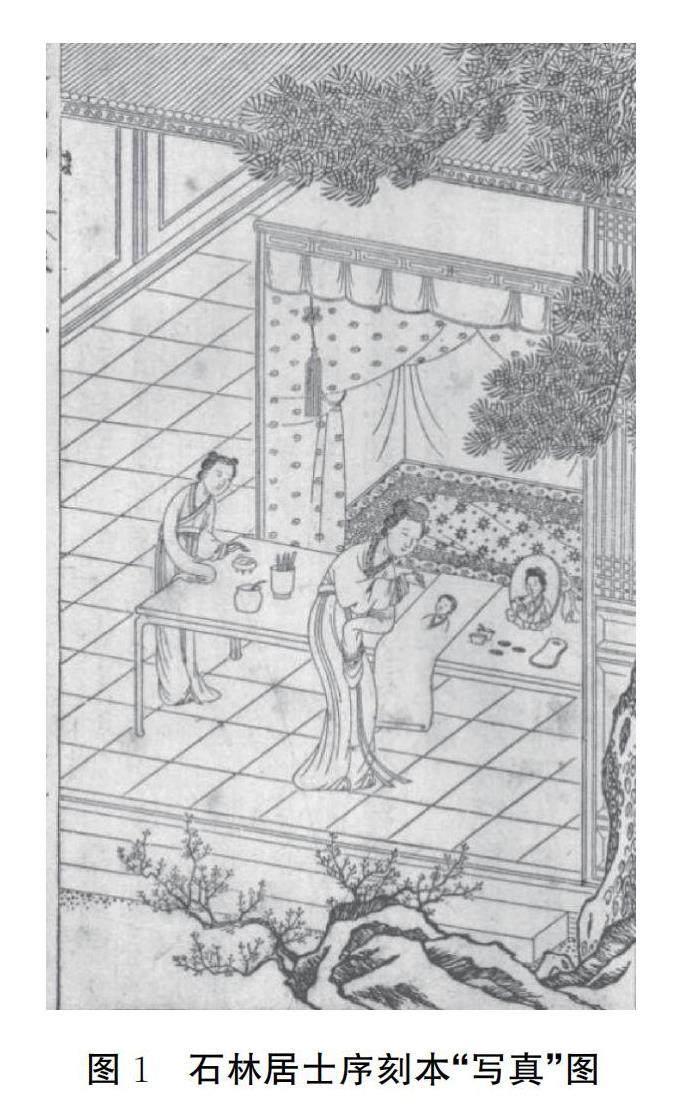

石林居士本“写真”图如图1所示,再现了杜丽娘对镜自描的场景。画中杜丽娘身体前倾,手持画笔,看向镜子的自己,案头的画绢上是画了三分之一的自画像,素绢两边摆放着画具和颜料。丫鬟春香站在桌旁服侍杜丽娘。作为木刻版画的“写真”图,绘图者只有在阅读《牡丹亭》戏曲文本的基础上才能进行创作。绘图者首先作为读者接受语言文本,然后通过脑海中形成的画面形象对文本进行独立再创作,这一步骤是对语言文本的“化语成图”。在莱辛看来,作为空间艺术的绘画很难表现出语言艺术在时间上的连续性,所以绘画在描刻事物时“就要选择最富有孕育性的那一顷刻”[8]。《写真》这一关目主要讲述了杜丽娘在梦中与柳梦梅相遇后,一往情深,醒后寻梦不得,靡日不思而茶饭无心,最终玉减香销。而在看到镜子中的自己“十分容貌不到九分瞧”时,杜丽娘决定揽镜写真,把画像留在人间,不至于“一旦无常,谁知西蜀杜丽娘有如此之美貌乎!”[9]2654。

第十四出的故事情节,大致可以分为杜丽娘创作自画像前、创作自画像中和创作自画像后。在这一过程中,杜丽娘的心境不断发生变化。在对镜写真前,杜丽娘的心境可以从她的唱词看出来:“径曲梦回人杳,闺深珮冷魂销。似雾濛花,如云漏月,一点幽情动早。”[9]2653杜丽娘发现自己年已及笄,情思萌动,却无法心随所愿,只能在深闺中暗自伤神,无法自拔。而这种心境在经过春香提醒她“十分容貌不到九分瞧”时发生了转折,杜丽娘开始对镜自描。在《牡丹亭》中,杜丽娘有两次揽镜自照的行为。第一次出现在第十出《惊梦》,看到镜子里的自己“没揣菱花,偷人半面”[9]2638,在顾影自怜的朦胧中杜丽娘发现她的美丽与自我。而在这一次的对镜自容时,杜丽娘看到了自己“往日艳冶轻盈,奈何一瘦至此!”[9]2654担心自己的容颜逝去,要赶紧把自己的美貌描画下来。可以看出杜丽娘的心境已经发生了转变,不再是幽怨哀戚,而“是对青春生命的留恋”[10]201。正如陈同、谈则、钱宜评价的那样:“游园时,好处恨无人见;写真时,美貌恐无人知。一种深情。”[11]而在画完自画像后,看到画中的自己“捻青梅闲厮调。倚湖山梦晓,对垂杨风袅。忒苗条,斜添他几叶翠芭蕉”[9]2654,杜丽娘十分开心,她笑着说到:“(旦喜介)画的来可爱人也。咳,情知画到中间好,再有似生成别样娇。”[9]2654-2655然而,春香看到画后的评论,又一次让杜丽娘的心境发生了转变。春香看到杜丽娘美丽的自画像后,打趣地说:“只少个姐夫在身傍。若是姻缘早,把风流婿招,少甚么美夫妻图画在碧云高!”[9]2655这一语正中杜丽娘心头,她向春香坦白自己的梦中情郎后,心境开始由“心喜转心焦”,“(放笔叹介)春香,也有古今美女,早嫁了丈夫相爱,替他描模画样;也有美人自家写照,寄与情人。似我杜丽娘寄谁呵!”[9]2655完成自画像后杜丽娘的心境是非常复杂的,“一方面,她自恋自己的美貌与才华;另一方面,又发现自己的孤独与凄凉”[10]204。

第十四出《写真》的语言文本,展现了杜丽娘的心境的前后三段变化,而插图作为空间艺术很难从二维平面展现杜丽娘心境在时间上的改变。因此正如莱辛所言,绘画“要选择最富有孕育性”的“顷刻”或“瞬间”,而《写真》这一关目中,最具“孕育性的顷刻”[8]是杜丽娘对镜自描的时候。汤显祖用《雁过声》一曲细致地再现了杜丽娘对镜自画的动态过程,从“展绡”到“轻描”,从“画鼻”到“点睛”[11]。杜丽娘自我描画的过程,也是她在诉说自己对生命的留恋,对命运的抗争,对爱情的热烈追求。石林居士序刻本中的“写真”图也是绘图者撷取了文本中的这一典型意象,并转换到插图之中。

在明清刊印的多个版本的插图本《牡丹亭》中,其中《写真》一出的插图大多都是以石林居士序刻本中的“写真”图为典范,进行创作或改写。如图2所示,明徐肃颖删润、陈继儒评的《玉茗堂丹青记》单印本中的“写真”图,虽然在图式上采用了双叶联式,也只不过是在石林居士序刻本中的“写真”图上添加了庭院中的景色。再如图3所示,明末吴郡书业堂翻刻、明臧懋循修订的《新编绣像还魂记》中的“写真”图,虽然插图对人物形象、服饰及物品外观均进行了重新绘制,再现了杜丽娘对镜自描时的瞬间,但是从人物动作、环境构图可以看出,它们依旧参考了石林居士序刻本中“写真”图。不同的是,臧改本对石林居士本细节上的改动具体表现在前者对后者的“修正”。这些差异表明石林居士本“写真”图的图绘模式在整个插图史上具有特殊性。

三、石林居士序刻本“写真”图的独创性

女子对镜写真的图像题材在历史上流传已久,然而石林居士序刻本中“写真”图的图绘模式非常独具特色。插图中不仅有杜丽娘本人,还有桌子上杜丽娘的自画像,以及镜子中映照出的杜丽娘形象,这种图像中蕴含图像的独特图绘模式,与美国艺术史家米切尔提出的元图像理论中的观点如出一辙。元图像的英文名称为“meta-picture”,“元”翻译自希腊语的“meta”,中文译为“超越”或“之后”。“meta”用作词语的前缀,意味着这一概念是更具广泛性和抽象性的概念。米切尔的“元图像”也就可以理解为“图像的图像”,即图像的自我指涉[12]28-31。一幅具有“元图像”意识的图像可以反映出画、画家、模特、观者之间错综复杂的关系。

在米切尔看来,这种暗含自我指涉、强调自我反省的“元图像”在西方艺术史上并不少见,委拉斯凯兹的《宫娥》就是最典型的“元图像”之一[12]50。画面中,小公主和画家的脸都正对着画面外,好像在看向什么人,而他们身后的镜子中反射出国王和王后的影子。画面中对事物的设计,仿佛在传递着一种信息,吸引着观众们去思考绘画与画家的力量。可以想象得到,作为赞助人的国王和王后看到这幅画应该会非常开心,从画中能明显感受到他们拥有的权力与地位。当《宫娥》这幅画脱离当时的语境,进入现代的博物馆中时,画家的意识就体现出来。正是画家的巧妙安排,当代观众取代了国王和王后的位置,成为这幅画服务的对象,同时观众也会去思考画面中画家筆下背对着他们的画框到底画的是什么,是镜中的国王与王后,还是《宫娥》这幅画本身?这些永远没有答案的谜底吸引着观众去思考、去反省绘画的力量,同时也彰显了艺术家的意识。

石林居士序刻本中的“写真”图是具有相同特征的“元图像”。在“写真”图中杜丽娘以三个形象呈现出来:一个是对镜自描的杜丽娘;一个是未完成的杜丽娘自画像;一个是镜子中杜丽娘的倒影。石林居士版的“写真”图的特殊性在于,插图创作者在画面中给予杜丽娘的“三重肖像”其实违反了现实生活中的空间逻辑。如图1所示,从绘画活动的实践角度看,当杜丽娘对镜绘制自画像时,应该是伏在桌前,把背影呈现给观众,而插图创作者有意扭曲杜丽娘的身体,将她的面孔暴露给观众,在画面中施加三个肖像。从接受者的角度看,“三重肖像”的特殊性在于它在视觉上产生了强烈的在场感与画面冲击感。插图中形象与形象之间的关系显露了插图创作者、观者、图像与文本之间隐含的张力。

首先,插图中对杜丽娘自画像场景的非写实、概念化的呈现,是图绘者对语言文本的深度解读与诠释,是他们对杜丽娘女性身份的特殊性的强调。《牡丹亭》文本中描述了杜丽娘两次对镜自照的行为:第一次是在游园前,她在镜子中发现了自己的美,是自我意识的表现;第二次对镜,便是从春香那里得知自己容颜消瘦的时候。拉康的“镜像说”认为,当婴儿从镜子中认出自己的镜像时,便有了自我意识,开始了自我关照。而当人与作为他者的“镜像”建立认同关系的同时,“他者”也成为了自己的竞争对手,镜子的功能是“建立起机体与它实在之间的关系,或者如人们所说的,建立内在世界与外在世界之间的关系”[13]。以拉康“镜像”理论再去看“写真”图中杜丽娘的不同形象,可以发现,当杜丽娘看到镜子中的自己“十分容貌怕不上九分瞧”时,她不甘心在深闺中被束缚、被埋没,把自己最美丽、最动人时刻描画在纸上,让世人都知道“西蜀杜丽娘有如此之美貌”。“写真”图里镜中的形象是杜丽娘自我意识的“他者”,在自我与他者的角逐中,自画像中一个理想化的自我,体现出杜丽娘对情的热烈追求。

其次,“写真”图的“元图像”意识,还暗示着创作主体与接受主体的存在。女子照镜写影的创作题材在晚明之前也出现过,并且发生在诗词、绘画和戏曲等多个领域。在文学领域中,有唐代诗人元稹的《崔徽歌》,以及晚唐女诗人薛媛创作的《写真寄夫》,这两首诗歌的背景都是男子与女子相爱,当男子离女子而去,女子伤心思怨,将自画像寄给男子。中国国家博物馆藏明代《千秋绝艳图》中第四十七位仕女画也是根据薛媛“写真寄夫”的故事题材创作的。在戏曲领域中,乔吉的元杂剧《玉箫女两世姻缘》中,妓女韩玉箫爱上了秀才韦皋,韦皋进京赶考,玉箫思念成疾,画了一幅自画像,令人拿到京师寻找韦皋。在这些题材中女子描画真容的原因大都与“男女之情”有关。后人不能排除汤显祖在创作《牡丹亭》时受到这些艺术作品启发的可能性,但可以确定的是,杜丽娘对镜写真不仅仅是因为“男女之情”。杜丽娘在作自画像之前,就已经说出来画像的缘由“若不趁此时自行描画,流在人间,一旦无常,谁知西蜀杜丽娘有如此之美貌乎!”,这不但是对男女情爱的展现,更彰显了她对美好青春年华的留恋,是对自我本体生命的感知。石林居士序刻本的“写真”图对语言文本的精确把握,显示了插画创作者的主体意识。

在明清时期《牡丹亭》的接受群体中,不能忽视以“吴吴山三妇”为代表的女性读者群体。晚明时期出版业繁荣发展,推动了女性读者兼作者的诞生,也导致了一个读者群体的出现。明清时期女性积极地参与到文学创作与发展当中,充当着作者、读者、点评者甚至出版者的角色[14]。明末清初女性读者群体对《牡丹亭》的热爱,体现在她们从杜丽娘的怨艾看到了自己的命运。“《写真》是关键性的出目,它生动地展现了封建时代闺阁少女在自我意识觉醒后的个性特征。”[15]在《写真》一关目中,杜丽娘在执笔时唱到:“不因他福分难销,可甚的红颜易老?论人间绝色偏不少,等把风光丢抹早。”[9]2654唱词中的“论世间”的意味提醒着观众,杜丽娘看到了人世间有多少和她相似的年轻人,也和她一样被耽误了青春。在这里可以清晰地看到,杜丽娘的遭遇并不只是她和父母之间的矛盾,而是整个现实社会的大环境所导致的,无数年轻人不能顺其性,遂其情,只能默默地承受有形无形的枷锁[10]202。

四、明清“写真”图改写中的视觉性

在明清刊印的不同版本的插图本《牡丹亭》中,“写真”图的改动表现出了一种视觉的社会文化建构,对观看主体的视觉性产生强化。什么是视觉性?虽然视觉性的概念在学术界中仍然存在争议,但大体的共识逐渐形成:视觉性是一种社会文化表征,这一概念在表示观看系统、观看行为这一涵义的中间,其更内核的意义是视觉所包含的社会文化建构[16]。米歇尔认为:“视觉文化的辩证概念不能只停留在把研究对象界定为视觉领域之社会建构的某种定义上,而是必须强调去探究这一命题的另一形式,那就是社会领域的视觉建构。这不仅是说因为我们是社会动物,所以我们会看见自己的作为方式;而且表明因为我们是会看的动物,所以我们的社会筹划才呈现出付诸实施的形式。”[17]这种视觉的社会文化建构蕴藏着不同接受主体之间的审美需求。

明代中后期的出版行业进入了繁荣发展阶段,书坊间的激烈竞争驱使书坊主对书籍的出版刊刻更加尽心尽力。为了在激烈的商业竞争中抢占市场份额,书坊必须增添书籍特色来吸引读者买家,而为文本附图则是为书籍增添特色的方法之一。在这种商业潮流下,书籍刊印几乎达到了无书不图的现象。书籍插图盛行伴随着明代文人作者创作通俗文学的集中,如明初文人瞿佑、明末的冯梦龙和汤显祖,他们都曾入仕途。书坊主想要出版当世名人的作品,应当得到作者的允许,因此书坊主和作者之间存在着各种直接和间接的交往。例如金陵书坊继志斋主人陈大来在出版戏曲作家周履靖的《锦笺记》时,亲自为其作序,并在序言中表露出二人之间的交情。文人对于出版行业的介入也在一定程度上影响了插图的发展。另外,戏曲插图自身的特殊性不能被忽视。其特殊性在于戏曲书籍的刊刻不仅服务于普通读者,还要考虑戏曲演出的市场需求,其中包括演员演唱时的需求,如曲词符合音律、语言通俗易懂,要求戏曲插图要“发剧之意气”,发挥对于戏曲演出的服裝、端容和场景的搬演指导作用[18]。

以臧改本对于石林居士序刻本的“写真”图的改动为例。石林居士序刻本《牡丹亭》刊刻于万历四十五年,全书上下二卷,共55出,共计40幅插图。臧懋循修订的版本杀青于万历四十六年(1618年),也是上下二卷,共35出,共计35幅插图。两者的不同在于:石林居士版《牡丹亭》在剧目和语言上与汤显祖的初本一致,文辞典雅,语言秀丽,沿袭了《牡丹亭》中汤显祖本人的意趣和文人化的艺术处理;而臧改本的《牡丹亭》对原作进行了内容删削、出目合并、正音纠误与语言通俗化等方面的修订工作,使其便于伶工演唱和观众接受,其目的是为了更好地满足戏曲演唱的市场需求[19]。而这些差异也间接影响了插图的表现形式。如上文提到了石林居士本“写真”图以非写实、不自然的方式,使画面中杜丽娘以“三重肖像”呈现出来,从而具有强烈的表现力。当画面中的一个形象频繁出现时,这种浓厚的在场感强调了杜丽娘自身的特殊性。而这种实验性的图绘形式更具备文人化、匠意化的插图倾向。臧改本和石林居士本的“写真”图的差异体现在前者对于后者的“修正”。如图3所示,在臧改本的“写真”图中杜丽娘手持镜子,伏案作画。画面中只有杜丽娘本人和自画像中的两个形象,更符合现实的空间逻辑,还原了真实的作画场景。相比石林居士本,臧改本的“写真”图给观众的视觉体验更悦目,符合视觉逻辑,然而代价是在表现力上没有前者强烈,更为中庸,符合通俗化的大众审美。因此,石林居士本和臧改本的“写真”图的图像内容、构图样式包含了不同的文化功能和意义。

从现存的插图本《牡丹亭》版本叙录来看,现存的精美插图大都诞生于明代末期,也就是万历、天启和崇祯年间。石林居士序刻本的“写真”图刻印于万历四十五年,从插图的表现来看,线条细致流畅,人物和物品的刻画精美工整,人物在画面空间比例较大,插图具备较强的叙事性,再现了文本中的内容。如图2、图4所示,徐肃颖改本和文林阁刻本中的“写真”图增加了对室外景物的刻画,人物动作和室外景物在画面中的占比大致相同。插图版式从单页大幅变为双叶对联,使插图占比增大,画面可以表现更多的内容,视野更加广阔,绘图者不再单纯注重故事情节和人物,而是倾向于对室外景物的描绘。插图的功能也随着版式的变化而变化,逐渐出现装饰化、审美化、趣味化的倾向。在天启五年(1625)梁台卿刻《词坛双艳》本中,在书前的凡例六中,出版者提到,“一二传曲中有画字裹藏神,图像以添蛇足,但世俗缺此便滞不行。故不惮效摹,以资玩赏。”[20]从中可见插图在书籍出版中的重要性。如图5所示,《词坛双艳》本中的“写真”图体现了插图对于风景的关注,画面中的人物动作所占比例进一步缩小,被安置在场景的一隅中。插图作者用极大的兴趣来刻画室外的景观,例如画面中对于山石纹理的刻画,以及对盆栽草木的细致描绘。在叙事图像中,镜头一旦拉远,背景中山水草木的重要性便会增加,画面中人物活动的叙事性便会被四周的环境所稀释[3]。对于背景的细致描写特别突出,人物的刻画比以前弱了一些,体现模仿文人绘画的明显特色,以烘托“意境”气氛[21]。

插图的视觉审美性愈发受到重视,强调其作为“案头之书”的功能。如图6所示,康熙三十三年(1694)梦园的吴吴山三妇合评本中“写真”图出现了主副图评点的版式。主图翻刻了臧懋循改本中的“写真”图,而副图绘制了瓷瓶、香炉和剑鞘。这种图绘版式反映了文人阶层的博学风尚和博古趣味的影响,以及文人嗜好商品化的倾向。对明清“写真”图诸版本进行比较可以看出,影响插图创作的原因是多种多样的,它们既与文人阶级的审美趣味相关,又与文人效仿流行插图的行为有关,更与文人阶级多元化的社会变化有关。

五、结 语

古本戏曲小说中的插图种类繁多,精致美观者不计其数,尤以晚明时期最多。石林居士序刻本中的插图版画呈现出晚明出版文化的繁荣状况,也代表了晚明版画艺术的高超水准。作为以文本为依据的二次创作,插图必然蕴涵着图绘者对于文本的接受与理解。此外,作为商业活动,读者群体的影响也不能被忽视。所以,无论是对于插图版画艺术,还是戏曲艺术而言,从戏曲插图的角度出发研究古代戏曲艺术的发展接受和文化建构是具有一定意义的。

本文以石林居士序刻本的“写真”图为中心,探讨了其经典性、视觉性和文本接受意义。首先,石林居士序刻本“写真”图的经典性不仅体现在其从明末一直延续到清末的翻刻,在影响上具备传承性,而且体现在它对其他插图的典范作用,也就是在插图创作上的影响。同样在时间上跨越了明清两代的臧懋循改本中的“写真”图,明显受到了石林居士序刻本的影响。石林居士序刻本的“写真”图的经典性,来源于图绘者对于戏曲文本接受理解的深刻性,图画作者巧妙地选择了文本叙事中杜丽娘最富有情感性的顷刻转换为图像,是图画作者的文本接受带来的结果。其次,石林居士序刻本的“写真”图的独创性,同样来源于绘图者对于文学文本深刻的接受理解。面对历代以来女子对镜写真的题材,绘图者选择在画面中呈现杜丽娘的三个形象的特殊图绘模式,来表现自己的匠心独运,同时呼应了《牡丹亭》戏曲文學的创作主体和接受群体的主体意识。最后,在明末清初的“写真”的创作与改写中,呈现出的插图功能差异,反映了不同接受主体之间的审美需求及出版文化的复杂性。出版商对于传统高雅品味的追求,与广泛的市民群众的通俗趣味,在出版行业、消费经济的场域下,共同构建了这一视觉文化。作为文学经典,《牡丹亭》的插图本种类多样,其出版从未间断,从晚明一直延续到清末。戏曲文学和插图美术的结合可以为历史上艺术文化发展情况提供更形象全面的资料,能让当代读者重新回到古代的社会场景之中,还原特定时期社会文化接受构建状态,为当今社会的艺术文化发展提供借鉴和思考。“各个历史时期,其书籍装帧设计、插图也都保留着所属时代的烙印”[22],这些不同时期、不同版本的插图蕴藏的研究价值和意义值得进一步关注和思考。

参考文献:

[1]郑樵. 通志二十略[M]. 王树民,点校. 北京:中华书局,1995:1825.

[2]葛兆光.思想史研究视野中的图像[J].中国社会科学,2002(4):74-83.

[3]马孟晶.耳目之玩:从《西厢记》版画插图论晚明出版文化对视觉性之关注[J]. 美术史研究集刊,2012(13):201-276.

[4]郭英德.《牡丹亭》传奇现存明清版本叙录[J].戏曲研究,2006(3):18-39.

[5]侯梦婕.明清插图本《牡丹亭》研究[D].开封:河南大学,2021:13-16.

[6]白化文.中国古代版画溯源:下[J].中国典籍与文化,1999(1):62-72.

[7]王省民.图像在戏曲传播中的价值:以“临川四梦”的插图为考察对象[J]. 戏曲艺术,2010(1):94-98.

[8]莱辛.拉奥孔[M].朱光潜,译.北京:人民文学出版社,1979:83.

[9]汤显祖.汤显祖全集[M].徐朔方,笺校.上海:上海古籍出版社,2015.

[10]黄天骥.意趣神色:《牡丹亭》创作论[M].广州:广东人民出版社, 2019.

[11]汤显祖.吴吴山三妇合评牡丹亭[M].陈同,谈则,钱宜,合评.上海:上海古籍出版社,2008:33.

[12]米切尔.图像理论[M].兰丽英,译.重庆:重庆大学出版社,2021.

[13]拉康.拉康选集[M].褚孝泉,译.上海:上海三联书店,2001:92-93.

[14]娄欣星.明清时期女性文学的传播:以环太湖流域家族女性为例[J].浙江师范大学学报(社会科学版),2015,40(4):38-49.

[15]张筱梅.杜丽娘“写真”与女性的自我呈现[J].徐州师范大学学报(哲学社会科学版),2007(6):28-32.

[16]刘晋晋.何谓视觉性?:视觉文化核心术语的前世今生[J].美术观察,2011(11):121-126.

[17]米歇尔.图像何求? :形象的生命与爱[M].陈永国,高焓,译.北京:北京大学出版社,2018:376-377.

[18]乔光辉.明清小说戏曲插图研究[M].南京:东南大学出版社,2016:130-131.

[19]朱恒夫.论雕虫馆版臧懋循评改《牡丹亭》[J].戏剧艺术,2006(3):40-48.

[20]国家图书馆出版社.国家图书馆藏《牡丹亭》珍本丛刊[M]. 北京:国家图书馆出版社,2018:217.

[21]金秀玹.论明清时期的小说插图意识及其功能[J].温州大学学报(社会科学版),2014,27(5):49-54.

[22]晏娜,张雯.《临川四梦》插图的图像问题研究[J].中国美学,2021(1):196-208.

(责任编辑:陈 婧)

——评《艺术人类学》