基于及时教学法的高等院校跨学科课程实施方案设计

刘广平 牟玲玲 尹志军

摘 要:在系统梳理及时教学法与跨学科课程研究现状的基础上,对及时教学法应用于高等院校跨学科课程的可行性进行了分析。从学习资料共享平台、问题探讨平台以及自由论坛三个方面构建了基于及时教学法的高等院校跨学科课程模块。随后,设计了包括“教师—学生—APP平台”三主体、“课前—课上—课下”三阶段和反馈链巩固与加强的高等院校跨学科课程实施方案。最后,从激励约束制度和教师角色重塑与教学素质培养两个方面给出了相应的保障措施。

关键词:跨学科课程;高等教育;及时教学法;及时反馈

中图分类号:G640 文献标识码:A 文章编号:1002-4107(2024)06 -00 -04

一、引言

习近平总书记在中共中央政治局第三次集体学习中指出,推动学科交叉融合和跨学科研究,构筑全面均衡发展的高质量学科体系。跨学科课程是实现这一目标的重要载体和途径。从本质上来讲,跨学科课程是在学科之间建立联系、实现跨越,并最终让知识成为“统一体”,帮助学生更好地理解并创造世界、发展批判精神和完善人格,是培养信息时代创新个体的必要课程形态[1]。

在教育体制改革创新的浪潮中,众多高等院校在跨学科课程建设上进行了积极探索,但其主要实施模式仍是传统的以教师为中心的教学模式为主。及时教学法(Just-in-time Teaching,JiTT)是以网络学习任务和学生的自主性课堂教学为特征,是一种随着信息化和网络化不断发展而兴起的新型教学法[2]。该方法强调网络学习,不仅能够为学生及时、便捷地提供所需的学习资源,有利于学生掌握最新的理论前沿和交叉学科知识,满足跨学科课程的知识需求,而且基于及时教学法的跨学科课程实施平台,要求学生在吸收跨学科知识的过程中,课前对授课内容有初步了解,课上能够激起相关知识的记忆,反思并巩固所学内容,提升学生自主学习能力和批判性思维。此外,及时教学法使学生能够通过网络平台及时便捷的进行灵感的分享与记录、思想的交流与碰撞,提高创造性。教师可以联络跨学科的教师和学生,使学生可以通过网络平台进行小组讨论、实验或其他动手操作等活动,提高学生合作能力,激励学生提升自主思考能力以及批判性、创造性和协作性。因此,将及时教学法应用于跨学科课程建设,不仅有利于学生更好地构建知识框架,而且能够促进教师教学质量和教学水平的提升。然而遗憾的是,鲜有高校将及时教学法与跨学科课程教学实现融合来构建相应的实施方案。

文章以高等院校为应用对象,通过构建基于及时教学法的跨学科课程实施平台、激励机制、反馈与保障措施等问题,以期提升跨学科课程的教学质量,进而促进交叉学科建设,为加快创新型国家建设奠定坚实基础。

二、及时教学法概述

(一)及时教学法的内涵与特征

及时教学法是一种通过将课堂活动和课外活动有效连接来促进学生积极参与课堂和提升学习效率的教学方法[3]。该方法有两要素一核心,即教师、学生和网络,不仅强调“基于网络学习任务”和“學生自主性学习”,还具有“预习课程内容”和“教师根据学生反馈动态调整教学内容”的特征[4]。网络作为一种资源和手段,协助教学,为教师制定教学任务提供一个公共的、有效的、及时的平台,教师作为学生的“引导者”,激励学生成为课堂真正的主人。教师在网络上布置预习作业,学生可以不受时间和地点的限制来完成课前预习任务,并记录自己对预习内容的理解与困惑,教师根据学生通过网络反馈的情况适时调整教学内容,使教师、学生与网络之间形成一个更加开放和完整的反馈教学平台。基本操作流程如图1所示。

(二)及时教学法的目标

及时教学法旨在增强教师和学生的有效交流,促进学生的高效学习。为了提高教学的有效性,及时教学制定了5个主要教学目标[5]:(1)教师要使课堂教学效率最优化;(2)学生要合理利用课外时间以使课堂学习效率最优化;(3)教师和学生为了实现共同的目标进行团队合作,要使学生所获得的知识总量最大化;(4)让学生作为课堂的主人,学生是决定自己学习内容和过程的真正主人;(5)培养学生在学习中的合作精神,为之后的职业生涯打下基础。

三、及时教学法与跨学科课程研究现状

(一)及时教学法研究现状

及时教学法最早应用于物理教学领域,但是由于及时教学法先进的教学模式和教学方法,数学、医学、计算机应用等自然科学领域以及语言文字等人文学科领域也逐渐重视对及时教学法的应用,设计了相应课程的教学模式,并对及时教学法的应用效果进行了评价。综合来看,对于及时教学法的应用目前仅在单一学科教学领域应用广泛,缺乏与跨学科领域相结合的探索与研究。

(二)跨学科课程研究现状

通过跨学科合作,使得不同专业背景的教师协同合作,带领学生实现知识框架更系统化的构建,从而能够更好地应用于实际问题。有关跨学科课程教学的相关研究主要集中在教学模式设计方面,关注如何采取科学的教学方法提升跨学科课程的教学效果。由于跨学科课程教学涉及知识面较广,许多学者建议采用联合教学或客座授课的方式,邀请其他专业的教师共同参与教学[6]。但这仍是一种传统的以教师为中心的教学模式,并未实现向以学生为中心的教学模式转变。在高等院校跨学科课程的教学方法研究方面,学者们采用迭代式教学、问题驱动教学等方法对其进行了应用研究[7],尚缺乏基于及时教学法视角的高等院校跨学科课程的实施方案研究。

四、基于及时教学法的高等院校跨学科课程平台建设

目前,手机和网络占据了学生的大量学习时间,降低了学习积极性。如何在阻止手机和网络对大学生的不利影响的同时,还能够提高其学习的主动性和积极性,已成为高等教育亟待解决的问题。文章基于及时教学法构建基于网络APP的高等院校跨学科课程实施平台,设计完善的功能模板来调动大学生自主学习的积极性。

及时教学法注重的是教师与学生的信息交互与教学互动,因此在设计网络APP时,将功能模块分为学习资料共享模块、问题探讨模块以及自由论坛模块,有效地促进学生提升自主学习能力,促进教师拓宽知识领域并及时解答学生问题。

(一)学习资料共享模块

基于及时教学法需要教师和学生共同参与,因此我们在各个模块都设置了教师端和学生端。教师端在该模块进行学科内容的编排与设计,包括课程简介、教学资源、在线练习等三个模块。

课程简介包括课程内容介绍和教师介绍。课程内容主要是对该课程所设计到的跨学科知识进行概述,让学生了解该课程所涉及的知识系统与框架;教师介绍包括主要的授课教师和所涉及的其他学科的教师。教学资源包括教学视频与PPT、案例分析、相关文献等。在线练习包括课前、课上、课下对应的练习。教师根据课程内容及学生反馈的学习情况进行及时地设置与更新。教师需提前设置好各个模块的内容,同时需要随着不同进度和学生不同接受度进行更新。学生能够随时随地通过APP自主查阅资料和学习知识,利用课余时间提高学习的有效性。同时学生端对该模块的学习进度,教师端均可以观测到,起到互相督促的作用。

(二)问题探讨模块

问题探讨模块是学生提出问题、进行独立思考、总结归纳的良好途径。根据课前对教学资源的学习,学生端可以在该模块记录课程重难点、提出问题与思考、总结归纳。

对于学生提出的问题与思考,APP中设置不学生科的分类问题库,由于课程内容涉及多个学科领域,为了便于学生所提问题能够得到相对应的专业的教师的解答,学生根据对知识的理解将问题投放到相应的问题库,这样也有利于教师节省时间。例如工程管理类课程可能涉及工程类、结构类、经济类以及综合类等,学生初步识别自己所提问题的类别,然后在APP中输入,不学生科教师负责不同专业领域。

对于总结归纳部分,即对问题的回答由学生自主完成,学生带着问题进入课堂,与教师在课堂对话,直接交流探讨,根据课堂中的学习感悟,课后填写问题的答案,反馈讲授的课程内容。教师端能够根据学生问题进行文字性解答,该解答只有教师端能够看到,授课教师通过综合理解跨学科领域知识,进行梳理归纳,以便于更好地在课堂上讲解,与学生共同交流与学习。对于问题的解答,由学生在教师课堂讲解之后,学生对知识和问题的答案进行整理归纳。教师在课后进行检查,不仅可以获得课程讲授的反馈,了解和掌握学生的学习进度,而且能够及时调整教学进度与教学重点。问题探讨平台流程如图2。

(三)自由论坛模块

自由论坛模块是教师与学生对跨学科课程内容、教学模式、学习经验等各个方面进行探讨交流,教师可以分享学术报告、学术热点等供学生探讨交流,学生可以分享相关文献、学习工具、技巧方法等。

五、基于及时教学法的高等院校跨学科课程实施

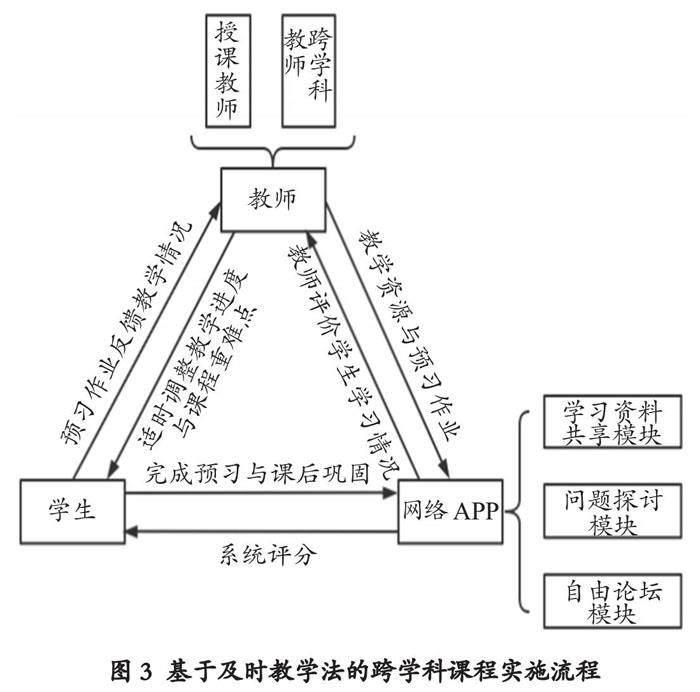

跨学科课程对教师和学生都提出了更高的要求,将及时教学法用于跨学科课程实施中,通过构建网络APP,将线上教学与传统教学结合起来,教师在网络APP上布置预习作业,并且在课前、课上、课下三阶段均可以获得学生的学习反馈,通过意见反馈能够促进教师积极备课,强化教师对理论知识的掌握,有利于解决教师针对跨学科课程存在的知识存量不足问题,也能够及时调整教学内容,促进教师教学质量和教学水平的提升。基于及时教学法的高等院校跨学科课程实施流程如图3所示。

以上述及时教学法的跨学科课程实施流程为基准,将及时教学法的具体应用扩展至课前、课上和课下三个阶段,设计适用于基于及时教学法的高等院校跨学科课程实施过程,通过三阶段循环作用提升大学生学习的效率和效果。

课前阶段是及时教学法在跨学科课程实施过程中的重要阶段,教师与学生主要通过APP中的学习资料共享模块、问题探讨模块进行学习与反馈。授课教师与其他学科教师对跨学科课程提前进行研讨并形成课程计划与安排,并在学习资料共享模块发布相应课程任务与预习内容,学生可以随时随地通过阅读教学资源后完成在线练习。基于此,学生在问题探讨模块中提出预习中所遇到的学科问题,记录重难点,经过课上与教师学生交流探讨之后,再由学生总结归纳问题答案。通过查看学生提出的问题,不学生科教师进行探讨交流,以便于授课教师了解跨学科领域知识深入,高效合理地安排课程内容。

课上阶段是提升学生自主思考能力、师生思想交互的重要阶段。网络是及时教学法应用的一个主要途径,课堂仍然是师生交流的主阵地。首先,教师可以借助多媒体技术、网络APP,使教学内容绘声绘色,将图、文、声并茂的三维教学内容呈现给学生,使抽象的问题具体化、可视化,充分吸引学生的注意力,提高学生学习兴趣。其次,基于JiTT的跨学科课程课堂教学的主要形式是研讨。教师与学生之间、学生与学生之间就某一问题展开讨论,可以采用演讲、辩论、小型实验、角色扮演等多种活动和形式进行,使每一位学生都积极参与课堂并深入思考。同时,在活动结束后,教师在课上可以利用APP的在线资源对课前接收到的反馈问题进行进一步地讲解,并在课堂上发布相关题目由学生线上作答。教师可以设置学生作答时间,学生在作答之后也能够知道其他学生的作答情况和全班学生的正确率,便于教师及时接受反馈,了解学生对于知识的掌握情况,帮助学生实现对跨学科课程知识的系统掌握。

课下阶段是学生总结归纳、回顾与开启新一轮预习的重要阶段。学生根据课堂中的学习感悟,课后在问题探讨模块填写关于该问题的理解与感悟,反馈教师讲授的课程内容。教师可以在APP上发布课后巩固练习和下一节预习内容,此外教师和学生还可以在自由论坛中对跨学科课程涉及到的知识、技能、方法等多方面、多领域的交流与分享。如此循环往复起到学生掌握和拓展课程知识的作用。

六、基于及时教学法的高等院校跨学科课程实施保障措施

(一)激勵约束制度

1. 积分激励制度

激励约束制度的科学与否则是能否调动学生主动学习的关键软件支撑。激励制度包括物质激励和精神激励两方面。学生使用该APP进行课前知识学习、提出问题、整理归纳以及在自由论坛中分享交流,均采用积分制度。每一个模块均合理设置不同的积分,课前知识学习与整理归纳模块主要由APP自动评分,问题提出与论坛分享由师生协作评分。该APP中可以显示学生所获积分额及其排名,积分越多,排名越高,等级越高。物质激励方面,积分可以不断累积,兑换学校的一些文创礼品。精神激励方面,教师通过查看学生对问题的整理归纳,不仅可以根据学生对于知识理解程度进行课程调整,也能够进行评分和评价,以此来激励学生自主性地独立思考。

2. 约束制度

学生总成绩主要由平时成绩+期末成绩两部分构成,将平台所得积分转换为课程平时成绩,因此提升平时成绩在跨学科课程总成绩考核中的比例,使教师与学生更关注学习过程中的自主性学习与交流探讨,为了约束学生因成绩而“被迫式”“敷衍式”提问题和回答问题,教师应对学生所提问题及论坛分享内容的学术性、逻辑性、思想性等进行监督与评分,学生之间也可以对所提问题及分享内容互相评价,实现教师对学生、学生对学生的多重约束与监督。对于“敷衍式”问题,教师可以在课堂上给予批评指正,并扣除相应积分,以此来约束学生积极自主性思考。

(二)教师角色重塑与教学素质培养

及时教学法强调“基于网络学习任务”和“学生自主性学习”,因此教师与学生之间不再是知识传授者与知识接收者的关系,教师需要由“传授者”转变为“引导者”,引领学生成为学习和课堂的主人,鼓励学生积极参与课堂讨论式、探究式、协作式的学习,调动学生跨学科课程课堂学习积极性,提升跨学科课程学习效率和效果。

1.信息素质

随着网络技术、信息技术的发展,教师的责任不仅限于课本上的知识传授,应当具备高水平的信息素养[8]。基于JiTT的跨学科课程教学,信息技术将充分运用于跨学科课程教学设计、实施、反馈中,互联网信息可以帮助教师为学生提供大量的相关资源,提升教师教学质量与教学水平。教学形式的更新不仅需要教师能够熟练掌握计算机网络,熟练应用APP操作平台,还要能够与课堂教学内容有机结合,对于跨学科课程的内容设计全面、豐富,呈现方式灵活、多样,以高效、互动、创新的方式授课,提升信息技术与跨学科课程整合能力。

2.学科综合素质

高等院校的教师往往是某一学科领域的专家,对其他学科领域的知识掌握并不精通,而跨学科课程是高等院校课程体系不可或缺的科目。因此,对于教师本身的学科综合素质和学科综合能力提出了更高的要求。通过进行网络学习、团队交流、学术论坛、专业培训等多种形式,教师应积极参加各类活动和开展综合性跨学科研究等方式,发展教师对不学生科背景和概念的整体化理解,体验本学科与其他学科在知识内容、方法手段等方面的关联性,创设具有综合性的跨学科问题情境,从而引领学生综合运用多学科知识与方法解决跨学科问题,提升跨学科素养,以更好地开展跨学科教学。同时,在跨学科课程设计中,基于网络技术的支持,实现研究、实践与改进的良性循环,将跨学科课程融会贯通,使不学生科的知识贯通,实现跨学科课程中的整体思维;使知识与生活实践贯通,实现学用结合;使知识与自我发展贯通,实现学思结合。

七、结论

跨学科课程建设与及时教学法受到越来越多学者关注并研究,部分高校或专业已经尝试将及时教学法应用到某一学科的教学中且受益匪浅,文章在已有研究的基础上,通过研究将及时教学法应用到高等院校跨学科课程建设中,得出以下结论。

一是构建基于网络APP的高等院校跨学科课程实施平台,调动大学生自主学习的积极性。实施平台包括学习资料共享平台、问题探讨平台以及自由论坛,不仅为学生提供丰富的跨学科课程学习资源,而且能够使教师及时掌握学生的学习情况,并根据学习反馈提前准备或调整教学内容,拓展了教师与学生的知识。

二是将及时教学法应用拓展至课前、课上和课下三阶段,通过三阶段循环作用提升大学生学习的效率和效果,使学生充分利用学习时间,同时实现了反馈链的良性循环,促进师生之间的良好互动,根本上解决跨学科课程的教学瓶颈。

三是激励约束制度能够有效激励学生独立思考,培养学生独立思考、批判性思维、创造性思维的能力。

四是教师角色实现成功转变,信息素质与学科综合素质得以加强。学生成为课堂的主角,教师转变为课堂的引导者,拓展教师知识存量,提高教师教学质量。

参考文献:

[1]张紫屏.跨学科课程的内涵、设计与实施[J].课程.教材.教法,2023,43(1):66-73.

[2]NOVAK G M. Just-in-time teaching[J]. New Directions for Teaching & Learning,2011,128(12):63-73.

[3]PAULSON D R. Active learning and cooperative learning in the organic chemistry lecture class[J]. Journal of Chemical Education,1999,76(8):1136.

[4]HAKE R R. Interactive-engagement versus traditional methods: a six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses[J]. American Journal of Physics,1998,66(1):64-74.

[5]WILCOX K A,MURAKAMI-RAMALHO E,URICK A. Just-in-time pedagogy:teachers perspectives on the response to intervention framework[J]. Journal of Research in Reading,2013,36(1):75-95.

[6]王玉婧,尹世强.新文科背景下跨学科课程体系融合:以经管类专业为例[J].黑龙江教育(理论与实践),2022,76(8):47-49.

[7]金可泽.跨学科项目学习设计与实施机制:美国STEM课堂教学观察与启示[J].上海教育科研,2020(4):12-17.

[8]刘广平,张静超,陈立文.及时教学法实施体系构建:以初等教育为例[J].教育探索,2016(4):27-30.

编辑/陈晶

作者简介:刘广平,男,副教授,博士,研究方向为高等教育;牟玲玲,女,教授,博士,研究方向为高等教育;尹志军,男,副教授,博士,研究方向为高等教育。

基金项目:河北工业大学本科教育教学改革研究与实践项目“基于及时教学法的高等院校跨学科课程实施方案设计研究”(202102029);天津市首批新文科研究与改革实践项目“以提升中国文化软实力为导向的工程管理专业人才培养研究”(2021-59)