《劳工之爱情》以外:中国早期喜剧电影再思考

黄雪蕾/著 许倩/译 金海娜/校译

[摘 要]1922年,明星影片公司拍摄了《劳工之爱情》和另外三部喜剧短片《滑稽大王游沪记》《大闹怪戏场》《顽童》。要对中国早期喜剧电影进行再思考,不应局限于现存的《劳工之爱情》,而是应该深入研究早期喜剧电影更广泛的互文本以及互媒介结构。由此,对中国早期喜剧电影可提出如下两个观点:第一,中文语境下的“热闹”是指一种特别的感官经验模式,可以用来解释中国人在动荡的20世纪20年代参与电影喜剧创作的特点;第二,借用中国诗歌传统中的“典故”这一概念,可解释早期中国电影在结构、叙事以及视觉呈现方面大量借鉴好莱坞电影的现象。通过典故的“棱镜”,对好莱坞元素的挪用和再加工可以被理解为早期中国电影增强自身“权威性”的一种方式;这些操作也融合了特定的文化敏感性,使熟悉的主题、象征与意象复杂化。

关键词无声电影 喜剧电影 中国电影

诚如张真所言,《劳工之爱情》(1922)这样一部并非经典甚至微不足道的影片,“竟然能抵挡住历史洪流的消蚀作用,成为现在中国电影的‘开端”,实属意外。①这一事实印证了历史中确实有某些“偶然性的戏法”——一种让某些事物显现而让其他事物变得模糊的“戏法”。《劳工之爱情》作为中国无声喜剧短片唯一的“品牌大使”,在全球范围内进入各种历史作品回顾展、电影史课堂以及学者的研究视野,反映了五四时期中国社会的一个横切面,代表了当时以上海为中心的中国大众文化生产状况,是对受好莱坞启发的中国电影语言以及明星影片公司草创时期电影生产之一瞥。②但是,假设异想天开的“历史魔术师”选中的是其他的影片,比如《滑稽大王游沪记》等,中国电影史的开端是否会就此改写呢?

本文试图探究因这种细节的偶然性被遮蔽了的“其他”,即《劳工之爱情》之外,由明星影片公司在创立首年拍摄的另外三部业已佚失的短片——《滑稽大王游沪记》(下文简称《滑稽》)、《大鬧怪戏场》(下文简称《大闹》)以及《顽童》。本文的目的与其说是考虑“非事实”的场景,不如说是引发学界对这些“被遗忘”的影片的关注,以重新思考早期中国喜剧电影这一在研究中不太受重视的作品类型。《劳工之爱情》的幸存尽管给了我们一个宝贵的机会看到早期的影像世界,但或许也无意间禁锢了我们对一片更广阔的视觉文化景观的认知。将目光从《劳工之爱情》中解放出来,能够让我们对20世纪20年代的中国喜剧电影进行一次相当有必要的“媒介文化考古”③。

本文第一部分将通过解读广告文本和电影评论等,对前述几部电影进行语境化的分析,尝试更正电影史上的一些认识,并提出将“热闹”这一感官经验模式作为分析视角,来解释中国本土经验如何介入早期喜剧电影的生产。在此基础上,第二部分将这些电影置于类型惯例、美学喻象和跨文化网络中进行分析。本文借用中国古典诗歌中的“典故”这一概念,将早期中国喜剧电影理解为原创性和文化挪用的一种动态交融。笔者力图从这些中国本土的文化视角出发,将这一电影类型重新置于其诞生之初的环境中予以研究。

一、“热闹”的氛围

目前的中国电影史学偏爱研究叙事电影或“长片正剧”并颇有成果,但值得注意的是,1923年之前中国拍摄的将近50部虚构影片中至少有24部是喜剧短片,④而《劳工之爱情》只是其中一部。张真在一篇具有开创性的论文中将《劳工之爱情》定义为一个混合文本——它一方面扎根于上海本土的茶馆文化,另一方面展示了早期世界电影传统中的“拼装”(bricolage)或“吸引力电影”(cinema of attractions)的风格特征。后者在董新宇的研究中有更细节化的呈现,她将《劳工之爱情》与好莱坞打闹喜剧传统进行了引人入胜的比较分析,并认为该片是“一部有关发明的恶作剧喜剧”(a mischief comedy of inventions),“以嬉戏的方式呈现嬉戏”,反映了“源于本土和跨国实践的操作美学”。⑤这些解释框架有效地分析了早期中国银幕喜剧的整体特征,以及最早的观影体验中大笑、惊讶与着迷等情感模式。如若我们深入到更广大的文本材料库中,还能收集到什么呢?本部分将通过聚焦影院广告文本来回应这个问题。

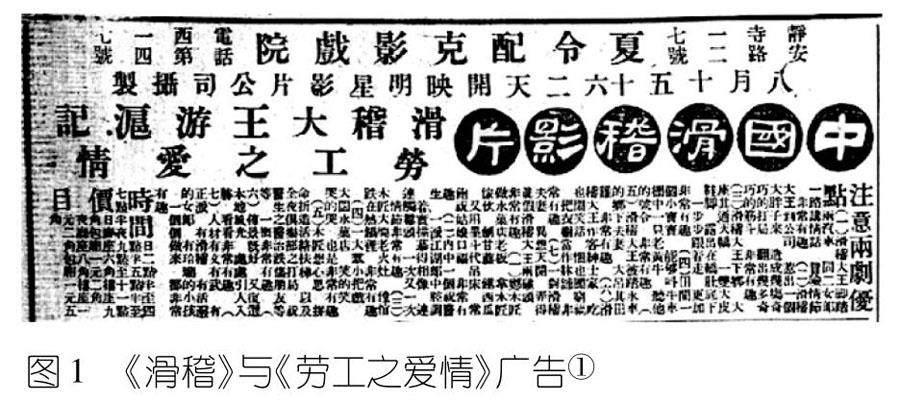

在分析具体材料之前,有必要再次强调一下广告文本的重要性。第一,广告在文本层面忠实记录了影片的放映时间、放映地点和内容,这些史实是理解支离破碎的早期电影史的基础。第二,广告具有互文性,通过为电影观众指明看点,与电影文本产生了一种对话。在某种程度上,无声时代的电影广告类似于今天的电影预告片。第三,将电影广告放在一个更宽泛的大众娱乐经济语境中进行解读(电影广告和其他娱乐信息通常出现在报纸的同一版面),有助于我们理解早期电影生产和放映的文化生态。下面,笔者对《申报》上刊登的两则明星公司电影广告(见图1和图2)进行文本、互文本以及语境层面上的解读,以期对现已佚失的三部影片展开探究。

这两则广告文本首先表明了现有文献中的一些基本历史信息不够准确。⑦从1922年10月3日起,明星影片公司就开始在《申报》的头版和广告页面刊登一系列广告,宣布该公司的两部喜剧片《滑稽》和《劳工之爱情》即将首映。这两部影片于10月5日(该年的中秋节)在夏令配克影戏院首映,原计划是连映两天、每天三场,但最终的放映时间延长了两天,反映出它们对当时本土观众的吸引力。第二组广告的投放是在三个月之后,内容则是推出两部新的滑稽短片(即《大闹》和《顽童》)和三则新闻短片。这些广告材料除了提供确凿的信息,还呈现了两个重要的面向,有待从其他理论视角进一步阐释。

首先是有关放映形式和接受模式的问题。1923年1月26至28日,夏令配克影戏院的明星公司节目单包括了由菲律宾管弦乐队演奏的开幕序曲、三部“上海新闻”短片(体操表演、体育比赛和游行)以及现场杂技表演,最后才放映三本《大闹》和一本《顽童》影片。⑧这一材料说明,当时人们看电影的方式和现在大相径庭。有学者指出,早期的观影“基本上是剧场体验,而不是观影体验”⑨。电影在美国等地放映的初期,流行着一种“综艺式”放映模式(即混合了现场音乐演奏和其他表演、新闻短片、喜剧短片、动画片等多种内容的模式);在汤姆·甘宁(Tom Gunning)的理论框架中,综艺放映模式也是“吸引力电影”的重要组成部分⑩。西格弗里德·克拉考尔(Siegfried Kracauer)在讨论20世纪20年代中期柏林的电影院时也观察到,由这种放映模式带来的“不连贯的奇妙感觉体验”“准确而公开地向成千上万双眼睛和耳朵”传达了“社会的混乱”,从而能使观众被“唤起并保持在不可避免的巨变发生前的紧张状态”?。有赖于这样一个“结构上独特的感知模式”,克拉考尔认为电影的政治意义在于其“分神”(Zerstreuung)的能力和成为面向大众的“替代性公共领域”的潜力?。此外,在讨论上海游乐场的综艺表演模式(包括最早的电影放映)时,张真表示,这些场所促成了“一种带有移动视角的大都会观看模式”?。

这些研究视角部分解释了当时上海“小市民”的观影体验。本文尝试提出一个新的视角:将滑稽闹剧的疗愈功能和综艺放映模式置于“热闹”这一中国文化感知模式下进行考察。从人类学视角来看,“热闹”意指“由温热的身体、多种声音,以及万花筒般的感官印象的集合所生成的一种节日氛围”?;在中国的民间宗教、传统戏剧和节庆活动中,甚至在社会主义建设初期的露天影院中,“热闹”这一概念都居于中心地位。雷勤风(Christopher Rea)在分析战后喜剧电影文化时,也探索过这一“兴奋美学”(他把“热闹”翻译为“heat and uproar”)?。笔者认为,中国人对“热闹”的偏好也能解释早期喜剧电影以及综艺式放映的吸引力。明星公司1923年1月的放映活动,显然制造了一种热闹的氛围:现场音乐的“音浪”冲击、让人仿佛身临其境的体育赛事与典礼盛会在银幕上的再现、舞台上的杂技表演,以及影片本身采用的“大闹”元素(这种元素在传统戏剧中早已被广泛用来制造热闹的氛围?)……

如果进一步从当时的文化生态来分析,这种多感官、多媒介的“盛宴”是20世纪20年代上海大众娱乐的常态,而“热闹”正是其核心特色。例如,在《申报》刊登《劳工之爱情》和《滑稽》广告的版面上,有六家戏院也刊登了自己的节目单,其中两家的节目明确涉及“热闹性”:一场“文明戏”和一场京剧表演都在典礼中达到高潮。另一档京剧节目强调“幻术机关,全新布景”;而一个女班粤剧团上演了一出“配景离奇”、题为“滚水渌和尚”的侦探剧。有意思的是,《劳工之爱情》中也有一场男主角把恶棍推进一锅热水里的戏——董新宇指出,这场戏的灵感很可能来源于巴斯特·基顿(Buster Keaton)1921年的电影《鬼屋》(The Haunted House)?。但是,刚才提到的粤剧表明,本土观众对夸张的感官刺激同样热衷。随着19世纪末新式剧场的出现,观众日渐着迷于技术复杂的舞台设计、抓人眼球的道具以及刺激的情节,传统戏剧表演和新派文明戏(尤其是“趣剧”这一子类)皆然。早期喜剧电影的放映,正是发生在处于转变中的“新式剧场空间”的背景之下。?综艺式展映模式不仅可以看作对西方电影范式的模仿,它同样源于中国观众对“热闹”根深蒂固的偏好,以及彼时当地的“现代大众”对娱乐刺激的心理需求。中国无声电影中的“热闹”感官空间也值得日后进一步研究。

这些广告揭示的第二个面向是影片的叙事及视觉特点。如图1、图2所示,这些“文本预告片”解说详细,不仅用醒目的大号字来突出主要看点,而且一再强调“非常有趣”。好莱坞的广告宣传也采用类似方法。汤姆·甘宁认为修饰性的文体特征(比如经常用的“看!”)说明了“在叙事规则框架下运行的吸引力的原始力量”?。比对现存的《劳工之爱情》及其广告文本(图1),可以发现叙事与吸引力的相互作用。在其广告上列出的七个特点中,前五个是按照故事情节发展的时间顺序依次呈现的:第一点介绍了水果摊贩郑木匠,强调他作为木匠的独特技能以及“操作美学”;第二点有关祝医生“江湖郎中”的身份以及他最近的麻烦;第三、四点依次介绍了“热水”的桥段以及小孩偷水果的场景;第五点介绍了电影的高潮部分(滑动楼梯段落)。最后两点则强调了影片中的中式场景与人物的多样性。总之,《劳工之爱情》的广告文本忠实地反映了影片的叙事与吸引力元素。在建立了影像—文本的联系后,我们就可以尝试拼凑已经消失了的“电影拼图”。广告对《滑稽》的特点介绍如下:

1.滑稽大王脚踏两汽车,同二女郎一路讲情话。冒险情节,非常有趣。

2.滑稽大王到公司,惹出一个大胖子来,造成几场奇巧的打局,翻出几多奇巧的筋斗。非常有趣。

3.滑稽大王下乡,大座(坐)其通天轿,一双大皮鞋脚,露出在轿肚底下,一步步跟着走。更加非常有趣。

4.田间一个小宝宝,能够开牛车;栅中一只老黄牛,听他的号令。非常有趣。

5.滑稽大王被踏水车的乡下夫妻大吊其田鸡,非常有趣。

6.滑稽大王作客绅士家,吃也闹笑话,悃也闯穷祸,把衣橱当作床铺。非常有趣。

7.一对滑稽夫妻,异想天开,弄得真假滑稽大王两碰头。非常有趣。

这个“文本预告片”为众所周知的“冒牌卓别林本地游”?的故事框架增添了细节,而另外那则1923年1月的广告(图2)则表明,《大闹》并不是另一部“卓别林在中国”的电影:以往的学者普遍认为该片的故事围绕卓别林和哈罗德·劳埃德(Harold Lloyd)在剧院里的打闹展开(21),事实上,影片开场劳埃德的特写镜头只是一个幌子,直到镜头拉远后观众才明白那只是一个影迷卧室墙上的照片,而这位身为厨师的影迷(由“郑木匠”的扮演者郑鹧鸪饰演)才是该片真正的主角。他日思夜想希望成为电影明星,工作心不在焉,把还没有煮的活物当作菜品直接端上了桌——这似乎无意中暗示了克拉考尔说的电影媒介使人“分神”之特性。辞了厨师一职后,男主角又因为“演技不自然”没能获得当演员的机会,气急败坏的他卷入了一系列的追逐与打闹。在公园里,当他发现一个男人在偷砂糖时,就把糖换成了砂石,导致小偷把牙崩掉了,然后就上演了一出令人捧腹的闹戏。之后,他溜进了一个“怪戏场”,揭穿了一个“长有两个头的怪胎”的骗人把戏,所以又惹上了麻烦。在陷入卓别林式的追逐后,他自然的表演反而打动了摄影棚的导演,他最终也如愿以偿当上了演员。(22)

此外,这则广告还表明,短片《顽童》实际上是由明星影片公司制作,而非史学界普遍认为的上海影戏公司出品(23)。可能是出于对卢米埃尔的《水浇园丁》(L Arroseur Arrose,1895)致敬的意愿,《顽童》的主角也是一个调皮捣蛋的孩子(由中国最早的童星但二春扮演),他“能叫警察团团转,能用武力吃白食,又如偷鸡蛋、滚木筒、坐汽车……”

除了《劳工之爱情》里的“操作美学”与“拼凑”美学,我们还能从这些“拼图”中读出什么呢?下文旨在从早期中国喜剧电影中找出更多惯用修辞与符码。电影史发端的头三十年间,影人集体建构了一系列经典视觉符号、形象和原型,虽然跨国的借用与回收利用是电影行业的惯例,但在受民族主义主导的中国电影话语中,这一面向常常被忽视(24)。当然,本文对“借用”来的视觉语汇做解剖,并非意在表明早期中国电影缺乏独创性,而是意在阐明其创新活力。如电影史家托马斯·埃尔萨瑟尔(Thomas Elsaesser)形容20世纪20年代的魏玛德国电影那样,中国早期喜剧电影短片同样“兼收并蓄而‘投机取巧,顽皮又具游戏精神,离经叛道又冷嘲热讽”(25),代表了本文所谓之“典故”艺术,而这一“艺术”似乎并没有明确的国家与文化边界。

众所周知,“典故”是中国古典诗学传统的重要特征。如刘若愚(James Liu)所言,典故的作用不是“展示诗人的博学多才,而是作为整个诗歌设计的有机部分”(26)。典故用来揭示类比或对比,以“过去的经验”赋予当下以“权威性”并“引入额外的意涵和关联”(27)。因此,“一首诗歌即便借用他人的想法与表达,它仍可以具有原创性,因为这些想法与表达组合在一起的方式可以是原创的”(28)。正是本着这种认知,本文认为,中国早期喜剧电影中的一些语汇可与诗歌典故形成近似的类比。正如博览群书的中国诗人与读者都熟读文学经典一样,20世纪20年代的上海电影导演与观众对一些经典影片及其重要场景同样谙熟于心。基于此,中国电影的典故艺术应该被当作一种艺术手段——它既汲取了早期打闹喜剧中的各种元素,又呼应着基于本土的文化敏感性。

二、典故之艺术

明星公司的喜剧普遍采用了“大饼和追逐”(pie and chase)的结构。唐纳德·克拉夫顿(Donald Crafton)在一篇很有影响力的论文中指出,20世纪初期的美国打闹喜剧中,在“纵向面的闹剧元素”(the vertical domain of slapstick)(他把特定的闹剧把戏称为“大饼”)和“横向面的故事发展”(the horizontal domain of the story)(即“追逐”戏)之间有一个辩证的关系。(29)换言之,打闹喜剧是一种“由把戏推动的电影”(gagdriven cinema),简单的情节只发挥故事框架的作用而已。(30)《滑稽》和《大闹》明显具有这种结构属性,(31)一位当时的影评人也印证了这一点——“[《顽童》]事虽简单而穿插尚能引人入胜”(32)。此结构特点在《大闹》中更为显著:厨师的“银幕梦”构成叙事的框架,故事情节的水平发展由三场追逐打闹戏所推动(分别发生在厨房、公园和怪戏场)。我们仅阅读其广告文本,也能够想象出这些追逐闹剧的视觉效果。厨师和小偷之间的“扑闹”以及厨师在剧院的“碰跌”(33)可以视觉化为卓别林式的“夸張、激烈和尴尬的姿势”(34),这些卓别林式的姿态也出现在《劳工之爱情》里的老虎灶和通宵俱乐部场景中。非叙事性的穿插元素(即“大饼”)在该影片的广告中以大字号、粗体字来强调,如“活鱼”“活蟹”“活鸽”“活老虫”“老活怪”“大小囝”等。值得一提的是,怪戏场里双头“老活怪”的灵感可能来源于基顿的前述影片《鬼屋》——其中就有一个头部可以拆卸的怪人,出现在一栋怪异的房子里;另外,《劳工之爱情》也借鉴了该片中出现的滑梯和热水场景。

《滑稽》也采用了“大饼与追逐”的结构,只不过追逐的喻象变成了冒险这一具体形式。影片开场,由在上海娱乐厅模仿卓别林的滑稽演员理查德·贝尔(Richard Bell)饰演的卓别林“脚踏两汽车”飞驰在上海街头,奠定了其文本预告中所强调的“冒险”基调(图1,特点1——特点1以下简称F1,以此类推)。无疑,“冒牌卓别林本地游”的故事对中国观众来说具有天然的吸引力;然而,正如本文将展示的那样,令人耳目一新的喜剧效果其实来自于巧妙糅合好莱坞“典故”与对本土文化的敏感性,这种做法在将异国元素本土化的同时,也为司空见惯的日常本土性蒙上了一层异国情调,两相结合起来,才更显影片魅力。下面将具体分析张石川和郑正秋在制作中国“大饼”时是如何巧妙挪用视觉典故的。

(一)“胖子”

圆胖身材的人物是好莱坞喜剧的惯用设定,比如干瘦的卓别林经常会和一个胖子进行有趣的互动,在他早期的《冒充者》(The Masquerader,1914)和其他电影中都有这样的角色。虽然中国戏剧传统有一套不同于此的丑角设定惯例,但张石川和郑正秋果断引用了好莱坞喜剧人物的“典故”,安排了一个中国版的“胖子”来拍摄一个卓别林式的闹剧场景(F2)。“胖子”这个看似无足轻重的人物设定,为中国喜剧语汇引入了一个新的视觉符号:“胖子”的“专业户”演员如黄君甫、殷秀岑(和瘦小的韩兰根一起被称为“中国版的劳莱与哈台”)、尤光照等在民国时期的银幕上都曾大放异彩;这种喜剧设定还被新中国成立后的电影所继承。(35)

(二)“乡下”与“轿子”

“滑稽大王”类型的角色在中国的冒险主要发生在乡村——对这一设定,可以将其放在跨文化的网络中加以理解。伴随着工业资本主义和城市化的发展,早期的电影场景以城市居多,但在卓别林的作品中,1919年的《田园牧歌》(Sunnyside)是个例外,其故事发生在一个小村庄,卓别林扮演在农庄打杂的伙计查理。乡村田园生活以“土气”的方式为该片提供了一些幽默来源,与现代都市的“精致”生活形成鲜明对比。虽然手拿平底锅去接母鸡下的蛋和直接从奶牛身上接牛奶加在茶里是很“便捷”的乐趣,但是当查理为取悦心上人而演奏“文明”的钢琴曲时,山羊的叫声无疑增添了一丝不和谐。此外,片中还有一个“城里来的家伙”对查理的爱情构成了明显的挑战,代表了寓言式的城乡对立。这样看来,滑稽大王到访中国乡下的设定很可能就是在引用《田园牧歌》的“典故”,以同样的城乡二分法来取悦以城市居民为主的中国电影观众。但是,在特殊的社会与时代背景下,中国的“典故”艺术在此有了更多层次的意涵:一方面,有人可能认为邀请一位外国人到中国乡下本身就是一个自我东方化的行为,尤其是对轿子的采用(图3),因为轿子往往是东方奇异魅力的象征,是当时来华旅游的西方人记录或拍摄最频繁的物品之一(36);另一方面,也有人可能提出相反的观点,即通过恶作剧暴露因一个外国人对文化差异的无知而引发的荒谬,传达了民族主义和反帝国主义的弦外之音。

本文认为,这些设计充满游戏精神地将不同文化背景中的“典故”进行征引和融合,不仅制造了简单的笑点,而且可以让观众因读懂其弦外之音而会心一笑。因此,轿子在此不仅是东方主义的象征,也是一种电影道具,是为了更好地展现卓别林的经典大皮鞋形象和形体语言,从而加强喜剧效果。有趣的是,这一视觉符号在银幕之外也找到了不可思议的共振。美国学者西德尼·甘博(Sidney Gamble)曾拍下20世纪20年代北京街头送葬队伍的一幕,照片中,四位轿夫正在用抬轿子的方式抬着一辆纸糊的汽车(图4)。这一“视觉奇观”中的汽车可谓对《滑稽》中的轿子的“引用”,以同样的游戏精神丰富了跨界想象。

(三)“孩童”和“水牛”

这两个意象也是早期喜剧电影钟爱的。从《水浇园丁》中的淘气鬼原型到哈罗德·劳埃德的电影《我愿意》(I Do,1921)里的倒霉孩子,从《田园牧歌》里的母鸡、奶牛和山羊到卓别林经典电影《狗的生活》(A Dogs Life,1918),无声电影史料库中充满了孩童与动物的身影。而在《滑稽》中,田间开牛车的小宝宝和听他号令的老黄牛(F4)也体现了这一传统。当然此处并没有复杂的情节和动作,这些场景只是“滑稽的景象”(comic views),汤姆·甘宁定义其为“在电影拍摄者的文化中被普遍认为滑稽的搞笑场面”(37),这是早期喜剧电影的又一特点。

除了动物和孩童这些全球普遍接受的“滑稽景象”之外,本文讨论的几部中国电影中又有哪些特定的文化成分贡献给了早期电影喜剧语言呢?《大闹》中的“活鱼、活蟹、活鸽、活老虫”值得我们进一步探究。这里,蟹、鸽以及夸张的老鼠其实都影射了东方主义者对中国饮食文化的刻板印象,令人联想到维多利亚时代来华旅行的西人日记中的陈词滥调:“街上有很多我们叫不出名字的杂七杂八的吃的,而且这些吃的因为大多在花生油里炸过,所以看起来乱糟糟,吃起来味道很怪,闻起来更糟糕。”(38)但是,通过把带有歧视色彩的“饮食情节剧”(39)转化成可笑的电影语言,中国电影先锋们又以“自嘲”的幽默缓和了中西对抗的那种心理紧张。

《顽童》里也有类似的场景:其小主人公是早期喜剧里典型的“无赖英雄”,知道如何游刃有余地戏弄旧警察、如何耍伎俩从富人手中骗得免费食物。尽管这些“由欲望驱动、常常反社会的人物形象”可以从正反两面进行解读(40),但是在当时特定的语境下,顽童这一典型形象显然传达了一种社会信息——对权威(“警察”)和权力(“富人”)的反抗。这部被遗忘的影片中的小主人公,甚至有可能是20世纪30到40年代红极一时的动画片人物三毛的原型。(41)总之,明星公司的电影人们将矛盾重重的社会剧转化成了诙谐幽默的闹剧,通过巧妙而敏锐地使用文化典故,加入了早期电影“非人本位倾向”(nonanthropocentric tendency)以及“人与物展开物质性的互动”的传统——这些属于早期电影的特點也是瓦尔特·本雅明所推崇的。(42)

(四)“水车”

卓别林“被踏水车的乡下夫妻大吊其田鸡”一幕(F5),再度展示了“人与物展开物质性的互动”的早期电影传统。早期电影中,闹剧演员活泼生动的表演往往具有“动物性”(animalism);而田鸡(青蛙)这一视觉喻象说明,中国喜剧电影传统中似乎也存在这一关联。(43)

这一幕中的另一件道具——水车则是一个本土化了的“机械装置”。无声电影中充满了“机械装置”:从《水浇园丁》中的水龙带,到卢米埃尔《机械屠夫》(又名《自动香肠店》,La Charcuterie Mecanique,1895)中著名的香肠加工机,再到集大成的《摩登时代》里的各种典型装置,不一而足。正如汤姆·甘宁所言,这些机械装置的魅力在于它们是“与心理活动无关的行为”,纯粹是展示“物件如何运作,即一种操作美学”(44)的。此外,这些机械把戏也常常被认为是对工业时代荒诞本质的批评。(45)

明星公司在《劳工之爱情》里巧妙地表现了墨斗(46)和滑梯的操作美学。(47)而《滑稽》中的水车一景有可能参考了哈罗德·劳埃德1921年的电影《永不示弱》(Never Weaken)(48)。《永不示弱》的第一部分围绕男主人公诱使人们去一家诊所看病的情节展开(《劳工之爱情》即“借鉴”了这一故事情节);第二部分则穿插了男主角自杀未遂的一系列惊险场面,最后他无意中被工地上的起重机吊到了半空。起重机这一机械装置,以及男主人公鸟瞰视角下美国都市的摩天大楼和建筑工地场景,无疑可以理解为对现代性及其危害的评判。而中国本土影片则把带有工业意味的起重机换成了田园牧歌式的水车——这也是当时来华旅游的西人最常赞叹的中国传统农业设施之一。除了成本较低这一现实考量外(49),水车一方面有效表达了中国人自嘲式的幽默(以其“土”对照起重机的“洋”),另一方面也暗含国人对本土智慧与发明能力的自豪之情。此外,我们甚至可以说,如果起重机装置影射了现代性的焦虑,那么中国田园风味的农业装置则展现了人与物的和谐互动,在本土观众中引发了别样的情感反应。如果说复杂的装置和高端的拍摄技术带来了兴奋与刺激,那么简单的事物则可以引发同样令人愉悦的笑声。

(五)“士绅”

对“本土特色”的调侃也出现在《滑稽》的其他场景中,比如滑稽大王拜访一位乡绅时错误百出的那场戏(F6,图5)。这一情景设置似乎“引用”了卓别林1917年的电影《冒险者》(The Adventurer)中的情节:逃犯查理把埃德娜(Edna)和她母亲从水里救起来,母女俩将其捧为英雄,并邀请他去家中做客;母女俩还举办了一场聚会来感谢查理,之后查理就陷入了一系列的追逐与戏剧化情节中。这个情节中的笑料主要来自阶级差异,而在本土的《滑稽》中,“东方主义”再度被征用,阶级差异被文化差异所替代。20世纪20年代的乡绅阶层代表了儒家文化在“后五四时代”的残存,在纯正的中国传统氛围中,查理这个洋人的“文化无知”在中国观众看来更加荒唐可笑。我们看到,在中国与西方相遇的轶事中,不乏彼此的文化冲击。例如,美国传教士艾萨克·黑德兰(Isaac Headland)在对中国盛宴和餐桌礼仪进行详尽描述后,评论道:

可以观察到,中国人做的每件事都和我们相反。他们生活在世界的下半边——他们的脚朝这个方向,头和我们头的方向相反,所以他们做的每件事似乎都和我们相反。……他们在餐前就开始吃水果和坚果,饭后才喝汤。(50)

与此相反,一位中国绅士的观察如下:

你无法让这些外国恶魔变得更文明。他们已经不可救药。他们可以连续几周,甚至几个月不吃一口米饭,但是要吃巨量的牛羊肉。这就是他们为什么那么难闻;闻起来像羊。……他们吃的肉也是整块烹饪的:一块整肉直接上桌,经常还是半生的,然后他们再把肉切分为一根根长条。他们吃饭的时候用的是刀叉,这让文明人特别不适,彷佛面对的是一群吞剑的人。(51)

查理做客乡村士绅家的笑料,显然类似于对外国人的风俗习惯差异的评论。文化的不同所引发的笑话,想必会引起观众爆笑。

(六)“替身”

这是早期喜剧电影中的又一个常见元素(52),即一人分饰两角的顶替情节,在当时的中国影片中亦属多用。《滑稽》的结尾就是在一对乡村夫妇的异想天开中,真假卓别林相遇的戏剧性场面(F7):也许是出于不“剧透”的考虑,广告中并没有详细描述到底发生了什么;从现存的两幅剧照中,也找不到什么线索(图6和图7)。把一对夫妇躺在床上的场面搬上银幕肯定会引发“道学家”的不满,但对平民百姓来说却充满挑逗的吸引力;而真假卓别林的戏剧性相遇必然是更为爆笑的场面。卓别林在1921年的电影《有闲阶级》(The Idle Class)中分饰两角:流浪汉查理和一名跟妻子感情破裂的有钱人。影片高潮发生在一场化装舞会上:查理溜进了舞会,引起了一些滑稽的骚动,直到遇见了他的“替身”——那位丈夫。虽然我们对《滑稽》中最后一幕的相遇是如何展开的不得而知,但是这组镜头在中国电影史上仍算是一次“开路”,奠定了后来几十年间中国电影对“替身”这一设定的迷恋。(53)中国影片对卓别林式电影语汇的引用,也揭示了电影语言作为全球共享的一种“白话”的可能性,这种“基于模仿的语言,使大众文化成为一条想象的地平线,让观众在现代化转型的战场上得以想象如何生活”(54)。此外,电影史学界一致认为,闹剧喜剧的文化影响也渗透到了叙事电影和其他类型的电影中,(55)因此,挖掘这些已被忘却的、最早期的闹剧影片有助于我们在一个更广阔的语境中更好地理解中国电影的历史性。

三、结语

本文对明星影片公司1922年拍摄的除《劳工之爱情》之外的三部现已佚失的影片进行了“考古”研究,将它们置于互文本、互媒介以及跨国的视觉文化网络中进行考察。除了勘正错误信息与补充新信息之外,本文就备受忽视的早期中国喜剧电影进行了再思考,提出了两个概念。

首先,“热闹”这一概念可作为对中国人在动荡的20世纪初期观赏闹剧电影情形的一个另类分析角度。当时,观看闹剧电影的体验夹杂在聆听乐队现场演奏、观看新闻短片和现场杂艺表演之中,是剧场体验的一部分——而逐渐现代化的剧场提供了新的技术设备和新的感官刺激方式(即“热闹”)。要理解早期观影体验,必须回到当时大众娱乐和剧场的大环境中去。刺激兴奋与开怀大笑的疗愈功能,植根在雷勤风所定义的“大不敬的年代”(the age of irreverence),在那种时代背景下,“打破规则、逆反权威、搞恶作剧、戏谑恪守陈规以及追求娱乐都促成了一种文化自由化的氛围”(56)。此外,众声喧哗的上海媒介景观亦孕育了如克拉考尔在观察德国魏玛电影和大众娱乐时所注意到的那种“独特的社会经济与文化形态”,它“面向大众,从而构成了一种属于现代社会的主体性”(57)。

其次,张真形容早期中国电影语言是“全球电影白话的洋泾浜式上海话版”(58),而本文通过对广告文本和其他印刷资料的研读,扩展了这一词汇表。借用中国诗歌中“典故”的概念,本文详细解读了这几部喜剧短片在结构、叙事和视觉呈现上引用的好莱坞元素。本文认为,对好莱坞电影元素的挪用与再生产,既可以被看作当时羽翼未丰的中国电影界用来增加自身“权威性”的手段,也以锐利的方式使熟悉的传统主题、符号和意象变得更加复杂。从这个意义来说,仅用“逃避现实”“愚蠢轻浮”以及“粗俗平庸”等评语来贬低这些影片是不够公平的;可以说,早期中国电影导演们其实也在用实验精神、智巧与创造力,以及对世界影片及本土文化的见识去丰富全球喜剧电影的历史语汇。

最后,让我们以卓别林与上海的另外两次“相遇”来结束本文。这里的第一次相遇是虚构的,发生在卓别林主演的《诱拐》(Shanghaied,1915)中。在当时的一些西方人眼中,上海的城市形象是诱人而神秘的,甚至有西方人把“shanghai”在英语中衍生成了一个贬义的动词——如李欧梵根据《韦斯特活字典》(Websters Living Dictionary)所阐释的:“to shanghai”指的是“用藥物(鸦片)使人陷入昏迷,然后把他运到人手不够的船上”或者是“通过欺骗或强力展开行动”(59)。流浪汉查理本来在帮助船长诱拐(shanghai)水手,结果自己反而被诱拐了(shanghaied)。影片接下来的部分都发生在一艘颠簸起伏的船上——画面所表现的颠簸感十足逼真,以至观众都几乎能间接感到晕船。“被上海”(being shanghaied)就意味着查理陷入了一个充满算计、危险以及阴谋的世界——与这一东方主义视角下的“上海”相对照,由中国导演虚构的“卓别林上海行”就有了另一层意味深长的内涵。有意思的是,1936年,卓别林真的来到了上海。访问中国的卓别林没有去乡下进行令人捧腹的冒险,自然也没有被诱拐——不同于他扮演的银幕人物的遭遇,作为大明星的他受到了上海“粉丝”们的热烈欢迎。①当影迷们忧虑卓别林对中国的印象时,我们意识到,在那个民族危机加深的焦虑时代里,由张石川和郑正秋所虚构的“滑稽大王游沪记”所引发的笑声,正是许多观众迫切需要的一颗解忧丸。

① 佚名:《世界注目的銀幕小丑卓别林到上海一瞥》,《影舞新闻》第2卷第9期。

作者简介:黄雪蕾,英国爱丁堡大学亚洲学系副教授

译者简介:许倩,中国传媒大学博士研究生

校译者简介:金海娜,中国传媒大学教授

Beyond Labourers Love:Rethinking Early Chinese Film Comedy

Huang Xuelei(Author);Xu Qian(Translator);Jin Haina(Proofreader)

Abstract:This article examines three lost short comedies produced alongside Labourers Love by the Mingxing Film Studio in 1922:The King of Comedy Visits Shanghai (Huaji dawang you hu ji),Havoc in a Bizarre Theatre (Danao guai xichang),and The Naughty Kid (Wantong).I propose to look beyond the extant Labourers Love and instead to delve into the broader intertextual,intermedial fabric of early film comedy for a reevaluation of this neglected genre.Drawing on advertising texts,stills,and film reviews,this study corrects misinformation and supplements new data,based on which I posit two notions for a reconceptualization of early Chinese comedy film.First,I propose the Chinese concept of renao (“hot noise”)as a particular sensorialsomatic mode of experience to account for the Chinese engagement with film comedy in the tumultuous 1920s.Second,I borrow the Chinese poetic device of allusion to interpret their widespread references to Hollywood films in structural,narrative,and visual terms.Through the prism of allusion,the appropriation and reproduction of Hollywood elements can be regarded as a means of adding authority to inchoate Chinese filmmaking,while at the same time complicating familiar topoi,symbols,and imageries in culturally sensitive ways.

Keywords:silent film;film comedy;Chinese cinema

①Z.Zhang,“Teahouse,Shadowplay,Bricolage:‘Laborers Love and the Question of Early Chinese Cinema,”in Cinema and Urban Culture in Shanghai,1922—1943,ed.Y.Zhang(Stanford:Stanford University Press,1999),pp.27-50.

②X.Dong,“The Laborer at Play:‘Laborers Love,The Operational Aesthetic,and the Comedy of Inventions,”Modern Chinese Literature and Culture 20,no.2(2008):1-39.X.Huang,Shanghai Filmmaking:Crossing Borders,Connecting to the Globe,1922—1938(Leiden:Brill,2014),pp.34-38.C.Rea,Chinese Film Classics,1922—1949(New York:Columbia University Press,2021),pp.21-37.Z.Zhang,“Teahouse,Shadowplay,Bricolage:‘Laborers Love and the Question of Early Chinese Cinema,”in Cinema and Urban Culture in Shanghai,1922—1943,ed.Y.Zhang(Stanford:Stanford University Press,1999),pp.27-50.

③T.Elsaesser,“General Introduction.Early Cinema:From Linear History to Mass Media Archaeology,”in Early Cinema:Space,Frame,Narrative,ed.T.Elsaesser(London:BFI Publishing,1990),p.1.

④X.Dong,“The Laborer at Play:‘Laborers Love,The Operational Aesthetic,and the Comedy of Inventions,”Modern Chinese Literature and Culture 20,no.2(2008):1-39.饶曙光:《中国电影喜剧史》,中国电影出版社2005年版,第2-3页。

⑤X.Dong,“The Laborer at Play:‘Laborers Love,The Operational Aesthetic,and the Comedy of Inventions,”Modern Chinese Literature and Culture 20,no.2(2008):1-39.

①《申报》1922年10月15日第9版。

②《申报》1923年1月28日第17版。

⑦比如,在《中国电影发展史》中,《大闹怪戏场》被误写成了《大闹怪剧场》,而且该书对这部影片的情节描述也是不准确的(参见程季华、李少白、邢祖文编《中国电影发展史》,中国电影出版社1963年版,第58页)。而这些错误又反复出现在以该书为参考资料的其他研究中。

⑧见图2以及佚名:《昨晚夏令配克之影片及艺术》,《申报》1923年1月27日第17版。

⑨M.Hansen,Babel and Babylon:Spectatorship in American Silent Film(Cambridge,Mass.:Harvard University Press,1991),p.99.基于R.Koszarski,An Evenings Entertainment:The Age of the Silent Feature Picture,1915—1928(Detroit:Charles Scribners Sons,1990),pp.9-61.

⑩T.Gunning,“A Cinema of Attraction(s):Early Film,Its Spectator and the AvantGarde,”in The Cinema of Attractions Reloaded,ed.W.Strauven(Amsterdam:Amsterdam University Press,2006/1986),p.386.

?参见M.Hansen,Cinema and Experience:Siegfried Kracauer,Walter Benjamin,and Theodor W.Adorno(Berkeley:University of California Press,2012),p.69.

?同上书,第69-70页。

?Z.Zhang,An Amorous History of the Silver Screen:Shanghai Cinema,1896—1937(Chicago:The University of Chicago Press,2005),p.64.

?J.Li,“The Hot Noise of OpenAir Cinema,”Grey Room 81(2020):7-8.

?C.Rea,Chinese Film Classics,1922—1949(New York:Columbia University Press,2021),pp.265-271.

?传统戏场剧目中带有“大闹”主题特色的经典剧目(片段)包括《西游记》中的“孙悟空大闹天宫”、《红楼梦》里“王熙凤大闹宁国府”等。更多有关这一传统的讨论,详见C.Rea,The Age of Irreverence:A New History of Laughter in China(Oakland,California:University of California Press,2016).

?X.Dong,“The Laborer at Play:‘Laborers Love,The Operational Aesthetic,and the Comedy of Inventions,”Modern Chinese Literature and Culture 20,no.2(2008):18.

?J.Goldstein,“From Teahouse to Playhouse:Theaters as Social Texts in EarlyTwentieth Century China,”The Journal of Asian Studies 62,no.3(2003):773.

?T.Gunning,“A Cinema of Attraction(s):Early Film,Its Spectator and the AvantGarde,”in The Cinema of Attractions Reloaded,ed.W.Strauven(Amsterdam:Amsterdam University Press,2006/1986),p.387.

?Z.Zhang,An Amorous History of the Silver Screen:Shanghai Cinema,1896—1937(Chicago:The University of Chicago Press,2005),p.13.

(21)程季华、李少白、邢祖文编《中国电影发展史》,中国电影出版社1963年版,第58页。X.Dong,“The Laborer at Play:‘Laborers Love,The Operational Aesthetic,and the Comedy of Inventions,”Modern Chinese Literature and Culture 20,no.2(2008):11-12.Z.Zhang,An Amorous History of the Silver Screen:Shanghai Cinema,1896—1937(Chicago:The University of Chicago Press,2005),p.13.

(22)佚名:《再志夏令配克之影片及艺术》,《申报》1923年1月28日第17版。爽秋:《记明星二次出品》,《申報》1923年2月5日第8版。

(23)一些早期的资料也表明《顽童》是由明星影片公司制作的。详见徐耻痕:《中国影戏大观》,上海合作出版社1927年版。

(24)X.Dong,“The Laborer at Play:‘Laborers Love,The Operational Aesthetic,and the Comedy of Inventions,”Modern Chinese Literature and Culture 20,no.2(2008):14-15.

(25)T.Elsaesser,Weimar Cinema and After:Germanys Historical Imaginary(New York:Routledge,2000),pp.37-38.

(26)J.J.Y.Liu,The Art of Chinese Poetry(Chicago:The University of Chicago Press,1962.)p.136.

(27)同上书,第135-136页。

(28)同上书,第145页。

(29)D.Crafton,“Gag,Spectacle and Narrative in Slapstick Comedy,”in Classical Hollywood Comedy,eds.K.B.Karnick and H.Jenkins(New York,London:Routledge,1995),p.107.

(30)同上书,第109页。

(31)《劳工之爱情》更像是被叙事而非穿插所推动;《顽童》则相反。

(32)爽秋:《记明星二次出品》,《申报》1923年2月5日第8版。

(33)佚名:《再志夏令配克之影片及艺术》,《申报》1923年1月28日第17版。

(34)D.Crafton,“Gag,Spectacle and Narrative in Slapstick Comedy,”in Classical Hollywood Comedy,eds.K.B.Karnick and H.Jenkins(New York,London:Routledge,1995),p.108.

(35)比如:殷秀岑和韩兰根主演的《没有完成的喜剧》(吕班导演,1957)、殷秀岑的《不拘小节的人》(吕班导演,1957)等。更多有关殷秀岑和韩兰根的内容,请参考Y.Bao,“The Problematics of Comedy:The New China Cinema and the Case of Lü Ban,”Modern Chinese Literature and Cultur 20,no.2(2008):185-228.

(36)S.Gamble,Sidney D.Gambles China 1917—1932,Photographs of the Land and Its People(Washington D.C.:Alvin Rosenbaum Projects,1988),p.19.

③Z.Zhang,An Amorous History of the Silver Screen:Shanghai Cinema,1896—1937(Chicago:The University of Chicago Press,2005),p.14.

①S.Gamble,Sidney D.Gambles China 1917—1932,Photographs of the Land and Its People(Washington D.C.:Alvin Rosenbaum Projects,1988),p.125.

(37)T.Gunning,“Crazy Machines in the Garden of Forking Paths:Mischief Gags and the Origins of American Film Comedy,”in Classical Hollywood Comedy,eds.K.B.Karnick and H.Jenkins(New York,London:Routledge,1995),p.93.

(38)E.J.Dukes,Everyday Life in China;or,Scenes Along River and Road in FuhKien(London:Religious Tract Society,1885),p.27.

(39)J.N.Dupée,British Travel Writers in China:Writing Home to a British Public,1890—1914(Lewiston:Edwin Mellen Press,2004),p.262.

(40)K.B.Karnick and H.Jenkins,“Introduction:Funny Stories,”in Classical Hollywood Comedy,eds.K.B.Karnick and H.Jenkins(New York,London:Routledge,1995),p.76.

(41)M.A.Farquhar,“Sanmao:Classic Cartoons and Chinese Popular Culture,”in Asian Popular Culture,ed.J.A.Lent(Boulder:Westview Press,1995),pp.139-158.

(42)参见M.Hansen,Cinema and Experience:Siegfried Kracauer,Walter Benjamin,and Theodor W.Adorno(Berkeley:University of California Press,2012),p.97.

(43)K.B.Karnick and H.Jenkins,“Introduction:Funny Stories,”in Classical Hollywood Comedy,eds.K.B.Karnick and H.Jenkins(New York,London:Routledge,1995),p.76.

(44)T.Gunning,“Crazy Machines in the Garden of Forking Paths:Mischief Gags and the Origins of American Film Comedy,”in Classical Hollywood Comedy,eds.K.B.Karnick and H.Jenkins(New York,London:Routledge,1995),pp.99,103.

(45)同上。

(46)董新宇把這个装置表述为“有线篮子”(wired basket)。但是根据广告文本,这应该是个墨斗,系中国传统木匠工具,“墨线”是其组成部分。

(47)X.Dong,“The Laborer at Play:‘Laborers Love,The Operational Aesthetic,and the Comedy of Inventions,”Modern Chinese Literature and Culture 20,no.2(2008):13-20.

(48)《永不示弱》讲述了一个陷入爱情的年轻人为了追求一位在诊所工作的女孩,把街上的人都变成病人,让他们去诊所看病的故事。详见X.Dong,“The Laborer at Play:‘Laborers Love,The Operational Aesthetic,and the Comedy of Inventions,”Modern Chinese Literature and Culture 20,no.2(2008):28.

(49)明星公司在那个时候能调动的资源相当有限。详见X.Huang,Shanghai Filmmaking:Crossing Borders,Connecting to the Globe,1922—1938(Leiden:Brill,2014),pp.34-35.

(50)I.T.Headland,Home Life in China(New York:Macmillan Co.,1914),p.179.

③来源:《礼拜六》1922年第181期。

(51)转引自:A.J.Brown,New Forces in Old China:An Unwelcome but Inevitable Awakening(New York:F.H.Revell Co.,1904),p.88.

(52)K.B.Karnick and H.Jenkins,“Introduction:Funny Stories,”in Classical Hollywood Comedy,eds.K.B.Karnick and H.Jenkins(New York,London:Routledge,1995),p.76.

②来源:《礼拜六》1922年第183期。

③来源:《半月》1922年第2卷第4期。

(53)比如《空谷兰》(明星公司,1926/1935)、《姊妹花》(明星公司,1934)、《恋爱与义务》(联华影片公司,1931)等都是具有这类特征的影片。对“替身”情节设定的探讨,详见X.Huang,Shanghai Filmmaking:Crossing Borders,Connecting to the Globe,1922—1938(Leiden:Brill,2014.),pp.172-175.

(54)M.Hansen,Cinema and Experience:Siegfried Kracauer,Walter Benjamin,and Theodor W.Adorno(Berkeley:University of California Press,2012),p.64.

(55)X.Dong,“The Laborer at Play:‘Laborers Love,The Operational Aesthetic,and the Comedy of Inventions,”Modern Chinese Literature and Culture 20,no.2(2008):33-34.T.Gunning,“A Cinema of Attraction(s):Early Film,Its Spectator and the AvantGarde,”inThe Cinema of Attractions Reloaded,ed.W.Strauven(Amsterdam:Amsterdam University Press,2006/1986),p.387.

(56)C.Rea,Chinese Film Classic,1922—1949(New York:Columbia University Press,2021),p.10.

(57)M.Hansen,Cinema and Experience:Siegfried Kracauer,Walter Benjamin,and Theodor W.Adorno(Berkeley:University of California Press,2012),p.65.

(58)Z.Zhang,An Amorous History of the Silver Screen:Shanghai Cinema,1896—1937(Chicago:The University of Chicago Press,2005),pp.13-14.

(59)L.O.Lee,Shanghai Modern:The Flowering of a New Urban Culture in China,1930—1945(Cambridge,Mass.:Harvard University Press,1999),p.4.