媒介寓言:幻觉分析的方法论反思

[摘 要]幻觉是人类的本能,而求真是要揭示世界的永恒秩序和本质规律。古典时期,制造幻觉的媒介背后总有现实对应,求真具有客观依据;但现代媒介强大的虚拟能力切断了幻觉与现实的血脉关联,让幻觉在产生、传播、阐释环节反客为主,反过来控制人类,构成新型幻觉机制和意义关系。通过着重考察数字复制语境中的幻觉表征,结合波德里亚的理论总结,可以深入反思艺术幻觉分析在现代媒介语境中的方法论价值与局限,以试图把握现代媒介寓言背后的本真逻辑。

关键词媒介寓言 新型幻觉机制 幻觉分析 本真逻辑

幻觉(illusion)并非新鲜的话题。从柏拉图“洞穴的隐喻”①,到西方现代哲学中的表征(presentation)问题②,人们已对其作出纷纭的阐述。他们虽表述角度各异,但都假设了世界的“真”的存在——“幻觉”是与之对立的存在:研究幻觉,目的总是指向幻觉背后的“真”。但是,在现代社会与后现代社会的“断裂”处,波德里亚(又译鲍德里亚、博德里亚尔等)观察到,后现代社会的景观已无处不在,而且超清晰——物由此变成了超透明的视觉“拟像”,在任何情境下都能一览无余,因而便失去了意义的深度。他认为,幻觉不再外在于物;相反,物除了幻觉形式找不到其他存在方式。物的幻觉取代了物本身。我们需要思考:第一,是什么使他选择幻觉分析方法来理解世界?第二,他分析的幻觉与世界的本真存在什么关系?在此基础上,可进而反思幻觉分析方法对当代社会视觉文化研究的基本意义和局限性。

一、“Déjà vu”的幻觉隐喻

2006年底,在美国首映的好莱坞影片《时空线索》(Deja Vu)③开头描述道:美国独立日,正在新奥尔良启航的大型渡轮发生了灾难性的大爆炸,数百人罹难。尔后,美国酒精、烟草与枪械管理局(ATF)特工道格·卡林迅速介入爆炸现场展开调查。卡林发觉自己对已经成为过去时的现场的景象、人物以及跟踪调查对象都有似曾相识的感觉。在卡林开始接触美国政府的秘密“时空实验室”后,他能监视过去4天内任何地方发生的事件。最终,卡林借助“时空之窗”回到4天前,改变了已经发生的历史进程,挽救了原先的死难者。对好莱坞惯用的这种电影手法,本文并无特殊兴趣,引起笔者注意的是如下三个问题:

(1)“Déjà vu”在当代社会中发生作用的机制。“Deja Vu”来自法文“Déjà vu”,通常中译为“一种似曾相识的感觉”。这是个古老的概念。不论是现代都市居民还是新西兰岛上的原住民毛利人(Maoris),在来到新的地方或遇见陌生人时,都可能会感觉某个场景或某个人似曾见过。人类这种奇异的感觉,尽管如今尚未有公认的科学解释,但显然存在,并同时在消费社会和原始部落中发生着作用。这种作用便是:让人类将过去、现在和未来一起幻感为时空的整体,正如原始巫术中相信前生和来世必然存在那样。

(2)在将世界图像化的过程中实现对世界万物的整体性把握。在受人类科技变革影响的图像史中,人们发现了微观的粒子图像、宏观的宇宙图像。德国哲学家海德格尔将这些变化命名为“世界图像”,并进一步指出:“世界图像并非意指一幅关于世界的图像,而是指世界被把握为图像了。”④《时空线索》的轴心设计是美国政府的秘密“时空实验室”:它能够调用全世界所有影像资源。利用这些影像资源,通过实验室的高科技手段,完全可将已经消失的世界立体还原。普通观众理解该片的心理基础在于现代都市人早已习惯密集的高科技监视器,人们通过无所不在的监视器,将世界把握成图像的整体。如果说B.安德森(Benedict Anderson)试图用“想象”(imagining)来建构19世纪印刷资本主义“共同体”的话,那么,该“想象”依据的是小说、报纸等在印刷术支撑下的文字阅读媒介。⑤而在后现代语境或消费社会中,“想象”在社会学意义上发生作用的依据不再是文字阅读,而是日益转向电视、电影等以电子传媒技术为支撑的“图像”观看媒介。这与米歇尔所说的从“语言学转向”到“图像转向”⑥相契合。当然,这种“图像”与海德格尔的“世界图像”有着根本区别:前者将世界把握为整体,作为沉思的对象;后者是对碎片化的、断裂的后现代景观进行动态理解,我们可称之为“视觉文化”的策略。

(3)物与图像的反转关系。《时空线索》中的卡林正是逆时空介入到图像世界,进而改变了已成为现实的物质世界的历史。通常,人们都会认为图像是物的表征,图像的背后必定指向物的本质性存在。而在拟像逻辑中,传统表征关系被彻底颠覆——图像取代了物的本质存在。好莱坞的幻觉隐喻,揭示出当今人类心理结构的社会成因,那就是消费社会里处处充斥着的图像,以及由此构造出来的“景观社会”。图像不仅如前所述将人类彻底包围,而且还具有自我繁殖和转移的能力。实际上,此即波德里亚所谓“自身最纯粹的拟像”,因为“世界不再是辩证的,它肯定要走向极端,而非平衡;它肯定走向激进的对立,而非调和或综合”,⑦“拟像”在非辩证的逻辑中取消了“物”的原有深度。⑧虚拟世界的出现和实在世界的隐退相伴而来。“拟像”成了“物”,且这种“物”不是古物,也不是死物,而是“具有一切诱惑主体的本事”的命定的活物。在此过程中,原始实在(reality)遭到人为技术的遮盖,在现代技术所形成的“超真实”(hyperreality)世界(即虚拟世界)中,“实在”不露痕迹地消失于人们的视觉和感官以外。当然,这桩“完美的罪行”建立于“世界是一个根本性的幻觉”⑨的逻辑假定之上。

二、对把握世界的幻觉能力的追问

人类由于拥有“似曾相识”(Déjà vu)的幻觉能力,⑩在心理结构上倾向于从整体层面(包括时间与空间)把握世界万物。这种幻觉能力类似于英国人类学家泰勒(Edward Tylor)所描述的“魔法”或“万物有灵观”,这些原始精神在现代社会中仍然存在:“这种新旧混合物在最新的文化或民族中或多或少地保留着。”?原始人类通过精神性宗教实现对万物的整体把握;现代社会通过文字把握世界;消费社会通过“拟像”把握世界。?因此,可以粗略地归纳出人类利用幻觉能力把握万物的三个阶段:精神性把握(宗教);生产性把握(文字);消费性把握(拟像)。在最终阶段,超真实的技术表象让自己隐藏起来,以继续存在下去——如同尼采说的“面纱”,需要把激进的幻觉隐藏起来,而决不能去发现答案。无论人们要模仿技术对现实的谋杀这桩“完美罪行”,还是要反讽对象消失在技术背后的世界,总之“根本不允许我们对这二者进行选择”。?我们发现一个有趣的现象:在第三阶段,借助电子媒介,世界万物往往被人们把握成“拟像”,世界万物以数字形式输入媒介,物之实体的物理重量显然已经丢失,正如实在与“拟像”断绝关系那样;但“拟像”无论如何都是以物质方式存在的,因此它必定具有“物”的性质。消费社会中影响人们心理的“重量”并非实在的物质重量,真正的“重量”来自相信的逻辑。?“拟像”世界尽管轻若砂粒,但却在相信的逻辑上吸收主体的能量,有如佛典里的偈语“一沙一世界”,形成强大的“黑洞”效應。基于上述分析,可以对两个话题展开追问:第一,从巫术到仿真,以幻觉分析方式来把握世界的内在机制及有效性;第二,在碎片化的后现代社会中,幻觉分析方法能否重构“诗性的形而上学”(基于视觉表征的形而上学)。

三、从巫术到仿真:幻觉分析方法的有效性

被西方几乎所有理论流派批判的命定的复制——仿真,当然是一种对后现代世界的复制。可是,雷德侯(Lothar Ledderose)在《万物》中指出:“声称以造化为师的中国人,向来不以通过复制进行生产为耻。他们并不像西方人那样,以绝对的眼光看待原物与复制品之间的差异。”?他援引贝尔廷(Belting)于1994年发表的观点,来反对本雅明的“技术复制会导致艺术品灵韵(Aura)丧失”?的观点。?雷德侯从中国浩瀚的理论著述以及视觉艺术作品中,看到了中国与西方的艺术观念的区别:西方人好奇的传统根深蒂固,热衷于指明突变与变化发生的所在,在艺术上要求时刻不忘革新而非复制;中国艺术家从未失去创造性眼光,但同时他们更相信在自然界中,万物蕴含着玄机,变化自然涌出。?无疑,后者是一种更高级的观念的仿真。?实际上,波德里亚的后期理论实践正是想要跳出雷德侯所指称的“西方人好奇的传统”之脉络。在比较角度上看,其思想与庄子哲学中“观念的仿真”?的诗性元素有内在关联。

由此,我们分析波德里亚的思维便有两条线索:其一是知觉形式的研究线索;其二是人类学形而上学,亦即从巫术到仿真的想象性的形而上学线索。毫无疑问,这两条线索在波德里亚那里是融合的,这种融合构成总体性的分析线索。

(一)通过知觉形式分析视觉世界

在第一条线索中,波德里亚侧重于对知觉形式的考察,明显沿袭西方在此范畴的研究思路:其一,从生产之镜的角度,反思资本主义意识形态及镜像理论,提出消费逻辑。(21)其二,在消费逻辑中,指出人的镜像已经复活,最后,主体以死亡来结束在消费逻辑中被自己的镜像追杀的惨景。(22)其三,对镜像的叙述进入带有荒诞色彩的想象性形而上学逻辑,镜像不再与主体相关(此时“镜像”已变成“拟像”),它们独立自在地运行,像撒在主体头顶的弥天大网,无人能逃离。(23)

对知觉的研究,可从拉康上溯到梅洛-庞蒂。在拉康看来,梅洛-庞蒂从《知觉现象学》就走上了研究知觉形式的道路,研究表征和那被掩盖起来的东西之间的连接“路线”是如何的。这条道路延续到梅洛-庞蒂的遗著《可见的与不可见的》(Le Visible et Linvisible)中,拉康认为这“绝不仅仅是属于纯粹的机遇领域的偶然”,而是缘于从柏拉图以来被广泛追寻的审美世界:“我们就是那在世界的镜像中被观看的存在。”(24)在波德里亚后期的理论中,知觉形式已经从梅洛-庞蒂、拉康的与主体相联系的镜像阶段彻底淡出,陷入到不可返还的非辩证空间:客体开始宣称“我将成为你的镜子”。(25)知觉,以及知觉形式被置于荒谬的空间,看与被看的关系显得扑朔迷离。但可以肯定的是,离开视知觉等知觉形式,任何视觉结构的可能性都不会存在。

综上,因为人类在思维方式上预设了从主体的角度来把握外在世界的整体,所以从原始社会到后现代的消费社会,这种把握始终离不开幻觉能力。尤其是对后一种社会来说,“拟像”世界更需要幻觉能力的建构。这也说明波德里亚所使用的分析方法是与知觉形式密切联系在一起的。

(二)思维的自由:在想象性中重构形而上学

无疑,形而上学的基础不是想象性的,它需要严谨有序的基础;想象性属于“诗性”的范畴。波德里亚将想象性引进形而上学思路,标志着对传统形而上学的反动。在第二条线索中,波德里亚糅合了社会学、人类学、符号学、荒诞玄学以及庄子的思想。(26)最终,在这个碎片化的消费时代,波德里亚将关乎人类学的、对物的质朴而美丽的梦幻交付给了自由想象的玄学境界。

从话语建构思想的角度,巫术的性质也充分地体现了出来。尽管波德里亚并不承认“后现代主义大祭司”这个封号,但就其理论功效来看,他的“命定拟像”世界也是被叙述而成的。在那里,他在语词的逻辑中建立起了“拟像的逻辑”,之后再由“拟像的逻辑”驱除了语词的表征逻辑。这是一个不可逃离的文化陷阱。波德里亚显然不甘就范,他逃离的策略是将“诗性”元素引入理论思考中。因此不难理解他为何将理解物的基础归为“空无”。在访谈中,波德里亚多次表示自己从心底反对所有“大写的文化”,反对艺术的意识形态。(27)也就是说,波德里亚具有一种先天的“反文化”偏见,但他看到,在今天艺术也变成了文化,这迫使他反对所有的艺术形式。因而,他需要的是话语的自由,是一种脱离传统理论界定范式的叙述的自由。所以,人们往往不知如何定义他的后期理论,原因也正在于大家一时间在已有的学术资源中找不到合适的范畴用以指称其理论范畴和基本概念。

波德里亚追求的不是反叛体制——而是思维的自由。他甚至不认为自己是知识分子,因为他反感所谓的“知识分子”的伪善的态度,在他看来,这种伪善遮蔽掉了事物的本来面目。他对沃霍尔这样的人感兴趣,恰恰是因为沃霍尔这类人“不是艺术史架构内的艺术家,而是外在于这种架构的人,他们生活在别处,不再从事审美活动,因而更有趣,比那些生活在黑格尔体系架构内提出预言的人来说,他们更具有魅力”(28)。从这一点出发,他自由地追溯到西方艺术终结的临界点上(即西方现代艺术被超越的点)——他试图把所有事物都放在终结状态中进行考察,且由于缺乏西方文化传统的束缚而看到了前所未见之命定情景。

在最为积极的意义上,我们发现波德里亚式的幻觉分析方法充满诗性的思维开放感,是一张进入自由国度的门票;但同时也会发觉,波德里亚在幻觉分析中依然无法与西方文化彻底决裂——比如每每叙述到庄子、禅宗思想时,他马上就退回到西方的理性话语框架,一刻都不停留。那么,这样的话語姿态最终仍然只是“反文化”的“命定拟像”。在此意义上讲,波德里亚的“命定拟像”的逻辑,虽然实现了最大限度的思维自由,但最终依然归囿于西方文化传统与学术框架之内。

四、分析的幻觉和幻觉的出口

(一)分析的幻觉

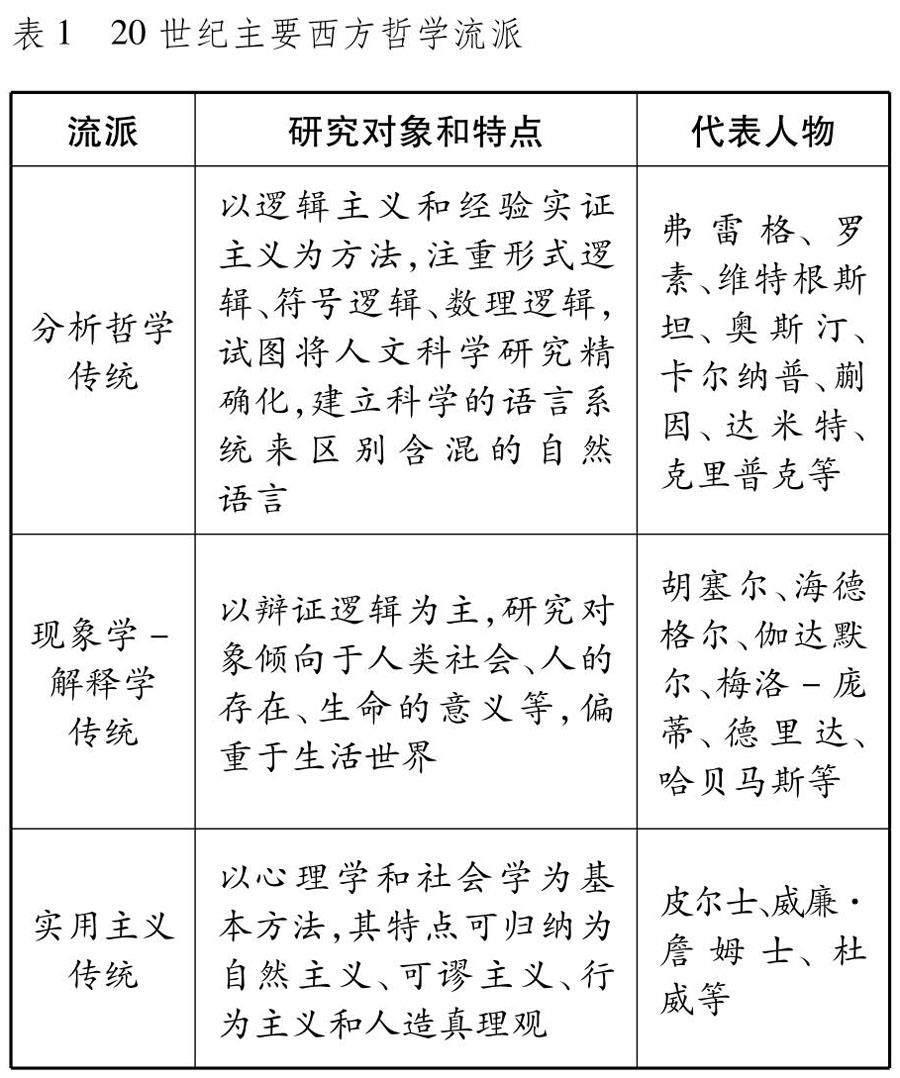

自20世纪下半叶以来,具体地讲,即罗素(B.Russell)和摩尔(G.E.Moore)等人创立分析哲学后,西方哲学史上清楚地出现了大陆哲学同分析哲学的分裂。这是有趣而又荒谬的划分——有趣是因为将单调划一的哲学整体进行了截然相反的区分;荒谬在于使用“分析”这个方法论或探究方式来对应“大陆”这个地域名词。(29)因此我们不妨使用“分析哲学”和“现象学-解释学哲学”来称呼上述划分,并对20世纪西方哲学流派进行简要考察:

第一,在形而上学上,分析哲学自创立之日起就旗帜鲜明地反对形而上学,(30)现象学-解释学哲学传统对形而上学也有深刻思考。第二,在研究对象上,分析哲学倾向于自然科学和科学方法,现象学-解释学哲学家们在20世纪中叶之后更倾向于关心生命(生命主义)、存在(存在主义)以及社会的合理性(法兰克福学派的西方马克思主义)等,倾向于研究人的主观方面。(31)第三,在研究方法上,分析哲学多采用形式逻辑、符号逻辑、数理逻辑等“工具”进行研究,现象学-解释学哲学则注重于辩证逻辑的运用。

从总体上看,对人文科学与社会科学在方法论上绝然分裂的争执,今天有必要从新的视角和更高的理论层面来考虑。从分析哲学的实践及其没落来看,它的确也逃不开形而上学的归宿。如果最初分析哲学将形而上学视为没有逻辑基础的幻觉的话,那么,其自身的哲学实践也可以被称为“分析的幻觉”。很明显,上述“分析的幻觉”是波德里亚竭力避免的,他寻求的是另外的出口。

(二)幻觉的出口

承上所述,我们看到波德里亚采取了两个幻觉的维度:其一是分析对象偏向幻觉;其二是将“诗性”的思路与想象性的玄学思考相结合,制造出理论的幻境。

首先来看波德里亚给幻觉对象的分类及其分析思路。很明显,世界被看成总体性的幻觉,这似乎也确证了好萊坞电影《黑客帝国》(Matrix)对其理论的仿真:Matrix在此的意义应为“母体”或“子宫”(32),指的就是人类生活在一个不自知的总体性幻觉中——“拟像”的世界中。“拟像”包括了传媒、工业、科技等方面。这种分类是基于[S.1]的科技的本质结构部分进行的。但在整体上,[S.3]才是“拟像”幻觉表达的真实所指。(参见表2)

“拟像”构造了世界幻觉的基石,指出世界的本来面目是空无而非实在。(33)波德里亚引用罗素的语言来比喻:“世界可能在几分钟之前被创造,但却拥有记得虚幻往事的人类。”(34)“拟像”的概念自然与“仿真”联系在一起,这两者都与“不在场的无罪证明”观点有逻辑联系。因此,当代的模拟也试图证明视觉性的不在场,即上帝权力的缺席。他举例说,亚当是没有脐带的,因为他不是妇女所生,但必须出现在绘画上;在一定的时间里,人们必须是妇女所生,因此拥有脐带;但随着诸如“试管婴儿”的出现,人类将集体返回“无脐”状态。(35)他甚至还分析道人类的历史都有可能是上帝赠与的,比如,上帝假造出了人类起源和进化的所有地质和化石痕迹。我们必须清楚地看到,波德里亚在此暗喻了科技的力量——在“拟像”的掩护下,视觉性的科技结构完美消失,完成了“不在场无罪证明”。

其次,在理论叙述的层面,波德里亚从玄学的高度出发,构建了对物的诗性思辨。在思维自由的向度上,可以认为这源自作为“巫师”的第一个哲学家苏格拉底。首先,思想家的叙述(语言)具有麻醉和蛊惑的功能,苏格拉底的“魔法”也正在于此,他在人类最初的哲学思辨活动中充当了萨满、巫师的角色,让逻辑关系与蛊惑术纠缠不清。(36)这意味着,波德里亚以及所有理论家的话语构建都是魅惑所在。其次,苏格拉底对真理的反思是严格的,具有完全非经验的纯粹逻辑特征:“除了真理没有什么是可坚持的。这是第一条准则,一切其他准则都必须遵循它。”(37)那么,波德里亚是怎样讨论“真理”与“幻觉”的关系的呢?

第一,波德里亚后期思想形成了“世界是一个根本性的幻觉”的理论预设。他提醒道:“我们在谈论终结(尤其是历史终结)的时候,存在这样一个问题,那就是,我们必须讨论终结之外还有什么东西以及终结的不可能性问题。”(38)即:如果我们对线性前进的时间概念产生怀疑,那么,我们也会对“终结论”(endism)以及“终结”总是不断推迟出现这个现象产生怀疑。因此,波德里亚相信终结也是人为的终结,把它说成“终结的幻觉”(the illusion of the end)更合理;终结具有不同形式,取决于人们用什么修辞手段描述。尼采这样说道:“那么,什么是真理?真理就是一些可以移动的比喻,……使用时间长了以后,对于一个民族来说就成了固定的、规范性的、约束性的东西。真理就是那种我们忘记了它是幻觉的幻觉。”(39)波德里亚承认尼采的“关键幻觉”(vital illusion)(40)的理论价值,认同“自我意识幻觉”(selfconscious illusion)是一个可以替换真理的重要概念。他比尼采更进一步,把幻觉确立为内在于后现代晚期(late postmodern)世界的现象和事件中的一种形式,这种形式源于大众传播和数字理性技术合成的现实。可以说,在对世界的总体性把握的思路上,波德里亚后期彻底转向了幻觉分析的思维立场,即分析世界-物的总体性“拟像”幻觉而非物自身。

第二,在隐喻层面上,科技话语被叙述成制造了幻觉而又完美消失的“上帝”。首先,社会的科技现实,使波德里亚的幻觉分析拥有合法的对象。其次,在阅读波德里亚的文本(尤其是20世纪80年代末后的)时,不难发现:一方面,他的理论分析大多倚重于科技之物,说明他意识到在当代社会中,人们的日常生活已与科技之物密不可分;另一方面,科技是以“话语”形式进入到他的理论叙述中的。(41)从上述两方面看,科技力量影响到了波德里亚的思想,这让他的理论面貌呈现出了与当代技术美学的同构性。

综上所述,波德里亚脱离了所谓科学的、逻辑实证的“分析的幻觉”思路,尽量往“真理”的人类学概念上回归,采用了自由而不受任何范式拘束的玄思,这让世界的幻觉成为最基本的思考对象,也让幻觉分析成为一种突破现代理论写作的引爆点。但同时,这似乎又在玄学层面构建起了具有自嘲意味的新的理论范式。

结论:幻觉分析与视觉的诗性

20世纪西方哲学里,一项重要的变革来自胡塞尔创立的“现象学”。现象学首先主张的是一种方法论,而不是建立某种传统意义上的形而上学。也可以这样理解:胡塞尔通过取消康德的现象-物自体的对立范畴并统称之为“现象”,使之成为一体。他将“怀疑一切”(笛卡儿)改为“悬搁”,主张“回到事物本身”,直接面对事物。这样,胡塞尔就将康德—黑格尔的辩证逻辑作了改变:从辩证分析变成了现象学分析、语义分析、语句分析、符号分析、结构分析等——发展到后来,又将“分析”改成了“解释”。

由此看来,第一,波德里亚对幻觉的人类学分析,很大程度上也间接受到现象学的影响,把物的幻觉还原成“赤裸裸”的现象。这来自巴特对现象学的间接使用。(42)因此,波德里亚不仅从巴特那里接过了对物的“虚”的符号化方式,还将自己的思路引入物的现象学本原——但物的本原并不纯粹,反而充满了诱惑。

第二,在对欧洲科学危机的批判方面,波德里亚在基本精神上与胡塞尔保持了一致。胡塞尔所处的正是欧洲危机四伏的时代(战争以及政治、经济危机),他看到了不同领域的危机背后总的危机:人性的危机。他指出,欧洲危机问题根源于实证主义、怀疑论、非理性主义等错误的哲学思潮排挤了欧洲传统的理性主义的精髓。他从“人的生活”着手解释“主体性之谜”,认为这实质上并不是科学自身的危机,而是建立真正的科学的哲学的危机。(43)本文所说的对危机所持的基本精神,指的就是波德里亚与胡塞尔共同关注的“人性”问题。但由于二者采取相異的思路,波德里亚最后将“人性”与“物性”在超真实化、超美学化的过程中彻底看成了互为仿真的“拟像”。他看到的是完整的虚幻图景。在此期间,“欧洲传统的理性主义的精髓”似乎不再能发挥作用,命定的逻辑遮蔽了“人性”的光辉。

总体来说,波德里亚按照玄学思路改造了现象学方法,对世界的物的总体性幻觉进行了思辨,其推演的结论是:在根本性的世界幻觉结构中,人类学意义上的物被“命定拟像”遮蔽,而虚拟的形象自动繁殖出循环不断的价值流通形式,所有的范畴在此过程中都被价值化、超美学化了。①可以看到,这种幻觉分析方法既揭示了高科技媒介社会中大众消费的实质,也重新阐释了“拟像”层面艺术的命运和价值机制。但从反向观察,又不得不看到波德里亚似乎具有某种“隐士”立场:他让自己的思路脱离社会事实,隐藏到虚拟的幻觉世界中,在虚拟的逻辑中重构和批判。他的理论思考掩藏着类似中国古代庄子哲学里隐逸精神的包容和开放,但若作为研究方法,还需要我们仔细甄别其对虚拟现实展开理论批判的先在局限。

本文系中国文学艺术基金会中国文学艺术发展专项基金资助项目、中国文联理论研究部级课题重点项目“社会艺术审美取向的内在逻辑研究”(编号:ZGWLBJKT202306)的阶段性成果。

① [法]波德里亚:《超政治,超性,超美学》,蒋文博译,《世界美术》2013年第1期。

作者简介:蒋文博,高等教育出版社阅读与继续教育事业部主任、《数字教育前沿(英文)》编辑部主任、编审,博士生导师

Media Allegory:Methodological Reflections on the Analysis of Illusion

Jiang Wenbo

Abstract:Illusion is the instinct of human beings,while truth seeking is to reveal the eternal order and essential law of the world. In the classical period,there was always a realistic correspondence behind the media that produced the illusion,and there was an objective basis for seeking truth. However,the powerful virtual ability of modern media cuts off the blood relationship between illusion and reality,making illusion the main part in the production,transmission and interpretation,and control human beings in turn,forming a new illusion mechanism and meaning relationship. Emphasis can be placed on examining the illusion representation in the context of digital replication,combined with Baudrillards theoretical summary,to deeply reflect on the methodological value and limitations of artistic illusion analysis in the context of modern media,in order to attempt to grasp the true logic behind the allegory of modern media.

Keywords:media allegory;novel hallucination mechanism;illusion analysis;true logic

①[古希腊]柏拉图:《理想国》,郭斌和等译,商务印书馆1986年版,第276页。

②关于“表征”与文化的关系参见[英]斯图尔特·霍尔:《表征——文化表象与意指实践》,徐亮、陆兴华译,商务印书馆2003年版。

③又译为《超时空效应》,迪士尼电影公司出品,2006年11月22日在美国上映;2007年3月20日在中国上映,由华夏电影发行有限责任公司、中国电影集团发行公司负责全国发行。

④[德]马丁·海德格尔:《林中路》,孙周兴译,上海译文出版社2004年版,第91页。

⑤[美]本尼迪克特·安德森:《想象的共同体——民族主义的起源与散布》,吴叡人译,上海人民出版社2005年版,第38-46页。

⑥[美]W.J.T.米歇尔:《图像转向》,范静晔译,《文化研究》第3辑,天津社会科学院出版社2002年版,第13-38页。或参阅[美]W.J.T.米歇尔:《图像理论》,陈永国、胡文征译,北京大学出版社2006年版。

⑦Jean Baudrillard,Fatal Strategy(London:Pluto Press,1990),p.7.

⑧更进一步说,电子媒体等新技术的发展,使我们与周围世界之间的问题不再是观念和实在世界的关系,而是涉及实在的隐退和消失。

⑨[法]让·博德里亚尔:《完美的罪行》,王为民译,商务印书馆2000年版,第19页。

⑩据美国2007年前后的科学调查数据显示,大约有75%的人都遭遇过“Déjà vu”经验。

?[英]爱德华·泰勒:《原始文化》,连树声译,广西师范大学出版社2005年版,第341-342页。

?波德里亚认为,拟像构造的是“比真实还要真实”的仿真世界。

?Jean Baudrillard,“The End of the Millennium or The Countdown,”Theory,Culture & Society 15,No.1 (1998):8.

?Jean Baudrillard,The Consumer Society:Myths and Structures(London:Sage Publications,1998),p.188.

?[德]雷德侯:《万物:中国艺术中的模件化和规模化生产》,张总等译,生活·读书·新知三联书店2005年版,第11页。

?[德]瓦尔特·本雅明:《技术复制时代的艺术作品》,胡不适译,浙江文艺出版社2005年版,第10页。

?[德]雷德侯:《万物:中国艺术中的模件化和规模化生产》,张总等译,生活·读书·新知三联书店2005年版,第11页。

?同上。

?Jean Baudrillard,“Aesthetic Illusion and Disillusion,”in The Conspiracy of Art:Manifestos,Interviews,Essays,trans.Ames Hodges(New York:Semiotext(e)/MIT Press,2005),p.125.

?本文借用“仿真”一词,进而在波德里亚的语境里将中国庄子哲学思想(因为庄子哲学对波德里亚的影响尤为明显,他的文本中常常会援引庄子的寓言)命名为“观念的仿真”。

(21)Jean Baudrillard,The Mirror of Production(St Louis:Telos Press,1975).

(22)Jean Baudrillard,The Consumer Society:Myths and Structures(London:Sage Publications,1998),p.187-190.

(23)[日]福原泰平:《拉康:镜像阶段》,王小峰、李濯凡译,河北教育出版社2002年版,第295页。或参见[法]雅克·拉康:《镜像阶段:精神分析经验中揭示的“我”的功能构型》,载雅克·拉康、让·鲍德里亚等著,吴琼编《视觉文化的奇观——视觉文化总论》,中国人民大学出版社2005年版,第1-9页。

(24)[法]雅克·拉康:《论凝视作为小对形》,载雅克·拉康、让·鲍德里亚等著,吴琼编《视觉文化的奇观——视觉文化总论》,中国人民大学出版社2005年版,第14-19页。

(25)[法]让·鲍德里亚:《消失的技法(节选)》,金筝译,载罗岗、顾铮主编《视觉文化读本》,广西师范大学出版社2003年版,第80页。

(26)[法]尚·布希亚(即“波德里亚”,下同):《传播的超脱》,载贺尔·福斯特编《反美学:后现代论集》,吕健忠译,台北立绪文化事业有限公司1998年版,第194页。

(27)参见同上书,第116页。

(28)[法]尚·布希亚:《传播的超脱》,载贺尔·福斯特编《反美学:后现代论集》,吕健忠译,台北立绪文化事业有限公司1998年版,第117页。

(29)[美]苏珊·哈克:《总序一》,载[美]蒯因:《语词和对象》,陈启伟等译,中国人民大学出版社2005年版,第2页。

(30)[美]苏珊·哈克:《总序一》,载[美]蒯因:《语词和对象》,陳启伟等译,中国人民大学出版社2005年版,第2页。

(31)[美]赫伯特·马尔库塞:《单向度的人》,张峰、吕世平译,重庆出版社1988年版,第16页。

(32)令人费解的是,国内媒体和电影推广平台几乎始终将Matrix译为“矩阵”,语义显然不符。

(33)Jean Baudrillard,Simulacrum and Simulation(The University of Michigan Press,1994),p.1.

(34)来自罗素《心的分析》。参见[法]让·博德里亚尔:《完美的罪行》,王为民译,商务印书馆2000年版,第23页。

(35)[法]让·博德里亚尔:《完美的罪行》,王为民译,商务印书馆2000年版,第25页。

(36)[法]居古拉·格里马尔迪:《巫师苏格拉底》,邓刚译,华东师范大学出版社2007年版,第5-7页。

(37)同上书,第10-17页。

(38)Jean Baudrillard,The Illusion of the End(Cambridge:Polity Press,1994),p.110.

(39)Friedrich Nitzsche,“On Truth and Lies in a Nonmoral Sense,”in Philosophy and Truth,trans.and ed.Daniel Breazeale(Sussex:Harvester Press,1979),p.84.

(40)参见Matei Calinescu,Five Faces of Modernity,AvantGarde,Decadence,Kitsch,Postmodernism(Durham:Duke University Press,1987),p.186.

(41)正如有人对批评者的批评那样:“动辄以高中物理学的制式语言来制裁其他领域的创造性想象,这是十分反动的使命。”朱元鸿:《两派胡言的独特愉悦》,载布希亚、努维勒:《独特物件:建筑与哲学的对话》,林宜萱、黄建宏译,台北田园城市文化事业有限公司2004年版,第9-16页。

(42)[法]罗兰·巴特:《明室——摄影纵横谈》,赵克非译,文化艺术出版社2003年版,第31-33页。

(43)[德]埃德蒙德·胡塞尔:《欧洲科学危机和超验现象学》,张庆熊译,上海译文出版社2005年版,第5页。