行星思维与行星艺术

[摘 要]在“人类世”的种种危机下,以迪佩什·查克拉巴蒂为代表的一些学者呼吁从全球化思维转向行星思维,以超越人类中心主义的视角来思考人类历史和生命、非生命之间的复杂关系。许煜和布拉顿都强调技术圈对推进行星认识论的重要作用;“堆栈”则向我们显示了利用数字技术来反抗单边政治的可能性;当代行星艺术也呼应数字技术的发展,进行积极转化,打破“人类—技术—环境”的边界,将艺术变成宇宙物质历史过程中的可感片段,并为观众营造一个与非人的行动者不断演练“宇宙政治”的剧场。

关键词行星思维 行星艺术 迪佩什·查克拉巴蒂 本杰明·布拉顿

布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)向我们指出,早期版本的盖娅(Gaia)存在于深层而遥远的历史中,它对人类的存在漠不关心,因为人类只是其中存在的众多生命体中非常微小的一部分,而盖娅有能力维系这些生命体和环境之间有序、稳定的平衡状态。然而近来,盖娅的历史走到了一个全新的转折点:由于人类在过去几百年里成了地质过程中最为重要的影响因素,让盖娅的命运以一种完全不可预测的方式与人类联系在了一起,盖娅也被迫对人类的破坏与干扰给出反应。与此同时,它原本混沌且隐藏的面目也陡然显现在人类面前,并提醒我们,是人類对自身同地质历史的关联的懵懂无知,导致了今天的诸多危机。在这种广泛蔓延的人类世危机下,我们必须学会正视由人类与地质、天文、生物等非人类尺度的事象所关联和递归而构成的那个以往被忽视的复杂系统;“行星”便是今天用以理论化这一现实的一条重要的学术脉络。

在“对象导向本体论”(OOO)指出“美学是第一哲学”之后,艺术在人类世被提升到了一个显著的地位,当前的艺术实践也须经历一次“行星”转向。这次转向不仅想让人们意识到超越于人类之外的时空,以及不同尺度时空之间的纠缠关系的存在,更是要直接成为一种集体参与式的行动,营造出一座让人类和各种非人类行动者不断排演“宇宙政治”(cosmopolitics)的剧场,以求开启对未来“共同生活”图景的想象。本文将主要尝试回答三个关键问题:“行星”理念与传统的“全球化”理念有何差异?“行星”的本质内涵为何?“行星思维”将给当代的艺术何种启示?

一、从全球化到行星:应对人类世危机

2009年,迪佩什·查克拉巴蒂(Dipesh Chakrabarty)发表的文章《历史的气候:四个论点》(The Climate of History:Four Theses)标志着他的研究关注点从反殖民和后殖民转向了宇宙思想。他敏锐地意识到,“全球化”和“全球暖化”这两个常用表述中的“全球”,指代的其实是完全不同的两个概念:前者围绕人类中心主义的话语展开,后者则要求我们将人类视为与宇宙其他事物之间有系统性联系的环节。2021年,查克拉巴蒂修订了这篇文章,并将其收录在专著《行星时代的历史气候》(The Climate of History in a Planetary Age)的第一章中。与2009年的版本相比,2021年的版本降低了“人类世”(Anthropocene)话语的“浓度”,转向了更具原创性的“行星思维”概念,这显示出他思想的新进展,该书也由此被许多学者视为“人类世”思想演进中的里程碑式事件。①无论“人类世”和“行星”这两个概念之间存在多少“斗争策略”上的差异,查克拉巴蒂都将它们视为能把我们从“全球化”话语中解放出来的有效工具。他坦言:“我在过去二十五年中阅读的所有全球化理论……底层研究和后殖民批评……都没有真正让我准备好理解人类今天面临的全球危机。”②如果说在2009年这一危机的关键词是气候灾难,那么到了2021年,它的面目俨然变成了病毒大流行。这些事件揭示:那些通常“隐匿”于人类活动范围之外的气候、微生物、矿物等要素,实际上一直在真实地参与我们的历史构建,甚至发挥至关重要的影响。这些事件挑战了我们的主体性野心,并迫使我们把对人类历史时间的思索扩展到更幽深的、非人类尺度的“深层时间”(deep time)中,以重新组织我们的历史哲学。

不过,“行星”和“全球化”这两个概念也并非全然对立、非此即彼的关系。查克拉巴蒂并不想用前者完全取代后者,而是试图激发我们去进一步思考二者能以何种方式相关,并为这个问题开启更多的可能性。尽管许多批评者指出,行星概念可能会导致“去政治化”的后果,即令我们忽略民主、公正和正义等传统政治学议题,③但查克拉巴蒂认为,行星概念并不意味着简单地将地球视为一个抹除了差异性的单一总体,以往的后殖民批评的观点——在分化和等级化的全球空间中,某些利益群体应该比其他群体对全球暖化负有更大的责任——并未失去有效性。这里看似存在的矛盾,只是很大程度上关系到如何从不同尺度来看待当下全球危机的问题,其实不构成根本性的冲突——我们既需要从相对微观的尺度深入探究资本和殖民历史中的斗争和冲突,也需要跃上高空,尝试从更高的层次洞察人类史、其他生命历史、地质历史之间的复杂关系。人类近一二百年的活动前所未有地干预并改变了地球的地质年代,将地球推向了一个新纪元;反过来说,我们同样也从中受益,由此获得了一种全新的系统论视角,得以用更小的“比例尺”将帝国和殖民历史放置在全球通信技术史的背景下予以重新审视和论述,并获得一些新的认识与理解。④将行星和全球两个尺度联系起来,是为了避免在科学思想和人文主义传统之间形成不可逾越的二元对立,而行星视角恰恰为我们提供了一个重新阐释那些我们已经熟悉的人文主义问题的新视角。这就是为何博尔迪萨尔·西蒙(Zoltán Boldizsár Simon)认为,查克拉巴蒂后期转向的“行星”概念实际上要优于“人类世”概念,因为,如果说“人类世”保留了较多的科学话语色彩的话,那么“行星”就更具有人文主义色彩,它“允许更多概念的可塑性,并为概念创新留下了更多空间”。⑤

为构建“行星”的理论框架,查克拉巴蒂借用了科学思想中的“地球系统科学”(Earth System Science,ESS)概念。1983年,一批来自不同领域的科学家意识到有必要将地球作为一个整体来研究,于是成立了“ESS委员会”,这种深度跨学科的学问综合了“地质学、生物学、化学、物理学和数学等要素”。⑥尽管科学界对是否要将地球视为一个“整体”還存在重大分歧,但是在查克拉巴蒂看来,“地球系统科学”显然不是为了让我们仅仅看到一个单一的、去差异化的总体(如同以人造卫星视角拍摄的总体的地球球体图那样),反而恰恰是为了展示一个无法一目了然的、多层级的、复杂嵌套的反馈循环系统,它最少可分为三种不同的时空尺度:地球的历史,地球上生命的历史,以及由帝国、资本和技术的逻辑构成的地球的历史。⑦“地球系统科学”不是对地球的总体化再现,而是瞄准那些难以被“再现”的东西,即由人类时间、生物时间、地质时间、宇宙时间等不同尺度形成的复杂交织关系——它恰恰撕开了一个人类难以接近、探测和感知的更为深邃的世界,用蒂莫西·莫顿的术语来说就是超物体(hyperobjects)。在莫顿看来,超物体具备几个特征:首先,它具有黏性(viscous),像蜂蜜一样“黏附”在与它们相关的生物身上,紧密纠缠,让生物无从摆脱;其次,它是非本地性的(nonlocal),在时间和空间上大量分布,形成量子纠缠关系,任何所谓的本地化的现象实际上都是这一更大实体的体现;再次,它具有高斯时间性(Gaussian temporality),即由于占据了一个高维的相位空间,它对人类而言是不可见的;最后,虽然超物体本身无法直接观测,但它们能在物体间性(interobjective)关系中被侦测到。⑧这种我们无法清晰把握和探测的、万物间彼此纠缠的复杂势态,会带给我们一种奇诡的“创伤体验”,让我们仿佛落入无边无际的“无物之阵”的笼罩之中。我们唯有低下文艺复兴以来高昂的头颅,保持谦卑,意识到人类无法自信地超脱于地球系统之外对其进行通盘控制,并始终秉持“我们只是由一堆随时会腐烂的物质所组成”的意识,去学习如何与其他生命和非生物共生。这种共生绝非一劳永逸的“世界大同”,相反,它总是抵牾重重、沟堑纵横的。

为厘清行星思维的优势,查克拉巴蒂进一步提出了可持续性(sustainability)/可居住性(habitability)的概念区分。⑨全球化更多与前者相关,可持续性的关注焦点依然只是人类。可持续性常与环保主义的乐观愿景联系在一起,“环境”在环保主义的框架内被定义为人类为了生存和发展所要获取或使用的资源,因此可持续性关注的也是如何以人工化的方式从自然环境中持续获得足量的产出。这种环保主义叙事已受到诸多学者和艺术家的批评。比如,获得2019年度普利策文学奖的生态主义小说《树语》(Overstory)中就有一个片段,讲述人类一厢情愿地以减少山火的发生为理由去砍伐树木、降低森林密度,结果反而造成了对森林的进一步破坏:“一棵死去的树木如何让位给数不清的其他物种,移走障碍物,杀死啄木鸟,因为它们一直在啄食象鼻虫,而象鼻虫却会害死其他树种……”⑩如此一来,对一棵树的人为操控就有可能像多米诺骨牌一样,摧毁一整条贯穿森林的生物链。相对地,查克拉巴蒂以“可居住性”这一概念来界定“行星思维”的目标。“可居住性”并不刻意关注如何让地球成为人类的宜居之地,而是更关注“是什么让一颗行星在几亿年里变得如此复杂”、“是什么使一颗行星有利于复杂生命的持续存在”。?换言之,人类之所以能在地球上存活,是以地球的各种有机物与无机物之间形成的关联之网达到某种稳态作为前提的。例如,虽然没有科学家能清楚说明大气中的氧分子是如何产生的,但地球的系统循环产生出的氧气量始终能让动物和植物规模维持在一个相对稳定的、适宜居住的范围内。此外,近来也有研究表明,人类的思维活动实际上都是神经递质(neurotransmitters)的产物,而大多数神经递质其实是由生活在肠道中的细菌产生的,而这些细菌又在更广阔的范围内与农业(我们所依赖的食物)以及相应的技术创新有关。?总之,地球系统中所有的差异性层级——无论是天文层级、地质层级、生物层级还是人类社会层级,都以某种未知的方式在一个跨时空、跨层级的复杂网络中联系在一起,而我们目前还无法参透它的全部玄机。如果说曾几何时这个系统能通过自我调节来维持良性运转的话,那么如今的人类活动已经对其中一些过程进行了强制性干预,加速了对自身赖以生存之资源的破坏。即使在现有技术的帮助下,完全修复它们也非常困难。因此,我们或许应该呼吁一种超越全球化政治的全新架构,避免过度依赖可持续性思想,审慎看待其导出的“世界只是属于人类的世界”的观点。可居住性意味着首先接纳一个不确定的世界:正是因为我们对复杂系统的运作无法给出全然的因果解释,总是被无法预见的偶然性结果打破预期,所以只有直面那些不可还原的陌生性,才可能真正地与“他者”相遇,迎接新的社会关系的到来。正如斯皮瓦克(Gayatri Chakravorty Spivak)所说的,行星思维应让我们转向彻底的“他异性”,行星上的生命“必须作为完全他者的呼唤而存在”,“行星思想(为彻底的他异性和通向他者的意图)打开大门……”?也就是说,我们应当承认他者世界的那种彻底的不可完全通达性和不可完全转译性,不再仅仅以人类的角度去解释和控制,而是在真正尊重他者的他异性的基础上,将人类之外的对象也视为某种意义上的政治主体和行动者,并与它们通过“协商”共同构建一个“万物议事会”(the parliament of things)。

二、行星计算与集体智能:朝向行星思维的多样性

在超越了全球化思维之后,针对行星思维的构建,有多位理论家提供了路径各异的理论框架,不过他们大多都认同行星思维的核心应是对全面“多样性”的呼吁和倡导。例如,许煜提出行星思维可以分为三个层级:生物多样性(biodiversity)、心智多样性(noodiversity)和技术多样性(technodiversity)。?这种三分法来自俄罗斯的地球化学家弗拉基米尔·弗纳德斯基(Vladimir Vernadsky)在20世纪20年代提出的生物圈、心智圈和技术圈的概念。当然,许煜作出了进一步的改进:一方面,他强调三个圈层内部并非同质的,而是差异化的;另一方面,他也强调圈层之间并非相互独立,而是相互交错、相互渗透的。许煜的理论改进可概述如下:第一,生物多样性强调的是自然环境和地理环境的本地化,每一个“本地”都支撑和维系着某种人与非人之间特定的交往和关联方式;第二,心智多样性强调心智并非人类大脑所特有的功能,而是由人与非人的多样化“智慧”相互结合而成的“集体心智”,但这种集体心智不具有“心智圈”概念所暗示的普遍性,而是碎片化的、差异化的;第三,技术多样性与许煜在《论中国的技术问题》(The Question Concerning Technology in China)中提出的理念一脉相承,即不存在一种中性的、普遍的技术,只存在不同的“本地”和文化中的差异化技术。生物多样性、心智多样性和技术多样性三者紧密地联系在一起,其中技术多样性是最为基础的,它决定着生物多样性和心智多样性。技术圈制约着心智圈的发展,进而决定了我们对生物圈的认知。多样性指的并不仅是同一个平面上不同物种和不同技术之间的差异性,它给我们的提示更多地是:在不同的层级之间,乃至从微观的本地到宏观的宇宙之间,需要跨越无数种复杂的联结和连锁效应。

布拉顿也批评了建立在“全球”和“本地”二元对立基础上的全球化思维,他认为全球流行病让全球和本地之间的混杂和交织被暴露无遗。比如,他认为,许多国家寻求民粹主义的方式来应对疫情,如墨西哥简单禁止美国人流动到他们境内等,?这种摒弃国际协商的方式不仅不奏效,而且是对这一“行星事件”的掩耳盜铃。他呼吁,今后我们应当在国家和地域边界之外,划分出更加多样化的边界,意识到在行星时代有越来越多的层级正在超越国界。比如平台、网络和云服务不仅重新划定了私有地带和公共地带的边界,催生了更加复杂的政治地貌,也为我们如何在全球范围内进行重新组织,以便应对各种属于人类世的危机提供了更大的想象空间。

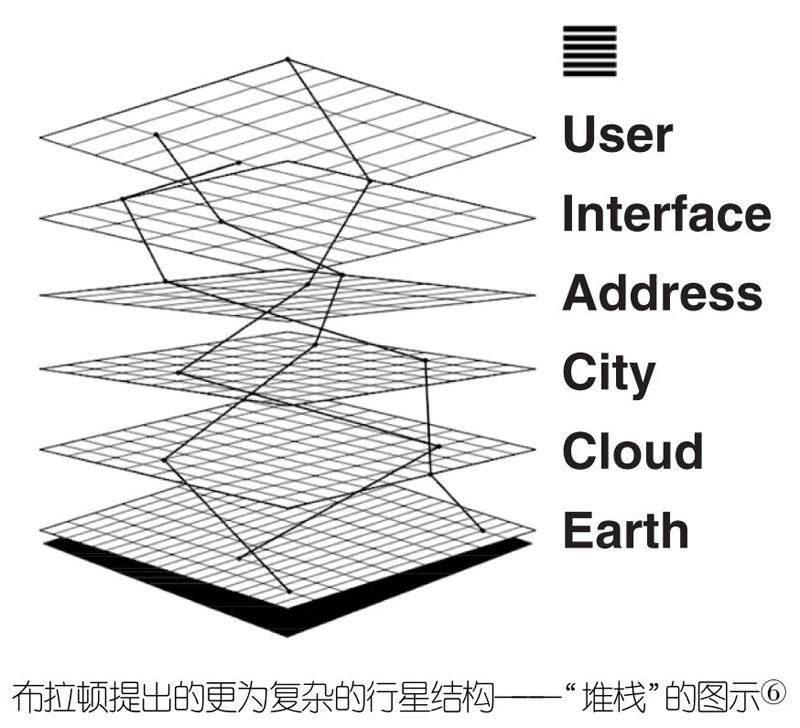

布拉顿提出一个更为复杂的行星结构——“堆栈”(stack),他将其定义为“一种把行星计算(planetary computation)视作连贯总体的技术安排,也是一个思考在它的形象中产生的矛盾且复杂的空间的概念模型”。?简言之,堆栈既是事物也是观念,既是技术实体也是虚拟图示。?它既是当前技术现实的模型和我们对这类现实的隐喻,也是真实存在的巨型结构。?由于世界很大程度上已由信息、数据和协议所构成,物理和虚拟、硬件和软件之间已经广泛构成可以相互转换和跨越的连续体,堆栈也就“是一个庞大的软/硬件结构,是一项由纵横交错的海洋、分层的混凝土和光纤、城市金属和多肉手指、抽象身份……的坚固外皮构建而成的原始巨型基础设施”。?正如建筑规划学者凯勒·伊斯特林(Keller Easterling)所言,基础设施不能被视为一个固定的物理实体,它是维持城市运行的一套底层“操作系统”,且应被视为一套组织了物理和虚拟物的抽象形式,可以直接被认为就是信息本身。?因此,作为模型或者图绘(mapping)的堆栈,已可以同真实的土地互换,反过来说,我们要重新构建行星时代的治理方式,也必须从一种全新的“认知图绘”(cognitive mapping)开始。如今,勾勒“可感知”的行星图示,就是在介入和改变现实本身,而这也是提出堆栈模型的重要意义所在。

堆栈从底部开始向上共分为六个层级,分别为地球层(earth layer)、云层(cloud layer)、城市层(city layer)、地址层(address layer)、界面层(interface layer)、用户层(user layer)。从其图示可以看出,对布拉顿而言,弗纳德斯基所说的技术圈显然是核心:堆栈是布拉顿对技术圈概念的深度拓展。布拉顿深入理解并研究了当前的数字技术和智能技术,将我们对当前技术圈的理解推进到了一个更复杂的层面。同许煜一样,布拉顿也认为技术圈能够决定我们对复杂系统的认知:我们如何更有效地内嵌到行星系统中,并与万物共生,很大程度上取决于技术的进展让这个幽深的系统的“可见度”提高多少。比如,显微镜的发明揭示了人类此前无法认知的微生物,也丰富了人类对地球整体环境的认识。再比如布拉顿提出“行星计算”概念,用来描述今天的技术进化带来的地质学上的认识论转变:“地球除了进化出无数的动物、植物和微生物外,最近还进化出了一个智能的外骨骼,一个分布式的感觉器官和认知层……”(21)这种行星智能,通过计算的方式延展了人类尺度的时空,揭开了以往被我们忽视但一直存在的、更深广的行星尺度,从而修订着我们对宇宙的固有认知。行星智能是人类智能与机器智能相互补偿、协同进化出来的一种新的集体智能,布拉顿认为,这才是未来通用智能开发的方向。行星计算不仅会提升我们对自己身处的环境条件的认识程度,还会为我们对生态系统进行更加多样化、合理化的安排提供可能。堆栈,就是布拉顿用以描绘行星计算和集体智能的一种结构型图示。

在堆栈中,“地球层”是所有层级的基础,它为其他层级的运作提供基础物质和能量——只有基于地球层提供的物理和化学特质(矿物、大气等),才能实现从物质到能量再到信息的转化,进而形成其上所有的基础设施架构。第二层“云层”由计算和传输硬件组成,包括“光纤网络、数据中心、嵌套数据库、终端和浏览器”,也包括巨型互联网平台。这一层仿佛构成了国家治理划界之外的另一套划界秩序——它服从国家治理,但又并非单纯服务于国家治理,而是形成某种与之并行或叠加的状态,进而形成一种更复杂的地缘政治。第三层“城市层”是人类居住的区域,它同时结合了有形建筑和人的虚拟触感。城市层呈现出一种“包膜的政治”(politics of the envelope),它作为一个既封闭又开放的界面,让关闭与可渗两种状态可随时切换,从而动态地组织和划分了用户可访问的城市空间。第四层“地址层”是一套基于“通用地址表”的交互媒介系统,这里的任何事物都会被内置微型传感器,并被分配到一个通用地址。该层首先对事物进行这样的颗粒化和微粒化处理,进而令交互过程被编码化控制,最终实现世界的全面透明和彻底交互。第五层“界面层”是一个能够让上述四个层级被用户所感知、使用的层级,并给用户提供操作界面来影响和改变堆栈。典型的界面层包括传感器、代码、开关(switches)等。比如,当前主流的视觉界面——图形用户界面,就采用图像、图标、符号的方式,将不连续、不透明的过程以视觉上连贯的形象呈现出来,让用户能够以认知和语义的方式与之交互,并赋予他们所采取的行动以意义。第六层“用户层”将系统交互对用户施行的反馈进行自我呈现、自我量化,来实现自我控制。用户层总是处于不稳定状态,由于它与其他各个层级的“反馈环”缠绕在一起,用户的位置在某些方面总是“控制论式的”,它不断向其他层级发送信号,同时也不断接受其他层级对它的反馈。(22)

在堆栈中,每一层级都同其他层级相互联通、相互制约,因而每一层级也都是半自治的。用户发送一个消息之后,它会先由上至下,再由下至上形成一条U形轨迹,由此打通整个堆栈系统。这说明,在每一次具体的交互活动中,用户并非固定在某一个静态的点位上,而是同时分布在各个层级上的多个位置,同时也受到不同层级的异质性力量的辖制和影响。如此一来,堆栈就提供了超越传统边界的可能性,这一去中心和分布式的、不断更改和动态变化的技术结构,使得普通数字用户所组成的复杂联合体有可能得到更多的赋权。

堆栈模型从几个方面都体现出多样性的朝向,将我们对行星系统的认知变得更为复杂,同时为我们与非人智能的交互和协同进化提供了有益的启示与指导。

第一,它将多个异质的时空尺度纳入同一个图景当中。人类的实践活动和漫长地质时期的变迁相互影响和交织,但我们一直缺乏足够的方法和理论工具将多重尺度的关联性予以概念化。而堆栈模型显示,数字技术和信息技术的介入扩展了我们对时空尺度的想象,比如布拉顿提到:人造卫星基础设施可以将地球表面分解为更加精微的颗粒,并予以“控制”;另外,人造卫星测量也可以超越宏大的物理距离,将各个空间一下子“拉平”。(23)就像查尔斯·埃姆斯(Charles Eames)和雷·埃姆斯(Ray Eames)的电影短片《十的次方》(Powers of Ten,1977)中呈现的那样,宇宙从外太空的宏观尺度一直抵达夸克层级的微小尺度。(24)堆栈表明数字技术大大扩展了我们对宇宙的认识,而在布拉顿看来,既然感知和认知已经与作为实体的世界高度重合,组织信息就是组织世界本身,(25)那么堆栈的行星图绘也有助于我们对系统进行更积极的预测、调控与治理,具有某种正向的价值。

第二,堆栈采用一种复杂系统的观念来描述变化。堆栈中的层级之间相互制约,每一层都要在与另外一层搭接之后才能运作;每一层都有自身的半自治逻辑,但同时也是半开放的,而不同层级的差异逻辑相互串联会导向无法预料的后果,这些变化无法用机械因果模式来解释。布拉顿试图修正我们对算法和自动化的通行理解:我们通常以为算法是抽象的逻辑运算,以为自动化受制于因果关系和决定论,而他认为这些想法都不够准确,(26)必须重新将算法定义为人与非人的智能组合而成的合成智能(synthetic intelligence),它是一个物理性事件,作为代价,需要跨越无机的物质、有机的生命过程等。(27)它所制造的效果是个复杂的系统过程的结果,是不确定的、难以预料的。他还说,我们可以“把它们想象成多米诺骨牌,它们的排列深入事物的核心,它们的级联能动性超出了任何一次引发多米诺骨牌效应的初始意图……这些系统是经过编排的,但它们也会随着每次迭代而进化”。(28)所以,对布拉顿而言,系统整体是不可描述的,所以我们的关键并不在于如何抵抗大而无当的所谓抽象“算法”,而在于要思考如何通过算法来操作物质性系统,以及不同的操作方式分别会造成什么结果。这就将我们拉回了一种更具体的“過程性”思维,时时刻刻都将更遥远的尺度与本地的条件和经验相互勾连,清晰理解我们的能动性会在跨越层级的过程中释放出各种连锁和递进的效应,从而让我们更加审慎并且负责地作出每一步微小的选择。

三、行星时代的艺术:让不可见之物可见

在行星时代,我们面临的一大挑战是如何跟踪和记录人类、技术、环境之间错综复杂的关系。如前文所述,我们所面对的是隐没在人类感知范围之外但又切实对我们产生巨大影响的“超物”,比如在人类时空尺度之外的土壤、矿物和岩石等的漫长而缓慢的变化,又如我们肉眼无法观测到的无限散布着的灰尘、细菌、放射物等微粒的运动。正像对象导向本体论的代表人物哈曼(Graham Harman)所认为的,事物总是永恒地退离(withdraw),逃避着我们的捕捉,“(超物)整体是完全无法被分析的,隐含秩序有一个无法被化约的暗面”。(29)而唯有美学才能探测到物与物之间的隐秘关系,理解它们相互退离、相互作用的互动关系,所以哈曼才会将美学视为“第一哲学”(first philosophy)。在行星时代,为理解人类与那些远超人类控制的宇宙力量之间的新型关系,艺术应当被提升到某种至关重要的地位,因为唯有它能真正“探测”到事物运作的内在机理。正如布拉顿提出的,在集体智能协同进化的过程中,图像也成了实体,语义也成了技术,虚拟也成了真实。感知、记忆、算法和技术全都混合在一个主体间性的联盟当中,我们将分不清哪些属于个体、哪些属于集体,哪些从人发出、哪些从非人发出。这将成为行星时代艺术的关键性思想。

具体而言,行星时代的艺术应具备何种面貌呢?

首先,它需要摆脱传统艺术的再现范式。如果行星艺术只是单纯再现疫情、全球暖化和核辐射等给人类造成的灾祸,呈现技术和环境对我们的毁灭性影响,那就无疑还陷在一种人类中心主义的范式中,坚持划分着自然和人类之间的“敌我”关系,在主体和客体之间维持着清晰的边界。然而,行星时代的艺术讲究超越以人类为唯一中心的逼仄视角,将自身变成异质性时空中不同物种和非生命事物之关联网络的一部分,融汇进更加宏阔的宇宙物质运动的洪流当中。朗西埃在《纪实虚构》(Documentary Fiction)中指出,记忆不能被理解为一个人的思想,而是一种集体意识的构成;(30)我们未来的艺术也应该“等同”于全部宇宙运动和历史记忆,并以物质性的形式将真实的历史印记与时间积淀铭刻下来。

举例来说,艺术家阿努·拉姆达斯(Anu Ramdas)和克里斯蒂安·丹尼尔维茨(Christian Danielewitz)在2016年做过一个研究性艺术项目。他们对某采矿区内的稀有金属产地进行考察,在花了几个小时进行拍摄后,发现冲洗出来的胶片上的图像损坏了,每一帧都出现了一层白雾(31):一方面,这些白雾在物质层面上是真实放射性物质的长时间残留,随着时间的推移,这些残留物还会给持有被污染物的人造成进一步感染;另一方面,在图像层面上,它又能作为地质时间的表征和标记。在此,地质的深层时间和人类历史之间被“桥接”起来,照片既让自身成了地质物质性历史的一部分,又以技术自反性(technological selfreferential)和自毁的方式,再现了生态灾害是如何真切地作用于我们的生命,甚至侵入社会文化关系的——现代性的照相技术本身或许正是这一物质生产链条的一部分。这个项目告诉我们,照片、金属、放射物等事物之间看似没有关涉,但其实跨越了多样化的时空,形成了隐秘的关联。它让我们得以对巨型的“超物体”惊鸿一瞥。

另外,对行星时代的艺术而言,要让那些无法被纳入人类感知层面的“暗部”浮出水面,借助客观的科学知识和技术手段往往是有效的。如希瑟·戴维斯(Heather Davis)和艾蒂安·特尔平(Etienne Turpin)所言,“计算能力是处理难以想象的时间序列(如人类世)的时间知识的必要认知指南”。(32)通常,我们对数字技术和算法的看法是从批判思维出发的,得出的结论较为负面与消极,更强调其对碳基生命造成的管控和压迫;不过,布拉顿近期在《真实的复仇》(The Revenge of the Real)一书中指出,数字技术和算法可能会带来一种肯定性的生命政治,比如能对人员流动进行更加直观的记录、呈现和管理,由此反而成为一种能让我们和那些意外状况相互协商的更高效的手段。(33)而在行星艺术中,假如我们要营造令人类与万物渗透共生的新生态,就必须寻求一种更为中立和客观的方法,利用行星时代的“技术义肢”让自己体外化,真正进入到行星现实中,如此一来,传统艺术中主观性的审美经验就不总是特别有效了。如有学者所言,“证据生产、法证美学(forensic aesthetics)、遥感和卫星图像等不断变化的概念范畴……令人信服地将视觉文化问题集中在激进主义实践……背景下”。(34)此外,“这种计算方法展现为一种知识实践的生态,而不再是技术官僚的管理;根据这种观点,理解数字与革新,和对灾难的敏感度有密切关系”。(35)也就是说,数字技术不一定只是管控的工具,它同样可以被我们积极运用于追求人文主义的理想,挑战当前国际上政治经济结构和权力格局中的不正义,产生出布拉顿所说的“肯定性政治”。当地球每天增加的大气二氧化碳含量、灭绝生物数量、暖化上升幅度都被以更加详细、精确和直观的方式记录下来的时候,人们对资源枯竭和潜在生态灾难的危机意识会更加敏锐,参与自救的行动力也会增强。

特雷弗·帕格伦(Trevor Paglen)的系列摄影作品《无题(无人机)》[Untitled (Reaper Drone)]采用摄像机以长时间强曝光拍摄的方式,尝试捕捉天空中飞过的隐身无人机。特殊的外观和材料可以使之完全“消失”,逃避雷达的侦测。但是,帕格伦通过特殊的拍摄方式,捕捉到了无人机在穿越云层时在其中留下的细细的缝隙,这提醒我们,无处不在的全球监测是实实在在的。无人机其实就是我们如今所生活的网络世界的巨大隐喻,无处不在地搜捕、吞噬并利用我们隐私信息的互联网其实也像隐身无人机一样,其运作虽然隐没在我们的视线之外,但却确实在这些幽暗地带试图操纵和宰制我们的生活。这组作品的有趣之处在于,它十分契合行星时代的认识论,即“超物”在不断拒斥和抵抗我们人类的感知。作品以一种技术自反性的反讽方式实现了这一点——不论用何种精密而机巧的先进技术来捕捉和呈现无形无状的“超技术物”,最终似乎都只会陷入力不能逮的结局,这反映出網络系统的“终极”神秘性,凸显了行星时代特有的某种“崇高”美学。

不过,它又告诉我们,人类如今不可避免地要与“非人”团结在一起,形成新的后人类主体,这样才有可能通达如今包围着我们的、由通信技术组成的全球规模的基础设施——正如在帕格伦的这件作品中,我们对行星世界的探测也需要机器视觉的辅助才能实现。尽管通信技术可以声称自己是高度微粒化、虚拟化和不可见的,不过作品中那些在云层中被记录下来的真实的无人机运行轨迹,已然说明了任何数字技术都不可能完全没有物质性的劳力投入、痕迹和损耗,这些物质性的痕迹总会在不经意间暴露在我们面前。这就说明,进化中的技术带给我们的认识论转换,能够赋予我们一定的手段去揭露那种看似不断“退隐”的系统中可能闪现的偶然性。艺术家有意令肉眼、照相机和无人机这三重不同层级的视觉在偶然碰撞下造成裂缝,恰恰自反性地暴露了这一跨越主客体、跨越人与非人的行星现实。这也说明,技术和算法可能通过艺术化的操作,变成某种“肯定性”的手段,来帮助我们洞察行星时代的一些巨大而隐秘的“真实”,让“不可见”变得“可见”,以调动我们在行星时代的生存智慧。

另一件令笔者印象深刻的作品是爱尔兰艺术家约翰·杰拉德(John Gerrard)的《农场》(Farm),该作品将行星时代的美学与对资本主义经济体系的批判结合在一起,找到了天文领域、技术领域和人类领域之间的扭结,并予以总体性的批判式观察。杰拉德试图以各种方式访问谷歌公司的数据农场(Google Data Farms)——它们是隐藏在布拉顿所说的无人禁区(human exclusion zones)(36)中的一堆服务器和处理器,支持着整个谷歌平台的运作,不过却不允许暴露在公众视线中,甚至在谷歌地图中都找不到,可以说是资本的秘密基地在地球表面蚀刻出来的一个个黑洞。于是,杰拉德“只能雇直升机在广阔的建筑群上空飞行,并通过细致的航拍照片将所见记录下来”(37),接着再把这些二维照片转化成三维模型,清晰展现这些幽灵般的、我们无法简单触及的地景。这充分体现了计算美学的批判性潜能:能够带我们超越至人类之外的时空尺度的,只能是由人类感知和其他各种非人类感知汇合而成的新集体感知。

上述这些例子都在告诉我们,行星时代的“艺术”应当尽力朝向“对象导向的艺术”,努力根据对象的内在逻辑去产生,直接成为技术进化、社会进步、生态变革等多重力量的交汇点,融入到真实的物质历史中去,成为更广义的生态系统的同构物,打破“人类—技术—环境”的边界,让各种生命、非生命的尺度相互渗透且相互协商,以形成新的行星治理共同体。在这个意义上而言,行星艺术就是行星政治。

结 语

总体来说,当前全球化的话语建立在“全球”和“本地”二元对立的基础上。这一对立在疫情期间被激化,然而疫情也为我们提供了突破这种话语的局限性的契机。它不但向我们揭示了一些无法被纳入全球化政治的非人类尺度,也展示了由于数字平台技术的介入,原本的区域治理和地缘格局如何变得更为复杂。以行星思维去“升级”全球化思维,不是要抹除政治,而是要走出唯人类中心论的政治,走向更加差异化、多样化的生命乃至非生命,这需要我们意识到人类尺度和其他非人类尺度之间的复杂关联。许煜和布拉顿都强调了技术圈对地质学认识论的升级起到的基础性作用,数字技术并非只能造成更剧烈的压迫和不平等,假如被正确地利用,它也可能会帮助我们打破单向的政治霸权。布拉顿提出的堆栈模型向我们展示,界面通过图像显示功能,既能向我们呈现系统的运作过程,也为用户积极地进行交互性操作以限制和调控系统的影响提供了途径。当前的行星艺术应当履行宇宙治理的功能,打破技术和自然的二分,令技术成为通达宇宙的方式。成功的行星艺术无不调动了大量的科技手段,并将技术现实重置于当前的宇宙现实之中,来重新配置技术的功能,①使艺术品成为巨大宇宙中可感知、可识别的片段,以便我们重新审视自身行动的位置与方式,并积极地调整。布拉顿表示,我们不能改造我们不能感知的东西,感知正是行动的前提。②

在这个意义上,当代的艺术应该肩负起更为重大的责任,为人类世探索更多的出路。

本文系国家社会科学基金重大项目“文明多样性视野下的中国媒介考古研究”(编号:20&ZD329)、2021年上海市哲学社会科学研究规划青年基金项目“媒介考古学理论与数字媒介研究的新范式”(编号:2021EXW004)的阶段性成果。

① 许煜:《作为政治概念的宇宙技术》,苏子滢译,“澎湃新闻·思想市场”,2017年12月8日,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1882513,访问日期:2024年1月2日。

② Benjamin H.Bratton,The Stack:On Software and Sovereignty(Cambridge and London:MIT Press,2016),p.90.

作者简介:张艳,同济大学艺术与传媒学院助理教授,哲学博士

Planetary Thinking and Planetary Arts

Zhang Yan

Abstract:In the face of various crises in the Anthropocene,some scholars represented by Dipesh Chakrabarty call for a shift from global thinking to planetary thinking,transcending the anthropocentric perspective to consider the complex relationship between human history and the diverse scales of nonhuman. Scholars such as Yuk Hui and Bratton both emphasize the important role of the technological circle in advancing planetary epistemology;The stack shows us the possibility of using digital technology to resist unilateral politics;Contemporary planetary art also echoes the development of digital technology,actively transforming and breaking the boundaries of “humanity technologyenvironment”,turning art into a perceptible fragment of the material history of the universe,and creating a theater for audiences to constantly practice “cosmic politics” with nonhuman actors.

Keywords:planetary thinking;planetary arts;Dipesh Chakrabarty;Benjamin Bratton

①Zoltán Boldizsár Simon,“The Anthropocene and the Planet,”History and Theory 62,no.2(June 2023):320-333.

②Dipesh Chakrabarty,The Climate of History in a Planetary Age(Chicago and London:University of Chicago Press,2021),p.25.

③同上书,第16页。

④Dipesh Chakrabarty,The Climate of History in a Planetary Age(Chicago and London:University of Chicago Press,2021),p.68.

⑤Zoltán Boldizsár Simon,“The Anthropocene and the Planet,”History and Theory 62(2023),no.2:320-333.

⑥Dipesh Chakrabarty,The Climate of History in a Planetary Age(Chicago and London:University of Chicago Press,2021),p.76.

⑦同上書,第68页。

⑧Timothy Morton,Hyperobjects:Philosophy and Ecology after the End of the World(Minneapolis and London:University of Minnesota Press,2013),pp.1-2.

⑨Dipesh Chakrabarty,The Climate of History in a Planetary Age(Chicago and London:University of Chicago Press,2021),p.81.

⑩[美]理查德·鲍尔斯:《树语》,陈磊译,江苏凤凰文艺出版社2021年版,第170页。

?Dipesh Chakrabarty,The Climate of History in a Planetary Age(Chicago and London:University of Chicago Press,2021),p.83.

?参见宋冰:《变革时代人类观念的转向与升维:行星思维与共生思想》,载《萃岭:行星智慧》,博古睿研究院2022年“春季刊”。

?Amy Elias and Christian Moraru,The Planetary Turn:Relationality and Geoaesthetics in the TwentyFirst Century(Evanston:Northwestern University Press,2015),p.xviii.

?参见许煜:《迈向行星思维》,余航译,《萃岭:行星智慧》,博古睿研究院2022年“春季刊”,第54-67页。

?参见Benjamin H.Bratton,The Revenge of the Real:Politics for a Postpandemic World(London and Brooklyn:Verso Books,2022),pp.15-16.

?Benjamin H.Bratton,The Stack:On Software and Sovereignty(Cambridge and London:MIT Press,2016),p.375.

?参见同上书,第5页。

?参见Patricia Reed,“Platform Cosmologies:Enabling Resituation”,in Alien Vectors:Accelerationism,Xenofeminism,Inhumanism,eds.James Trafford and Pete Wolfendale(New York:Routledge,2020),pp.21-30.

?Benjamin H.Bratton,The Stack:On Software and Sovereignty(Cambridge and London:MIT Press,2016),p.54.

?参见Keller Easterling,Extrastatecraft:The Power of Infrastructure Space(London and Brooklyn:Verso Books,2014),pp.11-13.

(21)[美]本杰明·布拉顿:《行星智能》,邹亚文译,载《萃岭:行星智慧》,博古睿研究院2022年“春季刊”。

(22)参见Benjamin H.Bratton,The Stack:On Software and Sovereignty(Cambridge and London:MIT Press,2016),pp.75-289.

(23)同上书,第90-91页。

(24)[英]阿尔伯托·托斯卡诺、[美]杰夫·金科:《“绝对”的制图学:图绘资本主义》,张艳译,长江文艺出版社2021年版,第3页。

(25)Benjamin H.Bratton,The Stack:On Software and Sovereignty(Cambridge and London:MIT Press,2016),p.87.

(26)[美]本杰明·布拉顿:《行星智能》,邹亚文译,载《萃岭:行星智慧》,博古睿研究院2022年“春季刊”。

(27)参见Benjamin H.Bratton,The Stack:On Software and Sovereignty(Cambridge and London:MIT Press,2016),p.81.

(28)[美]本杰明·布拉頓:《行星智能》,邹亚文译,载《萃岭:行星智慧》,博古睿研究院2022年“春季刊”。

(29)参见Timothy Morton,Hyperobjects:Philosophy and Ecology after the End of the World(Minneapolis and London:University of Minnesota Press,2013),p.44.

(30)参见Christian Danielewitz and Peter Ole Pedersen,“Documenting the Invisible”,Ekfrase 7,no.1-2(2017):10-20.

(31)同上。

(32)Heather Davis and Etienne Turpin,Art in the Anthropocene:Encounters Among Aesthetics,Politics,Environments and Epistemologies(London:Open Humanities Press,2015),p.6.

(33)参见蓝江、周亦垚:《数字治理与肯定性的生命政治》,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2022年第2期。

(34)Heather Davis and Etienne Turpin,Art in the Anthropocene:Encounters Among Aesthetics,Politics,Environments and Epistemologies(London:Open Humanities Press,2015),p.15.

(35)同上书,第18页。

(36)Liam Young(ed.),Machine Landscapes:Architectures of the Post Anthropocene(John Wiley & Sons,2019),p.10.

(37)同上书,第56页。