迈向行星电影

[摘 要]在斯皮瓦克提出“行星性”概念20年后,面对技术奇点和“人类世”的双重危机,“行星”和“行星性”获得了新的时代含义并重新成为学术热点,引发了新的学术转向,使得“行星艺术”和“行星电影”这些属于时代的概念相继出现。以“行星”概念的发展轨迹为基础,可以通过“地表—地质—行星”的认知脉络来澄清电影媒介的“行星性”,并通过行星视觉、行星触感和行星思维这三个方面来把握“行星电影”的概念及其内涵,从而呼唤这个时代可能的“行星电影”。

[关键词]行星电影 行星思维 地质电影制作 临界区域

2023年,第14届上海艺术双年展选择以“宇宙电影”(Cosmos Cinema)为主题,意味着全球艺术展览在经历“元宇宙”的概念思辨之后,已然迈向了“行星时代”(planetary era)。然而“宇宙”和“行星”仍有其内在的差异,正如美国学者艾米·伊莱亚斯与克里斯蒂安·莫拉鲁在《行星转向》一书导言中的辨析:“宇宙”的概念仍然太接近“全球”和“全球化”,因为它仍将地球视为一个“宇宙实体”,即按照特定的系统规则组织起来的宏观系统的一部分;另外,从人类学相关的尺度来看,“宇宙”及“宇宙关系性”的说法仍然過于宽泛。就此来说,她们甚至认为“行星”是一组与“宇宙”悖反的概念——“‘行星模型(the planetary model)及其给艺术提供的‘新时序表及相关阐释,在根本上与被科学建构、继而作为控制论隐喻的非人化宇宙空间背景相对立,因此也与科学理性相对立”。①

这里的“行星”概念始于希腊裔法国哲学家科斯塔斯·阿克塞洛斯1956至1957年在弗莱堡等地的演讲,他将“行星”定义为能够融贯“世界”(world)和“游戏”(play)的全新维度。②这一概念同样在苏联作家钦吉斯·艾特玛托夫那里找到共鸣,他在20世纪80年代的写作中将“行星”作为一种世界主义共同体的象征。③但是,真正具备影响力的“行星”概念来自美籍印度裔文学理论家佳亚特里·斯皮瓦克。在出版于2003年的《一门学科之死》中,斯皮瓦克指出:“我建议用行星来重写全球(globe)。”她认为:全球就在我们的计算机中,这就让我们尽力去控制它;而行星则是一种他异性(alterity)的类型,我们尽管居住在行星之上,但也只是借住。④然而,斯皮瓦克在这本书中对“行星”语焉不详,如果对此加以审视,那么她的行星概念更接近于反对全球化的群岛思维,或者系其“全球南方”(global south)概念的替代升级;在该概念诞生20周年前后,它的再度流行则已纳入了新的考量,被视为应对技术奇点(technological singularity)与“人类世”危机的可能解决方案。在博古睿研究院出品的《萃岭:行星智慧》中,托比·李思(Tobias Rees)将当代行星理论的发展区分为四个方向:(1)重返宇宙论;(2)行星层面的“牧羊人方法”;(3)行星的“地球改造”;(4)“新制度主义”。⑤按照李思的观点,行星思维是我们得以从地球系统的角度重新思考一切的机会。

也正是在李思等人重整行星概念的同时,“行星电影”(planetary cinema)的概念在电影与媒介研究中被正式提出来——它首先出现在2022年发表的两部文献当中。其一是泰国学者格莱伍特·朱彭萨松发表于《银幕》的《阿彼察邦·韦拉斯哈古的行星电影》,此文借用行星性的概念,将韦拉斯哈古的电影视为想象行星电影的一个范例。⑥其二则是较为系统、全面的文本,即英国学者蒂亚戈·德·卢卡同期出版的巨著《行星电影:电影、媒介与地球》,该书立足于自然史与媒介研究的脉络,试图从一百多年的历史中归纳电影媒介的行星属性。⑦概括而论,上述两部文献并未完整勾勒出行星电影的理论框架,但二者存在一种互补效应,能够让我们沿着一种行星媒介/行星思维的线路,继续讨论所谓的行星电影。

地表与全幅:一种行星地理

按照西方学术界的共识,历史上的行星媒介/行星思维线索首先指向德国博物学家亚历山大·冯·洪堡。1802年6月23日,洪堡攀登了位于厄瓜多尔、海拔6772米的钦博拉索山,一直登到5917米处。他的传记作者安德烈娅·武尔夫在《创造自然》中写道:“从未有人爬到过这样的高度,也从未有人呼吸过如此稀薄的空气。洪堡站在世界之巅,俯视着脚下起伏的山脉。他开始以不同的眼光看待世界。地球像一个巨大的生命体:一切都相互关联。他开始构思一种全新的自然观,至今影响着我们对自然的理解。”⑧

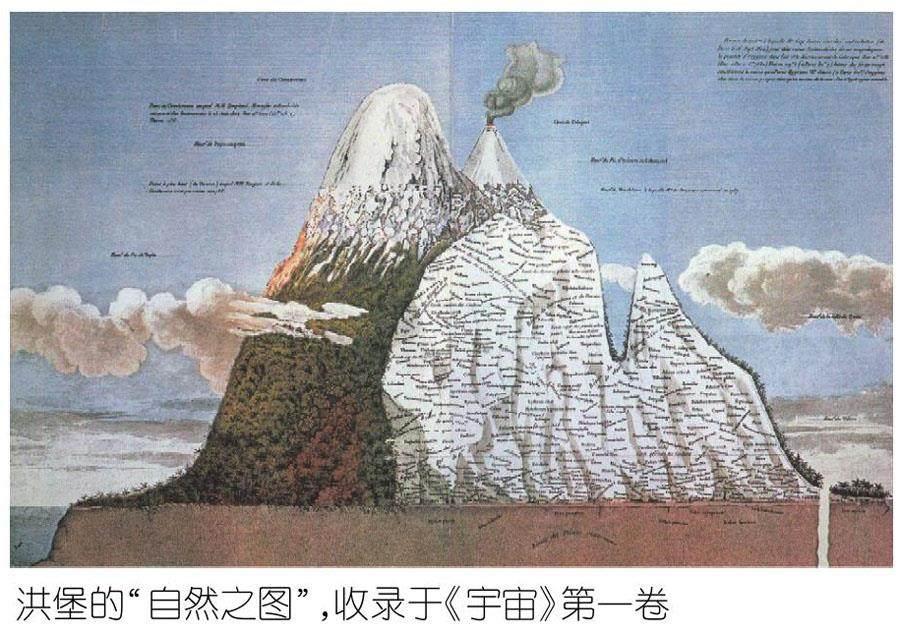

这一论述比詹姆斯·洛夫洛克提出的“盖娅”(Gaia)假说早了150多年。洪堡的著作、日记和信件足以说明他的思想远超他所处的时代,尤其是其五卷本的巨著《宇宙》可以视为史上最早的行星文论。⑨洪堡的著述可以视为某种行星地理学或者行星制图学,倘若德·卢卡的《行星电影》是在追溯这份洪堡式的媒介遗产,那么我们自然需要从其强调的六个面向(崇高、惊奇、齐物、面孔、网络化以及行星)当中筛查更直接的线索,⑩进而归纳出洪堡在更直接意义上的三项遗产:基于视觉高度的俯览(overview)、全景式的横断面(crosssection)以及万物交联的网络(network)。

就第一个方面来说,洪堡的凯旋刺激了登塔、登山和热气球升空的一代热潮。20世纪20年代在魏玛德国盛极一时的高山电影(mountain film)便是洪堡式视觉的直接后裔。?当然,洪堡奠基的“行星崇高”(planetary sublime)并不局限于山岳,也涉及可以追溯到古希腊的“卡塔斯科波斯”(Kataskopos,意为“侦察骑兵”),这可以在梅里爱的《月球旅行记》与费迪南·齐卡的《征服天空》等早期电影中找到某种共鸣。20世纪电影与航拍的联姻,让行星视觉超越了假想的全景媒介(全景画和全景模型),直到能够俯视这颗行星的表面全体——1946年10月在美国新墨西哥州发射的一枚V2火箭上安装的一台De Vry摄影机,能够以4格/秒的速度拍摄上升过程,从而见证了其视觉对象从风景(landscape)到全景(panorama)再到行星的变化过程。?

这便是为何诸多学者将行星视觉的确立定位到“阿波罗8号”飞船于1968年拍到的地球照片“地球升起”(Earthrise)——凯利·奥利弗声称:“全球思维是在阿波罗照片之后出现的,它让人类第一次从远处看到了地球。”?同年上映的《2001:太空漫游》以配合着《蓝色多瑙河》音乐的太空慢镜头呈现了这种全幅视觉,它们作为航天业的副产品,让斯皮瓦克的“他异性”成为可感知的视觉,即我们可以称此视野中的地球为“另一颗行星”。作为一种太空视觉的“技术崇高”无疑是半个世纪以来最震撼的视觉形式,它不但拥有遥远静观的“上帝之眼”,还有承载这种全景视觉的感知界面——发明于同期的IMAX技术。从艾利逊·惠特尼?到德·卢卡在内的诸多学者,都倾向于澄清这种行星媒介相互配置的潜能。这种潜能在以英国广播公司(BBC)的行星纪录片为代表的表现中达到最大化:既呈现出某种实为“技术崇高”的“行星崇高”,也能让人们在一种行星规模的层面看待森林大火、水土变化以及环境污染,进而强化一种行星生态意识。

洪堡的第二份行星遗产,来自他绘制的“自然之图”(Naturgemlde)。?在同时代科学家迷恋于将自然划分为诸多分类单元,为之构建严密的等级系统并将五花八门的品类填入密密麻麻的表格的时候,洪堡给出的只是一幅画。就制图学而言,它不仅是一幅自然宇宙的全景图,更是一个布满等温等压线和山岩植被结构的自然宇宙横断面,或者说经由横断面展现的宇宙全幅。诸多学者借助对沃尔特·鲁特曼《世界的旋律》的系统研究,发现了洪堡的“自然之图”与阿比·瓦尔堡的《记忆女神图集》之间的隐秘关系,其关键正是20世纪20年代流行于魏玛德国的“横断面”(querschnitt)概念。为此,德·卢卡援引了美国学者迈克尔·考恩的说法:“20世纪20年代世界索引式再现的激增为横断面式蒙太奇的出现提供了背景。其构成原则无一不是基于主题或类比,并且在图式(schematic)与特例(contingent)之间达成某种平衡。”?

作为魏玛时代的电影类型,横断面电影(querschnittfilm)与高山电影大致发源于同期,但展现的是相当不同的行星思路,或者说,它更接近于共时性的全球化。横断面电影始于1926年的《十马克的历险》——它经由一张纸币在不同环境、不同人手中的流转而构造出一个城市的“生活的广阔横断面”。?但横断面电影更为登峰造极的表现是沃尔特·鲁特曼随后创作的《柏林:大都会交响曲》以及《世界的旋律》,鲁特曼本着一种无人称、“齐物”和世界共鸣的原则,实际上在将横断面从街道、城市推向整颗行星。在德·卢卡看来,尽管有意识形态的差别,苏联导演维尔托夫的影片(如《持摄影机的人》《世界的六分之一》)仍然与鲁特曼的影片极其近似。?维尔托夫甚至设想过一部“从某个时代某年某月某一分钟的视角看世界”的电影,?这一愿望直到数字互联网时代的《浮生一日》与《地球一天》才实现,它们都是基于收集24小时内于整颗行星上拍摄的素材剪辑而成的电影,构成了真正意义上的“行星横断面”。?

洪堡的第三份行星遗产,可以定义为“网络”(network),这也是德·卢卡整本书中论述最为细致的部分。洪堡的这一思想与其说来自“自然之图”,不如说来自地磁现象,因为地球磁场本身就是一个相互关联的复杂行星网络。德·卢卡将电影中的行星网络化追溯到1916年的《黨同伐异》——这部鸿篇巨制无疑是蒙太奇历史上最重要的试验,即通过蒙太奇在不同时空之间建立联系,进而将全球网络化的人类理念具体化。按照阿曼德·马特拉的说法,“重建通天塔之前的人类大家庭”这一梦想贯穿了整个传播想象的历史。(21)德·卢卡在引证诸多史料后指出,《党同伐异》的横空出世既受惠于1915年的巴拿马—太平洋博览会,也受惠于当时公路、铁路和电信网络的物质配置。他进而对影片中让人瞠目结舌的“最后一分钟营救”的时空蒙太奇做出了具有深度且不乏个性的解读:影片被精确地置于拯救男孩(他象征着耶稣基督)的道路以及通信线缆的交错线上,因此他的获救“预示着世界历史的黎明,而这也是全球网络社会的黎明”。(22)

值得注意的是,这里的网络并非全球的,而是行星的。它并非曼纽尔·卡斯特意义上的网络,而是布鲁诺·拉图尔意义上的行动者网络(actornetwork)。如果遵照米莲姆·汉森的建议沿着另类制作的历史解读《党同伐异》,我们就不难发现经由维尔托夫、爱森斯坦、克鲁格和阿克曼而延续至今的行星网络传统。就此而言,像伊纳里图的《通天塔》乃至贾樟柯的《天注定》都可谓《党同伐异》的直系后裔,也都隶属于拉图尔式的行动者网络。参照拉图尔自己的说法,行动者网络理论(ANT)指向一种实体之间的联系,它们除了被重新组合在一起的短暂时间之外,无法以日常的方式被理解为社会实体。(23)由于ANT这个缩写非常适合目盲、近视、醉心于工作且善于按图索骥的集体行动者,拉图尔将其比喻为“一只蚂蚁为其他蚂蚁写作”。(24)德·卢卡借此认定,拉图尔的行星网络在2016年的《人类之巅》中得到了最彻底的表述:借由手机屏幕拍摄的蚂蚁钻入、爬出洞穴的镜头,一个蚁穴贯通了整个行星,在相对处于地球两端的莫桑比克和菲律宾之间建立起了直接联系。《人类之巅》由此构造了一个将世界相对化的行星网络,它呈现的不仅是世界范围内的相互联系,还有我们同脚下这个看不见的世界之间的联系,因而也与包括自然环境和非人类动物在内的更广泛的网络生态系统相联系。(25)在一种行星的谱系脉络中,它以拉图尔式的“直面盖娅”重写了洪堡式的“万物交联”。

地质与深层:一种行星触感

在解读洪堡行星遗产的过程中,我们既要注意他作为地理学家的身份,也不能忽视其作为地质学家的贡献。洪堡的时代是地质学的英雄时代,但他本人只勘察过死火山,且遗憾地于1803年与刚刚喷发的科托帕希火山擦身而过。(26)在后世见证过活火山的人当中,最知名的无疑包括法国电影人让·爱泼斯坦,他于1923年前往拍摄了埃特纳火山,并且赞叹道:

雄壮的火山啊!我从未见过可与你相媲美的表达。大火令万物色泽尽失,变得灰暗、愚钝、死气沉沉。在人们眼前,每棵树上的每片树叶都历经了整个秋季,直至干裂、扭曲、焦枯,坠入火海迸裂当中……两百米外,炽热的激流从一个近乎圆形的裂缝中喷涌而出,形成一条像熟透的樱桃那样红、像鲁昂的塞纳河那样宽的河流。蒸汽将天空遮蔽为瓷器一样的白色。伴随一阵阵腐臭,猛烈的风掀起了灰烬的涡流,它们在地面上振翅飞行,恍如居住在火山边缘的奇特海鸥。(27)

俄裔实验电影人、学者萨拉·利特文采娃在读到这段话时表示,爱泼斯坦的行文节奏及遣词造句,都是为了让自己在面对巨大地质变化时所体验到的敬畏之情跃然纸上。在此,火山喷发最令人瞩目的地方在于它将地质的深层时间可视化了,犹如一部地球诞生过程的延时电影:在地球深处的熔炉中,地球的元素物质熔化为分子碎片,以液态岩浆的形式喷发出来,冷却后形成地质构造。(28)爱泼斯坦的火山电影尽管未能保存下来,但它提供了一种行星地质的见证,将凡尔纳式的幻想变成了实录。(29)利特文采娃由此追溯了从爱泼斯坦到谢尔曼·杜拉克和玛雅·德伦的创作史,并且指出,上述诸人之所以提出了电影之于人与非人关系的媒介特异性,关键就在于他们本身都是电影创作者:“他们不仅仅是在反思电影媒介,更是用自己的整个职业生涯来探索这些命题在实践中的意义,开发出体现这些命题的具体运镜方法和剪辑技巧。”(30)

行星性之不可忽视的方面就是这一垂直的地质维度,这恰恰是德·卢卡在《行星电影》一书中相对忽视的方面,尽管他征用了惊奇(wonder)这一术语来指涉电影令不可见物可见的行星特征,但整体论述仍偏向于制图学的表面。也正是在此,行星电影必然指向地质学,指向格拉汉姆·哈曼所说的“物的火山芯”,(31)其前提则是人类行动者与行星地层的接触:这种触觉不仅涉及突破和改造地貌,更涉及500余年采掘资本主义的历史,“人类世”的到来便是因为人类已经成为影响地质的力量。而在论及这种行星接触时,北美触感学派(如维维安·索布切克与劳拉·马克斯等)的理论已然不再适用,取而代之的是行动实在论(agential realism)哲学家凯伦·巴拉德的触觉理论。当代最重要的几位地质实验电影人伊丽莎白·波维内利、乌苏拉·比尔曼以及利特文采娃都一再提及巴拉德《半途遭遇宇宙》一书的启发。诚如比尔曼指出的:“正是问题、选择、运动、设备和定向观察造就了特定的物质现实,艺术家与科学家共同创造了这一现实,同时她也是这一现实的组成部分。”(32)这一新的理论前提,促成了比尔曼从水文地理到行星地质的创作道路转变,同时也革新了她对影像制作的理解:“视频制作并非是在表征现实,而是在创造现实。影像制作的能动性不在于电影制作者想要再现某种情境的假定意图,而是电影制作者的制作过程和她在改变物料、政治和知识总体配置方面的直接贡献。”(33)

真正将这一理论路径系统化并予以定名的,是作为比尔曼后辈的利特文采娃。这位年轻的学者延续了巴拉德在《论接触》一文中提出的基本问题,从外部边界与突破边界、可感知与不可感知这两个角度来思考关于接触的问题,并强调这种伴随着脆弱性(vulnerability)而到来的责任:“面向他者的暴露感至关重要,我们的脆弱性所带来的约束性义务亦是如此。”(34)她随即强调:“制作电影就是接触,就是作决定,所有这些都与影片中的非人类主体直接相关。因此若要感知生态危机,就必须进行一种光学调节,这与其说是让不可见变得可见,不如说是找到并澄清人类身体及其系统与看似难以察觉的研究对象的现有联系点。”(35)利特文采娃将这一行星式的理论/方法命名为“地质电影制作”(Geological Filmmaking),在2022年出版的同名著作中,她重申了自己的方法立场:“我并不是在写电影,而是在写电影与电影制作。我是作为一名电影人来撰写本书的,同时这本书很大程度上也是为电影人而写的。”(36)

作为实验电影人,利特文采娃制作过多部地质电影。在2016年的《石棉》(Asbestos)中,她访问了加拿大魁北克的石棉镇旧址,拍摄了大量清理石棉的视频并调用了大量的历史档案影像,由石棉这种取自矿坑、应用广泛、富有毒性且介于可见与不可见之间的材料出发,来探索隐喻触觉与真实物理触觉之间的差异。石棉固然是一种不易被察觉的非人类施动者,但却能为地质学提供一种电影的感知框架,并容许我们在此框架内思考跨越所有尺度的千丝万缕的联系:从分子到行星,从现下时间到深层时间。按照利特文采娃的说法,作为石棉的矿物和作为石棉的电影以各自的方式穿越了内部和外部的边界。这些边界涵盖从单个细胞到构成我们外部边界的皮肤、从皮肤到防护服这类外层皮肤、从身体到墙壁、从室内到室外、从本地到全球、从屏幕到视觉神经。(37)

而在2017年制作《萨拉勒姆》(Salarium)时,利特文采娃及其摄制组开赴死海附近的犹大沙漠。在极限的高温中,每个镜头都只能在90秒的“绝对间隙”内拍摄——这是摄影机在沙漠的热空气中运行的极限,也是拍摄者的身体忍耐的极限。通过将制作过程中的自律转化为他律,利特文采娃重申了波维内利的“地质本体权力”(geontopower),这是后者在同卡拉宾电影小组(The Karrabing Film Collective)研究澳大利亚地区的地质人类学时提出的概念。(38)地质本体权力的核心在于重申生命与非生命的关系——波维内利写道:“若要将生命定义为一种自我制导的活动,最好的方式是从生物体所谓的‘最后一层膜(final membrane)的角度看待生化过程……这层膜将生物体及其环境相互联系又彼此隔离。人类的最后一层膜通常被认为是皮肤,也被体验为皮肤。”(39)因此,行星地质学的原则就是将感知范围扩大到生物体的这层膜之外,并感知生物与地质之间的交互新陈代谢(mutual metabolism)。利特文采娃正是以这样的原则处理《萨拉勒姆》的制作的,而且她用一半篇幅来讲述当事人陷入天坑的经验,通过具身还原将影像交托于天坑的实际地形。(40)這一思路也异常接近英国耳石电影小组(The Otolith Group)创作的《媒介地球》(Medium Earth,2003)——该片通过将地球视为一个媒介,关注用影像运动去贴合地质形貌,去迎向整个行星的凸起和裂隙,如此便回应了拉图尔呼吁的“在地观察模式”(terrestrial mode of seeing)。这种观察要求将视觉深入到地球的千百个褶皱当中,(41)地质电影制作旋即成为一种用于挖掘行星的工具。

倘若行星地质学存在一个挖掘、突破(膜)的运动,那么它必然会穿越表面并进入一个洞(hole)。利特文采娃援引了罗伯托·卡萨蒂和阿奇尔·瓦尔兹在其洞穴本体论研究中的说法:“墙上的洞不是由你看到的阴影构成的,也不是由里面的空气构成的,更不是由掉在地上的灰泥和油漆碎片构成的。”(42)相反,洞是一种表面现象,意味着它是一个连续物体表面的中断。在此,表面被理解为“物质对象与环境对象接触的首要部分”,它就如皮肤一样,让生物体既隔绝了环境又联结了环境。(43)洞出现的前提,是存在一个可以被穿透的表面,因此,“洞寄生于宿主之上”。(44)它既非一个位置,也非一种在场。我们无法确定洞是否占据了自身的位置。或者说,只要没有东西占据那个位置,就会出现一个洞,(45)天坑亦是这样一种洞。洞亦回应了斯皮瓦克论及行星时反复提及的“女性的生殖器官……这个神秘而令人恐惧的地方……是通向人类昔日家园的入口”。(46)就此而言,洞是一种缺席的积极在场,它构成了韦拉斯哈古《能召唤前世的布米叔叔》(以及《吸血鬼》)和赫尔佐格《忘梦洞》中的行星地质入口,构成了弗兰马汀诺《洞》中的地质本体凝视。它们各自取消了将人与环境分割开来的那层膜,重新构造了生命与非生命之间的行星亲缘性。

电影与书写:一种行星思维

行文至此,我们触及了行星电影可能的两重面向:其一是行星地理学,意味着全面展开,达到全幅,开启一种行星式的视觉尺度;其二是行星地质学,意味着向下挖掘,达及深层,体验一种行星式的触觉维度。但这两者是否能在行星电影的绝对概念下通过某种智性检验尚存疑问,因为它们可能都只是行星电影的某种不充分条件。

就第一个层面而言,我们首先面对的就是汉娜·阿伦特对太空影像的责难,她认为20世纪60年代将地球呈现于太空中的“阿基米德视角”在本质上属于技术帝国主义世界观(即海德格尔的“世界图像时代”)的具体化,同时也扭曲了我们作为同地球不可分割的人类在现象学和认知论上的极限。(47)沿着这一向度的批评,我们不难理解唐娜·哈拉维对基于航拍、遥感的“上帝之眼”(Gods eye)的深恶痛绝,她称这是一种“不知从何处遍观一切的神术”,一种“有权观看且逃避被看,有权表征且免于在场”的凝视。(48)相关的批评在新世纪变得更为多元:马丁·罗伯茨将《天地玄黄》《轮回》等行星人类学电影定义为“咖啡桌全球主义”(coffeetable globalism)。(49)T.J.德莫斯亦声称行星尺度的可视化依赖于庞大的数字卫星网络,因此深度嵌入了“军事—国家—公司”的装置当中。(50)尼古拉斯·米尔佐夫更是直指要害:由资本主义、帝国主义和工业主义主导的人类世视觉性(anthropocene visuality)通过美学麻醉造就了某种共谋的视觉体制,而这恰恰是让生态危机永久化的力量之一。(51)

倘若行星地理指向的是一种技术上可能的悖反,那么就第二个层面来说,行星地质学也同样没有单独的力量完成行星电影的任务:即便它充分面向了地质的深层时间(deep time)和所谓的“生态厚时间”(ecological thick time),(52)但究其本质,它仍然是一种“人类学电影”或者某种尚未成熟的、仍在探索当中的实验电影,并不具有足够的普适性。它一方面验证了地质学电影有其行动极限,即只能挖掘/洞穿到这颗行星的某个浅地层区域;另一方面证实了地质学电影的思维局限——它要么徘徊在一种反对晚期自由主义的人类学概念维度,成为一种同行星式的采掘资本主义交织在一起的批判语调(甚至可能是潜在的合谋),要么很容易陷入一种激进的、去人类化的万物有灵论。如果地质学电影必须求助于某种自然神学,那就很难担负起行星电影之名。

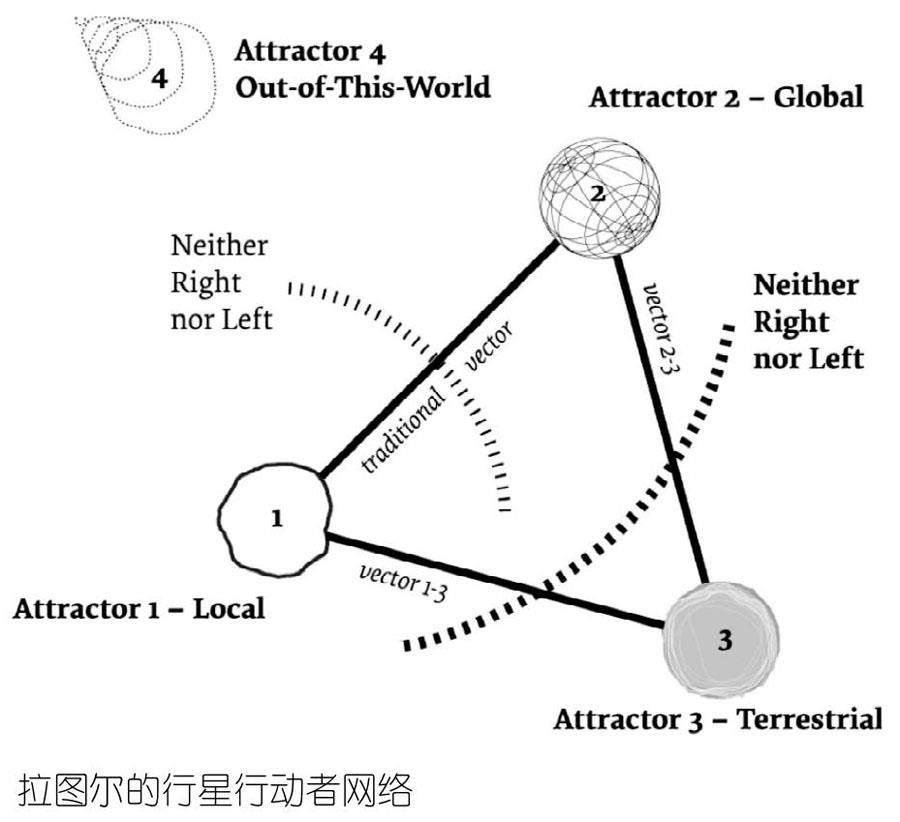

就此而言,行星电影必须明确自身的界域,校准自己的坐标。行星电影固然有责任思考全宇宙界域内的行星,但我们在有能力达成这一思考之前,优先面对的仍然是“这一颗行星”,(53)也就是以全幅地表和深层地质所锚定的这一行星界域,并且以行星取代乃至重写全球。“行星电影”固然是在全球电影(global cinema)乃至全球电影工业基础上才能诞生的概念,但它既不同于全球电影,亦不同于世界电影(world cinema),更不同于国族电影(national cinema)——这些电影术语几无逻辑依据,只是盲目跟从全球化的标签分类。正如张建德所言,世界电影是靠一体的世界经济共同培育的,是被地缘政治无意识所支配的。(54)但他试图立足亚洲电影来反对世界电影的计划也于事无补,因为洲际和本地(local)并没有超越全球或世界的本体论条件。上述电影标签似乎可以统统归入拉图尔在《着陆何处?地球危机下的政治宣言》中划定的行动者网络模式:它包含“全球化+”与“全球化-”,以及“本土化+”与“本土化-”两对相互拉扯的“吸引子”(attractor),以至于人类不再拥有一个共同的前景,甚至无法决定谁是进步的、谁是反动的。(55)

行星电影便是这样处在一个行星时代的拉图尔网络当中,它既不能像行星地理电影那样可能导向“全球化-”(globalization minus),也不能像行星地质学那样可能徘徊在“本土化+”(localplus),而是必须找寻一个新的“吸引子”(attractor)。按照拉图尔的说法,人类已经搭上一架像《萨利机长》中那樣的飞机,它正在飞往“全球”,但又被命令折返“本地”,而临时广播又提示本地也无法降落。(56)人类的悬空和无家可归被特朗普和马斯克等人进一步引向“离地”(outofthisworld,下页图中的“吸引子4”),也就是面向行星化和行星技术的全速前进。因为脱离了行星共存的现实前景,这一策略终将引火自焚。拉图尔的建议是与之相反的行动方向,即“在地”(terrestrial,下页图中的“吸引子3”):

如果“在地”不再是人类行动的框架,那是因为它本身已经参与其中了。空间不再是那个带有经纬网格的制图学空间。空间已经成为一段动荡的历史,我们是参与者,对其他参与者的反应作出回应。我们似乎已经在地质历史(geohistory)中着陆(down to earth)了。(57)

因此,行星电影面临第三个也是最为本质的问题:必须在思维层面介入全行星界域内的“着陆何处”以及“如何着陆”的问题。也正是在这一行星行动者网络中,我们得以把握“行星化”(planentarization)和“行星性”(planetarity)这对同时涌现但又截然相反的概念。按照许煜的看法,行星化是对物质和能量的全面动员,接近拉图尔意义上的“全球化-”,它只能导向更密集的行星化和无产阶级化(proletarianization),因此唯一的方案就是用行星思维(planetary thinking)来取代全球思维(global thinking)——沿着自海德格尔到阿克塞洛斯的路径,许煜将行星思维定义为“生物多样性、心智多样性和技术多样性”,(58)这是一种已然开始形成但尚未定型的思维。正如行星艺术仍是不够系统化的、在文化及风格上尚未达到“临界质量”的艺术,我们也可以将这种兼有行星地理、行星地质和行星思维,已然可以构想但尚未真正来临的电影称为“行星电影”。

本着行星思维的立场,我们可以将广幅的行星地理和深层的行星地质改造为行星性的行动者网络理论以及面向对象的本体论(OOO),前者的使命在于团结和交联表面的行动者,而后者的使命则是确立一种以对象为导向的深度挖掘。哈曼声称面向对象的本体论实际包含了行动者网络理论,因此它可以成为这个时代的“万物理论”。或者说,是面向对象的本体论与行动者网络理论确定了行星时代的技术和经验视域,也确定了朝向着陆的界域,即拉图尔所称的临界区域(critical zones)。

临界区域作为一个地球科学概念,指向了大气层和母岩层之间几千米厚的区域——它对这颗行星来说不过是一层薄膜、一层漆面、一层皮肤和几个无限折叠的层次,但却容纳了这颗行星上生命与非生命之间的所有纠缠。(59)行星电影必然要达到这种触及行星共生(planetary symbiosis)的层面——在此,从琳恩·马古利斯到哈拉维所强调的“共生”不止发生在诸生命之间,也发生在生命与非生命(而不仅是人类与非人类)之间。毫无疑问,所有的电影活动都在该区域中发生——除了影像的制作之外,还包括提取用于制作影像的能源,以及用来制造摄影机的矿物、金属、塑料和化学品的各种活动。这是一个没有诱人色彩但需要太多观照、太多关注、太多时间、太多交往手段的领域,是土壤与世界的结合,是一个既不像“全球化-”,也不像行星幻象(planetary vision)的世界。(60)

正是因为土壤让人依附,世界让人脱离,行星电影关注的必然是这种临界状态,即悬浮与着陆、世界与土壤的辩证性。在这个维度上,除了阿彼察邦·韦拉斯哈古和拉夫·迪亚兹这样的“全球在地化”作者可能提供某种对行星电影的思考之外,(61)像宫崎骏这一类的主流作者亦值得重估,毕竟他的多部电影都能在“人类世”的行星境况中获得新的释义:历数《风之谷》《天空之城》《红猪》《千与千寻》《哈尔的移动城堡》《起风了》中的“离地”状态,我们不难发现宫崎骏电影的主题就是为“着陆行星”而战。然而,有关着陆的最深度文本还当属阿方索·卡隆的《地心引力》,该片设计了以空间站为象征的行星化基础设施,它的目的恰恰在于摆脱行星。因此,在这一设施发生故障后,宇航员无论如何都要重返行星——在此过程中,她既要求助于这些行星技术设施(飞船、救生舱、无线电等),又要借助于安因冈(Aningaaq)这位爱斯基摩人的支援和导航,进而实现在临界区域的完整穿越。因此,拉图尔呼吁的“着陆”或“行星接地”(planetary grounding)(62)是一个政治问题、技术问题、美学问题,也是一个最重要的生态问题——这也是当代行星理论面向技术奇点和“人类世”(新气候体制)时给出的解决方案。

结语:行星电影及其可能

应该说,行星电影尚未展开全貌,也未被完整定义,但已然创造了一种导向或说一个思考创作的起点。它既非一种类型,也非一种风格,而更像是一种伦理—— 一种承接列维纳斯到斯皮瓦克的他异性伦理,这种他异性曾经被引向斯皮瓦克援引的“翼手龍”(pterodactyl)以及哈曼援引的“克苏鲁”等形象,阿克塞洛斯则谓之为“迷误”(die Irre)。(63)按照阿克塞洛斯的看法,行星思维不是在外太空找寻可供殖民的居所,而是重新找到家园——而且这个家园决不仅是爱国主义、民族主义、国际主义或宇宙政治的,它应当是属于存在之历史和世界之历史的,是天命(geschick)的。(64)这里的“天命”,在行星哲学的线索中,要求人类能以“和谐—行星”的方式嵌入世界游戏。

本着一种行星电影的立场,我们不能放弃既往的技术条件,却应该放弃仅谈论人类或生命,转而谈论行星意义上的“地依”(earthbound):无论人类、山石、草木或者电影,都是其中的一员——这便是肖恩·库比特所说的“我们血液中的铁、我们泪水中的盐,将我们与我们的工具以及这颗行星深度关联在一起”①。行星电影是敞开式的,其对象便是临界区域内生命与非生命之间的纠缠,它致力于彼此照管(stewardship),以培育我们与行星的共同纽带。在一种行星电影中,作者是多重的,观众亦然;我们各自不仅都是新气候体制的观察者,也都是这部电影的一部分,终要与它“合金”,与它形成“堆肥”(humus)。②

本文系国家社科基金艺术学青年项目“中外电影技术交流史”(编号:19CC168)的阶段性成果。

① Sean Cubitt,Finite Media:Environmental Implications of Digital Technologies(Durham and London:Duke University Press,2017),p.188.

② 陆兴华:《论人类世艺术》,商务印书馆2023年版,第8页。

作者简介:韩晓强,西南政法大学新闻传播学院副教授,电影学博士

Towards a Planetary Cinema

Han Xiaoqiang

Abstract:Twenty years after Spivak proposed the concept of “planetary”,facing the dual crisis of technological singularity and the Anthropocene,“planets” and “planetary” have gained new era meanings and become academic hotspots again,triggering a new academic turn,leading to the emergence of concepts belonging to the era such as “planetary art” and “planetary cinema”. Based on the development trajectory of the concept of “planets”,the “planetary nature” of film media can be clarified through the cognitive context of “surface geology planets”,and the concept and connotation of “planetary cinema” can be grasped through three aspects:planetary vision,planetary touch,and planetary thinking,thus calling for possible “planetary cinema” of this era.

Keywords:planetary cinema;planetary thinking;geological filmmaking;critical zones

①Amy J.Elias and Christian Moraru(eds.),The Planetary Turn:Relationality and Geoaesthetics in the TwentyFirst Century(Evanston:Northwestern University Press,2015),p.xvii.

②阿克塞洛斯這段时间的文稿在1966年被结集出版,中译本参见[法]科斯塔斯·阿克塞洛斯:《未来思想导论:关于马克思和海德格尔》,杨栋译,南京大学出版社2020年版。

③参见金美玲:《论艾特玛托夫的“星球思维”》,《俄罗斯文艺》2020年第1期。

④参见[美]佳亚特里·查克拉沃蒂·斯皮瓦克:《一门学科之死》,张旭译,北京大学出版社2014年版,第90页。译文有修改,值得一提的是中译本将planet全部翻译成了“星球”。

⑤[美]托比·李思:《语言“监狱”里的行星政治学》,诸葛雯译,载《萃岭:行星智慧》,博古睿研究院2022年“春季刊”,第41-42页。

⑥Graiwoot Chulphongsathorn,“Apichatpong Weerasethakuls Planetary Cinema,”Screen 62,no.4:541-548.

⑦Tiago de Luca,Planetary Cinema:Film,Media and the Earth(Amsterdam:Amsterdam University Press,2022).

⑧[德]安德烈娅·武尔夫:《创造自然:亚历山大·冯·洪堡的科学发现之旅》,边和译,浙江人民出版社2018年版,“前言”部分第12-13页。

⑨ 洪堡曾经试图以“盖娅”命名这套著作,但最终仍定名为《宇宙》。

⑩参见Tiago de Luca,Planetary Cinema:Film,Media and the Earth(Amsterdam:Amsterdam University Press,2022).

?德文Bergfilm,也称山岳电影,指魏玛时代由狂热的阿尔卑斯山登山家兼电影人阿诺德·范克(Arnold Fanck)开创的一个电影类型;德国女导演里芬斯塔尔也是这一类型的代表人物。值得一提的是,范克本人的地理学博士学位正是从洪堡大学获得的。

?Tony Patrickson,“Kataskopos:The Extraterrestrial View of the Earth in Film,”dissertation of Huston School of Film and Digital Media,2016,pp.5-6.

? Kelly Oliver,Earth and World:Philosophy After the Apollo Missions(New York:Columbia University Press,2015),p.23.

?参见Allison Patricia Whitney,“The Eye of Daedalus:A History and Theory of IMAX Cinema”(PhD thesis,University of Chicago,2005).

?“自然之图”是洪堡攀登钦博拉索山之后绘制的山脉纵剖图,意在以一张维系万物的大网将自然呈现在读者们面前。洪堡后来解释说,他想“在一页纸上展现微观的宇宙”,参见[德]安德烈娅·武尔夫:《创造自然:亚历山大·冯·洪堡的科学发现之旅》,边和译,浙江人民出版社2018年版,第83页。

?Michael Cowan,“Cutting Through the Archive:Querschnitt Montage and Images of the World in Weimar Visual Culture,”New German Critique 40,no.3(Fall 2013):20-21.Cited from Planetary Cinema:Film,Media and the Earth(Amsterdam:Amsterdam University Press,2022),p.161.

?[匈]贝拉·巴拉兹:《电影美学》,何力译,中国电影出版社2003年版,第164页。

?Tiago de Luca,Planetary Cinema:Film,Media and the Earth(Amsterdam:Amsterdam University Press,2022),p.164.

?Dziga Vertov,KinoEye:The Writings of Dziga Vertov,trans.Kevin OBrien and ed.Annette Michelson(Berkeley,CA,and London:University of California Press,1984),p.299.

?《浮生一日》是从2010年7月24日拍摄的4500小时镜头素材中剪辑出来的90分钟正片;《地球一天》是根据2010年10月10日的全球影像剪辑的正片。

(21)Armand Mattelart,Networking the World,1794—2000,trans.Liz CareyLibbrecht and James A.Cohen(Minneapolis and London:University of Minnesota Press,2000),p.20.

(22)Tiago de Luca,Planetary Cinema:Film,Media and the Earth(Amsterdam:Amsterdam University Press,2022),p.240.

(23)Bruno Latour,Reassembling the Social:An Introduction to ActorNetworkTheory(Oxford:Oxford University Press,2005),p.65.

(24)同上书,第9页。

(25)Tiago de Luca,Planetary Cinema:Film,Media and the Earth(Amsterdam:Amsterdam University Press,2022),p.256.

(26)洪堡因为前往墨西哥的任务而放弃了近在咫尺的活火山考察,此时他离这座火山只有几天的行程。他最终只在航行的船上看到了火山喷发。参见《创造自然》,第87-88页。

(27)Jean Epstein,“The Cinema Seen from Etna”,in Jean Epstein:Critical Essays and New Translations,eds.Sarah Keller and Jason Paul(Amsterdam:Amsterdam University Press,2012),p.288.

(28)Sasha Litvintseva,Geological Filmmaking(London:Open Humanities Press,2022),p.24.

(29)凡尔纳创作过以火山为主题的科幻小说《地心游记》,目前有十余部影视改编作品。

(30)Sasha Litvintseva,Geological Filmmaking(London:Open Humanities Press,2022),p.29.

(31)[美]格拉汉姆·哈曼:《迈向思辨实在论》,花超荣译,长江文艺出版社2020年版,第168页。

(32)Ursula Biemann,“Geochemistry & Other Planetary Perspectives,”in Art in the Anthropocene Encounters Among Aesthetics,Politics,Environments and Epistemologies,eds.Heather Davis and Etienne Turpin(London:Open Humanities Press,2015),p.121.也可参见杨北辰:《山脉、地层与矿物:实验影像中的地质转向》,《电影艺术》2023年第3期。

(33)同上书,第122页。

(34)Karen Barad,“On Touching–The Inhuman That Therefore I Am,”Differences:A Journal of Feminist Cultural Studies 23,no.3:218.

(35)Sasha Litvintseva,Geological Filmmaking(London:Open Humanities Press,2022),p.87.

(36)同上书,第30页。

(37)Sasha Litvintseva,Geological Filmmaking(London:Open Humanities Press,2022),p.88.

(38)按照波维内利的说法,地质本体权力是一个晚期自由主义的问题,也是对位于福柯“生命权力”的概念。波维内利指出了澳大利亚原住民地质本体权力的三个形象:沙漠、泛灵论者以及病毒。她在书中举例时也提到了《疯狂的麦克斯》以及《四次》等电影。参见Eliabeth A.Povinelli,[WTBX]Geontologies:A Requiem to Late Liberalism[WTBZ](Durham and London:Duke University Press,2016),p.15.

(39)同上书,第40页。

(40)《萨拉勒姆》讲述了以色列地质学家伊莱·拉兹(Eli Raz)掉入天坑的经历,并跟随这位当事人重现了当时的实际体验。

(41)[法]布鲁诺·拉图尔:《着陆何处?地球危机下的政治宣言》,胡恩海译,上海书店出版社2023年版,第204页。

(42)Roberto Casati and Achille C.Varzi,Holes and Other Superficialities(Cambridge,MA:MIT Press),p.9.

(43)同上书,第11页。

(44)Roberto Casati and Achille C.Varzi,Holes and Other Superficialities(Cambridge,MA:MIT Press),p.16.

(45)同上书,第9页。

(46)[美]佳亚特里·查克拉沃蒂·斯皮瓦克:《一门学科之死》,张旭译,北京大学出版社2014年版,第93-97页。

(47)Hannah Arendt,“Mans Conquest of Space,”The American Scholar[WTBZ] 32,no.4(Autumn 1963):527-540.

(48)Donna Haraway,“Situated Knowledges:The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective,”Feminist Studies 14,no.3:581.

(49)Martin Roberts,“Baraka:World Cinema and the Global Culture Industry,”Cinema Journal 37,no.3(1998):67.

(50)T.J.Demos,Against the Anthropocene:Visual Culture and Environment Today(Berlin:Sternberg Press,2017),p.17.

(51)Nicholas Mirzoeff,“Visualising the Anthropocene,”Public Culture 26,no.2(2014):213-232.

(52)Astrida Neimanis and Rachel Loewen Walker,“Weathering:Climate Change and the ‘Thick Time of Transcorporeality,”Hypatia 29,no.3:558-575.

(53)即便如此,像《索拉里斯》《第三類接触》《降临》《云图》《阿凡达》这样的电影仍然能够为我们提供一种关于全宇宙行星共生的可能性的思考。

(54)[新加坡]张建德:《亚洲电影与世界电影》,韩晓强译,《电影艺术》2019年第6期。

(55)[法]布鲁诺·拉图尔:《着陆何处?地球危机下的政治宣言》,胡恩海译,上海书店出版社2023年版,第78-79页。

(56)同上书,第79-80页。

(57)参见[法]布鲁诺·拉图尔:《着陆何处?地球危机下的政治宣言》,胡恩海译,上海书店出版社2023年版,第102-103页。译文有修改。

(58)许煜:《迈向行星思维》,余航译,载《萃岭:行星智慧》,博古睿研究院2022年“春季刊”,第54-67页。

(59)[法]布鲁诺·拉图尔:《着陆何处?地球危机下的政治宣言》,胡恩海译,上海书店出版社2023年版,第198页。

(60)参见[法]布鲁诺·拉图尔:《着陆何处?地球危机下的政治宣言》,胡恩海译,上海书店出版社2023年版,第230-231页。译文有修改。

(61)朱彭萨松认为阿彼察邦·韦拉斯哈古是一位思考行星电影之可能的作者,这是因为他的电影不仅属于泰国、亚洲、全球,属于国际在地、世俗和跨国,同时也超越了这些层级,能够反思地球的过去和未来。参见Graiwoot Chulphongsathorn,“Apichatpong Weerasethakuls Planetary Cinema,”Screen 62,no.4:541.

(62)拉图尔在他于近年策划的题为“临界区域”的展览中,赋予了“着陆”一个不同的说法,即“行星接地”。参见Bruno Latour and Peter Weibel(eds.),Critical Zones:The Science and Politics of Landing on Earth(Karlsruhe:ZKM,2020),p.11.

(63)[法]科斯塔斯·阿克塞洛斯:《未来思想导论:关于马克思和海德格尔》,杨栋译,南京大学出版社2020年版,第69页。

(64)参见同上书,第36页。译文有修改。