藉言存人:张元济、金兆蕃与续辑《槜李文系》

【摘要】续辑《槜李文系》的编纂活动由张元济、金兆蕃及葛嗣浵发起,历时14年,是嘉兴地方文献的集大成之作。通过上海图书馆藏稿本中保留的批校信息,结合张元济、金兆蕃的相关信札,能够大致还原续辑《槜李文系》的过程,并揭橥诸人保存乡贤文献时的编纂思想。虽然张元济与金兆蕃最后未能如愿将该稿本付梓,不过他们“藉言存人”的目标在很大程度上已经达成,他们的编纂和讨论过程也是研究地方文献时的重要借鉴。

【关键词】张元济 金兆蕃 《槜李文系》 嘉兴 地方文献

续辑《槜李文系》是20世纪20年代,由张元济、金兆蕃和葛嗣浵等人共同发起,旨在保存嘉兴乡贤文献的一场学术活动。该活动从1921年张元济发起公告,到1935年葛嗣浵将稿本交由嘉兴图书馆,前后经历了十四年时间,张元济、金兆蕃等人更是为之花费了大量心血。该书原稿一度流散在民间,最终在1948年重新出现,由海盐商人颜文凯出资购买后捐赠给上海合众图书馆吴美娟:《集郡邑文献之大成,传乡邦先贤之精魄——记〈槜李文系〉的成书过程》,李性忠主编:《〈图书馆研究与工作〉论文选(2000—2005)》,浙江人民出版社2006年版,第329页。,现藏于上海图书馆,并收录于《槜李诗文合集》中沈红梅、黄显功主编:《槜李诗文合集》,国家图书馆出版社2020年版。。由于此书未曾刊刻成集,长期以来并未受到学界应有的重视,对其成书过程鲜有揭橥。虽然已有张人凤《〈槜李文系〉续辑始末》、吴美娟《集郡邑文献之大成,传乡邦先贤之精魄——记〈槜李文系〉的成书过程》、沈秋燕《张元济对续辑〈槜李文系〉的贡献》等研究成果张人凤:《〈槜李文系〉续辑始末》,张人凤编著:《张元济研究文集》,上海辞书出版社2007年版,第268—276页;吴美娟:《集郡邑文献之大成,传乡邦先贤之精魄——记〈槜李文系〉的成书过程》,《〈图书馆研究与工作〉论文集(2000—2005)》,浙江人民出版社2006年版;沈秋燕:《张元济对续辑〈槜李文系〉的贡献》,上海图书馆编:《张元济与中华古籍保护研究》,上海古籍出版社2018年版。,但对于收稿过程的还原尚显不足,对收稿后的整理工作也略笔带过。笔者在钩连稿本和张元济、金兆蕃相關信札的基础上,能够厘清续辑《槜李文系》收稿和整理过程中的诸多问题,以及张、金之间关于选文的不同看法。藉此不仅能还原张元济、金兆蕃的具体贡献,更为地方文献整理工作提供了宝贵的经验和启示。

一、续辑《槜李文系》的收稿情况

光绪年间,陈其荣曾辑《槜李文系》六十卷,未成。忻宝华(字虞卿)辑汉代以降嘉兴府属七县邑人著作,共得作者1237人,文章1907篇。这部稿本没有刊印,后归平湖藏书家葛嗣浵(字稚威)所有。葛嗣浵一直想继续忻宝华的事业,1921年,与张元济、金兆蕃商量后,三人一拍即合,决定面向全国范围开展续辑《槜李文系》的活动,“拟将光季宣初之郡人作述赓续其次,并增补原书缺略”张人凤编:《张元济全集》第1卷,商务印书馆2007年版,第221页。。也就是说,不仅要从体例上弥补《槜李文系》没有收入“光季宣初”的遗憾,同时也要对光绪之前忻辑的内容进行扩充。

为此,他们拟定并刊印了《筹刊槜李文系征稿募资公启》(后简称《公启》),该《公启》实际分为五个部分:《公启》正文、征稿简章、收稿处、《槜李文系》凡例和姓名总目。其中,简章、凡例和姓名总目对于收稿工作来说是最重要的。简章和凡例规定了收稿要求和方式,姓名总目则将忻虞卿所辑的姓名列出,方便众人在原来的基础上进行扩充张元济、葛嗣浵:《筹刊槜李文系征稿募资公启》,民国十年铅印本。。《公启》由张元济寄给各地负责人,再由负责人分发给乡绅。各地将稿件整理缮写后寄给张元济,稿纸、抄资和送费均由张元济提供。

今上海图书馆所藏《续辑〈槜李文系〉》稿本(后简称《续文系》),共78册,多数为统一式样的稿纸,11行,行26字,版心有“槜李文系稿纸”字样,即当时张元济提供的稿纸。在许多稿纸上,张元济都注明了日期及寄件人,如“龚君未生交来11/9/5”“吕肖夔来11/10/23”“张咨三君来12/1/11”《续辑〈槜李文系〉》,上海图书馆藏稿本,第532、4903、4927页。等,可作为张元济友朋往来材料的补充。除“槜李文系稿纸”外,尚有其他稿纸,如“南社丛刻编辑用纸”“郑氏家谱”等。笔者认为,今日所见稿本《槜李文系》,就是当日张元济收稿的原件,展现了当时编纂的过程。

在稿本的左上角,常常能够看到“简称+数字”的标记,这应该是收稿时根据稿件的来源所添写的。虽然这些稿件依照作者年代重新编排,但我们还是可以将这些标记归类,还原当时的收稿情况。经笔者查阅,稿本的标注有如下几种:

甲(一—十) 乙(一—十)

平(一—十一) 菊(一—九) 海(一—四) 石(一—六) 善(一—八)

逖(一) 加(一—三)

由此可以知道各地大致的收稿数量及情况。“甲”“乙”都源自北平也就是金兆蕃处,“平”是平湖(以葛嗣浵为主),“菊”则为张元济所辑,“海”为海盐,“石”为石门,“善”为嘉善,“逖”为张元济的海盐老乡朱希祖(字逖先)所辑,“加”是张元济在1923年截止收稿后辑的。其中,张、金、葛这三位发起人的成果最为丰盛。葛嗣浵的藏书楼“传朴堂”里,“最有特色的是乡邦文献,既多且精”陈心蓉:《嘉兴藏书史》,国家图书馆出版社2010年版,第303页。,又是发起人,不难理解十一巨册的成果。下面分别考察张、金辑稿的大致情况。

(一)张元济

上海合众图书馆成立时,张元济将“历年收藏旧嘉兴一府前哲遗著四百七十六部一千八百二十二册赠与本馆,并以海盐先哲遗征三百五十五部一千一百十五册”叶景葵:《〈海盐张氏涉园藏书目录〉序》,张人凤编:《张元济与中国近现代图书馆事业》,上海科学技术文献出版社2014年版,第239页。。之所以有如此丰富的收藏,是因为张元济很早就开始留意搜集乡邦文献。除了普通的文集,张元济还重视家谱等秘本。比如,在《续辑〈槜李文系〉》稿本中,钱萱、钱葵、钱与映、钱应曾、朱学忠、曹懋官诸人,旁批“见《钱氏家史》”。按张元济致朱希祖信中,“弟近来一无所得,惟在徐晓霞处见有明万历钱懋穀所辑《钱氏家史》一部”张人凤编:《张元济全集》第1卷,商务印书馆2007年版,第354页。,可见张元济对于乡邦文献,随买随辑,并不断录入《槜李文系》中。

张元济特别关心海盐当地的文献搜集工作。他联系当地族人,希望“族中所有著述应尽力搜罗,附入,庶可永久流传”张人凤编:《张元济全集》第2卷,商务印书馆2007年版,第272页。。同时张元济从府县志的《人物》《文苑》《孝义》《隐逸》《艺术》《列传》诸门中辑出作者姓名,手抄一份《槜李文系海盐已选未选姓氏录》张元济:《槜李文系海盐已选未选姓氏录》,上海图书馆藏稿本。,寄给海盐地方的负责人谈文灴,方便谈文灴按图索骥。

涵芬楼所藏方志是张元济最重要的宝库。在《〈涵芬楼烬余书录〉序》中,张元济讲述了其为涵芬楼收集方志的过程:“民国之始,余锐意收集全国方志。初每册值小银钱一角,后有腾至什伯者。此虽不在善本之列,然积至二千六百余种,凡二万五千六百余册,亦非易易。”张元济:《涵芬楼烬余书录》,上海古籍出版社2022年版,序第4页。正是因为张元济拥有丰富的公、私之藏,所以1923年收稿截止时已辑得“菊”九册,后来继续搜集,又获得三册(“加”),如果算上助力海盐的四册,几乎等于北平的“甲”“乙”二十册了。

(二)金兆蕃

张元济认为,“京师为人文渊薮,同乡侨寓者极多”张人凤编:《张元济全集》第2卷,商务印书馆2007年版,第483页。,所以决定以北京为中心,由金兆蕃担任北方收稿的负责人。今按稿本标为“甲”和“乙”的二十册,大多钤有朱文“嘉兴谭新嘉志贤采稿”。谭新嘉字志贤,嘉兴人,时任京师图书馆中文编目组组长。据谭新嘉自订年谱《梦怀录》,民国十年(1921)九月,“起公余襄助海盐张菊生君元济、同邑金篯孙君兆蕃搜采《槜李文系》”国家图书馆出版社整理:《近代人物年谱辑刊》第十六册,国家图书馆出版社2012年版,第454页。,是金兆蕃在北平最重要的帮手,如金兆蕃致曹秉章信中:

《启桢条款》,北平图书馆有残本,曩年谭志贤兄助辑《槜李文系》,有从此书采出者。丁小明、柳和城整理:《近现代新见名贤尺牍五种》,凤凰出版社2019年版,第54页。

当时,京师图书馆馆藏地方志居全国首位,其他各类乡贤文献更是数不胜数,《启桢条款》(全名《嘉善县纂修启祯条款》)就是非常罕见的方志。第一次截稿(1921年末),金兆蕃寄来两百多篇稿件,但是张元济回复说:“词蔚之意,可辑补之文拟再展期一年,闻北京图书馆志书甚多,谭君所阅者尚未及半,想尊意亦以为然也。”张人凤编:《张元济全集》第2卷,商务印书馆2007年版,第485页。在后续的收稿工作中,嘉兴地方上已经显出搜罗殆尽的枯竭状态,与此相对,北平图书馆却仍然源源不断地来稿:“谭志贤兄检阅直省志书尚未完竣,自当再行展期。惟嘉、秀、善、海四邑,今年未曾交来一稿,只可告知经手人作为截止。桐、石两邑亦一律办理。”张人凤编:《张元济全集》第2卷,商务印书馆2007年版,第487页。嘉兴、秀水、嘉善、海盐、桐乡、石门在1923年2月就截止收稿,北平则一直延期到同年9月才结束。至于金兆蕃处最终的成果,由张元济致谭志贤的信可知:

前日得篯孙兄信,知续辑《槜李文系》业已截止,未批之稿不日可以寄来,计共得文一千三百七十篇,新增凡三百三十八家。非吾兄搜讨精勤,安能成此巨帙。乡邦文献藉免湮遗,远企芝辉,钦感何极。(1923年9月19日)张人凤编:《张元济全集》第3卷,商务印书馆2007年版,第487页。

据统计,原辑和续辑一共是4041篇文章,去掉原辑的1906篇,续辑为2135篇,金兆蕃处所辑就有1370篇,可谓成果丰厚。虽然北平所辑难免与各地有重复,但是由于北平处所辑“为最详明”,同时从稿本来看字迹也最为端正清晰,所以在后续的整理过程中被删汰的终究是少数。因此,在今天的稿本中,我们看到有大量标为“甲”“乙”的文章,也就不奇怪了。

经过张、金等人的大力呼吁,收稿工作获得阶段性成功。京沪如此庞大的方志资源,加上张元济、葛嗣浵等人收藏的文集,以及乡绅们的积极来稿,使得这场续辑《槜李文系》的活动能够集全国之力而为一府之事,远超当初忻宝华所用的人力和物力。所以,续辑在篇幅上大于原辑,虽出乎张、金的意料之外,却是情理之中的。

二、张元济的初步整理工作

到1923年9月,续辑《槜李文系》的收稿阶段大致告一段落。以后虽间或有加稿,但工作重心已经从搜集转移到整理之上了。由于张元济汇集了各地稿件,同时又拥有大量的文献材料,于是担任了初步整理工作。下面就来叙述整理的大致过程,以及其中遇到的问题。

(一)編排成册

张元济一开始就在《公启》的凡例中要求:“录送文稿时应附作者小传一篇。记述姓名、别字、生殁年月、著述、官阶、科名及其人之嘉言懿行。”张元济、葛嗣浵:《筹刊槜李文系征稿募资公启》,民国十年铅印本,第6页。然而各地还是不免照录那些有文无传之人:“来稿中尚有数人,未详其时代。后来排比恐致错乱。”(1922年2月11日)张人凤编:《张元济全集》第1卷,商务印书馆2007年版,第225页。张元济只得亲自查阅方志,希望考订出年代,并补充缺失的小传。为此,张元济不断搜集新的方志作为材料,比如他寄信给当时在清史馆任职的金兆蕃说:

现属友人就敝馆所藏各省志乘(大约新收者多与京师图书馆不同)重加搜辑,尚须数月可以竣事。……敬再启者,公司附设图书馆搜罗各省府厅州县志书,已得千六百种,约尚缺二百种。访购有年,迄未可得。现向各处借抄,冀成完璧。闻清史馆储藏各省志书甚多,兹附去目录一纸,皆敝处所缺者。拟求吾兄代为一查,其为馆中所有者,乞于单上记出掷还,再请设法借抄。(1923年9月27日)张人凤编:《张元济全集》第2卷,商务印书馆2007年版,第487—488页。

经过金兆蕃的搜查,“言钞补志书经核对,计得六十二种,为所寄目录三分之一,可雇人借抄”张人凤、柳和城:《张元济年谱长编》,上海交通大学出版社2011年版,第685页。。在收集材料的同时,张元济就开始了补订的工作。今按续辑《槜李文系》稿本中,有许多作者的小传并非在正文,而是用小楷工整地抄在书眉,大多便是张元济这一时期的工作成果。经过大半年资料搜集后,考订工作初见成效。1924年6月,张元济和葛嗣浵“勾留湖上先后六日,已将各县所辑各稿重行排比,并汰去重出之作”张人凤编:《张元济全集》第3卷,商务印书馆2007年版,第57页。,使续辑《槜李文系》大致成型。

这里提到另一项很重要的工作,就是“汰去重出之作”。由于张元济“在湖上整理之时汰去重出各稿,随即弃去”张人凤编:《张元济全集》第3卷,商务印书馆2007年版,第57页。,因此残存在稿本中的痕迹不多。幸而,诸如沈士龙、魏大中、曹勋等人的文章中间,还是批有“复删”的字样《续辑〈槜李文系〉》,上海图书馆藏稿本,第1030、1314、1575页。,表示删除此文。因为这些文章的稿件前后还收有该作者的其他文章,不能整篇抽出,所以只能作些记号,并保存到了现在。

(二)阙载待考

虽然《槜李文系》已经初步编排,但是张元济不但没有欣喜之情,反而在信中感慨:“前与篯孙、词蔚两兄发起续《槜李文系》,至今尚未结束,每一念及,为之彷徨。倘再担任如此繁重之事,直不啻蹙其命运。”张人凤编:《张元济全集》第1卷,商务印书馆2007年版,第352页。张元济如此烦恼的原因,见寄给金兆蕃的信中:

前月约词蔚兄赴杭州觅一清净旅舍,检查一过,将重复者悉数抽出。新增姓氏凡千数百人。现拟将未有小传者详加查核。即不能得其生平,亦欲知其所生时代,庶日后编次有所依据。(1924年8月4日)张人凤编:《张元济全集》第2卷,商务印书馆2007年版,第488页。

虽然“新增姓氏凡千数百人”,但是仍然有不少作者未能填上小传,甚至无法确定时代,意味着无法精确地将这些作者排入《续辑》之中。于是,张元济只能记下自己发现的蛛丝马迹,以俟后考。比如钱家修无小传,眉批:“此文自称秀水人,但遍查府县志并无其人,祈考。”《续辑〈槜李文系〉》,上海图书馆藏稿本,第1674页。又如范明泰眉批有:

按,范氏,《康熙秀水县志》入《孝义传》,有登万历庚子应天乡榜云。查科、贡两表,均无名氏,记此待考。《续辑〈槜李文系〉》,上海图书馆藏稿本,第1141页。

张元济曾向石门收稿人吕在廷提出意见:“来稿中仅称举人或岁贡,而不载何科者,敝处可以查补,但以后仍请同时记明。又无科名之人,生殁年月如能查出最妙。否则亦宜记其为何时人,庶编次时不致凌乱。”张人凤编:《张元济全集》第1卷,商务印书馆2007年版,第333页。科表是张元济考证时的一个抓手,但是此处县志有记而科表失载,很可能是县志出了错误。由于没有其他材料佐证,因此只能“待考”。

此外,对于清末作者,其卒年尤为重要,因为辑文时规定作者卒于宣统三年前方可入选,如果不知卒年,就无法确定是否符合要求。如吕庠镛小传提到他生活于光绪年间,眉批云:“未知卒于何时。”《续辑〈槜李文系〉》,上海图书馆藏稿本,第4894页。吴鼎元小传按语:“据《温疫霍乱时证跋》,知吴君为止欺族兄,必系近时人。所云‘年四十九而殁,未知是否在宣统年间,此须查明。张元济。”《续辑〈槜李文系〉》,上海图书馆藏稿本,第4917页。诸如此类问题,最终都没有在稿本中得到解决。

所以,和葛嗣浵在湖上编排之后,张元济曾寄信感叹:“惟所缺小传恐不易补。今此亦无可如何之事。”张人凤编:《张元济全集》第3卷,商务印书馆2007年版,第241页。直到1927年6月20日,张元济还在继续为考订工作操心,终于心力交瘁,致金兆蕃的这段话最能体现他的这种心情:

补征《槜李文系》久经结束,两载以来,时遭厄逆,心绪之恶,几如槁木死灰。积稿盈箧,迄未整理。前月词蔚兄来沪,邀至寓庐,摒擋一切,历五六日渐次就绪。近将名第先后略加排比,其无时代可稽者,颇费考校,旬日内恐尚不能蒇事也。张人凤编:《张元济全集》第2卷,商务印书馆2007年版,第489页。

纵使张元济当时可以运用海量的方志、科表等文献作为材料,但是所载的史料也是有限的,况且还有错误,这都大大增加了张元济考证的难度。不过,这正体现了续辑《槜李文系》对于保护地方文化的重要性。

三、金兆蕃的整理工作及对选文的不同看法

除了考订作者年代,还有一项很重要的工作,就是要对《槜李文系》进行筛选。最初,沈曾植是该“选政”的不二人选。但是由于沈曾植突然作古,经过讨论,张元济和葛嗣浵认为只有金兆蕃堪此大任。1924年8月4日,张元济致信金兆蕃:

惟窃有恳者,此次所收之稿,不无宽滥。即忻氏原本亦有,因重其人,而全集未出,随举所见,聊以充数。而续辑之文转为后来居上者,其中去取颇费斟酌。商诸词兄,谓匪我公莫属。蔀畇、铭伯覆信亦佥以为然。先已由词兄致意,想荷垂察。各稿整理粗毕,即当寄上。此事只可偏劳,千万勿却,至祷至恳。张人凤编:《张元济全集》第2卷,商务印书馆2007年版,第488页。

据张元济所言,续辑《槜李文系》“比忻氏原辑之本增加一倍有半,将来尚须大加删减”张人凤编:《张元济全集》第3卷,商务印书馆2007年版,第57页。,可知当时《续辑》稿件体量太大,“不无宽滥”。续辑《槜李文系》的初衷本是补充原编,但是没有想到,有关嘉兴的文献太多,以至于超过了原编,即使从刊刻成本计,也有必要精选。虽然金兆蕃最终接受了张元济的请求,但是金氏开始“选政”甚晚。主要是因为当时的政治环境:“近来时局不靖,交通梗滞,全书亦不敢寄京。”张人凤编:《张元济全集》第3卷,商务印书馆2007年版,第241页。因此金兆蕃的选辑工作只能一拖再拖。上文提到,1927年6月20日,张元济尚在努力考订作者年代;而根据考证,金兆蕃于1928年9月南归家乡,此后第一次面见张元济在1928年12月。由于面见交接稿本的危险系数要小得多,所以笔者推测金兆蕃开始选辑工作正在此后。

《续辑〈槜李文系〉》征稿前,在张、金、葛的商讨下制定了《公启》的简章和凡例,规定了辑文入选的要求。这一过程可从张、金的信札中略见痕迹。张元济致金兆蕃(1921年7月2日):“昨与词兄拟具征稿、收稿简章两通,兹各寄呈一份,必有未妥之处,务祈指正。”张人凤编:《张元济全集》第2卷,商务印书馆2007年版,第483页。金兆蕃回复(1921年7月16日):“征稿、收稿两项简章极为周密。弟稍有一、二未见,另转录,请公与词兄酌正。”张人凤编:《张元济全集》第2卷,商务印书馆2007年版,第483页。这里的“征稿、收稿简章两通”大致对应《公启》中的征稿简章和凡例。那么金兆蕃“一、二未见”为何处呢?见张元济的回信(1921年7月29日):

佳文不设限制,原稿旧钞无须另缮,已如遵旨(指金兆蕃之旨)改正。惟断自宣统三年一节,与词兄细酌,似仍以原议为妥。张人凤编:《张元济全集》第2卷,商务印书馆2007年版,第484页。

由信可知,张元济接受金兆蕃意见,改动了“佳文不设限制”和“原稿旧钞无须另缮”这两条。虽然不能看出张、金二人在“佳文不设限制”这条上发生了怎样的分歧,但是这种分歧在金兆蕃接受编选工作以后仍然存在,见《金兆蕃致曹秉章尺牍》(1929年9月12日):

弟里居碌碌,近日从事排比《槜李文系》,正到乾嘉之际。……文有关系者,罕见者颇信复不少,而凑数者乃极多。张、葛两君力主宽收,佳者不得不割爱,不佳者不得不滥存。文不比诗,一篇数百字,弥望黄茅白苇,读之令人闷损,将来书成,其程度只可比《续诗系》,不逮《前诗系》,不可以道里计也。丁小明、柳和城整理:《近现代新见名贤尺牍五种》,凤凰出版社2019年版,第70页。按,信中有“次儿妇乃肺病,病不过一年,而病状甚困顿。次儿欲乞诸长者锡以挽辞”,次子金通尹妻子张静涵亡于1929年,而信尾又有“八月初十日”,故换算阳历得1929年9月12日。

张、葛两人“力主宽收”,也就是尽量不设限制,这在张元济寄给其他人的信中更为明显:

已有专集行世,而原辑已有选者,诚可不必再收。至原辑未有者,鄙意即素无名望之人,苟其文字平稳,无论何题不妨采录。此则藉言存人。其零星文大易散佚,以比掩骼埋胔亦是此意。(1921年9月4日)张人凤编:《张元济全集》第1卷,商务印书馆2007年版,第224页。

张元济的主张,可以用“藉言存人”四字来概括。因此,对于文字是否雅驯,是否佳善,不是选入与否的第一标准,“苟其文字平稳,无论何题不妨采录”。然而,金兆蕃认为这样会导致“佳者不得不割爱,不佳者不得不滥存”,更会导致工作量的增加,故“读之令人闷损”。信中,金兆蕃将《槜李文系》与《槜李诗系》类比,认为《续辑〈槜李文系〉》只达到了《续辑〈槜李诗系〉》的程度,“不逮《前诗系》”,而金兆蕃在《〈槜李闺秀诗选〉序》中分别评价了前后两部《槜李诗系》,认为:“康熙中,沈客子先生汇为《诗系》,槜李始以诗显。沈先生鉴别至精审。……《续诗系》搜罗甚富,于诸先生皆举其大凡,顾说者视沈氏书(指《前诗系》),犹未能如马、班之并驾,岂其然欤?”金兆蕃:《安乐乡人文集》卷三,1951年铅印本。屈彊在《嘉兴金篯孙先生行状》中更是直接记载了金兆蕃对此的看法:“选政恒以发潜阐幽为主,要当使幽者光,不可使光者幽。曹蜍、李志可附廉、蔺以传,终不能使廉、蔺与蜍、志为伍也。”卞孝萱、唐文权编:《民国人物碑传集》卷七,凤凰出版社2011年版,第409页。由此可知,虽然金兆蕃也认同选录文字当以“发潜阐幽”为要义,即张元济所说的“藉言存人”,但强调必须“鉴别精审”,“不能使廉、蔺与蜍、志为伍也”。因此,经过张元济与金兆蕃讨论后,当时收稿的简章和凡例都增加了很多限制,如凡例第三条云:

是集既名曰系,必有关乎学问、经济、品谊、气节暨国家典礼、郡邑掌故,方能入选;一切闲杂琐小之文,概从割爱。惟其人夙负盛名,而文仅见者,不拘此例。张元济、葛嗣浵:《籌刊槜李文系征稿募资公启》,民国十年铅印本,第3页。

这条限制比较严格,规定所选文字必须“关乎学问、经济、品谊、气节暨国家典礼、郡邑掌故”,那些“闲杂琐小之文”则不得不割爱。张元济在致钱绍桢的信(1921年7月3日)中,曾概述了简章中的内容,表示:“无专集而有爵德者之零篇文字,最所注重。文苟可采,必收入以存其人。”张人凤编:《张元济全集》第3卷,商务印书馆2007年版,第55页。按,此信的时间在金兆蕃提出修改简章内容之前,可以看作简章初稿的概要。信中,张元济表达了“藉言存人”的态度,尤其注重那些没有专集存世的零散文字,对于内容则不作过多要求。两相比较后发现,《公启》的内容和张元济自己的看法存在一定的不同,可以看作和金兆蕃商讨之后,作出的一种折中的方案。

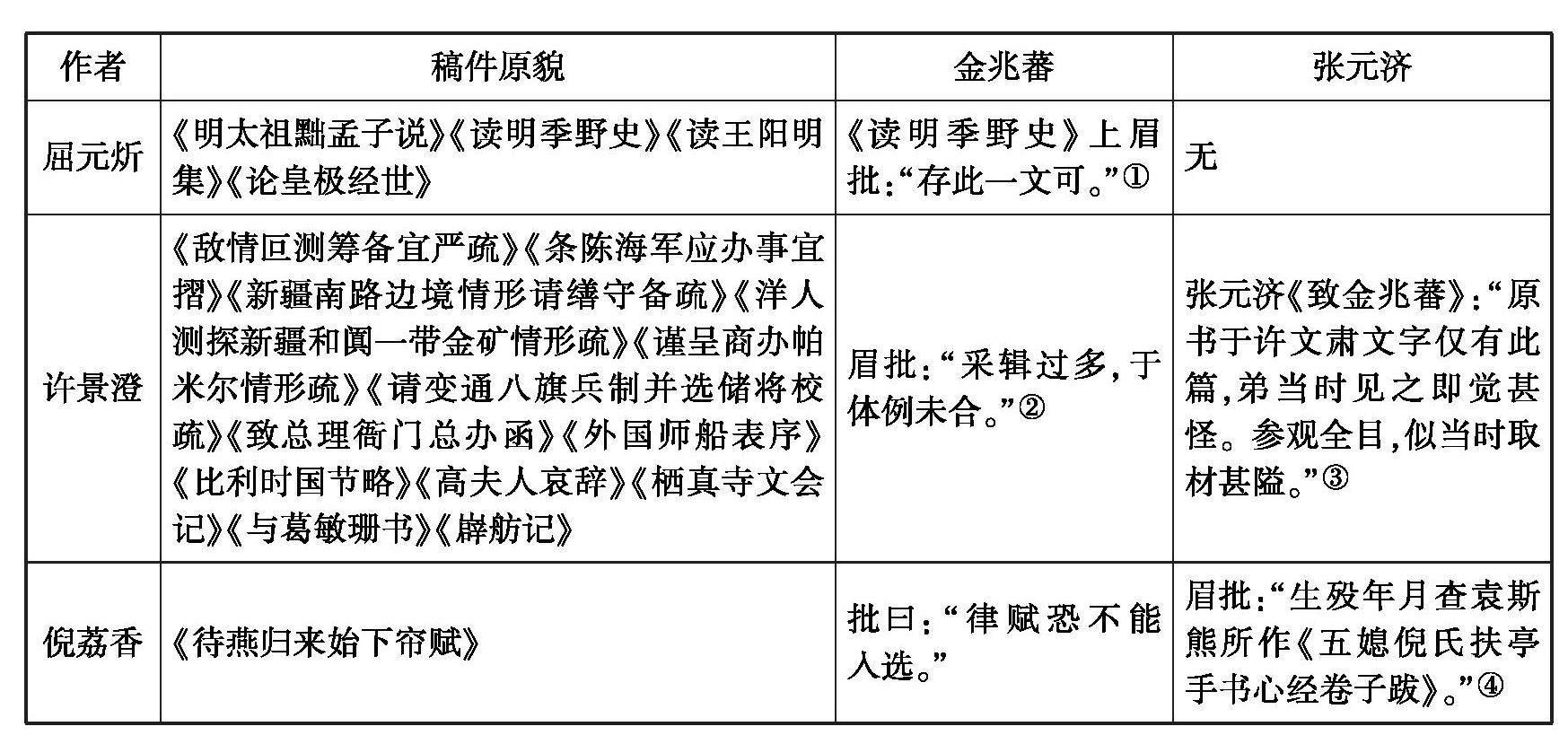

金兆蕃和张元济有关选文的不同看法,也反映在《续辑》稿本之中,如:

作者稿件原貌金兆蕃张元济

屈元炘《明太祖黜孟子说》《读明季野史》《读王阳明集》《论皇极经世》《读明季野史》上眉批:“存此一文可。”《续辑〈槜李文系〉》,上海图书馆藏稿本,第4640页。无

许景澄《敌情叵测筹备宜严疏》《条陈海军应办事宜摺》《新疆南路边境情形请缮守备疏》《洋人测探新疆和阗一带金矿情形疏》《谨呈商办帕米尔情形疏》《请变通八旗兵制并选储将校疏》《致总理衙门总办函》《外国师船表序》《比利时国节略》《高夫人哀辞》《栖真寺文会记》《与葛敏珊书》《瘤舫记》眉批:“采辑过多,于体例未合。”《续辑〈槜李文系〉》,上海图书馆藏稿本,第4555页。张元济《致金兆蕃》:“原书于许文肃文字仅有此篇,弟当时见之即觉甚怪。参观全目,似当时取材甚隘。”张人凤编:《张元济全集》第2卷,商务印书馆2007年版,第484页。

倪荔香《待燕归来始下帘赋》批曰:“律赋恐不能入选。”眉批:“生殁年月查袁斯熊所作《五媳倪氏扶亭手书心经卷子跋》。”《续辑〈槜李文系〉》,上海图书馆藏稿本,第5222页。

通过对比可知,金兆蕃以“采辑过多”、“于体例未合”(如《待燕归来始下帘赋》为律赋,而凡例规定律赋不能入选)等原因,删去了一些文章,而在张元济看来则未必没有价值。当然,张元济虽“不厌其多”,但如《雨香室雅集图跋(一)(二)》两篇因内容大同小异,故张元济谓“此甚无谓,拟删”《续辑〈槜李文系〉》,上海图书馆藏稿本,第4812页。,说明张元济在“藉言存人”的过程中,也会筛选冗杂重复的内容。

只是,续辑《槜李文系》稿本在经过金兆蕃的批校后,仍然处于未完成的状态,这也是导致续辑《槜李文系》没有付梓的一个重要原因。

四、《续辑〈槜李文系〉》的未刊之谜

关于《续辑〈槜李文系〉》没有刊印的问题,前人已经有所涉及。沈秋燕女士以为“原辑与续编均未能出版,猜测原因不外乎资金短缺问题。两部《续文系》出版所需费用必为一笔巨款,当时局势动荡,商务印书馆运行艰难,张元济在与友人的通信中时有透露……加之张元济的身体也时有不适,工作压力大”沈秋燕:《张元济对续辑〈槜李文系〉的贡献》,上海图书馆编:《张元济与中华古籍保护研究》,上海古籍出版社2018年版,第293—294页。,并引用1927年致金兆蕃信中“心绪之恶,几如槁木死灰”作证。张人凤先生则称:“就当时主持人的实际境况来看,归因于‘时局艰虞‘经济拮据或‘老成迟暮,理由显然是不充足的。”张人凤:《〈槜李文系〉续辑始末》,《张元济研究论文集》,上海辞书出版社2007年版,第275页。然而,不管哪一种说法均语焉不详,所以有必要再对此进行一些考察。

首先,上文已经说明,1927年张元济致金兆蕃信中“心绪之恶,几如槁木死灰”的心情,主要是张元济在考订作者生平上遇到难题时的一种感慨,与未刊的关联不大。其次,未刊与“商务印书馆运行艰难”也没有太大关系,如张元济征稿之初就致信金兆蕃云(1921年7月2日):“商务印书馆系买卖之地,究欠亲切。商诸词兄,亦以为然,想可蒙允。”张人凤编:《张元济全集》第2卷,商务印书馆2007年版,第483页。致陈瀛客云(1921年7月7日):“且书成后,悉由同志分任筹刻,与商务印书馆毫无关涉。”张人凤编:《张元济全集》第2卷,商务印书馆2007年版,第445页。由于商务印书馆作为买卖之地,必然要讲求经济效益,而《槜李文系》虽然关乎一地之文化,但在销售上未必能够带来利润,所以续辑之事并未准备依靠商务印书馆而行。

不过,《续辑》未刊的确和资金短缺有很大的关系。最初,张元济等人募得的资金,据《公启》中所说:“至筹计刊资,当得银币四五千枚。忻君愿具千金,不敷尚巨。冀托诸君之雅愿宏力,以蔪于成。”张元济、葛嗣浵:《筹刊槜李文系征稿募资公启》,民国十年铅印本。而张元济致葛嗣浵的信(1921年9月15日)中有“前存同胜庄款拟提四千五百元”的记录张人凤编:《张元济全集》第3卷,商务印书馆2007年版,第240页。,可知最终筹得了四千五百元的资金。然而,这四千五百元不仅是刊刻之资,同时还要负责各处缮写以及稿纸的费用。更重要的是,续辑超过原辑的情况是张、金等人始料未及的,据金兆蕃致曹秉章信所云(1929年10月12日):

沪上晤菊生,亦谓排印部数不能多。此刻版未必能省费,但约计刻资必须万元以上,筹募诚非易事耳。丁小明、柳和城整理:《近现代新见名贤尺牍五种》,凤凰出版社2019年版,第70页。按,日期考证见前。

张元济期待《槜李文系》“意在传人”,所以“此书将来必用雕版,冀与《诗系》相辅而行”张人凤编:《张元济全集》第1卷,商务印书馆2007年版,第333页。,增加了刊刻的成本。同时,续辑的规模远超张元济开始的规划,最后竟需万元以上。对此,张元济可能原先有一定的资金准备。但是飞来横祸,东方图书馆被毁,张元济此后致力于东方图书馆的重建事宜,并带头捐赠了一万元,无疑没有余力来支持《槜李文系》的出版了。

另外,《续辑》稿件中许多未完成的部分,这在稿本前陆祖穀的序中描述得比较清楚,由于内容较为重要,先迻录于下:

光绪中,吾邑忻虞卿先生辑《槜李文系》四十六卷。民国以来,平湖葛词蔚、海盐张鞠生暨吾邑金篯孙三先生踵事增辑,广之为八十卷。时事艰虞,老成迟暮,未暇整次付刊。去年春,葛先生乃将忻稿及增辑之稿全部付穀,嘱为覆校保存,而尘务猝猝,年余未及审视。今夏,始披目点检一通,除忻辑原稿早已编订成册,与目比勘,无甚缺失外,其增辑之稿俱是散叶,虽亦编有目录两巨册,而篇章多缺,与目不符。揣厥原由,大概有二:一则增编之时本拟与忻编合为一书,故所编之目已将忻辑篇目并列在内,而其实忻辑之篇自为传册,其稿并不在增辑中也;二则增辑之时,有文见他书,拟为移录入稿,姑先列之目中,乃迟之,久而写官遗忘,遂成缺简。所以增辑目中,开始一二两卷,检稿无一篇之存,此两卷竟致有其目而无其书焉。其他各卷缺者亦复不少,盖皆同此原因(原注:尝质之金篯老,篯老亦如是说)。然则今欲为之校理成编,非先钞补其缺篇不可,而要非一人一时之所能成。因嘱同事仲君欣木,先将增辑散叶按次排比,草订成册,以免日久紊乱失次。《续辑〈槜李文系〉》,上海图书馆藏稿本,第1—2页。

陆祖穀从葛嗣浵手中接过稿本后,想要“校理成编”,却遇到了两个问题。一是在张元济所抄的目录中,忻辑与续辑合二为一,但实际上续辑和原辑的稿件还是分开的。前文已经提到,金兆蕃已经在续辑稿本中标记了位置,张元济也拟好了目录,这为续辑和原辑的合璧奠定了基础。关键是第二点,也就是“有文见他书,拟为移录入稿,姑先列之目中,乃迟之,久而写官遗忘,遂成缺简”,这一问题,在作者小传中更为突出。如稿本中,徐豫贞无小传,旁批“《海盐志》有传”《续辑〈槜李文系〉》,上海图书馆藏稿本,第2361页。;又如吴涵无小传,书眉“康熙壬戌进士,官至左都御史,《石门志》有传”《续辑〈槜李文系〉》,上海图书馆藏稿本,第2565页。。虽然这些地方已经标明了书目,只待将来钞录即可,但毕竟需要到各处查阅资料方可填补,诸如北平图书馆、天津图书馆等地,确实“非一人一时之所能成”。

最后,还有很重要的一点而陆序未提,就是诸多“待考”的地方。就算是熟悉乡邦掌故的金、张二老,并拥有南北大量的方志资料,尚不能完全考定。因此,稿本中金锡鬯小传云:“桐鄉人,仕履待考。”《续辑〈槜李文系〉》,上海图书馆藏稿本,第3523页。而金兆蕃校订时拟将“仕履待考”删去,看来对于实在考不出的地方,存其文而阙其传是唯一可行的方法了。

综上所述,《槜李文系》在刊刻资金上有很大的缺口,加上忘而未抄、作者待考等诸多问题,使得《槜李文系》迟迟未能刊刻成书。要填补这些“窟窿”,必须借助大量的资料。考虑到东方图书馆当时已被日军炸毁,包括两千多种方志在内皆付之一炬,北方的北平图书馆等又不便随时检阅,更加大了抄补和考校的难度,因此当时即使资金充足,恐怕一时之间也是不会付梓的。

五、小 结

续辑《槜李文系》的活动自1921年开展以后,主要分为南、北两大阵地:南方以嘉兴各地区为主,由张元济负责;北方以北平的嘉兴同乡居多,主要由金兆蕃进行联络。经过众人的不懈努力,收稿活动取得了不俗的成绩,在1923年9月大致告一段落。此后,收得的稿件先由张元济编排成册、考订生平,然后交由金兆蕃筛选并再次校订。可惜的是,由于抄写考校未完、资金不足等诸多问题,该稿最终未能付刊。所幸,几经辗转之后,这一凝聚了众人心血的地方文献总集最终存藏于上海图书馆,我们可以将稿本中保留的细节与相关人士的往来信札相互勾连,回顾当年这一保存嘉兴乡贤文献的学术盛事。

对于各地的同乡来说,续辑《槜李文系》的活动也是追寻自己先祖的痕迹,知道自己从何处来,是一场精神上的返乡之旅。张元济曾在致王甲荣信中说:“先德遗著散佚滋多,抱阙守残,弥钦至行。寒家先世手泽经兵燹后存者亦复寥寥,弟年来锐意搜求,什不获一,追维祖德,感喟无穷。推之他人,同此心理。以是益觉《槜李文系》刊布之宜亟,而搜罗遗佚之更不可缓矣。”张人凤编:《张元济全集》第1卷,商務印书馆2007年版,第223页。张元济经历的时代是一个动荡的时代,在战火中,书籍是最容易遭厄的。东方图书馆的大部分珍贵藏书在1932年毁于日寇的炮弹,平湖葛氏的守先阁所藏的大量地方文献同样“毁于抗战之初”陈心蓉:《嘉兴藏书史》,国家图书馆出版社2010年版,第303页。。因此,张元济、金兆蕃等人感到“《槜李文系》刊布之益亟”,保存了涵芬楼、守先阁等机构中的一些精华,对嘉兴地方文献做出了不可磨灭的贡献。同时,张元济、金兆蕃所秉持的“藉言存人”“发潜阐幽”的精神,可以被当下整理地方文献者奉为圭臬;而如何在“发潜阐幽”的过程中兼顾“鉴别精审”,又值得我们在实践的过程中不断思考。

〔作者尹伟杰,华东师范大学2022级博士研究生〕

Preserving Legacy through Words: Zhang Yuanji, Jin Zhaofan and The Sequel to “Zuiliwenxi”: A Study of the Manuscript The Sequel to “Zuiliwenxi” Collected in Shanghai LibraryYin Weijie

Abstract:The Sequel to “Zuiliwenxi” is a comprehensive work of Jiaxing local literature. The compilation of this work was initiated by Zhang Yuanji, Jin Zhaofan and Ge Sitong, spanning a period of 14 years. Based on the editorial annotations preserved in the manuscript, as well as relevant correspondence of Zhang Yuanji and Jin Zhaofan, it is possible to reconstruct the process about their compilation, and understand the efforts theyve made on preserving local literature. Despite the fact that Zhang Yuanji and Jin Zhaofan failed to print and publish the work as intended, their goal of “preserving legacy through words” had been achieved to a great extent. The process of their compilation and discussion offers valuable insights for the study of local literature.

Keywords:Zhang Yuanji, Jin Zhaofan, Zuiliwenxi, Jiaxing, local literature