现代农业发展中冬小麦种植技术科学化管理有效提升

吴玉华 杨海波

本文通过结合现代农业发展背景,分别对选地、选种、播种施肥、田间管理、病虫害防治、收获这几项冬小麦种植技术环节进行探讨,有效运用现代化的冬小麦种植技术,可以提高冬小麦种植效果。

一、选地

现代农业是一种立足于现代科学技术的农业,其主要特征是,借助现代科学技术,自觉利用自然,而非顺应自然,这使得现代农业发展下的冬小麦种植技术从经验转向了科学,且在具体的实施上,更加依赖于参数评估参考、信息技术应用等科学方面因素。在此背景下,选地作为冬小麦种植技术中的一项重要环节,种植户通常会受现代农业发展的影响,更加关注地块的各项条件参数是否满足小麦种植需求,并将其作为关键的选地依据。

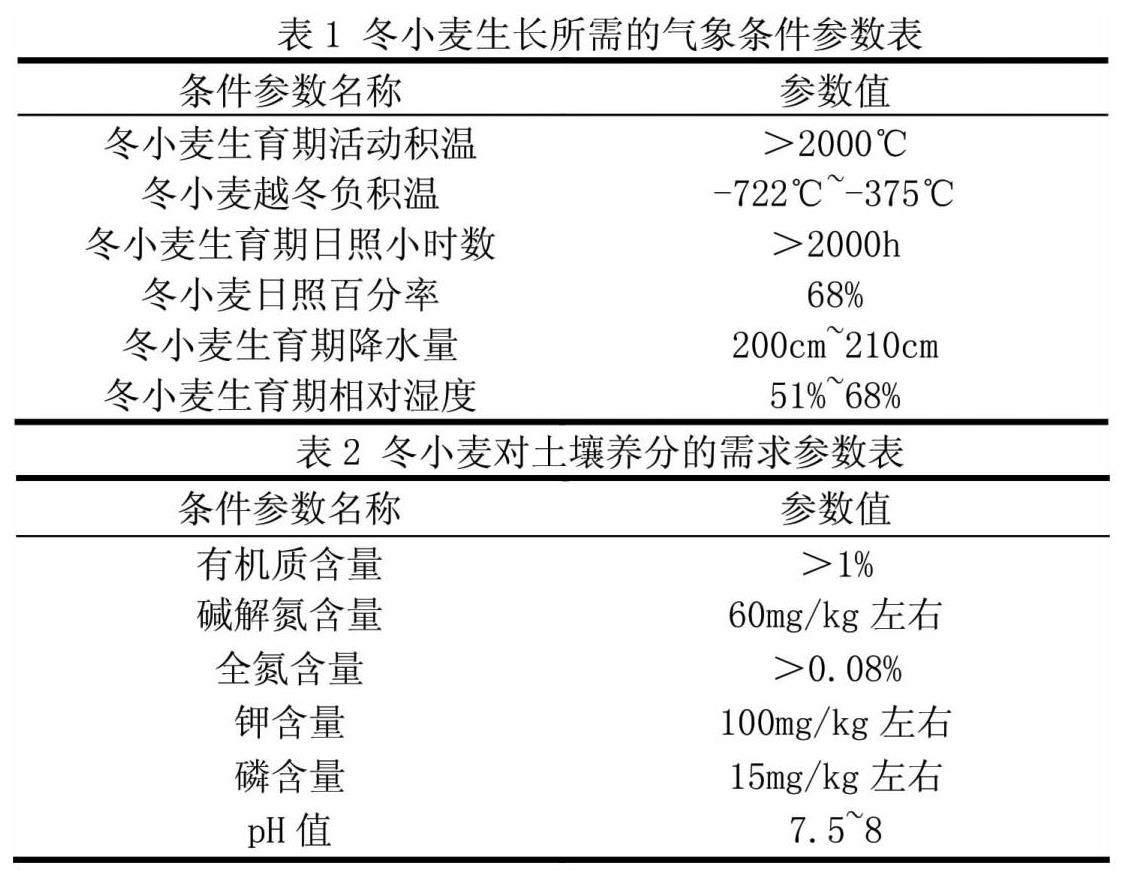

基于此,在选地中,首先考虑到气象、土壤是与冬小麦生长关系最为密切的因素,可以根据冬小麦生长所需气象条件的具体参数,以及土壤条件的参数进行选地。在此过程中,为了保证选地效果,应通过现场勘查工作,并运用现代化的土壤检测技术,对土壤的养分参数进行检测,由此评估该地块是否适合种植冬小麦。通常来说,可以直接使用电子pH计或pH试纸,对土壤的pH值进行现场检测,同时进行土壤取样,并运用化学分析实验法测定土壤中养分含量,以及有机质含量,或者也可以考虑运用专业的便携式仪器进行测定。

其次,一般来说,冬小麦生长所需的气象条件参数如表1。在土壤条件方面,冬小麦适于种植在棕、褐、潮土中,对土壤养分含量的需求参数如表2。基于此,在选地过程中,即可先将当地的土壤、气象参数,与上述冬小麦种植需求参数进行对比分析,选取土壤、气象参数与冬小麦种植需求参数接近的地块,作为冬小麦的种植地,由此有效利用当地的自然环境,提高冬小麦种植技术的落实效果,促进冬小麦的稳产、高产。

最后,除了考虑参数以外,也要注意考虑当地的交通环境、灌溉条件等其他因素,并尽量选择交通便利、灌溉条件好、空气清新的地块作为种植地,以促进后续冬小麦种植环节的有效落实。

二、选种

在种植技术中,选种环节也是一项关键的技术环节,种植户需要借助该环节,对小麦品种进行选择,确保所种植的冬小麦品种能适应当地的条件,为其健康生长奠定良好的基础。而在现代化农业的发展下,培育出的小麦品种表型较为稳定,可以直接在选种时了解到各类品种的特性。因此,选种时可以基于实际条件,根据各类冬小麦种子产品的优势特点,科学地选用种植用的冬小麦种子。

首先,应当先确定小麦的类型。现阶段常见的小麦品种主要有三种类型,即冬性、半冬性、春性,而冬小麦一般是在每年的9月~10月开始播种,根据这阶段的小麦生长地气温情况,应当尽量选择具有一定抗寒性的小麦品种,但也不是抗寒性越强越好,以免其受温度变化影响太大。通常来说,只要保证在当地能够安全越冬即可。

其次,考虑到现阶段对冬小麦危害较大的病虫害包括白粉病、全蚀病、三锈病等,因此,在选种时,仔细阅读和听取关于冬小麦种子产品的抗病性介绍,选择抗病性较强,且针对上述危害较大的病虫害具有相应抗性的冬小麦种子。在此基础上,还要尽量选择早熟性的品种,以规避一些季节性的灾害,例如:在冬小麦的灌浆成熟期,经常会出现干热风、高温的季节性灾害,导致小麦减产,而早熟性的冬小麦,往往能够在干热风、高温灾害出现之前,实现灌浆成熟,由此避免了这两种灾害对小麦灌浆生长的影响。

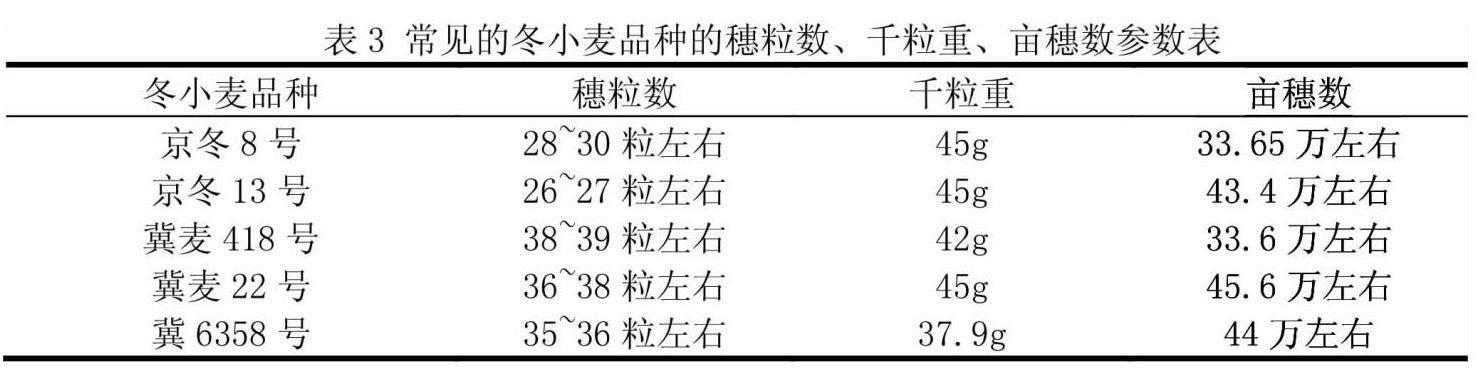

最后,在选种过程中,除了要注重上述几点外,还要关注种子的抗倒性,并尽量选择抗倒性较强的品种,以减少倒伏带来的产量损失。就目前来看,株高在70~85cm的冬小麦在抗倒伏能力上更具有优势,也容易获得更高产量。因此,可以在选种过程中根据实际情况,对冬小麦种子品种进行选择,以保证种植技术的落实效果。此外,在选种时,还要综合考虑小麦品种的穗粒数、亩穗数、千粒重等产量构成因素,并根据实际情况做出相应的选择。其中,常见的冬小麦品种的穗粒数、亩穗数及千粒重参数如表3。

三、播种施肥

在播种施肥这一冬小麦种植技术环节中,需要先施底肥,再对底肥进行覆土,最后在覆土上进行播种。在传统农业模式下,此项技术环节对人工操作的依赖比较大,这使得种植户在此技术环节需要承担极大的劳动负担,而在现代化农业的发展下,人们可以借助机械技术,运用拖拉机、旋耕机等机械设施进行播种,这不仅减轻了人工操作负担,而且提高了此项技术环节的实施效率。

为此,在现代农业发展的背景下,播种施肥这一技术环节操作中,首先,考虑到冬小麦的冬前壮苗标准为,气温在0℃以上,活动积温达到550℃~650℃,因此,应从越冬前气温首次达到3℃的日期开始算起,直至达到上述壮苗标准后,再进行播种。一般来说,达到壮苗标准后,每公顷播种量约为375万为宜,晚播1d,增加15万基本苗。

其次,选定日期开始播种后,需要先施加底肥。目前来看,将腐熟的农家肥作为底肥效果相对较好。农家肥的施用量通常为2000~3000kg/亩。但在实际的小麦种植中,经常会采用冬小麦、夏玉米一年两熟的模式,此时,经常需要用玉米秸秆还田,结合化肥施用的方式实现底肥施加。在此过程中,播种所需的化肥种类包括,尿素、磷酸二铵、硫酸锌、硫酸钾、硼砂。这些化肥的施用量分别为,5-10kg/亩、25-30kg/亩、1kg/亩、12.5-15kg/亩、1kg/畝。但在上述冬小麦、夏玉米一年两熟模式下,如果未进行秸秆还田,播种时可适当减少氮肥施用量。

最后,运用机械进行冬小麦的播种。在现代化农业的背景下,常用的播种机械主要以播种机、旋耕机为主,配套的动力设备以小拖拉机为主。在运用机械进行冬小麦播种时,一般将播种距离控制在15cm左右,或者将播种距离设置为10cm与15cm两种,然后按照大小行进行机械播种。播种完成后,要检查田间覆土情况。对裸露未盖好的地块需进行人工补盖,覆土厚度通常是在5cm左右即可,但如果土壤较为干燥,则可稍微厚一些。

四、田间管理

在冬小麦种植技术流程中,待播种施肥环节完成后,就需要对冬小麦进行田间管理,以保证冬小麦的健康生长,促进其稳产高产。现代农业的发展让冬小麦种植技术更具系统性,具体操作方案也更加健全。所以在田间管理环节,种植户一般可以根据当地相关部门给出的指导方案,进行相应的田间管理操作即可,由此规避了种植户过于依赖主观经验,导致田间管理缺乏科学性的问题,深入优化了小麦种植的技术水平。

一般来说,在冬小麦田间管理中,首先,需要在入冬之前,对小麦进行冬灌,并应将灌水时间设置在日间化冻,到夜间微冻之间,灌水量则应控制在60~70m3/亩。

其次,在现代农业背景下,追肥操作可以直接运用条播机实施,追肥用的肥料通常为尿素,施用量为10kg/亩,当冬小麦的长势较弱,那么可以考虑将尿素的施用量提升到15kg/亩。

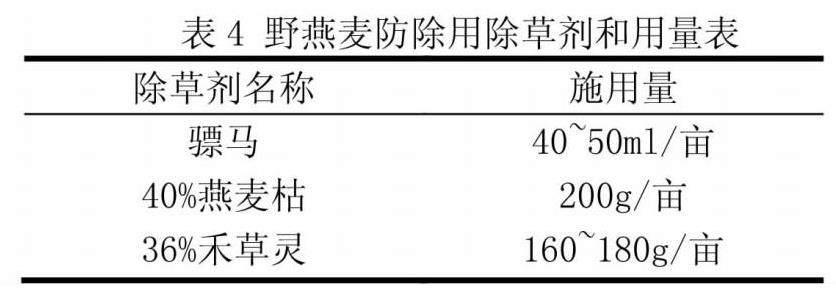

再次,在冬小麦返青后,杂草也开始生长,所以,在田间管理中,也要注意进行冬小麦除草。在现代农业发展的背景下,化学除草模式立足于化学科学,能够高效地实现杂草的去除,提升种植技术落实效果,因此,现阶段,常用的冬小麦除草方法主要以化学除草为主。但就目前来看,常见于冬小麦种植区的杂草主要有两种,即野燕麦、双子叶杂草。对于野燕麦,可以在其生长到3~5叶时,进行除草剂的喷施,常用的除草剂和用量如表4。对于双子叶杂草,则可待其长到小麦的拔节期,通过施用2,4-d丁酯60~70g/亩。但如果在冬小麦生长过程中,发现上述两种杂草均存在,则可以直接用骠马与2,4-d丁酯的混合液进行喷撒除草。

最后,待到冬小麦拔节抽穗时,则需要对其进行化控和追肥。在此过程中,需要针对生长过于旺盛的冬小麦,采取化控措施,以免其因过高而倒伏。化控用的药剂一般以矮壮素为主,每亩使用150~200g即可,或者也可以考慮使用多效唑实现化控,此种药剂的用量为300mg/亩。在追肥方面,若冬小麦长势过弱,则可以在灌溉用的水中加入尿素,实现追肥。此时追肥的用量大概在8~10kg/亩。但如果冬小麦的长势只是稍弱,则可以将肥料用量设置为5kg/亩。

此外,在现代农业的发展下,信息技术已经被逐步应用到各个种植环节中,尤其是在田间管理环节,灌水、除草均可以借助自动化的设施完成。在此过程中,可以考虑运用物联网技术,运用自动化的灌水设施,以及无人机除草剂喷施设施,构建出自动化、智能化的田间管理系统,由此减轻种植户的劳动负担,提高田间管理效率,同时,也可以运用互联网,获取田间管理技巧方法相关的信息资料,持续优化田间管理操作的效果,提升田间管理工作水平。

五、病虫害防治

在冬小麦种植技术流程中,病虫害防治环节是保障产量的重要环节。一般来说,冬小麦常见的病害包括白粉病、全蚀病、三锈病等,常见的虫害则包括麦蚜、麦蜘蛛、地下害虫等。在现代农业发展的背景下,化学科学技术逐步被引入到冬小麦的种植中,这使得人们能够对各类病虫害制定出针对性的防治措施,并以喷施农药、运用农业技术等方式,实现病虫害的防治,减少其对冬小麦产量的影响。

基于此,在病虫害防治中,对于白粉病,可以从孕穗抽穗阶段就开始进行防治,并使用10%吸唑醇粉剂100g/亩,加30~50kg水稀释后喷施防治,或者使用20%粉锈宁乳油40ml/亩进行防治。对于全蚀病,则可通过使用种子重量0.2%的2%立克秀进行拌种,即可有效预防该病,但如果后续的冬小麦生长中仍出现此病害,则可用15%三唑酮可湿性粉剂,按照150g~200g/亩的用量,用60L水稀释后喷施来治理。对于三锈病,则可以使用12.5%烯唑醇,按照20~25g/亩·次的用量进行防治,或者也可以使用50%粉锈清,按照200ml/亩·次的用量进行防治,具体的喷施次数,应根据实际的病害严重程度进行确定。

在虫害方面,深翻灭茬、精细整地是预防虫害的有效办法,可以将虫卵暴露使其死亡,以预防虫害的发生。一般来说,可以考虑将耕地深度设置在25~30cm,如果使用旋耕机操作,可以在旋耕2~3年后,进行深耕,以预防虫害,但不要过于频繁的旋耕,以免土壤暴露加剧水分蒸发,对土壤墒情造成影响。在虫害预防上,也可以通过用虫害防治药剂拌种,来减少虫害发生的几率。此外,如果在冬小麦的生长期间仍出现虫害,则可以直接用杀虫剂进行喷施。但近年来,随着现代化农业的发展,生物防治、物理防治法也逐渐被引入到冬小麦的病虫害防治中。在此背景下,可以直接运用诱捕灯进行害虫的诱捕和杀灭,或者引入病虫的天敌进行生物防治,以减少杀虫剂对作物的影响。

此外,如果种植区域存在全蚀病、枯纹病等病害与虫害同时发生的情况,则可以考虑采用40%甲基异柳磷乳油,与20%三唑酮乳油,均按照50ml/亩的用量进行混合拌种,以有效防治上述病虫害问题。在此过程中,应当注意,病虫害防治应当以预防为主,且要关注区域性的病虫害发生情况,并根据当地的实际情况,针对容易发生的病虫害类型,提前采取预防措施,如拌种、喷施药剂、深耕等,以减少病虫害的发生几率,深入优化冬小麦种植技术落实效果。

六、收获

收获是冬小麦种植技术中的最后一个环节,在现代化农业发展的背景下,机械收割模式逐步被推广到小麦种植收割作业中,所以,现阶段,在此技术环节,人们开始尝试使用小麦收割机,进行小麦的收割作业,这样不仅减少了此技术环节的劳动负担,而且也提高了技术操作效率。

基于此,在小麦收获环节中,需要查看小麦的生长情况,确认麦穗成熟后,再进行收割。收割时,可以使用小麦联合收割机,并检查好收割机的使用性能状态,确认无问题后,就可以对收割机进行起步操作,待收割机达到额定转速后,进行小麦的收割。在此过程中,应当注意,如果收割运作期间,遇到障碍物,需要转弯、倒车时,应先将收割台升起,然后减小油门,停止收割运作之后,再进行转弯和倒车。在收割机的档位选择上,需要根据冬小麦的亩产量参数进行档位调整,如果亩产<400kg,则可用高档位,若亩产超过500kg,那么可以选择较低的档位,由此有效控制收割机的丢损率,同时,在丢损率控制上,也要注意,如果将收获时间选在早晨,可能会出现露水未干的情况,此时,应当等到8、9点钟时,小麦露水完全晒干了之后再进行收割,以免加剧夹带损失的问题,也有助于规避收割机堵塞的问题。此外,在收割过程中,也要合理设置收割宽度和留茬高度,一般可将宽度设置为收割台宽度的90%,将留茬高度设置为20~35cm,由此减少漏割的情况,深入优化收获环节的操作效果。

在收获环节中,待上述收割操作完毕后,也要做好卸粮操作,并先打开卸粮口,然后缓缓地接入卸粮离合器,开启卸粮运作,直至卸粮完毕后,再将该离合器分离出去,最后,等待卸粮推运机停转后,将卸粮口关闭,由此完成卸粮操作,以免出现粮食抛洒的情况,保证收获环节的落实效果,提升冬小麦种植技术操作水平。

综上所述,在现代农业发展的背景下,采取科学有效的冬小麦种植技术措施,可以优化冬小麦栽培作业水平。在冬小麦种植中,将各类现代化农业种植技术引入到冬小麦种植中,可以让种植技术的落实效率和效果得到明显的优化,由此推动冬小麦种植技术的进步。

(作者单位:301700 天津市武清区农业发展服务中心)