木棉传说

唐彦

01 · 遇见

春寒料峭,细雨霏霏。

我们结伴驱车几十里去看木棉花。

这里的木棉生长背景是广袤的大地——江岸山谷,梯田山坡,无处不有,无处不在。许是得天地雨露日月之精華,花儿开得鲜艳而生动,炽热且缠绵,极有惊天地泣鬼神之势。

我脱离赏花的游伴们,沿着溪边的一条蜿蜒小路踽踽独行。

不知道小路通向哪里,也不知道前面会有些什么风景。微风挟着细雨,让衣着单薄的我感觉有些冷意。但我没有停步的意思,冥冥中似乎听到一个声音在召唤我前行。

就这样在微风细雨中行走约半个小时,我看到前面有一处山坡。坡上遍布碗口粗的马占树,如军人站姿,整齐划一地排列,坡的对面是一片翠绿的梯田。我注意到梯田边土石垒起的田垄上,恰到好处地点缀着一株株躯干硕大、枝丫繁茂,燃烧着满树烈焰般的木棉——这令我的心灵怦然一动。

我继续攀爬。

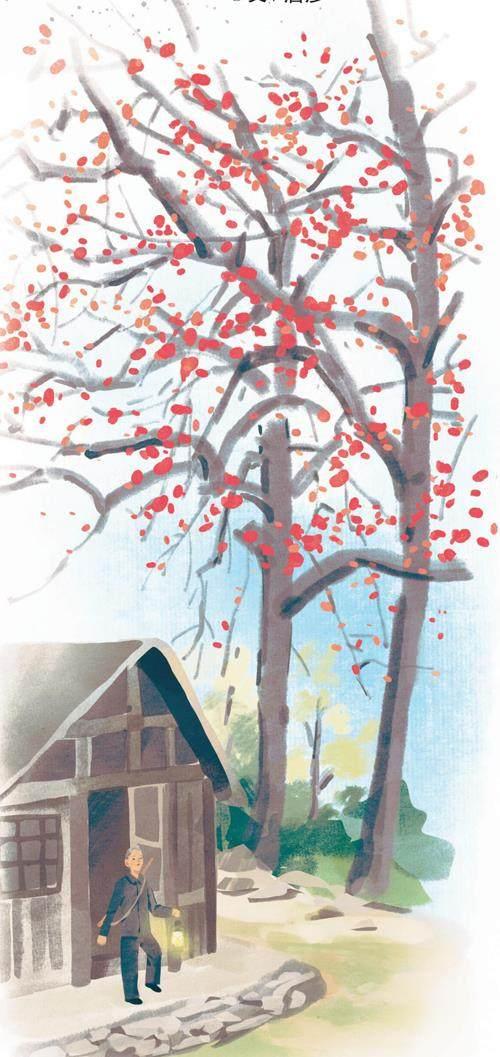

登上坡顶,有一块空旷地,生长着几棵粗壮绚烂的木棉树。树下,立着一幢被风雨剥蚀得很是破败的小木屋。

我注意到小木屋门前的屋檐下摆着一张茶台,台边坐着一位沏茶自饮的耄耋老人。老人穿一件褪色黄军装,板刷般的平头白发,肤色黝黑。身材虽然消瘦,但从他端庄的坐姿,可以感受得出他身板的硬朗。山风挟着雨雾袭了过来,更令老人显得冷峻、威严。

我上前客套地跟老人打招呼。

老人很有礼貌地对我微笑。

我问:“您一个人住这儿?”

老人点了点头,说退休后就一直住这儿。

“喝杯茶?”老人问我,然后递给我一杯热茶。我很是感谢地接过茶杯,一边喝着,一边瞄了一眼屋内——斑驳的木板墙上,一盏布满锈迹的老式马灯悬挂在那里。“那是一只老物件呢!”我指着马灯对老人说。

老人看了看我,有些警惕的意味,问:“你是来收古董的?”

我想老人一准儿是误解了,赶忙解释,我不收古董,我只是觉得它时间蛮久的。

“七十六年啦!”老人道。

“七十六年?!”我惊诧地叫出声来。

“是的,我兄弟亚山留下的。”老人语气肯定,神情骄傲。然后,走进屋内,从墙壁上取下马灯,用衣袖擦拭起上面的灰尘。

“您兄弟呢?”我不免好奇地问。

老人眼里掠过一缕暗淡,声音变得有些沉重:“打鬼子去了……走的时候把这灯留给了我。”老人似乎是回答我,又似乎是在自言自语,“后来……就没有音讯了。”他摇了摇头,把马灯重新挂回墙上。

我猜测亚山兄弟应该是牺牲在抗日战争年代里,并立马觉察到应该有一个鲜为人知的故事。

老人从屋内走出来,对我说:“喝茶。”

山坡上,雨丝越来越浓密,又一阵山风吹过,雨雾升腾、弥漫开来。

我在桌边坐下,一边陪老人喝茶,一边听老人讲起了往事。

02 · 亚山

对面梯田边的血色木棉树下,一个英俊少年向我们蹁跹而来。

那少年便是你——亚山。

你一言不发地从山寨走出来时,阿爸阿妈正在屋后山坡地里种番薯。他们知道你向往着大山外的世界,总是很不放心你这个不安分的孩子。

一条流经山寨的小溪,娃娃鱼在清澈的溪水里自在遨游;高大茂密的野藤萝纠缠交织,漂亮的鹧鸪在枝头快乐啼鸣;峭壁上岩石嶙峋,可爱的猕猴们正在跳跃奔腾——这里是你的乐园,你常常独自从山寨跑出来,走进这静谧却充满欢乐的山谷。你爬上峻峭的山岗,坐在光滑的石头上,一会儿眺望远方大山,一会儿仰望蓝天白云——你就是那个对着大山与天空都可以发呆一整天的少年。

那天,似乎跟平常的日子没有区别。

半晌后,你听见山寨那边传来密集的枪声。随即,听见男女老少排山倒海般的哭号。紧接着,你就看到脚下的溪水变成了血色。

你奔回家里时,阿爸已经死了,阿妈倒在血泊里奄奄一息,阿弟亚明已不知去向。你扑上去抱住阿妈,阿妈的嘴里微弱地发出“带阿弟……快……跑”,然后,永远地闭上了眼睛。你好不容易找到躲在屋后柴堆里瑟瑟发抖的阿弟,抓起他的手一口气跑进了山谷。

大火将山寨烧了三天三夜,你和阿弟躲藏在山谷里三天三夜。

第四天夜里,你带着阿弟潜回山寨。

活着的山民们把你俩领到了山寨外一处隐蔽的山洞里。洞里燃烧着一堆篝火,石壁上挂着一盏马灯。昏黄灯光下,坐着一位眼里布满了血丝的汉子。你认出他是隔壁村里的老赵叔,你早就听阿爸讲过他是共产党的游击队员。那个晚上,你从老赵叔的嘴里第一次听到了“日本鬼子”“侵略”与“亡国”。

过了些日子,大山里伸出两根黝黑的铁轨,向山外一节节地延伸。那些夜晚,老赵叔常常提着马灯,潜入山寨,他愤慨地告诉大家,日本鬼子要在咱山里开矿掠夺资源了。

不久,一列挂着太阳旗的小火车冒着浓烟从白云深处冲出,铁轮摩擦着铁轨发出的咔嗒咔嗒声彻底碾压了山谷的宁静。

那个晚上,老赵叔在山洞里召集山民们开会。老赵叔向大家宣传共产党民族团结抗日的主张,动员山民们参加游击队打鬼子。会开到后半夜,大家的肚子饿得咕噜噜叫。老赵叔叫一些地下党员送来了半只野猪,大伙儿把野猪架在篝火上,香喷喷的肉味直冲肺腑。篝火的跳闪中,你看见了老赵叔坚毅的脸庞,你第一次感受到来自内心的力量。

你抹了抹泛着野猪油的嘴唇,问老赵叔:“我能跟你们去打鬼子吗?”

老赵叔无言地看了看你,有些迟疑。

“我要给阿爸阿妈报仇。”你握着小拳头说。

老赵叔点了点头,拍了下你的肩,说:“跟叔走吧。”

那天,你和寨里的阿虎、阿雄十多个大小孩儿一起加入了老赵叔的队伍。

你们抗日在深山。

挂太阳旗的小火车一次次被炸瘫。

狰狞如黑爪的铁轨一次次被炸断。

不可一世嚣叫着的汽笛一次次被炸哑。

不久后的一次伏击战中,老赵叔受了重伤。牺牲前,他把那盏马灯交给了你——你已經成长为一名勇敢而成熟的少年游击队员了。

随着鬼子的“扫荡”与“蚕食”,游击队与外界失去联络,生存极为艰苦:没有吃的,嚼草根,咽野菜;没有喝的,采野果,寻椰子。

那天晚上,你决定像老赵叔一样,带着马灯回山寨。

星星还是那颗星星,山洞还是那个山洞,石壁还是那堵石壁,马灯还是挂在那里。唯一不同的是,老赵叔换成了年少的你。昏黄的灯光里,你的眼睛也有了血丝。虽然你的声音还略显稚嫩,但是,你的语气如老赵叔一样沉稳与坚毅。你发动乡亲们积极筹粮支援抗日。山民们是那么地信任你们,宁可自己忍饥受饿,也要把家里仅有的一点存粮拿出来,还把地里挖到的木薯、番薯也收集起来送给你们。临别时,你摸了摸阿弟亚明的头,把马灯交给他。你说你将去执行一次更为重要的任务,你嘱咐他好好地活着,把马灯保管好,等着你回来。

那晚,夜色浓,山风急;天边,有颗星星在闪烁;远处雨林,传来长臂猿的哀鸣……

打胜仗啊,英雄们!

苍茫大山掩护你,

富饶雨林喂养你,

家乡百姓支持你!

你腰间挂着手榴弹,肩上斜背着战刀,身姿威武霸气,与战友们唱着歌,隐没于苍莽而幽深的丛林之中。

03 · 活着

“我兄弟走的时候,肩上背着这么长的一把刀。”老人说着伸开两臂,有些夸张地向我比画出大刀的长度。

我点了点头。

山坡上,雨和雾交织着纠缠着飘荡着。

老人再次陷入回忆之中。

我依托老人的述说,继续对往事进行复盘——

兄弟亚山走了很久,没有任何音信。你成了山寨里的孤儿。唯有兄弟留下的马灯,陪伴着你。

有天晚上,山谷方向响起一阵枪炮声,乡亲们惊恐不已,带着你躲进了山洞。

后半夜,进山打猎的老猎人带回消息说,游击队在山谷里跟鬼子打起来了。

零星的枪炮声从山谷那边不时传来。乡亲们一夜无眠。直到凌晨,轰隆一声巨响后,山谷才复归沉寂。老猎人叫了声“打完了”,便起身准备去山谷——老猎人是寨里的奇人,每逢战斗,他总会在结束后的第一时间赶往战场,一是去看看能不能收捡些交战双方掉落下的值钱物件;二是若遇到牺牲的游击队员,便行善掩埋。

“我也去。”你对老猎人说。你很久没见到兄弟亚山了,你相信他一定也在战斗中。

老猎人望了你一眼,喝道:“小东西去送死啊,说不定鬼子正埋伏着呢!”

你说:“我不怕,我给阿哥送马灯去。”

老猎人不好说什么了,便带着你上了路。

老猎人脚步轻盈走在前面,你提着马灯踉踉跄跄跟在后面。四周静寂极了,一大一小的脚板拍打着坎坷的山路。临近山谷,老猎人对你低声道:“把灯熄了!”你赶紧拧熄马灯。顿时,四周灌木丛中的萤火虫像满天星星,一闪一闪地发出绿色光芒。这是你从来没见过的奇丽景象。

又走了一会儿,天已麻麻亮,丛林里穿梭着一线线熹微。

老猎人敏捷地爬上一棵高大挺拔的马占树,向战场方向望了一会儿,然后跳下来,拍了拍手,道:“没货了!”你明白老猎人的意思,是说没事了。他只要爬上高高的树干,瞭望一眼,便能知道方圆几十里有没有猎物与鬼子。他在山民们心里就是一个奇人,人们对他佩服得五体投地。

溪水边上,一老一少两名游击队员已经牺牲。你一眼便认出那少年游击队员是你的兄弟亚山。你放下马灯,扑了过去。亚山衣衫褴褛,血肉模糊,脸上开了花,嘴里紧咬着半只耳朵,一颗手榴弹的手柄还握在半截手掌里。而几米开外的路边东倒西歪着数具缺胳膊少腿的日本兵尸体,其中一个少了半只耳朵。老猎人告诉你,亚山一定是子弹打完了才拿手榴弹与鬼子同归于尽的。

你抱着兄弟,呼唤着阿哥,大哭起来。

老猎人对你道:“现在别哭,没时间了,天一大亮鬼子就会过来收尸。”

老猎人在溪边找了个土坡,奋力开挖:“你去附近找两棵木棉树仔。”他说。

你放下兄弟,赶紧去找木棉树仔。

老猎人挖坑完毕,起身向两位英雄拱手作揖,说:“对不起壮士了,只能暂时将你们埋在这儿。”

埋葬完英雄,老猎人在两座坟头上各种下一棵木棉树。

“坟头种木棉树是你们的习俗吗?”我打断了老人的回忆。

“是的,老祖宗留下来的传统,为保卫家乡而战死的人,掩埋时一定要在坟头种上一棵木棉树。”老人答道。

我想这是多么深沉的隐喻——木棉花儿鲜血般的绚烂,象征着忠勇与壮烈。

老人呷了口茶水,看着我:“你知道东江纵队吧?”他的目光里充满了期待。

我点了点头,说:“那是一支八年抗战不倒的队伍。”

老人甚是欣慰地笑了下,说:“我兄弟就是参加那支队伍的。”

我点了点头。

“可是……”老人语气有些微弱,“解放后,东江纵队牺牲者的名单里没我兄弟的名字。”

我有些吃惊,觉得这有点不可思议:“不可能吧?”

老人语气肯定地说:“我去找过几次,他们说没有叫亚山的游击队员。”

我说:“你兄弟当游击队员时可能用的不是这个名字。”

“那他会用哪个名字呢?”老人沉吟道,“我就只知道他这个名字。”

我说:“这个找到证人,应该可以查得出来。”

老人显得有些沮丧,喉咙里发出一声轻微的叹息,说:“老赵叔早就牺牲了,村里的游击队员也牺牲了,老猎人在一次打猎中掉落山崖摔死了……”老人似乎是问我,又似乎是问自己,“我找谁证明呢?”

我知道,因着各种各样的情况,共和国英雄谱里有无数英雄至今找不到名姓与故里。我理解老人的困惑与纠结。我没有别的办法帮助老人,只能用无力的话语安慰他:“您的兄弟,是我们永远敬仰的无名英烈!”

“不,”老人抬眼望向远方的山谷,摇了摇头,定定地对我说,“我一直觉得,我兄弟没死。”

老人见我一脸吃惊与不解,便变得严肃而认真:“当我挖了两棵木棉树仔回来时,便认不出他来了——我兄弟的个子要比他高,身体要比他壮实,尤其是,我兄弟的脸是方形的,而他的脸是圆形的……并且,我兄弟的脸上没有那么多坑坑洼洼……”老人嗫嚅道,“我觉得他不是我兄弟亚山,真的不是……真的不是……”老人抬起手抹了抹眼睛,“他一定活着。”老人语气极为坚定地对我说。我看出老人浑浊的眼里有些湿润。

我没有说话。我心里清楚,人死后几小时便会变形,尤其是脸上被炸得血肉模糊后,更不易辨认。但是,我表示赞同地对他点了点头——虽然这有点违心。

面对这样的老人,我能怎么说呢?

让英雄的阿哥永远在他的心里活着,不是更好吗?

04 · 等待

老人坚信兄弟亚山一定会回来。

解放后,政府给山民们在山下盖了新房,山民们陆续搬出了山寨。但他没有搬,一直住在寨里。整个山寨只剩下他家的茅草寮,他坚信他的兄弟亚山一定会回来。他开始了漫长的等待。

政府让他当上了护林员。

他很乐意这份工作。一边守护森林,一边寻找兄弟。每当木棉花开的时候,人们常常在山谷里、溪流边、梯田上、密林中,看见一个提着马灯的男子,对着某棵木棉树喃喃自语——大家一度认为他疯了。

他一生未娶,无亲无友;春夏秋冬,游走山野,马灯相伴。

护林工作退休后,政府安排他进养老院,他坚决不去。政府干部好说歹说,他才搬出那破败的茅草寮。那天,他穿着一件人家慰问送来的黄色軍装,提着那盏马灯,走进了养老院。然而,没过几天,他便失踪了。人们四处寻找,最后在山寨的那间几乎要垮塌的茅草寮里找到了他。后来,政府干脆在山坡上建了这间小木屋,让他住了进去。

这一住便又是二十多年。漫山遍野的木棉树陪伴着他,谢了又红,红了又谢。

“我八十五了,走不动了,没办法找我兄弟了。”老人有些沮丧地对我说。

我安慰老人:“您身体好,起码活一百岁。”

老人望着我呵呵地笑了。

“你上山时有没有见到一个背着大刀的年轻仔啊?”他突然问我。

我愣了一下,但很快,我点了点头,说:“见到了。”

他惊奇地问:“真的见到了吗?”

我再次点了点头:“见到了!”

他便很高兴,说:“他一定活着,一定就在山里,他会回来的。”他指了指屋子里墙壁上的马灯,对我说,“它还在呢!”

我又点了点头,有些心酸地笑了笑。

他得意地站了起来,走进小屋,从墙壁上取下马灯,返回门口,随手拿起门槛边竖立的一根两端系着绳子的长木片,斜挂在肩上,然后甩手迈步,嘴里竟然哼起了那首歌——

打胜仗啊,英雄们!

苍茫大山掩护你,

富饶雨林喂养你,

家乡百姓支持你……

我知道,少年英雄临走时的情景永远地刻印在老人的记忆之中了!

我也知道,老人唯一的乐趣就是在门边摆上茶具,跟前来赏花的游客讲述他兄弟亚山的故事,追问你有没有见到一个肩背大刀的年轻仔。

“集合啦集合啦——”

游伴们在山坡下朝我叫道。

我起身,感谢老人的茶与故事。

走到山坡边,我回过头来,指着坡边的一棵花团锦簇的木棉树,问老人:“这树多少年了?”

老人笔挺地站在那里,用并不标准的普通话告诉我:“七十六年啦!”

我心领神会。

我也像老人一样坚信——这棵树与英雄同岁。英雄已幻化成漫山遍野的木棉树了,那壮硕的躯干、那顶天立地的姿态、那鲜血染红的树梢可以为证。

我挥手向老人作别。

春寒依然料峭,细雨依然霏霏,而我热血沸腾,寒意全无。我记住了那个叫亚山的英雄少年,也记住了这位用一生等待的老人。

白云深处,汽笛长鸣,一列开往春天的高铁正奔驰而来。铁轨两旁,田野山坡,木棉树参天擎日、头颅高昂、花浪如血。

微风细雨中,我听见一个少年弹着吉他在唱歌:

木棉花已经开了

想起与你的约定

树上传来翠鸟的声音

不知道是不是还那么好听

将想要对你说的话折成纸飞机挂在木棉树上

生逢盛世

你我何其有幸……