谈梁斌早期的代表作《夜之交流》

谈到梁斌(1914-1996)的作品,一般读者都会联想到他1957年出版的《红旗谱》。至于1936年的《夜之交流》,可能大多数人并不了解。鲜为人知的是,梁斌在1930年代中期就开始创作了,而且在京津大报如《大公报》《世界晚报》的副刊上发表了不少杂文、诗歌和小说。笔者统计,从1933到1936年,共有20余篇。梁斌的《夜之交流》就是其中之一。可以说,当时出现了一个文学史较少谈及的“早期梁斌”。以往的研究者关注梁斌时,往往直奔《红旗谱》而去,跳过了他早期的创作,很少提及这篇作品,甚至,《夜之交流》最早发表的刊物《令丁》都被误写为《伶仃》。实际上,《夜之交流》是《红旗谱》的原点之一,其中埋藏着生发《红旗谱》的诸多种子。不谈1930年代初期的梁斌,难以了解他的全貌,也不能认识到《红旗谱》的“前世”。从这个角度说,梁斌的《夜之交流》是值得细读和阐释的。

一

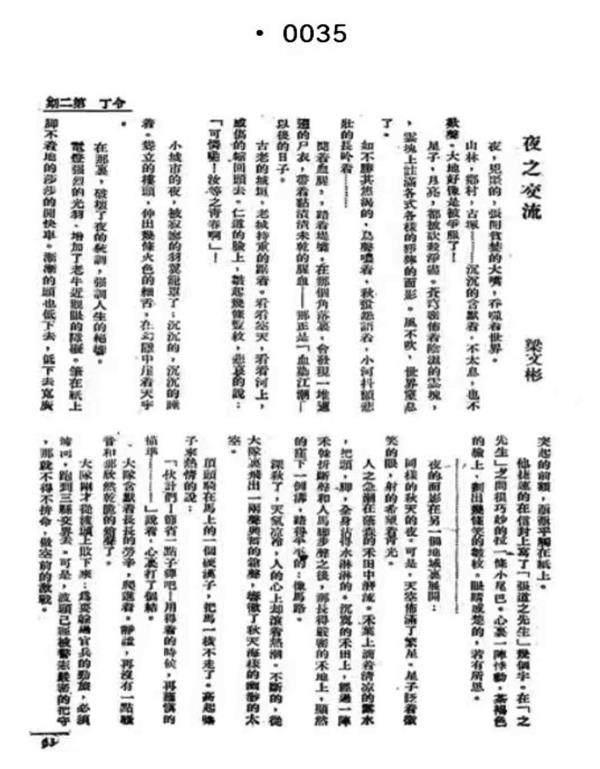

《夜之交流》约4000字,并不是平铺直叙,而是由一个氛围和三个片段组成。开端即“夜,凶恶地张开贪婪的大嘴,吞噬着世界”“星子、月亮都被砍杀净尽。苍穹密布着阴湿的云块,云块上布满各式各样狰狞的面影。风不吹,世界窒息了”。接着视角转移,“闻着血腥,踏着堤坝,在那个角落里会发现一堆邋遢的尸衣,带着黏渍渍未干的腥血——那正是‘血染红潮以后的日子”。充斥“黑暗”和“血腥”的描述,烘托出了悲壮惨烈的氛围。第一个片段写一支部队因为攻击敌人失败,不得不撤出战斗,寻找住宿和吃饭的地方。大队召开会议,讨论如何增强力量,决心报复。第二个片段写大队被敌人包围突袭,虽然进行了抵抗,但是,“刹那间,可贵的集团溃灭了!”于是,敌人进行了残酷镇压,“铡刀张开血淋淋的大嘴,无情地吞噬着青年叛乱者的身躯,哀号,惨叫,抽搐,以至做了狗的食粮”。第三个片段写革命者老牛、小李和老柴被敌人抓获,因不愿出卖同志而牺牲生命。出卖他们的叛徒也被敌人枪毙了。最后,小说以“依然是夜,是死寂。一种更加莫名的‘恐怖攫住万物的心”“这长久的烦闷的夜啊!”作结。

叙事时,《夜之交流》使用了现代主义的写作手法。梁斌并不交代故事的来龙去脉,而是抓住几个片段,进行蒙太奇式的剪切拼贴。小说很少详细描写,而是将一句或几句话作为一个段落,用短句营造速度感。比如:

死寂伴着心跳……

通!通!通!一个人慌忙的跑上楼来,是听差的老柴,他惶惧地说:“原来在这儿!”又把声音低下去:“怎么还不逃命呢?等死吧!”转身就走下去。老牛、小李跟着也下楼。

门外是沉沉的夜——

下完楼梯刚出门,一道强烈的手灯迎上来,同时从黑暗中伸出冲锋枪的粗铁筒。

“同志!立着!”是侦探长的声音。

老牛、小李、老柴毫无声息的呆住了。

上述手法,不见传统小说,而是穆时英、刘呐鸥等“新感觉派”小说的特点。可以说,《夜之交流》在叙事技巧上,与20世纪30年代小说的发展大势是同频共振的。

《夜之交流》叙事拼贴、手法现代,是比较难懂的,但贯穿小说的情绪线索非常明显,就是对白色恐怖的憎恨、愤懑和对牺牲者的深切缅怀。《夜之交流》关注了农村暴动,并对牺牲者报以同情,带有明显的左翼特征。考察梁斌当时的其他作品可知,类似题材经常出现,《夜之交流》并非特例。《农村的骚动》(1933年)中,盐衙门的缉私队到村庄来,随便闯进民宅,搜出私盐就要处罚,不顾人们死活,横征暴敛。村民老德领导人们起来反抗,“人之流,汹汹涌涌,灌满了街筒子。一群红眼睛的暴徒紧紧的攥着拳头,赤着膊。情绪激昂了,喊着骂着咆哮着”。人们把缉私队围起来,“‘啪的一掌,落在队长的脸上。‘伙计们!捆起兔崽子们来!……老德粗壮的胳膊,捉住队长大衣领口子”。最后,缉私队无奈,答应了村民们“要求赔偿”“坚持买私盐吃私盐”“反对缉私队入民宅”的条件。“夜——小小的村庄中酝酿着将要爆发的火山。”从同时期梁斌的作品可以看到,他对题材的关注是自觉的。新发现的梁斌佚作《“十节一”的话——献给被忘却的朋友》隐晦地写了保二师“七六”惨案,结尾用“现在没有什么东西来安慰你们,只有暗暗的含着酸泪伸出了拳头”表达了牢记敌人的罪行,将来复仇的决心。《春》写春日和煦的风中,一些青年男女卿卿我我,迷醉于个人情感的小世界。但作者提醒,长城会战中守军失利,民族危亡的阴影已经逼近。

可以说,对黑暗的憎恨、对暴动(革命)的歌颂和对劳动者的同情,是梁斌20世纪30年代作品的主题。《夜之交流》作为梁斌早期的代表作,是这个主题的延续和升华。

二

《夜之交流》写完发表后不久,抗战爆发。很长时间内,这篇小说不被重视,包括梁斌也有意无意忽视了它。抗战中,梁斌在冀中领导新世纪剧社战斗,导演和创作了《爸爸做错了》《抗日人家》等作品。解放战争期间,梁斌南下湖北,开辟、领导了襄阳等新区的宣传工作。1953年调回北方,任中央文学讲习所书记。后调入河北文联,全力写作《红旗谱》,并于1957年出版。之后,在梁斌看来,相对于名满天下的《红旗谱》,《夜之交流》是一篇早年不成熟的习作罢了。

新时期初,梁斌研究进入新阶段,他早年的创作开始被研究者挖掘、重视。1981年,北京师范大学的教师朱金顺在《令丁》上发现《夜之交流》后,告诉了梁斌。1981年12月29日,梁斌回信给朱金顺表示感谢,并且回答了写作背景、《令丁》杂志的有关问题。笔者从朱金顺的《因〈令丁〉月刊得到梁斌先生来信》中,查到了梁斌的这封佚信。后朱金顺复印了小说寄给梁斌。于是,这部小说才被作为早期的代表作,先收入《笔耕余录》(1984),后收进梁斌的文集与全集。梁斌为此写了《我的第一篇小说》,发表于1982年的《山西文学》,详细讲了关于《夜之交流》的一些背景问题。

小说的故事来自梁斌身边的事件,主要取材于高蠡暴动。梁斌在《我的第一篇小说》中说,1932年9月,“在我的家乡爆发了高蠡暴动。革命的农民拿起枪来,没收地主的枪支,开仓济贫,发动農民起来抗日救亡。当暴动的农民在高阳新庄的学堂里休息整训的时候,被国民党骑兵十七旅包围击溃,当场牺牲十六七人。被捕的战士,则遭铡刀铡,大刀砍,人头被挂在树上、城门上,血雨淋漓,数日不止。”梁斌是蠡县人,当时在保定第二师范读书,受到进步思想的影响,非常关注暴动情况。听闻暴动失败的消息,跑到野外失声痛哭。对比一下可知,《夜之交流》的主要线索,就来自高蠡暴动。小说中写到的争夺渡头失败后沿河而下、没有训练的战士不会拉枪的机钮等细节,均是高蠡暴动中曾经发生过的。当然,在写作《夜之交流》的白色恐怖中,梁斌只能采取隐晦的手法。另外,梁斌认识的蠡县团委书记马永岭,是《夜之交流》的原型之一。马永岭被捕后屈服投降,与另外两个叛徒一起破坏组织,后来没有了利用价值,被敌人处决了。梁斌根据上述材料,巧妙地进行了剪裁,写成了故事。

《夜之交流》的初稿,写于1935年,当时梁斌在山东济南。1934年夏,山东剧院来北平招生,梁斌从朋友处听到消息,“一为就食,二为避难”(学校食宿全免,刚被释放不久),就报了名,经考试被录取,来到了济南。梁斌在校系统学习了戏剧理论,被分配学习铜锤花脸,但他更喜欢《雷雨》《少奶奶的扇子》等新兴的话剧,还筹备办一个话剧团,因此与院长王泊生的理念发生矛盾,1935年春从学校退学回北平。正是在济南期间,梁斌写了《夜之交流》的初稿,但觉得不够成熟,没有拿出来发表。回到北平后,继续修改《夜之交流》。梁斌在《我的第一篇小说》中说,“回到北京,住在骡马市大街直隶新馆,又开始了我的文学生涯”“这时,我把《夜之交流》拿出来,反复修改”。

1936年,修改和定稿《夜之交流》的时候,梁斌已经是北平左联的成员。梁斌加入左联,是他一贯追求进步的结果。1930年,梁斌以优异成绩考入公办保定第二师范学校。该校很多师生是中共党员,经常举行革命活动。梁斌在《我的第一篇小说》中说,“在老同志们的带动下,我读了很多书,主要是三十年代的革命文学和苏联早期的革命文学作品,也读了一些社会科学著作”。不仅进行了理论储备,梁斌还参加了1931年开始的保定学潮。1932年7月6日,军警冲进学校,打死打伤十多名学生,逮捕五十多人。后来当局解散了保二师。登报的嫌疑人名单中,有梁斌的名字。梁斌失学后流浪北平,在图书馆自学并寻找出路。由于亲身经历,梁斌累积了对反动政府的仇恨,立志要用笔记录英雄的业绩。此时,梁斌参加了左联,以笔为枪,开始了文字生涯。

在北平左联的文学战斗,促成了《夜之交流》的改写和發表。中国左翼作家联盟(简称“左联”)于1930年3月成立于上海,以鲁迅为旗帜。1931年左联执委发表了《中国无产阶级革命文学的新任务》,具有鲜明的政治倾向性。左联在文化领域内,与敌人进行了英勇斗争,柔石、冯铿、李伟森、殷夫、胡也频即“左联五烈士”在1931年2月被秘密杀害。左联在全国成立了多个分支组织。丁浩川(1949年后曾任北京师范大学党总支书记、东北师范大学校长)是梁斌高小老师,两人关系密切,当时也在北平,是左联成员。1933年下半年,梁斌的同乡挚友路一(1949年后曾任河北省文化局局长)来北平,受命组建了北平左联南城区支部。在他们的介绍下,梁斌参加了北平左联的南城区支部。路一、金肇野在回忆录《北平左联南城区支部》中介绍,1933年下半年,由北平市委负责人之一的周小舟批准,南城区支部在宣武门外骡马市大街直隶新馆成立,成员有路一、梁斌、金肇野、高敏夫、小倪、史巴克等。支部成立后不断召开秘密会议,主要是学习讨论政治形势,布置散发传单、张贴标语、飞行集会等任务。还在民国大学、师范大学建立左联小组,召开文艺座谈会,请曹靖华、孙丽珍演讲。他们后来才知道曹、孙二人也是北平左联成员。在北平左联南城区支部中,梁斌经受了革命锻炼,写作也带有着鲜明的左翼色彩。于是,《夜之交流》在这个时期改定并发表在左联的刊物《令丁》上,就是顺理成章的事情了。

作品经由北平南城区左联负责人路一,发表于1936年的《令丁》月刊第2期。梁斌在《我的第一篇小说》中和《一个小说家的自述》中,将刊物名字写为了《伶仃》。

三

《夜之交流》的接受史中,最引人注目的是语言问题。小说发表后,引起了吴承仕的注意。梁斌在《我的第一篇小说》中说:“中国大学的‘左倾教授吴承仕老先生(号俭斋),是老一辈的文字学家。他看了这篇小说后说,文章写得很不错,语言很美,并且指出文法上有十一点错误。这个意见通过‘左联组织告诉了我。”吴承仕(1884-1939),是近代经学家、古文字学家、教育家,清代最后一位状元(称朝元),曾任北京师范大学、中国大学国文系教授、系主任,晚年接受马克思主义。当时,他能够对一位名不见经传的青年作者予以关心,耐心指点,很不容易。其中固然有左联推荐和题材原因,当然还有他治学方面的严谨和一丝不苟。梁斌很感谢吴承仕的关注和批评意见,“由于他的鼓励,使我对这些题材与生活念念不忘,以致写出《红旗谱》这几部书”。

吴承仕认为《夜之交流》的“语言很美”,这一点梁斌在《我的第一篇小说》中作出回应,说是自己“反复修改的结果”。至于文法错误,梁斌说有两个原因:一是当时自己仅是初级师范二年级的学生,“还未学过文法”;二是“我一写起小说来,就不注意文法了”。笔者认为,这里的核心问题是当时如何认识和使用白话文语言。因此,需要回到当时的语境来理解。很明显,梁斌当时的语言是受现代白话文初创时期“五四”新文化影响的结果,《夜之交流》造句的“美”和文法错误,都与此有关。唐文斌、周海波的《梁斌评传》(1985)中认为,“《夜之交流》中的语言就像正在发育着的小伙子的骨骼一样,处处显示着力量,但也处处表现着还有待磨炼的痕迹”。这是中肯的描述。不仅梁斌,这是现代文学语言整体遇到的问题。20世纪30年代中期,正是文言文向白话文转折的时期。鲁迅、胡适等五四新文化运动先驱开辟的白话文路径,成为文艺的主流,但不可避免有很多知识分子腔调。因此,梁斌当时作品的语言,一是立足启蒙,使用白话文写作,但有文艺腔;二是修辞方面注意辞藻选择,营造诗意氛围。很大程度上,语言走的是“美文”的方向。

正是针对这个问题,20世纪30年代由左联发动了关于“大众化”的讨论。革命文艺家认识到,想要在群众中宣传,就要使用大众语言,因此,对知识分子语言的警惕和改造就成为共识。瞿秋白1932年在《大众文艺的问题》中明确提倡,文艺大众化就是用“浅近的无产阶级普通话”来写作。因此,对“五四”语言进行改造和重塑,就是革命作家的必然选择。

接下来就是大众化语言实践了。梁斌是最早意识到且开始行动的作家之一。新世纪剧社的演出主要在冀中地区,因此,在写剧本和导演时,梁斌对使用的语言做了一些非常具有针对性的实践。梁斌在《一个小说家的自述》中回忆,“我们也不打算到城市里去演出。我们演出的对象是农民;战士是农民,干部大部分是农民,我们就为农民演戏”“语言不用京白,不‘撇京腔,也不用土腔土调,采取一种折衷的办法,提炼出一种特有的舞台语言”。梁斌领导的新世纪剧社采用了介于官话和冀中土语之间的口音,让观众听懂、亲切的同时,也拉开了审美距离,收到良好效果——这个大众化实践的意义,未被充分评估。此时,梁斌对语言的认识,显然与写作《夜之交流》时期相比,发生了天翻地覆的变化。到了写作《红旗谱》的1950年代,梁斌对文学语言的体会更为成熟,即遵从延安文艺座谈会讲话精神,注重使用大众语言,提炼冀中口语方言。他在《谈创作准备》中说,“语言问题上,我也走过一段弯路。最初,由于读翻译作品和‘五四时期的新文学比较多,一般的只会使用书面上的语言,没有自己的语言”,后来认知发生变化,“总的目的是要写出新的人物、新的性格,就是说选择适合于写工农群众的语言”。当然,梁斌是在《红旗谱》取得很大成功的基础上说这番话的。可以看到,作为梁斌早期代表作的《夜之交流》的语言,与成熟时期的《红旗谱》有很大差别,甚至有判若两人之感,究其原因,就在于梁斌的语言观发生了巨大改变。

故而,20世纪80年代的梁斌对《夜之交流》的语言的看法,就不一样了。梁斌在《关于早期的几篇作品》(1981)中,对20世纪30年代中期的作品作了介绍和评价,认为“这些东西,写于初学练笔时期,是微不足道的”。总体来说,不是很重视。梁斌并没有保存这个时期的作品,直到1981年才由河北师范大学的唐文斌到北京图书馆收集查证,找到十几篇。梁斌写这篇文章时,《夜之交流》还在散佚中。关于《夜之交流》,还是《我的第一篇小说》讲得最详尽:“时隔四十余年,北京师范大学中文系朱金顺同志把这篇文章找到了,寄给我一份复制品。我看了之后,觉得和四十年前的感觉完全不同了。说文章写得不错,今天看来,还是不成熟的;说语言很美,今天觉得雕琢过分,就不自然了;含蓄也过分,甚至没有写出人物来。当然,时代不同,要求也就不一样了。”对语言“雕琢过分”和“不自然”的评论,是可以理解的。另外,梁斌其实也注意到了“时代不同,要求也就不一样了”这个问题,这是很客观公允的提法。写作《夜之交流》的1935年,梁斌是一个在左联领导下向敌人战斗的青年,无畏中有些许青涩粗粝,带着文学青年的很多特征。而积累了相当的实践经验后,语言观发生变化,对早年作品的语言风格有些看法,也是正常的。

本文认为,《夜之交流》的价值之一,也正在于此。梁斌所遇到的语言问题,同样出现在赵树理、丁玲、周立波、何其芳等作家身上。他们都是以知识分子身份开始写作的,后来都发生了变化。促使这种情况发生的根本原因并不是理论,而是从事抗日宣传工作的现实要求。赵树理在1941年的《通俗化“引论”》中说得明白,其实抗战宣传是一场“改造群众的旧的意识,使他们能够接受新的世界观”的“新启蒙运动”,但前提是通俗化。逻辑是,知识分子为了改造群众的意识,先要改造自己的语言。从20世纪文学语言发展的变迁看,梁斌的作品是一个非常好的个案。他从五四新文学的路径起步,经历了革命斗爭的洗礼,逐步转向大众化的语言。当然,现在不能完全说,大众化就没有问题或者梁斌的语言实践取得了完全成功,但可确定的是,这是知识分子对自身语言的一次认识和改造。梁斌的《夜之交流》,保留的就是一个受到五四影响的左联青年作家的语言。

四

重读《夜之交流》,除了将其置放于现代文学发展的视野之外,还可以由此发现梁斌独特的创作方法。了解这一点的前提,是对“早期梁斌”重新认识与解读。读梁斌发表的“创作谈”,可以发现一个突出的特点,就是他喜欢讲自己的亲身经历和创作之间的联系,其中有很多“早期梁斌”的内容。从中可以看到,《夜之交流》中的一个题材,是如何逐渐演变,成为当代文学史上的“里程碑”(茅盾语)——《红旗谱》的。

首先,对题材的敏锐把握。梁斌的创作与个人的经历有很强的互文性,这从早期的作品可以明显看出来。比如《塞北之行》(1935)就取材于自己到四十军的经历,虽然做了技术处理,但过程基本一致。《嘟嘟草堂随笔》(1933)中的《汽车下的狗学士惨死》和《卖洋火的老婆子》就是现实情景的速写。梁斌对身边事物感知力很强,敏锐地注意到了保二师学潮和高蠡暴动,在长达40年时间里反复书写思考,直到写出《红旗谱》系列长篇。写作的最早发端,就是《夜之交流》。在《漫谈〈红旗谱〉的创作》(1960)中,梁斌明确提到这篇小说与《红旗谱》的关联:“一九三二年九月,故乡发生了高蠡暴动,我虽没有参加,对我也有很大影响。在暴动牺牲的同志里,有一个叫小马的,他是我的同学。《夜之交流》是写小马怎样在学潮后跑出去,参加了高蠡暴动,写了红军露夜行军,写了辛庄会战的失败,在回保定的路上,他被捕了,受到反动派严刑拷打,被押在保定行营里数月,在一个深沉的夜晚,他被拉到后院的木槿树下,秘密枪毙了。这篇小说的寓意,是写在这黑暗的夜晚,革命与反革命在进行斗争。现在的《红旗谱》中,还能找到这篇小说的痕迹。一是运涛被捕过堂问供的细节;一是十四旅进攻第二师范的描写,白军洗劫了第二师范,扒下牺牲的同志们的血衣,上街叫卖,把母校的图书、仪器、钢琴抬到大街上叫卖。这篇小说刊在北京‘左联主办的《伶仃》月刊第二期上。自此以后,高蠡暴动这个动人的题材,在很长的时期里,留在我的心上。”从《夜之交流》开始,梁斌就开始关注高蠡暴动、保二师题材。

其次,对题材的反复“重写”。《夜之交流》写完发表后,梁斌并没有放下高蠡暴动和保二师学潮题材,而是不断加工与重返。在写作《红旗谱》前,梁斌在《夜之交流》的基础上,至少又写了两个文本。其一是《三个布尔什维克的爸爸》。1941年,梁斌在工作中遇到一位三个儿子都参加了抗战的村民,灵感忽现,以其为模特,写了《三个布尔什维克的爸爸》,主人公名字就叫朱老忠。该作散逸(发表于《冀中文化》),但可以知道,朱老忠已经作为故事的承载者,出现在梁斌的笔端了。比起此前“没有人物”的《夜之交流》,可谓前进了一大步。其二是《父亲》。1942年,在晋察冀边区阜平,梁斌又一次修改这个故事,将其扩充为十三节的中篇小说《父亲》,发表于《晋察冀文艺》(散佚),完成了《红旗谱》的雏形。梁斌反复写的过程,就是对题材不断丰富的过程。随着人物的确立和对两大题材理解的不断深入,《红旗谱》的面貌逐渐呈现出来。

再次,对结构、语言等表现手法的不断锤炼。《夜之交流》篇幅不长,结构是场景叠拼式的,主题和人物都比较模糊。后来在逐步思考中,梁斌参考了《新民主主义论》等著作,对主题做了提炼和深化,同时,结构也演变为《红旗谱》《播火记》《烽烟图》三部曲洋洋百万言的鸿篇巨制。另外就是语言。如上节所述,在抗战中,与群众近距离地打交道使梁斌对语言大众化有了切实体验。因此,《红旗谱》的语言增加了许多方言土语等因素,尽量朴实,标准是让老百姓“识字的可以看懂,不识字的可以听懂”,展现出前所未有地对“民族性”的追求。《红旗谱》在“民族性”方面的贡献,此前被说得很多,此处不赘了。

《夜之交流》1936年发表时,已经有了保二师学潮和高蠡暴动两大题材库,但在当时白色恐怖背景下,只能是若隐若现。可以说,《夜之交流》是一粒小小的植物胚芽,随着梁斌革命和文学经验的逐步成熟,最终成长为一株参天巨木。对比一下可以发现,《夜之交流》与《红旗谱》同源同宗,但由于写作背景不同,政治高度、艺术手法等方面,呈现出较大的差别。但是,没有粗粝青涩、带有青春反叛气息的《夜之交流》,就不会有后来的《红旗谱》。青年梁斌对此题材不断思考,由粗而精,使《夜之交流》脱胎换骨,最终形成了《红旗谱》三部曲。

五

梁斌的写作方法可以带来多方面启发。关于《红旗谱》为何可以成为经典这个问题,可以从《夜之交流》找到一些答案。其一是题材的真实性。保二师学潮和高蠡暴动是1930年代初期北方革命风暴中的重大事件,其中蕴含了多重需要总结的历史教训。学生时代的梁斌投身革命运动的第一课,就来自上述事件。因此,他通过经历和访问,最大限度地用文学的方式还原了细节。事件本身的真实性以及可歌可泣、慷慨悲壮的色彩保证了作品质地的纯正。其二是情感真实性。梁斌从20世纪30年代的《夜之交流》等作品开始,就立誓写出保二师学潮和高蠡暴动,为家乡的英雄树碑立传。到了50年代,梁斌多次回到家乡搜集资料,还在烈士坟前流泪发愿,表示不写成《红旗谱》“无颜见江东父老”。写作时,梁斌处于“疯魔”状态,不管不顾,完全沉浸在喷发的情感中,他自己说是“挥泪写书”。写毕后身体严重受损,不得不长期治疗精神衰弱。

世事云烟,大浪淘沙,一部作品如果想要传世,来不得半点虚假。梁斌从1936年的《夜之交流》开始,直到《烽烟图》1983年出版,花费大约40年的精力,叙述了保二师学潮和高蠡暴动的故事,给了家乡父老和自己一个交代。这份“真实”至刚至强,是创作最重要的出发点,已经和将会带领作品穿越岁月,走向无穷的远方。

刘卫东,天津师范大学文学院教授,博士生导师,研究方向为中国现当代文学。天津市解放区文学研究会副会长、梁斌研究会副会长。在《文学评论》等刊物发表论文多篇,出版有《被“家”叙述的国——20世纪中国家族小说研究》等专著。完成国家社科基金、教育部社科基金项目多项。天津市宣传文化“五个一批”人才。

责任编辑:崔健

——以《中国现代文学研究丛刊》为例