碑刻拓片的方法与技巧研究

摘要:碑刻艺术作为历史文化遗产的重要组成部分,其保存与研究不仅仰赖于拓片技术的高度发展,而且深受传统文化精神的熏陶。拓片方法的选择、纸張质地的鉴别、墨色的调配及拓印手法的运用,每一环节都体现了对传统文化的尊重与传承。因此,深入探讨碑刻拓片技巧的相关研究,不仅有助于优化拓印方法,提高拓片质量,对于促进传统文化的保护与传承、增强文化自信也有重要意义。

关键词:碑刻拓片;传统文化;方法;技巧

碑刻作为历史的见证,承载着丰富的历史信息和艺术价值,通过拓片技术的应用,能够有效地保护和传承珍贵的文化遗产。随着考古学、文献学研究的深入,对碑刻拓片的精准度和科学性要求日益提高,涉及纸质、墨质、拓印工艺等方面的选择与优化,都需基于对碑石材料特性、文字雕刻工艺以及历史背景的深入理解。因此,探索和总结碑刻拓片的方法与技巧,不仅对于文化遗产的保护与研究具有重要意义,对促进传统与现代技术融合、推动文化遗产数字化转型过程中的技术创新和应用实践也有积极的推动作用。

一、碑刻的拓印种类

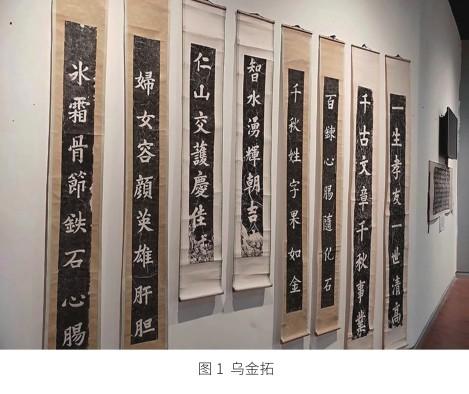

碑刻拓印,作为一种传承千年的文化实践,深刻体现了对古代碑文艺术的保护与研究。2019年2月5日,毕节博物馆所举办的《馆藏墓雕石刻拓片暨书法作品展》中就展示了多样化的碑刻拓印种类。在这门技艺中,乌金拓、蝉翼拓、朱拓、蜡拓、葛麻拓等多种拓印方法各具特色,体现了拓片艺术的多样性和复杂性。乌金拓通过利用金属光泽的墨色,在纸张上复现碑文,其既展现出文字的锋利轮廓,也呈现了独特的视觉效果,适用于书法艺术价值高、需要突出文字锐利感和层次感的碑刻(图1)。

蝉翼拓,其以特有的轻薄透明纸材,能够精细地捕捉碑石上的微小细节,适合学术研究,尤其适用于对碑文细节和笔画研究有着极高要求的场景。朱拓则以朱砂为主要材料,其鲜红色彩能够鲜明地展现碑刻的文字和图案,常被用于有特殊纪念意义的碑刻或是需要特别强调文本内容的场合。蜡拓技术,在特制的蜡纸上拓印,能够更好地保留碑石的原始质感,适用于保护性较强的拓印作业,尤其在保存较为脆弱的碑石时显示出独到的优势[1]。葛麻拓,采用葛麻纸为材料,因其强大的吸墨性和耐久性,特别适合拓印大型或外露环境中的碑刻,能够有效地防止碑文因时间和环境因素而造成的损伤(图2)。

二、拓印的工具与材料

(一)拓印工具

拓印,作为一种古老的技术,旨在将碑石、砖刻等文物的文字和图案转印至纸张上,这一过程不仅需要技术人员的高超技艺,更离不开一系列专业的工具与材料。其中,棕刷、打刷、木槌、拓包、拓板、毛巾、脸盆、抹布、喷雾器等工具,各司其职,共同完成拓印过程。棕刷和打刷的使用,远非一般清洁那般简单,其在去除碑石表面杂质的同时,实际上也开启了与碑石的深度“对话”。棕刷通常使用长12厘米或者13、14厘米的规格,而打刷是用猪鬃毛制作而成的,形制像鞋刷,大小可根据碑刻随意选取[2]。

木槌击打拓包的过程,体现的不仅是力与技的结合,更是对拓印艺术的深刻理解。拓包直径5厘米左右,中间略鼓。这种设计,体现了对拓印技艺细节的极致追求。其内部填充材料可以使用秕壳、绿豆皮、小米壳、细砂粒、棉花、锯末等能够在拓印时产生均匀而柔和压力的物质,保证碑石上每一笔画、每一个细节都能得到精确的复制。此外,拓板与喷雾器的运用则进一步展现了科学与艺术的完美结合[3]。拓板确保了拓印操作的稳定性和平整性,为高质量的拓印成果提供了必要的物理条件,喷雾器对碑石湿度的精细调控,在保证墨色均匀吸收的同时,避免了对碑石本身可能造成的物理伤害,体现了对传统文化遗产保护的科学态度和人文关怀。

(二)拓印材料

宣纸和墨在拓印中的应用,不仅是拓印技艺的基本要求,更是碑刻拓片研究中对材料选择和使用方法深入探索的结果。宣纸以其良好的吸水性和耐久性,成为拓印最为理想的纸张选择。其质地能够充分吸收墨色,确保碑文拓印的清晰度和层次感,同时宣纸的柔韧性也足以承受拓印过程中的各种压力并且不易破损,保证了拓片的完整性和美观度[4]。墨作为拓印的另一种重要材料,其质量直接影响到拓印作品的艺术效果。传统的油烟墨因为色泽深邃、稳定性好,能够使拓片呈现丰富的层次和细腻的线条,所以被广泛应用于拓印。在拓印技术的实践中,宣纸和墨的选择及其使用方法,反映了拓印艺术对材料性能的深刻理解和精确把握。技术人员根据碑石的具体情况,如碑文的深浅、碑石的材质和年代等因素,灵活选择宣纸的种类和墨的浓淡,通过对材料特性的精确运用,不仅恰当地保留了碑石的原始风貌,在拓片中也再现了碑文的历史韵味和艺术价值。在选择宣纸时,技术人员需要考虑宣纸的厚薄、纤维质地及吸墨性,以适应不同碑石材质的特性和碑文的深浅。例如对于年代久远、碑文浅刻的碑石,需选用吸墨性好、纤维细腻的宣纸,以便更好地吸收墨色,精确地呈现碑文的细节。对于碑文较深、线条粗犷的碑石,则需选择较厚且结实的宣纸,以承受拓印过程中的压力,保证碑文的完整性和清晰度。在调配墨色时,技术人员根据碑石的材质和碑文的特点,精心调整墨的浓淡和黏稠度。其不仅需要深厚的书法和绘画基础,更需要对碑石文化的深入理解。对墨色的精确掌控,拓印出的作品能够在色泽上与原碑相互协调,更好地展现碑石的质感和时代感。

此外,拓印过程中的每一步操作都需严格控制。从铺设宣纸、调整墨色到实际拓印,每一步都要求技术人员具有高度专注和精准的手法。在实际操作中,技术人员会根据碑石的具体情况灵活调整压力和速度,确保每一处碑文都能被准确地复制下来。此过程不仅考验技术人员的专业技能,也体现了其对待文化遗产的尊重和责任感。通过精心的拓印作业,技术人员不仅能够成功地保留碑石的原始风貌,还在拓片中再现碑文的历史韵味和艺术价值。拓片成为连接过去与现在的桥梁,使更多人有机会近距离地感受历史的厚重和文化的细腻。珍贵的拓片也为未来的研究提供了重要的物理证据,成为研究古代文化、艺术和历史的宝贵资源。

三、拓印的程序

拓碑技术,起源于南朝时期,是一种早期的印刷技术。其过程包括将纸张覆盖在石碑上,随后通过墨刷涂抹,从而在纸上复制出石碑上的文字。这种技术为后来雕版印刷技术的发展奠定了基础。拓碑的具体步骤开始于用白芨水湿润宣纸,这个过程涉及将宣纸边缘浸入水中,让水分自然吸收,而非将宣纸完全浸泡。之后,将湿润的宣纸平铺在石板上,让多余的水分排出,直至宣纸半干状态。而后是实际的拓印过程,首先需要清洁石碑表面,然后平铺宣纸,并用软毛刷从上到下、从中到边、从内到外轻刷,以确保纸张与碑面紧密贴合并排出空气。随后,用棕刷轻轻敲打,使纸张中的文字部分凹陷形成印迹,注意力度要适中以避免破坏纸张。墨色上色是关键步骤,操作时左手持拓板,右手用拓包蘸取墨水后在拓板上均匀涂抹。使用拓包时,动作要均匀,避免斜打或用力过猛,确保墨色均匀涂布在整个碑面上[5]。拓包的选择非常重要,必须具有良好的透水性和均匀吸墨的能力,氆氇材质是最佳选择。拓印完成后,待纸张干燥至八成时轻轻取下,随后测量并记录石碑的尺寸,贴于拓印纸上,以便后续研究分析。这一过程不仅是技术操作的展现,也是对历史文化遗产的一种记录和传承。

四、敖家坟石刻拓片分析

敖家坟石刻位于贵州省金沙县石场乡鹿楼村,由南北两组墓群组成。南墓群建于清光绪三十一年(1905年);北墓群建于清光绪二十四年(1898年),两墓群间隔30余米,依山而建,逐级升高,墓围占地1200余平方米。门两侧镶嵌高1.50米,宽1.30米的石板各一块,左镌“寿”字,右刻“福”字,墙内壁上有六幅对称浮雕,镌刻狮、麒麟、鹿、羊等动物,墓正后方照壁上横嵌一石匾,上刻楷书“冰雪精操”四字,左右嵌楹联一对,顶部镌透雕龙凤花纹图案。

考虑到敖家坟石刻中的动物浮雕和楷书“冰雪精操”等元素的细腻与复杂,选择宣纸时偏向于使用质地细腻、吸墨性好的高级宣纸。这类宣纸能够更好地吸收墨色,使得拓印的细节更加鲜明,同时保持纸张本身的强度,避免在拓印过程中造成破损。在墨的选择和调配上,传统的油烟墨因其稳定的色泽和良好的附着力成为首选。

油烟墨的浓淡可以通过调配来控制,对于敖家坟石刻上精细的线条和图案,使用稍微稀释后的墨水可以使拓印的线条更加柔和,避免过于粗犷的线条掩盖细节的精致。此外,墨色的深浅还需根据石刻表面的材质和老化程度来调整,以确保最终的拓片能够尽可能地还原作品的真实面貌。

在拓印技巧方面,对于敖家坟石刻这样的复杂文物,采用分段逐步拓印的方法更为合适。首先对石刻表面进行轻微湿润处理,以提升宣纸的贴合度,随后将宣纸轻轻铺附在石刻表面,使用软毛刷从中心向外轻轻刷拓,确保墨色均匀渗透。对于浮雕较为突出的部分,可以使用棉签或是特制的小刷子进行点拨,确保这些部位的细节也能被完整记录。在拓印过程中,持续监控宣纸的湿度和墨色的吸收情况,适时调整拓印的力度和墨水的浓度,以达到最佳的拓印效果(图3)。

五、结语

综上所述,碑刻拓片不仅是一门古老的艺术,更是一种珍贵的文化传承方式,它以其独特的方式为后世留下了丰富的历史信息和艺术美感。刻拓片技艺的传承和发展,不仅需要对传统技术的深入理解和掌握,更需在现代科技的帮助下,探索更为高效、精准的拓印方法,以期在保護和传承人类文化遗产的同时,进一步发掘其在当代社会中的应用价值和意义。

作者简介

刘福艳,女,汉族,贵州织金人,毕节市博物馆馆员,研究方向为博物馆文物藏品、标本的征集、保护和陈列布展。

参考文献

[1]高俊萍.浅谈碑刻拓印方法与技巧[J].赤子,2015(7):46.

[2]崔新社,郑海燕.浅谈碑刻拓印方法与技巧[J].中国文物科学研究,2010(3):60-62.

[3]刘美然.河北省社科院藏高阳碑刻拓片述论[J].文物春秋,2012(5):68-74.

[4]张亚杰.简述碑刻及其拓碑技巧[J].城市地理,2018(2):212-213.

[5]苏慧.我国的碑刻传拓技法与碑刻文物保护技术探析[J].中国民族博览,2021(12):178-180.