身心俱疲的遗憾谢幕

梦珂

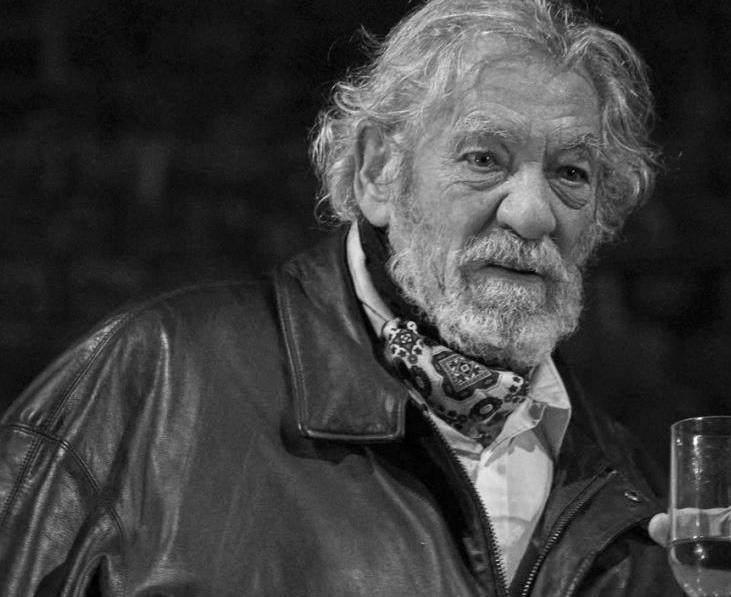

2024年春天的伦敦西区有不少令人瞩目的新作,而这其中话题度最高的,无疑是由伊恩·麦克莱恩(Ian McKellen)领衔主演、知名导演罗伯特·艾克(Robert Icke)执导的《演员之王》。该剧作为对莎士比亚两部《亨利四世》的改编,被绝大多数人认为将是伊恩爵士的舞台谢幕,而约翰·福斯塔夫也会是他传奇辉煌的舞台生涯一生中的最后一个主要角色。本剧在伦敦西区的诺埃尔·科沃德剧院(Noel Coward Theatre)上演之前,在新温布尔登剧院(New Wimbledon Theatre)和曼彻斯特歌剧院(Manchester Opera House)进行了预演,并将在为期12周的伦敦演出结束之后进行全英巡演。然而,当我观看了温布尔顿场的预演之后,失望与忧心的情绪完全淹没了曾有的憧憬与期待,我觉得与其说是伊恩爵士的华丽谢幕,更像是一曲献给日薄西山的英国戏剧的挽歌。

和莎士比亚其他的历史剧一样,《亨利四世》也有着庞杂而深邃的主题。其中令人尤为印象深刻并贯穿莎士比亚整个亨利系列的,是对荣誉的探讨。亨利四世(Richard Coyle饰)对荣誉感到惴惴不安饱受困扰;作为一个善于反思的国王而言,象征荣誉的王冠令他觉得诚惶诚恐,因为他始终认为自己从“君权神授”的理查二世那里夺来王冠的行为是一种不光彩的反叛,让他的统治者权力不具备合法性;他也因此无缘酣畅淋漓的睡眠。对于进行反叛的哈利·珀西(Harry Percy,又被称为“热刺”Hotspur)而言,荣誉则简单多了,它就是战场上厮杀的勋章,是自身实力的证明,是一种在早期现代时期或多或少已经过时了的骑士精神。对无酒不欢的福斯塔夫而言,荣誉不过是一缕稀薄的空气,对于生者毫无意义,只是颁发给死者的必定来迟的奖章。而对另一位“哈利”、哈尔王子(Toheeb Jimoh饰)而言,他愿意为了高尚的目的牺牲暂时的、表象的荣誉,也认为它最终会通过击败“热刺”哈利的方式回归自己。

导演艾克试图去诠释两位哈利之间不同于主流的关系以及荣誉观的碰撞,然而非常可惜的是,尽管他确实有别具一格的解读和观点,但在呈现上,却给人浅尝辄止、前不着村后不着调的感觉。在二者唯一的对手戏、舒兹伯利战役中,“热刺”哈利(Samuel Edwardcook饰)表现得像是高尚的中世纪骑士,在确定自己击败哈尔之后还将后者从地上拉起,展现了自己的翩翩风度。而哈尔呢?哈尔通过字面意义上对热刺的“背刺”完成了斩杀,就像我们在电影动画中经常看到的反派的所作所为一样,从而直接否定了热刺所展现出的中世纪骑士风度和他的荣誉观。这种解读既有创新之处,也是某种程度上蕴藏于文本之中的。然而问题在于这样颇富巧思的导演解读和排演只是一个断章的片段,它缺乏蕴藏于整个戏剧制作之中的伏笔和累积。在舒兹伯利战役之前有整整四幕,观众却完全无法从中体会到“两个哈利”的对照,以及他们各自象征的不同的荣誉观。如果是对文本不怎么了解的观众而言,是很难仅仅通过演出本身去体会到的。而预先阅读莎剧文本从来也不是观看莎剧的门槛,哪怕是在四百年前。

这个“导演有想法有思考,却仅止于断章”的问题,在另一组重要关系中也有体现。可以看出,《演员之王》刻意舍弃了福斯塔夫/哈尔之间的拟态父子关系,而是着重刻画了另一组替代:哈尔王子和首席法官(Joseph Mydell饰)。不同于通常我们所看到的哈尔-福斯塔夫之间的亲情/绝情两面性,《演员之王》里的福斯塔夫和哈尔的总体关系是漠不关心的,毫不在意的,逢场作戏的,这也让最后哈尔拒绝福斯塔夫导致后者死亡的那场戏变得丝毫不动人,甚至感觉拖沓。而哈尔和法官之间的关系却可以看到一条清晰的成长脉络,而该脉络并不仅仅体现在最终的和解,更是呈现出哈尔与亨利王、福斯塔夫之间都未曾拥有过的亲情火花(从肤色上也有所暗示,哈尔王子和法官都是由黑人扮演的)。而哈尔和法官的关系其实也象征《亨利四世》的另一个重要主题,即法律与秩序,以及统治地位的合法性。从中世纪过渡到早期现代,一个重要的体现就是统治者的合法性早已不由君权神授(理查二世)所代表,而是由法律与秩序所代表。导演或许想要表达的是,哈尔作为未来统治者的合法性来自于他拥抱了代表法律与秩序的大法官,而并非来自于家族与血缘。甚至正因如此,他才能洗刷来自其血亲的、篡权夺位的罪孽。而同样可惜的是,这个在我看来无比天才的解读,也在戏剧呈现上落了下风,或许也仍然只有较为熟悉原著剧本的人才得以很快理解。如果不加以对其余两组“父子”关系的着重侧写和对照,该意图会很容易被大多数观众略过,而将注意力放在味同嚼蜡的后二者上。哪怕艾克试图对亨利王和哈尔的关系进行处理:亨利王临终前在病榻上表现出对王冠死不松手甚至要为此差点勒死自己的继承者,这个处理也无法被理解成对于该思考的回顾,只是再次让该思考沦为了不知所云的断章。

除却导演在这些断章进行的解读和思考,整部剧作给人最大的印象就是“不知所云”。你可以从导演的手法上看到大量来自于《战争之王》的零散创意,包括但不限于在头顶悬而未决的王冠,加冕仪式上卷红毯的流程、现代摇滚酒吧舞厅、流行歌曲的吟唱,甚至剧作的名字——既然你叫《战争之王》,那我就叫《演员之王》吧。然而问题在于,《战争之王》的这些创意都在其背后有其可供支撑的深层含义,艾克的拿来主义对比之下就如无根浮木,廉价而浮于表层。同样浮于表层的还有希尔德贾尔德·比切勒(Hildegard Bechtler)的舞美设计。虽然在风格上可以勉强称之为极简主义,但并非所有的极简主义都能用简洁却强烈的象征意象击穿你的心。灰蒙蒙的砖墙舞台和犹如鸡肋的现代服饰风格都充斥着“为了创新而创新”的勉强,让人觉得非常随机无规律,而唯一多少值得称道的或许是用半帘二道幕来完成场景转换,因为倘若不是这样平顺的场景转换,该剧的节奏会显得更为拖沓。而到了第二部,高悬于舞台上空的橘子树布景显得突兀且毫无美感,配合几乎毫无调度的舞台,只让人觉得导演是真的“弃疗”了。

最后的一场戏,成为国王的哈尔无情拒绝垂垂老矣的福斯塔夫,后者伤透了心郁郁寡欢,最终遺憾离世,某种程度上倒是预言了这部剧的本质,乃至整个莎剧制作大环境尚不明了的未来。而作为观众,我却长舒一口气,觉得终于解放了。看着伊恩·麦克莱恩爵士在舞台上扮胖的老态龙钟,我于心不忍又扪心自问,这真是我们想要的吗?一个垂垂迟暮的福斯塔夫真的是最适合他的华丽谢幕吗?

盘点一下近期在英国主流剧场的“明星莎剧”,除了本剧之外,尚有由布里吉德·拉默(Brigid Larmour)导演、特蕾西-安·奥伯曼(Tracy-Ann Oberman)主演的性别转换版《威尼斯商人1936》,该剧将莎士比亚的经典作品设定在20世纪30年代的英国,而奥伯曼将夏洛克塑造成一个犹太单身母亲,在伦敦东区面对日益上升的反犹太主义。以先锋、实验和大胆著名的伦敦多玛仓库剧院则上演了马克斯·韦伯斯特(Max Webster)导演、大卫·田纳特(David Tennant)主演的《麦克白》,该剧的观众被要求全程佩戴耳机以聆听演员的台词。位于东伦敦的Dock X剧院则有另一出《麦克白》,由拉尔夫·费因斯(Ralph Fiennes) 主演,西蒙·戈德温(Simon Godwin)导演,该剧宣发为沉浸式。

然而,这些所谓看似“新意”的内容更多程度上只是市场宣发的噱头,并没有嵌入任何真正的想法或思考。換句话说,这些“改编”中见不到真诚,也甚少有真正的思考,更遑论将这些思考以戏剧的方式再度呈现出来。《威尼斯商人1936》看似给了一个全新的时间和社会背景,然而把同情的眼光给予夏洛克却早已不是什么新鲜事。尽管我们至今无法知道最初夏洛克是谁来演的,但是大量证据都是著名悲剧演员理查德·柏贝奇(Richard Burbage)。换句话说,夏洛克被认为是名悲剧角色,那么给予夏洛克的同情眼光,是早就存在于《威尼斯商人》的传统中的。另外,这部剧的末尾,奥伯曼会呼吁大家站起来支持犹太人,一同抵抗反犹主义,这着实令人觉得搞笑——在并没有任何反犹主义声音和行为的当下,反犹主义更像是一顶帽子,扣向那些支持巴勒斯坦人的声音。而两部各有侧重的《麦克白》也令人怀疑创作团队的诚意。费因斯版的《麦克白》虽说是沉浸式,但实际上也只有观众进出场之前会穿过一片林间废土,看到一台正在燃烧的轿车,仅此而已。而田纳特版的《麦克白》使用耳机是为了强调麦克白的心理创伤——他的战后创伤应激(PTSD)产生了幻听 (三女巫也因此变成了幻听的产物),从而让观众更容易理解麦克白的内心。然而技术只是一方面,我并不会因为这是一项已成熟(甚至过时)的技术而对它嗤之以鼻,也并不会因为该技术而成为它的拥趸,更重要的是它合适与否。我更多的疑问还是在于“听”是麦克白的重要主题吗?如果要呈现幻听与心理创伤,为什么选择了《麦克白》?它背后支撑的逻辑思考是什么?这些,都是这些明星制作所无法回答的。

从这个角度来看,《演员之王》或许不算太糟,至少导演有试图去思考和诠释,只是成品的效果不尽如人意罢了,又或者是制作人深知只要打出“明星阵容+莎剧”的组合,再配合西区疯涨的票价(《演员之王》西区最贵的票价为210镑每张),就一定可以收回投资并赚得盆满钵满。我曾经认为在英国,某种程度上莎剧是个绝对安全的底线,更何况它是由一生传奇的知名演员主演、以先锋创新为名的导演所导演的。但事实却是,这个将近四小时的演出配合着它灰蒙蒙的砖墙舞美,令人如坐针毡,再加上来去将近三个小时的通勤时间,这场《演员之王》之于观众或许就像王冠之于亨利四世一样,令人疲惫不堪。

——他者形象的再现