西晋左民曹职品考述*

毛 志 盛 周 群

在九品官人法研究中,西晋刘卞被降资品的例子常被学者作为引证材料。唐修《晋书》原文为:“卞后从令至洛,得入太学,试《经》为台四品吏。访问令写黄纸一鹿车,卞曰:‘刘卞非为人写黄纸者也。’访问知怒,言于中正,退为尚书令史。”(1)房玄龄等:《晋书》卷三六《张华传附刘卞传》,北京:中华书局1974年版,第1078页。学界一般认为此处尚书令史属第九品,但理由各有不同。唐长孺指出,“这里所称四品吏之品,乃是九品中的第四品,台吏要以四品充当,中正降了刘卞的品,他失去了这资格,只好退为四品以下的人都能充当的尚书令史”(2)唐长孺:《九品中正制度试释》,《魏晋南北朝史论丛》,北京:商务印书馆2010年版,第104页。,即认为刘卞所补的尚书令史“四品以下的人都能充当”。宫崎市定指出,“《晋书》卷三六《刘卞传》记载:后从令至洛,得入太学试经,为台四品吏。说明他(引者按:刘卞)的考试成绩为丙等及第,取得乡品四品资格,故被任命为相当于八品的台官”(3)宫崎市定著,韩昇、刘建英译:《九品官人法研究:科举前史》,北京:中华书局2008年版,第85页。,即认为“台四品吏”就相当于“八品的台官”。据宫崎氏此说,则刘卞被降品后担任的必是第九品的尚书令史。宫崎市定的观点被中国学者采用,如张旭华指出,“据《通典》所载“晋官品”,晋尚书令史有八品、九品二等。刘卞以乡品四品所任之官,当为台省八品胥吏,后刘卞得罪访问,被中正‘下品二等’,即贬为乡品六品,所补之官应为九品尚书令史”(4)张旭华:《南朝典签制度考略》,《魏晋南北朝官制论集》,郑州:大象出版社2011年版,第47页。,也认为刘卞降品后担任的尚书令史是第九品。阎步克认为,“‘台吏’大约是尚书令史。晋尚书令史有二等。据《通典·职官十九》之《晋官品》,尚书省治书、主书、主图、主谱令史官品第八,尚书令史官品第九”;“刘卞原任,大约是官品八品之主谱令史,方与‘写黄纸’之职掌相合,‘谱’指谱牒,中古重门第,选官须稽之于‘谱’;‘黄纸’为士人乡品之册,与谱牒性质相近,故以主谱令史掌之,刘卞后降为官品九品之尚书令史,是降官品一等”(5)阎步克:《察举制度变迁史稿》,北京:北京师范大学出版社2021年版,第135页。,即认为刘卞降品前担任的“台四品吏”属于第八品的主谱令史,方与“写黄纸”的职事相匹配,而被降品后所任之尚书令史一职则是第二等的尚书令史,属于第九品。陈长琦的观点与阎步克相似,“两晋常常将官品八品的尚书令史称作‘台四品吏’”(6)陈长琦:《官品的起源》,北京:商务印书馆2016年版,第76页。陈长琦认为,“两晋常常将官品八品的尚书令史称作‘台四品吏’”。张旭华也持相同观点,如“将某人所获乡品与其所任对应官职称为‘某品吏’,而不称为‘某品官’者,乃是西晋时期的流行说法”(参见张旭华:《南朝典签制度考略》,《魏晋南北朝官制论集》,第47页)。但检诸史籍,所谓西晋流行“某品吏”的说法仅有刘卞一例,而学者们在讨论刘卞“台四品吏”时确实常常将之视为八品的尚书令史。这一说法最早由日本学者宫崎市定提出,已见前文。;“卞‘入太学,试经,为台四品吏’,即以四品资品起家,做了八品的台吏。其后,因为触怒访问,‘退为尚书令史’。这里的尚书令史,即官品九品的尚书令史,与先前八品的台吏比,是贬了一级”;“刘卞被下品二等,即由资品四品被退为资品六品,尚书令史为九品,刘卞以资品六品而为九品的尚书令史,资品与官品之间相差三品,是符合选例的”(7)陈长琦:《官品的起源》,第87、122页。阎步克称“据其他材料,八品令史之中正品第约在第四品,属于所谓‘台四品吏’之类,而九品之令史,乡品则在五、六品之间”(参见阎步克:《南朝“勋位”考》,葛兆光主编:《清华汉学研究》第2辑,北京:清华大学出版社1997年版,第40页),但没有说明是据何材料。祝总斌指出,“郭贞人品四品,在晋本任官品八品的尚书令史”,而且郭贞从尚书令史被推荐为六品的尚书郎、六品或七品的信陵令“自是大力提拔”,因而得出结论,认为“可见适应人品四品的官品,一般当为八品”(参见祝总斌:《门阀制度》,白寿彝总主编,何兹全主编:《中国通史·第五卷·三国两晋南北朝时期·上册·丙篇第三章》,上海:上海人民出版社,南昌:江西教育出版社2013年版,第464页)。虽注明引自《通典·晋官品》,但没有留意到《通典·晋官品》中还有九品的尚书令史,而且仅以郭贞一例,似不能得出具有普遍意义的结论。,也认为“台四品吏”就是第八品的尚书令史,而刘卞被降资品后所担任的尚书令史则是第九品。

以上,唐长孺和张旭华都没有给出刘卞所任尚书令史为第九品的理由;阎步克乃是从访问让刘卞“写黄纸”一事推理出“台四品吏”就是第八品的主谱令史,而《通典·晋官品》中关于尚书令史则有第八、第九品两种记载,因而认为刘卞所退的尚书令史理所当然属于第二等,即第九品的尚书令史;宫崎市定是依据资品与起家官品相差四级做出的推理(8)宫崎市定认为,获得乡品二、三品者,可以从六、七品的上士身份起家。其次,获得乡品四、五品者,可以从八、九品的下士身份起家。要言之,制定了起家的官品大概比乡品低四等,当起家官品晋升四等时,官品与乡品等级一致的原则。然而,在实施过程中,想来会允许在上下浮动一个品级的范围内酌情调整。参见宫崎市定著,韩昇、刘建英译:《九品官人法研究:科举前史》,第66页。;陈长琦则是依据资品与起家官品之间存在三级或四级之差而做出的推理(9)陈长琦在整理统计了大量史例后认为,曹魏时期的资品与起家官品相差三级,西晋以后资品二、三、四品与起家官品基本确定为相差四级,五品与起家官品则在相差三级与四级之间浮动,资品六品与起家官品则始终保持三级之差,即前文所说的“符合选例”。见氏著:《官品的起源》,第79~88页。。

上引唐修《晋书》关于刘卞的记载蕴含西晋太学生试经与获得资品的关系、中正与访问的关系、资品与起家官品的关系、籍簿及户口与黄纸的关系等不少有关九品官人法的信息,据此厘清刘卞降品前后的具体职位及其品级,对九品官人法研究或有裨益。令人欣喜的是,我们留意到唐修《初学记》关于刘卞降品后职位的记载与唐修《晋书》有所不同,或有助于我们加深对刘卞降品事件的理解。宋绍兴十七年(1147年)版《初学记》载:

王隐《晋书》曰:“刘卞为四品吏,访问推一鹿车黄纸令卞写书,卞语访问:‘刘卞非为人写黄纸者也’,访问案卞罪,下品二等,补左人令史。”(10)徐坚等撰,周斌主编:《〈初学记〉宋元明清版本集成》第1辑,成都:四川人民出版社2018年版,第192页。

此处“左人令史”是何职?与唐修《晋书》所载“尚书令史”是何关系?进而,是否确如以上诸位学者所说,“台四品吏”就是八品的尚书令史或主谱令史,而刘卞被降资品后所任的职位一定就是九品的尚书令史?这是本文想要探讨的问题。

一 左人令史:各史籍、各版本之互考

要探讨刘卞降品后具体担任何职,其职为几品,我们必须先比较唐修《晋书》与唐修《初学记》关于刘卞降品后职位记载的差异。

唐修《晋书》自贞观二十年(646年)开始修撰,到二十二年(648年)成书,流传至今仍保留有多个不同版本。当前使用较多的是中华书局1974年点校版《晋书》,该点校本以金陵书局本为工作本,与宋本(即百衲本)、清武英殿本互校,并参考了元二十二字本(即元大德九路刊本)、明南北监本、吴本(即吴琯西爽塘本)、周本(即周若年刊本)、毛本(即毛晋汲古阁本),并且参考了历代其他学者的读书札记及校勘记等著作(11)中华书局编辑部:《出版说明》,房玄龄等:《晋书》,第4~5页。。对于刘卞降品后的职位,诸版本均作“退为尚书令史”,中华书局也未出相关校勘记。另外,《晋书》的四库全书本、哈佛燕京图书馆藏本、香港中文大学图书馆藏本也写作“退为尚书令史”。总而言之,现存《晋书》各版本对刘卞降品后所任职位的记载均为“尚书令史”。

但是,唐修《初学记》的记载与唐修《晋书》并不一致,且《初学记》各版本的记载也有差异,因此有必要梳理《初学记》诸版本相关情况。得益于前辈学者的努力,目前所见《初学记》所有代表性版本的影印本已整理出版。兹将各版本对刘卞降品后的职位记录整理如下:

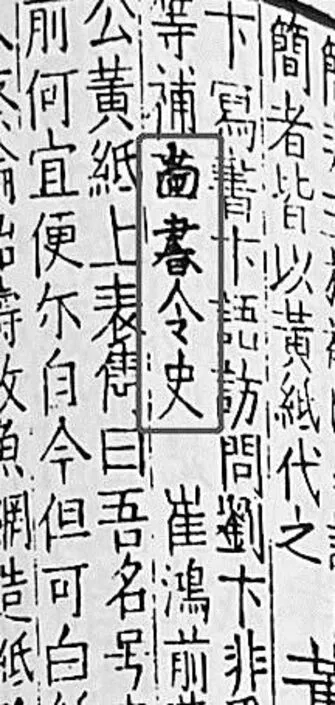

由表1可见,《初学记》在宋朝、元朝至明嘉靖十年间的版本均作“左人令史”,到嘉靖十三年(1534年)则出现了“尚书令史”的记载。该刻本有明显的修改痕迹,原文为“左人令史”,但校雠者又在“左人”二字上用毛笔覆盖书写“尚书”二字,将文本修改为“尚书令史”。笔者推测,这可能是根据《晋书》做出的修改,可见其时校雠者对刘卞降品后的职位究竟是“左人令史”还是“尚书令史”,已然出现了困惑。

图1 晋藩虚益堂刻本,“左人令史”改“尚书令史”之修改痕迹放大图

表1 《初学记》各版本关于刘卞降品后的职位记录(12)序号1~11根据《〈初学记〉宋元明清版本集成》整理,在此对湖北省图书馆特藏馆的支持表示感谢。

《初学记》关于刘卞降职的两种记载均引自王隐《晋书》,但清人汤球辑录的《九家旧晋书辑本》则出现了第三种情况:左人尚书令史。王隐《晋书》成书于东晋成帝咸康六年(340年),原有93卷,隋时已有残缺,《隋书·经籍志》记载“《晋书》八十六卷,本九十三卷,今残缺。晋著作郎王隐撰”(13)魏征等:《隋书》卷三三《经籍二》,北京:中华书局2020年版,第1083页。,《旧唐书·经籍志》与《新唐书·经籍志》均记载为89卷。王隐《晋书》后散佚,今仅存清人汤球的辑录本,收录于《九家旧晋书辑本》。《九家旧晋书辑本》有两种版本,分别是广雅书局史学丛书本、丛书集成本,后者依据前者排印而成;目前有1991年中州古籍出版社以丛书集成本为工作本、以史学丛书本为底本整理出版的本子(14)杨朝明:《校补例言》,汤球辑,杨朝明校补:《九家旧晋书辑本》,郑州:中州古籍出版社1991年版,第1页。。《九家旧晋书辑本》载:“刘卞为四品,吏访问推一鹿车黄纸令卞写书,卞语访问:‘刘卞非为人写黄纸也。’访问按卞罪下品二等,补左人尚书令史。”后有小字注明引自“《初学记》二十一”(15)汤球辑,杨朝明校补:《九家旧晋书辑本》,第282页。另外,《九家旧晋书辑本》此处句读与中华书局版《晋书》略有出入,如“刘卞为四品,吏访问推一鹿车黄纸令卞写书”,而中华书局版《晋书》句读为“刘卞为台四品吏,访问推一鹿车黄纸令卞写书”。。但目前所见诸版本《初学记》均无作“左人尚书令史”者,汤球辑本著录为“左人尚书令史”的原因可能有三:一是汤球辑录此书时尚有其他版本的《初学记》留存,而该版本的《初学记》对刘卞降品后的职位记载为“左人尚书令史”,汤球辑录时正是参考了这个版本,至于是否存在此版本的《初学记》,今已无从查考;二是汤球身为清代著名学者、辑佚学家,毕生致力于史籍研究,辑录此书时可能参考了诸版本《初学记》的两种不同记载,经考证认为“左人尚书令史”最接近历史真实,遂作此修改;三是汤球只是简单地将“左人令史”与“尚书令史”两种记载合二为一,遂有“左人尚书令史”的记录(16)杨朝明在谈到汤球《九家旧晋书辑本》对佚文材料的灵活处理时,认为汤球“在遇有两种或两种以上的书籍征引同条内容时,便将他们合于一处,错者改之,缺者补之,或择优而取”,故汤球将其所见两种记载合并书写为“左人尚书令史”的可能性也是存在的。参见杨朝明:《试论汤球〈九家旧晋书辑本〉——代前言》,汤球辑,杨朝明校补:《九家旧晋书辑本》,第14页。。

就修撰时间而言,诸史籍中王隐《晋书》的成书时间最早。王隐《晋书》成书于东晋,唐修《晋书》成书于唐初,而唐修《晋书》又是以南朝臧荣绪《晋书》为底本的,前者时间比后两者都早。在无法判断孰是孰非且缺少其他材料佐证的情况下,从史源角度考虑,年代较早的材料应比晚出材料更为可信。而从上文整理的《初学记》诸版本来看,早期版本记载刘卞降品后的职位均为“左人令史”,直到晚明才出现“尚书令史”的记载。

就修撰质量而言,历史上对房玄龄《晋书》的批评不可谓不多。房玄龄《晋书》从贞观二十年(646年)才开始修撰,至贞观二十二年(648年)已修撰完成,前后历时仅两年多;除房玄龄,还有褚遂良、许敬宗、令狐德棻等21人参与编修,但并不都是严谨的历史学家。《旧唐书·房玄龄传》说唐修《晋书》:“然史官多是文咏之士,好采诡谬碎事,以广异闻;又所评论,竞为绮艳,不求笃实,由是颇为学者所讥。唯李淳风深明星历,善于著述,所修《天文》《律历》《五行》三志,最可观采。”(17)刘昫等:《旧唐书》卷六六《房玄龄传》,北京:中华书局1975年版,第2463页。宋人王应麟在《困学纪闻》中引刘知幾之言:“《史通·杂说》云:‘《晋史》所采多小书,若《语林》《世说》《搜神记》《幽明录》是也。曹(嘉之)、干(宝)两《纪》,孙(盛)、檀(道鸾)二《阳秋》,皆不之取。其中所载美事,遗略甚多。’又《论赞篇》云:‘唐修《晋书》,作者皆词人,远弃史、班,近亲徐、庾。’晁子止亦谓:‘《晋史》丛冗最甚。’”(18)王应麟著,翁元圻等注,栾保群等校点:《困学纪闻》卷一三《考史》,上海:上海古籍出版社2008年版,第1524页。清人钱大昕论史家曾说:“予尝论史家先通官制,次精舆地,次辨氏族,否则涉笔便误。”(19)钱大昕撰,陈文和等校点:《廿二史考异》卷四〇《北史三·外戚传》,南京:凤凰出版社(原江苏古籍出版社)2008年版,第521页。又说:“史家昧于地理,无知妄作,未有如《晋志》之甚者。”(20)钱大昕著,陈文和、孙显军校点:《十驾斋养新录》卷六《晋侨置州郡无南字》,南京:江苏古籍出版社2000年版,第128页。如此看来,唐修《晋书》诸人在钱大昕眼里也是“昧于地理”,而《晋书》也称得上是“涉笔便误”了。与此相比,《初学记》也成书于唐玄宗在位期间,虽与房玄龄《晋书》大约同时,但却是一部比较精审的书。《四库全书总目提要》评价《初学记》说:“其所采摭,皆隋以前古书,而去取谨严,多可应用。在唐人类书中,博不及《艺文类聚》,而精则胜之。若《北堂书钞》及《六帖》,则出此书下远矣。”(21)纪昀总纂:《四库全书总目提要》卷一三五《子部四十五·类书类一》,石家庄:河北人民出版社2000年版,第3438页。因此,比较而言,《初学记》更值得采信。

需要补充说明的是,今人或许认为“左人令史”以及列曹尚书所属其他种类的令史都可统称为“尚书令史”,没有必要区分(22)比如有学者就认为尚书郎一般不必区分何曹,故尚书令史也应如此。《晋书·职官志》在尚书郎条下记载:“及晋受命,武帝罢农部、定课,置直事、殿中、祠部、仪曹、吏部、三公、比部、金部、仓部、度支、都官、二千石、左民、右民、虞曹、屯田、起部、水部、左右主客、驾部、车部、库部、左右中兵、左右外兵、别兵、都兵、骑兵、左右士、北主客、南主客,为三十四曹郎。后又置运曹,凡三十五曹,置郎二十三人,更相统摄。”(房玄龄等:《晋书》卷二四《职官志·尚书郎》,第732页)“凡三十五曹”仅“置郎二十三人”,必然存在尚书郎“更相统摄”多曹的情况,因此笼统来说,尚书郎确实没有必要具体区分何曹,但我们认为,若要讨论各尚书郎的具体执掌,还是有必要作仔细区别的。令史的情况与尚书郎相近,笼统来说都是令史,因为“诸曹皆置令史”,但其职位比尚书郎更低且有更细分的专门执掌,不区分各属何曹实难见到历史的细节及其真相。,但古人显然不这么认为。首先,《通典·晋官品》记载的“令史”不仅区分为第八、第九品两种,而且按照不同部门不同执掌做了细分,如第八品中有“散骑集书中书尚书秘书著作治书主书主图主谱令史”,第九品中则有“兰台谒者都水黄沙令史”“门下散骑中书尚书秘书令史”以及“殿中兰台谒者都水黄沙书令史”(23)杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷三七《职官十九·晋官品》,北京:中华书局1988年版,第1005~1006页。原文均无点校,为便于辨析,引用时保持了原貌。。其次,《通典·晋官品》第八品所载各种令史,在正史中都能找到例证,如著作令史,《宋书·律历下》载“元嘉二十年,太祖使著作令史吴癸依洪法,制新术,令太史施用之”(24)沈约:《宋书》卷一三《律历下》,北京:中华书局2018年版,第312页。;治书令史,《宋书·乐一》载“十四年,治书令史奚纵又改之”(25)沈约:《宋书》卷一九《乐一》,第589页。;主图令史,《宋书·吴喜传》载“演之门生朱重民入为主书,荐喜为主书书史,进为主图令史”(26)沈约:《宋书》卷八三《吴喜传》,第2320页。;主书令史,《南齐书·倖臣传序》载“建武世,诏命殆不关中书,专出舍人。省内舍人四人,所置四省,其下有主书令史,旧用武官,宋改文吏,人数无员,莫非左右要密”(27)萧子显:《南齐书》卷五六《佞臣传序》,北京:中华书局2019年版,第1076页。;左民令史,《宋书·潘综传》载“综乡人秘书监丘继祖、廷尉沈赤黔以综异行,廉补左民令史”(28)沈约:《宋书》卷九一《孝义·潘综传》,第2468页。此材料在《南史》卷七三《潘综传》中记载为“左户令史”,左民、左人、左户实为同一职位的不同称呼,“左人”原为“左民”,是唐代为避李世民讳而改,对名称的探讨可见后文。。既然各类“令史”在正史中都能找到例证,那么,就职位名称而言,我们就不能武断地将列曹尚书所属诸多“令史”一律统称为“尚书令史”,而“左人令史”也确实比“尚书令史”更为精确。最后,《晋书·职官志》记载晋代置吏部、三公、客曹、驾部、屯田、度支六曹,咸宁二年(276年)省驾部尚书,咸宁四年(278年)省一仆射,又置驾部尚书,到太康(280—289年)中,有吏部、殿中及五兵、田曹、度支、左民为六曹尚书。惠帝世又有右民尚书,止于六曹,但不知此时省去何曹(29)房玄龄等:《晋书》卷二四《职官志》,第731页。,而且“诸曹皆置令史”(30)沈约:《宋书》卷三九《百官上》,第1326页。。如此,“左人令史”显然是尚书台下左民曹的令史。

综上,关于刘卞降品之后的职位,《初学记》所载“左人令史”看来比唐修《晋书》所载“尚书令史”更为可靠,这就为我们换个思路解读有关刘卞的史料提供了可能。

二 主掌户籍、谱牒及谱籍:历史文献与出土简牍之互证

“左人”原为“左民”,因《初学记》成书于唐代,为避李世民讳而改。杜佑《通典》记载汉成帝初置尚书五人,其一人为仆射,四人分为四曹:常侍曹、二千石曹、民曹、客曹,后又置三公曹,是为五曹,而在“民曹”二字之下以小字注曰:“以人字改焉,自后历代曹部皆同。”(31)杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷二二《职官四·历代尚书》,第601页。另外还有“左户”的写法,《南史》《北史》以及《隋书》中相关记载多达六十余处,比如《南史·王僧辩传》记载:“遣左户尚书周弘正至历阳迎明。”(32)李延寿:《南史》卷六三《王神念传附王僧辩传》,北京:中华书局1975年版,第1541页。而同一件事在《梁书》中记载为“仍遣左民尚书周弘正至历阳奉迎”(33)姚思廉:《梁书》卷四五《王僧辩传》,北京:中华书局2020年版,第702页。,可见“左民”似乎的确是因避讳而被改成“左人”或“左户”的。

但令人疑惑的是,湖南郴州出土的西晋简牍却同时有“左民曹”与“左户曹”两种表述:

3-116 左户曹谨条应祠社稷齍吏用物如牒

3-125 兼左户曹史执仪吏(34)郴州市博物馆:《郴州西晋简牍选粹》,上海:上海辞书出版社2022年版,第107、153、154页。

笔者推测,“左民曹”与“左户曹”在西晋可能是同一机构的不同称呼,至于采用何种写法则依撰写者个人习惯而异,至唐代因避讳而将“左民”改称为“左人”,习惯写“左户”者则保持了原貌,致使出现了“左人”“左民”“左户”三种表达。本文为了方便讨论刘卞降品后的职位,后文仍统称为“左民”。

1.左民曹执掌内容的两次转变

两汉皆置民曹,曹魏始设左民曹,西晋初期一度省置,直到太康年间才恢复,晋惠帝后又有右民尚书,东晋以后直至南朝陈均沿袭设置左民曹。从西汉到南朝陈,民曹、左民曹的执掌内容经历了两次转变。

左民曹执掌内容的第一次转变,是从主吏民上书事转为主缮修功作、盐池、苑囿。西汉成帝初置尚书,有民曹,主凡吏民上书。后汉光武,改民曹主缮修功作、盐池、苑囿。魏置左民尚书,亦领其职(35)杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷二三《职官五·工部尚书》,第646页。。曹魏左民尚书沿袭东汉,所掌内容与隋唐以后的工部类似,故《通典》将西汉、东汉及曹魏三个时期的左民尚书沿革均记录在“工部尚书”条目之下。

左民曹执掌内容的第二次转变,是从主掌兴造到主掌户籍与谱牒,兼掌兴造。杜佑《通典》在“工部尚书”条下记载:“晋宋以来,有起部尚书而不常置,每营宗庙宫室则权置之,事毕则省,以其事分属都官、左民二尚书。”(36)杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷二三《职官五·工部尚书》,第646页。即晋宋时期的左民尚书兼领起部尚书的宗庙宫室兴造之事,但也仅仅是兼领,并未言明原来的执掌内容。李林甫在《唐六典》中则将左民尚书置于“户部尚书”条下,其所载从两汉到东晋、刘宋、萧齐各朝左民尚书的沿革与《通典》一致,之后讲述:“梁、陈并置左户尚书,并掌户籍,兼知工官之事。后魏、北齐有度支尚书,亦左民、左户之任也。”(37)李林甫等著,陈仲夫点校:《唐六典》卷三《尚书户部卷第三》,北京:中华书局2014年版,第63页。而《通典》记载北齐的度支尚书统左户、右户,“左户,掌天下计账、户口。右户,掌天下公私田宅租课”(38)杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷二三《职官五·户部尚书》,第635页。虽然《通典》记载的是北齐情况,但北齐有可能借鉴了南朝。对此,陈寅恪曾有精辟见解:“隋唐之制度虽极广博纷复,然究析其因素,不出三源:一曰 (北)魏、(北)齐,二曰梁、陈,三曰(西)魏、周。所谓 (北)魏、(北) 齐之源者,凡江左承袭汉、魏、西晋之礼乐政刑典章文物,自东晋至南齐其间所发展变迁,而为北魏孝文帝及其子孙摹仿采用,传至北齐成一大结集者是也。”(陈寅恪:《隋唐制度渊源略论稿·绪论》,北京:生活·读书·新知三联书店2001年版,第3页)。《唐六典》记载左民曹“并掌户籍,兼知工官之事”,但没有交代是从哪个朝代开始的。清人黄本骥的《历代职官表》,以纪昀等四库馆臣编修的《钦定历代职官表》为基础删定,也将左民尚书置于户部条下。不同文献将左民尚书分别收录于“工部尚书”与“户部尚书”之下,侧面反映了左民尚书的执掌曾涉户籍管理与兴造功作两项内容。中国古代政府兴建宗庙宫室需要百姓服役,而户籍是征发力役的依据,由原本主功作兴造的左民曹兼掌户籍副本亦合乎情理。

2.主掌户籍

2003年湖南郴州苏仙桥遗址陆续发掘了一批珍贵简牍,有明确的纪年,如元康、永康、太安等年号,均属于晋惠帝司马衷,时间在公元300年前后,与刘卞去世的时间(299年)大致吻合。这批简牍为西晋桂阳郡郡府文书档案,记事详细到年月日(39)湖南省文物考古研究所、郴州市文物处:《湖南郴州苏仙桥遗址发掘简报》,湖南省文物考古研究所编:《湖南考古辑刊》第 8 集,长沙:岳麓书社 2009 年版,第102 页。郴州晋简现已部分整理出版,所引简牍今亦收录于郴州市博物馆:《郴州西晋简牍选粹》,第100~107页。。与左民曹可能有关的简有:

1-73 大安二年七月癸酉朔廿日壬辰桂阳大守臣君

1-66 丞臣滕预顿首死罪上

1-67 尚书臣君顿首顿首死罪死罪谨案文

1-54 曹谨表

1-68 桂阳郡上城邑户口田租绵绢贾布计阶上书

1-70 付御史台大尉司徒司空府江州治所谨副言

1-71 城邑户口田租乡亭邮驿米谷绵绢贾布

孔祥军参考甘肃甘谷汉简、敦煌悬泉汉简、居延新简以及汉代碑铭解读郴州晋简,认为简文1-68与1-70可组成一组,是1-54中“谨表”的第一点内容,显示桂阳郡将记录该郡本年度户口、田租、绵绢、贾布的“计阶上书”上交给御史台、太尉、司徒府、司空府以及江州治所;而1-71与1-72为另一组,是1-70中所说“谨副言”的内容,也就是1-54中“谨表”的第二点内容,是桂阳郡将记载户口、田租、乡亭邮驿、米谷、绵绢、贾布等内容的更为详实的簿书同时上报左民曹及吏部属臣,甚至列出了相关官员的具体姓名(41)孔祥军:《西晋上计簿书复原与相关历史研究——以湖南省郴州苏仙桥出土晋简为中心》,董劭伟主编:《中华历史与传统文化研究论丛》第 1 辑,第 145~148 页。。传世文献中,左民曹、吏部曹见于《晋书·职官志》“列曹尚书”条下,这与简牍记载是一致的。桂阳郡上交档案的第二大内容就是户口册,而且将更为详实的副本上交左民曹,与《南史·王僧孺传》中将户籍“藏在秘阁,副在左户”的记载一致,而且与《唐六典》所载左民曹“并掌户籍,兼知工官之事”相符。出土简牍与传世文献相互印证,可以肯定西晋初期左民曹的执掌内容已经包括户籍管理。无独有偶,张荣强分析郴州晋简的内容后,也得出了与孔祥军相同的结论,认为“从郴州简记载看,至迟在西晋时左民曹就已经负责全国的户籍、租调收入事宜了”(42)张荣强:《郴州晋简与中古时期财政年度变革》,《社会科学》2023年第4期,第59页。。

3.以谱注籍:左民曹的职能

左民曹还掌管谱牒、籍簿。《南史·王僧孺传》载:“始晋太元中,员外散骑侍郎平阳贾弼笃好簿状,乃广集众家,大搜群族,所撰十八州一百一十六郡,合七百一十二卷。凡诸大品,略无遗阙,藏在秘阁,副在左户。”(43)李延寿:《南史》卷五九《王僧孺传》,第1462页。按:左户即左民。贾弼撰写的簿状副本也与户籍一样,一并保管在左民曹。这段材料显示的时间为“晋太元中”,属于东晋。虽然史籍不见曹魏和西晋的相关记载,但是魏晋南北朝时期的户籍与谱牒都是选官、赋役征收的重要依据,可相互参考,这是无需质疑的。在选官方面,九品官人法之下中正给士人定品要参考家世,吏部审核品状时,也要核实家世,以防假冒,如《陈书·徐陵传》载:“自古吏部尚书者,品藻人伦,简其才能,寻其门胄,逐其大小,量其官爵。”(44)姚思廉:《陈书》卷二六《徐陵传》,北京:中华书局2021年版,第377页。而家世、门胄的最重要参考只能来源于谱牒、户籍簿,故上文郴州晋简的记载中,桂阳郡除了将户口副本上交左民曹,还同时上交吏部。左民曹对谱牒的使用在于赋税征收、劳役派遣方面。西晋户调制规定士族有荫客、荫亲属等特权,“而又各以品之高卑荫其亲属,多者及九族,少者三世。宗室、国宾、先贤之后及士人子孙亦如之”(45)房玄龄等:《晋书》卷二六《食货志》,第790页。,士人的家族亲属、后人子孙等信息也只能从谱牒、户籍簿中来。

左民曹掌管的谱牒与户籍关系密切,《南齐书·虞玩之传》载齐太祖萧道成于建元二年(480年)诏朝臣:“黄籍,民之大纪,国之治端。自顷氓俗巧伪,为日已久,至乃窃注爵位,盗易年月,增损三状,贸袭万端。”虞玩之随后上表提及谱籍信息不实,“又有改注籍状,诈入仕流,苦为人役者,今反役人”。萧道成于是下诏:“夫简贵贱,辨尊卑者,莫不取信于黄籍。岂有假器滥荣,窃服非分。故所以澄革虚妄,式允旧章。然衅起前代,过非近失,既往之愆,不足追咎。自宋升明以前,皆听复注。”(46)萧子显:《南齐书》卷三四《虞玩之传》,北京:中华书局2019年版,第676~678页。这是南齐所存宋以前的黄籍中均注有爵位信息之明证。对此,陈爽曾指出,家谱在由私入官的过程中,有一个“以谱注籍”的环节,即把官方核准后的谱牒中的官爵以“谱注”的方式逐一注在每一人户的户籍中,作为区别士庶族的标志。而《通典》记载沈约给梁武帝上书建议核实谱籍,沈约说当时仍存的晋代籍簿中有大量的“朱笔隐注”,这些注就是指在晋代的户籍中于原来墨笔之间以朱笔添加的注释,“位高官卑,皆可依按”。这些以朱笔加入的注释,应为宗族成员及其父祖的官爵,而官爵的信息亦只能来源于谱牒。“也就是说,东晋时期,《十八州士族谱》收藏在尚书左户曹的主要目的不仅仅是‘录副’,而主要在于‘注籍’,即是把官方核准后的谱牒中的官爵以‘谱注’的方式逐一注在每一人户的户籍中,作为区别士庶族的标志。因此沈约奏文方有‘若谱注通’之语。这种‘以谱注籍’的传统,有可能源自西晋甚至曹魏,惜史无明文”,“而这种带有谱注的户籍,即被称为‘谱籍’”(47)陈爽:《从“家牒”到“谱籍”——中古谱牒由私入官的历史转变》,杜常顺、杨振红主编:《汉晋时期国家与社会论集》,桂林:广西师范大学出版社2016年版,第400~401页。。东晋时期将谱牒与户籍副本均藏于左民曹并不是巧合,其目的也不仅在于保管,更在于“注籍”,很有可能就是访问让刘卞“写黄纸一鹿车”的内容。

检诸历史,早在秦代已有将爵位录入户籍的做法,试举两例:

2(K1/25/50)

第一栏:南阳户人荆不更黄得

第二栏:妻曰嗛

第五栏:五长

10(K2/23)

第二栏:熊妻曰□□ 卫妻曰□

这种做法一直延续到三国时期。长沙走马楼吴简的户籍也包含了爵位信息,比如:

3315 谷阳里户人公乘张满年六十六

4847 宜都里户人公乘陈宜年六十一

9030 宜阳里户人公乘孟识年廿八(49)走马楼简牍整理组编著:《长沙走马楼三国吴简·竹简·第1卷(下)》,北京:文物出版社2003年版,第964、996、1081页。

78 春平里户人公乘潭泽年卅五 妻大女休年卅一

80 吉阳里户人公乘李堤年卅 妻大女服年廿五(50)走马楼简牍整理组编著:《长沙走马楼三国吴简·竹简·第2卷(下)》,北京:文物出版社2007年版,第718页。

5834 广成里户人公乘陈市年卅一 市妻大女给年廿二 市子仕伍儿年六岁(51)走马楼简牍整理组编著:《长沙走马楼三国吴简·竹简·玖(下)》,北京:文物出版社2019年版,第796页。经粗略估计,目前已经整理出版的走马楼吴简中,此类带有爵位的户籍简牍数量超过2000条,本文仅摘录几枚保存相对完整的竹简。

回头来看传世文献,《通典·魏官品》在第八品中载有“主谱史”,《通典·晋官品》在第八品中亦载有“主谱令史”,可见当时显然是出现了“注籍”的实际需要,才会设置专门负责主掌谱籍的职位。“主谱史”与“主谱令史”的“谱”,当指谱牒,正如阎步克所说:“‘谱’指谱牒,中古重门第,选官稽之于‘谱’;‘黄纸’为士人乡品之册,与谱牒性质相近,故以主谱令史掌之。”(52)阎步克:《察举制度变迁史稿》,第135页。

除了户籍与谱牒,西晋时期左民曹还负责宗庙宫室兴造,但这一部分已经不算是左民曹的主要执掌了,并且其工作正处于从左民曹逐渐划分出去的过程中。起部专营宗庙宫室之事,前引《通典》说晋宋时期虽然有起部尚书,但不常设,每逢营建宗庙、修筑宫室时才临时设置,修建完毕后即撤去起部,平时则将这些任务分属都官、左民两位尚书负责。营建宗庙、修筑宫室都属于大型工程,既然只有修筑大型工程才设置起部专门负责,那么平时分属都官、左民二尚书打理的兴造事宜之重要性应该不高,与此相应,左民曹负责的起部事务也不会很重要。晋时虽然不常设起部尚书,但起部郎却是常置的,《晋书·职官志》记载晋武帝受命之后,设置了起部等三十四曹郎,起部郎的职责与起部尚书重叠,分担了左民尚书有关兴造的工作,“左民尚书的工官之职减轻后,其职能便可能向着主掌户籍的方向发展”。如果左民曹的执掌不是户籍与谱牒,而起部郎又占去了左民曹功作事宜,其职权就会所剩无几,这与左民曹的地位很不相称(53)参见张嫣:《东晋、宋齐财政机构的沿革及其职能变化》(硕士学位论文),华东师范大学2006年,第20、21页。。

正是通过两次转换,左民曹的执掌内容完成了由主管吏民上书到工程兴造,再到户籍谱牒管理的转变。

三 左民令史或为八品的“主谱令史”

西晋时期左民曹的主要执掌是籍簿、户籍以及经过“以谱注籍”程序而形成的谱籍。左民曹的最高长官是左民尚书,其下有左民郎,如《宋书·百官上》载晋武帝受命后,设置了左民等三十四曹郎,后又置运曹,凡三十五曹。又载左民郎之下有左民令史,“郎以下则有都令史、令史、书令史、书吏、幹”(54)沈约:《宋书》卷三九《百官上》,第1341~1342、1326、1342页。。同文还记载了西晋初期诸曹掾、属的设置情况以及之后安平献王孚为太宰、赵王伦为相国时都曾增置诸曹掾、属的情况,最后说,“凡诸曹皆置御属、令史、学干,御属职录事也”(55)沈约:《宋书》卷三九《百官上》,第1341~1342、1326、1342页。。

令史一般主掌文书,《宋书·百官上》载“分曹所掌如尚书也”(56)沈约:《宋书》卷三九《百官上》,第1341~1342、1326、1342页。,也就是说左民令史所掌具体内容,就是其上级左民郎、左民尚书所掌与户籍相关的具体文书工作,与访问要求刘卞“写黄纸”的内容是一致的。令史一类的职位特别强调文法技能,西晋初荀勖“及在尚书,课试令史以下,核其才能,有暗于文法,不能决疑处事者,即时遣出”(57)房玄龄等:《晋书》卷三九《荀勖传》,第1157页。。曹魏及两晋士人祖尚玄虚,文书一类的工作基本都由地位低下的令史完成,如《梁书·何敬容传》记载:“陈吏部尚书姚察曰:‘魏正始及晋之中朝,时俗尚于玄虚,贵为放诞,尚书丞郎以上,簿领文案,不复经怀,皆成于令史。’”(58)姚思廉:《梁书》卷三七《何敬容传》,第592页。但史籍对左民令史的记载又非常少,前引《宋书·潘综传》与《南史·潘综传》关于潘综的记载算是一处,另外一处就是前引《初学记》前期各版本关于西晋时期刘卞降品后职位的记载。

对左民令史记载不多的原因也不难理解。睡虎地秦简《编年记》中有令史的记载,如“安陆令史”“鄢令史”,释者注释“令史,县令的属吏,职掌文书等事”(59)睡虎地秦墓竹简整理小组:《编年记释文注释》,《睡虎地秦墓竹简》,北京:文物出版社1990年版,第6、10页。。张家山汉简《二年律令·赐律》中又有“斗食令史”的说法(60)张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简(二四七号墓)·二年律令释文注释·赐律》,北京:文物出版社2001年版,第174页。张家山二四七号汉墓竹简整理小组句读为“斗食、令史肉十斤”,彭浩则释为“斗食令史”,如简二九七:“赐吏酒食,率秩百石而肉十二斤,酒一斗;斗食令史肉十斤,佐史八斤,酒各一斗。”(参见彭浩等主编:《二年律令与奏谳书:张家山二四七号汉墓出土法律文书释读》,上海:上海古籍出版社2007年版,第212页)。《通典》记载东汉光武帝刘秀以孝廉丁邯为郎,丁邯称病不就,刘秀诏问:“实病,羞为郎乎?”丁邯回答:“臣实不病,耻以孝廉为令史职耳。”刘秀闻之大怒,杖之数十,丁邯仍不屈服:“能杀臣者陛下,不能为郎者臣也。”又载东汉末梁冀骄暴,诏太学生刘常补令史,“以此辱之”(61)杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷二二《职官四·历代都事主事令史》,第609页。。令史的地位历来为人不齿,更不必说在重视门阀、以九品论人官人的晋代。

值得注意的是,在南朝诸正史中,关于“左民尚书”“左民曹”的记载在逐渐增加,侧面反映出左民曹因掌管户籍而地位逐渐上升,门阀制度也越来越严格的现象,因为户籍、谱牒与谱籍不仅是征收赋役的依据,更是九品官人法之下选官授职的重要参考标准。因此,“以谱注籍”完成后,左民曹还要负责审核、校勘,如《南齐书》载:“自宋道无章,王风陵替,窃官假号,骈门连室。今左民所检,动以万数,渐渍之来,非复始适,一朝洗正,理致沸腾。”(62)萧子显:《南齐书》卷四〇《武十七王·竟陵文宣王子良传》,第773页。《文献通考》也记载沈约曾上言:“宜选史传学士谙究流品者为左人,即左人尚书,专共校勘。所贵卑姓杂谱,以晋籍及宋永初、景平籍在下省者对共雠校。”(63)马端临:《文献通考》卷一二《职役一》,杭州:浙江古籍出版社1988年版,第126页。

《初学记》所载刘卞被降品后,其担任的左民令史一职在晋代究竟属于第几品?要回答这个问题,首先要探讨“台四品吏”的性质。

“台”一般指尚书台,但据《通典·晋官品》,尚书台下并无四品的官职,故“四品”是指刘卞试经后获得的资品。汪征鲁曾分析“台四品吏”的性质,也认为“四品”是指刘卞的资品(64)参见汪征鲁:《典签、五品吏、七职考论》,《首都师范大学学报》2018年第5期,第11页。汪征鲁称之为“中正品”,本文采用“资品”的称谓。。晋代尚书台下的官职,第三品有尚书令、尚书仆射、诸曹尚书;第六品有尚书左右丞、尚书都令史(65)《通典》载:“晋有尚书都令史八人,秩二百石,与左右丞总知都台事。宋、齐八人,梁五人,谓之五都令史,职与晋同。旧用人常轻,武帝诏曰:‘尚书五都,职参政要,非但总领众局,亦乃方轨二丞。顷虽求才,未臻妙简,可革用士流,以尽时彦。’乃以都令史视奉朝请。”从尚书都令史与尚书左右丞总知都台事,又“方轨二丞”,故尚书都令史的地位与尚书左右丞相当,可能也是六品。参见杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷二二《职官四·历代都事主事令史》,第608页。、尚书郎;《通典·晋官品》第七品中载有尚书典事(66)《通典》校勘记【一二】载:“尚书典事。原“书”下有“曹”字,据北宋本、递修本、明刻本删。”(杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷三七《职官十九·晋官品》,第1023页)但《文献通考》记载魏、晋两朝均有“尚书曹典事”(马端临:《文献通考》卷六七《职官考二十一》,第603页),而《宋书》也记载有“尚书典事”,未知孰是。参见《宋书》卷一八《志第八·礼五》,第560页。;尚书省事吏,为第八或第九品(67)《通典》载:“又贾充为尚书令,以目疾,表置省事吏四人。尚书置省事,自此始也。其品职与诸曹令史同。”但《通典·晋官品》中既有第八品的尚书令史,也有第九品的尚书令史,所以尚书省事吏可能为第八品,也可能为第九品。参见杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷二二《职官四·历代都事主事令史》,第609页。;尚书令史,《通典·晋官品》所载既有第八品,也有第九品。官品是对任职者资品的最低要求(68)陈长琦认为,根据九品官人法的宗旨,官品与资品都是“官才”之品。官品是在官职分类的基础上所显示的某类官职所需的官才之品;资品则是以品级形式所显示的官才之品。因此,官品之品与资品之品的本质是一致的。只是这种官才的区分,在官则为官品,在身则为资品而已。具体来说,某种官职如标明官品二品,就表示这种官职需要资品二品的人来担任,标明三品,就表示这种官职需要资品三品的人来担任。参见陈长琦:《官品的起源》,第75、79~80页。研究者往往容易忽略而需要引起我们重视的是,官品是对任职者资品的最低要求,如某种官职标明官品六品,则资品六品以上的人都有资格担任。,刘卞资品为四品,则官品四品及以下的官职都有资格担任。考虑到刘卞之后被降品二等、职位也被退为左民令史,则其资品四品所任之官只可能是尚书台下第六品、第七品所属官。我们以尚书郎为例,探讨其所任“台四品吏”为尚书郎的可能性。

其一,《晋书·王湛传附王坦之传》载:“自过江来,尚书郎正用第二人。”(69)房玄龄等:《晋书》卷七五《王湛传附王坦之传》,第1964页。第二人是指有二品资品的人,说明过江前,尚书郎并非只用二品之人,资品四品的刘卞具备担任资格。

其二,西晋初贾充制定的《晋令》规定:“博士皆取履行清通、淳明典义,若散骑、中书侍郎、太子中庶子以上,乃得召试。诸生有法度者,及白衣,试在高第,拜郎中。”(70)欧阳询撰,汪绍楹校:《艺文类聚》卷四六《职官部二·博士》,上海:上海古籍出版社2007年版,第831页。史籍不载刘卞的试经成绩,但宫崎市定做过统计,表示“尚未见到因为试经取得更好的成绩而获得四品以上乡品的例子”(71)宫崎市定著,韩昇、刘建英译:《九品官人法研究:科举前史》,第85页。,那么刘卞很可能就是“试在高第,拜郎中”,而且试经为郎、起家为郎并非孤例,《晋书·王接传》就载河东冯收“试经为郎”,另外杜预亦起家拜尚书郎。

其三,阎步克在《察举制度变迁史稿》中排除了刘卞试经为郎的可能性,其文载:

但刘卞试经后所拜之官为“台四品吏”,而不是《晋令》所规定的郎中。试经拜郎的制度,后来似有所变化。《晋书·赵王司马伦传》记其篡位后为笼络人心计,下令“太学生年十六以上及在学二十年,皆署吏”。太学生后来似以署吏为惯例。《宋书·礼志》:“晋武帝泰始八年,有司奏:‘太学生七千余人,才任四品,听留。’诏:‘已试经者留之,其余遣还郡国。’”“署吏”“才任四品”,均与刘卞之“台四品吏”相合(72)阎步克:《察举制度变迁史稿》,第135页。。

但阎先生的结论有待商榷,因为没有考虑时间因素。据《晋书·刘卞传》所载,刘卞在担任太子左卫率时曾力劝张华诛贾皇后,张华不纳,贾后“颇闻卞言”,“卞知言泄,恐为贾后所诛,乃饮药卒”,之后才发生贾后废太子、赵王伦诛杀贾后、篡位、颁发政令等事,而刘卞试经获品的时间则更早。刘卞试经获得四品,符合晋武帝颁布的政令“才任四品,听留”的条件,而非赵王伦规定的“署吏”,所以刘卞是有可能按照《晋令》的规定拜为郎中的。

其四,虽然尚书郎为六品,但除吏部郎外,士族子弟并不看重其他诸曹郎。如《晋书·王国宝传》载王国宝“少无士操,不修廉隅。妇父谢安恶其倾侧,每抑而不用。除尚书郎,国宝以中兴膏腴之族,惟作吏部,不为余曹郎,甚怨望,固辞不拜”(73)房玄龄等:《晋书》卷七五《王湛传附王国宝传》,第1970页。。江智渊,“元嘉末,除尚书库部郎,时高流官序,不为台郎。智渊门孤援寡,独有此选,意甚不说,固辞不肯拜”(74)沈约:《宋书》卷五九《江智渊传》,第1758页。。因此,兵户出身、地位不高的刘卞是有机会被任命为尚书郎的。

由此看来,刘卞所任“台四品吏”,是有可能任第六品的尚书左右丞、尚书都令史、尚书郎和第七品的尚书典事之官的。

《通典·晋官品》第八品所载“散骑集书中书尚书秘书著作治书主书主图主谱令史”中,集书省、中书省、秘书省、著作省都是与国家图书典籍的收藏、保管、修撰、校勘有关的部门。秘书、著作、治书、主书、主图、主谱令史执掌国家图籍,须具备专门知识,故对任职者的要求比普通的令史略高,所需资品也比一般的令史要高一级(75)这里采用陈长琦对官品的定义:官品并非官阶,而是“官才”之品,官品是在官职分类的基础上所显示的某类官职所需的官才之品,如某官职标明二品,就表示该官职需要资品二品的人担任。也就是说,官品不是官阶,而是某个官职对任职者的资品要求。这可以解释为何尚书令史为九品,而尚书令之下诸曹尚书的令史却是八品,因为著作、治书、主书、主图、主谱令史都要求具备特定的知识与技能,所以对其担任者的资品要求也比普通的令史高一级。见陈长琦:《魏晋南朝的资品与官品》,《历史研究》1990年第6期,第39~50页,其观点收录于氏著:《官品的起源》,第79~80页。,这很可能就是《通典·晋官品》将这些令史归为一类的原因。左民曹负责掌管户籍与籍簿,其文书工作基本都由令史负责,故要求令史具备一定的文法技能,而刘卞在县里就曾因为教祖秀才写“刺史笺”而被赏识,又曾入太学并通过试经获得资品,自是符合左民令史一职的要求的。左民令史就是尚书台左民曹尚书的下属,简称左民令史,即汤球《九家旧晋书辑本》中记载的“左民尚书令史”,专掌户籍与谱牒的撰写、校勘及注入爵位等文书工作。左民令史的工作性质与上述诸省令史相似,从执掌内容看,左民令史很可能就是主谱令史。

因此,《初学记》说刘卞被“下品二等,补左人令史”,则刘卞是资品被降,职位也被降,其资品从四品降到了六品,职位则从六品的尚书左右丞、尚书都令史、尚书郎或者七品的尚书典事,降到了左民令史或者尚书令史。从执掌内容来看,《初学记》所载“左民令史”很有可能就是《通典·晋官品》所载八品的主谱令史。

四 结 语

至此,我们可以对本文开头所引前贤观点做更进一步的辨析。

宫崎市定认为,刘卞“取得乡品四品资格,故被任命为相当于八品的台官”,其依据是资品与起家官品之间存在四级差。陈长琦认为“两晋常常将官品八品的尚书令史称作台四品吏”,并从资品与起家官品之间存在三级或四级之差出发,得出刘卞的资品从四品降为六品后所补的尚书令史是第九品的结论。问题是,“四级差”或“三到四级差”本身就不一定准确,曹魏司马伷起家即为宁朔将军,这在《通典·魏官品》中是第四品(76)房玄龄等:《晋书》卷三八《琅邪王伷传》,第 1121页。,不符合“四级差”。南齐甚至还有大量起家为三品的例子,如萧晔、萧暠、萧宝嵩均起家为冠军将军,南齐冠军将军为三品,据《唐六典》,“魏以文钦为冠军将军,《齐职仪》云:‘品秩第三’”(77)李林甫等著,陈仲夫点校:《唐六典》卷五《兵部尚书条》,第152页。另外,有学人整理了大量南齐起家官品为三品、四品的例子,参见袁庆:《南齐宗室政治研究三题》(硕士学位论文),扬州大学2019年,第46~50页。。而且,“四级差”或“三到四级差”都没能回答七、八、九品之人如何起家为官的问题,我们也难以想象九品官人法一经创建就将低品士人排除在外,因为这显然违背了九品官人法创建的初衷。

阎步克认为访问让刘卞写的黄纸就是谱牒,故当时刘卞担任的台四品吏就是主谱令史,但黄纸也可指尚书台下的吏部选案(78)黄纸在两晋南朝有三种用途,一是选案,即有关士人官品品状、选任的文书;二是弹文,即监察官吏弹劾其他官员的文书;三是户口文书。据此,与左民令史一职相联系的黄纸用途,只能是左民曹掌管的户籍与谱牒。参见李正君:《两晋南朝时期的黄纸》,《史志学刊》2017年第6期,第6~8页。,也就是“士人乡品之册”,与左民曹掌管的户口文书有别,不能称之为“谱”,故依据访问让刘卞写黄纸一事,不足以得出台四品吏就是主谱令史的结论。何况,访问让刘卞“写黄纸”,并不意味着其执掌就是写黄纸、职位就是主谱令史,也可能是由于文书工作繁忙,访问让刘卞临时协助,故阎先生用“大约”来表述,还是非常严谨的。更何况,访问让刘卞写黄纸时,刘卞已经明确表示自己“非为人写黄纸者”,也就是说“写黄纸”并非刘卞原任“台四品吏”的执掌。

那么,刘卞会不会因为自视甚高而不肯履行其“台四品吏”本应承担的职责呢?我们认为不大可能。据《刘卞传》记载,刘卞家为兵户,“本兵家子”,地位不高,在县里就曾担任过“县小吏”“亭子”以及县令的“门下史”,而且刘卞长兄去世以后,按法律规定,刘卞须代替其兄服兵役,“兵例须代”,此前与刘卞有隙的功曹就“请以卞代兄役”,只是因为县令庇护才得以逃过。从刘卞的出身和经历来看,刘卞不肯写黄纸,应该不是因为自视甚高,而是可以接受低级工作的。如果写黄纸就是刘卞“台四品吏”的职责所在,则刘卞没有拒绝的理由。更何况,刘卞在降品降职事件之后,还曾担任过“守舍人”与“吏部令史”,也是不高的官职。

需要补充说明的是,刘卞从年少时就“质直少言”、桀骜不驯,在担任县小吏时就因为不肯在功曹如厕时为其掌烛而被忌恨,当时就有人评价刘卞“君才简略,堪大不堪小”(79)房玄龄等:《晋书》卷三六《张华传附刘卞传》,第1078页。。访问让刘卞写黄纸一鹿车,刘卞的职位本就不负责这类工作,更何况刘卞是这样的性格。其回答自然是“刘卞非为人写黄纸者也”。刘卞不谙官场之道的结果是得罪了访问,访问为了报复刘卞,将此事告知中正,不仅降低其资品,还特意将其职位降为左民令史,让其负责将士人谱牒中的官爵信息以朱笔注入到户籍中,也就是专门为人写黄纸,狠狠地抽了刘卞一耳光。就刘卞事件而言,如果没有《初学记》“左人令史”的记载,我们或许还要在历史的迷雾中彷徨许久。