《史记·五帝本纪》“熊湘”再探

吴旭东

摘要:《史记·五帝本纪》中有关于黄帝“登熊湘”的记录,历代对于“熊湘”所指的地理位置存在较大的解释差异。通过对《史记》等文献的考察分析,“熊湘”应是湘地的一座山。考古学编年研究与考古文物的实证表明,这一地区在黄帝时代即新石器时代晚期,以仰韶文化为代表的中原文化与以大溪文化为代表的湖湘文化存在交流和交往的痕迹。这进一步证明了代表中国传统文化的中原文化,其包容的文化特点在早期的部族融合过程时就已沉淀。

关键词:《史记》;黄帝时代;仰韶文化;大溪文化;文化包容

中图分类号:K21;K872;K921 文献标志码:A 文章编号:1672-0768(2024)02-0030-07

《史记·五帝本纪》有云:“(黄帝)东至于海,登丸山,及岱宗。西至于空桐,登鸡头。南至于江,登熊、湘。北逐荤粥,合符釜山,而邑于涿鹿之阿。”后人对“熊、湘”有所注释,《集解》引《封禅书》云:“南伐至于召陵,登熊山;地理志曰,湘山在长沙益阳县。”《正义》引《括地志》曰:“熊耳山在商州上洛縣西十里,齐桓公登之以望江汉也。湘山一名艑山,在岳州巴陵县南十八里也。”[ 1 ] 7-8“熊”释地于河南熊耳山,而“湘”释地于湖南长沙或岳阳。两者实际的地理位置距离较大,易生疑隙。

对这一差异,目前相关研究如下。湖南桃江籍学者符鸿基与张可平围绕“熊湘”问题连续发表7篇论文,《黄帝南巡登熊湘索隐》[ 2 ]和《黄帝登修山》[ 3 ]从文献角度考证“熊湘山”为湖南桃江县修山,《找到了失落的黄帝文明遗迹》[ 4 ]论述湖南为黄帝主导炎黄部族永结联盟之地及其意义,《轩辕流泽壮熊湘》[ 5 ]论证修山周边的地名可反映黄帝南向发展的思想,《炎黄和合是黄帝新文化崛起的标志》[ 6 ]论述炎黄和合所反映的黄帝新文化,《试述黄帝熊湘山文化的特征》[ 7 ]论述黄帝熊湘山文化的表层、中层、底层和两大主要特征,《熊湘与归藏易》[ 8 ]对黄帝登熊湘与归葬易坤卦爻辞之间的关系进行梳理。此外,还有新化县学者欧阳钺锋的《“熊湘”辨———湘中名岳大熊山远古文明的考证》[ 9 ]论证熊湘山为湘中新化县境内的大熊山,益阳市作者莫晓阳的《熊湘山考辨》[ 10 ]论证熊湘山为湖南益阳市境内的碧云峰。

从以上论文可知,目前与“登熊湘”相关的论文都是围绕文献记载的熊湘山具体在何处这一问题进行的,相关作者都力求用历史文献论证熊湘山为本市县内名山并论述“熊湘山”所能带来的文化价值。本文意图摆脱具有强烈地方性倾向的论证,将论证的落脚点从众说纷纭的具体何山,转向更具有象征意义的南北文化交流上。同时,以上诸文的考证方法基本都限于文献论证,且所使用的文献年代跨度大,多以地方志和地方碑刻等具有强烈地方性的史料为证,易形成论证壁垒,各有其据。本文将所用历史文献限于可信的早期广域性史料,并运用“二重证据法”,在历史文献论证的基础上加上考古文物的实证,多角度探究黄帝时代黄河流域与长江流域的交流情况。

一、 “熊湘”山的一体性

首先宜用历史文献论证历史记载中的“熊湘”山属性,分析“登熊、湘”的原文语段,再结合其他文献相关记载对照论证,最后从作者视角的全局角度进行整体论证。

(一)顿号的特殊性:《史记》的文性

若“登熊湘”理解为登熊山、湘山,则“登鸡头”则应理解为登鸡山和头山,登丸山和岱宗需并称为“登丸岱”。作为“史家之绝唱,无韵之离骚”的《史记》,其行文向来严谨,对仗注重自然,避免以辞害意之文。“丸山”“鸡头”“熊湘”互相对应,前二者均为一山,而后者的理解却一转为二山,不合《史记》文性;若真是二山,结合《集解》和《正义》,应对照段首,将此句改为“南至于江,登熊耳,及湘山”,由此文意流畅,不成误会。

以上诸疑问也可勉强释之:“鸡头”没有分以顿号,大概是因为注家从众多山书中只找得《山海经·中山经》“又东南四十里,曰鸡山,其上多美梓,多桑,其草多韭”[ 11 ] 181,而未见“头山”,且“鸡山”载于《中山经》,属于中部荆山山系[ 11 ] 186,相距甘肃之“崆峒”甚远,不在一地,故不可分解;未并称“登丸岱”可能是因为岱宗被神化和其封禅的特殊性[ 1 ] 1831,不可简约。可见只是从文学性出发的反推无法作为绝对性的论证,因此需要更为详实的史料论证。

(二)熊山非熊耳:桓公封禅的比附

结合该语段中东、西、南、北方向上所涉及地点的注解,在地图上标明其位置,可得黄帝之于四方的活动范围,与东、西方向各涉及的两山相比,南方的熊耳山与湘山两山距离相对过大。

细析“熊湘”注文,《集解》和《正义》都转引他书为注,且提及《封禅书》中齐桓公欲封禅之事,可见《集解》和《正义》的合理性建立在齐桓公封禅提及熊湘部分的分析上,此事之于“熊湘”释义有其重要性。

将《史记·封禅书》中相关部分与《史记·齐太公世家》对此事的相关记载放在一起对比,其有微妙之别。《封禅书》中记“登熊耳山以望江汉”[ 1 ] 1838,《齐太公世家》中载“至召陵望熊山”[ 1 ] 1804,虽均提及熊耳山和熊山,但是否登上此山、是望江汉还是望熊山,有文本出入。这一出入事关熊山之位置,事关齐桓公之功绩能否对应黄帝之盛举,故需对齐桓公与管仲这番关乎封禅的对话做历史分析。

《封禅书》开篇便言:“自古受命亲王,曷尝不封禅!盖有无其应而用事者矣,未有睹符瑞见而不臻乎泰山者也。虽受命而功不至,至梁父而德不洽,洽矣而日有不暇给,是以即事用希。”[ 1 ] 1831将桓公欲封禅之事与这段话对应后,有两层含义:一者,当时已成为事实霸主的齐桓公对于“封禅”这一盛世旷典的向往有其历史渊源,故欲封禅;二者,齐桓公本人功绩之于“封禅”的标准而言有所不至,对这一标准进行挑战的结果便产生了这番论争。

管仲强调“皆受命然后得封禅”[ 1 ] 1837的标准,而齐桓公通过自己和“三代”的比附,言列其四方的势力范围,认为“昔三代受命,亦何以异乎?”[ 1 ] 1838,以“功至”证明“受命”,这一正是“无其应而用事”的思路及其体现。“三代受命”所覆之疆域向上溯源,即是黄帝之所至,在南向疆域上,之于“熊湘”,齐桓公代以“熊耳”;之于“登山”,齐桓公替以“望山”,如此牵强附会以力证其功至圣王。

故不能以齐桓公附会之言为信史,其南向功绩的事实应仍回到史书中寻。《史记·楚世家》记其“以兵侵楚,至陉山。”[ 1 ] 2048《左传·僖公四年》记其“师进,次于陉……师退,次于召陵。”[ 12 ] 293“陉山”所在,《史记》之《正义》释其于“颍川召陵县南……郑州西南一百一十里”[ 1 ] 2048处,《左传注》则据《战国策》苏秦之言注“陉在楚为北塞,在韩为南塞”[ 12 ] 293,二注相符。一方面,熊耳山在豫省西部,齐师若至陉山,则齐桓公或登山或望山都有可能;但是另一方面,齐师伐楚至南处为陉山,也证明桓公功业并未至长江流域,其“望熊山”之举未能过江。

已知桓公是為彰功绩强行比附黄帝,其功绩未过江,故不可以其言为证明,进而也不可以河南“熊耳山”来解释黄帝所登之“熊湘”。而至于黄帝之功业是否过江,《集解》和《正义》的态度都很明确,虽然在“熊”的解释上有所出入,但在“湘”的解释上,所释均今在湖南境内。

这两家注一方面在“湘”字解释上肯定黄帝功绩过江,一方面借齐桓公封禅之事释“熊”为距江甚远的熊耳山,如此似是矛盾。但注解特有其微言大义的表达方式,某种程度可能反映了两位注家对桓公封禅之事所持的怀疑态度和否定态度。这一态度的进一步上溯则可追至司马迁本人,其分别在《齐太公世家》和《封禅书》中对桓公封禅一事有微妙的描述差别,司马迁对“齐桓公封禅”和“登熊湘”的态度也需剖析。

(三)湘君为何神:太史公的春秋笔法

作为先人世掌太史令一职的司马迁,在《史记》开篇《五帝本纪》里记载黄帝“登熊湘”,并在赞语肯定其“不离古文”。此外,还提到自己“尝西至空桐,北过涿鹿,东渐於海,南浮江淮矣。”[ 1 ] 54可见其循“五帝”之踪做一番考察,但行迹未提及湘,似乎他的《五帝本纪》里并不涉湘。

但司马迁对自己青年行迹的回顾中,其履明确已踏至湘地。他在自序中提到“二十而南游江、淮,上会稽,探禹穴,窥九疑,浮于沅、湘;北涉汶、泗,讲业齐、鲁之都,观孔子之遗风,乡射邹、峄。”[ 1 ] 3998-3999

此段有两处需分析:一是“浮于沅、湘”,所指是“沅水”和“湘水”两江流域,其动词“浮”可证,据此可知,司马迁行迹曾到今湖南省的中、南部;二是“讲业齐、鲁之都,观孔子之遗风”,司马迁对孔子之崇拜于《史记》的排篇布局中即可见,不仅将孔子列于世家,还专为以孟子、荀卿为代表的孔门后学设三传,明晰其学统脉络,先秦诸子中如此待遇者仅孔门而已。对于《春秋》,司马迁也极为推崇,盛赞《春秋》之功。在自序中,司马迁将《春秋》的地位与汤武革命和陈涉起义相类,不仅是一部史书,更是一场对“失道”“失政”的变革,司马迁对《春秋》推崇至此,对《春秋》之微言大义应有所习,故可以微言大义细析之。

用微言大义之视角回归“湘”地的分析:既已明确有“熊湘”,司马迁之行迹也至湘处,此处不提,可能因司马迁考察时,本桓公封禅之事,认为黄帝行迹未过江,但在考察中发现湘地确有黄帝行迹的线索,故写之,且在桓公封禅的两处记载中留以微妙差别;之所以未在文后赞辞中提及,可能因为其所得并非决定性线索,难以成信言,不合“择其言尤雅者”的标准,故未在此处下作定论。

太史公确实在《封禅书》中将湘山列为五大名山之一,《集解》和《正义》的注或因此释“湘”,这给后人理解“熊湘”造成思维定式。但“湘山”并非因黄帝而入列名山。《史记·秦始皇本纪》曾记秦始皇渡江至湘山祠,问“湘君何神?”博士对曰:“闻之,尧女,舜之妻,而葬此。”[ 1 ] 314据此可以确定“湘山”即今洞庭湖中的君山,但黄帝所登之“湘”,应非此山。秦始皇问“湘君何神”,可见其时湘山并不似岱宗著名,始皇不知其意;从博士的对答也可知湘山之所以为名山,是因为尧之女、舜之妻葬于此,在黄帝时显然不可能因此成名。把因尧女所葬而成的名山“湘山”,强加其意至黄帝所登的“熊湘”上,不很稳妥。

综上所述,从原文看,“熊湘”释为两山与前后文对应处不相合,释为一山则更符合《史记》辞意流畅之文风;从注解看,桓公强行比附黄帝,欲以功绩证明受命而得以封禅,但其迹未过江,不可用“熊耳”解释“熊”;从司马迁本人行迹看,其年青时游历过湘地,以春秋笔法留疑,且湘山成名之因远在黄帝之后,故不可用“湘山”释“湘”。所以,“熊湘”为一山,其位于湘地,既非熊耳山,也非君山,具体何山,众说纷纭。此处只取其之于黄帝活动范围中的象征意义:黄帝时代的先民行迹可完全明确其已进入长江流域,在黄河流域诞生发展的部族于文明初期即与长江流域有了文明意义的交流,以至于可以在《史记》中留下黄帝“登熊湘”这一有象征意义的记载。

二、以人代时的“帝”

欲为“黄帝时代黄河流域与长江流域有文明交流”这一观点提供实物佐证,需从考古学文化角度提供考古文物的实证,而在此之前需解决的重要问题是:“黄帝”一词在《史记》中的实际意义该如何理解?“五帝”的世系又能否在时间逻辑上得以成立?为此仍需回归《五帝本纪》的文本中。

《五帝本纪》中确定五帝为“黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜”,对于五帝一般有三种解读观点:一是视五帝为具体人,历史所记其功绩均为其在世之时所为;二是将五帝解读为不同族团,或者是族团代表,既是人,也是族;将五帝解读为不同时代,其行为实际上是一个时代先民的总功绩。若从第一个观点出发,结合《五帝本纪》原文,会发现诸多不合常理之处,如五帝世系的传承。作为黄帝第九代孙的帝舜禅让于黄帝第四代孙帝禹,无法能够用具体人的寿命来解释。

“帝”字经考释,其本意乃是可以享受“褅礼”者[ 13 ],即后世部族之先祖,有着相当的神化与礼教色彩,而神本身非具体人的属性为从代时名词角度解读“五帝”提供了基础性依据。郑玄在《易纬稽览图》中将黄帝、少昊、颛顼、帝喾、尧、舜与禹、殷、周、秦等并列,把这些古帝视作朝代,且提出各代的具体年数[ 14 ] 184。这一史料虽出自纬书,不可作为信史材料,但可以反映当时流行的一种观念——五帝的“以人代时”早在汉代便受郑玄这位经学集大成者的认可。

纬书《春秋命历序》也将五帝各帝定以多世[ 14 ] 881-882,使得各帝的名氏有超越个人独体的意义。结合许顺湛先生的观点:“有政绩卓越的帝王、被列入祀典的帝王作为一世对待,才计其数。”[ 15 ]《春秋命历序》为我们理解《五帝本纪》中的世系关系提供了合理角度:需超越具体人的世系概念,从功高可褅的帝王褅礼世系概念去理解。这一理解一方面确定了“五帝”有时代属性,而褅礼世系则也反映其族团属性,具有双重性质。

确定“五帝”的时代属性以及褅礼世系的概念后,《五帝本纪》的世系得以在逻辑上成立,从考古学角度考证黄帝时代和对应其“登熊湘”之地所处的考古文明,也有了可理解的基础,即可将五帝时代与考古学文化宏观对应。

三、中原与湘地的早期交流

前文的文本考察证明黄帝活动范围应已过江,且明确至湘地,在此基础上需考古材料的实物佐证,考察黄帝时代湘地所处的考古学文化阶段与当时中原所处的考古学文化阶段的发展水平及联系程度。

前文已经确定,“黄帝”具有时代属性,首先需要确定黄帝时代的大致范围,与考古学文化进行对应,从而开展考察与联系。

(一)黄帝时代的湖湘地区

经许顺湛先生研究,黄帝时代可与仰韶文化中晚期相对应[ 16 ]。

许顺湛先生的这一研究结论与《汉书》记载的关于黄帝《调律历》的争议[ 17 ] 978相关,虽然其可信的绝对程度有待商榷,需进一步结合天文历法印证,并与考古、地层、气候周期对应吻合来使研究结果可信度增加,但为黄帝时代的大致范围提供了相当参考。作为无当时文本留存的远古时代,其历史证据往往由考古所得,一证一论难免陷入支离,故有时需要用“假说”来大胆推测的学术勇气,需要先行架构不同的推测支撑的想象,再通过考古发现来进行“修正”乃至“颠覆”。

结合许顺湛先生的研究和目前已公布的测年数据,黄帝时代的湘地所对应的考古学文化应当是大溪文化,而中原地区所对应的考古学文化中的代表性文化应当是仰韶文化。结合本部分开头思路,为解决黄帝时代的统治范围是否达于湘地,进一步而言,需考察大溪文化的发展水平,以及其与仰韶文化的关系。

(二)湖南大溪文化的发展水平

大溪文化遗存最早发现于峡江地区,从1955年烟敦冲遗址的试掘到2000年后湖南澧县城头山遗址城墙与护城河的发掘,随着考古工作的开展,峡江地区之外尤其是环洞庭湖地区发现大量大溪文化遗存,为人们对这一两湖地区重要文化的认识提供新途径。

大溪文化遗存主要分布在峡江地区和环洞庭湖地区,在此分布区域内经过调查的大溪文化遗存约有200多处,经过正式发掘且发表了资料的遗址约有20多处。在类型问题上有诸多說法:有将川东鄂西地区的大溪文化遗存称为关庙山类型,湘北区则划为汤家岗类型者[ 18 ];有提出鄂西、湘北和江汉三类型划分者[ 19 ];有在关庙山、汤家岗两类型之外,又划出了边畈、油子岭两个类型者[ 20 ];亦有学者提出湘北区的所谓大溪文化应是不同于大溪文化的另一支原始文化[ 21 ]。以上分类都把与湘地尤为相关的洞庭湖沿岸遗址单独列出来,可见这些遗址相对于峡江地区的大溪文化遗址有着相当特性,至于大溪文化遗址之整体也有其代表性。因类型划分各家纷纭,对“湖南大溪文化”的内涵也各持一辞,故限定本文以下涉及的“湖南大溪文化”,统一指今湖南地区大溪文化遗址的集合。

长江三峡以东的大溪文化遗存以稻作为主,长期定居形成聚落,属于原始农业文化遗存。大溪文化的人们在距今6000年前后就已种植水稻,在红烧土内留有稻壳的痕迹;距今5940—5830年前后就制作有精美的蛋壳彩陶和纹饰繁复的白掏;距今5645—5505年前后出现建筑工艺比较讲究的大型房屋;距今5330—5235年前后成批制作有薄胎磨光黑陶[ 18 ]。三峡以东地区即包括湖南大溪文化,以上所提现象也发生于距今5235—6000年间,基本处于上文所推算的黄帝时代内,可知黄帝时代的湖湘地区有着相当的发展水平。

以城头山古文化遗址这一具体遗址为例,袁建平研究员认为城头山遗址所在地以稻作农业发展,原始农业文化是其文明的基础,农业经济发展推动城头山地区的文明化进程[ 22 ]。在农业基础上,从农耕聚落发展的城头山遗址在大溪文化时期形成了一座足以作为中心聚落的古城。

根据《澧县城头山——新石器时代遗址发掘报告》[ 23 ],在这一地区发现设施专业的大溪文化陶窑多座,且出土各式纺轮百余件。陶窑这类手工业作坊的设置表明古城的人口构成、功能已较一般聚落不同,纺轮也意味着已有不从事农业的专业纺织工匠。陶窑和坊轮分离且各自集中的出土以及陶窑各自的明确分工需要建立在农业发展的一定程度,农业生产方式变革,允许人员专事其他生产活动。农业生产方式变革及其基础上产生的生产方式分离,对推进文明演进有着革命性的作用。其中还有一座墓葬随葬品差异极大的大溪文化时期祭坛,且已发现多件象征等级、权力的石钺。墓葬随葬品的较大区别标志着当时已产生贫富分化和阶级,丰富的阶级建立在农业生产方式变革、生产关系变革的基础上,随之产生的私有制则是文明发展到较高程度的标准之一。

从概论性结果的肯定到城头山遗址的发展,可以证明黄帝时代湖湘地区的湖南大溪文化,其遗址已有城市聚落的诸多特点,文明程度已经有了相当的发展,这为我们探究其与仰韶文化的关系奠定了基础。

(三)大溪文化与仰韶文化的关系

考古学文化作为一种物质文化,分析不同遗存的文化因素乃至探讨其之间的相互关系时,其分析建立在类型学研究基础上。在众多考古学遗存中,陶器对时间与空间、年代与地域变化的反映最为敏感,是进行类型学研究、分析文化因素时的特别关注对象,其陶系、形制、纹饰、制法等形态相关的因素都是重点分析内容,故大溪文化与仰韶文化的关系研究也需要从中入手。

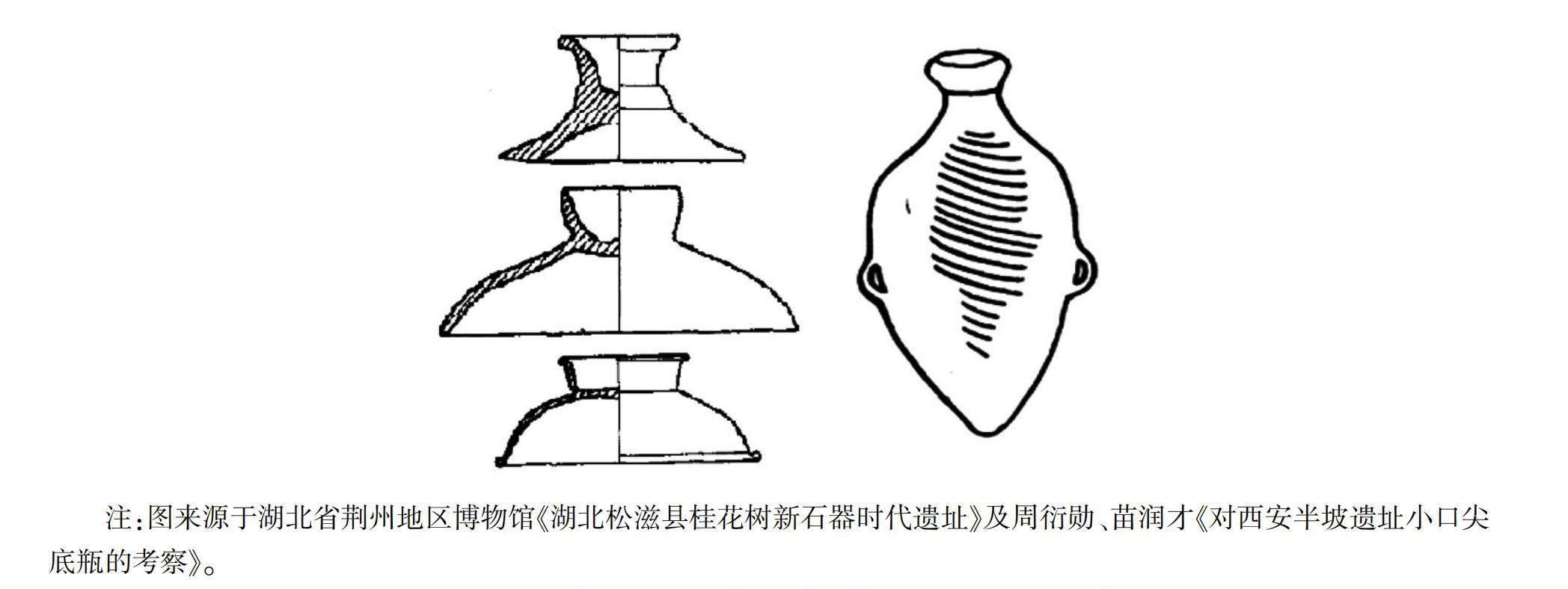

在陶器方面,大溪文化受到仰韶文化较大的影响。如图2所示,仰韶文化最典型的陶器是小口尖底瓶,而大溪文化中很多器盖的钮部与小口尖底瓶的口部形制接近,可能是相似的制法;如图3所示,大溪文化遗存中相当数量的彩陶花纹与庙底沟彩陶同类花纹类似,其花瓣纹、羽状弧线、弧形三角(凹边三角纹)、施圆点和变体鸟纹与年都与庙底沟遗址的彩陶图案相类。可见,大溪文化的文化因素中有仰韶文化尤其是庙底沟类型的某些元素。

陶器和石器作为早期文明的常用用具,在不同地区的用具相似处可以反映地区间的影响情况。从这一角度出发,可以发现这一地区影响在仰韶和大溪间是相互的:大溪文化器盖钮部对小口尖底瓶的仿照、彩陶纹案与庙底沟遗址彩陶图案的相似,证明仰韶文化的影响达到了长江南岸的大溪一带;而大溪文化发达的圈足器在仰韶文化晚期遗址中数量增加,在两地产生联系的基础上可认为与大溪文化对该器具常用的影响有关。

王震中教授将《史记》文献记载与长江中游地区和黄河中游地区早期交流的考古发现相联系[ 24 ]。前文已述“黄帝”的代时属性,而其代时的本质则是功高可褅的帝王褅礼世系,故还有族团属性。从这一角度看黄帝与嫘祖的结合,可视作中原炎黄族团对长江中游地区族团的交往。《史记》对此的记载[ 1 ] 12意味着黄帝娶西陵之女嫘祖的传说在炎黄族团中持续流传,而嫘祖的所在地,据王震中教授分析,为大溪文化的中心区,故在考古学文化层面上,这一传说上的交往反映仰韶文化与大溪文化的密切影响,乃至于“嫘祖为黄帝正妃”[ 1 ] 12。

从大溪文化与仰韶文化的密切联系关系来看,黄帝之“登熊湘”所反映的黄帝时代先祖至少是将湘地作为其活动范围,而黄帝与嫘祖的传说则在反映这一交往所产生的结果可能是有极为深远意义的,乃至于因此黄帝族才与颛顼族延成祖脉。至于二地之后的国家形态演进阶段的差异,黄河中游地区相较长江中游地区的后来居上,乃至使得中原地区成为中国文明的中心,其影响之深远还有待学者专文讨论。

结合王震中教授的研究和以上考古发现足以说明,在黄帝时代即仰韶文化中晚期,长江中游地区的氏族部落就已经与中原地区的氏族部落发生较密切的联系,这一交流已经涉及日常器具及其纹饰上,可以说,长江中游地区的大溪文化和屈家岭文化在其文化阶段都已经进行了文明意义上的交流,都是我国新石器文化中不可分割的组成部分。

黄河中游地区邦国文明起源于仰韶文化中晚期,形成于龙山文化时期,在二里头文化时期确立其中心地位。[ 25] 435-456相对于此,长江中游地区早期邦国文明起源、形成更早,大致起源于大溪文化,形成于屈家岭文化,发展于石家河文化[ 26 ],之后因为自然或社會的原因未能发展至更高级的文明,至此滞后。完整的国家形态演进阶段包括中心聚落形态、邦国形态、王国形态、帝国形态,长江中游地区止于邦国形态,未能像黄河中游地区经历完整的国家形态演进阶段,但两地在黄帝时代即其邦国文明起源初期的关系相当密切。

黄帝时代中原先祖的活动不仅是单纯的物质交流,还涉及部族通婚与东西南北文化的融合,从这一角度来看,中原文化在早期就是一个融合文化。

四、结语

“登熊湘”的注文矛盾,给黄帝时代中原先祖的活动范围是否涉湘这一问题提供了探究空间。本文通过《史记》通篇的考究,通过《史记》的文学性、历史叙述和太史公的春秋笔法,从历史文献角度对“熊湘”一词的本意进行了尝试性的还原;再在追溯“帝”的祭祀本意基础上,其代时属性的确定为黄帝时代的推算提供可能性;最后结合史学前辈们对于黄帝时代的推算和与考古学文化的对应,将黄帝时代的湘地定位于湖南大溪文化,通过目前已有的相关研究,得知湖南大溪文化的发展水平不仅与仰韶文化相当,且二者联系密切,共为中国新石器文化中的重要组成部分,从而肯定黄帝时代中原先祖的活动范围涉及湘地,深化“登熊湘”这一历史记载背后的历史意义和文明意义。

由此再来看《五帝本纪》中黄帝“登熊湘”,其历史意义和文明意义不仅仅是远古先祖的活动范围;更进一步而言,则是代表中国传统文化的中原文化,其包容的文化特点在其早期的部族融合过程就已沉淀,中华文明也因此终成几大文明中延续至今仍有无穷文明生命力的唯一文明,其意义弥足深远。

参考文献:

[1]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1982.

[2]符鸿基.黄帝南巡登熊湘索隐[J].求索,1999(5):115-116.

[3]符鸿基,张可平.黄帝登修山[M].桃江县政协.桃江文史.北京:人民日报出版社,2000:1-8.

[4]符鸿基,张可平.找到了失落的黄帝文明遗迹[J].湖南社会科学,2005(3):178-181.

[5]符鸿基,张可平.轩辕流泽壮熊湘[J].船山学刊,2005(3):93-94.

[6]符鸿基,张可平.炎黄和合是黄帝新文化崛起的标志[J].湖南社会科学,2006(5):155-158.

[7]符鸿基,张可平.试述黄帝熊湘山文化的特征[J].船山学刊,2007(4):34-36

[8]符鸿基,张可平.熊湘与归藏易[J].船山学刊,2011(1):32-34.

[9]欧阳钺锋.“熊湘”辨——湘中名岳大熊山远古文明的考证[J].湖南人文科技学院学报,2005(4):55-63.

[10]莫晓阳.熊湘山考辩[J].湖南城市学院学报,2009,30(5):70-73.

[11]山海经[M].方韬,译注.北京:中华书局,2009.

[12]杨伯峻.春秋左传注[M].北京:中华书局,1981.

[13]陈隆文,焦海浩.也释“帝”的由来[J].三门峡职业技术学院学报,2014(1):82-84.

[14]安居香山,中村璋八.纬书集成[M].石家庄:河北人民出版社,1994.

[15]许顺湛.五帝年代框架的推测[J].黄河.黄土.黄种人,2017(1):8-12.

[16]许顺湛.中国历史上有个五帝时代[J].中原文物,1999(2):39-48,3.

[17]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[18]李文杰.大溪文化的类型和分期[J].考古学报,1986(2):131-152.

[19]方酉生.试论大溪文化[M].河南省考古学会.论仰韶文化.郑州:中原文物编辑部,1986:232-237.

[20]张绪球.江汉东部地区新石器时代文化初论[J].考古与文物,1987(4):56-66.

[21]王杰.试论湖南大溪文化[J].考古,1990(3):239-255.

[22]袁建平.试论中国早期文明的产生——以湖南城头山地区古代文明化进程为例[J].中原文物,2010(5):22-27+32.

[23]湖南省文物考古研究所.澧县城头山——新石器时代遗址发掘报告[M].北京:文物出版社,2007.

[24]王震中.从仰韶文化与大溪文化的交流看黄帝与嫘祖的传说[J].江汉考古,1995(1):37-42.

[25]高江涛.中原地区文明化进程的考古学研究[M].北京:社会科学文献出版社,2009.

[26]袁建平.试论中国早期文明的产生——以湖南城头山地区古代文明化进程为例[J].中原文物,2010(5):22-27,32.

[责任编辑:马好义]