春秋时期《诗经》在楚国的赋引传播

摘要:在引诗赋诗风气大盛的春秋时期,楚贵族同样以赋引的方式对《诗经》进行传播。在赋引传播中,一方面楚人多用《雅》《颂》,重视诗义的阐发,既体现了楚人取信于民的政治理念,也暗含了楚人期望通过学习正统的礼乐文明以得到中原诸侯国认同的民族心理。同时,赋引《雅》《颂》也是楚人实行兼并战争等政治行为的重要理据;另一方面,传世典籍记载了春秋时期楚人两次赋引《风》诗,借助楚简《采风曲目》对楚人引用的《风》诗进行研究,发现楚人通过赋引《风》诗以表达对不被礼教束缚的男女自然真情的追求。

关键词:《诗经》;楚国;《采风曲目》;赋引传播

中图分类号:I207.22 文献标志码:A 文章编号:1672-0768(2024)02-0001-07

对于春秋时期《诗经》在楚国的传播研究,学界或倾向于对“二南”在楚国的传播进行讨论( 1 ),或对春秋时期楚人用《诗》数次进行统计( 2 ),甚少对楚人应用《诗经》的情况进行综合而具体的分析。廖群先生曾考证:“《诗经》作为周代礼乐教化的产物,确曾被编定过一个通行于列国并诉诸文字的书写文本(母本),用于教授和赋诗征引。”[ 1 ]我们认为,这种文本也曾流传到楚国。《韩诗外传》言楚成王曾读“先圣之书”[ 2 ] 174。先秦时期诗、书多是互称[ 3 ],“先圣之书”应该就是包含《诗经》在内的周朝典籍。首先,楚人向来自称“我蛮夷也”,中原诸侯国也将楚国视为蛮夷之邦而非正统,不会以“先圣”论及楚祖先。其次,楚成王是楚国历史上最早引诗的君主,《国语·晋语四》中楚成王熟练引用《曹诗》。再者,自西周时期,楚贵族便与中原诸侯国的贵族往来密切,这也是《诗经》文本能够流传到楚国的重要背景[ 4 ]。那么,伴随春秋时期引诗赋诗之风的大盛,楚人又是怎样传播《诗经》?在传播过程中又有何特点与目的?

一、楚贵族对《诗经》的赋引传播

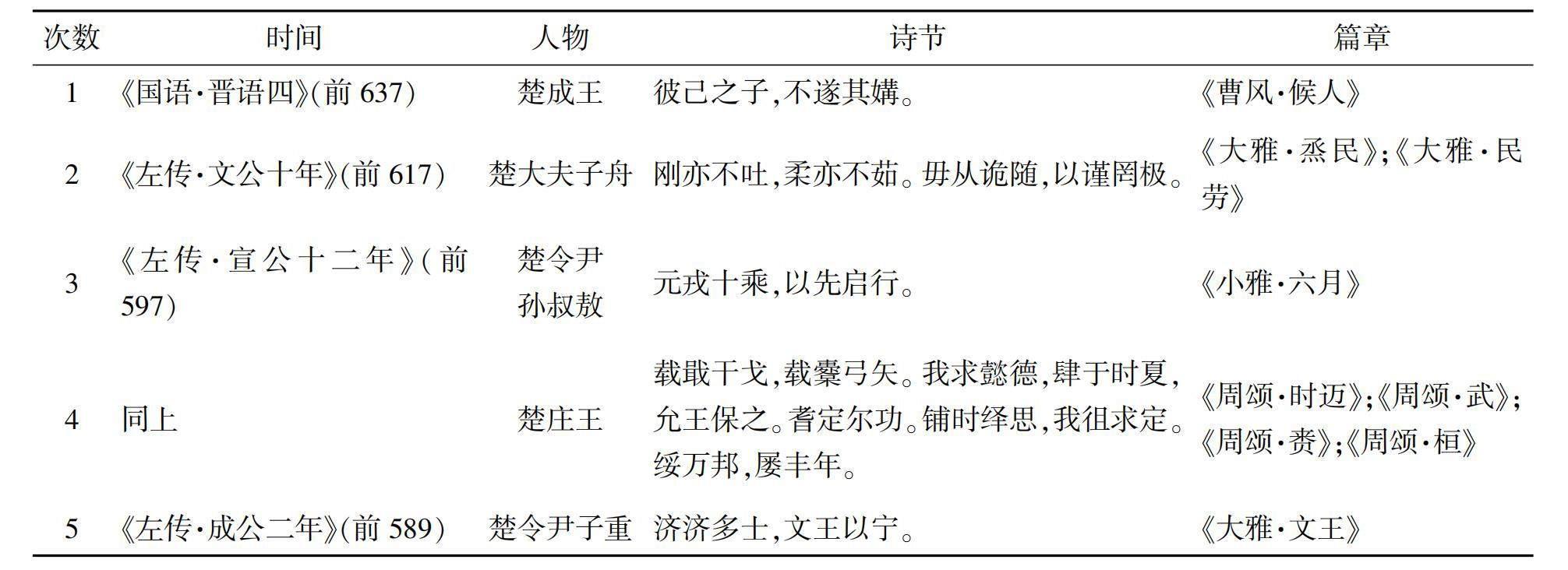

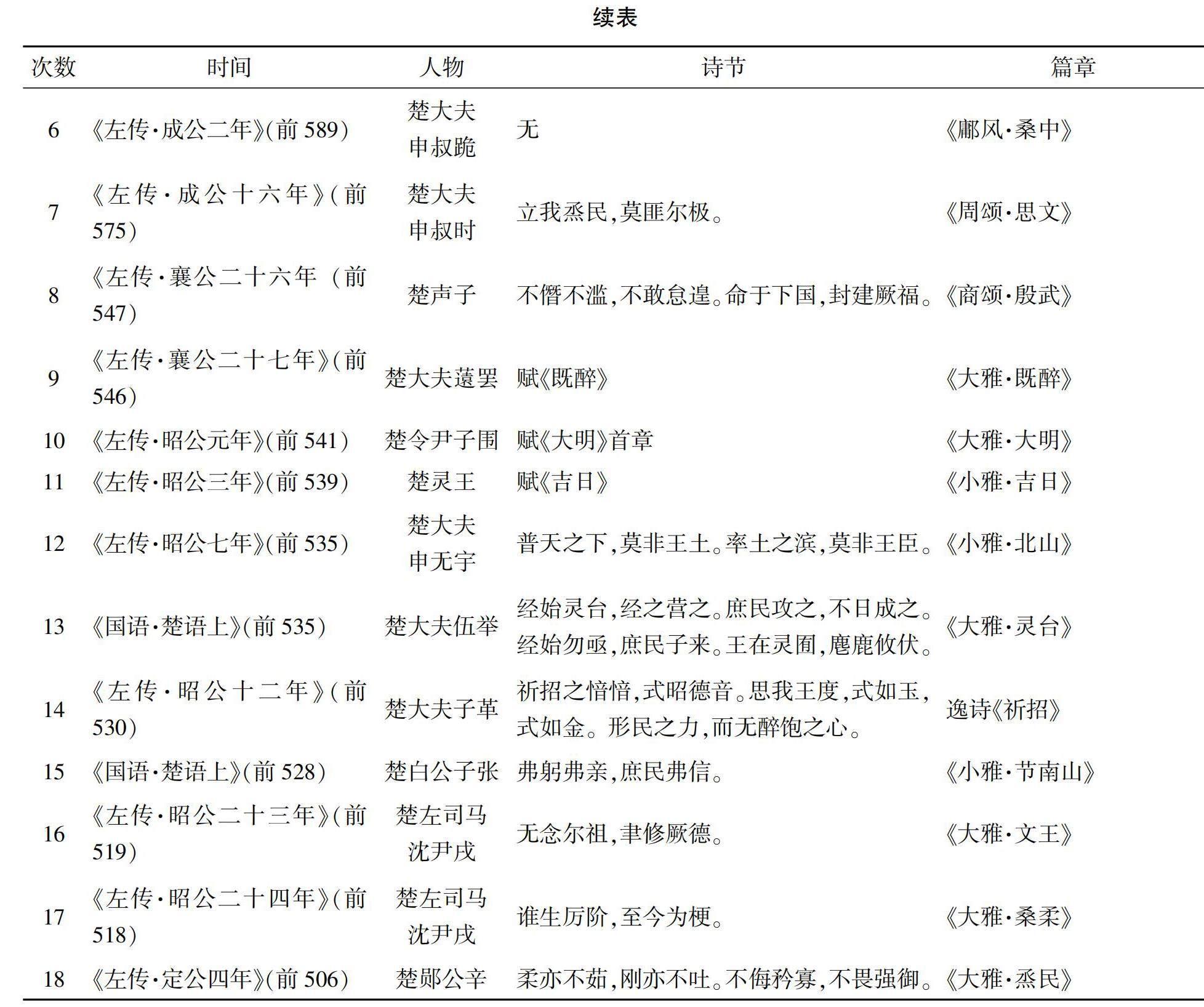

春秋时期,楚国公卿用诗仅次于鲁、晋[ 5 ] 56。依据《左传》《国语》所载,楚人引诗赋诗一共十八次(含一次对逸诗的引用)。详见下表:

楚人的十八次用诗,都是在什么场合进行传播?是怎样传播?在传播中又有什么特点?

二、楚人赋引传诗的场所

楚人十八次赋诗引诗的场合并不固定,具有很大的随意性,总体上有郊外、宴享、朝堂和台榭四类场所。

(一)楚人郊外传诗

《大雅·卷阿》:“君子之车,既庶且多。君子之马,既闲且驰。矢诗不多,维以遂歌。”[ 6 ] 1648—1649《卷阿》展现了贵族们在郊外“歌诗”的情景。楚人也多在郊外赋诗引诗。《左传·文公十年》楚大夫子舟在“孟诸”引诗:

遂道以田孟诸。宋公为右盂,郑伯为左盂。期思公复遂为右司马,子朱及文之无畏为左司马。命夙驾载燧,宋公违命,无畏抶其仆以徇。或谓子舟曰:“国君不可戮也。”子舟曰:“当官而行,何强之有?《诗》曰:‘刚亦不吐,柔亦不茹。‘毋从诡随,以谨罔极。是亦非辟强也,敢爱死以乱官乎!”[ 7 ] 577—578

“孟诸”,杨伯峻译“宋之薮泽”。[ 7 ] 467《汉书·地理志》:“薮曰孟诸。”[ 8 ] 2172即郊外大泽。楚穆王带领随从到孟诸打猎,随行的宋昭公违背楚王命令,楚臣子舟鞭笞宋国仆人以作警示,有人劝诫子舟,子舟引《大雅·烝民》。《左传·昭公二十四年》载沈尹戌跟随楚王伐吴,引《大雅·桑柔》。《左传·宣公十二年》晋楚邲之战,孙叔敖在邲地引《小雅·六月》。[ 7 ] 738《左传·成公十六年》载子反经过申地,拜见申叔时,申叔时用诗。[ 7 ] 880—881《左传·成公二年》申叔跪在去郢都的路上言及《桑中》:

申叔跪从其父,將适郢,遇之,曰:“异哉!夫子有三军之惧,而又有桑中之喜,宜将窃妻以逃者也。”[ 7 ] 805

申叔跪遇见申公巫臣带领夏姬私奔,申叔跪言及“桑中”,“桑中”正是指《鄘风·桑中》。《墨子·明鬼下》:“燕之有祖,当齐之有社稷,宋之有桑林,楚之有云梦也,此男女之所属而观也。”[ 9 ] 256古有“桑间濮上之音”,“桑间”即“桑林”。王夫之《礼记章句》中将“桑间濮上之音”解之为“桑间,诗所谓《桑中》”。[ 10 ] 894朱熹在《鄘风·桑中》篇末做解:“‘桑间、濮上之音,亡国之音也……,按“桑间”即此篇。”[ 11 ] 40“桑间”“桑林”本为男女相会的场所,将二者映射于文学作品便是指《鄘风·桑中》。杨伯峻亦言:“桑中,卫国地名,当在河南淇县境内。《诗·鄘风》有《桑中》,为民间男女幽会恋歌,……此借《桑中》一词,暗指巫臣与夏姬私约。”[ 7 ] 805《左传·定公四年》郧公辛的弟弟在楚王逃亡途中准备杀掉楚王为父报仇,郧公辛进行阻止并引《大雅·烝民》[ 7 ] 1546—1547。

(二)楚人朝聘传诗

国家招待外宾的宴饮是诸侯国常见的赋诗场合,主人和宾客多通过赋诗言志来表达志向。楚人也是如此,《左传·昭公元年》:

令尹享赵孟,赋《大明》之首章。赵孟赋《小宛》之二章。事毕,赵孟谓叔向曰:“令尹自以为王矣,何如?”对曰:“王弱,令尹强,其可哉!虽可,不终。”[ 7 ] 1207—1208

楚令尹子围设宴款待晋国的赵孟和叔向,子围赋《大雅·大明》。《左传·昭公三年》:“十月,郑伯如楚,子产相。楚子享之,赋《吉日》。”[ 7 ] 1244楚王宴享郑伯时,在宴会上赋《小雅·吉日》。《左传·襄公二十七年》:“楚薳罢如晋莅盟,晋侯享之。将出,赋《既醉》。”[ 7 ] 1138楚国的薳罢出使到晋国,晋侯宴享薳罢,薳罢赋《大雅·既醉》以此传达楚王对晋公的祝福。

(三)楚人朝堂传诗

楚人在朝堂之上涉及治国理政时,多赋引《诗经》来表达自己的见解和观点。《国语·晋语四》载楚成王用诗:

令尹子玉曰:“请杀晋公子。弗杀而反晋国,必惧楚师。”王曰:“不可。……”子玉曰:“然则请止狐偃。”王曰:“不可。《曹诗》曰:‘彼己之子,不遂其媾。邮之也。夫邮而效之,邮又甚焉。效邮,非礼也。”[ 12 ] 351—352

令尹子玉请求楚王杀掉重耳,楚王引《曹风·候人》反驳。《国语·楚语上》白公子张劝谏楚灵王时用诗:

白公又谏……《周诗》有之曰:‘弗躬弗亲,庶民弗信。臣惧民之不信君也,故不敢不言。不然,何急其以言取罪也?”[ 12 ] 532—534

灵王暴虐,白公子张在朝堂上多次进谏,并援引《小雅·节南山》。

(四)楚人登台传诗

《国语·楚语上》中楚王与大夫伍举登章华台,伍举在高台之上引诗:

灵王为章华之台,与伍举升焉,曰:“台美夫!”对曰:“吾闻国君服宠以为美,安民以为乐,听德以为聪,致远以为明……故《周诗》曰:‘经始灵台,经之营之。庶民攻之,不日成之。经始勿亟,庶民子来。王在灵囿,麀鹿攸伏。夫为台榭,将以教民利也,不知其以匮之也。若君谓此台美而为之正,楚其殆矣!”[ 12 ] 522—526

灵王欲听伍举对章华台的赞美,伍举引用《大雅·灵台》劝诫。

总之,楚人赋诗引诗的场合自由,朝堂言政之时、行军打仗之中、宴享朝聘之际,也有登台劝谏君王而引诗赋诗。楚人在各种地点场合中都能灵活用诗表达观点,可见楚人对《诗经》已经十分了解。那么,楚人赋诗引诗又有什么特点?

三、楚人赋引传诗的特点

春秋时期,楚人的十八次赋诗引诗中,对外传诗九次,对内用诗九次。其中,除却一首逸诗、一首《曹风》和一首《鄘风》之外,其余均为《雅》《颂》,楚人赋引传诗遵循“歌诗必类”的原则,具有断章取义、引申用之的特点。

(一)楚人赋引传诗重礼乐正统

楚人九次对外赋诗引诗全部采用《雅》《颂》。《国语·晋语四》:“《周诗》曰……《郑诗》云……《商颂》曰……在《周颂》曰……《曹诗》曰……。”[ 12 ] 342—351《晋语》中出现“周诗”“郑诗”“商颂”“周颂”“曹诗”的分类,说明当时诗歌已经存在国别意识。通过史籍所载的各国引诗赋诗的情况来看,各国整体虽多引《雅》《颂》,但同样大量引用风诗。如郑国,在《左传》记录的二十八处引诗赋诗中,涉及到《风》诗的有十三处,分别是《召南》《郑风》《鄘风》和《唐风》。晋国和鲁国也多次引用《国风》。这说明春秋时期的引诗用诗具有很大的选择性和自由性。而楚人的十八次用诗,赋引最多的是《周诗》。这表明楚人在认定《雅》《颂》便是《周诗》的前提下,有意识的选用《雅》《颂》。

《雅》《颂》是周代礼乐文化的核心代表,楚人多用《雅》《颂》,似乎表明对周礼的认同。但实际上,楚人多有“非礼”之举。《左传·昭公三年》楚灵王宴享郑伯赋《小雅·吉日》。《吉日》本是赞美周宣王宴享诸侯之诗,楚灵王却用其来宴享郑伯。《左传·昭公元年》楚令尹子围款待晋国公卿而赋《大雅·大明》。《大明》本意为王季受天之命来取代殷商,楚令尹借此表示自己意欲取代楚王的不臣之心,用诗本身已经僭越。《左传·昭公十一年》楚大败晋师后,楚庄王“祀于河,作先君宫,告成事而还”。[ 7 ] 747《礼记》载:“天子祭天下名山大川,五狱视三公,四渎视诸侯。诸侯祭名山大川之在其地者。”[ 13 ] 347只有天子才有资格祭祀黄河,楚庄王祭祀黄河,已是僭越。楚人一方面崇尚周礼,一方面又不遵循周礼。那么,楚人多用《雅》《颂》的目的何在?《左传·成公十六年》申叔时点明其中的用意:

子反入见申叔时,曰:“师其何如?”对曰:“德、刑、详、义、礼、信,战之器也。德以施惠,刑以正邪,详以事神,义以建利,礼以顺时,信以守物。民生厚而德正,用利而事节,时顺而物成。上下和睦,周旋不逆,求无不具,各知其极。”[ 7 ] 880—881

子反拜望申叔时,请教申叔时晋楚鄢陵之战的结局。申叔时认为:德行、刑罚、和顺、道义、礼法、信用,这些都是战争的手段。依靠德来施惠,通过刑罚来制止罪恶,用祥和之气来侍奉神灵,通过道义来建立利益,通过礼法来达到合乎时宜的目的。因此,楚人用《诗》是为其僭越行为寻找合理化的依据。如,《左传·文公十年》载楚大夫子舟鞭笞宋昭公的下属,有人劝诫子舟,子舟赋引《大雅·烝民》予以反驳。《大雅·烝民》本是臣子赞美周宣王的作品,子舟为了使自己的行为“顺时”,断章取义,以“刚亦不吐,柔亦不茹”表明自己既不欺侮鳏寡,又不惧怕强权,为自己惩罚宋君仆人找到了依据。

其次,楚人通过《雅》《颂》以获得身份认同感。《左传·定公十年》:“裔不谋夏,夷不乱华。”[ 7 ] 1578先秦时期,“夷夏之辨”深入人心。楚国被称为“南蛮”,一直被中原各国低视。熊渠时“我蛮夷也,不与中国之号谥”[ 14 ] 2043。熊通时“我蛮夷也,今诸侯皆为叛相侵,或相杀。我有敝甲,欲以观中国之政,请王室尊吾号”[ 14 ] 2046。熊通希望能得到周天子赐予的封号,却依旧遭到周王室拒絕,只能自立为王。“今也南蛮鴃舌之人,非先王之道。”[ 15 ] 396“春秋不称楚、越之王丧。”[ 13 ] 1283楚国始终得不到中原国家的认同,直到楚庄王十年楚国才“始见《春秋经》”[ 16 ] 47。《国语·楚语》:“蛮夷戎狄,其不宾也久矣,中国所不能用也。”[ 12 ] 513从楚人士亹口中也能看出楚人由来已久的自卑心理。战国时期的中山国与楚国具有相同的民族心理及政治行为,中山王墓出土的“平山三器”铭文中有着浓郁的礼乐文化,引用《诗经》多达十几处[ 17 ]。即便如此,中山国仍被中原各国视为“异类”[ 18 ] 364。因而,塑造不断崛起的诗礼大国形象,提升国家的政治、外交影响力,得到中原各国的认同,是楚人学习中原文化的重要原因。《国语·楚语上》载楚庄王请士亹教授太子,申叔时认为太子须熟知《诗》《礼》《乐》《春秋》等中原典籍。《雅》《颂》是中原礼乐文化的代表,楚人便学之用之,其言行皆有礼度。《国语·晋语四》子玉劝谏楚成王杀掉重耳,成王言“我之不德,杀之何为”[ 12 ] 351。成王以德行为标度拒杀重耳,最终得到重耳“晋、楚治兵,遇于中原,其辟君三舍”[ 7 ] 409的承诺,拉拢了姬姓子孙。通过对楚国青铜器铭文的研究,春秋时期的楚君,已经以周天子的口吻,以诗礼之名,使江汉流域的诸多小国前来觐见。如,镈钟的作者为吕国的王孙,其铭文言“愿将此生,永事楚王”( 3 ),表达了吕国对楚国的敬畏以及对楚王的忠贞,此时的楚国已非当初未开化的蛮夷之邦。因而,楚人渴望通过学习中原礼乐文化以摒弃身为蛮夷的自卑心理,尤其通过对《雅》《颂》的学习,习礼仪、通音乐,以此得到诸侯国的认同。

再者,春秋无义战,楚人对外用诗有五次与战争相关。楚国需要借助礼乐文化为兼并战争提供法据,《雅》《颂》无疑是楚人扩张领土的完美借口。楚人的赋诗引诗,既有以文武之道,即以仁与礼作为出战的目的,也有借文王以仁德治理天下的方式规劝楚王另择用兵时机,但其真正的实质则是借礼仪的外衣来包裹楚人发动不义之战的野心。如《左传·宣公十二年》晋楚邲之战,孙叔敖引《小雅·六月》“元戎十乘,以启先行”。《小雅·六月》乃是宣王北伐之诗,孙叔敖意在表达楚人效法周王带兵迎战。

(二)楚人赋引传诗的重民与重情

楚人内部的赋引传诗也多有发挥,主要体现在楚人向楚君谏言时多有引申,以体现为政治国的理念。楚人在赋引传诗中,有两处用到《国风》,可以看出楚人对男女情爱的态度。

1.楚人谏言传诗以取信于民

楚人在谲谏时的赋诗引诗具有极强的规律性,均向重民方向引申,以表达为政治国须先安民的理念。《左传·成公十六年》:

民生厚而德正,用利而事节,时顺而物成。上下和睦,周旋不逆,求无不具,各知其极。故《诗》曰:“立我烝民,莫匪尔极。”[ 7 ] 881

晋楚鄢陵之战中,子西询问申叔时对此战的看法,申叔时援引《周颂·思文》,以后稷安民养民之功来告诫子西,以信取民战事才会胜利。《左传·昭公十二年》大夫子革以逸诗《祈招》劝诫灵王“形民之力,而无醉饱之心”,要保存百姓力量。《左传·昭公二十四年》载沈尹戌表达对楚王用兵不满时引《大雅·桑柔》中“谁生厉阶?至今为梗。”《桑柔》乃芮伯刺谏厉王之诗。沈尹戌认为,楚王用兵因“不抚民而劳之”[ 7 ] 1452,会有灭国之祸。《左传·昭公二十三年》楚国囊瓦在郢都修建城墙,大夫沈尹戌见状言:

……民狎其野,三务成功。民无内忧,而又无外惧,国焉用城?……昔梁伯沟其公宫而民溃。民弃其上,不亡,何待?……《诗》曰:“无念尔祖,聿修厥德。”[ 7 ] 1448

沈尹戌认为,君主只有学习先祖们安定百姓的德政,国家才能长治久安。《国语·楚语上》伍举引用《大雅·灵台》劝诫楚王。《灵台》本是百姓对文王之德的赞美,伍举意在劝诫灵王应该像文王那样把百姓的利益放在首位。《国语·楚语上》白公子张在劝诫灵王时引《小雅·节南山》。《小雅·节南山》是家父讽刺周幽王之诗,白公子张以此为谏,期望楚灵王学会取信于民。楚人的政治思想历来有“抚民”的传统[ 19 ] 63,“夫从政者以庇民也。”[ 12 ] 55理政治国,是为了庇护百姓,这也是楚人在谏言用诗时多择取重民篇句引申发挥的重要原因。而且,通过对郭店楚简进行研究,我们发现战国时期的楚国贵族在选择教材时,依然选择具浓厚“抚民”思想的典籍( 4 ),具有“抚民”特点的典籍在楚国也能得到更好的流传。如,郭店楚简《缁衣》大量引诗证说,体现了“治民”的重要性:

子曰:长民者教之以德,齐之以礼,则民有耻心。教之以政,齐之以刑,则民有免心。故慈以爱之,则民有亲。信以结之,则民不倍。恭以蒞之,则民有逊心。《诗》云:“吾大夫恭且俭,靡人不敛”。[ 20 ] 79

“信以结之,则民不倍。”只有取得人民的信任,人民才不会背叛君主。《楚世家》:“熊渠甚得江汉间民和,乃兴兵伐庸、杨粤,至于鄂。”楚先君能够远拓疆土,其根本在于民和。即便到了战国,在楚地流传的楚简,依然与春秋时期“重民”的思想一脉相承。

2.楚人戲谑传诗的情爱色彩

通检典籍,楚人仅有两次引用风诗,第一处为《左传·成公二年》,巫臣与夏姬私奔时,被申叔跪遇见,申叔跪言其二人“有《桑中》之喜”。前文已论,《桑中》乃是现存《诗经·鄘风》的作品,申叔跪以“喜”来看待巫臣与夏姬一事,并未以道德伦理去谴责和规劝二人。而中原地区,一涉男女之事便附加诸多政治伦理属性:

文伯之母欲室文伯,飨其宗老,而为赋《绿衣》之三章。老请守龟卜室之族。师亥闻之曰:“善哉!男女之飨,不及宗臣;宗室之谋,不过宗人。谋而不犯,微而昭矣。诗所以合意,歌所以咏诗也。今诗以合室,歌以咏之,度于法矣。”[ 12 ] 213—214(《国语·鲁语下》)

文伯之母打算给文伯娶妻而赋诗言志,韦昭注:“‘我思古人,实获我心以言古之贤人正其室家之道,我心所善也。”[ 12 ] 213《绿衣》是遵循典礼法度、礼仪伦理之下的赋诗,不同于申叔跪具有自然情感意义的“《桑中》之喜”。《国语·晋语四》载楚成王引曹风,也与男女之情相关:

令尹子玉曰:“请杀晋公子。弗杀而反晋国,必惧楚师。”……王曰:“不可。《曹诗》曰:‘彼己之子,不遂其媾。邮之也。夫邮而效之,邮又甚焉。效邮,非礼也。”[ 12 ] 351—352

楚成王感慨重耳的经历而引《曹诗》。韦昭注:“遂,终也。邮,过也。”[ 12 ] 352许慎《说文解字》:“媾,重婚也。”[ 21 ] 616成王引用《曹诗》,重在表现重耳与姜氏的夫妻真情。楚人对风诗的运用,十分契合楚文化语境。屈原《天问》载禹与涂山氏言:“焉得彼涂山女,而通之于台桑?闵妃匹合,厥身是继、胡为嗜不同味,而快鼌饱?”对于“闵妃匹合”,王逸认为“禹所以忧无妃匹者,欲为身立继嗣也”。[ 22 ] 146—147王逸之论明显具有汉代以“孝”为本的儒家色彩。抛开儒家文化,俞樾、姜亮夫先生均认为“闵妃,谓爱怜其妃匹也”[ 23 ] 248、“而爱闵匹合”[ 23 ] 247,禹是因为爱而与涂山氏匹合,并非为了子嗣。

传世史籍的记载存在空白点,我们可以通过少经礼乐文化渲染的出土楚简来研究楚贵族用《诗》表达对男女情爱的欣赏。上海博物馆藏战国楚简《采风曲目》为楚国贵族的用诗提供了珍贵的材料( 5 )。《采风曲目》诸多篇章有明显的民间情爱色彩,如,第一简的《子奴思我》《硕人》《野又葛》《出门以东》,第三简的《良人亡不宜也》,第四简的《思之》等[ 24 ]。单纯从篇名来看,均体现一种炽热缠绵的爱情,表现楚人对男女情爱的豁达和欣赏。但这些诗篇并未在史料中出现,很可能只是楚人在内部燕饮娱乐场合戏谑嬉戏时引用。楚文化自身具有绮丽诡谲的浪漫性,楚人虽学习并应用礼乐文化,但其对礼法的严谨性始终不及中原国家。《左传·僖公二十二年》郑大兴乐舞以乐楚子,不顾及男女之别[ 7 ] 399—400。《天问》:“何环穿自闾社丘陵,爰出子文。”[ 22 ] 174子文是郧公之女与斗伯比私会而生,足见楚国上层社会中男女情爱的自由度之高。《楚辞·招魂》:“士女杂坐,乱而不分些。”[ 22 ] 339王逸注:“醉饱酣乐,合尊促席,男女杂坐,比肩齐膝,恣意调戏,乱而不分别也。”[ 22 ] 345楚国贵族的宴会不拘礼数,男女杂坐嬉戏实乃常事。上博简《孔子诗论》的用诗同样体现了楚人欣赏男女真情、不被礼教束缚的特点,学者多有所论,此不赘述[ 25 ]。

四、余论

《左传·僖公二十七年》:“诗、书,义之府也。”《诗经》是中华民族经典之元典,其起源、流传很早,一般认为今本《诗经》是经孔子删定之后的本子。西周时期,《诗经》作为周代的王官之学,是周王朝礼乐文化的体现。因而,《诗经》本身具有强烈的政治性,其传播也具有一定的政治动机。对春秋时期《诗经》在楚国赋引传播的研究,不仅是一个文学史的问题,也是一个文明史的问题。

《诗经》有无“楚风”虽是文学史上悬而未决的公案,但楚国乃春秋时期赋引《诗经》的大国是毋庸置疑的。具体而言,《雅》《颂》为周王室在丰、镐时期的诗作,多是西周初年的作品,应该在楚国上层社会流传的时间較早。因而,春秋时期,楚人对《雅》《颂》的传播与应用十分广泛,楚人赋引《雅》《颂》也具有极强的政治目的。对外,楚人可以通过对《雅》《颂》的学习、应用以获得中原诸侯国的认同,并为自身的政治行为寻找依据;对内,楚人谏言楚王时赋引《雅》《颂》以表达安民治国的政治理念。总体上,楚人在战争、外交、谲谏君王时均是通过赋引《雅》《颂》来表达自身的政治志向。此外,较之《雅》《颂》,传世典籍仅有两处记载了楚人引用风诗,通过对楚简《采风曲目》的研究,我们发现楚人在国家内部的宴饮场合多使用具有民歌特点的国风类诗歌,以表达对男女自然真情的欣赏与追求。

其次,对于文明史而言,《诗经》作为周代的王官之学,是政治、宗教、伦理三结合的民族经典,其传播趋势也是中华文明格局演变的体现。《诗经》最早传播于黄河流域以中原为核心的上层社会,楚国在商代末年至西周初期便开始在汉水上游发展,到春秋战国时期已经成为南方最为强大的诸侯国。春秋时期,随着中原王朝的衰落以及楚国的崛起,体现政治权力与政治文化的《诗经》也随之传到了楚国。因此,通过《诗经》由黄河流域向长江流域的传播可以看出当时整个中华文明格局的变化,对中华文明格局演变的研究同样具有重要价值。

注释:

(1)陆侃如、冯沅君认为“二南”是东迁之后的作品,其产生地大概在湖北北部与河南南部,很可能在江汉流域的楚国有过传播。马茂元《楚辞选》认为“二南”是江汉地区的产物,《汉广》《江有汜》乃是楚国民歌。参陆侃如、冯沅君《中国诗史》第52—55页,山东大学出版社2009年版;马茂元《楚辞选》第3页,商务印书馆有限公司2020年版。

(2)董治安《从〈左传〉〈国语〉看“诗三百”在春秋时期的流传》、马银琴《周秦时代诗的传播史》均对春秋时楚人用诗进行统计。

(3)据学者考证,楚成王在位期间灭吕。而此镈鍾的制作时间显然是在吕国未灭亡前,即楚成王在位时期,公元前671—前626年。参河南省文物研究所《淅川下寺春秋楚墓》,北京:文物出版社,1991年,第226页。

(4)郭店简墓主很可能是楚怀王太子的老师,郭店简是贵族墓地的随葬品,是楚贵族通用的教材,是北方的儒家之作流传到楚地。马银琴通过郭店简与上博简在楚国贵族阶层的应用,断定二者完全有可能在楚地有过广泛的传播。罗运环《论郭店一号楚墓所出漆耳杯文及墓主和竹简的年代》,《考古》2000年第1期;姜国钧《从郭店楚简内容看“东宫之师”》,《中州学刊》2002年第4期;马银琴:《周秦时代诗的传播史》,第162页,社会科学文献出版社2011年版有详细论述。

(5)经马承源等学者的研究鉴定,上博简乃是战国晚期楚国“贵族墓葬的随葬品”。马银琴:《周秦时代诗的传播史》第145—146页,社会科学文献出版社2011年版有详细论述。

参考文献:

[1]廖群.《诗经》早期书写定本考索[J].中国诗歌研究,2019(1):28.

[2]韩婴,许维遹.韩诗外传集释[M].北京:中华书局,2017:174.

[3]江林昌.甲骨文与《商颂》[J].福州大学学报(哲学社会科学版),2010(1):38—47.

[4]李笑笑.两河之间:《诗经》在楚地的流传发展及其认识价值[J].济南大学学报(社会科学版),2022(6):80-83.

[5]马银琴.周秦时代诗的传播史[M].北京:社会科学文献出版社,2011:56.

[6]郑玄,孔颖达,朱杰人.毛诗注疏[M].上海:上海古籍出版社,2015:1648—1649.

[7]杨伯峻.春秋左传注[M].北京:中华书局,2015.

[8]班固,王先谦.汉书补注[M].上海:上海古籍出版社,2012:2172.

[9]墨翟,张永祥,肖霞.墨子译注[M].上海:上海古籍出版社,2016:256.

[10]王夫之.礼记章句[M]//船山全书.长沙:岳麓书社出版社,2011:894.

[11]朱熹,赵长征.诗集传[M].北京:中华书局,2011:40.

[12]韦昭,徐元诰.国语集解[M].北京:中华书局,2019.

[13]孙希旦,沈啸寰,王星贤.礼记集解[M].北京:中华书局,1998:347.

[14]司马迁,裴骃,司马贞.史记[M].北京:中华书局,2016.

[15]焦循,沈文倬.孟子正义[M].北京:中华书局,1987:396.

[16]童书业.春秋左传研究[M].上海:上海人民出版社,2020:47.

[17]王勇.平山三器若干问题研究[J].宁夏大学学报,1991(1):101—102.

[18]杨朝明.从《武王践阼》说到早期兵文化研究[M]//出土文献与儒家学术研究.台北:台湾古籍,2007:364.

[19]张正明.楚文化史[M].上海:上海人民出版社,1996:63.

[20]李零.郭店楚简校读记(增订本)[M].北京:中国人民大学出版社,2009:79.

[21]许慎,段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1981:616.

[22]洪兴祖,黄灵庚.楚辞补注[M].上海:上海古籍出版社,2016.

[23]姜亮夫.重定屈原赋校注[M].昆明:云南人民出版社,2002.

[24]孔德凌.上博简《采风曲目》考论[J].北方论丛,2017(4):42-46.

[25]刘冬颖.出土文献与先秦时期的楚地儒家传《诗》[J].文学遗产,2009(2):127-130.

[责任编辑:马好义]