智能驾驶课程思政元素库构建研究

杨聪 吴洪状 程诚 彭涛 陈涛

摘 要:智能驾驶是典型的交叉型学科,涵盖人工智能及车辆工程等多学科知识体系。該文从智能驾驶导论课程特点出发,确立思政目标、挖掘思政元素、设计融入手段及维护机制,并探讨构建面向智能驾驶课程思政元素库方法,以期为高校智能驾驶新工科专业课程思政的推进提供参考和借鉴。

关键词:智能驾驶;思政元素;新工科;思政元素库;国产芯片

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)13-0020-04

Abstract: Intelligent Driving is a typical interdisciplinary course, including artificial intelligence, automotive engineering, etc. Based on the view of the "Introduction of Intelligent Driving" course characteristics, this paper structurally introduces the objectives and maintenance strategies of ideological and political elements. The construction method of the element library and correlated integration means are also detailed. The library ultimately provides references for carrying out lectures on emerging engineering education.

Keywords: Intelligent Driving; ideological andpolitical elements; emerging engineering; dataset of ideological and political elements; domestic chip

在2016年12月召开的全国高校思想政治工作会议上,习近平总书记强调:“要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[1]。在2019年3月召开的学校思想政治理论课教师座谈会上,习近平总书记发表重要讲话,强调“我们办中国特色社会主义教育,就是要理直气壮开好思政课”“要挖掘其他课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源,实现全员全程全方位育人”[2]。作为新工科的重要领域之一,智能驾驶技术不仅代表着汽车工业的未来发展方向,也深度融入了人工智能、自动化、计算机视觉等多个学科的知识体系。在当今的高校教育中,智能驾驶技术已经成为了热门专业之一,而课程思政则为学生们提供了更加全面的素质培养。

在智能驾驶专业课程中实行思政教育,不仅可以落实习习近平总书记的指示要求,同时以技术素养、人文素养、职业素养为重点,培养学生扎实的专业知识和技能,树立正确的价值观和职业道德观[3]。通过思政元素的融入,可以帮助学生更好地理解智能驾驶技术的社会价值和伦理问题,提高他们的社会责任感和人文关怀意识。同时,我国目前在汽车电动化、智能化以及网联化上发展迅速,市场广阔,有“换道超车”的优势,可以激发学生的爱国热情。

智能驾驶导论是苏州大学未来科学与工程学院(以下简称“我院”)人工智能本科专业学生的专业选修课程,也是苏州大学与南京人工智能研究院联合举办的“全国智能网联汽车人才培养”系列课程中的专业核心课。通过本课程的教学,学生可以理解智能驾驶对人类发展的重要意义,理解汽车电动化、智能化及网联化对我国汽车工业发展的核心价值,掌握自动驾驶、智能座舱及智能泊车的基本原理及其工程应用,具有基于国产大算力芯片进行智能驾驶感知的相关理论及实践能力。综上所述,授课教师首先要深入挖掘、梳理和凝练课程内容每一章节对应的思政元素。其次,授课教师应将思政元素与课程专业知识无缝衔接,有机、有效地将其融入到教学实践中,使得课程内容与思政紧密联系,做到润物细无声。思政元素库作为课程资源的集合,有丰富性、及时性及共享性的特点,可有效提升课程思政内容,达到更佳的授课效果。因此,如何有效地搭建和使用思政元素库显得尤为重要。为此,本文在充分理解思政元素内涵的基础上,针对智能驾驶导论这一专业课程,通过挖掘思政元素,并在此基础上构建课程思政元素库,从而实现传播课程知识、塑造专业能力和引领价值导向的总目标,发挥该课程的育人功能。

一 课程思政元素及元素库的内涵

(一) 课程思政元素

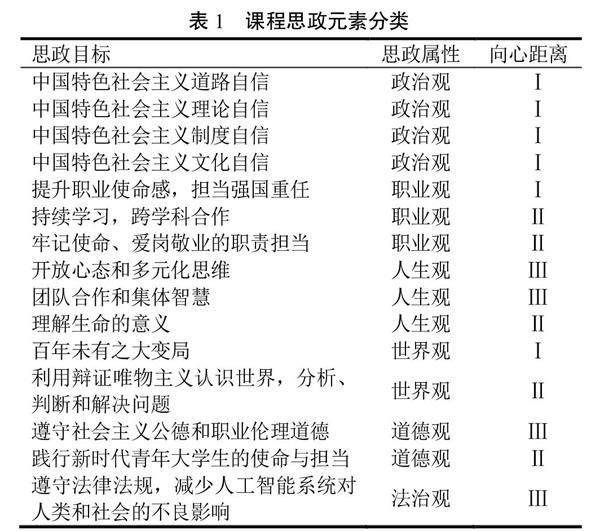

课程思政元素可以理解为课程中所蕴含的思想政治教育元素。这些元素可以融入各门课程中,承担起培养大学生正确的世界观、人生观和价值观的作用。融入思政元素并不是完全替换专业课程原本的属性,而是全面发挥课程的德育功能,充分运用德育的学科思维,凝练出课程内容中蕴含的价值范式和文化基因,并将其具体化、生动化地运用到以社会主义核心价值观为导向的教学载体中来。目前,思政元素如何在课程中准确定义还没有统一[4]。为了有效挖掘智能驾驶课程中的思政元素,充分建设规范化的思政元素库,首先需要对该课程的思政元素进行准确定义。2020年5月,教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》,结合智能驾驶行业特色及我国目前汽车工业的发展现状,我院首先明确了思政目标。其次按照专业课程的思政属性和向心距离这两项指标对思政元素进行了详细的分类[5]。不同的思政属性对应不同的思政目标。由表1可知,这里提到的属性指的是思政元素所蕴含的思政教育目标归属,包括政治观、职业观、人生观、世界观、道德观以及法治观六部分。在课程实际教学中,每一个章节可能会包含多个思政属性,由此对应多个思政目标。因此,为了突出课程的思政元素重点,这里又引入了“向心距离”的概念[4]进行有效取舍。向心距离基于总书记要求的“立德树人”核心目标的直接支撑度,由强到弱分为“Ⅰ”“Ⅱ”和“Ⅲ”,对应三个级别的思政目标。

(二) 课程思政元素库

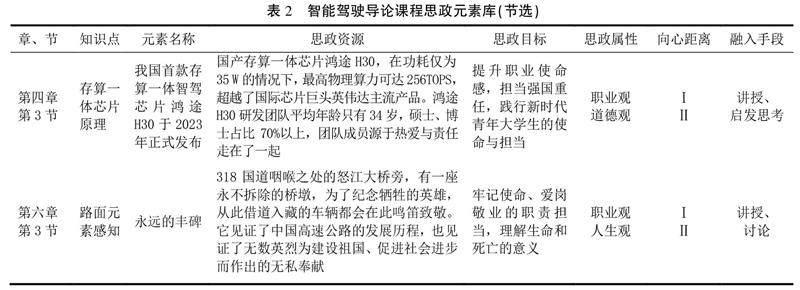

思政元素库可以被视为一个思政元素的“仓库”或“集合”。由表2可知,基于思政元素特性以及对应的分类方法,单门课程思政元素库主要包括四个部分:①教学内容,要具体到章、节以及知识点;②思政元素,主要包括思政元素名称以及相关资源,例如一个真实的历史事件或案例;③思政目标、属性及向心距离,与表1相对应;④融入手段,即如何将思政元素与课程内容相衔接,包括讲授、讨论、课后作业或启发思考等。

二 课程思政元素库构建方法

(一) 结合课程特点,确定思政目标

智能驾驶课程具有交叉性、前沿性、安全性和系统性等特点,并且实践性强,与实际应用结合紧密,还涉及到伦理和道德问题[6]。如自动驾驶汽车在遇到紧急情况时如何做出决策等,需要在课程中引导学生进行思考和讨论。因此,智能驾驶专业课的思政目标是传授课程知识、塑造专业能力和引领正确的价值导向。确立思政目标既要适应国家一流本科课程对于内容、方法、资源、考核、管理及评价方面的要求,又要瞄准国家大力发展智能网联汽车的相关政策与领域发展前沿,通过“通专融合”“产教融合”等教育理念,与各校智能驾驶专业特色和课程性质相结合,从而挖掘并梳理智能驾驶知识中价值体系,最终梳理正确的课程思政目标。

以智能驾驶导论为例,主要涉及到智能驾驶四个核心模块:①智能驾驶与计算平台:重点介绍智能驾驶中涉及的硬件架构、软件架构及云端架构;②智能驾驶与人机交互:重点介绍智能座舱技术架构、人机交互场景及算法;③智能驾驶与机器视觉:重点介绍智能驾驶中涉及到的舱外感知场景、感知算法及多传感器融合方法;④智能驾驶与三维重建:重点介绍数据驱动下的智能驾驶算法进化方法,包括三维重建方法及4D标注方法。因此,该课程蕴含精益求精、开拓创新的科学精神,包含持续学习、跨学科合作的职业价值观。因此,结合课程特点,对照新工科背景下“立德树人”的根本任务,本课程思政总体目标为:帮助学生掌握智能驾驶的结构化思维方法,深入理解百年未有之大变局,以及智能驾驶在交通强国中的重要角色,践行新时代青年大学生的使命与担当。

(二) 结合课程内容,挖掘思政元素

智能駕驶导论课程要实现润物细无声的育人功能,思政元素需要在思政目标的牵引下,从各个章节及知识点中挖掘。立足四个自信,围绕职业观、价值观、人生观、世界观、道德观以及法治观,挖掘与专业课程知识点密切相关的思政元素[7]。只有把握时效性、衍生张力及升华点,才能更好地挖掘与梳理智能驾驶导论中的思政元素。在此基础上,进行深入剖析、多元化联想和全方位思考。

1 深挖能够激发使命感的感人元素

智能驾驶技术的发展可以带来更安全、更高效的交通出行,有助于减少交通事故和交通拥堵。我们通过强调智能驾驶技术的社会价值,激发学生对社会的责任感,进而提升其使命感。例如在讲述智能驾驶感知场景时候,介绍疲劳驾驶是我国重特大交通事故三大原因之一,另外两个为酒驾与车辆故障。智能驾驶中的疲劳检测与缓解功能可以有效降低交通事故,保护千万家庭的安全。滴滴基于自主研发的桔视智能车载设备,使得2020年滴滴网约车交通伤亡事故率(同责及以上)与去年同期相比下降35%。引入该事件,既让学生了解到智能感知在智能驾驶中发挥的重要作用,又能提升学生的社会责任感与使命感。

2 深挖能够增强民族自豪感的成就元素

中国在智能驾驶领域快速发展,我们从中挖掘与梳理各类数据、案例与真实故事,让学生了解中国在智能驾驶领域的优势和成就,从而增强民族自豪感。例如在介绍智能驾驶汽车硬件框架时,引入诞生于长春的我国第一辆解放汽车的故事。1956年7月13日,中国第一辆汽车在长春第一汽车制造厂诞生,命名为CA10,中文名为“解放”,其中C代表中国,也代表长春,而A是第一的意思。这12辆缓缓驶下装配线的解放牌汽车,是中国批量制造的首批汽车,意味着中国不能批量制造汽车的历史结束了。70年过去了,在解放汽车的脚下,是17.7万公里的密集高速路网,位居世界第一。引入该元素,不仅可以让学生了解早期汽车的基本架构,而且与当下智能驾驶汽车架构进行对比,使其对我国在汽车工业及交通领域的巨大成就深感自豪。

3 深挖能够提升学生职业素养的科学元素

智能驾驶涵盖了人工智能、传感器技术、计算机视觉、控制理论与技术、车辆工程和系统工程等多个学科,在学习与研发中,无论是智能驾驶的哪个方向,都需要较高的职业素养与科学精神。因此,我们从上述学科中引入专业领域的工匠大师事迹,深化学生对于学科价值的认知,并激发学生探索未知、追求真理的科学精神。例如在讲授激光雷达的时候,引入保铮院士事迹。保铮院士被誉为“中国雷达裁判长”,他在雷达与信号处理方面的长期理论研究和工程实践中,为祖国的国防科技做出了重大贡献。保铮院士的感人故事不仅仅是他个人的奋斗和成就,更是中国科学家不畏艰难、勇攀科学高峰的缩影。通过介绍中国科学家事迹,鼓励学生认真践行“养天地正气,法古今完人”校训,培养学生科技报国的情怀和大国工匠的追求,为未来的职业生涯做好准备。

(三) 结合实践教学,设计融入手段

在实践教学中,首先要判断教学内容和思政元素的相关性,进而确定融合点[8]。在此基础上,运用多种方法进行思政教学,包括案例分析、小组讨论、角色扮演、实践、参观和自学等,引导学生积极参与,增强对思政元素的理解和认同。在此过程中,教师是融合思政元素的关键主体,需要具备较高的思想认识和教学能力,能够灵活运用各种教学方法和手段,将思政元素与教学内容有机融合。要避免硬性植入,而是让学生在聆听、实践及思考中领悟、感悟及觉悟[9]。例如在讲授路面元素感知知识点时,将场景确定在斑马线,让学生讨论斑马线上的常见目标有哪些,如何在智能驾驶中体现对老人、小孩的人文关怀,并在实践环节中引入遛狗、轮椅、拄拐等目标检测任务,激发学生的职业使命感与责任感。

(四) 常态化维护机制

教研室是智能驾驶课程思政元素库建设的主体,负责思政目标设定,思政元素、案例、资源审核[10]。智能驾驶课题组负责思政元素挖掘与梳理,教具制作,教案整理等工作。基于上述建成的思政元素库,我院还引入了动态更新机制,并纳入新工科交叉融合创新人才培育计划,定期举办思政课堂教学竞赛,以推动思政元素的常态化维护与有效利用。在更新频率上,通过结合主题教育、兄弟院校交流和实时热点追踪等对素材类资源进行实时更新。并为此开辟了思政元素提交通道,通过微信或网页链接进行快速提交与汇总,确保思政元素及素材的及时性与先进性;对于案例类资源,结合授课实践和学科竞赛的师生反馈,在每学期结束后进行总结和更新。课题组在寒暑假前专门召开思政总结会,将更新意见提交到教研室进行审核,在新学期开学前更新思政元素库,实现了思政元素库的版本化管理。

四 结束语

在智能驾驶课程中融入思政元素,不仅可以帮助学生更好地理解智能驾驶技术的内涵和应用,还可以培养学生的社会责任感、职业道德和人文关怀意识。思政元素从知识中来,到知识中去,如何将知识传授、能力塑造和价值引领融为一体,是我院老师必须做好的功课。智能驾驶课程思政教学当下还处于探索阶段,需要进一步研究和优化思政元素库的常态化维护和更新方法。我们将不断总结经验,丰富思政元素库,创新融入方法,将新工科交叉融合创新人才培育计划落到实处。

参考文献:

[1] 习近平.把思想政治工作贯穿教育教学全过程,开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2016-12-09(1).

[2] 习近平.用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人 贯彻党的教育方针落实立德树人根本任务[N].人民日报,2019-03-09(1).

[3] 周思佳,高敏,单淇.新工科建设背景下人工智能人才培养的路径研究[J].教育教学论坛,2021(2):169-172.

[4] 沙楠,郭明喜,谢威,等.“通信抗干扰技术与应用”课程思政元素库构建研究[J].高等教育研究学报,2021,44(4):89-92.

[5] 高宁,王喜忠.全面把握《高等学校课程思政建设指导纲要》的理论性、整体性和系统性[J].中国大学教学,2020(9):17-22.

[6] 冯洁语.人工智能技术与责任法的变迁——以自动驾驶技术为考察[J].比较法研究,2018(2):143-155.

[7] 邱微,南军,刘冰峰.课程思政与在线教学的隐性融合——以“水工程施工”课程为例[J].高等工程教育研究,2020(6):57-61.

[8] 曹柳星,贺曦鸣,窦吉芳.“新工科”视角下的“课程思政”实践——面向理工科专业本科生的主题式通识写作课设计[J].高等工程教育研究, 2021(1):24-30.

[9] 周純杰,何顶新,张耀,等.新工科背景下自动化专业实践课程思政的设计与实施[J].高等工程教育研究, 2022(4):31-37.

[10] 苏莉雅,宋琳琳,张明亚.高校教研室思政育人工作探究——以商务英语教研室为例[J].科教导刊,2021(35):24-26.

基金项目:江苏省高等学校自然科学研究面上项目“基于视觉多特征融合的疲劳驾驶检测算法研究”(22KJB520008);苏州大学未来科学与工程学院教育教学改革研究课题“面向智能驾驶的人工智能创新人才培养体系构建与实践”(22N172);地平线-苏州大学横向研究课题“基于国产大算力芯片的智能汽车生态拓展关键技术”(H230666)

第一作者简介:杨聪(1987-),男,汉族,甘肃庆阳人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为人工智能。

*通信作者:陈涛(1980-),男,汉族,河南三门峡人,博士,教授,博士研究生导师。研究方向为机器人与微系统。