新文科视域下“高等教育学”课堂跨学科教学创新与探索

张惠 郭力

摘 要:为应对新文科建设对文科教学改革创新提出的挑战,“高等教育学”课程秉持“全课程贯穿跨学科”的教学理念,突破教育类课程传统教学瓶颈,以“跨学科素养”重塑教学目标,以前沿跨学科主题深度重组教学模块,以跨学科实践能力为导向重构教学方法设计,以“立足本土,追踪前沿”的跨学科知识重整教学内容,以多元评价及多维考核模式完善教学评价机制,对跨学科教学效果开展了综合评价并汇总了教学改进措施。

关键词:新文科;跨学科教学;教学改革;高等教育学

中图分类号:G642.0 文献标识码:A 文章编号:1002-4107(2024)05-0067-04

自2018年党中央明确提出发展“新四科”建设及2020年全国新文科建设工作会议发布《新文科建设宣

言》后,新文科作为文科建设的新时期战略指南,对高校文科发展作出了全面部署。新文科建设核心是推动哲学社会科学与新科技革命的交叉融合,通过多学科知识深度融合回应新时代中国出现的新问题与新需求。新文科重在夯实课程体系和推动教学模式创新,因而构建学科融合基础上的课程教学改革,是新文科建设中最基础且最关键内容。“高等教育学”作为国内教育学专业的研究生基础核心课程,也是国内诸多“双一流”院校面向全体学生开设的跨学科课程,是文科类教学改革的重点示范课程。该课程的教学目标是让学生掌握高等教育的基本理论、知识内容与分析方法,把握当前高等教育发展的体系、结构、规律等基本问题,具备初步的教育政策、教育改革、教育危机的分析能力,针对高等教育中的复杂问题能够运用跨学科的视角、方法及分析工具综合解决问题。“高等教育学”作为北京航空航天大学精品课程,依托学校新文科发展战略和人文社会学科特色课程建设,坚持“课程提质、教学创新、模式优化”的三大基本原则,率先推进新文科课堂实践探索和教学方法创新,瞄准当前我国高等教育教学改革重点问题,基于跨学科教学创新理念,旨在培养跨学科复合型人文社会科学人才,打造新时期创新示范课堂。

一、新文科对“高等教育学”课堂教学的跨学科挑战

在当今全球大变革、大发展、大调整时期,“建设高质量教育体系”政策导向下的新文科建设战略指明了当前人文社会科学融合化、多元化、中国化的发展趋

势,这对“高等教育学”等文科类课程教学改革提出了多重新挑战。

(一)历史新节点下文科融合化对教学模块整合的挑战

在当前全球大变革时代,世界新格局要求文科建设重在培养复合型高素质领军人才,培养具备跨领域知识融通与实践能力,兼具国际视野与中国经验的高素质文科人才[1]。通过教育教学改革实现学科范式与专业布局调整,实现从“分科治学”到“科际融合”,从“重学科轻问题”到“重问题轻学科”的转变。新文科建设要求文科课程教学模块设计改变传统基于单一学科框架构建的理论知识体系,基于“问题而非学科”重新整合教学模块,统筹文科内部间、文科与理工科间的教学资源,注重发展学生跨学科横向思维能力、信息统筹整合能力、知识关联能力等。尤其在研究型大学及理工类院校,依托既有工科优势强化文科教学资源整合,基于跨学科设计理念针对教学模块开展深度嵌入式整合,以文科教改带动高校学科布局调整与科研范式转型。

(二)多元智能时代文科多元化对教学方法创新的挑战

世界多极化与文化多元化发展时期,文科建设呈现内容、方法多元化趋势,重点推进学科多元融合,教学改革上重点突破跨学科教学方法创新[2]。在教学目标上着重培养学生创新意识、跨学科视野、批判精神,培养学生判断、分析、论证和解决当前时代复杂社会问题的能力,探索创新跨学科教学模式和方法,摒弃照本宣科的传统授课模式、形式主义的学科交叉跨学科和潦草简单的课程拼盘[3]。新学科范式变革对“高等教育学”教学方法提出了新要求,一是通过改革教学组织形式突出实践技能培养,让文科生能够解决复杂社会变革中的教育学问题,运用多学科而非单一学科的研究方法和分析路径;二是基于国际前沿教学理念和信息技术媒介实施教学方法创新,关注“学生为中心”的跨学科能力建设,整合过于零散的学科知识结构;三是通过设计教学流程,强化“问题为中心”的知识结构整合与学科范式变革。

(三)教育大变革下文科中国化对于教学内容革新的挑战

新文科建设使命呼唤文科教学改革突出中国特色的发展道路,教学内容反映时代发展特色和中国经验,实现教材话语体系的中国特色,提供具有“世界意识、国际眼光、中国经验”的教学素材。新文科建设坚持走中国特色文科教育发展路线,以中国特色哲学社会科学为核心内容,当前文科教学内容改革强调能够兼具“时代性、科学性、创新性”,呈现中国教育实际问题,实现从“重既有世界和知识”到“关心变化的中国和世界”的转变。新文科对“高等教育学”课堂教学内容改革提出新挑战,应坚持中国特色教育理论的价值引领,积极探索当前我国社会大变革阶段的高等教育問题,突出解决中国高等教育实践中的综合复杂问题,结合国际前沿文科课堂跨学科教学方法,创新教学主题与教学案例改革。强调社会主义核心价值观对教学问题分析的价值引领,构建“学术中国化”教育教学体系改革中的“高等教育学”特色文科教学素材体系,探索形成中国文科特色课程建设方案。

二、新文科建设中“高等教育学”传统课堂教学弊端

(一)传统学科视野狭窄致使教学理念陈旧

新文科建设下的跨学科教学改革,教学理念变革是先导。传统的教育学类课程多是基于教育学学科基础开设,教师多是基于教育学理念并在教育学学科框架体系上设计教学主题和教学内容。这是由于高校跨学科教学的系统建设与课堂管理模式滞后,以及教师对于跨学科教学存在观念误区[4]。在课堂设计上,传统学科体系使得教师往往囿于“学科至上”的理念,忽视“高等教育学”自身多学科属性的特点。在教学过程中,教学设计受限于学科界限而割裂高等教育学问题中的学科多样性。体现在教学方法及教学内容上,主要是弱化了综合复杂教育问题中学科知识群间的关联型,研究方法中论证模型及算法工具过于依赖自身学科体系,对学生提出的跨学科问题缺乏牵引、思维模式转换及多向度思维引导。理念误区和滞后既限制了教师教学改革的能动性,又制约了学生多维能力发展与创新能力提升。

(二)传统教学模式滞后致使教学组织形式单一

新文科下的跨学科教学方法改革突出以问题而非学科为中心,着眼于教学问题的真实再现及单一问题的多向度多破解,这对教学组织形式的实践性、互动性、多样性提出更高的要求。传统高等教育学的教学方式以教师讲授为主,近年来研究生教学改革推进了学生参与课堂演示,但由于教学组织形式的设计理念陈旧,学生课堂演示往往由于参与度低、互动性差、反馈机制不健全而流于形式。因而,传统“高等教育学”课堂教学模式呈现出教师灌输为主、学生参与模式单一、师生互动性差、有效引导不足,进而导致教学效率低下、课堂学无所获、教学启发性低、知识关联度弱等问题,难以唤起学生参与课堂的积极性与创新性,更难实现有针对性的横向思维能力及跨学科素养的提升。针对学生思维能力扩展、创新意识启发、综合融会贯通、理论应用实践的训练缺乏针对性的教学组织设计,成为制约“高等教育学”教学效能提升及新时期文科课堂教学改革的重点难题。

(三)传统教学模块割裂致使教学内容孤立乏味

高校传统文科课堂建设的突出特征:以学科知识的内在逻辑结构为基础,建立教学体系框架并进行教学内容设计。这种模式一方面突出学科知识体系的逻辑自洽性,另一方面却造成了学科知识体系的割裂,呈现在教学内容上主要是教师采用的教材课本陈旧,进行解释论证选取的教学素材和案例单一且与时代脱节,论证教育事件引用教育原理的普遍性与解释性不强,教学内容中原理、案例、素材的关联性较弱,呈现出传统学科壁垒形成的知识发散性、迁移性、扩展性、互联性不足,教学主题及教学模块间相互孤立缺少关联。这导致学生完成教学任务后难以对现实教育问题深入思考并作出应对,无法将教育理论应用于教育生活实践。这对当前跨学科教学方法改革的实践性和综合性都提出了新的挑战。

三、“高等教育学”课堂跨学科教学设计创新

“高等教育学”作为北京航空航天大学面向教育学专业开设的基础核心课程,及面向全校学生开设的研究生跨学科课程,积极响应新文科建设要求和人文社会科学特色教学设计方案,秉持“全课贯穿跨学科”的教学理念,培养兼具国际视野与中国经验的高水平复合型专业化人才及高素质跨学科人才。

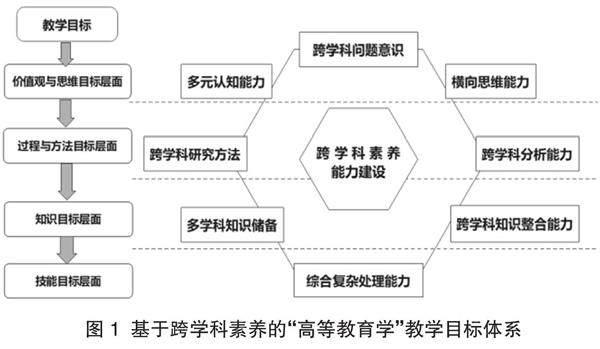

(一)思维培养:跨学科素养重塑教学目标

新文科建设对培养复合型高素质跨学科人才提出了新要求。在新型文科课堂教学改革中,培养学生以跨学科思维能力建设为核心的跨学科素养是跨学科教学改革的重点目标。“高等教育学”课堂中的跨学科素质培养,主要是指在教学中不囿于教育学的学科边界,重视培养学生针对高等教育学内部及外部的学科知识交叉与融合,通过跨界整合基于高等教育问题为出发点的多学科知识,解决当前高等教育学面临的现实难题所运用的思维方式,其突出特点是思维和行动的融会贯通。由于该课所授学生群体多为跨专业学习的学生,因此在教学目标的设定中,构建跨学科多元认知能力、横向思维能力、跨学科创新整合能力、综合复杂应对能力等围绕跨学科素养的能力建设目标体系(见图1)。

在教学知识和技能目标层面,增加跨学科知识内容掌握和跨学科综合解决问题能力的目标。在过程和方法目标层面,增设基于跨学科思维能力提升为主的素养训练,重视培养学生超越高等教育学学科范畴整合多学科知识、分析情境并解决问题的能力建设目标。在价值观与思维目标层面,引导学生关注跨学科研究问题,积极提出、合理假设、主动关联跨学科问题,形成基于跨学科思维的认知、处理、应对系统。

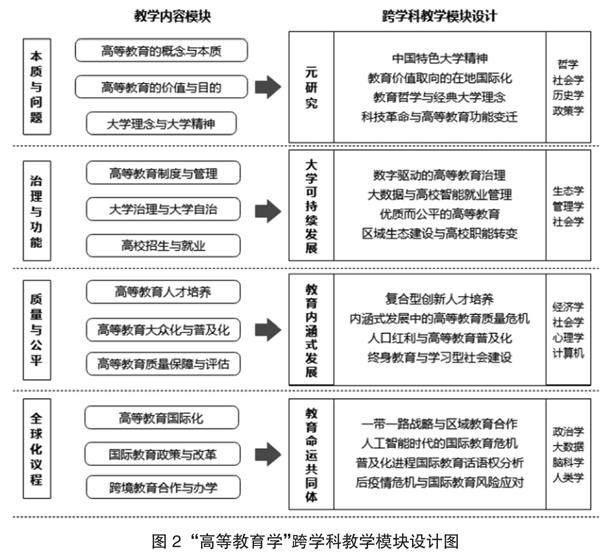

(二)创新整合:跨学科主题重组教学模块

深度重组跨学科教学资源,突破以学科框架建设的教学模块设计,建设跨学科主题教学,是实现教学系统模块间学科交叉与渗透关键。针对研究生开设的“高等教育学”课程,以培养研究生基于问题而形成的研究意识和研究能力为核心,课程系统模块基于“高等教育学研究问题”进行设计,聚焦于具有社会意义的小型课题及研究問题展开。这些教学主题的设计基于学科交叉和综合社会复杂问题而建构,以“学生为中心”的方式实施教学过程,强调主题性探究而非拘囿于教育学学科领域来开展[5]。新的课程模块设计改变了传统课程按照“高等教育的目的、制度、教育主体、管理”等为主题的教学设计,超越课本结构中以高等教育学科知识为起点的开发逻辑,规避不同学科内容简单拼凑的整合方式,以整体主义价值取向和“主题统筹性”整合教学模块(见图2)。

引入全球化深刻变革及信息技术高速发展的前沿高等教育议题,对教学模块依照“跨学科逻辑—跨学科维度—跨学科应用—跨学科探究”进行深度整合,基于“人工智能时代的高等教育变革”“全球教育议程中的高等教育普及化”“内涵式发展中的高等教育质量危机”等前沿跨学科教学主题,开展“引出基础知识—建立内容衔接—开展案例研究—引发思想风暴—探究解决路径”的教学过程。

(三)技能导向:跨学科能力重构教学方法

新文科建设强调培养“适应时代要求的应用型复

合型人才”,注重培养学生解决社会复杂问题的实践能力,教学方法的改革更加强调“基于真实社会科学难题”,并“以实践技能为导向”。强调文理交叉和文文交叉的“新文科”教学改革,对文科教学方法的创新发展提出了新的要求。“高等教育学”课程基于提升跨学科综合素养的教学目标,教学方式以“教师课堂讲授+学生分组汇报+主题讨论”方式展开,融合“沉浸式案例教学法”“问题探究式教学法”及“翻转课堂”应用于教学方法创新(见图3)。

引导学生开展基于真实教育难题的问题式学习,围绕跨学科研究主案例的探究式学习[6]。在沉浸式模拟真实社会科学问题的基础上,通过识别问题、发散思维、整合知识、横向融通、开发分析框架等教学策略,提升学生解决跨学科实践问题的能力。促使学生改正过于细化和分离的高等教育学学习,整合教育理论体系、教育政策分析、教育实证探究、教育质量评估、教育制度变革等相对固化的知识模块,统筹教育学、社会学、环境学、管理学、系统工程等多学科研究方法,探究解决教育问题的多学科方法路径,培养学生解决真实社会科学问题的能力。包括运用可持续发展变量研究教育学科生态结构,运用大数据探究教育质量保障体系、运用语言学文本统计研究教育政策话语体系变迁等侵入式跨学科教学案例。

(四)追踪前沿:跨学科知识深嵌教学内容

新文科建设提出开发立足本土的中国特色文科课堂并接轨国际社会科学发展前沿。当前,推进人文社会科学跨学科教学改革的重点是在整合学科理论体系的基础上,追踪国际跨学科前沿议题,关注中国特色文科建设中亟待解决的复杂社会难题,建设社会主义的教育学理论体系。“高等教育学”教学内容在主题定位上,应结合当前中国社会经济发展现状,瞄准处于社会人口红利及高等教育普及化阶段所面临的综合复杂教育难题。例如,人工智能时代的AI教育、人口结构调整下的教育均质发展等;在教学内容的整体架构上,应体现高等教育学的多学科属性,整合基于管理学、经济学、社会学等人文学科的理论支撑体系,加强教育心理与脑认知科学、教育技术与电子信息科学、教育系统科学工程等文理交叉的教学素材;在教学内容的方法研究上,针对复杂教育问题引入跨学科研究法,鼓励学生运用跨学科方法解决教育问题,例如通过算法变革探究教育质量评估,运用结构模拟法推理在线教育技术等。尤其对文理交叉学科基础的学生进行因材施教的文理学科知识迁移,鼓励学生提出跨越学科边界的创新思路和解决路径。

(五)多元参与:跨学科融合共建教学评价

新文科建设对新的教学评价机制建设提出了新的要求,在突出显性指标的基础上,新的教学评价强调学生综合素养提升和能力建设,强调培养学生综合应对能力与问题解决效能。因而,针对跨学科教学改革的评价更关注学生通过课堂学习跨学科素养和整合问知识技能,在教学评价指标中增加了跨学科素质能力指标,包括综合判断能力、多学科知识整合能力、复杂问题综合解决能力等动态隐性指标。在教学评价方式上,将学生评教、教师自评、同行互评相结合,强调学生之间的互相评价,更加关注学生通过教学训练获得的思维能力扩展、应用技能提升,尤其是跨学科问题意识、多学科知识融合、跨学科研究方法应用、跨学科分析处理技能等涉及跨学科综合素养的评价指标。多元参与的评价主体结合多维测量的评价体系是推进新时期教学评价机制改革的关键环节,在课程考核标准上改变传统单一的基于课程考试和唯分数论的考核指标,是综合评价学生素养提升及教学效果的有效改革途径。

四、“高等教育学”课堂跨学科教学效果评价

及改进

在新文科建设的改革推动下,“高等教育学”课堂

的跨学科教学改革在学科交叉融合的改革驱力下,以国际前沿跨学科教学理念为价值引领,以社会科学实践技能为教学设计导向,以学生为中心开展混合式多样化教学方法,以跨学科主题统整教学模块设计,在跨学科教学探索进程中取得巨大进步。本课程针对教学目标设计中以“跨学科意识—跨学科思维—跨学科知

识—跨学科应用”为准线的跨学科综合素养评价指标

开展评估,对学生在课堂教学过程中表现出的跨学科素养进行重点评估。来自学生的调查显示,“教学主题鼓励学生横向思维能力开发”“教学环节重在启发学生跨学科意识”等指标测评结果优秀。在跨学科教学方法实施效果方面,本课程在教学评价体系中专门设置了考评跨学科教学效果版块,涉及课堂中跨学科的“教学方法创新—教学组织模式—教学模块设计—教学主题搭建—教学内容选择”等系列考评指标,实施了“学生评教+同行评议+督导评议+教师自评”的多维评价反馈体系,对跨学科教学效果进行重点评估。来自学生的调查显示,“沉浸式案例教学法促使跨学科实践能力提升”“问题探究式教学促进学生多学科知识整合能力”等指标测评结果均值在90%左右。来自同行教师及督导组专家的评教反馈显示,通过教学方法创新和师生互动模式改革促进了跨学科教学效果提升。总体而言,跨学科教学效果成效比较显著。

汇总前期考核数据及评价意见,“高等教育学”课堂跨学科教学改革可在以下方面改进。(1)持续更新跨学科教学理念。紧跟当前跨学科课堂改革与教学方法的国际前沿,学习新型教学理论在教学实践中的应用。(2)推进跨学科教学组织协同。文科类课堂跨学科教学的持续推进依赖高校及部门组织文化发展,建立专门的跨学科教学指导委员会,开展跨院系联合教学及跨机构教学评估等措施,是督促跨学科教学实践进步的组织要素。(3)关注前沿跨学科教学素材。在文科中国化的教学改革进程中,文科课堂选取中国特色社会科学经典案例并追踪学科前沿教学素材,关注学生关心的高等教育学问题,是推进跨学科教学内容改革的重点。(4)完善跨学科教学资源平台建设。文科类课堂跨学科教学依赖大量哲学社会科学实证研究及社会研究资料库,建立数字化教学资源共享平台、跨院系教学资源共享制度,设立跨学科在线教学交流平台,实现跨学科教学智能管理。(5)充实跨学科教学团队。跨学科教学成效的提升依赖科学合作与合理分工的跨学科教学团队建设,成员学科知识结构与学科交叉协作支撑跨学科教学高效运作,可推行跨院系跨机构的教学协作机制、完善跨机构教学评价体系、建立学生跨学科综合素养评价指标体系等措施,不断完善跨学科教学创新的探索与实践。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.新文科建设工作会在山东大学召

开:《新文科建设宣言》[EB/OL](2020-11-03)[2023-09-22].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202011/t20201103_498067.html.

[2] 徐倩阳.新文科建设:走深走实,行稳致远[N].中国教育报,2021-05-10(5).

[3] 陈鹏.“新文科”要培养什么样的人才[N].光明日报,2019-05-20(8).

[4] 钟启泉.基于“跨学科素养”的教学设计——以STEAM与“综合学习”为例[J].全球教育展望,2022(1).

[5] 任学宝.跨学科主题教学的内涵、困境与突破[J].课程·教材·教法,2022(4).

[6] 吴凡,李曼丽.跨学科本科课程整合方法与机制——以美国三所研究型大学生物医学工程专业为例[J].高等工程教育研究,2022(6).

[责任编辑 韩晓雨]

收稿日期:2023-09-22

作者简介:张惠,北京航空航天大学人文社会科学学院副教授,博士

基金项目:北京航空航天大学研究生核心课程项目“高等教育学”(2020年);北京航空航天大学教学改革項目“基于科教融合的‘翻转课堂教学方法创新研究”(2022年)