京津冀城市群中心城市经济辐射“点—线—面”特征分析

李砚忠 董媛

[摘要]促进城市群城市经济均衡一体化发展对实现区域经济更高质量、更具效率的发展具有重要意义。为发挥京津冀城市群中心城市带动区域经济发展的重要作用,选用京津冀城市群2014—2021年相关数据,利用断裂点模型和辐射场强模型,对京津冀城市群中心城市经济辐射格局的“点、线、面”要素特征进行分析。研究发现:京津冀城市群“强极核”模式凸显,城市间经济发展不均衡且差距持续拉大,中心城市经济实力突出但彼此之间实力悬殊;中心城市的辐射强度均有所上升但变化幅度差距较大,辐射方向均呈放射状向外围扩散,形成显著的“中心-外围”结构形态;中心城市经济辐射腹地呈现以北京、天津、石家庄与唐山四点构成的菱形结构为支撑,其他中小城市为重要节点的辐射空间格局,不同中心城市辐射腹地彼此融合、相互嵌套,通过以“点”突破、以“线”联通、以“面”扩延来促进区域协调发展。

[关键词]中心城市;经济辐射;京津冀城市群;“点—线—面”

2023年5月,习近平总书记在河北考察并主持召开深入推进京津冀协同发展座谈会时强调:“以更加奋发有为的精神状态推进各项工作,推动京津冀协同发展不断迈上新台阶,努力使京津冀成为中国式现代化建设的先行区、示范区。”[1]京津冀作为引领全国高质量发展的三大重要动力源之一,肩负着南北均衡与区域内部协调发展的双重使命。2015年,中共中央、国务院印发实施的《京津冀协同发展规划纲要》1将京津冀城市群定位为“以首都为核心的世界级城市群、区域整体协同发展改革引领区、全国创新驱动经济增长新引擎、生态修复环境改善示范區”。自《京津冀协同发展规划纲要》实施以来,京津冀城市群协同发展水平不断提高,区域一体化进程取得明显成果,但与国内长三角、粤港澳大湾区等城市群相比,面临着区域经济发展水平较低、发展不均衡现象突出等挑战。落实京津冀协同发展战略,需要进一步优化京津冀城市群空间结构,形成多中心、多层级、网络化的空间体系[2]。中心城市作为区域发展的核心引擎,其经济发展水平、辐射带动能力以及区域影响力对城市群的发展具有至关重要的作用。深化对城市群中心城市经济辐射影响力及特征研究,有利于发现区域经济发展中存在的短板问题,对实现城市群内地区间合理分工和功能互补、促进城市群整体经济的增长具有重要意义,同时,可以对其他重大区域发展战略的实施效果评估与政策优化提供借鉴意义与示范价值。

一、 文献追溯

经济辐射作为中心城市对区域影响力最具活力的因素,受到国内外学者的广泛关注。20世纪中期,瑞典地理学家哈格斯特朗(T.H?gerstrand)[3]首次提出空间扩散的问题,他指出辐射是指技术、信息、政策等的扩散,并根据能级逐次传播。对于理论层面研究,国外学者根据不同作用机制对经济辐射进行了理论归类。其中最具代表性的理论有增长极理论、中心地理论、中心-外围理论等,这些理论分别以强调重点和均衡分布为特征,具有不同的适用对象与特征[4-6]。国内学者基于不同地域单元对城市经济辐射空间格局、辐射带动效应、影响因素等方面开展了研究。其一,关于经济辐射空间格局特征方面的研究。有关研究往往采用两种量化分析方法,一种是基于调查法所获得的调研数据进行空间信息提取来研究[7];另一种是利用空间结构网络模型,建立多层空间联系网络,进行经济空间结构的实证分析[8]。其二,关于经济辐射效果方面的研究。学者们通常从经济地理学的角度,构建测度指标体系,探讨中心城市经济功能的扩散效果[9]。其三,关于经济辐射影响因素方面的研究。学者们往往采用定性与定量相结合方法开展研究,例如有学者采用最大引力线法对城市间经济辐射力影响因素进行实证回归,得出交通设施以及创新条件是影响辐射的首要因素[10]。综合来看,大多数学者更加侧重从宏观角度对经济辐射作出研究,对区域内多层次地区间经济辐射差异的研究相对较少;有关城市群经济方面的探究评价方法单一、重静态轻动态等问题突出,这些仍是今后值得深入探索的领域。

京津冀城市群作为我国经济最具活力、创新能力最高的区域之一,其中心城市带动城市群发展问题值得深入探究。《全国城镇体系规划(2010—2020年)》明确了北京、天津等五大国家中心城市。河北省住建厅发布的《河北省城镇体系规划(2016—2030年)》提出,“石家庄、唐山两个省域中心城市,要加快发展,做大城市规模,提升城市功能,强化高端引领和辐射带动作用,打造京津冀世界级城市群两翼具有重要影响力的中心城市”[11]。本文以北京、天津、石家庄、唐山4个城市为京津冀城市群中心城市,引用断裂点模型与场强模型对城市经济辐射特征进行实证研究。本文可能创新性如下:一是采用时间与货币成本的加权对断裂点理论模型进行改进,突破单纯物理距离的局限性;二是对中心与周边城市间的“点—线—面”辐射影响力进行深入剖析,实现辐射源、辐射中转城市以及辐射接受对象的协同优化。

二、 研究设计

1. 研究区域与数据来源

本文选取京津冀城市群为研究区域,包含北京、天津两大直辖市以及河北省的11个地级市。统计数据主要来源于2015—2022年《中国城市统计年鉴》《河北统计年鉴》《北京统计年鉴》《天津统计年鉴》以及北京市统计局网站等;交通方式数据主要通过《中国城市统计年鉴》来获取京津冀城市群客、货运总量情况;交通方式时间及成本数据主要来源于中国铁路网订票官网;空间范围数据主要通过《中国高速公路及城乡公路网地图集》获得。

2. 研究方法

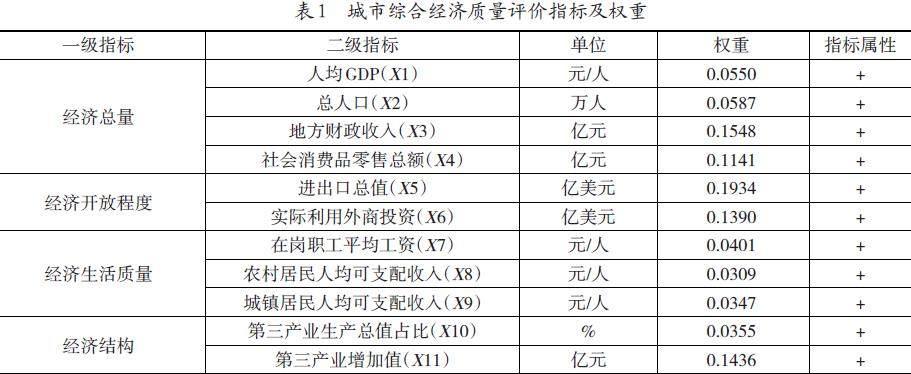

(1)城市综合经济质量评价

综合经济质量用于反映不同地区的综合经济实力,是分析辐射效应的前提和基础[12]。综合经济质量的测定需要构建科学的评价指标体系。本文基于现有研究成果,借鉴国家统计局城市司和中国统计学会城市统计专业分会课题组研制的中国地级以上城市综合实力评价指标体系,摘取并重点参考其中经济发展子系统中的相关指标[13]。结合京津冀城市群实际发展情况,在遵从数据的可获得性、针对性以及时效性原则的基础上,本文构建经济总量、经济开放程度、经济生活质量和经济结构4个维度下11个指标的京津冀城市群城市综合经济实力评价指标体系,具体指标体系如表1所示。

在指标体系构建的基础上,本文利用熵值法来对各项经济指标进行赋权,实现客观系统的计算各个指标的差异程度以及对整体质量的影响程度。计算步骤为:

构建指标体系矩阵[X]:设有[n]个评价对象,[m]为评价指标数,组成原始矩阵:

[X=xijnm]

①标准化处理:为了消除量纲不同带来的偏差影响,对指标进行标准化处理,由于指标有正向与负向之分,因此根据指标的属性进行处理。

正向指标:[Aij=Xij-min(Xij)max(Xij)-min(Xij)]

负向指标:[Aij=max (Xij)-Xijmax(Xij)-min(Xij)]

②信息熵计算:

[Ej=-ki=1nyijlnyij,其中k=1/lnn]

③信息效用值计算:[Dj=1-ej]。

④计算第j项指标的权重:[Wj=Djj=1mDj]。城市经济实力评价指标体系及各指标权重如表1所示。

本文对各城市指标原始数据进行标准化处理、运用熵值法得出各项经济指标权重后,通过综合指数法计算各城市综合经济质量评价得分。通过公式[F=j=1mwj·Aij]来计算京津冀城市群各个城市的得分,其中[wj]为指标j的权重。

(2)断裂点模型与场强模型

断裂点理论是有关城市与区域间相互作用的理论,由康维斯(Convers)在1949年对赖利(Reilly)提出的“零售引力规律”予以发展而得[14]。该理论模型被广泛地用于研究城市间的相互吸引力以及影响力的大小,涉及城市的规模大小以及城市的距离等变量,断裂点是两城市间相互作用影响区域的分界点。断裂点公式为:

[Dax=Dab1+PbPa] (1)

式(1)中,[Dax]表示城市[a]到断裂点的距离;[Dab]为[a]城市与[b]城市之间的距离;[Pa]与[Pb]分别表示[a]城市与[b]城市的城市规模。

中心城市作为城市群区域空间结构的核心,往往具有很强的辐射扩散能力来带动周边区域,进而从物理学概念中引入场强模型,用于测算断裂点处中心城市经济辐射强度大小[15]。公式为:

[Fax=PaD2ax] (2)

式(2)中,[x]点为断裂点,[Fax]为[a]城市在断裂点[x]处的辐射场强大小;[Pa]为城市[a]的规模大小(用城市综合经济质量来表示);[Dax]为城市[a]到断裂点[x]的距离大小。

在断裂点模型中,城市距离与城市质量参数是影响模型的关键因素[16]。由于城市经济规模并不能由单一的指标进行衡量,故本研究采用综合经济质量全面、系统地衡量地区经济发展状况。大多数学者较多采用单一地理距离来衡量城市距离,但随着经济社会的快速发展,仅依靠物理距离对城市间联系进行衡量具有一定的局限性,无法真正体现城市间经济引力关系[17]。故本文将经济距离转化为时间与货币成本的加权,计算公式为:

[Dij=k=1nλkMijTij] (3)

式(3)中,[Dij]表示城市群中两城市间的综合经济距离;[λk]表示各种交通方式所占的比重;[Mij]表示此种交通方式下的经济成本;[Tij]表示此种交通方式所花费的时间。

经计算,铁路、公路所占权重比分别为0.2、0.8。将各种交通方式赋予相应的权重并与时间与货币成本相结合,通过计算可得到京津冀城市群城市间相对经济距离,进而根据公式(1)测算出各节点城市断裂点距离。

三、 中心城市经济辐射特征分析

从辐射理论的視角来看,地域内的非均衡发展战略主要强调点辐射和线辐射[18]。本文基于“点—线—面”的经济空间评价模式,对京津冀城市群中心城市经济辐射影响力进行研究,探索构建京津冀城市群点轴开发与网络推进相结合的区域发展模式。

1. 经济辐射“点”:引领城市群发展的功能节点

“点”指特定空间内由于经济活动极化作用所形成的中心。中心城市往往作为区域发展辐射点来带动城市群发展。综合经济实力是分析辐射力的前提和基础,本文对2014—2021年京津冀城市群城市的各指标数据进行标准化处理后,根据综合指数公式对各城市综合经济实力进行定量分析,结果见表2。

不难发现,各城市综合经济质量整体呈上升态势。北京、天津两个城市综合经济质量远高于其他城市,石家庄与唐山两市虽在河北省城市经济发展中处于相对领先地位,但与北京、天津相比经济基础相对薄弱,综合经济实力差距逐渐拉大。中心城市的综合经济水平优势明显,能够承担起经济中心的职能。北京综合实力远高于其他中心城市,且经济实力增强态势明显。天津作为城市群对外开放的门户与枢纽,其经济实力仅次于北京,在2014—2021年综合经济质量整体呈下滑态势,面临经济增长放缓的挑战。石家庄与唐山两市综合经济实力水平差距微弱,且唐山市发展势头强劲,两市分别作为城市群中南部和东北部中心城市,对促进京津城市功能疏解以及带动其他城市经济发展具有重要意义。根据佩鲁(Perroux)的“增长极理论”,经济增长中心地区作为区域增长极,能够产生经济发展的向心力,通过不同的渠道向外扩散,最终对整个经济产生影响[19]。在京津冀城市群的发展过程中,北京、天津两地在经济要素集聚方面存在显著优势,“虹吸效应”致使河北资源享有率低,同时,京津两地产业技术水平相对较高,周边城市尚未能与京津形成密切的经济联系与分工合作关系,致使京津经济带动效应没有充分发挥,造成河北城市规模与经济发展水平与京津存在显著断层,经济发展差距不断拉大。

整体来看,京津冀城市群城市整体经济发展水平逐步提高,但北京与天津“强极核”模式凸显,呈现出双城独大的局面,城市间经济发展不均衡且差距持续拉大。中心城市之间经济实力悬殊,综合竞争实力强弱明显。整体上存在的发展梯度问题,制约了京津冀区域整体经济水平有效提升。

2. 经济辐射“线”:带动城市群发展的功能牵引

经济辐射线作为中心城市与其他城市间的功能联系线,反映经济中心地区对周围地区的辐射牵引能力和周围地区对经济中心辐射能力的接受程度[20]。本文分别从经济辐射强度与方向的角度,对京津冀城市群中心城市经济辐射线能力进行分析,以探讨中心城市对城市群经济协调发展的功能作用。

(1)辐射线强度均呈上升态势,但变化幅度差距大

经济场强大小可以反映中心城市经济辐射的强弱。本文在断裂点理论的基础上运用经济辐射场强模型,计算出各中心城市经济辐射场强大小(表3),即辐射强度。

由表3可知,北京与天津作为京津冀城市群“双引擎”,其经济规模最大,产业基础最为雄厚,经济辐射强度最强。北京的经济辐射强度上升态势最为明显,在此期间稳步上升,且增长幅度呈较高水平。天津在2014—2021年经济辐射强度变化较为平缓,2014—2018年辐射强度大小变化呈倒“U”形,其中2016—2018年下降态势较为明显,整体辐射强度在长期内差别不大。由于受到北京都市圈“虹吸效应”的影响,天津大量人才外流、资源享有率降低。虽然凭借独特的港口优势拥有良好的工业基础,但企业对传统发展路径和模式依赖性强导致天津创新驱动力不足,产业结构不合理,进而影响了对周边城市带动能力的有效发挥。

石家庄与唐山经济辐射强度均呈稳步上升态势,石家庄的增强态势更为突出,唐山的经济总量在河北省处于领先地位。在2014—2021年,唐山经济辐射场强虽整体呈上升态势,但变动幅度微弱,2016—2020年大致保持相对持平状态。近年来,石家庄与唐山在对接京津产业转移、推动区域基础设施建设互联互通等方面取得许多成效,经济综合实力整体得到提升,但面临经济转型困难、经济绿色发展压力大以及科技创新乏力等问题;经济的可持续发展影响其综合经济实力的有效提高,对两市的经济辐射能力带来一定的影响。

总体而言,由于城市经济实力的不断增强,中心城市经济辐射强度均保持总体上升的态势。但受经济规模、地理空间距离等因素的影响,京津双城经济辐射引擎作用凸显,中心城市经济辐射强度差异显著,辐射力上升幅度差异较大。北京和天津对石家庄、唐山等城市辐射功能的发挥产生了一定的屏蔽作用,在一定程度上削弱了其辐射强度与影响力。

(2)辐射线方向均呈放射状扩散,“中心-外围”形态明显

本文基于断裂点理论,通过测算断裂点比重及场强总量,来探讨中心城市与其他城市辐射联系方向变化情况,进而探讨各城市间微观结构上的相互影响关系,结果见表4至表7,借助ArcGIS软件对中心城市辐射方向及强度进行可视化分析(图1)。

由表4可知,北京在经济中心城市中断裂点占比比值最高,辐射场强总量也最大,对其他城市的断裂点占比除天津外,均保持在0.7以上且均呈逐年下降态势,辐射方向最广但呈收缩态势。以北京为中心,辐射方向主要聚集在辐射强度较强的前四位城市即廊坊、天津、保定以及唐山,后三位城市分别是衡水、邢台、邯郸,三者与北京空间距离较远,受北京辐射影响力普遍较弱。位居第二的天津与其他城市的断裂点占比除北京外均在0.6以上。2014—2016年天津断裂点占比变动不大,2016年后与其他城市断裂点不断向天津靠近,断裂点处场强大小在2014—2021年大体呈“N”形发展态势。以天津为中心,辐射方向主要聚集在辐射强度较强的前四位城市即廊坊、北京、沧州和唐山,后三位城市分别是邢台、邯郸、衡水,三地经济基础薄弱、产业技术水平较低、人力资源不足,再加上地域距离较远等因素的影响,导致受核心城市经济辐射能力有限。石家庄与唐山对河北其他城市的断裂点占比均在0.5以上且比重呈下降态势。以石家庄为中心,辐射方向主要聚集在辐射强度较强的保定、衡水、邢台和邯鄲。以唐山为中心,辐射方向主要聚集在辐射强度较强的天津、北京、秦皇岛和廊坊。

根据弗里德曼(Friedman)的“核心-边缘”理论,发展通常源于区域内的少数变革中心,并由中心由内及外地向周边区域扩散,核心区的发展会通过“涓滴效应”带动外围区发展[21]。京津冀中心城市的场强高值区主要集中在各城市附近,并按照距离衰减规律呈放射状向外围扩散,形成“中心-外围”结构形态。核心城市经济质量过大,具有多重要素叠加的综合优势,对区域城市的“虹吸效应”突出,导致周边较小城市经济增长乏力,边缘贫困带区域依然存在,且面临发展基础薄弱、经济增长缓慢等困境。

3. 经济辐射“面”:促进城市群发展的多尺度联系网

“面”代表城市群内城市经济辐射范围,空间经济断裂点模型将位于中心城市周围到断裂点之间空间范围纳入经济腹地,作为中心城市经济辐射范围[22]。据此,本文根据断裂点模型公式,对中心城市之间断裂点距离及影响范围进行测算,得到经济辐射影响范围,结果见表8。

表8显示,将断裂点作为两市之间辐射影响边界点,北京与天津之间经济辐射边界点位于北京南部与廊坊相接处附近,且北京的经济影响范围略大于天津的经济影响范围。北京与石家庄之间的断裂点位于保定南部附近,与唐山之间的断裂点位于天津市附近。由此可见,北京对其他城市的断裂点压缩至终点城市,拥有最大的经济强辐射范围。天津与石家庄之间的断裂点位于保定与沧州相接处附近,与唐山之间的断裂点位于天津与唐山相交处附近。石家庄与唐山之间的断裂点距离石家庄的最短经济距离为454.10公里,距离唐山的最短经济距离为436.30公里,其断裂点位于廊坊市附近。

石家庄与唐山经济辐射圈与京津辐射圈相比,中心城市能级较低,辐射带动作用有限,应当通过引导生产要素向中心城市集聚、强化周边地区的基础设施一体化建设、产业专业化分工协作等措施,增强中心城市的综合实力和辐射带动能力[23]。

由此可见,京津冀城市群经济辐射结构呈现显著的以北京、天津、石家庄与唐山四点构成的菱形结构为支撑,以及以保定、沧州、廊坊等城市为重要节点的辐射模式。中心城市的空间辐射范围大小不一,空间层次明显。不同中心城市辐射腹地彼此重合、相互嵌套,形成城市群体系内部以地理邻近为基础的互补支撑、协同联动的多尺度网络格局。

四、 结论与政策启示

本研究引用断裂点模型与场强模型,从“点、线、面”三要素角度对京津冀城市群中心城市经济辐射格局特征进行分析,主要结论有:(1)京津冀城市群“强极核”模式凸显,城市间经济发展不均衡且差距持续拉大,中心城市经济实力突出但彼此之间实力悬殊。(2)中心城市的辐射强度均有所上升但变化幅度差距较大,辐射方向均呈放射状向外围扩散,形成显著的“中心-外围”结构形态。(3)中心城市经济辐射腹地呈现以北京、天津、石家庄与唐山四点构成的菱形结构为支撑,其他中小城市为重要节点的辐射空间格局,不同中心城市辐射腹地彼此融合、相互嵌套,形成互补支撑、协同联动的多尺度空间网络格局。

基于此,本文对优化京津冀城市群中心城市经济辐射带动效应、促进城市群城市间的经济联系以及协同发展提出以下政策建议:

1. 以“点”突破,优化引领城市群经济发展的辐射源

明确各城市功能定位,实现京津冀城市群科学化、差异化发展。首先,充分发挥北京、天津两大城市的领头优势,提升经济辐射源城市的对外经济辐射能力,科学布局高技术产业集群,有效承接京津溢出效应。其次,河北要积极承接北京、天津的外溢资源,从不同方向打造联通京津的经济廊道,积极探索各类型城市差别化发展途径。具体来说,充分发挥廊坊和保定的区位、交通优势,积极承接首都产业功能转移和京津科技成果转化,不断集聚创新资源,大力发展先进制造业、现代服务业和战略性新兴产业。积极优化黄骅港、秦皇岛港、唐山港功能布局,在传统功能的基础上积极拓展与国际化接轨,扩大对外开放合作。对于冀中南邢台、邯郸等城市,要注重产业绿色转型,建设城乡融合发展示范区,冀西北城市张家口、承德应当重点发挥生态屏障、水源涵养等功能,大力发展绿色产业和生态经济。

2. 连“线”联通,打造高质量的城市群链式发展轴带

深入促进发展轴、都市圈的建设与发展,纵深推进京津冀协同发展。通过“以轴率点,以点带面”的开发战略,推动生产要素轴向聚集,建造产业发展带和城镇聚集轴来引导和带动区域经济发展[24]。注重发挥沿海发展轴工业基础雄厚、交通区位优势显著的优势,进而推动沿海经济带创新型产业转型升级。内陆发展轴交通沿线城市要推进产业链、创新链、资金链以及政策链等的融合发展,不断完善创新基础设施建设。对于现代化都市圈的建设与发展,要加强北京都市圈、天津都市圈的相互融合发展,积极培育石家庄都市圈,完善都市圈内主要城市之间轨道交通建设,缩短各市之间通勤距离,加强京津与周边城市的交通衔接,使石家庄都市圈尽快发展为经济发达、功能完善的现代化都市圈。

3. 以“面”扩延,构建协同联动的城市群网络空间结构体系

科学规划空间结构,统筹优化整体空间布局。一方面,要完善区域协同发展利益协调机制,注重消除城市联系与合作中的各类行政壁垒,建立政府间利益协调机制,推动政策工具组合投放,从而提高各类政策的精准性与可操作性[25]。另一方面,要促进不同地区间的优势互补,努力缩小城市经济发展差距。促进京津冀三地间基于产业链与创新链的分工协作,河北省要加快形成平稳发展的区域开发战略,把握好“两翼”之“一翼”雄安新区的规划建设,不断提升城市发展水平和公共服务质量。同时,将完善交通网络体系作为京津冀空间布局优化的突破口,加快建设多功能、综合性的现代化交通运输体系,扩大与全国其他地区的交通联系。

参考文献:

[1] 姜赟,史鹏飞.推动京津冀协同发展不断迈上新台阶[N].人民日报,2023-09-14(001).

[2] 孙铁山,刘禹圻.京津冀城市网络特征、成因及对区域协同发展的启示——基于三大城市群的比较[J].河北学刊,2023,43(3):153-161.

[3] H?gerstrand T.The Propagation of Innovation Waves[J].Neuropsychobiology,2000,42(4):172-174.

[4] Perroux F.Economic Space:Theory and Applications[J].Quarterly Journal of Economics,1950,64(1):89-104.

[5] Christaller W.Central Places in Southern German[M].London: Prentice Hall,1966.

[6] Scitovsky T. Two Concepts of External Economies[J].Journal of Political Economy,1954,62(2):143-151.

[7] 李琬,孙斌栋,刘倩倩,等.中国市域空间结构的特征及其影响因素[J].地理科学,2018,38(5):672-680.

[8] 景志慧,杨永春,夏建国,等.四川省城市体系规模结构与空间结构特征[J].地域研究与开发,2021,40(4):57-62.

[9] 廉军伟,曾刚,滕堂伟.基于经济联系强度的中心城市功能扩散差异性研究——以杭州都市圈中心城市与紧密层城市为例[J].地域研究与开发,2017,36(6):54-58.

[10] 陈子真,雷振丹.粤港澳大湾区城市间经济辐射力及影响因素分析[J].地域研究与开发,2019,38(5):57-62.

[11] 孙久文,程芸倩.京津冀协同发展的内在逻辑、实践探索及展望——基于协同视角的分析[J].天津社会科学,2023(1):114-121.

[12] 于谨凯,马健秋.山东半岛城市群经济联系空间格局演变研究[J].地理科学,2018,38(11):1875-1882.

[13] 魯金萍,杨振武,孙久文.京津冀城市群经济联系测度研究[J].城市发展研究,2015,22(1):5-10.

[14] Convers P D.New Laws of Retail Gravitation[J].Journal of Marketing,1949,14(3):379-384.

[15] 徐君,郭鑫.基于创新力场强的区域中心城市创新生态圈辐射效应研究——以长三角城市群为例[J].科技进步与对策,2021,38(12):42-49.

[16] 刘慧,张楠,姜秀娟.长江中游城市群空间关联网络结构判断与层级划分[J].统计与决策,2021,37(1):97-101.

[17] 王江杭,马淑琴,李敏.基于“一带一路”沿线中心节点的自由贸易区网络构建[J].中国流通经济,2021,35(7):64-74.

[18] 聂华林,王成勇.区域经济学通论[M].北京:中国社会科学出版社,2006.

[19] Perroux F.Economic Space:Theory and Applications[J].Quarterly Journal of Economics, 1950,64(1):89-104.

[20] 欧向军,沈正平.江苏省产业带建设效应与演化动力[J].地理研究,2011,30(3):411-423.

[21] Friedman J R.Regional Development Policy:A Case Study of Venezuela[M].Cambridge: MIT Press,1966.

[22] 邓剑虹,徐传谌,周维良.双循环新发展格局下港口腹地时空演变机理——以粤港澳大湾区港口群为例[J].中国流通经济,2022,36(1):20-32.

[23] 文余源,杨钰倩.高质量发展背景下京津冀协同发展评估与空间格局重塑[J].经济与管理,2022,36(2):8-18.

[24] 郭爱君,范巧,张永年.西北经济走廊建设与发展:战略构想、现实条件与有效路径[J].兰州大学学报(社会科学版),2020,48(1):72-81.

[25] 金春鹏.江苏城市空间经济联系与产业外溢效应研究[J].现代管理科学,2021(5):39-51.

基金项目:河北省教育厅人文社會科学研究重大课题攻关项目“基于要素流市场一体化的京津冀协同发展研究”(项目编号:ZD202106)。

作者简介:李砚忠,男,公共管理学博士后,《河北农业大学学报(社会科学版)》副主编,河北农业大学人文社会科学学院教授,硕士生导师,研究方向为京津冀城市群协同发展;董媛,女,河北农业大学人文社会科学学院公共管理专业硕士研究生,研究方向为京津冀城市群协同发展。

(收稿日期:2023-12-07 责任编辑:殷 俊)