一位华裔女作家的自杀难题

王悦

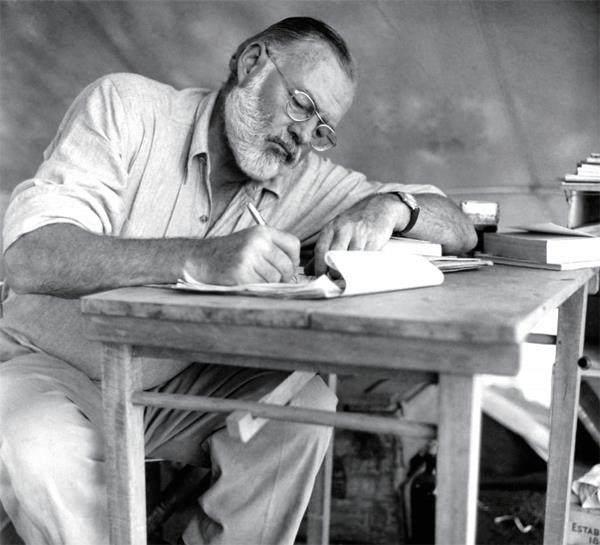

美籍华裔女作家李翊云

2月16日,一名19岁的男生在美国普林斯顿大学附近的路口被火车撞倒后身亡。学校随后证实,死者是本校的华裔大学生詹姆斯·李,是普林斯顿大学创意写作项目主任、作家李翊云的次子。虽然官方调查尚无结果,人们推断詹姆斯自杀的可能性很高。

更加令人痛心的是,就在7年前,李翊云16岁的长子文森特·李在普林斯顿大学附近自杀,同样死于火车轮下。

李翊云是继哈金之后,第二位以英文写作蜚声西方文坛的华人作家。她的两个儿子生前也都聪慧过人,但悲剧却一再降临这个家庭。

悲剧发生一次或许是偶然,而当悲剧发生第二次,人们难免生出诸多猜疑和质问:两个孩子都选择以相同的方式结束生命,做母亲的难道没有责任吗?即使她在儿子的死上没有直接责任,她难道不应该反思吗?还是说自杀也会遗传?毕竟李翊云的外婆死在了精神病院,又或者是母亲童年所受的创伤以及两次自杀经历,以莫名的方式将两个孩子推向深渊?

种种猜测、种种解释,不一而足。而这些解释,对一位母亲来说太过残忍,对一位作家来说太过陈词滥调。实际上,李翊云并不缺少反思。两次自杀未遂,以及失去长子之后,李翊云都没有放弃写作。她寻求与自己的过去对话,也寻求与去世的儿子对话。对她来说,旁观者用陈词滥调展示高人一等的姿态,却拒绝走入自杀者的内心。

两次自杀的作家

李翊云很晚才决心成为作家,在那之前她差点就成为一名免疫学家。

李翊云1972年在北京出生。1996年从北京大学生物系毕业后,李翊云负笈美国,在爱荷华大学攻读免疫学。她在2000年获得硕士学位后,放弃了即将到手的博士学位,决心从事英语写作。

李翊云的两个儿子

“我曾经雄心勃勃想成为一个出色的母亲和作家,同时拥有一份全职工作。”

那时的李翊云正在参与一项科学项目,不确定是否应当继续下去。令她犹豫不决的是一眼望得到尽头的未来:一年拿到博士学位,几年的博士后训练,在学术界或生物医药行业拥有一份稳定的工作,有房子,有孩子,还有一条狗。

让李翊云下定决心的是爱尔兰小说家威廉·特雷弗的作品。在她对科学家的前途感到怀疑时,李翊云参加了当地社区的写作课,读到特雷弗发表在《纽约客》杂志上的短篇小说《传统》。读完后意犹未尽,她又从图书馆借了特雷弗最新的作品集《山区光棍》。特雷弗的小说为李翊云打开了一个她从未知晓的空间。李翊云告诉科研导师,自己想要成为一名作家:“我知道如果我不去尝试,我会后悔。”

这个决定对李翊云的亲友来说不可思议。李翊云的丈夫用“不疯魔,不成活”这句俗话提醒她,相比科研,写作对她的索取会更多。李翊云与丈夫约定,给自己3年时间,3年以后,如果写作没有进展,她就去读MBA或法学院。

没过多久,李翊云的短篇《不朽》被《巴黎评论》的编辑从自由投稿中选中,发表在杂志2003年秋季刊。随后,她又被爱荷华知名的创意写作项目录取。这一年的12月,李翊云的短篇小说《多余的人》在《纽约客》上发表。

光环接踵而至。2010年,李翊云获得美国“麦克阿瑟天才奖”,同时上榜《纽约客》“最值得期待的年轻作家”。两年后,她又成為第一位获得欧·亨利奖的华人作家。

光环背后是超乎常人的努力。她在2017年出版的回忆录中写道:“我曾经雄心勃勃—或者说贪婪—想成为一个出色的母亲和作家,同时拥有一份全职工作。”有近10年的时间,李翊云每天都从午夜写到凌晨4时。一粒黑暗的种子悄然萌发,而她丝毫没有觉察。

2012年,李翊云精神崩溃,两次自杀未遂,不得不住院治疗。医生告诉她:“在你的余生中,你每天都要非常小心。事情可能会不知不觉发生在你身上;当你意识到这一点时,你已经失去了你脚下的坚实基础。”医生还说,她唯一能做的就是不要停药,而对李翊云来说,这无异于“你什么都做不了”。

“我只想隐形”

整整两年的时间,李翊云都饱受“自杀性抑郁症”折磨。康复出院后第一年,她都在阅读传记、回忆录、日记和日志。她说,阅读别人的生活是一种“安慰”,也包括那些曾经自杀的作家—史蒂芬·茨威格、弗吉尼亚·伍尔夫、厄尼斯特·海明威等等。从2015年起,李翊云用两年时间撰写回忆录《亲爱的朋友:我从我的生命中写给你的生命中的你》,以第一人称回顾了自己40多年的生活,沉思了自杀的绝望及其后果。

1942年2月22日,奥地利作家史蒂芬·茨威格与妻子服药自杀

李翊云把自己的前半生描画为一条不断逃离的轨迹—远离故土,放弃免疫学。

对于自己的自杀,人们当然会有诸多揣测—“基因、缺乏精神力量或不成熟、自私、细胞信号随机出了差错”。李翊云也明白,没日没夜的写作、打工、承担母职有更直接的影响。

李翊云自问,如果她知道(写作)会留下这样的伤害,她会剥夺自己这一基本需求吗?作家诚实地写道:“我想是的。”但是人生不像小说,人生是没有“如果”的,也没有替代方案。她当然也能设想一个未曾离开中国的自己,出现在北京的天桥上、出租车里,“钥匙圈上挂着许多钥匙”。这个假想的位置或许一直存在,而她拒绝去占据。因为如果没有背井离乡,她那颗躁动的心将永无宁日。

在回忆录中,李翊云把自己的前半生描画为一条不断逃离的轨迹—远离故土,放弃免疫学,甚至还放弃了母语。她将这条轨迹的起点追溯到自己的童年:李翊云的父亲是核物理学家,母亲是小学语文老师。母亲在学校是优秀的老师,受到一代代学生与家长的尊敬,在家却是不折不扣的“暴君”。她会连根拔起丈夫栽种的葡萄藤,只是为了发泄莫名的愤怒,而李翊云的父亲应对的方式是“无节制的退让和自我麻痹”。但李翊云偏偏又是母亲最疼爱的小孩,每当母亲发作之后,她总是被指定为那个安抚母亲的人。母亲的爱热烈而残忍,她表达爱的方式是控制和占有。

为了抵抗母亲每天翻看日记,李翊云发明了自己的密文。当她想要写一只鸟,她就去写树、写云、写天,而不写真正要写的。李翊云12岁第一次翻开英语课本,她就把英语当作一种私人语言。文法的缺陷并不重要,重要的是母亲不懂英语,李翊云可以拥有与自己对话的自由。多年以后,当她读到屠格涅夫也有一个充满愤怒和占有欲的母亲,李翊云仍会气得发抖。只有想到不是所有的母亲都是那样,她才稍感安慰。

逃离是为了免于窒息,但李翊云仍深爱着自己的母亲。在大洋彼岸,她频繁与母亲通话。即使当李翊云因自杀而住院,每次从医院打电话到家里,开头都是询问母亲的状况。李翊云的丈夫不得不提醒她:“你有自己的两个孩子,她(你母亲)并不在其中。”

李翊云没有把自己的所有不幸都怪罪到母亲头上。对她来说,充满掌控欲的母亲代表了一种全知声音,不间断地诘问、揣测与指责,而這种声音从小就充斥于她的生活。

李翊云想要在自己与他人之间划出一道界线。她拒绝自传式的写作,尽管这一努力常常失败,因为每个作家都只能写困扰自己的问题。即使在住院期间,她也拒绝分享自己的痛苦,一个人去花园读书,而且只读已故作家的书,仿佛是要进一步孤立自己—“我只想隐形,但在这里和其他地方一样,隐形是一种奢侈品。”

然而,然而

李翊云万万没有想到,自己划的这道界线也把深爱的家人阻挡在外。

她记得有一天下午,她与小儿子詹姆斯一起坐在长凳上,等大儿子下课。母子俩没有说话,而小儿子一直把手放在母亲的手上。小儿子觉得这样很安心,“就像是世界上最自然的事”。但李翊云发现自己无法理解那一刻,最多只有一种人类学家的理解。在那一刻,詹姆斯是否觉察到母亲内心稍纵即逝的疏离感?不得而知。

2017年8月,《亲爱的朋友》出版8个月后,李翊云16岁的长子文森特·李自杀身亡。当时,李翊云正在创作短篇小说《我们曾经开心我们有其他名字》,以及长篇小说《我该走了吗》。两部小说都关于一位44岁的母亲,她的女儿自杀了。

那一年李翊云也44岁,当文森特的噩耗传来,小说中的母亲也失去了自己的女儿。而就在4个小时以前,李翊云和丈夫刚刚为普林斯顿的新家交了定金。她很肯定,“在小说里,我绝不会让这两件事发生在同一天”。这样的巧合是作家会避免的,因为巧合提供的是“不劳而获的戏剧性、廉价的痛苦、方便的隐喻和可预测的景象”。但生活并不遵循小说家的原则。

李翊云搁置了《我该走了吗》的写作,她在一次采访中自问:“我写这本书是为了让自己做好准备吗?”在文森特去世后几个月里,她疯狂写下另一本书《理性终结之处》的草稿。这本书是一位母亲想象与她死去的儿子尼古拉之间无休止的“诡辩”。李翊云将书献给文森特,但强调这是一部虚构作品。除了以虚构的方式,没有其他方法可以与自杀的儿子对话。

“我是一个普通的母亲,为一个普通的孩子在一场莫名其妙的悲剧中丧生而悲伤。这句话已经有3个陈词滥调。我可以以我个人的名义向它们中的每一个宣战。”“陈词滥调”让作为叙述者的母亲感到威胁,它们不加反思地给一个悲剧盖棺定论。而对母亲来说,还有很多问题没有解答:这样一个富有活力的少年,为什么会自杀?死亡究竟意味着什么?母亲有办法拯救自己的孩子吗?

在文森特去世几个月后,李翊云的一位同事问她:“你在悲伤进程的哪个阶段了?”这样问或许是认为,哀悼会有或应该有结束的那一刻。

去年,李翊云在一篇刊登在《纽约客》上的文章写道:“不存在一条正常的人生道路,更不用说有办法衡量对这一道路的偏离,并有希望得到纠正。有的只是被转换的道路,被改变的人生。”太过沉迷于其他可能性,会让人陷入两难。“‘两难在希腊语字源中意味着双重前提。但死亡是决定性的,死亡不会导致两难。”李翊云写道。

美国作家海明威

李翊云著作《理性终结之处》

无论是自传还是小说,李翊云都毫无宽恕地自我剖析,力图避免陈词滥调和廉价的情绪。

无论是自传还是小说,李翊云都毫无宽恕地自我剖析,力图避免陈词滥调和廉价的情绪—“毫无宽恕地写作,是为阻止自己感受太多;毫无宽恕地写作,让自己越来越接近那个感受到的自我。”即使最强烈的情感经过她深思熟虑的文字的过滤,也会显得波澜不惊。

正是这种冷静的自我剖析,为很多承受着难以忍受痛苦的读者带来力量。她收到很多读者的信,最沉重的信来自远方正与自杀念头作斗争的青少年,而她也试图一一回复。有媒体甚至称她为“哀悼者的灯塔”。

最令李翊云难忘是一位失去了孩子的陌生人。他在信中留给李翊云一首小林一茶的俳句:“我知这世界/本如露水般短暂/然而/然而。”这首俳句写的是诗人夭折的孩子,陌生人说:“这首俳句支撑了我很多年。我希望它能支撑你。”

令人惋惜的是,李翊云给了陌生人以鼓舞,却没能拯救自己孩子的生命。今年2月,李翊云的次子詹姆斯也离开人世,她在社交媒体发了一张自己与两个儿子的合影,照片下附的文字正是一茶的那首俳句。

“世界如露水般短暂”也是陈词滥调,看似境界高远,实则将生活拒之门外。俳句的精髓是结尾的两个“然而”,它们超越了陈词滥调,打开了生活的空间。对李翊云来说,那两个“然而”才是文学的起点,也是反思自杀、哀悼逝者的起点。

特约编辑姜雯 jw@nfcmag.com