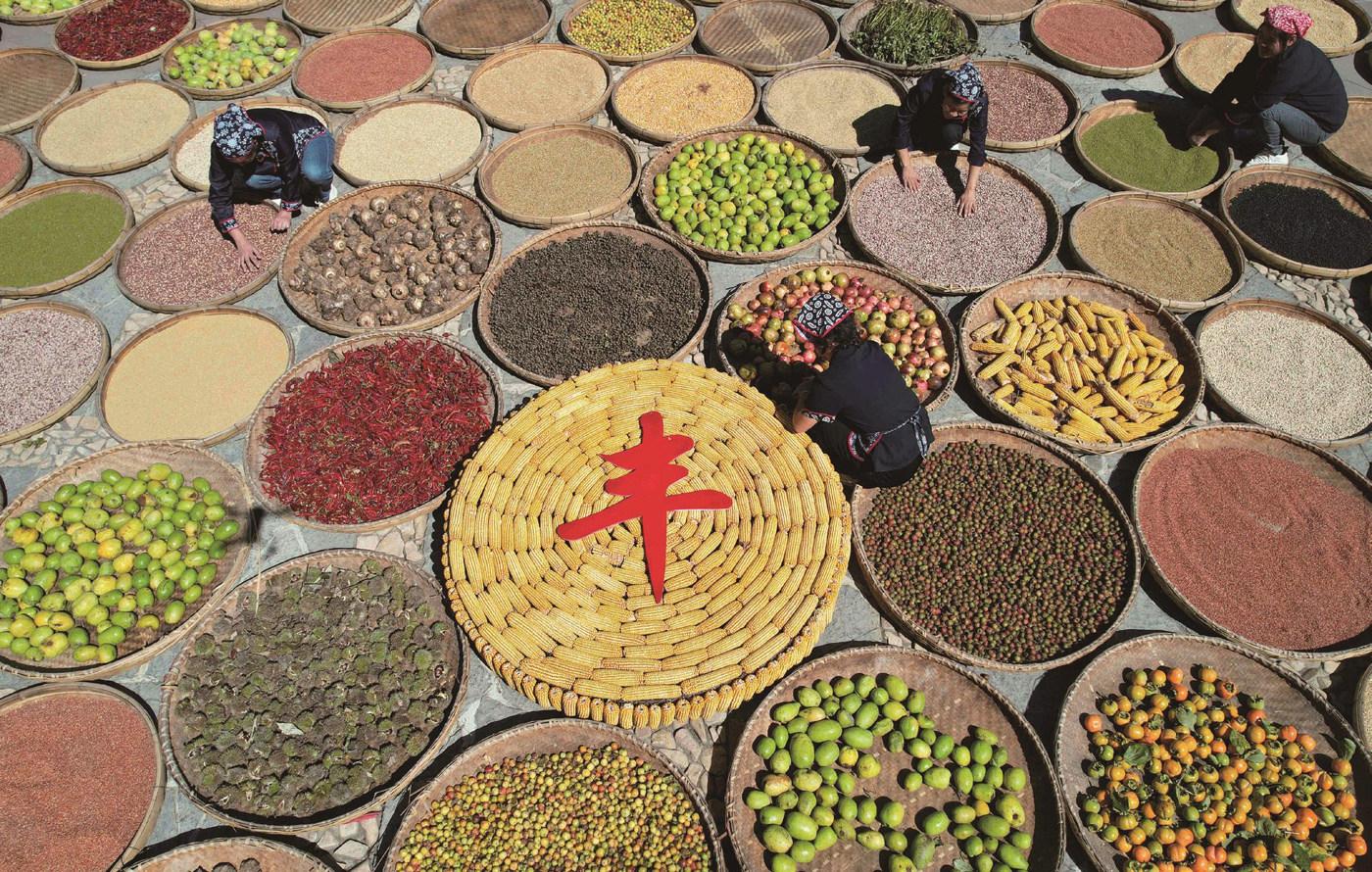

洪范八政,食为政首

李林宝

悠悠万事,吃饭为大。吃饭问题、粮食安全不仅关乎百姓生活,更攸关社稷安危。我国古人很早就意识到粮食安全对于治国理政的重要性,积累了很多关于重视粮食安全的政治智慧,“洪范八政,食为政首”就是一句流传甚广的箴言。

“洪范”是《尚书》中文章的篇名。“洪”的意思是“大”,“范”的意思是“法”,“洪范”即统治大法。相传《洪范》为周灭商后二年,箕子向周武王陈述“天地之大法”的记录,提出了天子治理国家必须遵守的九种根本大法,即“洪范九畴”,“八政”是其中的一畴。“八政:一曰食,二曰货,三曰祀,四曰司空,五曰司徒,六曰司寇,七曰宾,八曰师。”通俗来讲,八政就是指粮食、布帛与货币、祭祀、工程与土地管理、赋役征敛、刑狱、礼仪、士子教育诸事。

东汉时期,史学家班固作《汉书》,其中《食货志第四》说:“《洪范》八政,一曰食,二曰货。食谓农殖嘉谷可食之物,货谓布帛可衣,及金、刀、鱼、贝,所以分财布利通有无者也。二者,生民之本,兴自神农之世。”“尧命四子以‘敬授民时,舜命后稷以‘黎民祖饥,是为政首。”后人概括化用班固的这一论述,即“洪范八政,食为政首”。

我国古代是一个以农耕经济为主的社会,在以农业为主要产业和生产力水平较低的古代社会,粮食问题关乎国家安全和社会稳定。因此,重农思想和粮食安全观念始终是古代思想文化的重要内容,“民以食为天”正是这方面的真实写照。从“洪范八政,食为政首”,到范蠡“五谷者,万民之命,国之重宝”的论述、唐朝“农为政本”执政理念的提出,再到明代徐光启把发展粮食生产作为其对朝廷提出的富民安邦的政治主张等,纵观华夏五千年文明史,历朝历代的统治者、思想家无不把粮食问题摆在治国安邦的重要位置。

重粮则安,忘粮必危。在中国历史上,因忽视粮食安全而衰落甚至灭亡的事例并不鲜见。春秋时期,齐国“公贵买其鹿”,楚国人看到一头鹿的价钱与数千斤粮食相同,于是放下农务,前往深山捕鹿;楚国官兵甚至停止训练,陆续将兵器换成猎具,偷偷上山捉鹿。一年时间过去了,楚国的田地杂草丛生、四野荒芜,钱仓虽然堆积如山,但粮仓却空空如也。管仲见时机成熟,便建议齐桓公伐楚。楚成王内外交困,无可奈何,忙派大臣求和,被迫向齐国屈服。明朝末年,商品经济发达,原本作为“产粮区”的江南地区,大批农田都改种了经济作物。而在全国各地农村,大批农民扔下土地涌入城市,粮食产量锐减。表面繁荣下,晚明已存在巨大的粮食危机,陷入一轮轮困境里,直到灭亡。

中国古代关于粮食安全的论述和实践,既反映了古人朴素的生存思想和强烈的忧患意识,也是历史经验教训的精辟总结,非常值得后人借鉴和重视。中国共产党是善于继承优秀传统文化、汲取历史智慧的党。新中国成立初期,毛泽东指出:“不抓粮食,总有一天要天下大乱。”邓小平针对改革开放后有人放松粮食问题时说,“农业,主要是粮食问题。”“谁有了粮食,谁就有了一切。”江泽民说:“加强农业也就是支持工业和第三产业,为农业做贡献也就是为国民经济做贡献。”胡锦涛说,“粮食问题始终是头等大事。”

习近平总书记高度重视粮食安全问题:“‘洪范八政,食为政首。我国是个人口众多的大国,解决好吃饭问题始终是治国理政的头等大事。”“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上。”“只要粮食不出大问题,中国的事就稳得住。”……一次次会议,他语重心长、深谋远虑、战略擘画;一次次考察,他揭开锅盖,了解老乡吃的什么;一次次调研,他深入田间地头,看庄稼长势、听农民心声。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,党的十八大以来,我国始终把解决好十几亿人口的吃饭问题,作为治国理政的头等大事,实施国家粮食安全战略,不断提高粮食综合生产能力,谷物总产量稳居世界首位,14亿多人的粮食安全得到有效保障。

民为国基,谷为民命;食为政首,粮安天下。“食”中蕴藏生存之道、发展之道,“粮”关国家稳定、人民幸福,治国理政者不可不察,不可不慎。

——《洪范大义与忠恕之道》简评