明清至民国时期汉水上游地区方志研究

张 莹,张剑光

(1.陕西理工大学,陕西 汉中 723001;2.上海师范大学,上海 200234)

汉水上游的方志是研究汉水流域文化发展的重要内容之一。这些方志已经引起学者的关注与研究。研究主要以对具体的府、州、县志进行单独整理居多,有些加以校注和考证,有些是对具体的一种方志的价值以及方志编纂者的思想进行研究。总体看,目前还缺乏对汉水上游方志的综合性研究,对这些方志的出现、编纂特点以及和汉中地区文化发展之间的联系等还未进行深度研究。

汉水上游地区,由于自然环境的特殊性,区域特色鲜明。这一地区位于陕西南部,与关中、陕北的文化有较大差异,具有浓厚的陕南地域特色。明清以来,汉水上游方志编纂数量较多、价值较高,从中可以看到陕南地区社会经济、文化和风俗的发展与变化,也可以从不同视角窥探汉水流域社会发展的地域特点。因此,本文拟对明清至民国时期汉水上游地区的方志进行综合性考察,梳理方志编纂过程中的具体情况,以探究方志的编纂特点和价值。

文中提到的汉水上游地区,主要以今天汉中与安康两地所辖范围为代表。由于本文涉及的时间段较长,两地的范围在明清至民国时期有一些变化,为论述方便,我们以清代的汉中府和兴安府为主要讨论范围,与今天所指的汉中、安康地区所辖主体部分相同。

一、明清至民国方志编纂的数量与种类

中国古代方志的修纂,以明清时期最为鼎盛,此时的陕西省也编修了大量方志。据《中国地方志联合目录》所载,陕西旧志共计401种,也有学者只统计了清代,认为“有清一代,西北五省区均编有志书,其中以康熙、乾隆、光绪三朝纂修的方志为多。据不完全统计,现存陕西方志285 种”[1]。可以看出,清代陕西和全国其他地区一样,编纂了数量可观的方志。

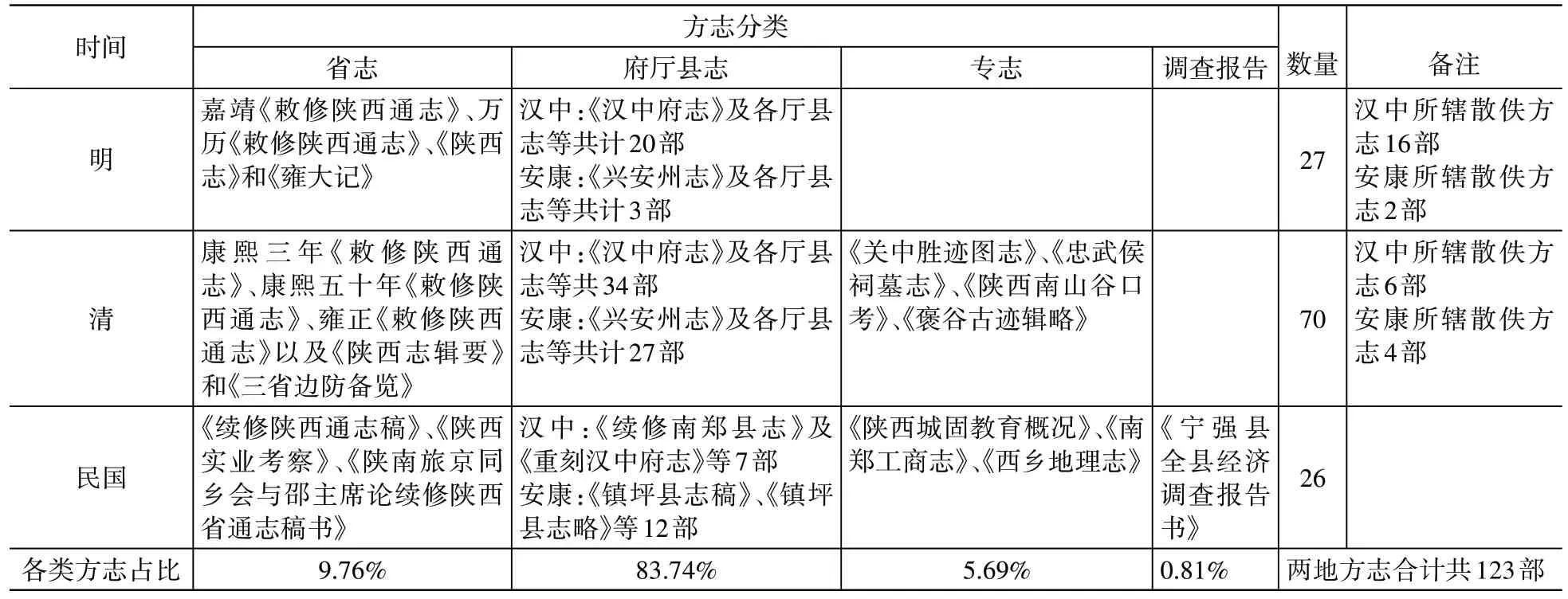

汉水上游的汉中、安康两地方志数量很多,编纂时间主要在明朝以后。据王浩远《陕南明清方志研究》[2]等对明清时期陕南地区方志亡佚、编修等情况的考证,结合《中国地方志集成》之《陕西府县志辑》[3]等,汉中和安康两地府县旧志的数量相当可观。我们对明清至民国两地的方志进行了梳理和分类,包括省志中涉及陕南的部分以及散佚的方志,汉水上游地区方志编纂基本情况见表1。

表1 明清至民国时期汉水上游地区方志编纂情况统计表

由表1可知,明朝以后汉水上游地区的地方志修纂呈现较为兴盛的状态,各个阶段都编纂了不少方志,尤其是府县志的数量最大,可以从侧面说明各级地方政府对编修方志的重视。

从方志编纂的时间段看,明朝和民国时期方志编纂的数量相差不多,清朝数量最多。明朝的方志可能没有全部流传下来,而清朝的方志编修热潮一轮接着一轮,因而从数量上超过明朝一倍以上。民国编修方志虽然在理论和技术上更加成熟,但一方面民国时间比较短,另一方面民族危机加剧、社会动荡不安,搜集文献和组织人力等都会遇到不少困难,因而编成的方志数量并不是很多。总体来看,清朝是方志修纂的兴盛期,对历代志书的重修、续修、增补等都有很大进展,精良方志迭现,很多地方文化人士将修好的志书传播刊刻。因此仅从数量上看,清朝编修方志的数量超过明朝与民国之和。

从编纂的方志种类来看,省志中涉及汉水上游地区的内容除外,汉中和安康两地的方志以府县志为主,达到八成以上。府县志是明清时期纂修方志过程中最重要的部分,汉水上游地区的两地也是如此,尤其是到了清朝中后期,由于外敌入侵,有识之士更渴望对本国的国情有清晰的认识,因而纷纷将目光投向内地山川形势,这是大量修纂府县志的一个重要因素。另外,汉中和安康两地也开始编纂乡土志,但数量不是很多。目前能见到的乡土志,清代有9 部,民国有3 部。乡土志的出现,应该和当时外部大环境有关。光绪三十一年(1905),清学部在兴办新学的同时,通令各地纂修乡土志,作为初等小学堂课本,并颁布了《乡土志例目》[4],因而在光绪末年至民国前期涌现了一批乡土志。这些乡土志尽管形式、体裁不同,内容详略有别,但取材范围却遵循着统一的规定,是特定历史时期的特殊产物,上无继承、下无发展[5]。汉水上游地区的乡土志,如光绪《宁羌州乡土志》、宣统《洋县乡土志》、光绪《留坝乡土志》和《洵阳乡土志》、民国《安康乡土志》和《镇坪乡土志》,都是这一时段内编纂的。

汉水上游地区方志大量纂修,最主要的是得到了官员的大力支持。方志的纂修通常会得到地方政府的支持和资助,主持纂修者基本上是以当地官员,即知府、知州、知县等为主,并以其为核心组织一个编修团队,共同完成材料搜集、实地考察和具体编修等。如光绪《定远厅志》,据其卷首“创修衔名”所述,该志除纂修人余修凤外,还有督刊人陈金凯(定远营游击)等,鉴辑人劳文䎙(陕安道)、林士班(汉中府知府),同修者有石云峰(儒学训导)、李运开(主簿)等以及其他协修者、总校者和采访者共73 人[6]1-5。再如康熙《兴安州志》,由王希舜主持编纂,州判石潇参与编定,具体工作由刘应秋和穆坤共同完成。可见明清时期两地方志的编修,主要由当地众多官员组织了数十位人员共同参与编修。不过汉水上游地区的方志编纂者中本地籍官员数量较少,来自全国各地的官员占多数,其中能够知道官员籍贯的,南方官员(浙江、江苏、湖南、广东等地区)共计27 人,四川为6 人,其余各地共计17 人,由此说明大量的南方官员参与了汉水上游地区的社会发展和文化建设,为开发地方及推动地方志发展作出了重要贡献。如康熙《紫阳县志》的主纂人朱允治,非常关注方志编修,在李楷(康熙《陕西通志》主纂人)所撰写的序中对其高度评价:“君江南之常熟人,笃信谨守,廉平善任,以志为急,知先务矣!”[7]9嘉庆白河县知县严一青,浙江乌程县人,根据嘉庆《白河县志·序》所载,他在嘉庆五年病重,但仍然一心扑在地方志工作上,在病榻上完成了县志编修,非常令人敬佩。

另外,大量方志的编纂得益于学者名流与地方名人、士绅或方志学家的热情参与。有学者指出:“清代是一个学者型官员较为普遍的时代……地方官为了提高政绩,积极编修地方史志,继承了乾隆朝延聘学者名流参与修志的风气。”[8]汉水上游地区承袭了这种风气,地方官员纷纷延聘学者名流等参与编纂,如地理学家严如熤任汉中府知府时主持修纂的嘉庆《汉中府志》,就召集了一大批热心地方文化的当地文人共同编纂。再如民国十年(1921)南郑县知事郭凤洲(北洋大学毕业)总纂《续修南郑县志》,就召集南郑名儒蓝培原主修;民国三十年(1941)安康县编纂《续安康县志》,由安康地方名人张紫樵纂;民国三十七年(1948)汉阴县编纂《汉阴县志》,由本县籍开明士绅胡书竹主编纂。汉水地区文化氛围浓厚,有一大批文化水准很高的文人参与修志,佳志层出不穷,质量和水平较高,具有极高的史料价值。

此外,汉水上游地区大量方志的编纂,与官员及地方名人等热衷于地方文化的传播是分不开的。受明末清初战乱和白莲教起义影响,汉水上游地区的百姓饱受苦难,部分官员体恤民情,通过方志记录两地百姓疾苦并反馈给上级,同时也为战乱留下点纪事,为相关人物事迹留下些许记录。如严如熤编纂的《汉南续修郡志》,当时嘉庆年间白莲教兴起,民不聊生,社会不稳,此时严如熤面对的最大的考验是如何快速恢复社会秩序,他的很多政治想法和行政措施就必然体现在方志中。同时,修撰方志,也是服务于明清两朝全国修志的需要,为了国家修志书,各地均要提供相关素材,汉水地区也是如此。康熙《汉南郡志》和《洋县志》、道光《续修宁羌州志》等的编修,都是以服务国家修志作为出发点的。

上述这些方志在流传过程中部分已经散佚,明清均有多部。总体上说,明朝散佚方志多于清代,如明代的安康金州志、兴安志均已散佚。除文献本身在流传过程中出现亡佚外,由于明末清初战火不断,致使两地修志受阻、文献难以保存。康熙六年(1667)《紫阳县志》由知县朱允治主持纂修。明末清初的社会动乱,紫阳受到较大震荡:“自鼎革以来,屡遭兵燹,城郭丘墟,人民流亡,固已巢无完卵、目无完舍矣!又安得所为志乎?紫在万峰之中,峻岭危壑,每为盗薮,莅兹土者急赋税、勤调发,孜孜为民,制产谋生之不暇,欲举一百五六十年情事,阐幽扬芳,肉骨而生死之,此实难矣!况乎山川、风土、道里远近,文献不能存,考订无从也。”朱允治修志也因此有很大困难,但他坚持认为“紫虽小邑,不可以无志”,随“爰谋之父老,矢志咨访,有邑茂才魏子列台者,尚书确庵公(魏学曾)嫡派,出其先人所记一册示治,治手辑编次。录成一帙”,但“苦于无余金、囊乏遗俸”[9]10。

综上,通过对明清至民国汉水上游地区方志基本情况的梳理,大致可以窥见历史时期以汉中和安康为考察中心的汉水上游方志的大致情况。纵观明清至民国期间的方志,明清时期的编纂工作较为集中,民国的方志多以明清旧志为依据重新抄写或编纂,时间上略微向下延伸,体例上全新修纂的并不多。

二、汉水上游地区方志编纂体例上的变化

汉水上游地区的方志,一方面与全国各地的方志相似,遵循着共有的方志编纂体例;另一方面,这些方志有着一定的区域特色,在内容的编排上有一些特殊的地方。特殊的编纂体例和内容体现出编纂者具有不同的指导思想,对方志的编纂有自己的想法,这是研究这些方志时应该特别注意的。为便于分析,我们从中选取部分方志作为主要研究对象,对其编纂体例上的变化进行研究。由于民国方志多以明清旧志为基础重新抄写或编纂,形式上的变化很少,故这里我们以明清时期的方志为主。

从上面所列的这些方志门类结构中,可以看到明清汉水上游地区方志编纂上的一些特色,见表2。

表2 现存明清时期汉水上游地区部分方志编纂门类表

其一,从时间纵向上看,随着对方志认识的不断深入,明至清汉水上游地区方志的编纂门类逐渐走向精细化。“汉以其按区域记载山川、物产、人口为主的区域志、地记、图经。其体例是地理书;隋唐以来,其记载内容虽有扩大,但仍没脱离地理书的体例。”[10]4至明代,地方志呈现的地理书的形式渐渐淡化,出现了新的更为全面的体例,部分志书采用纪传体史书的文体形式。清代,不少志书仍然采用纪传体史书的文体,但类目划分更加细致,表2中各志的门类变化实际上就反映了这样的趋势。例如《汉中府志》,明代编修时,采用了志、表、考和传,到了清代,方志编纂的变化比较明显,分类上标准比较统一,在内容上新增了不少门类。嘉靖《汉中府志》为10类,分别为4志(含《舆地志·沿革表》)、1纪、2传、1表、2考,顺治《汉中府志》主要内容共6类,全部以“志”的形式分类。尽管卷数少,类别统一,名称上主要继承了明代,呈现自明至清方志分类上出现的一些变化。稍后的清嘉庆《汉南续修郡志》,其门类已细化为《星野》、《舆图》、《建置》、《幅员道路》等34 志,如与明代《汉中府志》相比,不但文体统一,而且新增了《星野》、《舆图》、《武职》、《食货》、《学校》、《军制》、《风俗》、《祥异》、《艺文》、《诗赋》等类,对方志的内涵进行了较大的扩充。再如万历《重修宁羌州志》7 卷共分7 类,但至道光《续修宁羌州志》共4 卷,竟分为32类,增加了星野图、食货、学校、选举、风俗、艺文等。即使明嘉靖《略阳县志》6 卷分为33 类,至雍正《略阳县志》只分为2 卷45 类,但二者卷数相差很多。总的分类上雍正志似乎有所增加,但嘉靖志记载的重点和雍正志并不完全一样,雍正志一是缩减了地理沿革上的内容,二是把题咏、文章、古今诗集等类合并成艺文,新增了兵防、勋爵、贤达、孝义、节烈等类,突出了对忠烈孝贤之士的宣扬,反映了清人修方志的时代特色。

总体看,明代汉水上游地区的方志编纂分类相对简略,而清代方志尽管有的卷数不多,但书中的编纂门类越来越丰富和精细,记载的内容范围扩展很多,全方位展现了该地地理、人文、经济等各方面的内容,同时也会有所侧重地突出反映该地的一些实际情况。

其二,同一朝代前后不同时期编纂的相同地区的方志,门类呈现不断增加的趋势。这种增加,不是纯粹的将以前的方志内容分得很细散,而是新增加了以前方志没有的一些门类。如顺治《汉中府志》分为《舆地志》、《建置志》、《食货志》等6类,而嘉庆《汉南续修郡志》的门类就包括《星野》、《舆图》、《建置》等34类,对之前的府志内容进行了大量的补充和充实,新增了很多门类。再如乾隆《兴安府志》与嘉庆《续兴安府志》,虽然在卷数上看起来相差较多,前者为30 卷,而后者只续了8卷,但实际二志的门类基本相近。另外,续志还新增了《书院志》、《昭忠志》、《义烈志》,对忠烈等类型的人物宣扬更为明显。康熙《洋县志》、光绪《洋县志》是前后相继的洋县县志,分为5 类和21 类,尤其是光绪《洋县志》,门类分得特别细,不仅新增了《疆域山川图》、《城郭沟洫图》、《晷度表》、《营汛志》、《衙署志》等,而且重视绘制图和表,将图、表、志体现在一本方志中。再如康雍《洵阳县志》和乾隆《洵阳县志》的门类分别为6 类和14 类,后志增补了前志没有的《选举》、《风俗》、《祥异》、《录史》等类别,对内容上进行了大量的补充。

其三,如果对汉水上游地区的方志再进行细分,我们会发现汉中和安康两地的方志总体相差不大,但同中有异,汉中的方志比安康地区的方志在体例上更为成熟。比如汉中的嘉靖《略阳县志》与安康万历《重修汉阴县志》,两志编成的时间相差不远,均为6卷,但前者共分为33类,后者分为6类。按理说,万历《汉阴县志》在后面几十年,理应参考《略阳县志》,但如《略阳县志》中的邮驿、坊郭、乡井、水利、流寓等内容,《汉阴县志》中未曾立目,说明《汉阴县志》的编纂结构比较简单,对本地区的前人成果没有很好的参考。再如嘉庆《汉南续修郡志》共32 卷,门类分为《星野》、《舆图》、《建置》等34类,同时期的嘉庆《续兴安府志》为8卷12类,在门类的划分上比较粗疏。此前的乾隆《兴安府志》共30 卷13 类,嘉庆续志并没有完全按照这13类进行编纂,而是进行了归并和重新分类,如乾隆志的地理、山川,改成了疆域,取消了乾隆志的名宦、史事,将乾隆志的祠祀、人物,改成乡饮、昭忠、义烈,另外增加了书院。这样的重新分类也许更为合理,但如果参考汉中地区的一些方志,分类可能不至于这样粗,会更加细化。

其四,与各地方志编纂出现的变化相一致,汉水上游地区的方志在具体类目的设置上也有一些明显变化。一是《食货志》类目的增加。明代汉水地区的方志有关经济的内容一般以田赋、贡赋等列目,未单列《食货志》,但到了清代,大多数府县志中新设了《食货志》,这是继承《史记·货殖列传》、《汉书·食货志》以来的修史传统,说明修史者看到了经济在地方治理中的重要性。如有学者指出,滕天绶修纂康熙《汉南郡志》“对经济资料的重视则有两方面的用意:一方面体现其作为知府心系民瘼、重视‘生民利害’;另一方面,新志作为朝廷编修《一统志》的参考资料,极有必要宣扬朝廷对百姓蠲减税赋之恩”[2]45。当然,一个很现实的因素是,汉水上游地区的经济作用越来越重要,不但汉水的商业运输受到地方政府的关注,同时汉中、安康地区农业的发展越来越显现其重要性。因此,方志对经济不大重视的现象到了清代发生了改变,而是采用《食货志》的形式为汉水上游两地的经济发展保存了很多重要的资料。二是《艺文志》的出现,而且篇幅增大。明代汉水上游地区的志书中仿正史志立《艺文志》的很少,只有万历《重修汉阴县志》,而一般的诗文、作家类的内容,如嘉靖《略阳县志》就分成几个部分,如题咏、文章、古今诗集,显得比较零乱。进入清代,本地的诗文资料纳入方志编纂者的视野,成为他们编书的重要内容之一,因而表2所列的大多数方志都建有《艺文志》一目,如《汉南续修郡志》、《南郑县志》等的《艺文志》基本都在3卷以上,保存了与该地相关的大量诗文、题记和著作篇目等内容,这与汉中地区在由明入清以后文化发展较快有关,今天看来非常具有史料价值。三是明代有关人物的分类比较粗疏,大多数方志不作细分,而至清代,在《人物志》中细分了乡贤、孝义、节烈、贞节等类,个别方志不用《人物志》,就直接使用这些分类。如雍正《略阳县志》等6部方志均单列乡贤、节烈等;《汉阴厅志》的人物部分,“自戈弄潢池,士民之就义者,无列于朝、无诏于国,而皆慷慨捐躯、皎然不污其志,可谓忠乎!兹编先忠义、次孝友,遵史例也”[11]2。嘉庆《续兴安府志》还新增了《昭忠志》和《义烈志》。一方面人物数量在增加,因而有细分的必要,另一方面清代编修方志者对人物有着明确的是非判断,通过人物进行分类,表达了他们的政治和道德立场,因而分类越来越细,而且选取的人物都是精心挑选。除了收录对本府、州、县产生一定影响的历史人物外,一些方志还特别注重对本地德化教育产生重大影响的人物,如光绪《续修平利县志》记录了本地乡贤忠义之士和本地殉难士女情况,嘉庆《续兴安府志》卷五《昭忠志》和《义烈志》等多记载兴安府忠烈之士等人物事迹。这些都是将方志编纂者的思想体现到了志书中,与当时整个社会环境是一致的。

三、汉水上游方志编纂发展的特点

汉水上游地区方志不仅数量可观,在编纂过程中也呈现一些群体特点。

第一,受到历史文化的影响,汉水上游地区的方志保持着古代方志编纂的传统和基本构架。从时间先后看,汉水上游地区的清代方志传承了明代方志的一些特点,民国初期的方志又传承了清代方志的一些特点。如顺治《汉中府志》承袭了万历《汉中府志》的基本编修方法,嘉庆《汉南续修郡志》继承了《陕西通志》的体例和卷目名称,正如有学者说的那样,“新志编纂体例确实是将雍正《陕西通志》与《汉南郡志》之体例两相结合的产物”[2]54。由于两地方志的编修不可能完全抛弃中国历代方志的传统结构,相反十分注重汲取前代方志的长处,保持传统特色。如民国部分方志延续传统方志的编纂体例和结构,民国十年《续修南郑县志》、民国三十年《续安康县志》、民国三十三年《镇坪县志稿》等,这几部方志都采用了图、纪、志、传的方式,按照舆地志或疆域志、建置志、职官志等编排顺序,说明这些方志深受中国传统修志的影响,吸收了前代修志的传统。就一部方志的主体而言,总的来说,继承的色彩比较浓厚,新增加的内容不多。

第二,汉水上游地区方志编纂者紧贴方志编纂前沿理论的发展,大多数方志的编纂十分专业。方志理论在清代不断得到完善,当时影响较大的是以戴震、洪亮吉等为代表的考据派和以顾炎武、章学诚、蒋湘南等为主的经世致用派。有学者称两派为考据派或纂辑派,史志派或撰著派[12]33-35。考据派重视地方沿革考证,乾隆三十八年(1773),戴震与章学诚论修志之道,更是提出了“夫志以考地理,但悉心于地理沿革,则志事已竟”[13]794。史志派则主张对材料进行分析和撰著,系统、有重点地反映事物发展变化,章学诚就说“方志如古国史,本非地理专门”[13]794,认为作为主体的“志”应效仿史法,要“仿纪传正史之体而作志,仿律令典例之体而作掌故,仿《文选》、《文苑》之体而作文征”[13]529,将一地史事分别纳入纪、谱(表)、考、传中,使之成为一方之全史。就清代方志的编纂而言,章学诚的观点逐渐被人接受,对方志学发展产生了深远影响。因此,清代以来汉水上游地区的方志,前期受考据派影响较大,后期受史志派的影响更多。

汉水上游地区的方志,一地的舆地、建置、山川、风俗、古迹等基本信息是主要内容。书中如有具体的引文,大多会标注征引文献出处,并有一定考证,如嘉庆《汉南续修郡志》、乾隆《兴安府志》等都是如此。这显然是考据学派思想对汉水上游地区方志编纂的影响,因而编纂时在资料的搜集和考证方面特别谨慎。不过清代中期以后,更多突破传统“地理书”范畴,扩展了方志范围,将一地之食货、学校、祀典、职官、选举、人物、节烈、列女、艺文等多方面内容涵盖其中,体现了兼通古今和纵横兼备的特点,这又是受到史志派思想的影响。

汉水上游地区的方志编纂吸收章学诚的方志理论主要表现在以下方面。一是纪、谱(表)、考、传的“四体”结构。章学诚提出修志要“立四体,以归四要”,如道光《褒城县志》、光绪《洋县志》、道光《留坝厅志》、嘉庆《安康县志》等多采用此编纂模式,是“四体”的充分体现。二是详近略古,更多编入反映社会现实的材料。如光绪《洵阳县志》重在对乾隆以来的史实进行续修,对旧志中已考证过的内容基本不再采纳;康熙《洋县志》对该地明末清初战乱和农民起义等记载较详,其中对洋县境内汉江滩峡和水运码头情况进行了记录。可以看出这些方志都重在对清朝的战争、起义、流民等社会现实问题的记载。三是详载人物传记和艺文志。如《汉南郡志》、《汉南续修郡志》、《南郑县志》、《西乡县志》等多部方志中,“人物”和“艺文”的篇幅增多,分类多样且详细。

最能体现章氏思想影响的是著名学者蒋湘南主修的道光《留坝厅志》和郑谦、王森文纂修的嘉庆《安康县志》。《留坝厅志》分成图、表、志、传结构,编纂了《留坝足征录》,与章学诚《永清县志》的编制体例和思想相似。《安康县志》按照纪、图、表、考、略、传、文征七部分编排,也采用《永清县志》体例方式,不再是开篇谈地理、末尾述艺文,体系更翔实完备。可见,汉水上游地区方志编纂紧跟方志理论发展的步伐,兼具考据派和史志派二者的特点,但以史志派的理论影响更大,因而在构架上都作了相应的改变。

一个时代方志编修所体现的理论的运用及其变化与当时的社会环境、学术思潮等密切相关,汉水上游地区方志的编纂,从继承传统到对新理论的吸收等,都反映了当时史学领域的变化,即近代以来面对社会出现的变动,有识之士从考据中走出来转向经世致用,重视史学的社会功用,而地方志恰恰能联系现实,发挥社会教化功能,起到服务政治和启发民众的作用。

第三,民国时期汉水上游地区的方志受到西学影响,编撰体例和结构呈现很多新变化。近代以来,“西学东渐”,多元文化和思想的交流、碰撞,也让方志编纂者对前代方志学理论进行了反思,如黎锦熙《方志今议》中的观点最为突出。汉水上游地区的部分方志在体例和内容上开始有了新的变化,出现了用新视角来搜集新史料,记述新内容。如民国二十年《洋县志备考》列有革命史略、实业、教育等门类,民国三十三年《重续兴安府志》有慈善志、交通志、实业志等,这些都是不同于前代的新内容,是时代的变化造成的结果。又如民国三十三年《镇坪县志稿》,新增社会、交通、技术、流寓、关防等门类,记述了张献忠、白莲教在镇坪的活动和县丞杨文濂反教、清政府保教抑民的史实。最让人重视的是,一部分方志在分类编排上不再拘泥于“史体”、“地理书”的限制,而是在结构上作了很大改变。如民国二十年《洋县志备考》的“二种之一”分为:序、印刷绪言、地理历史杂述、目录和土地、历史、附述等门。“二种之二”之分为:新志材料目录、革命史略、舆地、实业、教育、财政、警政团防等门,这些都是崭新的分类,显然受到了民国新学术的影响。当然,民国方志仍会受前代旧志编纂影响,一部分方志仍保持部分旧志编纂形式,呈现新旧交替时期的特点。

第四,汉水上游地区方志内容受到西方科学技术思想的影响,并将其融入修志中。这些方志中共有10 部均有舆图绘制,其中《汉南续修郡志》是最为典型的一部。该志舆图绘制达25 幅,分别安插在星野、疆域、地形、栈道等多个门类,与单纯沿革记录相比,更为直观且便于查阅和使用。再如光绪《凤县志》等,共绘制舆图16 种,绘图精细,技术不断成熟。随着西方经纬网测绘技术传入,清代中后期的地图绘制进入了一个发展时期,与传统地图的绘制有很大差别,这种绘制技术在地方志中逐渐使用,到民国时期,在方志中普遍运用,但用中国传统绘制方法绘制的地图也在不断涌现,城市图、名胜图、地形图等,种类大量增加,绘图技术、绘制数量和质量等方面都有了很大发展。从这个方面来说,西方知识的传入对汉水上游地区的方志编纂产生了很大的影响。

四、结语

明清至民国时期,汉水上游地区方志编纂呈现比较繁盛的景象,府、州、厅、县志种类繁多,数量较大,也有不少为陕西乃至全国的佳志,影响较为广泛。这些方志表现出明显的时代特征,具有浓厚的学术色彩和深厚的文化积淀,在体例、内容、结构等方面既具有方志的共同特点,又能较好地体现汉水地域特色,从方志的记载中可以窥探汉水上游地区的社会实景和风土人情等。通过这些方志,相当丰富的汉水流域的社会资料得以保存,为后人深入了解汉水流域的历史和明清以来的社会发展打下了坚实基础。

当然,这些地方志的编纂也存在着一些不足。首先,部分方志中,编纂者对经济发展状况的记录很少,个别方志中甚至没有,即使有少量经济的资料,也多是用于备查,内容十分简单,不注重数据,总体上呈现重地理、人文,忽视经济发展的倾向。到了民国,尽管资料有所增加,但增加的力度总体有所欠缺,比起其他制度,经济的材料特别稀缺。其次,地方志的功用主要是为地方政治和地方统治服务,但实际上大多数地方志的作用主要是保存资料,对政治的作用还是有欠缺。此外,体例上的“详近略古”原则,在前代资料缺少的情况下是一种无奈之举,但如果执行时绝对化,大量的资料就会缺失。

总之,社会稳定及国家和地方支持是编好方志的基本前提。明清至民国时期汉水上游地方志数量的众多,说明这一地区的政治总体上比较稳定,文化积淀深厚,为后人留下了大量的历史资料。