形外取而神内运

——中国古代坐具中的文化交融

何汉杰

明代紫檀扇面形南官帽椅[1]王世襄:《明式家具珍赏》,文物出版社2003 年版,第92 页。

《礼记·曲礼上》说:“若夫坐如尸,立如齐,礼从宜,使从俗。”[2](清)阮元校刻:《十三经注疏·礼记正义》,中华书局1980 年版,第1230 页。其中“尸”是指古代祭祀时代表死者受祭的人,尸在神位,坐姿必须矜持端庄;“齐”通“斋”,指古人祭祀前的斋戒。这四句话是说,坐着要像代替神灵受祭的人那样,站着要像斋戒时那样,礼仪要符合时宜,出使他国要遵从当地风俗。孔颖达疏说“当‘坐如尸’以下四行并备,乃可立身”[1](清)阮元校刻:《十三经注疏·礼记正义》,中华书局1980 年版,第1230 页。。可见对这四种行为看得很重。这四种行为可以分为两组,“坐如尸,立如齐”是身体的行为,“礼从宜,使从俗”是意识的选择。虽然坐、立看似日常生活的小事儿,不如礼、使那样重要,但在古人那里,坐、立好了便可以立身。

立、坐、卧是人类的三大基本姿势,其中立和卧时,人的身体差不多是平直的,唯有坐,身体的屈曲变动最大,因而最富张力;坐时重心发生转移,因而需要支撑。在不同的时代,人们坐的姿态不同,又赋予坐姿不同的文化内涵,所以辅助坐的工具,也就随之而变。于是,坐和坐具共同塑造了中国人的身体形态,参与了社会文化的建构和传播,也展现了民族地域的交融与变迁。

席与床、榻

今天,我们坐在椅子上吃饭、喝水、办公、出行,椅子成为日常生活中再平常再普遍不过的生活用具。不过相对于人类历史而言,中国人坐在椅子上的时间还不算太长,大约可以上溯至魏晋南北朝,普及则要到唐宋了。而在此前漫长的历史时期,原始人为缓解劳累,以下肢屈折的蹲居和以臀部坐地的箕踞最普遍,这两种姿势“不但是夷人的习惯,可能也是夏人的习惯;而跪坐却是尚鬼的商朝统治阶级的起居法,并演习成了一种供奉祖先,祭祀神天,以及接待宾客的礼貌。周朝人商化后,加以光大,发扬成了‘礼’的系统,而奠定了三千年来中国‘礼’教文化的基础”[2]李济:《跪坐蹲居与箕踞——殷墟石刻研究之一》,《李济文集》卷四,上海人民出版社2006 年版,第495—496 页。。我们的讨论便从周人发扬成“礼”的跪坐开始,而跪坐的坐具主要是席。

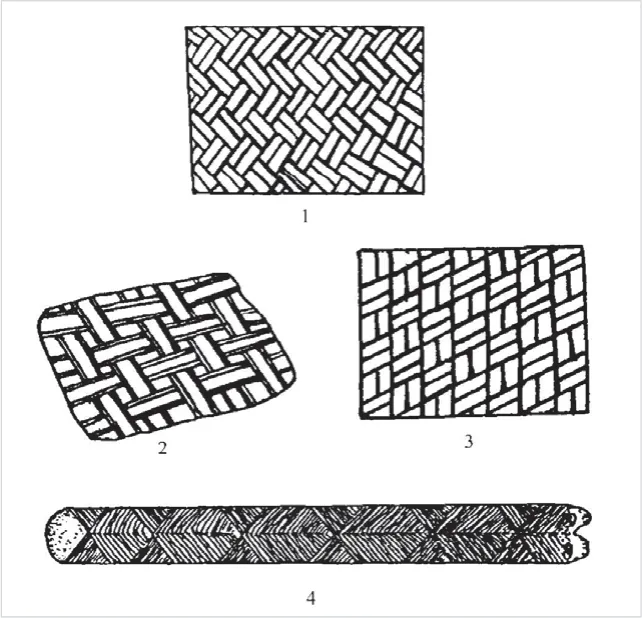

河姆渡遗址的席纹与纺织纹示意图[1]李宗山:《中国家具史图说》,湖北美术出版社2001 年版,第50 页。

新石器时代河姆渡文化苇编,纵21.5cm ,横17.5cm,浙江省博物馆藏

1977 年,河姆渡遗址第三四文化层的各个发掘探方中出土了上百件现存最早的“席”的实物残片,最大的残片在一平方米以上,我们得以知道距今8000 多年前的苇席的样子。有人把它称为中国古人的第一件家具,这在目前的考古发现中是有道理的。浙江省博物馆馆内文字说明介绍说:“苇编系以当地湖沼中普遍生长的芦苇为原料,截取苇秆,剖成细薄的扁形长篾条编织而成。篾条宽度0.4—0.5 厘米左右,修整较规整,粗细一致,厚薄均匀。此件采用六经六纬,竖经横纬,垂直相交。”这些苇席残片主要发现于木结构房屋遗迹一带,于是人们就推测“可能是当时用作椽木上承托茅茨屋面的席箔”,因为今天当地农舍仍然流行这种方法。但又因为编制苇席的篾条修削工整,编织考究,有人推测它应该是作为席铺之用的。这些苇席有的用来分割房间,有的用来铺垫窖藏,用途多种多样,而使用也比较普遍。这一时期,坐具和卧具应该区别不大。

虽然不能确证在河姆渡文化时期席就是日常的坐具,但可以确定的是,席作为坐具的历史是悠久的。明代罗欣《物原》说:“神农作席荐。”[2](明)罗颀:《物原》,明嘉靖刻本。《韩非子·十过》说:“舜禅天下而传之于禹……缦帛为茵,蒋席颇缘……此弥侈矣,而国之不服者三十三。夏后氏没,殷人受之……茵席雕文,此弥侈矣,而国之不服者五十三。”[3](清)王先慎撰,钟哲点校:《韩非子集解》,中华书局1998 年版,第71 页。这是说舜传位给禹,禹为祈求神灵、祖先保佑做了大批祭器,其中用丝织品制成茵褥,用茭白织席,以丝织物包边;夏朝灭亡,商朝建立,茵席装饰彩色的花纹。这些行为都被认为是奢侈的,引起了众多诸侯国的不满。这说明在大禹到殷商前期,茵席已经发展到十分精美繁复的程度了。《太公六韬》说“桀纣之时,妇女坐以文绮之席”[1](唐)欧阳询辑: 《艺文类聚》卷六十九,宋绍兴刻本。,可见到殷商晚期精美的席子已经普及了。当然,这只是从文献得出的结论,还有待进一步验证。

到了西周,由于文献的丰富,我们对当时席的情形也有了更丰富的认识。这时候,席的使用是很普遍的。西周青铜器“九年卫鼎”铭文中记载,周恭王九年正月,王将在驹宫举行盛大的接待礼,接见眉敖的使者肤。矩伯为参加这次礼典,向裘卫商要了一辆好车、车的配套设备和一些车马饰具。其中车的配套设备中就有席。这里的席大概就是马车上或者路途中的坐具。根据《周礼》,这时候还有“司几筵”的官职,掌管几、席相关的事务。也是在这一时期形成了一套繁复而有秩序的关于坐和席的礼仪,对后世影响至深。春秋时期,这套礼仪在士大夫阶层,还保持得很好。《论语·乡党》中说孔子“席不正,不坐”[3](清)阮元校刻:《十三经注疏·论语注疏》,中华书局1980 年版,第2495 页。,意思是席放得不端正,就不能坐。对于有身份的君子来说,席的摆放是一件很讲究的事情。

包山2 号楚墓出土的席纹示意图[2]李宗山:《中国家具史图说》,湖北美术出版社2001 年版,第52 页。

两汉时期,席仍然是重要的坐具。《史记·屈原贾生列传》记载:“贾生征见。孝文帝方受釐,坐宣室。上因感鬼神事,而问鬼神之本。贾生因具道所以然之状。至夜半,文帝前席。”[4](汉)司马迁撰,(宋)裴骃集解,(唐)司马贞索隐,(唐)张守节正义:《史记》,中华书局1982 年版,第2502—2503 页。贾谊向汉文帝讲鬼神之事,引得文帝在席上不自觉地前移。这一时期,席还发展出新的意味。《后汉书》记载戴凭的故事说:“正旦朝贺,百僚毕会,帝令群臣能说经者更相难诘,义有不通,辄夺其席以益通者,凭遂重坐五十余席。故京师为之语曰:‘解经不穷戴侍中。’”[1](宋)范晔撰,(唐)李贤等注:《后汉书》,中华书局1965 年版,第2554 页。汉光武帝曾在元旦朝贺大会上,让能说经的大臣在廷前辩论驳难,理屈词穷的人将席位让给辩胜者,结果戴凭连连获胜,最终叠坐五十余席。这里“重席”有了地位、学问的象征意味。

魏晋一直到隋唐时期,高足坐具得到长足发展,但是席地而坐的习惯仍然得以保留,直到五代“当时人仍保留有古跪坐的遗风”[2]朱大渭:《中古汉人由跪坐到垂脚高坐》,《中国史研究》1994 第4 期。。这一时期,日常生活中席的种类也大为增加,有龙须草织成的龙须席,有藤编的藤席,有错杂宝物装饰、云霞麟凤图案的麟文席,有半月草编织的半月席,有猪毛编织的壬癸席,还有满花席、紫茭席,等等[3]参见胡德生:《中国古代的家具》,商务印书馆国际有限公司1997 年版,第40—41 页。。其中,魏晋人对席的态度最为有趣。《世说新语》云:“王恭从会稽还,王大看之。见其坐六尺簟,因语恭:‘卿东来,故应有此物,可以一领及我。’恭无言。大去后,即举所坐者送之。既无余席,便坐荐上。后大闻之甚惊,曰:‘吾本谓卿多,故求耳。’对曰:‘丈人不悉恭,恭作人无长物。’”[4][5](南朝宋)刘义庆撰,(南朝梁)刘孝标注,余嘉锡笺疏:《世说新语笺疏》,中华书局2011 年版,第44 页,第12 页。是说王忱探望从会稽回来的王恭,见他坐着一块长六尺的竹席,于是请求送他一块。王恭将竹席送给王忱,由于没有多余的席子,自己则只坐在草编粗席上。赠席的行为可见王恭的简朴直率。又云:“(管宁、华歆)尝同席读书,有乘轩冕过门者,宁读如故,歆废书出看。宁割席分坐曰:‘子非吾友也。’”[5]是说管宁发觉朋友华歆贪慕富贵,便分开席与他绝交。割席的行为可见管宁的好学淡泊。

当然,作为坐具,与席并存的还有床、榻。最初的床、榻就是四个矮足支撑一个板面,与席大小、用途相当,但广泛使用要比茵席晚得多。“直到秦汉时期,人们生活中的坐卧具仍以茵席为主,床榻次之。”[1]胡德生:《中国古代的家具》,商务印书馆国际有限公司1997 年版,第18 页。汉代以前,床兼有坐、卧功能,《释名》云:“人所坐卧曰床。床,装也,所以自装载也。”[2](汉)刘熙:《释名》,中华书局2016 年版,第85 页,第85 页。而作为卧具的床大多装有围栏。到西汉后期,又出现了专为坐具的榻,《释名》云:“长狭而卑曰榻,言其鹌榻然近地也。”[3](汉)刘熙:《释名》,中华书局2016 年版,第85 页,第85 页。《初学记》引服虔《通俗文》说:“床,三尺五曰榻板,独坐曰秤,八尺曰床。”[4](唐)徐坚辑:《初学记》,清同治光绪间南海孔氏三十有三万卷堂重刻古香斋袖珍十种本。可见榻是比床要矮小的一种用具。但是总体而言,二者是极为相似的。魏晋南北朝时期,床、榻逐渐变得宽大起来,作为坐具,可坐两到三人。

洛阳东汉墓壁画二人坐榻[7]李宗山:《中国家具史图说》,湖北美术出版社2001 年版,第27 页。

从早期出土的苇席到后来样式各异的席,根本性的变化不大,原因在于人们坐的习惯是一样的。当然坐是一种具有社会交往功能的行为,于是坐有礼仪。这种礼仪在西周基本形成,后世沿用。《周礼·春官·司几筵》云:“司几筵:掌五几、五席之名物,辨其用与其位。”[5](清)阮元校刻:《十三经注疏·周礼注疏》,中华书局1980 年版,第774 页。其中“五席”是指“莞、藻、次、蒲、熊”,莞是用未长大的蒲草编的席,藻是修饰过有花纹的席,次是列次成文的竹席,蒲是用菖蒲草编成的席,熊是熊皮制成的席。其中莞席一般铺在下面垫地,《诗经·小雅·斯干》云:“下莞上簟,乃安斯寝。”[6](清)阮元校刻:《十三经注疏·毛诗正义》,中华书局1980 年版,第437 页。“司几筵”的主要职责是辨别席的用途和所当陈设的位置。不同的场合要铺不同的席:大朝觐、大飨礼、大射礼,分封立国、策命诸侯时,在王位后面设置黼依,所谓黼依就是绛色帛上绣有黑白相间斧形花纹的屏风,黼依前边朝南方向铺设一层有黑丝带镶边的莞席,莞席上再加铺一层边缘画有云气图案的五彩蒲席,蒲席上再加铺一层绣有黑白相间斧形花纹丝带镶边的竹席,三层席叠加在一起,再在席的左右两端设置玉几。祭祀先王和接受尸的酢酒时所铺设的席也是这样的。诸侯祭祀宗庙,为神铺设以有花纹的丝带镶边的蒲席,蒲席上面加铺一层用黑色丝带镶边的莞席,再在席的右端设置雕几。为诸侯接受酢酒铺设的酢席,是先铺上带有黑色镶边的莞席,莞席上面再加一层边缘绘有花纹的五彩蒲席。在王的宗庙里为国宾在堂上窗前铺席也是这样,国宾若是诸侯,就在席的左边设置雕几;国宾若是孤卿大夫,就在席的左边设置红漆几。王发徒役田猎,举行貉祭时就铺设一层熊席,席的右端设置黑漆几。凡是丧事中的奠祭,铺设苇席,席的右边设置素几;奠祭时放置黍稷的席是绘有黑白相间斧形花纹丝带镶边的萑席,诸侯设奠的萑席就用有图纹的黑色长条丝带镶边,每口棺设一张几[1]参见徐正英、常佩雨译注:《周礼》,中华书局2004 年版,第443—446 页。。另外,据《仪礼·燕礼》记载,在宴饮前,小臣通知国内群臣,然后由小臣在东阶为国君铺上双层席,席头朝西,国君登堂就席,面向西。于是卿大夫、士人、庶民为官者、小臣依次按照规定的朝向站在规定的位置上,开始一场礼仪严谨的宴饮活动。由此我们知道,席的应用根据不同的身份、场合而不同,而且席通常搭配几来使用。所用的席都有不同的镶边,让席更牢固也更美观。但是这种繁复的礼仪形式也只代表着某种理想的境况,它所表明的是古人对礼仪的重视。

铺席有规范,坐席有礼仪,《礼记·曲礼上》中对坐席的礼仪进行了详细的阐述。一是规定了坐的基本姿势:“坐如尸”“坐毋箕”“虚坐尽后,食坐尽前。坐必安,执尔颜”,即坐着要像祭祀时的尸那样端重;不要像畚箕一样把双腿岔开;不是饮食之座应尽量往后坐,饮食之座则要尽量靠前;坐要安稳,始终保持自然的神态。二是规定了坐要孝亲:“为人子者……坐不中席”“父子不同席”“有忧者侧席而坐,有丧者专席而坐”[2](清)阮元校刻:《十三经注疏·礼记正义》,中华书局1980 年版,第1230 页、第1239—1240 页、第1243—1244 页。,即做儿子的不可坐在席的中间,父子不可同席而坐,父母有病的人要独席而坐,父母去世不久的人只坐单层席。三是规定了坐要尊师长:如“群居五人,则长者必异席”“奉席如桥衡,请席何乡,请衽何趾。席南乡北乡,以西方为上,东乡西乡,以南方为上”“侍坐于所尊,敬毋余席”[1](清)阮元校刻:《十三经注疏·礼记正义》,中华书局1980 版,第1239—1240 页、第1243—1244 页。,即平辈五人同居一处,应让年长者另坐一席;双手捧席要横着,像井上汲水的桔槔那样左端昂起右端低垂;为尊者铺设坐席要问面向何方,要问脚朝何方;席南北方向铺设以西方为尊位,东西方向铺设以南方为尊位;在所尊敬的人身边陪坐,要尽量靠近,不要使自己的席端留有余地。另外,请益、应答先生,见到执掌火炬的人、端饭的人、主人的贵客,君子问及另外的事,长者将给自己斟酒,都要起身站立表示尊重。四是规定了坐要礼客:“客至于寝门,则主人请入为席,然后出迎客”“若非饮食之客,则布席。席间函丈,主人跪正席,客跪抚席而辞,客彻重席,主人固辞,客践席,乃坐。……将即席,容毋怍”[2](清)阮元校刻:《十三经注疏·礼记正义》,中华书局1980 版,第1239—1240 页、第1243—1244 页。,即客人来到主人内室门口,主人要请客人稍等,自己先进去铺好席位,再出来迎接客人;若不是请来吃饭的客人,席要散开些,席与席之间要有一丈的距离;当主人跪着为客人整理席位时,客人也要跪着并且按住席子辞让;客人提出要撤去重叠的席子时,主人要一再地表示辞让阻止;客人就席之后,主人才能坐下;将要就席,仪容要庄重,不可有失常态。五是规定了坐要别男女:“男女不杂坐”“姑、姊、妹、女子子,已嫁而反,兄弟弗与同席而坐。”即男女不可同坐在一起;姑母、姐妹、自己的女儿出嫁以后回到娘家,兄弟不可与之同席而坐。此外,还有一些敬人的规定,如“离坐离立,毋往参”[3](清)阮元校刻:《十三经注疏·礼记正义》,中华书局1980 版,第1239—1240 页、第1243—1244 页。,即遇到两个人并排坐或立着,就不要再插身其间。

熏笼、佛座与墩、凳

自先秦至汉末三国,人们基本上都是席地跽坐,从汉末至魏晋南北朝,随着佛教传入和西北民族进入中原生活,西亚、中亚地区的盘坐和垂足高坐的方式对人们的生活产生了深远的影响。于是,由佛教传入带来的坐具给人们的生活带来了新的风气。

从跪坐发展为垂足高坐的过程大约经历了由魏晋到唐末的漫长岁月。在这800 多年中,中国社会思想和形态发生了急剧的变化,这些变化逐渐表现在社会生活上,其中坐姿的变化是十分显著的。究其原因,“如果没有胡床的外来,没有佛教徒跏趺坐和垂脚坐小床的广泛流传,没有国内各民族大融合,没有玄学兴起对礼教的抨击,没有文化思想上的开放融合浪潮,总之,没有汉末以后国内外物质和精神文化交流所引起的碰撞,从而唤起的人们精神上的某种觉醒,便不可能由商周两汉汉人的跪坐,发展为唐以后汉人普遍的垂脚高坐”[1]朱大渭:《中古汉人由跪坐到垂脚高坐》,《中国史研究》1994 第4 期。。

魏晋南北朝时期,适应垂足高坐的坐具,除了增高的床、榻,如《女史箴图》中出现的高及膝盖的床和床前几,还有东汉后期从西域传入中原地区的胡床,西晋末期以前由僧侣从印度带来的绳床,受佛座影响转化而来的墩、凳,等等。不少学者将古代的坐具大致分类席、床、椅三类,然而从形制上看,席和低矮的床、榻是类似的,适于跪坐或箕踞;墩、凳则均为体型较小的坐具,适合垂足高坐或盘坐,与床、榻区别很大;而由绳床发展而来的椅子则有靠背,有些有扶手,与墩、凳也有较大不同。“器物性质之辨别,形制最为重要。”[2]翁同文: 《中国坐椅习俗》,海豚出版社2011 年版,第66 页。因此,我们不妨将墩、凳一类的坐具独立出来,当作一种特出于席、榻和椅子的坐具来看。

墩、凳一类的坐具,有薰笼,沈从文说:“(西安王家坟村出土的妇女三彩釉陶俑)坐具作腰鼓式,是战国以来妇女为熏香取暖专用坐具。大小不一,因为此外还用于薰衣被或巾帨。近年战国楚墓出的薰笼,还多如一般鸡笼,即《楚辞》所称‘笼篝’。或如捕鱼罩笼,也即《庄子》中‘得鱼忘筌’的‘筌’。一般多用细竹篾编成,讲究些则朱黑髹漆上加金银绘饰。汉晋时通名‘薰笼’……南北朝时转为佛教中特别受抬举的维摩居士坐具。受佛教莲台影响,作仰莲覆莲形状,才进展而成腰鼓式。唐代妇女坐具,亦因此多作腰鼓式,名叫‘筌台’或‘筌蹄’。宫廷用于年老大臣,上覆绣帕一方,改名‘绣墩’,妇女使用仍为‘薰笼’。”[1]沈从文:《中国古代服饰研究》,商务印书馆2011年版,第381 页。

有墩,胡文彦、于淑岩将佛座和墩连起来说,认为南北朝时期“佛座——墩的出现,对于我国家具品种的丰富,尤其是对于凳类家具的发展,起到了至关重要的作用。这些佛座的造型,大致分为腰鼓形和方形两类”[2]胡文彦、于淑岩:《中国家具文化》,河北美术出版社2004 年版,第21 页。。刘显波、熊隽认为:“入唐以后,一种后世通常称为‘鼓墩’、‘坐墩’的圆桶形或圆鼓形坐凳开始出现在图绘资料上。……坐墩大约也是随佛教一同由丝绸之路传入的,只是它的传入较绳床、胡床、筌蹄略晚。”[3]刘显波、熊隽:《唐代家具研究》,人民出版社2017 年版,第91 页。杨森通过对敦煌壁画的研究,认为“莫高窟壁画中很少有绣墩,榆林窟则多见绣墩,多出现在唐宋壁画上”,“敦煌壁画中的坐墩数量相当多,集中出现在唐宋壁画上,北朝壁画上数量少”[4]杨森:《敦煌壁画家具图像研究》,民族出版社2010 年版,第176 页。。王世襄指出:“坐墩不仅用于室内,更常用于室外,故传世实物,石制的或瓷制的比木制的还多。它又名‘绣墩’,这是因为墩上多覆盖锦绣一类的织物作为垫子,借以增其华丽。”[5]王世襄编著,袁荃猷制图:《明式家具研究》,生活·读书·新知三联书店2008 年版,第35 页。

这些研究的侧重不同,但梳理其中的线索可知,墩有腰鼓形、圆桶形和圆鼓形等,在上面覆盖锦绣类织物,又叫“绣墩”。它的来源一般认为有两种:一是战国时期的薰笼,因为其腰鼓式的形态类似薰笼;一是佛座,随着佛教的流行,佛教文化进入人们的生活,于是佛座也逐渐世俗化,成为普通坐具。而研究坐墩,则需要从绘画中去看,在北朝的壁画中就已经出现了坐墩,但是要到唐宋时期,才真正流行起来。

“凳”字的出现略晚,《说文解字》不收,而晋人吕忱《字林》中已经有了。《字林考逸》中说“凳,床凳”[6](清)任大椿撰,(清)陶方琦补,(清)诸可宝补附:《字林考逸》,海宁钱氏清风室刻清风室丛刊本(1871—1936)。,《释名》说“榻登,施大床之前,小榻之上,所以登床也”[7](汉) 刘熙: 《释名》,中华书局2016 年版,第86 页。,由此可知,凳本来是供登榻使用的。“做法一般是在宽木板之下施以矮足或立板。一旦足部加高便成了名符其实的凳子。”[1]李宗山:《中国家具史图说》,湖北美术出版社2001 年版,第233 页。后来,凳的名字泛化,形制、功能类似的用具都可以称为凳子。

目前,对于墩、凳一类坐具的名称还不甚分明,但我们知道墩、凳一类坐具的特征是:没有靠背、体积较小、适合垂足而坐或盘坐。至于它们的起源,很难说清楚,但有一点是十分明确的,即佛教对墩、凳最终发展成为一种受欢迎的日常坐具起了很大作用。细腰鼓形的坐墩在佛教中是很普遍的,比如莫高窟北凉第275 窟《贤愚经·月光王本生》部分中菩萨坐的便是细腰鼓形坐墩,北魏龙门石窟莲花洞中菩萨坐的也是细腰鼓形坐墩,山东益都北齐石室墓线刻画像《商谈图》中主人坐的也是这一类的坐墩。这种坐墩在佛教中一直流行,莫高窟隋第420 窟《法华经变相》部分中佛或菩萨坐的细腰鼓墩有20 多处。北朝的佛教艺术多处于按照印度粉本描绘的阶段,而此前的很长时间,中原地区也少有这种坐具和坐法。经由佛教的影响,这种细腰鼓形的坐具进入日常生活,《梁书·侯景传》说“以轜车床载鼓吹,橐驼负牺牲,辇上置筌蹄,垂脚坐”,“床上常设胡床及筌蹄,著靴垂脚坐”[2](唐)姚思廉:《梁书》,中华书局1973 年版,第859 页、第862 页。。

到了唐代,壸门造型在高型坐具中得以应用,于是大约在盛唐时发展出壸门式凳。壸门,在宋代李诫《营造法式》中写作“壶门”,即“唐宋时常用在须弥座及床座上的开光”[3]王世襄编著、袁荃猷制图:《明式家具研究》,生活·读书·新知三联书店2008 年版,第344 页。。这种壸门结构多用在长凳上,而方凳、圆凳则较少。也有人认为这一时期的凳子,是融合了榻的特性和功能。壸门长凳在敦煌壁画中常见,如莫高窟盛唐第445 窟《弥勒经变·三会说法》中,两名僧人就坐在壸门长凳上;方凳在五代卫贤《高士图》中出现在廊柱之间;圆凳的例子较少,莫高窟中唐第126 窟南壁《观无量寿经变》中有一具大约可以被认定为壸门圆凳的家具。唐代还出现了一种月牙凳,凳面形似弯月,腿子在壸门和勾脚基础上加以变化,增加雕花装饰,显得雍容华贵,“是唐代家具师的伟大创造”[4]胡文彦、于淑岩:《中国家具文化》,河北美术出版社2004 年版,第26 页。。我们今天在《捣练图》《宫乐图》等名画中还能看到月牙凳的影子。宋代,墩、凳的形态基本稳定下来。墩有鼓墩、圆墩、方墩等,往往保留着两种物体的痕迹,“即来自藤墩的圆形开光,和来自鼓腔钉蒙皮革的鼓钉”[1]王世襄编著,袁荃猷制图:《明式家具研究》,生活·读书·新知三联书店2008 年版,第35 页。。凳有带横枨的长凳、四脚的方凳,以及圆凳、月牙凳、小板凳等。到了明代和清前期,墩的造型大致与宋代类似;杌凳则有束腰和不束腰、弯腿和不弯腿之分,当然这在之前已经有了端倪,只是明式家具以简洁的造型,将这些结构的美感更好地呈现出来。

绳床、胡床与座椅

椅子之名出现得较晚,唐贞元年间《济渎庙北海坛祭器杂物铭》有“绳床十,内四倚子”的记载[2](清)王昶:《金石萃编》卷一〇三,中国书店1985 年版,第11 页。。但是椅子之形的出现则要早得多,关于椅子起源的讨论从宋代就开始了,其中椅子源于胡床之说最为流行。但是随着研究的深入,学者们逐渐认识到这种说法的问题。于是一种新的观点被提出来,并在之后的几十年间逐渐被人们接受。1976 年美国汉学家侯思孟(Donald Holzman)以法语撰写的《关于中国座椅的起源》发表,文章辨析各家说法,指出绳床有靠背,座椅部分固定,不能折叠,西晋末年佛图澄坐的绳床是最早的例证,是僧侣从印度传来,供长期坐禅入定使用。又指出椅子名称的出现及世俗人士坐椅子,在唐文宗开成三年(838)入唐的日本僧人圆仁的书中,已有例证[1]Donald Holzman, A propos de l'arigin de la chaise en chine, Revue T'oung Pao, vol. LII/45 pp.279-292, Leiden,1967.。之后,有吴同以英语撰写的《从输入的游牧人坐具到折叠扶手靠椅》一文,用大量实物遗迹,辨析胡床、绳床二者的差异,指出绳床为中国坐椅的起源[2]Wu Tung, From Imported “Nomadic Seat to Chinese Folding Armchair”, Boston Museum Bulletin Vol. LXXI,1973.。二者虽然论证不同,但结论一致。

唐代《宫乐图》中的月牙凳

既然绳床为椅子的起源,那么绳床的情形如何呢?其中最早的关于绳床的记载为晋怀帝永嘉六年(312),“襄国城堑水源在城西北五里团丸祀下,其水暴竭。(石)勒问澄:‘何以致水?’……澄坐绳床,烧安息香,咒愿数百言,如此三日,水泫然微流。有一小龙,长五六寸许,随水来出。……有顷,水大至,隍堑皆满”[3](梁)慧皎撰,富世平点校:《高僧传》,中华书局2023 年版,第387 页。。这一记载颇有传奇色彩,坐在绳床上的佛图澄烧香、念咒三天,就让本来干涸的水源重新流出来,而且还带出一条长五六寸的小龙。其中佛图澄所坐绳床,经过学者的论证,是有靠背可倚的,依据多是绳床的来源地印度多坐藤椅,中国文献的证据,经过不断地搜集,除了引证较多的白居易《爱咏诗》中的“坐倚绳床闲自念,前生应是一诗僧”一句;尚有唐末李匡乂《资暇集》卷下末条所说“近者绳床,皆短其倚衡,曰折背样,言高不及背之半”,明言绳床有背,且有“倚衡”之名;还有《李白集》中混入后人拟作的《草书歌》“吾师醉后倚绳床”句,唐代韩翃诗“暮倚绳床一室空”,唐代裴度诗“脱巾斜倚绳床坐”等[4]参见翁同文:《中国坐椅习俗》,海豚出版社2011年版,第60—63 页。。除了有靠背之外,绳床的坐面、扶手等也是显著的特征,杨森认为“坐面深而宽,上有麻和棕、藤绳编织的椅子坐具即是绳床”[5]杨森:《敦煌壁画家具图像研究》,民族出版社2010 年版,第119 页。,并且举出莫高窟西魏第285 窟的例子来说明绳床的特征。画中僧人趺坐,坐具坐面很深、呈斜线网格状,有扶手和靠背,搭脑二出头,类似后世的官帽椅。

从西晋末年传入的绳床算起,到椅子在宋代普及流传的过程,长达800 余年,这其中,绳床如何进入世俗世界,成为人们的坐具,是值得讨论的问题。翁同文在《中国坐椅习俗》一书中肯定了侯思孟、吴同的观点,并且补充了绳床世俗化的过程,于是我们得以了解从绳床到椅子的发展过程。他指出:“唐武周末年到中唐穆宗之一百二十余年,四百年来限于僧侣禅床之绳床已经世俗化,同时又相继出现倚床、倚子、椅子等通称,且与扶手靠椅性质全同之绳床,终于高大其制,成为帝王仪典场合之御座,故此实为椅子发展史上之枢纽时期,以后又经三百余年,民间始于椅子通名之下,普遍使用。”[1]翁同文:《中国坐椅习俗》,海豚出版社2011 年版,第10 —11 页。

敦煌莫高窟第285 窟窟顶北坡左下角“西魏扶手椅”线描图

唐代绳床成为世俗化的椅子之后,又幻化出不同的形制:靠背椅、扶手椅、圈椅等,奠定了后来椅子的基本样式。唐代的靠背椅,如1998 年北京陶然亭发掘的唐肃宗乾元二年(759)何数的墓中出土的墓主人形象壁画,其中何数就坐在一张靠背很高的椅子上,靠背的弓形搭脑要比坐着的人高出不少,椅子没有扶手。在同一时期的日本绘画中也有类似靠背的椅子。到晚唐五代,靠背椅与桌案结合,方便了人们的饮食起居。到宋代,“靠背椅的搭脑多为出头式,多数向两侧伸出很多,与宋代官帽的幞头展翅有一定程度的联系,在形式上也增加了对比性。以搭脑形状分,宋代靠背椅可以分为两大类:直搭脑靠背椅与曲搭脑靠背椅”[2]邵晓峰:《中国宋代家具——研究与图像集成》,东南大学出版社2010 年版,第25 页。。从图像上看,宋代扶手椅的靠背,已经有了有弧度的曲面靠背板,如宋代《女孝经图》中的椅子,就可以明显看出靠背板的弧度。这种样式到了明代,又因靠背板和搭脑的变化,有搭脑出头、面宽较窄、靠背比例高、靠背板为木板的灯挂椅;搭脑不出头的一统碑椅,其中以直棂作靠背的又叫木梳椅,等等。

唐代《挥扇仕女图》中的“唐圈椅”

扶手椅有靠背,坐面的左右两边加装可以放手的扶手,人坐上去比较端正也比较放松,是很理想的坐具。从出土的壁画看,唐代的扶手椅多为四出头样式的,有些带有管脚枨。五代画家王齐翰《勘书图》中的扶手椅便是四出头样式,其中前面的管脚枨低于左、右、后方的三根,后来明式的“步步高”“两上两下”管脚枨大约始于五代时期。另有一种靠背低矮,与扶手齐平的扶手椅,与后来的玫瑰椅样式相类,也有个别靠背高于扶手,与玫瑰椅样式一致。到了明代,扶手椅基本上确立了玫瑰椅和官帽椅两种,而官帽椅又有四出头官帽椅和南官帽椅之分。其中南官帽椅搭脑和扶手四处都不出头,起坐时不会挂住衣服,十分便利。明代南官帽椅中有一种紫檀扇面形南官帽椅,被王世襄誉为“紫檀家具中的无上精品”,其“椅盘前宽后窄,……大边弧度向前凸出,平面作扇面形。搭脑的弧度则向后弯出,与大边的方向相反,全身一律为素混面,……只在靠背板上浮雕牡丹纹团花一窠……管脚枨不但用明榫,而且索性出头少许,坚固而并不觉得累赘,在明式家具中殊少见。它可能是一种较早的造法,还保留着造大木梁架的手法”[1]王世襄编著,袁荃猷制图:《明式家具研究》,生活·读书·新知三联书店2008 年版,第57 页。。这种椅子型号硕大,可以盘腿而坐,但是从正面看上去又不显得笨重,再加上软屉的坐面,可谓具有绳床的特色,又把椅子的美感发展到极致。

唐代有一种靠背和扶手连成一体,形成椅圈的椅子样式,即圈椅。因为它和明清时期流行的圈椅有所不同,所以一般称这种椅子为“唐圈椅”。年代比较可靠的“唐圈椅”出现在周昉的《挥扇仕女图》中,图中一名贵族女子,手执纨扇慵懒地坐在圈椅上,靠背略高于扶手,从靠背向两侧形成自然的弧度,能够很好地承托身体和放置手臂。到宋代,圈椅的样式多起来,其中《会昌九老图》中的圈椅,样式简洁,结构匀称,为明式圈椅奠定了基础。

冠以椅名的还有一种特殊的样式,即交椅,俗语有“第一把交椅”的说法。明代的交椅有直后背和圆后背之分,“后者是显示特殊身份的坐具,多设在中堂显著地位,有凌驾四座之势”[1]王世襄编著,袁荃猷制图:《明式家具研究》,生活·读书·新知三联书店2008 年版,第64 页。。这种能够折叠的交椅,学术界已经形成共识,是由胡床演变而来。宋代高承《事物纪原》引《风俗通》说:“汉灵帝好胡服,景师作胡床,此盖其始也,今交椅是也。”[2](宋)高承辑:《事物纪原》,清光绪二十二年长沙刻惜阴轩丛书本。南宋张端义《贵耳集》中也记载:“今之校椅,古之胡床也。”[3](宋)张端义:《贵耳集》,清嘉庆十年虞山张氏照旷阁刻学津讨原本。胡床是东汉后期从西域传入中原地区的。《后汉书·五行志》记载:“汉灵帝好胡服、胡帐、胡床、胡坐、胡饭、胡空侯、胡笛、胡舞,京都贵戚皆竞为之。”[4](晋)司马彪撰,(梁)刘昭补注:《后汉书志》,中华书局1965 年版,第3272 页。可见当时胡床、胡坐的流行。魏晋时期,胡床在战争中使用较多,如曹操西征马超,“将过河,前队适渡,超等掩至,公犹坐胡床不起”[5](晋)陈寿撰,(宋)裴松之注:《三国志》,中华书局1982 年版,第35 页。。这一时期,“从……使用胡床的人群来看,有皇帝、权臣、官僚、将帅、讲学者、反叛者、行劫者、村妇等,其中包括汉人和少数民族在内;从胡床使用范围来说,指挥战争,观察敌情,皇帝宫室,官府公堂,舟车行旅携带备用,庭院休息,接客,狩猎,竞射,聚会,讲学、吹笛、弹琴、行劫等等,都有使用胡床的;胡床使用的地域,几乎遍布南北各地,可见胡床为人们进行各种活动的常用坐具”[1]朱大渭:《中古汉人由跪坐到垂脚高坐》,《中国史研究》1994 年第4 期。。南朝梁庾肩吾《咏胡床应教诗》云:“传名乃外域,入用信中京。足欹形已正,文斜体自平。临堂对远客,命旅誓出征。何如淄馆下,淹留奉盛明。”[2]逯钦立辑校:《先秦汉魏晋南北朝诗·梁诗》,中华书局1983 年版,第1999 页。也可见胡床的受欢迎程度。隋朝胡床应用更加广泛,因为高祖杨坚忌“胡”字,器物涉“胡”字的,都下令更改,所以胡床又名“交床”。至于胡床的形制,《资治通鉴》胡注说:“交床以木交午为足,足前后皆施横木,平其底,使错之地而安;足之上端,其前后亦施横木而平其上,横木列窍以穿绳绦,使之可坐。足交午处复为圆穿,贯之以铁,敛之可挟,放之可坐;以其足交,故曰交床。”[3](宋)司马光编撰:《资治通鉴》,中华书局2011年版,第7944—7945 页。这是很全面的描述,简单来说,所谓胡床,形制等同于今天的马扎,其中有几个值得注意的特点,即木头交错为支撑,这样就可以折叠收纳;坐面是在横木上打孔穿绳绦,如此一来舒适二来便于折叠;交错的木头用铁贯穿,这样就比较结实。从胡床到交椅,目前所见较早的是张择端《清明上河图》中有至少三把交椅,椅背搭脑有直、圆两种;南宋墓出土的画像石上也有交椅的形象。这说明至少在两宋之际,交椅已经形成并经过了一段时间的发展。其中吸收圈椅圆形靠背的圆搭脑型交椅比较常见,大概是因为圆形椅圈坐起来确实更舒适。

宋代《会昌九老图》中的圈椅

敦煌莫高窟第257 窟壁画《须摩提女因缘》中的胡床

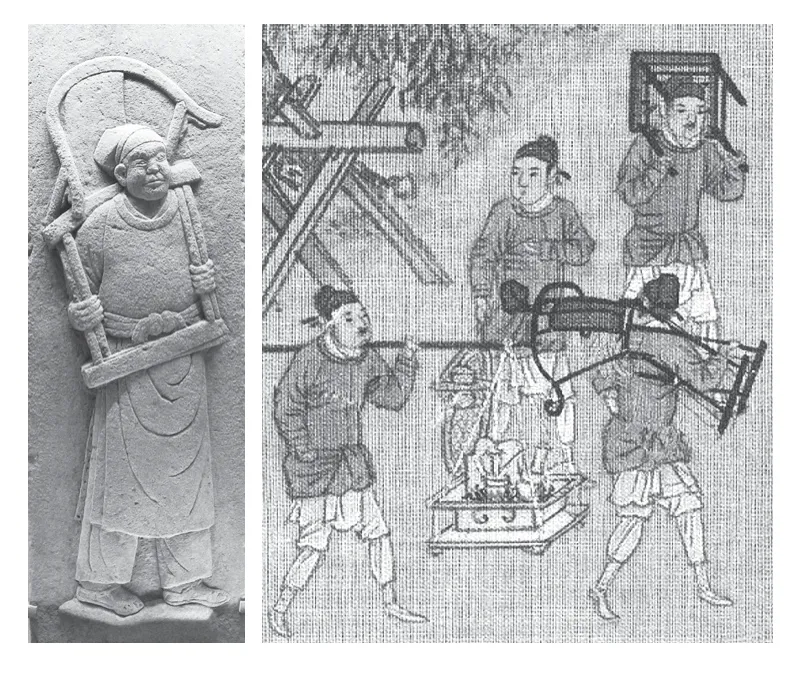

左图:宋代赵翁墓画像石中肩背交椅的男仆 右图:宋代《春游晚归图》中的交椅

作为实用、审美、礼仪的坐具

从席地而坐到垂足高坐,中国古代的坐具经历了从席到椅的发展历程,在这个过程中,古人于本土与外来的思想交汇中始终在寻找既合乎礼仪又舒心适体的坐姿。各种传统的、外来的坐具轮番登场、相互影响、不断演变,形成了今天的多元格局。在这种格局中,坐具发挥着实用、审美和礼仪的功能。因为坐具缘人而有意义,也不妨说坐具有这三重境界。

作为实用工具的坐具,首先要满足人们日常生活的需求。可以想见,生活在中原大地上的先民要克服寒冷和潮湿,在一天的劳作之后得到充足的休息,必须要将身体与寒冷潮湿的大地隔绝开来,席的诞生就变成了自然而然的事情。但处于亚热带的中原大地,不像地处热带的印度那样炎热,也不像北方大地那样寒冷,于是人们用身边的草苇皮毛编织、制作的席,便是绝佳的坐卧用具。而当佛教传入中原,中原与西北少数民族不断交流融合,适合礼佛打坐的绳床、便携的胡床更好地满足了人们日常生活的需求。由绳床发展到椅子,其靠背和扶手在不断的更新中变得更加贴合人的躯体,更便于人们坐上去放松身体;由胡床发展到交椅,增加了直或圆的靠背,在便于折叠携带的同时,加强了对身体的承托;椅、凳的坐面用棕、藤、丝线绳子制成,增加透气性的同时也增加舒适感;这些都是实用主导下的选择。当然,有些坐具还要与其他用具搭配起来,才更为便捷,比如榻搭配凳,高型椅子搭配滚凳。

在满足实用功能的同时,坐具还有一种审美功能。在审美性上,席与墩、凳和椅子不同。席的美,首先表现为一种秩序感,从考古发现的实物来看,席面的主体呈现出一种纵横交错的秩序,这种秩序让一根根篾片咬合得更为牢固,也在主观上创造出一种交错延伸的美感。在秩序感的基础上,还有经过装饰的席面,比如“五席”中的藻席有修饰过的花纹。席的美还表现在镶边上,上文提到黑丝带镶边的莞席、边缘画有云气图案的五彩蒲席、绣有黑白相间斧形花纹丝带镶边的竹席、有花纹的丝带镶边的蒲席、边缘绘有花纹的五彩蒲席、绘有黑白相间斧形花纹丝带镶边的萑席等,镶边不但能让席子的边缘更为牢固,还能在视觉上增加席面的丰富性。席取材于自然的苇、蒲、竹等,从花色上看,席面在整体比较素雅、清爽,镶边的丝带则丰富、深沉;从质地上看,编织席面的草、竹粗糙、挺韧,镶边的丝带则细腻、柔软;两相对比,镶边起到了点缀的效果,也营造出稳重的质感。而椅、凳的美感首先表现在形体上:腿足的顺直与搭脑、靠背的弯曲组合,边框的固硬与坐面的柔韧相济,在彰显稳固的同时给人一种柔和的视觉愉悦感;其次表现在材料上,一般的白木家具讲究材料的顺直洁净,上等的硬木家具则讲究纹理的丰富和谐,随着明代以来外来木材的大量输入,逐渐形成了一种对于黄、紫硬木的深沉雅致之美的追求;再次是纹样,由于缺少实物,且绘画中的坐具往往省略细节,我们对于宋代及以前坐具的纹样缺乏了解,但是从明式家具上,大约可以窥见能工巧匠制作椅、凳时的审美追求,比如坐墩上的鼓钉、椅子上的碗口线,靠背上的雕花、牙板上的云纹等,都在用简洁而寓意美好的点、线形态增加沉稳坐具的灵动感。到了清代,椅、凳上的雕花变得繁复,创造出另一种繁复而世俗的美;最后是搭配,椅、凳等坐具与桌案柜架的搭配,让居室变得和谐而充实。

除实用、审美之外,坐具还具有象征性、礼仪性的精神功能。“器具的实用性往往与其容积(内容)有关,审美特性与其外观形式有关,象征性则是以器具的内容、形式为基础实现的进一步外向价值延展,它使器具由质料性存在、形式性存在进一步跃升为符号性存在,由人工物跃升为意义物。正是在此意义上,器具超越了实用和审美价值,最终走向了政治、哲学、神学或形而上学。”[1]刘成纪:《中国上古器具观念的哲学发生》,《暨南学报(哲学社会科学版)》2017 年第8 期。坐具与其他家具不同的是,它的社会属性很强,在人与人的正式交流中、重大礼仪场合,它扮演着不可或缺的角色。于是坐具自然而然地承担起了一种象征性、礼仪性的功能。上文提到的“司几筵”面对不同的人、在不同的场合要铺设不同的席,于是用席便可以区分身份、场合。儒家礼仪中规定了人们坐的规范,于是由坐具便营造了一个礼仪的场所,在这个场所内,人需要按照礼仪的规范来展开自己的行为。自汉武帝独尊儒术以来,中国社会长期在儒家思想的影响下运行,于是不论是席地而坐还是垂足高坐,人们所奉行的都是一套行为准则,虽然坐具的形态总在衍进,但坐的人心中的那杆秤是不变的。在儒家的规范中,要求人们坐着需要保持端、静的姿态,但是中国社会自古就是包容性极强的,在这之外,人们平时坐的姿态则是闲、逸的,上文提到白居易“坐倚绳床闲自念”的诗便是证明。当然还有更为令人神往的姿态,《诚斋集》记载:“东坡谈笑善谑,过润州,太守高会以飨之。饮散,诸妓歌鲁直茶词云‘惟有一杯春草,解留连佳客’,坡正色曰:‘却留我吃草。’诸妓立东坡后,凭东坡胡床者,大笑绝倒,胡床遂折,东坡堕地,宾主一笑而散。”[1](宋)杨万里:《诚斋集》,宋端平二年刻本。这里东坡的幽默,再加上胡床折断、东坡堕地的情境,一种文人的逸气冲破历史的隔阂,直逼我们而来。

中国古代的坐具不断从外来文化中汲取外形上的优点,发展出独具特色的形制,又通过强大的文化感召力,将内运之后的形态向外输送,在不断的交流融合中,参与人类文明的建构。但不论是外取还是外传,其中两条精神的线索是不变的,那就是在先秦时代就已经形成的坐的礼仪范式,和历代不断完善的典雅的审美追求。不过时代在发展,人们的需求和审美在变化,外来的沙发等新坐具逐渐在人们生活中扮演重要的角色;同时,一部分人开始回溯经典,仿制、改造明式家具,并将它融入现代生活环境中,如汉斯·瓦格纳的“中国椅”。在创新和回溯中,我们把自己的文化和精神也灌注于这方寸之间,由它承载着我们走向未来。

——胡床与文化适应现象

——李白《静夜思》误读辨正之三