行走河套

冷 江

摊开中国地图,放眼西北,有两个重要的地理区域令人神往:一个是呈45 度角向西北方向伸出去的“拳头”,一个像是往东北方向张开的“手掌”。这个“拳头”就是历史上赫赫有名的河西走廊,也是丝绸之路必经之地;而那个“手掌”就是中国地理上非常奇特的黄河“几字湾”区域,也就是河套地区。河套是北方大漠草原与平原的天然分水岭,也是古代中原民族抵御外来侵略的战争前沿,历来为兵家必争之地。

河套平原上的摩西

我们在北京酷暑将退时,来到银川。下飞机后,迫不及待地赶往贺兰山。

沿途目之所及,平畴千里,绿树成行。虽没有见到瓜果飘香,但依然让我想起晚唐时期的翰林学士、曾官至尚书左丞的韦蟾。他在一首《送卢潘尚书之灵武》的诗里提到:“贺兰山下果园成,塞北江南旧有名。”可见隋唐时期,贺兰山下河套平原西部的宁夏平原已经得到了成规模的开发。诗中的灵武今属宁夏回族自治区,在当时是灵州总管所在地,也是灵武郡治所所在,还是朔方节度使驻地,是统辖整个银川平原的政治中心。诗中提到的卢潘尚书,正是在唐懿宗咸通十年(869)前后,出任灵武节度使。卢潘为官“历数镇”,多有建树,最后殉职于灵州。诗中提到的“果园成”,早在十六国赫连勃勃时期,灵洲一带已建设薄骨律镇,引黄河水灌溉,隋唐时期已成鱼米之乡。

事实上,贺兰山以东,阴山以南,北到石嘴山,南到中卫,都属于河套平原的西套。当地人一直流传着“黄河百害,唯富一套”的俗语,而600 公里莽莽苍苍的贺兰山千百年来一直以其地利之险、山势之雄,悍然矗立于内蒙古高原和宁夏平原之间。

贺兰山同阴山一样,是历朝历代中原王朝与草原部落征伐不断的狼烟之地。提到贺兰山,最著名的诗词是南宋岳飞《满江红》中的“驾长车,踏破贺兰山缺”,收复故土的一腔热血和满腹豪气,尽在纸上。此外,唐代王维的《老将行》里亦有名句:“贺兰山下阵如云,羽檄交驰日夕闻。”战阵如云,军情紧急,一幅战地激烈的场景扑面而来。而描写阴山最著名的诗句,是南北朝民歌《敕勒歌》:“敕勒川,阴山下。天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。”此外,唐代著名边塞诗人王昌龄“秦时明月汉时关,万里长征人未还。但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”的《出塞》一诗,同样流传千古。可见,无论是贺兰山还是阴山,作为河套平原上重要的天然屏障,既荫蔽着山下无数生民们繁荣的农牧业生产,也成为当时各方战争夺取的制高点。

早在春秋战国时期,赵武灵王就将赵国版图北扩,直抵阴山山脉,设立了云中郡。此后,秦始皇派蒙恬率大军将匈奴逐出河套,并迁内地民众三万人到河套戍边,同时在云中郡之外另设九原郡。西汉时期,卫青率军大败匈奴,收复河套。汉武帝设朔方郡和五原郡,筑城屯田养马,作为抵御匈奴入侵的基地。汉朝大量人口移民河套,引黄河水灌溉,农业生产得到迅速发展。到隋唐时期,贺兰山下的宁夏平原已经是绿树成行,瓜果飘香了。杜牧在《夏州崔常侍自少常亚列出领麾幢十韵》一诗中称赞:“榆塞孤烟媚,银川绿草明。”经历西夏、元代以及清代的开发,河套地区成为我国西北最重要的粮仓。

贺兰山得名据说是因其山形如骏马。撰于唐元和八年(813)的《元和郡县图志》称贺兰山“山有树木青白,望如骏马,北人呼骏为贺兰”。

我们到银川时,已是下午。天空阴暗,似有风雨将至。途中远望贺兰山,褐青色的山峦起起伏伏,像夜光下层层叠叠的海浪从天际扑来。随着逐渐走近贺兰山的山麓,却看见一块块斑白的巨石垒起了巍峨的山体,青白相间,颇似驳马。据说突厥语称“驳马”为“曷拉”,“贺兰”即为“曷拉”的汉语译音。肃穆而雄壮的贺兰山,像一个须发斑白、历经沧桑的老者,威严地俯视着每一个膝下的子民。

途中,本地司机告诉我,贺兰山下常年干旱缺水,路旁树木皆靠地下管网引水灌溉,成本极大。可以说历朝历代,河套地区的发展,水都是一个无法绕开的核心问题。

抗战时期,傅作义率军屯守于此,兴修水利。中华人民共和国成立后,他出任水利部部长,应该与此不无关系。除了傅作义外,还有两个人在河套水利事业上建立奇勋。

一个是元朝杰出的天文学家和水利专家郭守敬。他不仅主持疏浚了元大都的通惠河,打通了京杭大运河,还修复了宁夏引黄灌区,唐徕、汉延及其他10 条干渠、68条支渠,灌溉农田9万余顷,使宁夏平原成为“塞外江南”。

另一个人则更富传奇。号称“河西水利之父”的近代垦田治水专家王同春,堪称在河套地区的发展史上写下了最富神采的一笔。他在河套主持开挖干渠10 余条、支渠约300 条,总长4000 余里;他受政府委托,组织民团,抗击外来侵略者,保护了百姓的生命财产;他还极具经营意识,以水利起家,打造了五原隆兴昌镇的商业繁荣,并通商西北数省。他是我国近代黄河后套的主要开发者、经营者。王同春一生命途多舛:5 岁患病致一目失明。7 岁入私塾读书,因家境贫困,仅半年即辍学。后随父来到塞外谋生,辗转于宁夏磴口。之后,王同春到后套东部地商郭大义手下当了一名渠工。1873 年,郭大义决定对新短辫子渠进行疏浚和改造,王同春敏锐地发现这是改变自己人生的良机,便借款参与投资辫子渠。不到一年,新短辫子渠挖成,王同春也获得了人生的第一桶金。后来,王同春离开郭大义单挑大梁。他收留了上千名青壮劳力,并成功从蒙古族王公手中租到大片耕地,又买断了当时经营不济的一家商号“隆兴长”,在其旧址上重建房屋,盘活资产,搞活经营。不久,“隆兴长”商号便积累了雄厚的资本。从同治到光绪年间,他独立投资开渠五条:刚济渠、丰济渠、灶河渠、沙河渠、义和渠,又与人合伙开渠三条:通济渠、长济渠、塔布渠。这就是清末后套的“八大干渠”。在此基础上,他还挖通了超过270条支渠和无数小渠。经过修挖和调整,“八大干渠”发展成为“十大干渠”。1904 年后,后套地区已是渠道纵横、田畴相连、桑麻遍野的膏腴之乡。而据统计,彼时他拥有田地上万顷,一年可收粮20 余万石,成了富甲一方、名噪一时的富商大贾。从1891 年到1902 年,他四次共调出粮食9.5 万余石到各省救灾。1925 年,王同春为开挖新渠只身跳入黄河勘察,不幸昏厥在水中。待渠工把他抬出水面,年逾古稀的王同春已溘然长逝,永远离开了他心心念念的河套平原。

一部河套的发展史,不仅是北方部落与中原王朝征战的历史,也是人类引水用水,与大自然和谐共生的历史。站在人类生存和生命的起点上,瞭望整个河套平原,无数像摩西一样的英雄曾经在这里抛头颅洒热血,护佑一方,造福一方,巍巍贺兰山见证了这段历史,广袤而辽阔的河套平原就这样坚韧地活在历史中,也走向更好的未来。

贺兰山上的岩画与白云

终于到了贺兰山岩画公园的入口处。原本阴暗的天空突然放晴,阳光像炽热的手掌,热情地抚摸着我们的脸。我抬头仰望贺兰山,看见褐青色的山顶一下子被阳光洗刷得格外明亮,山顶上飘着一团一团的白云,像洁白的雪花轻轻飘荡。这是北国的云,透着广袤大草原上成群结队的牛羊的气息,也融入了河套平原上千里沃野的丰腴。她缓缓在山顶上移动,有时微微变换着形态。阳光穿过云层的时候,像是贺兰山澄澈的目光穿透了她简单而质朴的心房。

来贺兰山之前,看那些神秘的远古岩画,一直是我很久以来萦绕于心的愿望。终于来到了贺兰山下,此刻我倒并不显得那么急切了。我用自己渐渐平复下来的心静静品味着贺兰山的雄浑,也用自己渐渐迷离的目光轻轻触摸那些巨大的白色的岩石。同行的人告诉我,那就是著名的“贺兰石”。来之前,我特意上网查了一下:贺兰石,又称吉祥石、碧紫石,为宁夏五宝之首,被誉为宁夏的“蓝宝”。贺兰石产于贺兰山2600 米左右的悬崖上,是大自然经过数亿年的修炼而形成的“精灵”。当地人说,贺兰石是古代贺兰国公主因思念战争中牺牲的爱人而日夜流泪聚化而成。仔细看这些巨石,确实质地均匀细密,清雅莹润,绿紫两色天然交错,刚柔相宜,叩之有声,既有北方大漠的坚韧,又有草原儿女的柔情。我不禁为贺兰山这神秘而悠远的大自然的灵性所折服。

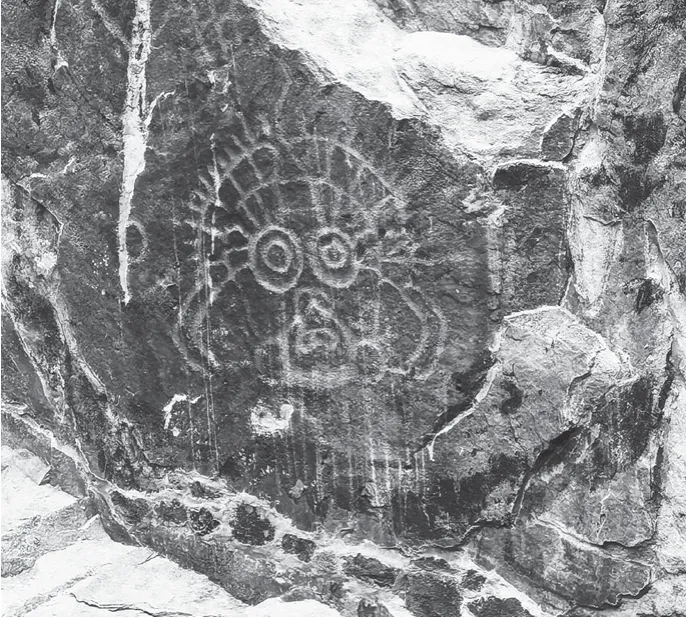

就在我渐渐沉迷于贺兰石的清雅莹润之中时,突然有人惊叫了一声:“看,岩画!”不经意之间,我们已经与第一幅岩画亲密接触:那是一头抽象的羚羊被深深镌刻在一块巨大的山岩上。羚羊的身体用两根若隐若现的线条勾勒而出,她的头顶上那一对锐利的羚羊角,与身体平面的线条构成了鲜明的对比,给全身增添了逼人的斗志;她的尾部是一个半弧形,看起来丰腴而饱满。她像一个初出茅庐,天不怕地不怕的愣头青,既给人以挑战一切的勇气,又溢出一份对周边世界的紧张、兴奋和隐隐的不安。我猜想她是一头刚进入青春期的小母羊,她对未来应该有无限憧憬。

接下来的一幅岩画,让我看到了远古人类超前的艺术想象力。那是在一块凸起的巨岩上整面雕刻了众多抽象符号的岩画群。正面中心位置的造型像倒挂的箭,箭尾是一个三角形,上面的底边非常平实,三角形里面是一根丫字形的箭羽。箭头笔直向下,似乎要穿透一切。左边斜上方是一张圆形的脸谱,脸谱上有抽象的眼睛、口鼻,甚至眉毛。这张脸谱整体轮廓不是标准的圆形,而是椭圆形,两只眼睛凹陷较深,鼻子部分用两个小黑洞来代表,下面的口部反而较小。在鼻孔与口之间有一个十字,给整个脸谱赋予了一份宗教和神秘的色彩。在这张大椭圆脸谱的下方还有一张幼儿的脸谱,两只耳朵格外鲜明,那呆愣愣的姿态,一看就给人一份稚嫩和憨厚的感觉。这张脸的眉眼都很分明,但下面的口鼻却直接以一个十字形取代了。眉眼和十字形相对紧凑,与上面那张相对严肃的脸谱比起来,这张整体看上去,有一份滑稽和轻松幽默的氛围。两张脸谱放在一起,一上一下,一大一小,一端庄一诙谐,相映成趣。可以想象,当时创作这一组画像时,创作者对人物性格和心理的刻画如何逼真。而箭羽右边的画像似乎更怪异。上面一张偏小的画像,也是一张脸谱,但是一张胖乎乎的大头造型,眉眼拉得很宽,两只眉毛连在一起,呈浅浅的弯月形,两只眼睛离得很远,像沙漠中两个黝黑的泉眼,头部像一颗爱心凹了进去。这张脸谱既像懵懵懂懂的孩子,又像憨憨的小肥猪,神态可以说极其活泼。脸谱的下方是一个更大更怪异的造型。这个造型首先奇特在一张四方脸下是延伸到两腮的宽阔的嘴唇,嘴里面有一排极其分明的对外裸露的牙齿,沿着嘴唇的两个嘴角,是两根斜斜向上45 度角的直线,导致整个脸的上半部配上这两根斜线,像北宋官员的帽子,又像外星人的飞行器,而那两根斜线就像飞行器的天线。

贺兰山岩画

整面巨岩几乎被这些抽象却传神的画像充满。我很难想象,当时远古的人类是如何整体构思,又局部进行个性化创作的。那些画像是他们心中天马行空的想象,还是他们曾经遭遇过更神秘更传奇的生命,我不得而知。这些贺兰山的岩画,就像是无数未解的谜,在今天的人们与千万年前的人类进行着遥远的对话,也进行着尚未破解的文明的传承。

贺兰山太阳神岩画

号称贺兰山岩画“镇山之宝”的是那张太阳神像的岩画。它位于一块半山腰内嵌进去的岩壁上。那面岩壁已经被打磨得极其平坦,像一面锗黑色的青铜镜,透着来自远古的神秘气息。整张造型极其夸张,也极富想象力。头顶上的一根根毛发又代表了一束束向外发射的阳光。整张脸谱最抓人眼球的是那两只重环形的眼睛,像两个银河系星环被刻在了岩壁上。而与两只眼睛相连的是一对半弧形下垂的硕大的耳朵,赋予了整个画面大胆的夸张构图。从眼睛到上面的弯月形眉毛,再到上面的发际线,都在向上方扩散着无尽的光泽,给人蒸蒸日上、无限生机的感觉。这让我想起了汉朝乐府诗《长歌行》里面的句子:“阳春布德泽,万物生光辉。”这种生命力的外溢是跨越千万年的,是任何事物无法阻挡的,是可以穿透一切自然的障碍的,也是可以穿越任何民族、肤色、种群的。对太阳神的崇拜,我想不只是先民对阳光的至高无上的期许,更是对生命力的本真的追求和对光明和未来激情的回应。

从贺兰口走出来,耳边还回响着那突然自天而下的贺兰山瀑布的清脆的落水声。回首看遥远的山顶和山顶上明净的天空,在那辽阔而壮美的蔚蓝色的天幕上,一团团硕大的云朵糅挤着、复合着,像巨大的洁白的哈达从天外向我们飘来。贺兰山就在这巨大的哈达下巍然沉寂,将无限悠远的神秘和对生命、对生活、对生存最传奇的想象播撒四方。

一个王朝的背影

我对西夏的神往,很大程度上是对其开国君主李元昊这个传奇人物的神往。在西夏博物馆里,我们第一次与西夏、与李元昊亲密接触。像赫连勃勃一样,雄才大略的李元昊审时度势,占据河套平原,依托贺兰山之军事屏障,将西夏疆域扩展至河西走廊,与周边政权成鼎立格局。然而,如果仅仅停留在军事上,那么李元昊不过是另一个赫连勃勃而已。但事实上,李元昊超越了赫连勃勃。他不仅在军事上是杀伐四方的奇才,在政治、文化、社会治理上都有自己独到的地方。首先在政治上,李元昊定都兴庆府,苦心经营河套平原作为立国根基,同时向西南两翼扩展,占据河西走廊,垄断丝路商道;扩展控制区域,增强西夏的战略纵深。李元昊不是一个穷兵黩武的武夫,他对于西夏建国有一套完整的治理体系。从颁布“秃发令”到制定西夏文字,从推崇佛教到崇尚儒学汉法,西夏形成了蕃汉融合的全新而独立的国体。能在辽、宋、金的环伺之下,于干旱而贫瘠的大西北建国,并历十代近200 年,堪称奇迹。西夏的传奇还不仅于此,它还为后世留下了敦煌莫高窟、安西榆林窟以及黑水城遗址里大量独特而生动的绘画和塑像。此外,西夏的夏国剑最有名,在宋朝被誉为“天下第一”。最让我称羡的是西夏教学体系也采用了两种体系,既有蕃学院,也有汉学院。能广融多民族文化精华,博采众家之长而为己所用,这才是西夏能够被《金史》赞誉“抗衡辽、金、宋三国”的内在根由。

从西夏博物馆出来,坐车不到10 分钟,我们就来到了西夏王陵。9 座高耸的帝王陵墓像一座座金字塔,静静矗立于苍茫的贺兰山下。下午的阳光斜斜地从贺兰山的山巅之上射过来,落在土黄色的陵墓上,给王陵愈加增添了恢宏、肃穆和神秘。安葬李元昊的3号陵,是9 座王陵中最高大最雄伟的王陵。据资料记载,原来黄土堆之外建有七层陵塔,陵塔之外,建有卫护王陵的阙台、月城、献殿以及碑和城墙。可以想见,当年建这些王陵的时候,场面该是何等庄严,建成之后又该是何等恢宏富丽。这些无语的建筑,是生者对亡灵最深切的悼念,也是后人缅怀逝者,追忆其功勋事迹的最直接的桥梁,更是今世与往世乃至来世最悠远的联系。

西夏王陵

李元昊作为开国之君,在宁夏建国拓疆,成就了一番霸业,固然令后人引为传奇,而对我来说,更吸引我的是他还主持修建了“昊王渠”,在贺兰山下引流灌溉,滋润沃野千里,并发行西夏货币,大大促进了河套平原农牧业发展和经济的繁荣,在富国的同时,让百姓收获实实在在的恩惠,这才是“民为贵,君为轻”,这才是“水能载舟亦能覆舟”。

一千多年过去了,贺兰山依然以其雄浑与静穆的姿态,巍然俯视着山下旷野之上这一座座王陵。荒草萋萋,黄土漫漫,多少烽火狼烟都消逝在这苍凉辽阔的塞北,多少雄杰伟士都沉没于这残垣断壁之中。夕阳西下,给无垠的旷野镀上了一层神秘的金色,西夏王陵在渐渐隐退的光影下,愈发显得苍凉而孤独。

沙湖:天使掉落在河套平原的一滴眼泪

头天晚上,在到底是去沙湖还是去沙坡头之间,我还在犹豫。后来召集所有人商议,意见相对集中:沙坡头只能看沙玩沙,而且离银川远;而沙湖不仅近,除了看沙玩沙,还能看鸟观湖。于是,我忍痛舍弃沙坡头,选择了沙湖。

我们第二天早早起床,到沙湖的时候,才早上9 点。远处幽蓝的湖水和碧绿的芦苇丛,在浩瀚的天宇下安详而静谧。夹杂着一丝丝水鸟羽毛的气息,微风将湖水的清凉和芦苇丛的清新,一起送来。我不禁深深吸了一口这塞外湿地的独有气味,感到自己的心也被渐渐打开了。

坐船进入湖的深处,沙湖的水面真的大啊,据说足足有45 平方公里。这相当于650 余个标准足球场的大小。湖很干净,蓝天和绿苇的影子一起糅进了水里,让湖水远远看着有一层淡淡的青色。水面在微风的吹拂下显出一层一层的浅浅的波澜,像浩瀚沙漠表面的纹理,更像少女那淡淡的羞涩笑容。

下船来到湖上的栈桥,沿着栈桥,我独自走向湖的深处。栈桥两旁都是密密的芦苇丛,芦苇丛下面是静静的湖水,偶尔芦苇稀疏处,可见一两只黑色的水鸟怯怯地走出来,一边小心翼翼地在滩涂上觅食,一边又时不时警觉地抬起脑袋,听见我的脚步声,迅速逃进了芦苇丛,像一个做贼心虚的小偷。我起初觉得很好玩,后来一想,又不禁有些尴尬和自责。其实,这一汪湖水,本就应该是这些鸟儿的天堂,是我们这些人类的不速之客,不经意间冒失闯入了她们的家园,做贼心虚的其实应该是我们啊!

站在湖中心,回望岸边的小山以及更远处苍茫而起伏的沙丘,不禁惊叹这大自然绝美的景致。沙湖此刻一半是秀美婀娜的江南水乡,另一半却是粗犷壮阔的塞北大漠。蔚蓝色的天空下,起起伏伏的沙丘和波光粼粼的湖面相映成趣,摇曳多姿的绿苇和活泼好动的水鸟共生共荣。

不知什么时候,向导突然出现,打乱了我美好的思绪。她告诉我,沙湖也就是这20 来年才成为生态旅游的塞北明珠的。50年代,这里属于平罗县西大滩,当时还是一片荒滩,杂草丛生,盐碱泛白,杳无人烟,条件艰苦。从50 年代一直到90 年代,都是农建第一师的前进农场在这里开荒种地、修渠垦殖。这支队伍前身是宁夏中卫起义的国民党第八十一军改编而成的独立第二军。1950 年独立第二军与陕北独立一师二团等整编为独立第一师,受命在宁夏同心县一带剿匪,同时大部分官兵在中卫县城北的新滩和龙宫滩开荒种地,两年内开荒15718 亩,养羊4000 余只、家禽2000 余只,还开办了铁工、木工、榨油、豆腐、皮毛、柳编等手工作坊。独立第一师还帮助当地政府开挖了一条30 余公里长的“扶农渠”和一条排水沟。为此,中卫县人民政府在渠首立“军民合作,兴农除害”的石碑。1952 年,农建一师进驻平罗县西大滩,开始建设平罗县西大滩农场,1953年,农场正式更名为“前进农场”。

同行者在沙湖边游玩

西大滩位于平罗县西贺兰山下,是大片茫茫的盐碱滩和长满芨芨草的荒原,虽地势平坦,但排水不便,土壤盐碱化严重,开荒改良极其困难。农建一师官兵们在荒滩上搭帐篷、挖“地窝子”栖身,用土坯垒灶台,搭苇席做灶房。官兵们铸剑为犁,修渠筑路,开荒平地,在没有任何机械帮助下,全靠双手和肩膀,用铁镐、镢头、铁锹、背篼、手推车等最简单的劳动工具,战严寒、斗酷暑、顶风沙、冒雨雪。自1952 年5 月至1955年10 月撤销部队建制,三年时间,在占地32.95 万亩的荒原中,官兵们开垦荒地45163 亩,修筑了八一渠和东一干渠,开挖支、斗沟渠21 条以及大量的农沟农渠,共动土1300 余万立方,生产粮食54.5 万公斤,油料1.47 万公斤,造林455 亩,养猪950 头,养羊1799 只,养大家畜417 头,拥有固定资产236.2 万元。这些宝贵的积累为前进农场后来的发展打下了坚实基础。之后,农场开始在西大滩建设沙湖旅游区,1990 年正式对外开放。1994 年被国家旅游局评为“全国35 个王牌旅游景点之一”,2007 年被国家旅游局评为全国首批5A 级旅游景区,2013年又荣获CCTV“中国十大魅力湿地”称号。

沙湖景色

巍巍贺兰山可以作证,农建第一师的几千名官兵们如何从战场转向农场,如何从手握钢枪变换为手握锄头和铁锹,如何从一名光荣的人民解放军战士转变为一名国营农场的职工,我想,那个过程一定是刻骨铭心的,一定是终生难忘的。后来有幸读到一篇相关的回忆文章,重重的责任、满满的自豪、深深的眷恋,全都在那每一个字句里。

即将要离开沙湖的时候,我看到了一只稚嫩的幼鸟从芦苇丛中懵懵懂懂地钻出来,她扑打着还没有长全的翅膀,兴冲冲地扎进湖水。水面上立刻荡起一圈圈亮晶晶的水波。幼鸟在水中欢闹着,她的身子在水上起起伏伏。她不停挥动着幼嫩的羽翼,在水中紧张而兴奋地挣扎着。我甚至有一种要跳下水去营救的冲动。向导招呼大家集合返程了。我恋恋不舍地沿着栈桥越走越远,回头一瞥,幼鸟已经成了水中一个模糊的小黑点,依旧在顽强地移动着。

我想,对于鸟们来说,这沙湖就是她们生死相依的家园。而对于七百多万宁夏人民和千万河套人民来说,贺兰山与阴山下,黄河之畔,这一草一木,这一沙一鸟,这一山一水,又何尝不是大自然赐给我们的最宝贵的家园。

沙湖就像掉落在河套平原上的一滴眼泪,让我想到了生与死、兴与衰的轮回,也让我似乎穿越历史的尘埃看到了河套平原上那一颗颗闪烁的星辰。遥远的天际,贺兰山伸开她长长的臂膀,融合着阳光和白云,融合着飞鸟的鸣叫声和鱼儿跃出湖面的律动身姿,向我们一起扑来。