试论荀子“认识论”思想及其当代意义

茶树芹

摘要:认识论思想是荀子思想的重要组成部分,荀子认识论思想围绕认识的来源、过程、目的和方法展开,得出人具有认识的可能性和认识事物的能力、感性认识阶段和理性认识阶段两个过程,认识的最终目的是实践。在此基础之上,突出荀子可知论、虚壹而静、“解蔽”的认识论特征。同时荀子的认识论思想奠定了中国传统普遍知行观和提供优秀文化的思想资源,进而在丰富社会主义实践和中国式现代化中为彰显人的主体性提供现实意义。

关键词:荀子 认识论 感性认知 理性认知

认识论是任何思想的重要组成部分,它以人的认识活动为研究对象,能给人认识世界提供方法论指导。先秦儒家代表荀子提出了独具特色的认识论思想,对马克思主义中国化、时代化实践具有重要意义。

荀子认识论思想的基本内容

认识的来源。认识的来源包括认识的可能性和承认人有认识事物的能力两个方面。

第一,认识的可能性。荀子说:“涂之人可以为禹……今使涂之人者,以其可以知之质、可以能之具,本夫仁义之可知之理、可能之具,然则其可以为禹明矣。”即禹之所以成为禹,是因为他能遵循仁义法度,所以仁义法度是可以做到的。普通人都有“知”仁义法正之“质”和“能”行仁义法正之“具”,只要做到仁义,他们就有可能成为大禹。后面荀子又区分了“可不可”和“能不能”两种情形。任何人都可以成为大禹,但并非路上的所有人都能成为大禹。可以成为大禹,仅是一种理论上的可能。荀子对禹的理解,体现了对象具有可知性。荀子认为人具有认识事物的能力,客观事物有可以被人认识的规律,但要正确地认识事物,不仅需要充分发挥人的感官的作用,而且还要通过心的作用,全面地看待问题,克服片面性。由此,荀子提出:“心何以知?曰:虚壹而静。”即要让思维活动保持高度的清醒状态,以便全面客观地认识掌握自然万物和把握自然社会活动的规律。他提出虚壹而静的认识方法,来证明人可以认识事物,具有可知性。

第二,承认人有认识事物的能力。荀子说:“以可以知人之性,求可以知物之理,而无所疑止之,则没世穷年不能遍也。”荀子认为人本质上具有认识客体的能力,即人能够认识事物。他认为事物的规律是可以被认识的,如果没有界限,即使人过上一辈子也不可能遍及所有可以被认识的事物。荀子坚持可知的唯物论,将认识的主体与认识的客观对象进行了明显的区别,进而将认识主体与认识的客观对象相统一。荀子不仅肯定人能够认识客观事物,也指出了人的主观认知是通过接触客观事物而获得的。荀子说:“所以知之在人者谓之知,知有所合谓之智。所以能之在人者谓之能,能有所合谓之能。”荀子提出了“知、智、能、才”的概念,肯定了人的知识、才能是在同客观事物的接触中产生的,是后天获得的,从而否定了人生而具有知识的唯心主义先验论。

认识的过程。荀子认为,知识是人作为认识主体对客观事物的反映,人的认识是从感觉器官对客观事物的接触开始的,荀子把人的认识划分为“缘天官”或“天官意物”的感性認识阶段和“心有征知”的理性认识阶段。

第一,感官的感性认知。人们的认识活动是在思维与感官体验中获得的,也就是说,人的认识在“天官”的作用下得以实现——根据感官判断,从外部收集各种消息。荀子所说的“天官”即“耳目鼻口形,能各有接而不相能也,夫是之谓天官”。耳目鼻口形是天官的一个组成部分,是人获得感官的依据。人们由于感官体验的不同,会对同一件事情有不同的看法。荀子认为,唯有以感性为基础才能以理性为导向,如此方能得到真理的理解。他说:“凡同类同情者,其天官之意物也同。”探讨了人类对器官的认知能力有限,只能针对其中一个方面去了解,内因与外因共同作用于“天官”的功用。感觉经验可能只停留在事物的表面认识,无法真正理解事物的本质。综上,荀子已经认识到感性认识的局限性,只有从感性认识到理性认识,才能对事物有更深的认识。

第二,“心”的理性认知。荀子认为“缘天官”的感性认识必须受到“心”这一理性因素的影响,才会有一种更加全面的认识。在他看来,“心”即“天君”,在人的五感之中居于支配地位,从感性到理性这是“心”的历程。荀子与孟子对于“心”的理解有所不同,孟子讲的是道德之心,也就是道德的主体性,而荀子讲的则是一颗知、虑、思、辨、识的心灵,是一种认识的主体。荀子认为,只有感觉才能把所有的信息都回馈给“心”,让“心”起到征知的功能。荀子说:“征知则缘耳而知声可也,缘目而知形可也,然而征知必将待天官之当薄其类然后可也;五官薄之而不知,心征之而无说,则人莫不然谓之不知,此所缘而以同异也。”心之官的“征知”是指理性考察客观事物的过程,它来源于感性认识而高于感性认识。这个过程需要分析、比较、判断,让感性认识更进一步上升为理性过程。心对感官有一种综合的影响,让感性认识更进一步上升为理性过程。

认识的目的。在知与行的关系上,荀子认为“行”比“知”更重要。在他看来,“不闻不若闻之,闻之不若见之,见之不若知之,知之不若行之。学至于行之而止矣”。他一直强调学以致用,言行一致,重视实行。强调了“行”在学习过程中的重要性,指出只有通过行动才能真正明于事理。如果只是闻见之知而不付诸实行,知识再多也不解决问题。因此,知之不如行之,行高于知。认识只有通过行,才能明白事物的道理,检验认识的真伪。所以,“知明而行无过”,行是行其所知,它不是盲目的,而是自觉的,它是受知的指导,而非脱离知的。只有认识上达到了正确,懂得了事物的规律,才能保证行动不会出现失误和过错。因此,荀子提出了“知有所合,则为聪明”的观点,判断真理的标准,就是看主观臆断与客观相符,相符则为真,不符则为谬误。

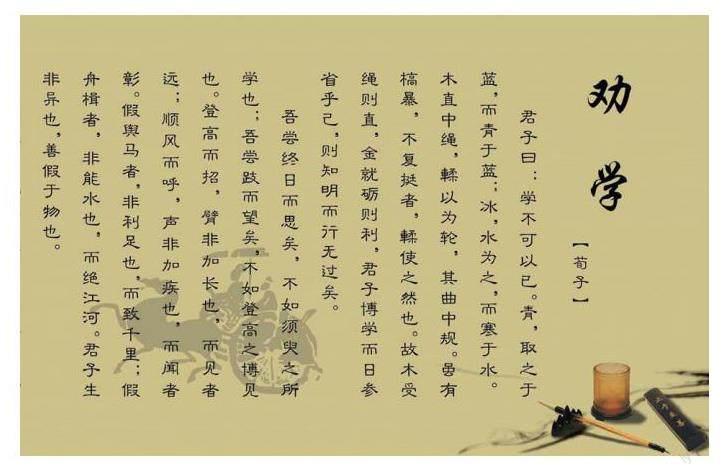

认识的方法。荀子认为,人的知识和才能不是天生固有的,而是通过后天的勤奋学习、良好教育与环境的影响获得的。所以,荀子指出学习是永无止境的,专心致志地学习,就可以做到后来居上。他反对死诗书和杂而不专的学习方法,认为学习的目的是完善自身道德。他强调“学不可以已”“锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可楼”,即学习要博览群书,笃行不怠。荀子于《劝学》中论述了学习方法,包括坚持不懈地学习、专心一致地学习、思考与学习相结合等。这些方法可以帮助人们增长知识、提高才能,避免犯错误。通过学习,人们可以打开知识的大门,追求更高的境界。他指出,古代典籍记载的都是死知识,仅仅学习书本是不够的,学习最简便的方法则莫过于向良师益友学习。要获得全面的知识,还要向自然界学习。

荀子认识论思想的特点

围绕荀子认识论的基本内容,通过对“解蔽”“正名”“儒效”各篇的解读,可以将荀子认识论思想的特点概括为可知论、虚壹而静和解蔽的思维方法。

可知论。荀子提出了“凡以知,人之性也;可以知,物之理也”。即人之所以能够认识事物,是人的本性;事物可以被认识,也是事物的规律。这一论述不仅表明了人作为认识的主体具有认识的能力,且物作为认识的客体因为有内在规律而能被人所认识。至于人如何才能认识客观事物,荀子在《正名》中提到:人生来就具有认识事物的能力,叫作知觉;知觉和已知的事物相符合的叫作知识;人类所拥有的处理事情的本领,叫作本能;本能和处置的事物相适合的叫作才能。荀子认为当主体的认知能力接触到客观的外在事物时,就会出现认知,他肯定了知识和才能是从客观性中得到的,人是可以认识事物的。

虚壹而静。荀子指出,要正确全面地认识事物,必须根据正确标准对事物各个方面的观察作出判断,这个标准就是“道”。要想正确地认识道,就要运用“虚壹而静”的方法。荀子说:“虚壹而静,谓之大清明。万物莫形而不见,莫见而不论,莫论而失位。坐于室而见四海,处于今而论久远,疏观万物而知其情,参稽治乱而通其度,经纬天地而材官万物,制割大理而宇宙里矣。”心并不是没有记忆的,因为人的感官能够产生知觉,有知觉就有记忆,而记忆是藏在心中的,但心还有所谓空虚,它不会因为已有的知识而阻碍接受新的知识,这就是“虚”;心可以在同一时间内认识许多东西,但是心有其专一之处,不会因为对一种东西的认识而阻碍对另一种东西的认识,这就是“壹”;心并不是不活动的,但心有所谓的平静,它不会让梦幻和烦乱来干扰认识,这就是“静”。“虚壹而静”强调了人类探索事物本质和规律时,虚心、专一和冷静的重要性。虚心能够全面地分析事物;专心能够全面地思考问题;静心能够深刻地发现问题。只有具备这些品质,才能更好地认识世界,解决问题。

“解蔽”的思维方法。蔽塞之见,害国误民。商纣王被妲己、飞廉所蒙蔽而不赏识微子启,因而使自己思想惑乱而行为荒唐,误国殃民。君主受偏见蒙蔽,治国上采取了错误的行为,因而蔽塞之祸就成为国家覆灭的重要原因。人们在认识中避免主观偏见和片面性就是“解蔽”。对此,荀子首先指出了什么是“蔽”。从主体方面来说,“蔽”是指人受自身情欲、好恶的干扰,而对客观事物不能全面认识,因而失之于一偏;从客体方面来说,事物千差万别,同一件事情又有不同的侧面,这些相反的侧面互相遮蔽,导致人们不能全面认识事物,因而产生蔽塞。这些蔽塞,是人们在认识事物中经常会出现的共同问题。荀子说:“欲为蔽,恶为蔽,始为蔽,终为蔽,远为蔽,近为蔽,博为蔽,浅为蔽,古为蔽,今为蔽。凡万物异则莫不相为蔽,此心术之公息也。”认识上受到蒙蔽的人,由于客观条件的限制,往往会形成错觉,失去正确的判断力,将假相当成真相,这是认识上产生片面性、受蒙蔽的原因。荀子认为,防止认识上的片面性,就要在对事物的认识中,去掉个人的好恶和偏见,做到“无欲、无恶、无始、无终、无近、无远、无博、无浅、无古、无今”,列出事情的所有相关方面,对资料有全面地了解,根据客观事实,有根据地进行综合分析,只有这样,我们才能看清事情的真相。

荀子认识论思想的当代意义

荀子的认识论思想奠定了中国传统普遍知行观的基础,它与马克思主义认识论有着诸多共通之处,这也为马克思主义认识论与中国传统优秀文化的结合奠定了基础。整体而言,荀子的认识论思想丰富了社会主义实践中的认识论、方法论资源,对在中国式现代化中彰显人的主体性具有理论和现实意义。

理论意义。首先,奠定了中国传统普遍知行观的基础。中国传统哲学中,“知行关系”问题是一个重要的议题。在这个问题中,形成了一套完整的“知”与“行”的概念。其中,“知先行后”“行先知后”和“知行合一”是三個最重要的思想。荀子认为人们天生具有学问,有了“知”,自然就有了“行”;反对“知先行后”,主张以“行”求“知”;将“知”和“行”视为同一事物的一体两面。荀子非常注重实践,注重“知”和“行”的联系,其思想在当今仍有重要价值。“学以致用”是一种科学的实用主义的思想方法,它包含了一种重视实践和崇尚实践的精神品质。“空谈误国,实干兴邦”,只讲理论,不讲实际,就是空想和纸上谈兵;而只重视实践,忽略了理论,这种做法难免会有盲目性。因此,只有将理论和实际联系起来,才能使人对自己的工作有正确的理解,从而使自己更好地为社会服务。

其次,为马克思主义认识论中国化提供了优秀文化的思想资源。荀子认识论是其哲学思想的重要内容,也是对诸家认识论的批判性吸纳。习近平总书记提出要“把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合”。中华优秀传统文化博大精深的思想经过创造性转化和创新性发展,可以为马克思主义中国化提供丰富的思想支持。中华优秀传统文化为马克思主义中国化提供了宝贵的历史经验,有效推动了马克思主义中国化的进程。荀子对感性知识与理性知识关系问题的剖析,揭示了理性认识是在感性认识的基础上不断发展完善的。他克服了墨子认识论思想的经验主义缺陷,认为理性的理解高于感性的理解,这一思想对于发展古代唯物认识论有着积极的作用。荀子注重知识和实践的互动,强调知识和实践的统一。因此,荀子的认识论是马克思主义哲学思想的一部分,为马克思主义哲学思想奠定了思想基础。

现实意义。首先,丰富了社会主义实践中的认识论、方法论资源。荀子认识论的中心是“实践”,也就是“认识的目的在于推动实践”。荀子认为实践比知识更重要,人们需要从历史和经验中吸取教训。只有具有正确的认识,懂得了事物的规律,才能保证行动不会出现失误和过错。荀子的“以实践为导向”的认识论,促进了“以实践为导向”的理论创新。荀子的“解蔽”认知方式强调人们必须抛弃自己的偏见,用一种不偏不倚的心态来对待新的事物,以实现对事物准确、完整的了解。在当今多元化的世界中,我们需要消除认知的偏颇,以均衡的认知方式来获取知识,实现认知的“大全”。习近平总书记强调绿色发展的重要性,通过盘活山水资源、培育绿色产业体系等手段实现绿色崛起,释放生态红利,提高生态自觉,并产生溢出效应。这是丰富社会主义实践中的认识论、方法论资源的重大体现。

其次,在中国式现代化中彰显人的主体性。认识论中的主体性是指实践中人的主体性,主体和客体是认识过程中的两个重要因素。旧唯物主义没有认识到主体的主观能动性,把认识主体看作是不相干的存在。在认识过程中,主体和客体相互作用,主体对客体进行认识和改造,客体反过来又影响主体的认识活动。因此,正确理解认识论中的主体性对于认识活动具有重要意义。荀子的认识论强调人的主观能动性,肯定了人天生就具备的认识事物的能力。他虽有“主性恶”之说,却更注重“化性起伪”。荀子的这种思想在现代社会中也有着很高的价值,他激励人们不要坐以待毙,要相信自己,勇敢地去奋斗,积极发挥自己的主观能动性,让自己的知识更加充实,从而实现自我价值。中国式现代化注重发挥人民的主体性和磅礴伟力,强调人民群众是历史发展的决定性力量。习近平总书记指出:“无论遇到任何困难和挑战,只要有人民支持和参与,就没有克服不了的困难,就没有越不过的坎。”新中国成立以来,中国人民以主人翁姿态投入到新中国的建设中,共同努力,为全面建成社会主义现代化强国贡献自身的一份力量,实现每个人的主体性。

作者单位:大理大学马克思主义学院

参考文献

[1]叶绍钧选注,宛志文校订.荀子[M].武汉:崇文书局,2014.

[2](战国)荀子著.孙安邦,马银华译注.荀子[M].太原:山西古籍出版社,2003.

[3]王先谦.荀子集解[M].北京:中华书局,1988.

[4]夏甄陶.荀子的认识论述评[J].学术月刊,1979(4):60-67.

[5]吉兴.解蔽与成圣:荀子认识论新探[J].河北学刊,2004(5):190-194.

[6]温海明.荀子心“合”物论发微[J].中国哲学史,2008(2):27-33.

[7]习近平.在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话[N].光明日报,2021-07-02(2).