数字产业集群:源起、内涵特征与研究框架

焦豪 马高雅 张文彬

摘 要:数字产业集群是把握新一轮信息技术革命进而构筑国家竞争优势的关键战略选择。首先,本研究从数字技术兴起、政府政策支持和企业数字化转型三个方面分析了数字产业集群得以兴起的原因。其次,从空间分布、产业范围、协作方式、治理模式等方面对数字产业集群的特征进行了分析。再次,基于“运行载体-发展目标-治理机制-演化过程”的分析思路,提出可以基于平台视角、网络视角、制度视角以及种群生态视角等理论视角对数字产业集群展开研究。最后,提出采用案例研究、定量研究、社会网络分析、定性比较分析等方法对涉及数字产业集群的重要议题展开科学化和规范化分析。

关键词:数字产业集群;内涵特征;理论视角;研究方法;研究框架

DoI: 10.19313/i.cnki.cn10-1223/f20240312.002

一、引 言

數字经济的快速发展为我国经济高质量发展提供了重要支撑和推动力(焦豪,2023)。然而,《“十四五”数字经济发展规划》指出,我国数字经济发展尚面临关键领域创新能力不足,产业链供应链受制于人,不同行业、不同区域、不同群体间数字鸿沟未能有效弥合以及数据资源潜力释放不够充分等严峻的问题和挑战。数字产业集群作为数字经济时代全球范围内不同规模、不同类型、不同行业企业依托数字产业平台虚拟集聚而形成的新的集群形态,有助于优化产业空间布局,促进要素资源最优配置与流动(王楠,2023)。党的二十大报告着重指出“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群”。因此,塑造具有国际竞争力的数字产业集群,是我国把握新一轮信息科技革命带来的重大发展机遇、实现技术跨越的重要抉择(安同良和魏婕,2023)。

数字产业集群与虚拟集聚、产业集群虚拟转型及产业数字化转型等具有不同程度的关联,均涉及到数字技术对产业集群及集聚活动的影响渗透。当前学者们已经对虚拟集聚、产业集群虚拟转型及产业数字化转型等开展了研究与探讨。例如,王如玉等(2018)提出虚拟集聚这一概念,认为虚拟集聚是线上线下相互融合的、以数据和信息实时交换为核心的集聚形态与模式,同时较为详细地分析了虚拟集聚的类型、形成机理及其功能、载体、特征与模式;陈小勇(2017)指出产业集群的根本优势在于促进了分工的深化发展,阐述分析了产业集群虚拟转型的形成动因及其对传统产业集群组织形态、运作机制及演化路径形成的变革作用;肖旭和戚聿东 (2019)从产业效率提升、产业跨界融合、产业组织竞争模式重构、产业升级赋能四方面分析产业数字化转型的价值维度,揭示了数字技术应用对传统产业升级的影响机理。

尽管学者们关注到了数字经济及广泛应用的数字技术对于产业层面经济活动产生的影响,但是对数字产业集群这一新的产业活动现象的基础性理论研究却相对缺乏。具体而言,“是什么-为什么-怎么做”是认识和思考新事物新现象需要遵循的普遍规律,深入认识问题“是什么”和“为什么”是形成“怎么做”解决方案的关键(乐云等,2022)。然而,当前文献的侧重点在于面向实践需求对“如何打造具有竞争力的数字产业集群”展开讨论,研究焦点集中在“怎么做”的问题上,相对而言,对数字产业集群“是什么”“为什么”等基础理论问题缺乏深入研究与讨论。同时,由于数字产业集群研究正处于起步萌芽探索阶段,需要探索性、指引性研究,而当前对数字产业集群如何开展进一步研究的探讨却相对缺乏。因此,有鉴于数字产业集群的实践发展及其对数字经济和经济高质量发展的价值潜力,本文尝试对这一新的集聚现象“是什么”“为什么”等问题进行初步研究,并基于不同理论视角与研究方法解析其中涉及的诸多研究问题,以期推动并激发更具学术意义和理论思维的对话与探讨,促进数字产业集群研究体系的系统化与逻辑化发展。

余文主要内容如下:首先,论述数字产业集群的源起与内涵;其次,阐述数字产业集群的重要特征;再次,对数字产业集群研究的理论视角和研究方法进行分析;最后,总结本文主要研究结论并提出未来展望。

二、源起和内涵界定

数字产业集群的源起关注其存在和形成的原因与意义,属于“为什么”范畴的内容,数字产业集群的内涵则关注其本质和定义,属于“是什么”范畴的内容。对数字产业集群源起与内涵这两方面内容的分析有助于厘清数字产业集群概念内涵、这一现象的研究边界等基础性理论内容,是后续研究的铺垫与基础。

(一)数字产业集群的源起

数字产业集群的兴起与发展有其独特的时代机遇与历史背景,受到技术、制度、企业等多重复合因素的影响。基于此,本文主要从数字技术使企业跨越地理距离、政府政策对数字经济发展的大力支持以及企业数字化转型为其提供的实现条件三个方面来阐述数字产业集群的源起。

1.数字技术使企业跨越地理距离协作成为可能

数字技术的出现与广泛应用使企业跨越地理距离成为可能。首先,数字技术改变了经济主体的交互方式。数字技术为经济主体构建了可交互虚拟空间,能够加强企业间跨地域联通(Fernandez-Escobedo et al.,2023)。以往,为了最大化降低企业间交流成本,选择地理位置上较为邻近或者交通比较方便的伙伴进行合作是大多数企业的选择。而数字技术的出现,极大地推动了可视化、线上会议、远程通话等虚拟交互空间及平台的发展普及,促进了空间上分散的活动的协调和整合(G?tz,2021),使企业能够实时连接,拉近了企业之间的距离。其次,数字技术扩大了生产要素的流通范围。对处于不同产业链环节的集群成员来说,他们最终的目标是完成自身在产业链中的任务,通过与其他企业共同协作来实现产业链价值链的畅通和流转。因此,通过数字技术实现彼此跨越时空的通讯交流只是数字产业集群得以形成和集聚的一个方面,更为重要的是,数字技术通过激活信息这一关键要素促进了流通业改造升级,能够极大地加速产业链和产业集群所需生产要素的流通,扩大各类生产要素的流通范围,并且最大限度地降低流通成本,产品和服务的流通范围和消费市场被大大拓展。因而,在数字经济时代背景下,企业的经济活动也逐渐摆脱了地理距离、区域范围的约束,使得企业跨越地理空间进行协作成为可能。

2.政府政策支持对数字经济发展的推动作用

政府政策对数字经济的大力支持促进了数字产业集群的发展。一方面,构建数字产业集群是完善数字经济发展体系的重要内容。数字经济的蓬勃发展是全球产业革命的发动机,也是各国新一轮博弈中努力抢占的竞争高地。在外部环境复杂多变、技术迭代和市场变化频繁、颠覆性创新不断涌现的背景下,充分发挥数字产业集群潜在的集聚、溢出与协同效应,对大力发展数字经济具有重要意义。另一方面,政府政策为数字产业集群发展创造了良好环境。政府出台的一系列促进数字经济发展的重大政策与重要措施,使我国数字经济发展日益成熟,数字经济基础设施及配套设施不断完善,极大地完善了数字经济政策体系与发展体系。為了更好地解决数字经济发展过程中的关键核心问题,政府积极引导和鼓励数字产业集群发展,为其提供良好的创新环境,推动了数字产业集群的形成演化。

3.企业数字化转型为数字产业集群兴起提供现实条件

企业广泛地推行数字化转型为数字产业集群出现发展提供了现实条件。首先,积极地数字化转型为企业在更大范围内的连接创造了条件。数字产业集群中企业和企业之间的关联和连接体现为信息的交换与互动,需要借助数字化、智能化的交流方式和工具实现信息互动,采用数字技术并积极实施数字化转型升级的集群企业往往能够具备这种互动能力。因此,这些企业不仅拥有与地理邻近企业进行线下交互的能力,同时具备了与远程伙伴连接互动的能力(Jasinska 和Jasinski,2019),进而形成广泛的网络连接以随时随地沟通学习,推动企业在网络空间内进行大规模集聚活动。其次,企业积极开展数字化转型升级推动了产业链转型重构升级。完成初级数字化转型的企业,将在很大程度上改变自身原有逻辑思维,并驱动企业在生产管理方面更加趋向智能化,在企业营销管理方面趋向精准化,以及在企业资源管理方面趋向高效化,由此带来企业管理制度和管理范式的颠覆性创新(刘淑春等,2021),进而推动自身行业实现转型升级,广大中小企业将从整体上显著提升产业竞争力,推动数字产业集群的形成与发展。因此,随着企业数字化转型进程的不断推进,广大中小企业具备了数字化工具使用能力,并逐渐改变和适应数字化的生产、交流方式,为数字产业集群的形成与发展提供了有利的现实条件和数字基础。

(二)数字产业集群的内涵界定

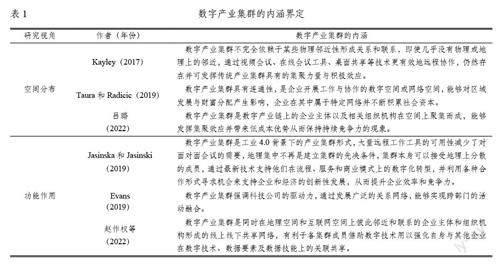

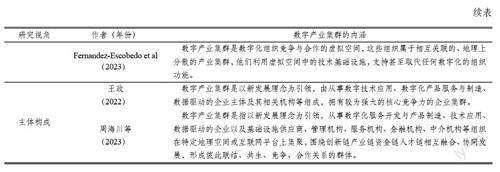

数字产业集群是数字经济背景下的产业集聚现象,当前对数字产业集群的研究正处于萌芽时期,不同学者侧重于强调数字产业集群的不同性质或功能,进而给出数字产业集群的具体意涵,回答了“何为数字产业集群”这一问题(如表1 所示)。总结来看,学者们主要是从以下研究视角对数字产业集群的概念内涵加以界定。

首先,从空间分布来看,已有研究在概念界定中指出数字产业集群及其成员的活动集聚范围。具体而言,单从数字产业集群的概念界定来看,吕璐(2022)仅指出数字产业集群中的企业及相关机构在空间上进行集聚,但是并未明确“空间”指的是地理空间还是网络空间。进一步地,由于数字产业集群本身的数字化基因与数字化背景,周海川等(2023)和赵作权等(2022)均在概念定义中明确说明数字产业集群是在特定地理空间或互联网平台/空间上进行集聚。这使得可以有根据地认为,与传统产业集群仅在地理空间上进行大规模的集聚活动不同,数字产业集群的集聚范围不仅包括地理空间上的集聚,更重要的是,数字产业集群使得主体成员能够通过互联网平台在网络空间上实现数字化、虚拟化集聚(Kayley,2017;Taura 和Radicic,2019),实现了地理空间与网络空间活动范围的结合。

其次,从功能作用来看,已有研究在概念界定中对数字产业集群能够带来的功能作用与竞争优势有所涉及。具体地,由于数字产业集群实现了地理空间与网络空间中集聚活动的结合,学者们对数字产业集群发挥的促进转型融合、竞争合作以及网络共享等作用加以强调。其一,数字产业集群作为众多企业主体及组织机构实现集聚的空间与场所,能够通过最新技术支持他们在流程、服务和商业模式上的数字化转型,提升企业效率和竞争力(Jasinska 和Jasinski,2019),同时能够为参与者的经济活动提供有力帮助,从而加强不同组织之间的联系(G?tz,2019),促进实现跨部门活动融合(Evans,2019)。其二,数字产业集群是数字化组织竞争与合作的虚拟空间,参与者可以利用虚拟空间中的技术基础设施在虚拟空间中实现竞争与合作,支持甚至取代任何数字化的组织功能(Fernandez-Escobedo et al.,2023)。其三,数字产业集群有利于形成线上与线下相互融合的企业网络,有助于企业成员借助数字技术强化自身与其他企业在数字技术、数据要素及数据技能上的关联共享(赵作权等,2022)。

最后,从主体构成来看,已有研究在概念界定中侧重于突出数字产业集群由哪些组织或机构组成。具体地,虽然吕璐(2022)指出数字产业集群是由数字产业链上的企业主体和相关组织机构在空间上集聚而成,不过这一界定对于构成数字产业集群企业或机构的阐述较为笼统。王政(2022)和周海川等(2023)均提出了数字产业集群构成企业主要从事的行业及业务范围,包括从事数字技术应用、数字化产品服务与制造、数据驱动的企业。周海川等(2023)则进一步指出除企业主体之外的其他机构,如基础设施供应商、管理机构、服务机构、金融机构、中介机构等。由此可以看出,数字产业集群由多元化的经济主体与组织机构构成,除了从事具体生产、交易活动的企业组织,还需要各类发挥不同作用功能的服务机构来保障其良好运行。

基于对数字产业集群源起动因的分析,并结合当前学者对数字产业集群的阐释,本文认为数字产业集群是数字经济背景下本地或跨越地理距离、由政府政策与制度支持的、以数字原生企业及在位企业数字化转型为重要组成部分的产业集聚现象。

三、具体特征分析

为了更好地理解和认识数字产业集群,本文从空间分布、产业范围、协作方式以及治理模式等方面对比传统产业集群,对数字产业集群的特征展开分析,如表2 所示。

(一)空间分布

1.传统产业集群:以地理空间分布为基础的集聚

传统产业集群产生于产业集聚,用以分析企业在区域内的集聚现象(Tsakalerou 和Akhmadi,2021)。在地理空间上集中是传统产业集群的最大特征,也是传统产业集群得以形成的原始动力。一方面,特定地理区域具备的地理环境、自然资源、人力资源、市场资源等禀赋优势吸引厂商聚集在一起开展经济活动,能够有效缩短分工的地理距离,有利于形成大规模产业集群;另一方面,特定区域范围内产业集群形成的外部性优势能够大幅降低厂商的生产成本和交易成本,产生技术、品牌、学习等多方面积极的溢出效应(Jasinska 和Jasinski,2019)。尽管工业经济时代的产业集群在提升区域竞争优势方面扮演了相当重要的角色,由于受到地理空间边界较为严格的约束与限制,有着天然的地理依赖性,能够辐射和影响的主体及范围是有限的。尤其是随着新兴技术的快速发展和应用,传统产业面临增长挑战,产业集群竞争力逐渐表现出颓势(金杨华等,2023)。

2.数字产业集群:以地理空间+网络空间或单纯网络空间为基础的集聚

随着数字经济时代的到来,企业期望在数字环境中聚集,以改善合作和互动(Fernandez-Escobedo et al.,2023)。在一系列数字技术及数字化基础设施的冲击和影响下,产业集群的形式与性质发生了改变。因此,产业集群逐渐摆脱了地理空间的束缚,不再局限于特定的地理空间集聚(王政,2022)。有些数字产业集群在依托特定地理空间的基础上,叠加网络空间实现线上线下分工协作;有些数字产业集群则彻底摆脱了地理空间的束缚,分散在不同地理区域的集群成员完全依托网络空间开展产业活动。

首先,以地理空间和网络空间集聚为基础的数字产业集群。此种类型的数字产业集群以一定的地理空间为依托,各类成员在特定区域范围内开展经济活动;与此同时,也具有网络空间上的集聚活动,有利于带动传统产业以及传统产业集群实现数字化的转型与升级,推动线上线下高度融合。

其次,以单纯网络空间集聚为基础的数字产业集群。此种类型的数字产业集群完全得益于互联网信息技术所支撑的虚拟集聚,集群中的成员不受物理空间以及时间的约束,而是以数字化产业平台为载体,在互联网空间“大量集中形成集聚”,其中充满了编码化数字信息的流动与交互,实现了集聚方式的完全虚拟化、网络化和数字化(王如玉等,2018)。

由于产业集聚而产生的地理鄰近是产业集群得以形成的原始驱动力,且先前对于产业集群的理解与研究大多是基于特定地理范围内的研究。因此,本文认为,传统产业集群与数字产业集群在空间分布上的不同可以说是二者最显著的不同,并且空间分布的不同将影响并决定着它们在其他方面的差异。同时,需要指明的是,数字产业集群并非颠覆和推翻了传统产业集群,而是产业集群本身随时代进步而动态演变的结果,是产业集群在数字经济时代的新生,并将推动传统产业集群进入新的历史发展阶段。

(二)产业范围

1.传统产业集群:以单一产业为主

传统产业集群通常围绕单一产业进行聚集。产业集群中相互关联的组织和机构通常共处于某一特定的产业领域,彼此之间由于存在一定的互补性和相似性而联系在一起(宓泽锋等,2020)。传统产业集群的特征之一是集群内企业在地理邻近性的作用下聚集在一起实行专业化分工,基本围绕某一特定产业或紧密相关产业、或几个有限产业从事产品经营活动,彼此之间由于产业链分工与协作形成紧密合作关系。因此,尽管不能断定所有传统产业集群都是围绕某一特定产业展开协作,但可以确定的是,传统产业集群中很大一部分集群更加偏向单一产业,并且围绕特定产业链布局创新链、供应链和人才链,从而实现产业价值创造与价值增值。这些产业集群通常被限制在特定地理区域内,或者对某些资源具有强烈依赖性。从更为宏观的视角来看,传统产业集群所覆盖的产业领域和范围是相对封闭的,难以实现产业的融合,最终将导致其自身范围及功能拓展受到限制,以致难以突破自身发展瓶颈。

2.数字产业集群:以跨界产业为主

数字产业集群则具有明显的产业跨界特征。得益于数字技术的支持,与产业有关的平台、软件使分散在不同地区的产业主体或参与成员都能够通过产业平台在数字产业集群中实现跨行业的沟通交流,通过共享式平台架构和互补性业务创新,能够提供更好的产品与服务体验(王节祥等,2018)。因此,与传统产业集群相比,数字产业集群的行业范围和行业性质不仅仅局限在单一行业或少数几个相关行业之中,而是能够进一步将其他看似不相关、毫无关联的行业纳入进来,为这些多元化跨界产业及其参与主体提供资源整合与交流合作的机会,为广大的集群参与者和产业集群提供了更多机会和可能性。一方面,从参与者层面来看,集群参与者能够基于数字产业集群实现自身业务功能与服务范围的拓展,帮助他们解决难题、突破瓶颈,更容易实现转型。另一方面,从集群层面来看,数字产业集群也更加有利于加强产业之间的融合,使集群免于对某一特定产业或资源的依赖,保持良好的数字产业集群生态,从而推动数字产业集群的发展演化。

(三)协作方式

1.传统产业集群:以链式分工为主要特征的协作方式

传统产业集群在产业链思维的影响下,彼此之间的协作方式往往以线性的链式分工为主,通常是某个产业链的上下游企业通过集聚形成产业集群(王如玉等,2018)。对于专业化分工精细明确、产业链价值链环节较长的产业集群来说,往往存在着严格的层级界限,一方面,在缺乏高效的沟通方式以及实时沟通范围有限的情况下,产业集群内的知识、信息需要经过层层传递才能到达,这将大大增加集群内信息的传递成本、延长沟通反馈时间,严重影响信息时效性;另一方面,在集群成员较为分散、内部联系较为松散的情况下,产业集群内存在明显的信息不对称,信息和管理的同步以及价值链的配合难以实现,导致成员间协调协作程度较低、缺乏创新动力,产业集群发展粗放,产业活跃度不高。因此,在链式分工为主的协作方式下,传统产业集群成员之间的互联水平较低,往往存在效率低下、信息孤岛、协同不足等痛点和难点,这些特点影响着产业集群的稳定与持续,使得难以应对市场与行业的重大变化,缺乏产业竞争力。

2.数字产业集群:以网络化为主要特征的协作方式

在数字经济时代,万物互联的信息化与智能化成为“核心”,“连接”成为万物互联的基本机制,企业必须与不同企业建立多层次复杂联系才能掌握并获取优势资源(安同良等,2023)。因此,与传统产业集群不同,数字产业集群在数字技术的支撑下呈现出网络化的协作方式。这种由产业链不同环节企业形成的新型协作网络,有利于集群整体参与外部竞争,从而构建快速应对外部环境变化与不确定性变革的竞争能力(王如玉等,2018)。通过深入了解原有集群运作中存在的问题,数字产业集群中产业平台架构的搭建能够有效消除原有价值链活动中存在的冗余环节,对集群生态进行重构,一方面有利于集群参与成员基于平台实现多方协作,改进沟通方式,提高信息传递效率,大大降低沟通成本;另一方面有利于打通生产端和需求端之间的联系,使得供需双方能够直接相连,反向推动产业链供给侧结构性改革升级,提升集群整体创新创造能力(王节祥等,2018)。此外,数据作为关键生产要素,在集群活动中经过采集、清洗、存储、加工等各个环节,规模和价值不断积累,有利于集群成员利用数据资源分析生产及需求情况以优化运营,形成更加合理的供需对接和稳定有效的生产协调机制,实现生产、研发、库存、物流等多环节业务协同(刘涛雄等,2023)。

(四)治理模式

1.传统产业集群:以垂直管理为主的治理模式

为了配合链式分工协作,传统产业集群的治理模式主要以垂直管理为主,通过自上而下的垂直管理方式实施集群治理。垂直管理模式具有较为明确的层级特征,通常需要经由自上而下的指令发布以及自下而上的信息反馈来实现沟通协调。尽管这种治理模式能够对产业集群协作起到一定的协调作用,但是却存在着如治理机制的主体缺失、制度缺位和管理低效等治理缺陷(周泯非和魏江,2010)。长此以往,随着国际产业竞争格局的颠覆性改变,大量产业集群的治理劣势开始显现,导致产业结构转型艰难和绩效增长乏力,许多产业集群日渐衰落。因此,吴松强等(2018)指出,在外部经营环境快速变化以及企业内部资源较为匮乏的情况下,集群企业的创新模式应该由“线性范式”转变为“网络范式”。

2.数字产业集群:以平台化为主的治理模式

数字产业集群具有较为明显的融合特征,能够不断突破行业间的固有边界,导致以往传统产业集群背景下的垂直管理模式難以适应并有效推动数字产业集群发展,需要重新规划设计新的集群发展治理模式(王政,2022)。虚拟集聚的载体是网络平台(王如玉等,2018),数字产业集群的形成得益于特定的产业平台,使得大规模并不邻近的产业主体在网络空间中聚集,平台成为市场、企业和供应链之外一种新的治理模式(贺俊,2020),治理方式与治理手段的实施需要借助数字化工具通过平台进行发布并执行。与传统产业集群的治理相比,尽管都是通过各种正式制度和非正式安排以实现集群内各主体行为活动的协调,从而创造秩序、减少矛盾和实现集群共同利益(DeLangen,2004),但是数字产业集群的治理方式与治理手段呈现出明显的数字化、智能化特征(齐宇和刘汉民,2022),产业组织结构更趋扁平化,有利于实现跨部门、跨行业协同及多方参与的治理机制。同时,尽管基于平台化的治理能够解决一些传统产业集群中面临的治理难题,但是也相应地需要处理更为复杂情境下的一系列交易关系与社会关系,以及主体更加多元化情况下的权力与利益分配问题,以使集群内的产业经济活动更加有序进行。

四、研究的理论视角

对具体经济现象的观察与研究可基于不同的理论视角展开,从而剖析其所具有的不同特征与不同内容。通过对数字产业集群相关内容的研究与梳理,可以发现:数字产业集群的运行载体是数字化产业平台,基于数字化产业平台汇聚企业并支撑内部产业活动的开展及数据要素、信息要素交互;数字产业集群的发展目标是通过网络化实现创新产出,网络化是至关重要的,有利于刺激各种组织之间建立联系,增强知识交换,提高集群创造能力(G?tz,2019);数字产业集群的治理机制则涉及到对不同层次制度环境的适应及相关政策设计,以便为集群及其参与者创造良好条件,提供机制保障;数字产业集群的演化过程具有生物种群特征,与自然生物种群类似,数字产业集群内各组织形态构成不同种群群落,并且同样会经历不同演化周期,从而实现演化发展。因此,基于“运行载体-发展目标-治理机制-演化过程”这一分析思路,本文从平台视角、网络视角、制度视角以及种群生态视角对数字产业集群相关的研究内容予以阐述。

(一)平台视角

近年来,平台成为越来越重要的经济组织形式,受到管理学、经济学、信息系统等各学科领域的广泛关注。数字经济背景下,商业经济活动的运作与开展已然离不开数字化平台的参与,数字产业集群同样如此,需要依托数字化产业平台,将其作为集群产业活动的载体以实现不同主体在网络空间的集聚。数字平台的蓬勃发展为全球经济发展带来了新的活力,也推动着商业实践的更新与变革。因此,有鉴于平台实践的重要性和平台问题的新颖性,可基于平台视角对数字产业集群展开研究,探究和透视数字产业集群的相关动态。具体地,可重点关注平台视角下数字产业集群的价值共创与治理机制等相关研究主题。

1.平台视角下数字产业集群的价值共创研究

与消费互联网逻辑下交易属性主导的平台类型不同,以产品生产或技术研发为主要任务的产业平台的内核是与平台用户互动,从单纯的交易撮合转向产业链路上多主体的价值共创(金杨华等,2023)。然而,由于行业知识的多样性以及参差不齐的集群企业数字化能力,目前来看,工业互联网背景下成功的价值共创模式是较为缺乏的(马永开等,2020)。因此,有必要探究在数字产业集群这一新现象和新情境中,相比于其他平台类型或传统产业集群背景下的价值共创有何不同。具体地,可基于平台视角探究数字产业集群内价值共创的实现过程与微观机理等内容。

首先,平台视角下数字产业集群价值共创的实现过程研究。通过平台视角审视数字产业集群,将平台视为集群成员集聚并开展经济活动的载体,其价值共创的实现是平台主导者与众多平台参与者资源互动、协同合作以推动价值创新的动态过程。由于产业互联网情境下行业知识的专属性极强,参与者与平台的共创特征更为凸显(陈威如和王节祥,2021),更加需要联合各价值主体对异质性资源进行协调以实现价值创新。那么,基于平台的价值共创由哪些价值活动构成、不同价值活动之间如何协调、不同行业实现价值共创的活动与过程具有哪些一般性特征与普遍经验以及独特属性等问题,有待未来研究挖掘。另外,各主体参与价值共创、实施共创行为策略的活动反映了各自的决策逻辑与价值认知(王琳等,2023),因此,价值共创的实现过程伴随着怎样的决策逻辑与决策战略,如何实现决策逻辑、决策战略与共创过程的匹配从而更好地促进资源交互、达成共创目标,同样值得挖掘探索。

其次,平台视角下数字产业集群价值共创的微观机理研究。基于平台视角对数字产业集群价值共创的研究,除了关注实现价值创造的整体过程,还需要关注平台中多样化、异质性参与者对于价值共创产生的微观影响。其一,由于多主体协作的高度复杂性,彼此之间的信任水平是达成深度共创的关键,因此,探究如何建立并深化不同主体间的不同层面、不同维度的信任,激发彼此联结互动、共创共赢的意愿,从而实现产业资源整合,具有重要意义。其二,依托数字产业平台开展的价值共创活动由主导企业牵头,主导企业在整个价值创造活动中发挥着核心作用。因此,主导企业如何处理平台中各集群参与成员间的复杂动态关系,如何实现和应对主体层面、平台层面及集群层面等不同层面之间的价值目标的协调与冲突,以及主导企业的战略决策与变革行动如何影响参与主体的响应能力与共创意愿等内容有待进一步探究。

2.平台视角下数字产业集群的治理机制研究

数字技术的快速发展推动了以数字平台为代表的新型组织形态的崛起,从根本上改变了组织的商业模式和价值创造方式(马鸿佳和林樾,2023)。由于数字产业集群与传统产业集群以及交易平台的特征属性、主体性质大为不同,且当前数字产业集群内部产业融合不深、协同性较低(周海川等,2023),因此,有必要探究应如何安排和部署各方主体以实现良好的协作与融合,探究平台视角下数字产业集群的治理结构设计与利益分配机制。

首先,平台视角下数字产业集群的治理结构设计研究。随着工业4.0 的发展,产业互联网情境下各类平台不断兴起。对于数字产业集群中平台治理结构的设计,一方面包括对平台技术架构的设计,另一方面包括对平台所有权结构的设计。第一,不同技术组件、子系统的功能、安排及其之间的交互支撑并决定着平台治理策略的实施(Hanseth 和Modol,2021)。因此,如何对数字产业集群内部平台进行模块化、标准化设计,将治理目标、治理手段与技术架构设计进行有机结合以实现更好的治理效果,是未来值得研究的重要方向。第二,对所有权结构的设计决定着平台本身是为单个公司专有还是由多个所有者共享(Tiwana et al.,2010)。相应地,不同的所有权结构设计将会影响着平台决策权与控制权的集中程度或分散程度,进而影响平台及集群的整体演化方向与治理目标。因此,如何对集群内产业平台的所有权结构进行设计以实现最优治理,同样值得展开深入研究。

其次,平台视角下数字产业集群治理的利益分配机制研究。利益分配机制体现了产业平台主导者与其他利益相关者之间权力和地位的差异,由此引发权力、价值分配是否合理等问题。良好的利益分配机制一方面应包括合理的价值创造与分配模式,另一方面應包括有效的约束监督机制。第一,价值分配机制决定着平台参与者之间协作的稳定性和持久性,公正合理的价值分配机制有利于确保有效的价值创造、增强激励相容,促进实现良好的互补创新。第二,有效的约束监督机制有助于各方明确自身义务与职责,帮助实现有效的平台治理,从而有利于协调行动、减少冲突,对平台绩效与集体创新至关重要(Chen et al.,2021)。因此,关注并探究如何平衡集群企业与平台主导者之间的利益分配及权力划分,明确政府、主导企业、行业协会等关键主体的职能边界、权利义务,尽量避免极端的价值占有行为及机会主义行为等问题,对实现集群治理和发展具有重要价值。

(二)网络视角

在全球竞争环境下,由于知识和技术的分散性,企业无法仅依靠内部知识获取实现竞争、创新活动的成功(Ritala et al.,2013),数字产业集群内主体之间的相互联系、彼此连接构成了其中网络化的组织关系,有利于促进企业间知识的流动与相互学习。自20 世纪90 年代开始,弗里曼等学者便将企业集群视为一种网络形态(孙小强,2015),网络化是产业集群竞争优势的来源之一(姜海宁等,2023)。因此,可基于网络视角对数字产业集群展开研究。具体地,可关注数字产业集群中的结构特征与要素流动等内容。

1.网络视角下数字产业集群的结构特征研究

数字产业集群各主体的行为活动会受到其自身所处网络结构与特征的影响,网络结构以及不同的结构特征影响着特定网络的功能,进而影响着网络企业主体以及数字产业集群的创新绩效与竞争优势。与此同时,在不同长度的时间维度下,数字产业集群将呈现出静态与动态不同方面的结构特征。基于此,透过网络视角来剖析数字产业集群相对静态及动态情境下的结构特征,对于其构建持续竞争优势具有重要意义。

首先,网络视角下数字产业集群相对静态情境的结构特征研究。相对静态情境下的结构特征关注数字产业集群在某一时间节点上的网络结构呈现出的特征。根据社会网络理论的相关内容,特定网络内不同节点的网络位置、网络规模、集聚程度以及网络类型等内容可用于描述其在某一时间节点上的结构特征。就网络位置来看,与传统产业集群相比,数字产业集群中优势节点的位置特征是否发生变化,以往对于网络位置的评价指标和影响因素在数字产业集群中是否仍然重要;就网络规模来看,影响网络规模的因素有哪些,网络规模与数字产业集群内的资源流动、知识共享以及创新扩散之间具有怎样的关联效应;就集聚程度来看,集群内众多网络节点之间是否具有无标度网络以及小世界网络特征;就网络类型来看,集群内不同行业、不同领域的企业集聚而成的网络可归属于哪种类型的社会网络,具有哪些重要属性和功能等。上述有关网络结构特征不同方面和内容的问题需要开展进一步研究。

其次,网络视角下数字产业集群动态情境的结构特征研究。将时间维度拉长,动态情境下的结构特征关注由无数时间节点连接成的时间范围内,数字产业集群内的网络结构将呈现出怎样的具有时间属性的变化特征。在时间的作用下,数字产业集群及其内部的行业、企业等不同层次的组织节点都会发生或大或小的变化,具体发生了什么样的变化,这些变化中是否蕴藏着一定的规律和信息,值得我们探索讨论。因此,可探究随着时间推移,不同企业或网络节点的位置或相对位置、规模以及彼此之间的相对位置是否发生了明显变化,哪些行业之间的关联日益密切、哪些行业之间的关联则日渐微弱等节点变化情况;不同类型的集群网络由兴起到成熟及繁荣将会经历哪些过程阶段,不同阶段的网络具有怎样的阶段性属性和规律等节点演化情况,以及环境不确定性、环境动荡性等动态因素在这些变化及演化中发挥着怎样的作用(吴松强等,2018)。

2.网络视角下数字产业集群的要素流动研究

从形式上看,企业所处集群网络是企业间关系和结构的联结,而从实质上来看,这些关系与结构的联结其实是众多潜在资源的集合(吴松强等,2018)。如何利用网络化带来的优势促进集群内创新资源流动共享,实现产业集群中知识的利用和转移,进而增强集群企业及区域创新能力,是目前中国产业集群面临的一大难题(姜海宁等,2023)。因此,亟需拓展数字产业集群内网络中有关要素流动的相关研究。具体地,可重点关注网络视角下数字产业集群的资源共享与知识溢出。

首先,网络视角下数字产业集群的资源共享机制研究。企业基于地理邻近而集聚的系列活动与行为使得传统产业集群在实现资源共享上具有相当的优势(芮明杰等,2017),那么,数字产业集群中更为分散化、多元化的集群企业之间的资源共享是否更具优势,值得关注和探究。由于数字产业集群呈现出网络空间分布的虚拟集聚特征,具有共享性质的数字产业平台是实现资源共享的关键,因此,可重点探究数字产业集群中资源共享平台的构建、管理等问题。其一,可探究与资源共享平台构建相关的研究问题。如何设计资源共享规则与模式、确立资源共享平台的目标愿景、选择并吸引集群内不同网络成员加入资源共享平台,是值得分析和探索的问题。其二,可探究与资源共享平台管理相关的研究问题。如何打破参与者之间的资源壁垒以激励和提高他们的共享意愿、对资源进行优化整合与管理,以及实现良好的资源利用与分配,提高资源利用效率,发挥出资源的应有价值等问题值得探究。

其次,网络视角下数字产业集群的知识溢出研究。知识环境是产业集群吸引力的主要来源之一(G?tz,2019),产业集聚形成的集群内部网络为其中知识的传播与扩散提供了有利的环境与空间,进而能够形成显著的知识溢出效应(王彩萍等,2022)。尤其是数字技术的作用,数字产业集群相对于传统产业集群产生的知识溢出效应更为显著(谭洪波和夏杰长,2022)。因此,有必要基于网络视角对数字产业集群的知识溢出效应予以分析。其一,可探究网络特征与数字产业集群内知识溢出之间的关系。具体而言,可以对集群内不同网络类型的连接程度、结构特征与知识溢出之间是否存在明显关联,以及企业的网络位置及其动态网络能力与企业自身知识溢出的类型(如水平式知识溢出、垂直式知识溢出)和知识溢出的模式是否相关加以分析。其二,可探究知识溢出对集群企业创新活动的影响。不同属性、类型、方向和渠道的知识溢出对于知识溢出接收方与溢出方的创新绩效分别具有怎样的影响,其各自所处行业的性质、数字化水平等是否会影响知识溢出与创新绩效之间的关系,又将产生什么影响等问题值得探究。

(三)制度视角

已有研究表明,制度环境是企业决策最重要的参考依据之一(陈玉娇等,2022),大量集聚的创新企业需要一种促进彼此接触、相互影响与合作的制度环境(张欣和徐二明,2008)。盡管数字产业集群已经能够摆脱特定地理位置和区域的影响,但是其行为活动仍然嵌入在不同的制度情境之中,并且受到相应影响。因此,需要将数字产业集群置于具体制度要素与政策情境中进行分析,从制度视角对数字产业集群展开研究。具体地,可关注制度视角下数字产业集群的运行机制与政策设计等相关研究主题。

1.制度视角下数字产业集群的运行机制研究

根据制度理论的观点,一方面,制度能够为数字产业集群的发展提供支持和保障;另一方面,制度也有形或无形地规定了数字产业集群发展的总体框架,对其产生限制和约束。因此,数字产业集群在受到制度环境塑造、遵循已有制度并在其框架内开展活动的同时,也会通过自身的制度化活动改变和影响所处场域的制度,从而分别形成基于规范的运行机制与基于变革的运行机制。

首先,制度视角下数字产业集群基于规范的运行机制研究。制度视角下基于规范的运行机制,主要侧重于聚焦制度对数字产业集群发展起到的积极保障作用,以及为数字产业集群及其成员发展提供的有力政策支持。在此种情境下,产业主导者和集群企业需要在充分学习研究相关制度的前提下,最大限度地适应现有制度场域中的规范和要求,从而获取资源与合法性、提高生存能力。因此,需要关注数字产业集群内不同层次的参与主体将如何在现有制度框架内制定和明确本层级单位的目标、职责,以寻找最优发展路径与发展模式,从而探究宏观制度环境对产业集群方向轨迹及战略使命的塑造效应。同时,数字产业集群创造的信息互动、知识溢出等便利条件和天然优势极大地降低了组织间交流成本,加快了行业实践、成功经验的传播速度。因此,将研究视野关注在成功的组织模式和运行方式如何在数字产业集群内不断适应并扩散,以及该过程中发挥关键作用的制度要素有哪些这一问题,对分析和探索怎样的发展模式有利于更快地适应集群环境,从而快速推行某种行为实践具有重要意义。

其次,制度视角下数字产业集群基于变革的运行机制研究。制度视角下基于变革的运行机制主要是指,在现有制度难以在数字产业集群的创新升级进程中发挥积极促进和推动作用,或者会阻碍数字产业集群发展时所要启动和实施的运行机制。处于这种情境下,数字产业集群企业参与者需要作为制度行动者或制度创业者,主动地谋求和推动相关制度与政策的完善、构建与实施,从而为数字产业集群的发展构造良好的制度环境。因此,数字产业集群的主导者以及众多集群企业应如何应对制度压力、制度空白等挑战,通过与不同层级政府互动从而实现制度变迁,是值得关注的重要问题。同时,改变现有制度或构建新制度必然面临诸多挑战,是一个涉及多主体、多层级的复杂求索过程。因此,数字产业集群作为一种新出现的现象和事物,可能现有支持数字产业集群发展的制度及政策相对不完善,需要这些制度行动者或制度创业者来进行制度创业,为数字产业集群的发展创造良好的制度环境。制度创业的过程和机理以及采取的相应策略有待后续研究去发现和解决。

2.制度视角下数字产业集群的政策设计研究

集群演化及其内部经济主体的创新发展与当地政府在产业政策、法律法规及市场环境等方面做出的努力密切相关,政府通过制定公共政策并提供相应服务,改善集群企业的生产运营模式,从而有利于增强集群整体竞争实力(黄纯和龙海波,2016)。因此,需要高度重视政府作为重要制度性行动者在促进数字产业集群形成发展中的积极作用,基于制度视角探究数字产业集群的政策设计。政策设计是指政府作为数字产业集群制度场域的主导者与构建者,对区域经济发展政策、产业经济发展政策等与数字产业集群规划、发展相关的政策进行设计和颁布。具体地,可探究制度视角下数字产业集群政策设计的内容维度与逻辑机理。

首先,制度视角下数字产业集群政策设计的内容维度研究。对于制度视角下数字产业集群政策设计内容维度的研究,可探究政府干预和政策制度本身所带来的影响,比如研究和挖掘怎样的政策内容与政策环境更加能够为数字产业集群及其中企业接受和认可,更能激发企业创新活力以推动产业转型升级和集群发展创新。

其次,制度视角下数字产业集群政策设计背后的逻辑机理研究。基于一定的形势判断与发展目标制定相应的政策及规范,是政府部门发挥其在复杂社會经济系统创新中的作用的体现。因此,我们需要探究一系列制度与政策的背后,政府的政策设计理念与其战略意图将形成怎样的影响,从而考察和揭示政府在相关制度工作上的努力,深入剖析数字产业集群兴衰成败背后潜藏的逻辑机理,为构建有利于数字产业集群创新发展的制度环境、推行集群制度政策可以采取的政府实践与制度工作提供理论依据和建设意见。

(四)种群生态视角

组织生态学中的种群与产业集群均可用于表示一定区域范围内特定组织集合形成的更大范围的系统或组织形式,从这个意义上说,产业集群与源于生态学的种群生态之间存在着诸多相似之处,并且产业集群无论在要素上还是结构上都具有自然生态系统的特征(欧光军等,2018)。因此,可将种群生态学作为数字产业集群的一个研究视角,基于这一视角对数字产业集群展开研究。具体地,可关注种群生态视角下数字产业集群的生态特征和演化机制等内容。

1.种群生态视角下数字产业集群的生态特征研究

数字产业集群具有生物种群系统的属性与特征,种群生态视角为我们探究其生态特征提供了理论基础和依据。因此,可基于种群生态视角探究数字产业集群的生态特征。具体地,可关注种群生态视角下数字产业集群自身及其区别于其他组织形式的生态特征。

首先,种群生态视角下数字产业集群自身特征研究。根据种群生态学的观点,种群的出生率、死亡率、存活率以及种群结构等指标能够反映出一个种群生态的健康程度(Adner,2017)。因此,可分析数字产业集群中种群的出生率、死亡率、存活率以及种群结构等指标特征,从而分析其中不同种群密度及组织形式的变化情况,进而分析和挖掘这些指标及其变化情况与数字产业集群整体生产力、不同种群间耦合协调度以及相应参与企业生存能力之间的关系。同时,数字产业集群中涌现出的新种群形态如何面对新进入者劣势以适应竞争环境并获得合法性地位、不同种群进入和退出集群的影响因素等问题也值得探究。

其次,种群生态视角下数字产业集群区别于其他组织形式的差异性特征研究。数字产业集群作为数字经济时代兴起的一种新兴产业组织,自有其独特的时代印记与全新属性。通过对比数字产业集群与其他组织形式的区别,可以更好地廓清数字产业集群的研究边界及独特性。因此,有必要通过对比分析探究种群生态视角下数字产业集群区别于其他组织形式的差异性特征。具体而言,可深入剖析数字产业集群是如何在新经济技术环境下高效地连接各种人财物资源,从而探究数字产业集群在信息互动方式、资源配置方式以及资源交换方式上与其他产业组织的相似之处和独特特征。

2.种群生态视角下数字产业集群的演化机制研究

从种群生态学视角来看,数字产业集群处于不断变化和适应的过程中,这种动态性不仅受到其自身内部物种、种群之间的竞合互动的驱使,更是其持续适应复杂多变环境的结果,也是数字产业集群得以进化的必要条件。因此,可基于种群生态视角探究数字产业集群的演化机制。具体地,可探究种群视角下数字产业集群的演化动力及演化过程问题。

首先,基于种群生态学相关内容探究数字产业集群的演化动力问题。为了实现更好的创新产出、不断向全球产业价值链高端环节攀升以打造自身竞争优势,数字产业集群必须应对内外部双重环境因素带来的挑战。因此,需要我们关注数字产业集群的演化动力问题。具体而言,一方面可分析数字产业集群所面临的政治、经济、技术环境的变迁与变革将起到怎样的催化剂作用,如何作为外部动因推动其成长演化;另一方面,可分析数字产业集群内部不同种群、不同企业在面临争夺有限资源、实现生态位跃迁与扩张、赢得竞争优势等压力下,集群内部主体的动态性与抉择又将如何作为内部动因推动数字产业集群演化。

其次,借鉴生命周期理论探究数字产业集群的演化过程问题。数字产业集群的演化不是一蹴而就的,需经历漫长的过程。与自然生态种群经历的生命周期过程相类似,数字产业集群的演化也将经历不同的阶段,因此,可借鉴生命周期理论对数字产业集群的演化过程进行研究。具体地,可分析从出现到成熟再到更新或衰退,数字产业集群将经历怎样的演化历程,在不同阶段需要如何平衡探索与利用、竞争与合作、公平与效率等诸多能力与选择,各阶段需解决的主要矛盾以及相应的解决方案是什么。此外,可将组织生态学中经典的“选择-适应-保留”理论分析框架引入数字产业集群研究领域,探究数字产业集群的演化路径及演化过程问题。

五、研究方法

开展具有科学性的社会研究离不开研究方法的支持,无论是定性研究方法还是定量研究方法,都是学者们解决研究问题、达成研究目的的有效工具。基于管理学领域当前主流的研究范式与学术惯例,本文提出可采用案例研究、定量研究、社会网络分析以及定性比较分析等方法对数字产业集群开展研究,以期为后续研究提供思路和建议。

(一)案例研究方法

案例研究在回答“怎么做”和“为什么”的问题上具有突出优势,适合新兴的或当前研究不够充分的领域,适用于具有探索性特征的研究问题。数字产业集群是数字经济背景下逐渐出现和衍生的新现象,适合采用案例研究方法展开探究。

第一,数字产业集群演化问题研究。在时间的影响下,演化问题是探究数字产业集群过程中无可回避的重要内容。从研究层次来看,其中的演化问题既包括集群整体层面生命周期、发展趋势的演化,也包括微观集群企业自身的变革与演化;从研究内容来看,既包括集群内多重参与主体间价值共创模式及其演化的研究,也包括相应治理机制、制度脉络的演化。因此,可通过深入调研富有典型性、新颖性的数字产业集群案例,如合肥智能语音集群以及杭州数字安防集群,分析这些数字产业集群形成和运行的内在机理,揭示集群内多元化参与主体的协同模式、不同主体实现价值共创与开放式创新的演化路径和演化机制,以及不同演化阶段治理机制的特征与手段等问题。

第二,数字产业集群成功因素研究。为什么有些集群比另一些集群更具创新性,以及同处于数字产业集群环境中,为什么有些集群企业比其他企业表现更优,是什么样的因素及作用机制在发挥作用,表现更好的企业主体在知识获取、人才资源、技术水平、领导力等方面具有怎样的特征与明显优势等问题,是经济管理领域的经典之问。可运用多案例研究对比不同行业、不同类型数字产业集群之间的相似之处与不同之处,分析数字产业集群成功的驱动因素,从而总结数字产业集群的共性特征;或采取嵌套案例方式来分析,即在探讨特定产业的升级时,加入对产业内关键企业的考察,以打造具有国际竞争力的数字产业集群。

(二)定量研究方法

定量研究方法从经验数据出发检验理论,探索变量之间的因果关系。基于不同理论视角衍生出的数字产业集群及其参与成员行为活动及经济表现的观点、命题及推论,需要定量研究方法对其中的复杂因果关系进行检验和分析,从而更好地认识和描述数字产业集群并采取有效方法促进其发展。

第一,组织层面因果关系探究。聚焦数字产业集群参与成员层面,可通过定量研究方法实证分析他们的绩效表现、影响因素及其投入-产出效率的高低,比如实证检验集群成员自身的创新能力、变革能力或动态能力如何影响其在数字产业集群中的创新产出与企业价值,集群企业的价值共创参与意愿主要受到哪些因素影响,其价值共创参与意愿与价值共创参与行为之间具有怎样的关系,以及这种关系将受到哪些因素的调节和影响。此外,由于资源的差异,中小企业的创新方式不同于大企业(Taura 和Radicic,2019),可由此延伸探究中小企业与大企业的创新频率、创新类型是否不同,数字产业集群背景下,企业规模、类型及性质与创新产出的关系受到哪些因素的调节和影响等问题。

第二,集群层面因果关系探究。从更为宏观的层面来看,首先可实证检验影响数字产业集群整体生产力的因素,如不同治理结构或治理机制如何影响数字产业集群的全要素生产率及创新效率;其次,可定量分析数字产业集群对区域经济发展与国民经济发展产生的影响,如数字产业集群发展与区域创业质量和创业数量、创新水平,及产业成熟度、产业创新增长率之间的关系,以分析数字产业集群带来的集聚效应和辐射作用。进而可通过跨层次分析探究集群企业层面的动态如何影响集群整体变化与动态性,以及集群整体层面因素与动态如何对微观主体运行产生影响。

(三)社会网络分析

社会网络分析(Social Network Analysis)方法是起源于社会学领域的一种定量分析方法,其研究对象为不同层次社会单位或行动者以及这些行动者之间的相互关系(陈红琳等,2022),目的是刻画节点之间的互动与联系(黄蕊和李雪威,2021),也可用于分析行动者的演化过程。基于此,可使用社会网络分析对数字产业集群这一社会单位进行研究,并将集群内众多中小企业参与者视为网络行动者和网络节点,分析他们在集群内的活动特征与互动过程。

第一,集群网络特征演化研究。由于参与主体的进入退出及其不断变革演化等活动,数字产业集群的网络结构往往处于动态变化之中。为解释集群内部网络结构演化变迁的影响因素,可对数字产业集群内主体间的网络特征、结构属性及互动模式展开网络分析研究,进而分析种群内子群的密度、出生率、死亡率、存活率等指标以及数字产业集群的整体演化趋势与演化规律。

第二,集群网络要素流动研究。资源、信息快速传播是数字技术赋能经济活动的重要特征。在数字产业集群多样化网络之中,各类要素活跃流动,因此,可对数字产业集群内资源信息的流动特征、路径与模式,资源共享、知识溢出与知识扩散进行分析,以揭示集群内企业之间要素、时间及空间的关联特征,从而深入了解数字产业集群企业间的竞争合作态势及其内在发展规律。同时,可对企业、机构等主体之间的联系和互动进行分析,以更好地理解数字产业集群的内部关系和网络特征。

(四)定性比较分析

定性比较分析(Qualitative Comparative Analysis,QCA)可用于分析相互依赖和作用的前因條件共同产生结果的组态效应,前因条件会在不同组合方式下以多种路径实现结果(陈曦等,2023)。QCA 使用布尔代数技术来比较前因子和结果条件的成对组合,以确定那些产生结果的组合,用于分析组态的多维度和等效性、原因条件的相互依赖,以及因果的非对称性等因果复杂性问题(Nambisan et al.,2017)。数字产业集群作为一种多层次复杂性系统,其中存在诸多复杂因果关系有待探究,可使用QCA 方法加以分析。

第一,高绩效组态研究。由于数字产业集群的发展受到政治、经济、环境等外部条件以及资源、能力、技术等内部条件的叠加影响,因此,可探究数字产业集群形成和发展的组合驱动因素及不同演化路径,分析数字产业集群成功构建的核心条件与协同机制,并探究不同理论视角下集群参与主体实现创新、变革以及获得高绩效的前因组态与内在机理,从而推动集群创新升级。

第二,政策实施效果研究。政策是推动数字产业集群发展的重要手段之一,當前我国出台了一系列支持数字经济及数字产业集群发展的政策文件,如《数字中国建设整体布局规划》《“十四五”数字经济发展规划》等。通过对相关政策进行深入解读分析,可采用QCA 方法分析不同政策对不同行业、不同种群有何影响,探究怎样的政策组合与匹配能够更好地实现数字产业集群特定目标,并研究这些政策实施后的效果,以及在何种条件下能够获得最佳的政策效果,从而分析不同政策的优点与不足,提出改进和完善建议,选择最适合的政策组合以达到最优协同,实现最佳治理效能。

六、结论与展望

(一)研究结论

本文首先从数字技术兴起、政府政策支持和企业数字化转型三个方面阐述了数字产业集群源起的动因,接下来从空间分布、产业范围、协作方式、治理模式等方面对数字产业集群的特征进行分析,继而从平台视角、网络视角、制度视角以及种群生态视角提出数字产业集群未来可开展的研究主题,最后建议采用案例研究、定量研究、社会网络分析、定性比较分析等方法对数字产业集群展开深入研究。最终,本研究总结了数字产业集群的研究框架,由数字产业集群的具体特征、开展数字产业集群研究所采用的理论视角及研究方法组成,如图1 所示。

具体而言,数字产业集群的特征主要包括以下方面:从空间分布上看,主要是以地理空间和网络空间,或单纯基于网络空间进行聚集;从产业范围上看,主要以跨界产业为主;从协作方式上来看,其协作方式具有网络化特征;从治理模式上看,主要是以平台化治理模式为主。

基于不同理论视角可对数字产业集群展开的研究主要包括以下内容:平台视角下主要包括对数字产业集群价值共创及治理机制的研究;网络视角下主要包括对数字产业集群结构特征及要素流动的研究;制度视角下主要包括对数字产业集群运行机制及政策设计的研究;种群生态视角下主要包括对数字产业集群生态特征及演化机制的研究。

采用不同研究方法对数字产业集群的研究主要包括以下内容:采用案例研究方法探究数字产业集群价值共创的演化与成功因素;采用定量研究方法探究数字产业集群层面及其内部组织层面存在的复杂因果关系;采用社会网络分析方法探究数字产业集群的网络特征演化与网络要素流动;采用定性比较分析方法探究数字产业集群的高绩效组态及相关政策实施效果研究。

(二)未来展望

第一,本研究对比了数字产业集群与传统产业集群之间的差异,未来可进一步对比探究数字产业集群与其他类似或相关产业组织形式之间的区别。首先,虚拟产业集群是通过信息共享平台的建设和信息分享,实现产业链中所有参与者之间有效协调互动的空间(宋华和卢强,2017),也是数字经济时代涌现出的新的产业集群现象。当前学者对数字产业集群、虚拟产业集群之间的界定与区分较为模糊,未来可探究数字产业集群与虚拟产业集群之间的区别。其次,本文提出,从空间分布来看,既有以地理空间和网络空间相结合进行集聚的数字产业集群,也有纯粹网络空间内集聚的数字产业集群,未来可进一步探究两类空间集聚范围不同的数字产业集群,除了在空间分布维度存在不同,还存在怎样的差异,两类数字产业集群在发展方向、模式、路径以及协作组织上是否存在显著差异。

第二,本研究指出数字产业集群是以数字化产业平台为载体,并基于网络化活动实现创新产出的产业组织,数据在这一过程中至关重要并上升成为基础性战略资源。然而,数据在对经济、社会发展带来重大驱动作用,发挥重要价值的同时,数据要素的流动,尤其是跨境流动也带来了诸如国家与产业安全以及个人数据隐私安全等问题(李金等,2023)。尽管本文关注到了数据这一新兴关键要素在数字产业集群中的重要作用,但是对于数据安全及数据管理等问题的阐述与关注有所欠缺。未来应关注数字产业集群的数据安全与数据管理问题,如何在数字产业集群架构设计、治理机制及政策监管等方面对数据安全问题予以充分考量,以形成有效的数据风险管理体系,增强数据要素治理能力,是值得探究的重要议题。

第三,尽管本研究提出需要采用不同研究方法对数字产业集群开展研究,但主要是对可研究议题的探讨,具体有关数据收集、指标测度以及实证操作等方面的研究有待未来学者进行探究,重点需要进行数据库开发及量表研究与设计等研究工作。具体而言,在开展定量研究的过程中,传统产业集群的评估或测量方法可能并不完全适用于数字产业集群(Kudryavtseva et al.,2020)。因此,需要新的测量方法与指标体系对数字产业集群进行数据分析与实证检验,考虑如何设计出具有良好计量特性的变量,将复杂的经济行为与经济现象予以表征,并努力吸收、结合邻近学科最新方法,以确保得出科学准确的研究结果。同时,数字产业集群汇集的众多企业在其中以数字化方式活动运行,将产生形成庞大的数据量,因此需建立相应的数据库,汇总整合有关数字产业集群及集群企业的各项活动数据,为开展数字产业集群学术研究,更好地捕捉、观察并发现其中的经济规律,促进数字产业集群与集群企业以及产业、区域经济创新发展提供宝贵的参考依据及可靠可信的数据/证据。

第四,本研究主要是对数字产业集群涉及的普遍问题加以阐述,对涉及存在的文化情境差异还需要进一步深入研究。Taura 和Radicic(2019)指出,知识交换更多地取决于社会关系背景,而不是技术基础设施的存在。因此,即使在数字技术发挥关键作用的数字产业集群之中,仍然不能忽视社会、文化等因素对经济组织活动产生的巨大影响。不同文化情境下对数字产业集群的研究重点是否具有明显差异性,以及不同文化情境下研究结果与结论及其适用性有何区别等问题,有待未来进一步探究。

参考文献

[1] 安同良,魏婕,姜舸. 基于复杂网络的中国企业互联式创新[J]. 中国社会科学,2023 年第10 期,第24-43 页。

[2] 安同良,魏婕. 中国经济学走向何处:复杂经济学视域下新经济发展对中国经济学的重构[J]. 中国工业经济,2023 年第12 期,第5-23 页。

[3] 陈红琳,魏瑞斌,门秀萍. 社会网络分析方法与研究主題的关联分析[J]. 情报科学,2022 年第9 期,第38-46 页。

[4] 陈威如,王节祥. 依附式升级:平台生态系统中参与者的数字化转型战略[J]. 管理世界,2021 年第10 期,第195-214 页。

[5] 陈曦,白长虹,陈晔,徐进. 数字治理与高质量旅游目的地服务供给——基于31 座中国城市的综合案例研究[J]. 管理世界,2023 年第10 期,第126-150 页。

[6] 陈小勇. 产业集群的虚拟转型[J]. 中国工业经济,2017 年第12 期,第78-94 页。

[7] 陈玉娇,宋铁波,黄键斌. 企业数字化转型:“随行就市”还是“入乡随俗”?——基于制度理论和认知理论的决策过程研究[J]. 科学学研究,2022 年第6 期,第1054-1062 页。

[8] 焦豪. 数字平台生态观:数字经济时代的管理理论新视角[J]. 中国工业经济,2023 年第7 期,第122-141 页。

[9] 贺俊. 创新平台的竞争策略:前沿进展与拓展方向[J]. 经济管理,2020 年第8 期,第190-208 页。

[10] 黄纯,龙海波. 政府辅助性制度工作、制度逻辑与集群升级——基于余姚和安吉两地集群演化的案例研究[J].管理世界,2016 年第6 期,第148-166 页。

[11] 黄蕊,李雪威. 文化产业虚拟集群的形态特征与空间解构研究[J]. 学习与探索,2021 年第10 期,第146-153 页。

[12] 姜海宁,吕国庆,杨梦君,胡晨晖. 内生型轮轴式产业集群创新网络演化研究——以台州汽车产业集群为例[J].地理研究,2023 年第8 期,第2053-2069 页。

[13] 金杨华,施荣荣,吴波,王节祥. 产业集群赋能平台从何而来:功能开发与信任构建共演的视角[J]. 管理世界,2023 年第5 期,第127-145 页。

[14] 乐云,胡毅,陈建国,唐可为,张馨月,姜凯文. 从复杂项目管理到复杂系统管理:北京大兴国际机场工程进度管理实践[J]. 管理世界,2022 年第3 期,第212-228 页。

[15] 李金,徐姗,卓子寒,李建平. 数据跨境流转的风险测度与分析——基于数据出境统计信息的实证研究[J]. 管理世界,2023 年第7 期,第180-201 页。

[16] 刘淑春,闫津臣,张思雪,林汉川. 企业管理数字化变革能提升投入产出效率吗[J]. 管理世界,2021 年第5期,第170-190 页。

[17] 刘涛雄,戎珂,张亚迪. 数据资本估算及对中国经济增长的贡献——基于数据价值链的视角[J]. 中国社会科学,2023 年第10 期,第 44-64 页。

[18] 吕璐. 世界主要数字产业集群案例分析及启示[J]. 中国统计,2022 年第9 期,第19-21 页。

[19] 马鸿佳,林樾. 数字平台企业如何实现价值创造?——遥望网络和海尔智家的双案例研究[J]. 外国经济与管理,2023 年第9 期,第22-37 页。

[20] 马永开,李仕明,潘景铭. 工业互联网之价值共创模式[J]. 管理世界,2020 年第8 期,第211-222 页。

[21] 宓泽锋,周灿,尚勇敏,马双,曾刚. 本地知识基础对新兴产业创新集群形成的影响——以中国燃料电池产业为例[J]. 地理研究,2020 年第7 期,第1478-1489 页。

[22] 欧光军,杨青,雷霖. 国家高新区产业集群创新生态能力评价研究[J]. 科研管理,2018 年第8 期,第63-71 页。

[23] 齐宇,刘汉民. 产业集群数字化治理:一个理论框架[J]. 湖湘论坛,2022 年第4 期,第 116-128 页。

[24] 芮明杰,李宇,刘昆. 产业集群中的知识溢出:框架、焦点议题与中国情境[J]. 研究与发展管理,2017 年第4 期,第54-64 页。

[25] 宋华,卢强. 基于虚拟产业集群的供应链金融模式创新:创捷公司案例分析[J]. 中国工业经济,2017 年第5期,第172-192 页。

[26] 孙小强. 基于生态学视角的产业集群创新网络系统构建与分析[J]. 经济问题探索,2015 年第1 期,第49-54 页。

[27] 谭洪波,夏杰长. 数字贸易重塑产业集聚理论与模式——从地理集聚到线上集聚[J]. 财经问题研究,2022 年第6 期,第43-52 页.

[28] 王彩萍,李善民,黄志宏. 产业集聚、技术并购与知识溢出效应[J]. 经济理论与经济管理,2022 年第10 期,第33-46 页。

[29] 王节祥,蔡宁,盛亚. 龙头企业跨界创业、双平台架构与产业集群生态升级——基于江苏宜兴“环境医院”模式的案例研究[J]. 中国工业经济,2018 年第2 期,第157-175 页。

[30] 王琳,刘锡禄,陈志军. 基于组织印记触发的集团子公司价值共创决策逻辑:海信聚好看的纵向案例研究[J].管理世界,2023 年第11 期,第173-191 页。

[31] 王楠. 培育具有国际竞争力的数字产业集群[N]. 科技日报,2023-12-11。

[32] 王如玉,梁琦,李广乾. 虚拟集聚:新一代信息技术与实体经济深度融合的空间组织新形态[J]. 管理世界,2018 年第2 期,第13-21 页。

[33] 王政. 我国数字产业集群加速成长[N]. 人民日报,2022-11-30。

[34] 吳松强,蔡婷婷,赵顺龙. 产业集群网络结构特征、知识搜索与企业竞争优势[J]. 科学学研究,2018 年第7期,第1196-1205 页。

[35] 肖旭,戚聿东. 产业数字化转型的价值维度与理论逻辑[J]. 改革,2019 年第8 期,第61-70 页。

[36] 张欣,徐二明. 基于制度理论的产业集群创新研究[J]. 当代财经,2008 年第7 期,第85-88 页。

[37] 赵作权,戴宜畅,范秋辞,马淑燕. 中国国家级产业集群数字化程度估计:基于与线上产业带的匹配分析[J].中国科学院院刊,2022 年第12 期,第1757-1769 页。

[38] 周海川,刘帅,孟山月. 打造具有国际竞争力的数字产业集群[J]. 宏观经济管理,2023 年第 7 期,第27-32+48 页。

[39] 周泯非,魏江. 产业集群治理模式及其演化过程研究[J]. 科学学研究,2010 年第1 期,第95-103 页。

[40] Adner, R., “Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategy”, Journal of Management, 2017, 43(1), 39-58.

[41] Chen, Y., et al., “Decentralized Governance of Digital Platforms”, Journal of Management, 2021, 47(5), 1305-1337.

[42] De Langen, P., “Governance in Seaport Clusters”, Maritime Economics & Logistics, 2004, 6(2), 141-156.

[43] Evans, G., “Emergence of a Digital Cluster in East London: Birth of a New Hybrid Firm”, Competitiveness Review,2019, 29(3), 253-266.

[44] Fernandez-Escobedo, R., et al., “Economic Agglomeration in the Age of Industry 4.0: Developing a Digital Industrial Cluster as a New Policy Tool for the Digital World”, Competitiveness Review, 2023.

[45] G?tz, M., “Unpacking the Provision of the Industrial Commons in Industry 4.0 Cluster”, Economics and Business Review, 2019, 5(4), 23-48.

[46] G?tz, M., “Cluster Role in Industry 4.0-a Pilot Study from Germany”, Competitiveness Review, 2021, 31(1), 54-82.

[47] Hanseth O., and J. Modol, “The Dynamics of Architecture-Governance Configurations: an Assemblage Theory Approach”, Journal of the Association of Information Systems, 2021, 22(1):130-155.

[48] Jasinska, K., and B. Jasinski, “Cluster Under Industry 4.0 Conditions-Case Study: the Concept of Industry 4.0 Cluster in Poland”, Transformations in Business & Economics, 2019, 18(2B), 802.

[49] Nambisan, S., et al., “Digital Innovation Management: Reinventing Innovation Management Research in a Digital World”, MIS Quarterly, 2017, 41(1), 223-238.

[50] Kayley, P., “Interpersonal Relationships as Key Drivers of Cluster Performance”, European Conference on Innovation and Entrepreneurship, 2017, 362-367.

[51] Ritala, P., et al., “Value Creation and Capture Mechanisms in Innovation Ecosystems: a Comparative Case Study”,International Journal of Technology Management, 2013, 63(3-4), 244-267.

[52] Kudryavtseva. T., et al., “Developing Methods to Assess and Monitor Cluster Structures: The Case of Digital Clusters”,International Journal of Technology, 2020, 11(4): 667-676.

[53] Taura, N., and D. Radicic, “Intra-Cluster Knowledge Exchange and Frequency of Product Innovation in a Digital Cluster”, Journal of Small Business Management, 2019, 57(S2), 350-373.

[54] Tiwana. A., B. et al., “Platform Evolution: Coevolution of Platform Architecture, Governance, and Environmental Dynamics”, Information Systems Research, 2010, 21(4):675-687.

[55] Tsakalerou, M., and S. Akhmadi, “Agents of Innovation: Clusters in Industry 4.0”, Procedia Manufacturing, 2021, 55,319-327.