艺术与贸易的回环:奥地利国家图书馆藏清代外销画中的毛皮服饰研究①

胡煜升 刘 瑜(东华大学 服装与艺术设计学院,上海 200051)

奥地利国家图书馆(下文简称奥国图)藏有绘制于1821年的清代外销水粉画册共计十四册,②按照图册扉页信息来看,十四套外销画册的顺序依次为:《第一册:建筑与家居服饰》(Livre premier: Edifices & Costumes Domestiques);《第二册:贵族人物服饰册一》(Livre deuxième: Costumes);《第三册:贵族人物服饰册二》(Livre troisième: Costumes);《第四册:妇女及士兵服饰》(Livre quatrième: Costumes de Femmes et Guerriers);《第五册:仕女演奏图册》(Liver cinquième:Musiciennes);《第六册:三百六十行市井人物册一》(Liver sixième: Metiers);《第七册:三百六十行市井人物册二》(Livre septieme:Metiers);《第八册:船舶图》(Liver huitieme:Bateaux);《第九册:花草虫蝶册一》(Livreneuvieme: Fleurs et Insectes);《第十册:花卉果木册一》(Livre dixieme: Fleurs);《第十一册:花卉果木册二》(Livre onzieme: Fleurs);《第十二册:花鸟图册一》(Livredouzieme:Oiseaux);《第十三册:花鸟图册二》(Livretreizieme: Oiseaux);《第十四册:水族生物》(Livre quatorzième: Poisson)。依画册排序及内容比重可见,中国人物及其服饰形象成为了该套外销画册力图向西洋人士传递的重要信息之一。画册具体内容详见奥地利国家图书馆官方网站:https://onb.digital/search/407555。其中《人物服饰画册二》(Livre deuxième: Costumes,馆藏编号PK2699 40-87)笔触细腻自然,人物表情生动,尤其是在服饰细节的刻画上细致入微,且纹样丰富,极为特别。更为值得关注的是,有别于传统的清代外销画作品,外销画家在绘制该套图册时花费大量的笔墨刻画了身着毛皮服饰的男女对偶图像共二十四幅(表1),这在同时期的外销画中实属罕见。

表1 《人物服饰画册二》中身着毛皮服饰的男女对偶图像,奥地利国家图书馆藏

从以往有关清代毛皮服饰的相关研究来看,虽然学者们对各类满、汉、蒙文文献档案和实物等都有所涉及,③关于清代广州口岸的毛皮贸易研究,可参见蔡鸿生《清代广州的毛皮贸易》、周湘《清代毛皮贸易中的广州与恰克图》、王渊《清代的毛皮服装》等文。但却较少从图像绘画资料着手展开研究。而奥国图所藏的该套外销画册作为一种视觉资料的出现,恰好弥补了文字描述上的局限。这些身着毛皮服饰的人物形象塑造得十分生动立体,为清代毛皮文化研究提供了新的可视空间。在这一背景下,本文尝试以该套外销画中所绘的毛皮服饰图像为研究对象,力图探讨图册呈现出的清代毛皮服饰形象、贸易往来以及外销画家借由此类画像所传达出的政治意涵,从而探寻海上丝绸之路贸易背景下,外销画这一特殊产物在服饰史、文化交流史以及丝路贸易史中的新价值。

对偶图式1对偶图式2对偶图式3女性形象1-1男性形象1-2女性形象2-1男性形象2-2女性形象3-1男性形象3-2images/BZ_82_1363_1598_1449_1755.pngimages/BZ_82_1517_1598_1603_1753.pngimages/BZ_82_1670_1598_1756_1752.pngimages/BZ_82_1824_1598_1910_1755.pngimages/BZ_82_1978_1598_2063_1748.pngimages/BZ_82_2125_1598_2211_1755.png对偶图式4对偶图式5对偶图式6女性形象4-1男性形象4-2女性形象5-1男性形象5-2女性形象6-1男性形象6-2images/BZ_82_1362_1840_1448_1997.pngimages/BZ_82_1515_1840_1601_1997.pngimages/BZ_82_1669_1840_1755_1993.pngimages/BZ_82_1822_1840_1908_1996.pngimages/BZ_82_1976_1840_2062_1985.pngimages/BZ_82_2124_1840_2209_1994.png对偶图式7对偶图式8对偶图式9女性形象7-1男性形象7-2女性形象8-1男性形象8-2女性形象9-1男性形象9-2images/BZ_82_1363_2082_1449_2239.pngimages/BZ_82_1517_2082_1603_2237.pngimages/BZ_82_1670_2082_1756_2234.pngimages/BZ_82_1824_2082_1910_2239.pngimages/BZ_82_1978_2082_2063_2235.pngimages/BZ_82_2125_2082_2211_2239.png对偶图式10对偶图式11对偶图式12

一、时尚的画册:清代毛皮风尚的再现

清代现存的众多外销画册提供了丰富的人物服饰形象可供参考研究,在服饰面料的表达上常见有丝、麻等面料,却少有对于毛皮服饰的刻画。但从表1可见,该套《人物服饰画册二》中绘制有身着毛皮服饰的男女对偶人物形象共计二十四幅。为方便描述与指代,故按照画册页面的顺序,将人物分为了12对图式,并对其中的人物依次进行了编号。画面中毛皮服饰的展现到底是来源于外销画家天马行空的艺术加工,还是作为一本时尚的画册,再现了清代毛皮服饰的风尚?围绕图像所绘及文献记载,本文将从画面中所展现的毛皮服饰的款式、色彩及装饰图案这三个方面展开分析。

1.画册中毛皮服饰的款式特征

无论从画面中男性人物佩戴的“顶戴花翎”,还是身着海水江崖纹朝服的表象,抑或是女性人物所佩戴的各类头饰及手持配饰,①该套画册中的男性人物均头戴孔雀花翎官帽,且衣物底摆所显露出的海水江崖纹在清代已成为一种满清贵族、官员常用的带有美好寓意的吉祥纹样,非普通大众所能使用。女性人物则在头部装饰有精美的各类冠饰,佩戴云肩,同时手持不同的雅致物件,如折扇、烟枪等,均表现出其上层人物的身份。都可见该套画册中所绘的人物虽在具体身份上略有差异,但总体而言均为上层贵族的官宦阶层。

将这二十四幅身着毛皮服饰的男女人物形象按照对偶图式进行划分后,最显著的视觉特征即是每一对人物在服饰的表达上皆选用了同一质地的毛料绘制而成,且在款式、毛皮色泽及图案表现手法上较为相似,具有统一性。从造型上来看,人物所着的款式类似,均毛皮外露,多为圆领、对襟、袖端平而阔、左右开裾,且均罩于里衣之外,仅在衣长上有所区别,式样有稍长至膝的,如端罩,也有短款齐腰的,形如马褂。较为特殊的形制则分别是以女性形象4-1及女性形象12-1所着的毛皮服饰为代表。其中女性形象4-1以黑色宽边皮料缝缀于袖口与底摆处,镶皮边是清代贵族阶层喜用的一种毛皮装饰形式。而女性形象12-1则穿有一件琵琶襟黑色毛皮马褂,丰富了画册中毛皮服饰的款式特征。

据文献记载,清代的毛皮穿着方式十分多样。清初,各类毛皮服饰的穿着方式一般是将动物毛纤维置于内侧,仅在衣缘部分显露出来,只有端罩这一特殊的服饰形制是将毛皮展露在外。[1]但后期随着毛皮数量的增加,以及清代贵族为达到显贵和美观的目的,从而选择将上等的兽皮毛朝外穿,称之为“翻毛”(图1),所谓的“翻毛”在形制上而言即翻皮成衣且多为外褂。翻毛马褂,出现于乾隆年间,至嘉庆间,这种翻毛马褂在冬季几乎无人不穿,盛行一时。[2]清人徐珂所撰的《清稗类钞》中对此也有相应的记载,“皮外褂,马褂之翻穿者,曰翻毛。盖以炫其珍贵之皮也,达官贵人为多,其皮大概为海龙、玄狐、猞猁、紫貂、干尖、倭刀、草上霜、紫羔、而有丧者之所衣,则为银鼠,麦穗子。道、咸以降,京官之翰詹科道,及三品外官舆,亦无不翻穿以自豪矣。”[3]由此可见,毛皮服饰成了清代士人群体中的一种流行时尚,也无人顾及僭越问题。而翻毛皮衣要求整片皮毛质量好,颜色正,有光泽,经过精心制作方可成衣,这均在奥国图所藏的该套画册中有所体现。画册中所绘的毛皮服饰均裁剪合体,既有如对偶图式3中所示以整块毛皮裁制而成的服装,也有诸如对偶图式10中以小面积皮料拼接而成的样式。外销画家在绘制毛皮类服饰时多采用“翻毛”的形式或许也暗含巧思,一方面画家是对现实的真实写照,将清代毛皮服饰的形制进行了真实地刻画与再现,借以传递清代中国的服饰文化形象;而从另一方面而言,这样的绘制方式可以更加直观地展示毛皮面料特殊的质地与色泽,以示区分,从而供观画者欣赏。

图1 清代,贾全,《二十七老图》局部,台北故宫博物院藏

2.画册中毛皮服饰的色彩分析

从画面整体的色彩配置上而言,这二十四位人物形象所身着的毛皮服饰均以细腻的笔触展现出毛质柔软顺滑的视觉效果,且用色均匀饱满。基于视觉感官上的呈现,其色彩大致可以划分为如下三类:一是以对偶图式1、2、3、8的八套毛皮服饰为代表的“明黄色”;二是以对偶图式7、8、9、10、11中的十套毛皮服饰所展现出的“黄棕色”;三是对偶图式4、6、12中的六套“黑灰色”毛皮服饰。

清代端罩在皮料上有黑狐、紫貂、青狐、貂皮、猞猁狲、红豹皮、黄狐皮等可供选择,而根据其毛色与质地等有等次划分,且使用的皮质不可僭越。[4]依《清史稿·舆服》中记载来看,皇帝所使用的端罩等级最高,在材质上常采用黑狐皮、紫貂皮。一等侍卫的端罩质地可用猞猁狲间以豹皮,里子的颜色为月白缎。二等侍卫端罩的质地为红豹,里子为素红缎,三等侍卫和蓝翎侍卫端罩的质地为黄狐皮,里子为月白缎。[5]因而从画册中可见,外销画家选取多样的色彩来绘制毛皮服饰或许是出于两方面的考量:一是便于向观者展示清代毛皮资源的种类丰富这一特质。二来也可借画面中毛皮服饰的色彩来暗指人物的身份等级差异,与史实相呼应。值得予以关注的是,外销画家在绘制毛皮这一特殊的材质时,所选用的色彩在明度和饱和度上搭配得当,有别于部分外销画中色彩过于浓艳的特征,更加写实地展现出了上等毛皮浓密光润的特质。

3.毛皮服饰的图案装饰效果与制作工艺的展现

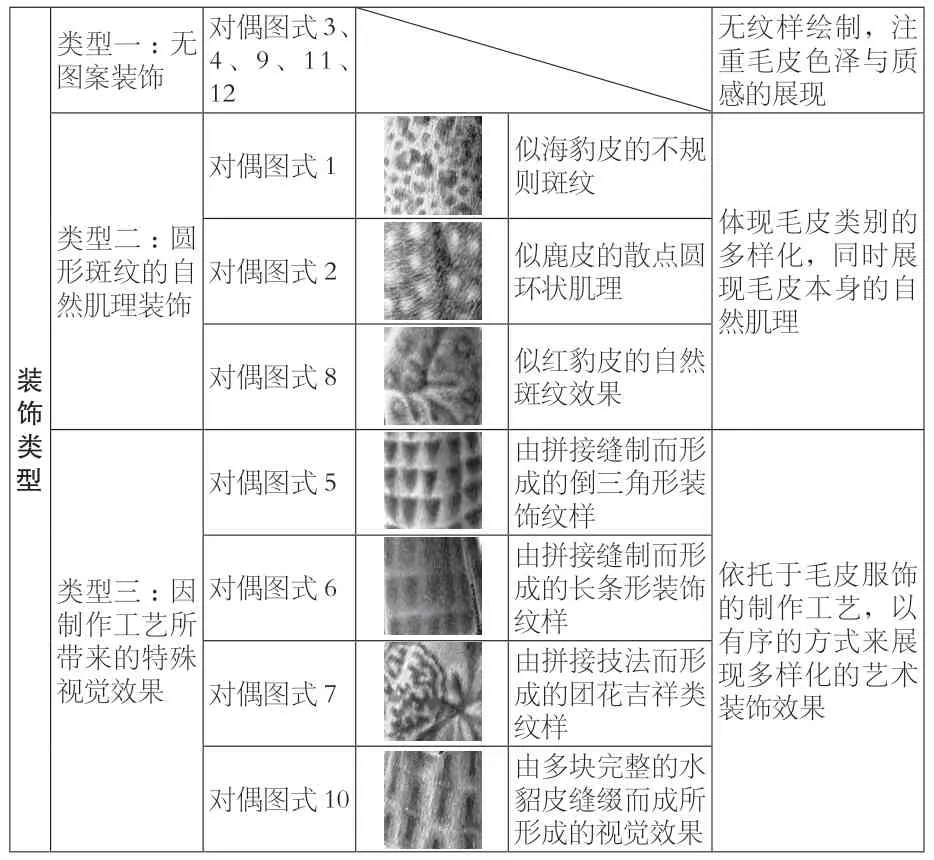

毛皮材质与普通的服饰面料相比,在视觉艺术效果的表达上有着显著的差异,集中在对绒毛的长短及不同斑纹效果的呈现。基于奥国图所藏的该套画册的高清晰度可见,外销画家主要采用了三种特殊的方式来营造出独特的视觉艺术效果(表2),并借此向观者展现出其中所暗含的清代毛皮服饰制作工艺。

表2 《人物服饰画册二》中毛皮服饰的装饰类型

第一类以对偶图式3、4、9、11、12中的毛皮服饰为例。这十位人物所身着的毛皮服饰虽无任何图案的装饰,但其皮料的细腻感与光泽度却跃然于纸上,让观者更加直观的聚焦于画面中毛皮的天然色泽与质感的展现。

第二类则是以对偶图式1、2、8为代表所展现出的装饰手法,在表面绘制有不规则的散点状斑纹图案。外销画家绘制不同的斑纹效果,其目的应是直观地展示出不同毛皮的天然肌理特征。通过对于斑纹的辨析可见画册中有似豹皮、鹿皮等种类丰富的皮料。在郎世宁所绘制的《乾隆皇帝围猎聚餐图轴》中,也能看到相似的艺术表现形式(图2)。此图所描绘的是宫廷狩猎场景,画面中可见两位并肩而行的官员,立于左侧的男性人物所着的毛皮服饰并未用任何图案加以装饰,而右侧的男性所身着的毛皮服饰则用圆形斑纹加以点缀,这种艺术表现形式与奥国图所藏的外销画册在服饰表层的装饰效果上不谋而合,可见绘制者力图以多样化的技法来展现不同类别的毛皮材质与风格。

图2 清代,郎世宁,《乾隆皇帝围猎聚餐图轴》(局部),故宫博物院藏

第三类也是最为特殊一类则是以对偶图式5、6、7、10为代表,服饰上绘制有各类因拼接工艺而形成的特殊肌理效果。外销画家绘制此类图案时不仅需要考虑艺术化的表现方式,更为重要的目的是传递其中所隐含深层信息——即展示出清代毛皮服饰精湛的制作工艺。早在《史记·赵世家》中便有“千羊之皮,不如一狐之腋”的说法,[6]集狐之腋所制成的长褂常需要几百块细碎的毛皮拼接而成,而在缝制毛皮服饰的过程中,则会依托于工艺形成特殊的纹路。现藏于故宫博物院的一件清代灰鼠皮衮服直观地展示了由制作工艺所带来的图案视觉效果(图3),该件衮服由多块完整的灰鼠皮拼接缝制而成,形成了连续规整的四方连续图案,与画册中的对偶图式10中的艺术效果相呼应。

图3 清代,灰鼠皮衮服,故宫博物院藏

而对偶图式7中所展示的艺术装饰效果则稍显特别,在毛皮服饰上绘有类似杂宝纹的团花祥云图案。虽无法准确地判断这种装饰效果是通过何种工艺达成的,但从现存实物来看,清代的毛皮类服饰早已能通过拼接的技艺来营造出此类具有吉祥寓意的纹饰。故宫博物院藏有一件绛紫色绸绣桃花团寿镶貂皮夹马褂(图4),为后妃冬季所穿便服。此件马褂在领、袖边以毛皮镶边,且胸前的纹样造型别致,饰有由貂皮缝制的团寿字如意云纹,与对偶图式7中的装饰效果有异曲同工之妙。另一件故宫旧藏则展现出了更为高级的制作工艺(图5),此件皮马褂通身镶有由银鼠皮和熏貂皮拼接的双喜字四十六个,字体工整清晰,皮毛顺滑,工艺精妙绝伦。[7]

图4 绛紫色绸绣桃花团寿镶貂皮夹马褂,故宫博物院藏,清代

图5 明黄暗团龙里双喜皮马褂,故宫博物院藏,清代

从以上这三类表现毛皮服饰装饰效果的绘制方式来看,外销画家在绘制该套毛皮服饰画册时已摒弃了过往模式化、同质化的艺术表达方式,转而依据想要传达的各类毛皮服饰文化信息而侧重点有所不同,其艺术表现方式极为多元化,通过多样的装饰手法来呈现出不同毛皮服饰的特征,从图像的视角让我们一窥清代毛皮服饰精湛的制作工艺。

在围绕服装款式、色彩及图案装饰这三个方面展开分析后可知,该套外销画册中所绘制的各类毛皮服饰可以说是对于清代服饰文化的一个侧写。作为一本反映当时清人嗜好毛皮服饰的时尚画册,外销画家竭尽所能采用各类具象化的表现手法来传递彼时的中国人物服饰形象。尽管外销画册并非记事文本,但却是重要的形象化史源,[8]可从中一览清代毛皮服饰在款式造型、色彩偏好及工艺细节等众多方面的信息。

二、画册的多重角色身份

该套绘制有大量毛皮服饰的外销画册得以历经千里流传至奥地利,也与其特殊的身份紧密相关。结合外销画在海上丝绸之路上所扮演的角色及其发挥的功能,便可对绘制者的创作意图展开分析,进而从贸易与跨文化交流两个层面对图像的功能及其中的政治隐喻进行解读。

1.定制的礼物:献给帝皇的珍宝

从上文可见,奥国图所藏的该套外销画册可谓是对清代服饰文化的一种可视化的再现,但与此同时,更为重要的是这套画册还兼具有另一重身份——一份定制给国王的礼物。

该套外销图册虽然具体的创作者已不可考,但其保存状态良好,且绘画技法上笔法精细,笔触流畅自然,其艺术价值是部分依据模板化进行创作的外销画作品难以比拟的。画册以绿地龟甲“卍”字纹装饰的丝织品做封面,装帧精美,且在每册的封面均清晰可见绘制有象征着奥匈帝国的“双头鹰”纹章,①《清史稿·志一百三十五邦交八》中记载:“奥斯马加即奥地利亚,久互市广东,粤人以其旗识之,称双鹰国。”可见双头鹰的纹章形象已为清人所熟知,且两地通商往来已久。以及用花体字母缩写的“F.I”两字(图6)。由封面的纹章图案结合该套画册的创作时间推测,字母缩写所代表的应是首位奥地利帝国皇帝弗朗茨一世(Franz I),由此可见该套画册的特殊地位,应是专门定制以呈现给当时的奥地利国王所用。

图6 奥地利国家图书馆所藏清代外销画册扉页

在17、18世纪,欧洲掀起了“中国风”,这股风潮延续到了19世纪才逐渐走向衰落。即便如此,西方世界迫切了解中国社会的热情并未减弱,在摄影技术出现之前,绘画艺术依旧是传递异国风物情调最为理想、最为直观的一种手段。[9]奥国图所藏的十四套外销画册,在绘画主题上涵盖了贵族人物服饰、贵族居家生活、街头市井人物及植物花鸟等众多方面,可谓是一套刻画了清代中国风土人情的大百科全书,帮助西方人构建出了相对系统完整、内容丰富的“中国形象”,成了欧洲人了解当时中国的一扇窗口。透过该套画册,奥地利国王也得以从中一窥清代毛皮服饰的穿着及搭配方式,或许更能借此发现清代中国对于毛皮资源的需求与渴望。其中所绘的众多毛皮服饰也满足了西洋人士对于遥远的东方世界的想象,使其能够以最为直观的方式来感受和理解中国的服饰文化现象,成了进献给皇帝的珍宝,传递着“帝国之裘”的清代风貌。

2.政治的隐喻:权力、身份的象征与帝王形象的塑造

除了作为一份被定制的礼物,画中所绘的毛皮服饰在清代本身也是极为珍贵的物质资源,来自于地方的进贡是清朝廷皮货的重要来源之一。早在清太宗时期,朝鲜使臣便进献了虎皮、豹皮等珍贵的毛皮原料,②由上海社会科学院所出版的《中国历代贡品大观》一书中提供了关于清代毛皮进贡的丰富信息。《清史稿·列传第三百七》中记载天聪四年,阿噜(古藩部名,今内蒙古地区)便向朝廷进贡紫貂皮。清代的毛皮进贡不仅局限于内部统治疆域的范畴,异国使者来朝也常以各类毛皮作为珍贵的进贡资源。在《清史稿·列传第三百十三》中也提及朝鲜国曾多次进献虎皮、豹皮、水獭皮及貂皮百张,从政治角度而言也可见其珍贵性。在康熙五十四年(1715年)唐努乌梁海成为清朝统治的一部分后,也开始定期向朝廷进贡各类毛皮。③据《清代内务府奏销档》中记载可见,乾隆年间已多次记载有关于奏报乌梁海进贡貂皮类目及数量的相关信息,如乾隆五十八年九月二十八日奏报乌梁海送到貂皮数目。在《清代朱批奏折财政类目录》中也可见六条涉及乌梁海毛皮进贡的官方记载。据清代内务府奏销档记载,乾隆年间,唐努乌梁海在所进贡的毛皮数量上并无定数,而种类却十分固定,有貂皮、猞猁狲、水獭皮、银鼠、黄狐皮、沙鼠等。[10]从毛皮进贡的角度来看,画面中贵族阶层所身着的毛皮服饰也作为一种珍宝,成了清帝国权力的象征。

毛皮服饰同时也与个人身份密不可分,演化为一种自上而下的时尚。入关前,满洲统治者下令给从明廷缴获的丝制龙袍镶上貂皮,高质量的毛皮系征服的产物,也是帝国势力的一种象征。从《乾隆皇帝画像》中可见当时龙袍已开始采用貂皮镶边,珍贵的东珠也被貂皮围帽所承载。清初对于皇帝以及官员的服制有明确的规定,皇室成员、王公大臣都有各自不同级别的毛皮服饰。按照清律,文官三品以上、武官二品以上才有资格穿貂褂,以皇帝服为例:“冬朝冠冬用薰貂,十一月朔至上元用黑狐。吉服冠冬用海龙薰貂、紫貂惟其时。行冠,冬用黑狐或黑羊皮。端罩,紫貂为之,十一月朔至上元用黑狐。朝服披领及袖冬加海龙缘,十一月朔至上元,披领及裳俱表以紫貂,袖端薰貂。行裳,冬用鹿皮或黑狐里。”[5]3036上述规定既反映了皇帝所穿着的毛皮服饰用料考究,又体现出毛皮在服饰中运用广泛与巧妙。后期,这种边疆地区的物产也逐步发展成为汉人精英的时尚标志。《巢林笔谈》中记载:“五品以下唯编检、军机章京准穿貂,翰林多清贫不能制,则有一种染貂,俗所谓翰林貂也。”[11]因貂褂动辄好几百两,就顺势产生出了以几十两置办一件“翰林貂”,其实就是以猫皮染制而成的,巧手工匠也能仿制上等毛皮的视觉效果让人真假难辨。清代当铺的指导性文书《论皮衣粗细毛法》中记载有这类以猫皮充当上等毛皮的技法,仅需二十六张黑猫皮即可制成一件袍服,每张皮料仅需四钱,[12]价格低廉,清代毛皮服饰的风行由此可见一斑。

来自宫廷的赏赐行为也揭示了毛皮服饰的珍贵属性,同时也有助于帝王政治形象的塑造。在奥国图所藏的该套画册中,所绘对偶图式中的女性形象6-1是一位年迈的贵族妇女,其面容祥和,身着由黑色裘皮拼接而成的圆领对襟袍服,这或许是对于清代毛皮赏赐的一种历史写照。在《清世宗实录》卷七十一中曾记载:“礼部议覆。山东巡抚塞楞额奏报。商河县民张焕之妻李氏、于雍正二年、寿登百岁。因伊夫服制未满。奖庆之礼。不忍举行。今已服阕。理合举报。照例予旌。得旨、李氏寿越期颐。心明大义。高年淑范。实属可嘉。看赏赐内府缎二端。貂皮四张。人参二斤。以示朕格外加恩之至意。”[13]雍正帝在这位女性百岁大寿时赏赐给她貂皮,从而建立了一个新典范,使得毛皮成为一种尊老的象征,这一做法进而颇受推崇,随后乾隆帝也同样赏赐貂皮给地位崇高的女性。①见《清高宗实录》卷八百七十九所记载:“又谕、原任巡抚李清时之母黄氏著赏缎四疋。貂皮四张。”《清高宗实录》卷一千一百三十也有乾隆皇帝赏赐给高龄妇女貂皮的记载:“ 该毕依尼沙之母。现年一百八岁。遣其子至乌什谢恩。朕闻之。深为嘉奖。且现年百有八岁在外夷部落。似此有寿者尤少。着加恩赏给毕依尼沙之母大缎四匹。貂皮六张。绰克托等接到时即差人送往苏勒通部落赏给。俾其母子咸知感激朕恩。诸事奋勉。”可见各类纺织服饰面料的赏赐已突破了民族的界限,成为一种来自帝王的嘉奖。可见,毛皮赏赐这一行为也成为帝王仁慈、权力和慷慨大方的象征。

当清朝贵族的毛皮嗜好内化为统治阶级文化形态的重要组成部分时,一些新的变革已悄然发生。清代宫廷通过各类典章制度来规训人们的服饰行为和文化意识时,无疑对各阶层的毛皮消费起到了推波助澜的作用,从而逐渐演变成为一种时尚,推动着清代社会的奢侈品消费。同时,毛皮服饰不再局限于时尚的风潮,也成了彰显人物身份与等级的表层象征,更暗含有清代帝国财力与服饰革新的政治隐喻。

三、物质与艺术的交汇:毛皮资源的输入与艺术图像的输出

清代大量毛皮资源的输入也与海上丝绸之路背景下的国际贸易往来密不可分,而外销画册中所绘的毛皮服饰也借由这一路径重新回流至西方世界。正如学者赖毓芝所说,[14]我们能借由物品流动的角度来呈现世界是如何在此全球网络中连接起来,以及如何认识彼此和想象他者,并同时借此定位自己。

1.海上丝绸之路背景下的清代毛皮贸易

清代上层社会所用毛皮的来源除了地方进贡外,还有同样关键的一环便是对外贸易所带来的大量毛皮资源的输入。广州自秦汉以来就是海上丝绸之路的重要港口,在康熙五十四年(1715年),英国在广州开设第一家商馆之后,奥地利、荷兰、美国、比利时等地也纷纷在广州设立商馆,[15]“外洋商贩,悉聚于广州一口”,[16]呈现出商业贸易往来不绝的繁荣景象。

在同时期以市井三百六十行为主题的外销画作品中,也可见贩卖皮料的商人形象(图7)。“贩卖毛皮”在清代之所以被列入三百六十行,乃是时代所赐,从其深远的历史背景看主要有两个原因:一是上文所提及的清代毛皮在服饰上的使用已然成了一种风潮,逐渐变成上流人士的标志,即使在四季如春的广州,也不例外;二来广州口岸是海运毛皮的集散地。早在乾隆年间,已出现毛皮市场,货源来自美国和俄国,它是西方海运国家对华贸易逆差的直接产物,在这里,英、美、俄等西方国家相互竞逐。[17]至19世纪初,两个毛皮贸易网覆盖了整个世界:北美洲的一半出口产品被送到伦敦,另一半通过广州和恰克图来到中国市场。仅嘉庆十年(1805年)一年之内,两国货船输入广州的贵重毛皮就多达18423件。[18]广州成了与俄国恰克图齐名的皮都。因此,在街头叫卖毛皮,以备补换衣领或袖口之用,已成为广州街头的一道风景。

图7 清代外销画,街头皮料贩卖白描图,荷兰国立世界文化博物馆藏

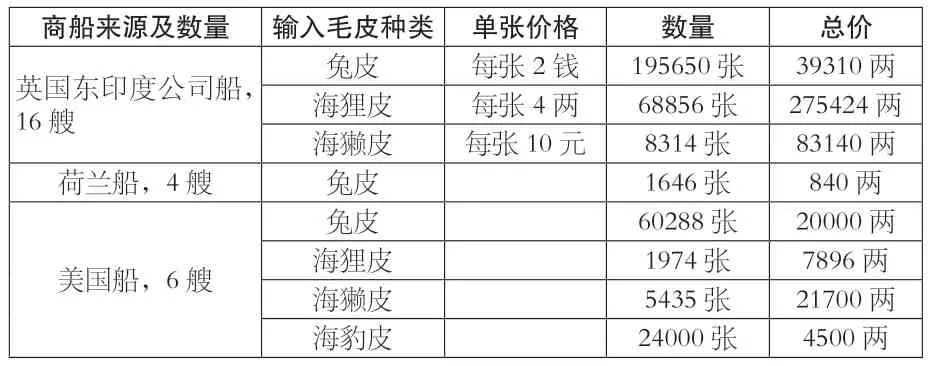

如此繁荣的海上毛皮贸易首先带来的便是毛皮种类多样化的显著特征。以《东印度公司对华贸易编年史》中所记载的1792年广州口岸下的中外毛皮贸易情景为例(表3),[19]可见输入的主要毛皮种类主要有兔皮、海狸皮、海獭皮、海豹皮及狐皮等丰富的种类。从价格上来看,海獭皮最为珍贵,而兔皮则在贸易数量上占有重要的比重。从奥国图所藏的该套外销画册中便可见绘制有似海獭皮、兔皮、黑狐皮等各类不同的皮料,外销画家能够有机会选取不同种类的毛皮加以描绘,也得益于清代海上丝绸之路中毛皮贸易的兴盛背景。

表3 1792年广州口岸的欧洲毛皮贸易数量

而透过西人之眼来看广州的毛皮贸易,也有许多重要的信息值得关注。如旅居广州的美国医生、传教士嘉约翰(John Glasgow Kerr)同样也注意到了当时的广州毛皮贸易兴盛的场景,他记录下在当时广州的濠畔街便有店铺出售各类皮草,紧邻的街上有制革厂,游客可以参观中式制革过程。[20]可见中国的毛皮制作方式于外国人而言,是一种值得记录的特殊风土人情。耶稣会士杜赫德 (Jean-Baptiste Du Halde) 则描述了清帝国的毛皮财富以供18世纪中期的欧洲读者们借以想象,“(中国)有很多与毛皮有关的风俗,这些皮包括狐皮、白鼬皮或紫貂皮。有时皇帝会拿这些毛皮赏给奴仆们”。[21]海上丝绸之路背景下的毛皮贸易发展推动了这一服饰文化之风的盛行,奥国图所藏的外销画册中所描绘的不同性别、年龄的贵族人物身着毛皮服饰的画面,便是对于来华使者笔下所记载的清代中国毛皮服饰风尚的一种最好的印证。

2.外销画册的输出所带来的跨文化交流机遇

海上丝路贸易的拓展也为东西方服饰文化交流的空前繁盛创造了积极条件,图册也成为欧洲欣赏和借鉴东方服饰的“图案集”,推动了东方服饰与纺织品在欧洲的兴起与流行。[22]在某种程度上,该套外销画不仅仅是呈现给奥地利国王的一份珍宝,同时也兼具了清代服饰宣传画册的作用。画册中所绘制的二十四幅人物形象在款式造型、色彩选择以及毛皮拼接工艺上向世界展示了清代中国的毛皮时尚。以往的外销画作品常以直观的方式向西方读者透露出独属于中国的制瓷、缫丝等制作工艺的内容,而奥国图所藏的该套画册难能可贵之处则在于经过绘制者的巧妙处理,打破了以往外销画的同质化现象,反而采用了特殊的艺术表现手法来绘制服饰表面的肌理,借此向观者巧妙地传递出清代毛皮服饰精湛的制作工艺这一隐含的信息。在画册中对偶人物图式5、6、7、10中清晰可见清代的毛皮服饰讲究镶拼,通过高超的拼接技法便可营造出极为多样化的视觉效果。而余下的对偶图式人物也纷纷从其他的角度印证了清代的毛皮服饰风尚,即重视毛皮品种、色彩以及与丝绸等面料的搭配效果,展现出的是有别于西方毛皮服饰的工艺制作技法以及审美倾向差异化的特质,借由画册中一位位身着毛皮服饰的人物形象,向西方人构建出了一个清代毛皮时尚的帝国倩影。

对于清代毛皮服饰文化传播的研究,奥国图所藏的这套外销画册向我们展示了一种新的可能性,即毛皮这一原始的物质生产材料在通过海上丝绸之路大量流入清代中国后,融入了彼时的中国时尚元素,再经由匠人的精湛工艺缝制成各类品种丰富的服饰品后被穿戴在达官显贵身上,透过外销画家敏锐视角,在其笔下凝结成了一幅幅生动的服饰文化图像,最终借由外销画这一本具有贸易性质的特殊载体再次回流传入西方世界,凭借艺术这一载体形成逆向的输出,从而进一步刺激了清代中国与西方各国毛皮贸易的发展,至此达成了贸易与艺术的一次回环。

在这本外销画册抵达奥地利五十年之久后,1873年于奥地利举办的维也纳世界博览会上,奥国为使大清国赴赛,时任奥地利驻华公使嘉理治曾多次上书致总理衙门王大臣,并具体开列了清朝各省的名胜物产,称如能将以下各物送往公会比赛,奥国将深感荣幸。而在这份清单中居于首位的便是“貂皮、狐狸、银鼠、猫皮、灰鼠、熊皮、虎皮,以及野粗丝、丝茧、高丽布等活料”。[23]这份档案资料也足可以证明清代毛皮资源已闻名海外且品质上乘,皮货贸易依旧呈现出繁荣的时代景象。这份清单或许也可视作奥地利试图进一步加深与清代中国毛皮贸易的一种示好。

结语

通过围绕画面中人物所着毛皮服饰的款式、色彩及图案装饰效果这三个方面进行分析后,可以发现奥国图所藏的该套外销画册在一定程度上可以视为清代毛皮服饰风尚的再现。结合扉页信息以及海上丝绸之路的全球贸易背景,可见该套画册同时也兼具有特殊的外交身份与政治隐喻。更为重要的是,这些外销画册早已脱离其商品的基本属性,它们所传递的更是一种服饰文化现象,通过画中人的毛皮服饰形象暗示了清代帝国的财富资源与精湛的毛皮制作工艺,是一种优越性的符号特征,也进一步佐证了毛皮贸易在清代海上丝绸之路中占有不可或缺的重要地位,达成了艺术与贸易的一次回环。至此,这本外销画册也从服饰史、文化交流史以及海上丝绸之路贸易史等多个方面被赋予了其更加丰富的史料价值。