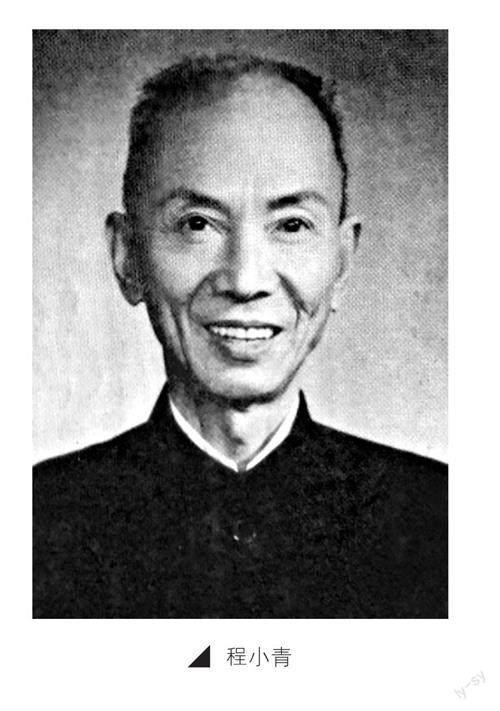

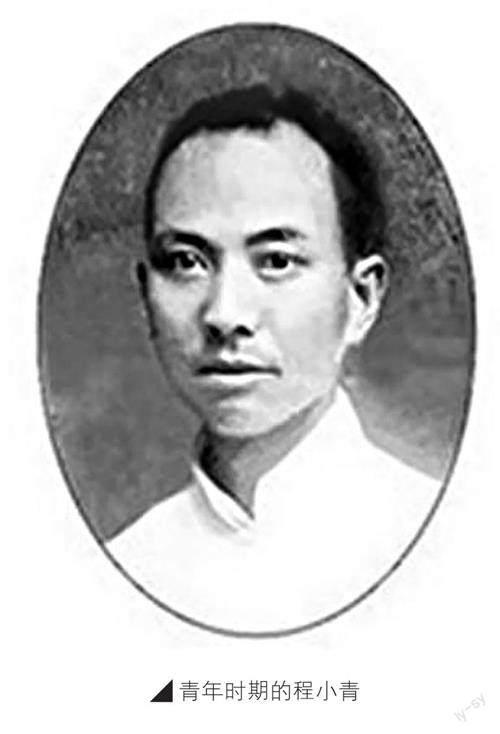

“中国侦探小说之父”程小青:茧庐蝶梦一百年

王道

说起我国近现代小说创作中的本土侦探小说,就必须提到20世纪上半叶的《霍桑探案》系列作品,对于其作者程小青生活经历的追溯也因此显得很有必要。

1923年,出身贫寒的程小青靠着一支笔杆子和善于经营的头脑,在苏州城里买了宅院,命名“茧庐”。这处宅院位于城中内河之畔,門口有桥,名曰“望星桥”,程小青的住处在桥东北巷内,也称“望星桥北堍”(堍,桥两端靠近平地的地方)。此地早期有大教堂、教会学校、教会医院等,现在则有苏州大学及其附属医院。早年间,程小青接触域外侦探故事,进而洋为中用,创造出了属于中国人的现代侦探传奇。

侦探小说家的诞生

程小青原籍安徽,因躲避兵祸举家移居上海。1893年,程小青出生于上海。然而,程家在上海的生活却充满艰辛和坎坷。父亲因病早逝,母亲带着几个孩子难以维持基本生活,后来只能把孩子送给别人养活。这样的情况下,程小青自然无法继续上学,十六岁即入亨达利钟表店当学徒。

当时,受西方思潮的影响,上海很多刊物都在刊登国外侦探小说,如美国的爱伦·坡、法国的勒白朗、英国的柯南道尔等人的作品。程小青阅读了大量时兴刊物,其中,柯南道尔的《福尔摩斯探案》系列给了他很大的启发。他模仿着写出一篇《鬼妒》,试着投给了《小说月报》,没想到主编恽铁樵主动约他见面,对他表示了鼓励。

程小青一边学艺,一边在夜校学习英语。他曾花一笔钱买下羊皮封面的《莎士比亚全集》,仔细研读,并向林纾学习翻译英文名著。这一时期,恽铁樵和包天笑给予了程小青许多写作方面的指导。

1914年,程小青终于写出一篇两千字的侦探小说《灯光人影》。当时上海《新闻报》副刊《快活林》举办征文大赛,征稿要求为两千字以内。这篇征文获得刊登,从此,程小青和他的《霍桑探案》系列,逐渐在上海的文学界崭露头角。只是程小青笔下的侦探霍森被排字工误排成了“霍桑”,以致有人误以为这是为了借美国小说家霍桑的名头。

1915年,程小青来到苏州天赐庄东吴大学附属中学当临时教员,一年后,又被苏州景海女子师范学校聘为语文教员。程小青和教英语的美籍教员许安之互教互学(程向许学英语,许向程学吴语),英语程度大进,于是开始翻译文学作品。1916年,他和好友周瘦鹃、刘半农等用浅近的文言翻译了《福尔摩斯探案全集》,销售火爆,成为出版界的亮点。后来,该全集多次再版,还用白话文重译,也都取得了可观的销量。

同一时期,程小青认识了女友黄含章,在此之前他曾因失恋而沮丧,遇到黄含章后,两人可谓举案齐眉,直至一起度过金婚之年。黄含章出身商贾之家,但结婚时已家道中落,因此这对夫妇完全要靠自己的打拼维持生计。他们育有多个子女,最后有三个孩子活了下来,并依序成为化学教师、作家、医生。可以说,三人都学有所成,并把家学继续衍传。

或许是因为上海生活成本较高,程小青又正好受聘在苏州任教,婚后不久,他们便正式从上海迁居到苏州。

在苏州生活期间,程小青感受到了从未有过的释然和轻松,古城环境古朴静谧,园林秀雅,处处藏着古迹。他潜心写作,其《霍桑探案》系列作品和翻译的侦探小说,陆续发表在《小说海》《小说大观》《红玫瑰》《紫罗兰》《万象》《春秋》《旅行杂志》等刊物上。

1919年,程小青创作的《江南燕》被上海友联影片公司拍成电影,由郑君里主演,这是《霍桑探案》系列的第一部电影,从此霍桑成为“中国侦探第一人”。此后,程小青创作日丰,声名大振。之前在看重学历的东吴大学附中,没有文凭的程小青只能当一个临时教员,而在1923年,他被破格聘为正式国文教员,讲授写作课。同年,应世界书局创办人沈知方邀请,程小青创办了中国第一本专门的侦探文学杂志——《侦探世界》。

程小青先后加入南社、青社、星社等文学团体。社团刊物众多,更使他的作品有了“用武之地”。程小青还不时在星社刊物上刊登非侦探小说的文章,如社会小说、散文、小品等。对此,刊物在创刊号上就吆喝了起来:“中国柯南道尔来反串社会小说了!”那一期上,程小青发表的文章是《西瓜与汽水》。

可以说,程小青迎来了自己的文学黄金期。至1946年,他的《霍桑探案全集袖珍丛刊》陆续由世界书局出版,共计七十四篇,二百八十余万字,其中许多篇目被拍成了电影。好友郑逸梅评价:“毕生精力,尽瘁于此,也就成为侦探小说的巨擘。”

当然,也有人讽刺他太过模仿柯南道尔笔下的福尔摩斯。确实,程小青在形式上是模仿的,但其作品并非没有创造性。他认为,在他阅读过许多国外侦探小说名家的作品中,“福尔摩斯-华生”模式是最佳模式。程小青曾说:“我曾译过一部《世界名家侦探小说集》,便可略窥见侦探小说的作风与体裁的演进的史迹。最终,我也采用了‘霍桑-包朗的主从搭档模式。”

与此同时,在文学领域中为侦探小说争一席之地的愿望久久萦绕在程小青的心头。为此,他多次在报章中谈及他的侦探小说的功能观:“它(指侦探小说)提出一个反映社会现实的新奇的或严重的问题,任凭作品中的主人公——非职业的或职业的侦探的智慧勇敢和百折不挠的斗争精神,遵循严格的逻辑轨道,运用正确的科学原理和方法,通过调查求证、综合分析、剥茧抽丝、千回百转的途径,细致地、踏实地、实事求是地一步步拨开翳障,走向正鹄,终于找出答案,解决问题。就这样,它在培养不怕困难的斗争精神、刺激求知欲、唤起理智、启发思维,以及运用科学原理和方法来分析和处理具体事物各方面,对于读者特别是求知欲较强烈的青年读者,有着潜移默化的积极作用。”

茧庐蝶梦,风雅生活

初到苏州时,程小青曾多次搬家,最后于1923年在望星桥北堍购置了宅地,建造了新屋。他特地在门上钉上一块铜牌,自书“茧庐”。这显然是受苏州造园传统的影响,中隐于林泉,看似不闻世事,实则暗暗营造着自己的广阔天地。

茧庐是一处三开间的楼房。书房里藏有很多西方著作,如莎士比亚、柯南道尔的作品,以及医学理论、法医知识等书籍。不少英文医学书里有程小青做的标记,此举显然是为了使自己的侦探小说写作有所依据。

由于程小青天性怕热,其坐北朝南的卧室便前后都装上了通气的窗户。这对于光线略暗、通风不畅的传统苏州古建筑来说,是一项不错的改进。而最让程小青感到舒适的是屋前屋后的院子。前院有花木,如冬枣、椿树、枇杷、蜡梅、月季花、牵牛花、凌霄花、迎春花等,一派自然气象。后院则有豆荚、青菜、晚菘、韭菜、番茄等。不远处是荒地,据说一度被程小青开荒,也是一片田园风光。

“栽得名花四季春,嫣红姹紫总多情。小园日涉备成趣,一片才凋一片新。”对于自家院子里的花蔬,程小青总会在侦探小说创作之余,来一番闲吟。

程小青虽出身寒门,却对传统丹青极为热爱,加上江南文化的熏陶,他更想动手一试。为此,他曾转拜没骨画法之翘楚陈迦庵为师,学习花鸟鱼虫的画法,并勤于临摹王时敏、王石谷、恽南田等人的佳作,渐得画中三昧。

除了自己画,程小青也喜欢集藏名家作品鉴赏,如恽南田、陈迦庵、林散之、启功、陶冷月、贺天健、樊少云、费新我、刘海粟、顾仲华、蔡震渊、唐云等名家的画作,其收藏可谓蔚为壮观。他曾将众多佳作汇为一册,以楠木作护书,精心装帧,呵护备至。可惜这些作品在运动中被抄走,现已不知下落。

程小青多次受邀在上海和苏州参加画社,与众多名家一起创作和研讨。他对陈迦庵、顾仲华、陶冷月等人的画作有过专业的画论刊发,还出版画作专集,并在上海开出画作润例。1943年时,程小青的扇面册页每帧一百元,中堂立轴则达到二百元。郑逸梅、顾仲华、范烟桥等都曾对程小青的画作有过赞誉,很多好友都为他的画作题诗,如周瘦鹃、范烟桥、蒋吟秋等:

少年意兴踏车来,老去依然力未陨。我自望尘追可及,敢将健步傲风雷。(周瘦鹃)

明时万象又更新,放眼江南已换春。移向楮间绚多彩,能表心底洁无尘。朋簪几辈相知旧,翰墨他年留迹陈,倘许缥缃传百世,题诗也得视如珍。(范烟桥)

大好风光处处春,豪情健笔奋精神。云山无尽花齐放,艺事推陈处处新。(蒋吟秋)

程小青对于绘画的热爱伴随着他直到晚年,他的书法作品也受很多人钟情收藏。与此同时,程小青对于苏州民俗的兴趣,体现出他对这座古城的喜爱。在东吴大学附中执教时,程小青编辑过一本吴语课本,把听起来如同评弹吟唱的吴语字词一一编辑出来,居然有二百多个,用于教授外地和外国有兴趣学习吴语的人士。这不禁使人想起,他还编辑过一本《袖珍标准英汉新字典》,深受学习英文的学生喜欢。

苏州人自古有以文会友的传统,程小青与同道周瘦鹃、范烟桥、郑逸梅、蒋吟秋、劉半农、徐碧波等,不仅成为文学、艺术上的合作伙伴,也经常聚会雅集。在庞家鹤园,他们赏玩金石、博览名画法书,品尝“张公大谷之梨,梁侯乌椑之柿”。苏州老茶馆吴苑深处、城中饭店、盛夏的画舫,他们玩谜语、雀牌、行酒令,享受各种果酒、啤酒、饼饵、果仁等,可谓享尽文人雅兴。

程小青的朋辈不只是同龄人,还有一些忘年交。作家陆文夫就是其中一位。

说到陆文夫,人们自然会想到他的代表作《美食家》。但当有人问及他是否懂得烹饪时,陆文夫则自述,他的美食经是受到了几位前辈的影响。当时周瘦鹃、范烟桥、程小青等人组了个文学小组,陆文夫也在其中。小组每月召集两次会议,名为学习,实际上是聚餐,到松鹤楼去吃一顿。“那时没有人请客,每人出资四元,由我负责收付。周先生和程小青先生都能如数交足,只有范烟桥先生常常是忘记带钱。每次聚餐,周先生都要提前三五天亲自到松鹤楼去一次,确定日期,并指定厨师,如果某某厨师不在,宁可另选吉日。”

而陆文夫与程小青自从相识,便成为一生的知己,时时有来有往。程小青曾拜托陆文夫将其侦探小说进行再版,而陆文夫被迫下放及到工厂当徒工时,程小青一直都在关心着他的创作和生活,如主动问他钱够不够用,获知他没钱买闹钟时,马上拿钱给他,一只双铃“马蹄”牌闹钟伴随陆文夫度过了一段孤独艰难的岁月。后来,陆文夫常带着女儿去程小青家做客,程夫人喜欢孩子,总会抓一把糖果给孩子,临走时还要剪一束大丽菊让他们带回去。

程家花园有的是好看的花卉,譬如月季花,就是女儿程育真从美国带回的稀有品种。“占尽春花谁不羡?秋来依旧斗芬芳。”程小青为了这些月季赋诗多首,自然也乐于剪来与友人分享。

1976年初秋,陆文夫在程家见了程小青最后一面。两个月后,程小青便与世长辞。陆文夫为这位师友撰写了墓志:

有一位正直而善良的作家在此长眠。他曾经走过漫长的人生之路。艰难、曲折、自强不息,用一枝秃笔与那邪恶和卑劣搏斗。他写下了著名的《霍桑探案》,企图揭开一切罪恶的底细。但愿他留下的智慧能使善良的人们变得聪明一些。

后辈传承,茧庐新生

程小青绝非一位普通的文人,他的收入来源很多,包括教书、写作、翻译、经营三轮车公司、种田等,确保一家人可以在苏州立足,过上小康生活。

1931年,程小青开始为各大公司写剧本,先后为上海友联影片公司、明星影片公司、国华影片公司等改编电影剧本《舞女血》《窗上人影》《慈母》《可爱的仇敌》《国魂的复活》《贤惠的夫人》《夜明珠》《杨乃武》《董小宛》《孟丽君》《金粉世家》等。值得一提的是,苏州最早的专业电影院正是程小青与好友联合投资创办的。1927年,程小青与徐碧波等人合资创办“公园电影院”,这是苏州当时最时髦的场所,用的是德国设备,院内有五百个座位,还安装有电风扇。

1937年,程小青再次购买宅地,并加盖新房,毕竟家中人口增多,儿孙辈来聚会需要有个宽敞的居所。

同一时期,由于战乱,程小青一度携家人离开苏州,在安徽黟县的一个小山村里避难。那里是一处风景秀美的山村,而且是徽商发源地之一。对此,程小青之子程育德曾有回忆:

1937年10月,上海战线西移,苏州东吴附中在浙江南浔的分校被迫停课。这时湖州基督教的叶芳珪牧师,建议全体教师不如随他迁到他的故乡黟县五都叶村。村里有空屋可以安顿家眷,县城里的碧阳书院可办东吴附中黟县分校。这是个好主意。于是周、程两家和其他老师一起避难入皖。……该村多数人姓叶,当地人称叶村。因为它背靠南屏山,所以正式名称是南屏村。

其时,我们这些教师同住在一个叫培玉山房的大宅子里。这宅子本是叶氏的家塾,藏有大量古书,经、史、子、集,甚至《古今图书集成》,几乎应有尽有。但是,要看报纸,非常困难,因为交通闭塞,仅有的一张报,也要隔三四天才看得到。在此百无聊赖的情况下,父亲和周瘦鹃只能借书解愁,吟诗填词,发泄蕴藏在胸中的忧国思家之情。我现在仅剩两首父亲当年诗稿,写出来或可看出他的心情。

七绝一首

挈家避乱泛江湖,曲水斜桥忆草庐。

为问新安江上水,可能载梦到姑苏。

杂言一首

山叠叠水重重,新雨柳眉舒,暖风挑颊秾。几回梦到江南路,芳草萋萋满敌踪。

他在山村半年多,曾将当时的诗词创作,请他的安徽学生汪稚青用小楷抄录成册,题名为《待曙吟草》。可惜现已散失无存,实是无法弥补的损失。……1938年春夏之交,东吴附中在黟县城内,借碧阳书院招生开学。八月就解散,人员取道温州回到上海。南屏村的这段往事,始终留在了心头。

当时从上海回苏州很方便,但是程小青家宅已经被苏州监狱的典狱长占用,而且程小青不愿意进出苏州城向日本兵低头鞠躬,因此无论如何不愿回苏州看看旧家,宁愿在上海隐居,继续写侦探小说。但是小说发表时,他不用真名,而用“程辉斋”“金铿”等笔名,因为在此期间曾有汪伪政府人员请他写稿,被他拒绝。

在上海期间,程小青和好友徐碧波共同创办刊物《橄榄》。1939年,程小青在开篇词上写道:“我们每在吃橄榄的时候,往往觉得苦涩得很,可是经过一些时间,味道便会变成甜滋滋的……我们现在耐心地坚持着,一定也能变成这种境界的!”但后来,《橄榄》因内容敏感,被勒令停刊了。

程小青的女兒程育真曾与父亲一道投入小说创作,她专门写过对父亲的印象:

世界上值得骄傲、宝贵、称羡、幸福的,决不是金钱、名利与享乐,这些迟早会离我而去。所可尊贵歌颂的,莫过于有一个可爱的父亲。父亲的健在是值得愉快的,父亲的慈爱应视为宝贵,父亲的劳苦理该感谢,父亲的眷顾才堪称幸福。朋友,你不认为我的话言之有理吗?我快乐我幸福,我还该说我要歌颂,因我有可爱的父亲与慈祥的母亲。

我的父亲不是世界上拥有百万财产的大富翁,也不是了不得的大人物,然而我觉得他比大人物大富翁更可尊贵与敬爱,因为父亲对我们儿女有真切永恒的爱护。

父亲长得并不洒脱,然而相当傲岸不凡,中等身材,端正的面庞,头发虽然因年光的摧残而开始秃落,目光却依旧灼灼有神。

年轻时父亲就从事于写作翻译和撰作,大部分是侦探小说。他已经写了三十多年,这也许可说他与笔墨结了不解之缘。

儿女了解父亲真如父亲了解儿女一样地比较容易。父亲在家庭中并不是大权独揽,更不固执顽固。他有相当的家庭教育,使我们作儿女的都甘愿唯命是从。

说父亲严正吧,不错,然而有时候却比任何人都风趣。

百物飞涨生活费用的激增,对于一切事物都无微不至地极尽节俭之能事。因着理发费用的昂贵,父亲特地自己买了一柄“轧剪”以便自己理发。

…………

还有一次,我在高三时,因兴趣所致写了一篇《人格的建设》投稿在《新闻报》,署名连自己也不曾考虑用了“大青”两字。

《新闻报》发表的一天,我看过一遍就没有多大注意,不料被父亲细心的朋友看见了,他拎起报章向我投以诧异的目光,“怎么这一次你用‘大青的名字?”

我给问呆了,用“大青”的名字有什么诧异呢?

父亲坐在旁边:“什么,大青是我的女儿?父亲反叫小青?这真是岂有此理。”

这一下,我才恍然大悟,捧住了脸,一无话说。父亲没有骂我,反倒笑笑。我心中难受了半天,这不是罪过,于心总觉不安、可厌,爸爸竟有这样一个不懂事的女儿。

…………

父亲一生以“求人不如求己”为做人的宗旨。他常说,“事业的成败在于自己的努力与否”。但他对待朋友有的是一股赤忱。

这是程育真发表于1944年11月25日的文字。彼时的民国文坛,除了有张爱玲、苏青、凌叔华等知名女作家外,还涌现了一批极具个性的女作家,程育真便是其中之一。

20世纪40年代,程育真发表了大量的散文、小说和译作,直到有一天父亲让她去留学。说到程育真的留学,程小青的曾孙女程彦说,这可能是因为曾祖父对她的对象不太满意,所以想让她远走他乡。不过这倒使得程育真更能够发挥自己的文学特长,1948年,她赴美国哥伦比亚大学研究院主修英国文学,并担任《中美周报》编辑,后与《中美周报》总编吴敬敷喜结连理,出版有《天籁》《伟大的爱》等著作。有人说,程育真是当时“青春派文学”的代表,在少年时代刚刚开始文学创作的时候,她的笔名就叫“白雪公主”,其文字率真而蕴藉。

退休后,程育真回苏州探亲,回到了梦中的茧庐。茧庐对于她来说是永远的家,也是她每每念及父亲而得以慰藉的地方。她希望茧庐永远不要发生变化,至少在她有生之年。

2023年初秋的一天,因为程家后人与出版社签约,出版程小青的《霍桑探案》新版全集及程小青纪念集,我与范烟桥后人走进了久违的茧庐。程彦是一个完全与文学没有关系的小女子,却对曾祖父的创业精神大为钦敬,发誓要把曾祖及这处宅院的文化渊源好好追溯一番。而她的工作单位距离曾祖父昔日执教的学校旧址很近,也在天赐庄区域,这使她时常能够感受到自己与曾祖父漫步过同一条街巷、同一片区域。

因为出生晚,程彦没有见过曾祖父,但在整理曾祖父的书物和宅院时,她在不知不觉中产生了无形的感情。程家人保留了“茧庐”粉墙黛瓦的传统民居外观,内部则为现代居室的设置,配有较为舒适的家具。同时,原有的家具依然被细心保存着。每当有人来参观,程彦会主动向他们介绍曾祖父生活上的特点,譬如他怕热,因此在卧室前后开窗,使空气能够对流起来。室内悬挂着书画家费新我画的《程小青骑车图》,似乎程小青还忙碌在家与社会之间,忙着为他的侦探小说收集素材。

程彦说,自己住在古城之外,以前这里由父亲守护和打理。但每当她回到茧庐,总会不由自主地想到曾祖父对这处宅院的用心营造,因此她也会倍加呵护这处家传老宅。

除忙着出版曾祖父的著作外,程彦还想完成一个心愿。即1964年5月,程小青与很多朋友,如姚苏凤、吴明霞、胡亚光、江红蕉、严独鹤、孙雪泥、孙筹成、丁慕琴、管际安、徐碧波、王蕖川、陆澹安、平襟亚、芮鸿初、丁悚、沈禹钟等人,为周瘦鹃、陶冷月、郑逸梅三人过七十大寿,曾在上海新雅饭店聚餐并拍摄了一张合影。程彦想在六十年后,与曾祖世交老友的后人聚会在新雅饭店,再来一张大合影。为此,她联系了不少当初在场者的后人。程彦没想到,这件事很快得到曾祖父同辈后人的响应,他们热情地接受了建议,聚会在昔日的大酒店,完成了一次堪称完美的隔代合影。

——由《苏州杂志》解读陆文夫的三重身份