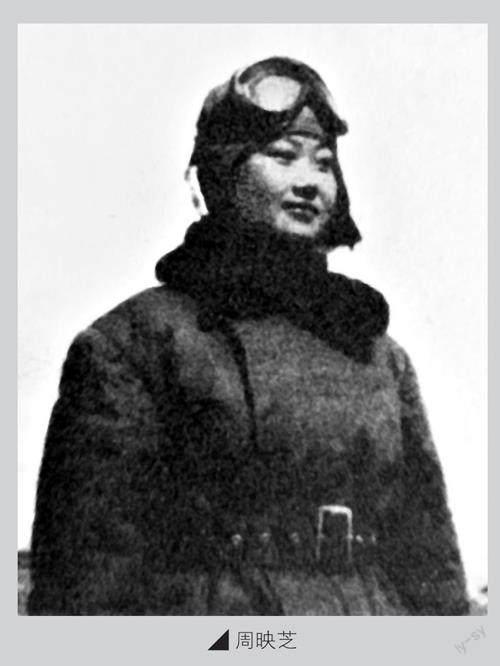

周映芝:“一入女飞,永远是女飞”

唐代斯

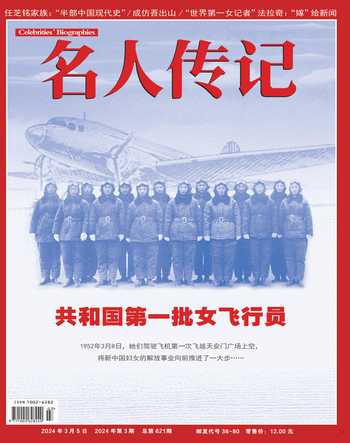

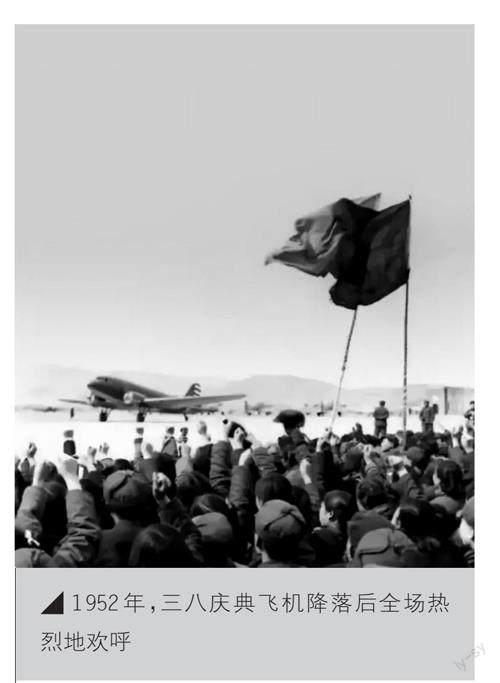

1952年3月8日,13点10分,新中国第一批女飞行员驾驶的飞机第一次飞越天安门广场上空,由周映芝带领六架里-2型运输机以单机跟进队形,按预定的高度、方位,队形整齐划一,分秒不差地飞临天安门广场,以此来庆祝三八国际妇女节。

邓颖超在庆典现场发表讲话,称当前中国妇女广泛地参加了祖国建设各个方面的工作,出现了女拖拉机手、女火车司机,现在,在人民空军中又出现了第一批女航空人员。“这是过去的中国不可能有的事。只有在新中国,才能出现这样的新人物、新事情。这些事实证明了,由于实行了男女平等,打破了旧社会对妇女的各种束缚和压迫,妇女同男子一样,一切工作都可以做,而且能做得更好。”

在一片欢呼声中,毛泽东主席非常兴奋地让秘书安排日期,他要亲自接见这些空中女杰。这也是对新中国首批女飞行员最大的肯定。

给毛主席讲飞行

1951年11月30日,新中国首批十四名女飞行员经过速成训练,理论及飞行课目全部通过考核从航校毕业。又经过一个多月的针对性集训,她们与六架受检的里-2型双座飞机一道转到北京西郊机场,准备接受即将到来的三八节检阅。十四名女飞行员都想驾机上天,也都瞄着机长的位置,特别是当带队长机的机长。然而当天升空的飞机只有六架,每架一个机长,长机机长更是只有一人。经过层层筛选,综合考虑飞行技术、心理素质、应变能力及协作精神,一号机左座,即第一驾驶员及带队长机的机长是周映芝。

女飞行员驾机飞越天安门是开天辟地头一回,又是在备受瞩目的三八节庆典上,谁都不敢掉以轻心。空军司令员刘亚楼亲自坐镇,还从苏联请来专家对这些飞行员的身体及技术能力做综合评估。但是一个细节让这帮女飞行员很难接受:为了稳妥起见,组织上决定在受阅当天由经验丰富的航校教员上飞机保驾。

周映芝是湖南人,听说要让教员上飞机,她的辣劲儿一下冲上脑门:“这是信不过我们姐妹的技术吗?不行,教员上飞机,外人还以为是他们飞的。谁要上去,就把他关进厕所里。”虽然话语中带着玩笑的意味,但其表达的信息是斩钉截铁的。

经过再三慎重考虑,组织上最终还是决定教员上飞机,毕竟这些女孩子从理论学习结束后上飞机训练才短短一年时间,受阅的飞机又刚刚接受改装,她们才开了不到两个月,而飞越天安门要保证百分之百的安全通过率,要万无一失。

经过反复做思想工作,周映芝她们出于大局考虑,勉强同意了领导的安排,但又提出了条件:教员上飞机可以,但不能主驾,更不能无故参与驾驶,除非真的发生了迫不得已的紧急情况;同时教员上飞机这事不许向外界提及,以免引起误会。结果她们用实际行动证明领导们多虑了,这些女同志在受阅典礼上零故障、零失误,队形完整,一气呵成。

3月24日下午,中南海颐年堂外的小广场上,作为飞越天安门的长机机长,周映芝被安排在整个女航空员队伍的第一排第一位。毛泽东、刘少奇、周恩来、邓颖超等领导人走过来,毛主席笑着问:“你能把飞机开上天吗?”

周映芝先是给毛主席敬了个标准的军礼,自信地回答:“报告主席,我能!”毛主席听后连声夸赞,一旁的周总理笑着对毛主席说:“她們的自尊心很强啊!听说飞行典礼时教员要上飞机给她们保驾,就是这丫头带的头儿,要把教员都关到厕所里去。”

毛主席听后爽朗地笑了,接着问道:“你在飞机上能与地面说话吗?”周映芝答道:“新安装了电台,可以通过电台与地面联络通话。”

这时站在一旁的刘亚楼司令员插了一句:“你带没带喉头送话器?”

飞行员在空中时双手要紧握舵盘,不方便手持话筒与地面联络。配备喉头送话器后,飞行员只要按下舵盘上的发射按钮,就可以通过喉头送话器与外界通话,这在当时还很稀罕。

周映芝答:“带了。”一边从口袋里掏出喉头送话器接驳到飞行帽的插头上,一边向毛主席介绍用途用法。毛主席越听越感兴趣,从送话器的话题拓展开去,问起了有关飞机的种种操作技巧,当他得知周映芝还是湖南老乡时,更是乐不可支。

就这样交谈了几分钟后,恰好有几只小鸟从窗前飞过,毛主席伸手指着那几只小鸟对面前的女飞行员们说:“你们厉害啊,你们就是学了它的。”大家都开心地笑,场面热烈而融洽。这个瞬间被摄影师抢拍了下来,虽然角度不是很好,但周映芝一直精心地收藏着这张极为珍贵的照片。

与日本教官:从不共戴天到一世师生情

周映芝是湖南湘潭人,她十五岁时考入含光女中(今长沙财经学校),随即被推举为校学生会主席,经常组织同学参加罢课示威游行。她痛恨日本人,小时候目睹日本飞机狂轰滥炸的悲惨场景,给她留下了极深刻的印象。1950年初秋,高三刚毕业的她同时收到了燕京大学、西北文工团和应征入伍的通知书,家人朋友都劝她去燕大,她却义无反顾地选择穿军装。她一门心思想的就是当兵,扛枪,上战场……

而当她信心满满准备报效祖国的时候,却发现学员队的四名飞行教官中有两个是日本人。这让她实在接受不了。两名日本教官分别叫长谷川正和宫田忠明,是投诚的日本王牌飞行员,飞行经验和实战经验都很丰富,他们已经完全从思想意识上完成了从战俘向战士的转变。新中国成立后,为了弥补空军技术力量的不足,这两位飞行员被特别安排在航校做教官。

但是周映芝和学员们就是过不去心里那道坎儿,每到这两位日本教官的课,整个飞行学员班都显得情绪低沉,很抵触。面对领导们“现在站在你们面前的已不再是日本战俘,更不是什么‘日本鬼子,而是你们的教官”的训导,她能理解,但心里依然无法接受。

航校领导找周映芝谈了多少次话已经数不清了,“这两位日本教官的飞行技术都很棒,也有丰富的经验。更重要的是他们经过改造教育,真心愿意为新中国空军建设出力。你是班长,不仅自己要想通,还要做好大家的思想工作,不能把日籍教官当外人,更不能当敌人”。经过一次又一次的开导,周映芝的态度总算稍有缓和。

最终还是两位教官过硬的飞行技术和人性中的细致感化了她。两位教官不仅在专业上让她和学员们深深折服,在生活上对她们的关怀也是无微不至。渐渐地,周映芝的态度有了转化,并带动全班学员抛弃国籍观念一心练飞行技术。而周映芝也是真心佩服那些比自己强的人,时间久了,她与两位教官之间建立了非常深厚的感情,这份珍贵的情谊一直持续了几十年。

1952年夏,宫田忠明、长谷川正两位教官返回日本后,周映芝与他们书信不断,只是一直未能相见。直到1978年夏天,长谷川正才有机会再来到中国,周映芝特地前去拜望。因为周映芝是女飞行学员班的班长,也是当时带头抵制他的学生,长谷川正对她印象极深。他告诉周映芝,为了纪念他在中国航校这段刻骨铭心的难忘岁月,他特地给他的小女儿取名为“长谷映子”,用了周映芝名字中的“映”字。临别时,长谷川正送给周映芝一个洋娃娃、一双日本筷子和一张写有“友谊永存”的贺卡做纪念,周映芝则回赠他一本写有“师生久别喜相逢”的挂历。

2004年3月,周映芝途经日本时本想看望恩师,但阴差阳错未能见面,只是匆忙中给长谷教官打了个电话。当时教官已经九十多岁了,身患阿尔茨海默病的他居然还记得当年在航校里的事,也第一时间就听出了周映芝的声音,这让周映芝激动万分。电话里,老人说:“我教不好你们,就对不起中国人民,等于我又在犯罪。良心上过不去啊。现在你们都成才了,挺好,挺好。”

凡事都要争第一

周映芝1951年入伍后随即被抽选为中国首批女飞学员,在学员班任班长。她早年当含光女子中学的学生会主席时,参加了长沙市学生联合会,每次抗议反动派的罢课示威游行她都冲在第一排,没想到若干年后的首飞天安门,她还是第一个。

她性格活泼、豪爽率真,有着湖南辣妹子胆大泼辣、敢说敢做的天性。参了军,她也总是凡事争第一,啥事都抢在前头。学习工作训练中抢第一,闯祸也抢第一。刚进飞行队时,为了保证学员们心无旁骛一门心思搞飞行,组织上颁布了为期五年的“禁婚令”,她第一个响应,并带头写下了保证书:“为了飞行事业,坚决按刘司令员的指示办。我愿一辈子不谈恋爱不结婚,把一生都献给国防事业,包括生命。”没想到这份保证书没两天就被领导给退了回来,“谁让你一辈子不谈恋爱、不结婚?这不是旧社会做牛做马。只保证五年,不准保证多了”。周映芝“瞎保证”这事在整个飞行大队都传开了,直到多年以后还被当作飞行队里的经典故事盛传。

周映芝的保证书被打回来后,重新按要求写了五年内不谈恋爱不结婚的保证书。这一回她是认真的:虽然1954年就因个人原因早早退出了飞行员行列,但直到1957年6月她才与同一部队的战友王玉明结婚。

在飞行队,无论好事“坏事”,周映芝只要认准了肯定第一个上,日后执行飞行任务时也一样冲在最前沿。她常说的就一句:“在飞行队,我是班长,必须第一个上。”没用一个表决心的词语,也没什么豪言壮语,就这么简单一句,却让人听了心头一振。

学习飞行,一般都分“内场”和“外场”两项学习内容。“内场”是指在航校的理论学习和实习性质的飞行课程,飞行时教官要坐在后座随时指挥,直到理论课毕业,再转到“外场”训练。此时的训练内容主要就是人机合一的磨合,达到“放单飞”的标准之后进行毕业考核。

经过里-2型运输机和九九式高教机两种机型的实训后,1951年11月30日,学员全部外场考核过关,拿到了毕业证。而且,无一掉队,全部通关,考核课目全体一次过。

為了赶在1952年三八节的典礼上飞越天安门,当年12月中旬,全部十四名飞行员及地勤、机务、领航员等共计五十五名学员一道从牡丹江航校转到成都太平寺机场进行集训,主要针对三八节庆典飞越天安门的具体技术要求,有针对性地进行飞行训练。

此时,这些姑娘平均只有七十多个小时的飞行时长,而且为了保证飞越天安门的安全性,组织上给她们装备的是从苏联引进的新型里-2型运输机。机上增加了很多新式装备,能大幅提高操控准确性和显示各种辅助数据,以供驾驶员更好地判断和飞行,但是这些设备的性能操作和使用她们从来没有接触过。

不仅要熟悉新机型和新装备,“外场”训练和飞越天安门的飞行动作中必须有的起落、转场、编队、穿云等课目,除了“起落”她们都没训练过,而时间只有两个半月,还面临着连跑道都是土路等基建不足的问题。而成都太平寺机场,已经是能为她们提供的相对比较好的飞行场地了。

这些手上连老茧都没有的姑娘首先要做的不是飞行,而是拎着铁锹修跑道。又是周映芝带头,先做动员,再做示范。她提前向机场老队员们问清楚修跑道的要点,再与训练队的教官们商量好,总体指挥由教官们安排,具体分工和施工则由她分配。全体机场干部、战士、学员、教官齐动手,把跑道铺平夯实,竖起航标灯。没有塔台和导航台,周映芝带人搭好简易木板棚,找来桌子凳子,桌子上放一部短波电台就成了指挥所,所有训练指令,就靠这部电台。

元旦刚过,十四名飞行员的改装训练正式开始。组织上特别组成了由王赐九等曾在陈纳德将军麾下飞虎队参加过抗日空战的老牌飞行员组成的突击训练队,全力以赴保证她们完成既定训练课目。成都雾大雨多,所有能飞和勉强能飞的天气她们一个也不放过,春节也不休息,吃了大年三十的饺子后继续飞。每天每人至少六到八个起落,周映芝带头,每天至少飞十个,在场时间每天至少十小时。

改装后的飞机各部件和操控装置都是新的,虽然按她们已经习惯的布局尽量统一,但还是要重新上手摸索和熟悉。而且新机的航空汽油味道比在航校飞的教练机味道更重,连不晕机的周映芝都开始晕机了,闻到汽油味就想吐。

继陈志英让学员把汽油当香水带在身上后,周映芝受到启发,她把汽油洒在自己的手帕上随身携带,时不时掏出来擦擦鼻子,强制味觉神经适应这种味道。没几天,整个飞行队人手一块手帕,不晕机的也强迫自己加强适应。有些男兵抽烟,她们总是把他们往屋外推:“离远点离远点,我们现在随身携带易燃品。”弄得老兵们见到她们过来都赶紧掐烟头。

新机型的驾驶杆比老机型还沉,周映芝就安排加大体能训练,原来能跑三千米的现在跑五千米,原来做五个引体向上,现在必须八个起,她同样要求自己首先做到,还和男同志一起打篮球、爬旋梯、玩双杠。效果很显著,原来拆卸发动机需要七八个人合力,现在三个人抬起来一走就是几百米。模拟器材不够,她就把宿舍里的扫把和凳子腿、抽屉板重新组合,钉子一钉就成了驾驶盘。每天睡前加两个小时的模拟训练,姑娘们坐在宿舍的水泥地上手拉脚蹬练习拉杆、蹬舵,睡在被窝里也握住手指头蹬着床头练习飞行姿态和操控。

有天下午,周映芝突然消失了两个多小时。临近训练结束时,一辆基地的卡车开过来停下,周映芝跳下车,一路大喊:“我想到办法啦,快来!”原来,姑娘们天生对速度和距离感觉差,飞行时对空间距离和速度的判断误差太大,飞机起飞降落时离地高度的变化也掌握不准。周映芝就找到运输班,跟着卡车跑了一个下午,在开动的卡车上通过目测和观察卡车的时速表判断运动速度。姑娘们跟着卡车跑了几天,果然都大有长进。

每一个改装位置,周映芝都第一个上机操作,每一个新点子,她也第一个试验其效果,直到验证确实有效才在全队推广。教官们说她简直成了半个教练员,她回答:“我是班长,有事故,我第一个来,有新招,我第一个尝。好用再推广,不好用,浪费的只是我自己的时间。当班长的,要有大姐的样子。”

周映芝凡事都争个第一,没想到的是,第一个离开飞行员队伍的也是她。1954年8月,因种种原因,组织上决定让她停飞。

“一入女飞,永远是女飞”

周映芝离开女飞大队时说:“我离开了,也是女飞的人,无论在哪儿,都不会给女飞大队丢脸。”

当组织让她在几个备选单位里挑选的时候,她指着南苑飞机修理厂的名字说:“就这里了,看着‘飞机这两个字就感觉亲切。”

脏,她不嫌,苦累,她不怕,多少次面对机毁人亡时她都没怕过,脏点累点算什么。

自己不能上天了,就让修好的飞机带着自己的梦上天。周映芝常常下班后坐在面向西郊机场的土坡上直到太阳落山,看着曾经被自己视若生命的那些熟悉的飞机一架架飞远再飞回来,心驰神往。

周映芝的丈夫王玉明,曾经是她的战友,也是飞行大队的机务主任,专业是空勤机械师,一直从事毛主席、周总理和军队首长的专机维护工作。在飞机修理厂的时候,周映芝遇到什么维修难题总是跑去找王玉明,顺便听他讲些飞行大队上的事。结婚后,周映芝更是随时可以从丈夫那里得知女飞行员们的事情,也时常托他带信给曾经的姐妹,让她们感觉自己始终在她们身边。

再后来,周映芝又做过航空技术培训、航行调度,只要有調换工作的机会,她就会选择离飞行更近一点的工作。在每一个岗位上,她都依旧是单位里的老大姐。离开飞行大队后的那些年,三八红旗手、先进工作者、五好职工、优秀党员,所有的荣誉她几乎拿了个遍。

“一入女飞,永远是女飞”,虽身在地上,周映芝的心却始终穿云裂雾于万里长空。