西方音乐作品中的中国

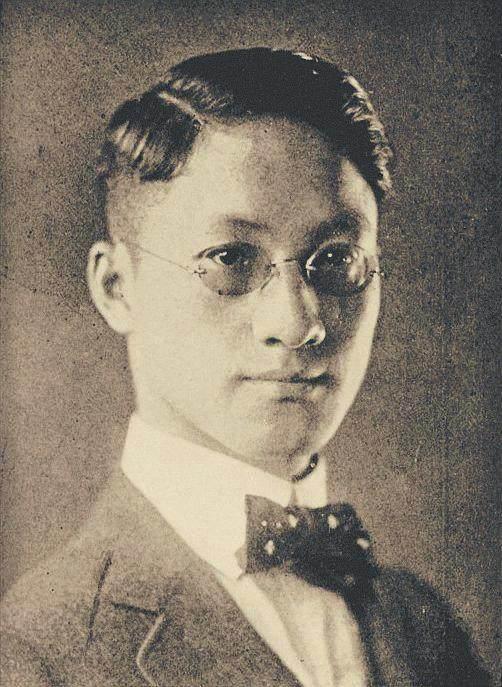

何弦

剑桥之于徐志摩,意味着什么?或许这里是他的现代思想启蒙之处,所以他才会在《吸烟与文化》中写道:“我的眼是康桥教我睁的,我的求知欲是康桥给我拨动的,我的自我的意识是康桥给我胚胎的。”但更有可能这里给他留下了温柔触感的具身回忆,所以他才会在《我所知道的康桥》中记下他与这所英伦学府相处的点滴和这里的四季晨昏。

1922年,徐志摩从剑桥回国,写下《康桥,再会吧》。第一次与剑桥离别,虽然他“心头盛满了别离的情绪”,但仍“盼望我含笑归来”。1926年,徐志摩再抵剑桥,且发表了《我所知道的康桥》,其中写道:“也不想别的,我只要那晚钟撼动的黄昏,没遮拦的田野。独自斜倚在软草里,看第一个大星在天边出现。”1928年,他第三次游历剑桥后,在归途中吟出了新月派诗歌的名作《再别康桥》,向云彩、金柳、柔波、浮藻、夏虫告别。三年后,他罹难于飞机事故,悄悄地、轻轻地、永远地挥别了剑桥的云彩。

剑桥之于约翰·拉特(John Rutter),又意味着什么呢?作为当今最成功的合唱音乐作曲家之一,拉特曾于剑桥大学克莱尔学院(Clare College)学习音乐,并担任过克莱尔学院合唱团的乐监。1981年,他成立了剑桥歌手合唱团(Cambridge Singers)并担任指挥,录制了众多杰出的合唱音乐唱片。此外,剑桥似乎还以一种更为亲密且私人化的方式融入了拉特的人生。他少时对剑桥的第一印象来自聆听国王学院合唱团(Kings College Choir)的唱片;他与妻子乔安妮的婚礼在克莱尔小教堂举行;他的儿子尼克在克莱尔学院学习并参加合唱团;他的大儿子克里斯托弗于2001年去世,葬礼也在那里举行;克里斯托弗在合唱练习结束后被一辆车撞倒,这激发拉特创作出了感人之作《儿童弥撒曲》(Mass of the Children)……无论如何,对拉特来说,剑桥似乎总是与合唱艺术紧紧相联。

徐志摩与拉特,两人自然是未曾谋面,但早已逝去的中国诗人和健在人间的英国作曲家却因为这座“桥”在音乐中相遇。2018年,即徐志摩写下《再别康桥》的九十年之后,拉特以这首诗作为歌词,写成男声独唱与混声合唱的作品。虽然这首诗早已被多次改编为流行歌曲,但以古典音乐的方式呈现尚属首次。在史蒂芬·克里奥伯利(Stephen Cleobury)的指挥下,国王学院合唱团与歌唱家王博合作录制了这首作品。

若以一种稍显拙劣老套的东西文化二元论观点来看,这似乎是一次东方和西方的碰撞与融合——中国诗人的文字与英国作曲家的音乐水乳交融、浑然一体。但只要把目光稍稍移向作品背后的语境,便可以发现这种二元论的观点本身就存在着诸多微妙的层次,甚至是有趣的悖谬之处。从体裁上看,《再别康桥》本身便属于“五四运动”以来产生的新诗。在汉语现代化的大进程之下,诗歌自然也“无法幸免”。新诗由白话文撰写,不受传统格律限制,更为自由,而且深受西洋诗歌的影响。当然,徐志摩所倡导的新月派诗歌并不认同完全排除押韵的创作方式,而是在西方浪漫派诗人的影响下提倡格律诗。《再别康桥》共七节,每节四行,每行两顿或三顿,严格遵守第二、四行押韵的原则。从内容上看,它虽是中文诗歌,诗人描绘的对象却是英国剑桥。而拉特擅长的合唱艺术,虽然其完善的记谱法出现于基督教会之中,但再往前追溯便可以看到其中早已内含东方音乐的影响(当然,这与中国传统音乐无甚关系)。

在这次跨时空的“合作”中,我们似乎更应关注拉特的创作意图。正如已故的音乐学家爱德华·科恩(Edward Cone)在《作曲家的人格声音》(The Composers Voice)中所说,作曲家“挪用”了诗歌,让它为自己所用,“在歌曲中,说话的是作曲家,部分通过诗人的词句”。那么拉特会如何处理这首内含英国元素的中国诗歌呢?在作品中,我们似乎也能嗅出那一丝微妙的悖谬。

在处理声乐旋律里的中文诗歌时,我猜想作曲家应该是请中文母语者为自己朗诵诗歌,并以此来进行写作的。在一些地方,声乐旋律很明显带有中文朗诵的抑扬顿挫,比如第一节中“正如我轻轻的来”和最后一节中“正如我悄悄的来”两句使用了几乎相同的旋律,“轻轻的”和“悄悄的”均向上跳进,仿佛能让人直接听到朗诵者在两个诗句中有选择地强调这三个字。但在另一些地方,作曲家似乎又有意无意地大量使用重复音,让歌词停留在同一音高上,比如第二节的“那河畔的金柳”便完全在A音上唱出,第三节的“在康河的柔波里”也几乎全部由A音唱出,最后一节“我挥一挥衣袖”则完全在C音上。这种重复音并不符合中文口语语调里的抑扬顿挫,反而更加近似于模拟西方语言语调的声乐旋律,比如宣叙调中就常出现这样的写法。

在和声写作上,作曲家大概意识到,能够与中国诗歌形成象征性关系的,自然是中国的五声调式,因此整首作品弥漫着再明显不过的五声调式痕迹,例如作品的开头和结尾都处于F宫调或C徵调之中。但作品更为基本的思维方式仍然是西方的大小调和声,从中我们似乎还能看到十五世纪约翰·邓斯泰布尔(John Dunstable)以后的英国合唱传统,丰满的大三和弦与三、六度音程为作品创造出一抹明亮的底色。五声调式的加入,本来已经让和声进行变得暧昧难解,作曲家还在使用F宫系统的时候,数次避开宫音上方大三度的角音,因此五聲调式的具体用法本身也变得暧昧起来,音乐显示出一种印象主义般的朦朦胧胧的气质。

作曲家最令人眼前一亮的处理是在作品中加入长笛。整首作品的开篇便是一段长笛独奏。在接下来的音乐中,长笛或与声乐旋律应和,或填充着声乐旋律,还在每两个相邻诗节之间起到连接、过渡的作用。而长笛奏出的旋律绝大部分都使用了五声调式,这不得不让人猜测,作曲家是否希望用长笛象征或模拟中国竹笛(作曲家之所以没有使用与竹笛音色更为接近的短笛,大概是因为短笛音色过于尖利,和人声难以协调)。但与此同时,长笛仍然带着强烈的西方音乐基因:长笛的旋律数次掠过不那么“五声调式”的小二度(比如在开篇的独奏中),即便大多只是快速的经过音,但仍然会与长笛声部弥漫着的五声调式乐感之间产生明显的摩擦;此外,在诗歌的第三节与第六节中,长笛还以优美的旋律与人声形成了常见于西方复调音乐的对位织体。

或许这些微妙的悖谬正来自作品所携带的层层叠叠、互相嵌套的复杂语境:诗作提供了中文的语音与韵律,却多少脱离了前现代中国的诗歌传统,并受到西方诗歌的影响;同时,中文的诗歌则提供了剑桥的意象;音乐承载着西方合唱音乐的传统,又与作曲家笔下被重构的五声调式产生摩擦;声乐旋律既有中文的抑扬顿挫,又时不时地被纳入西方的宣叙性旋律……

那么,以作品为多重镜片,在层层透视之下,那或许本身就充满悖谬的、所谓的东西二元,究竟是得以消解,还是在摩擦之下生成新的意义,抑或干脆显得愈发尴尬别扭?还请诸君亲自聆赏音乐,相信自会有答案浮现于心中。

——女高音与长笛二重奏