论著作权对象认定的范式转换

苏泽祺

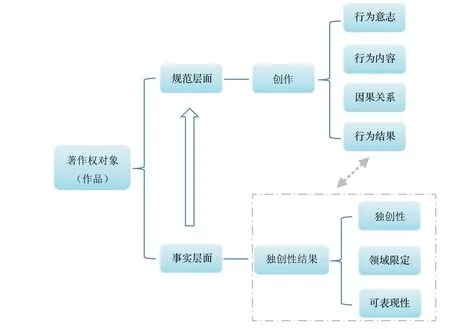

内容提要:受历史因素影响,现行法对作品的认定采用了以独创性结果为核心的结果论范式。这种认定范式仅关注事实层面客观结果的表现形态是否具有独创性,未能从规范层面证成著作权的对象。究其根源,在于忽视了创作对于作品的内在规定性意义及其在著作权制度中的规范价值。从创作行为出发可以弥补结果论认定范式的不足,实现从独创性结果到著作权对象的转变。创作行为与独创性结果分别立足于规范层面与事实层面,统一于著作权对象认定之中。构建包含行为、意志、结果、因果关系等要件的“行为-结果”一体论认定范式,有利于争议解决,促进著作权对象认定范式的规范化和体系化。

引 言

对象认定是知识产权法上的重要问题。①目前理论上存在着知识产权的对象与客体的概念分歧。参见李琛:《知识产权“客体-对象”区分论解析》,载《知识产权》2023年第12期,第3-15页。因本文研究内容所限,不对此作专门讨论。在本文中,著作权对象指著作权法保护的作品。对著作权(狭义)而言,其对象被整合为“作品”,以区别于物权之物、专利权之发明创造以及商标权之商标。我国著作权法通过“领域限定”“可表现性”以及“独创性”限定描述作品的一般特征。其中,“独创性”概念尤为重要,传统理论与司法实践形成了以独创性为核心的著作权对象认定范式。

然而,这一认定范式的局限性日益显现:一方面,理论上围绕独创性存在诸多分歧,例如独创性认定应当坚持主观主义还是客观主义标准、应当区分高低还是有无等,直接影响了著作权对象的认定。另一方面,现行著作权对象认定范式对独创性结果的倚重,来源于一般认知规律,从结果出发考察创作过程,将主体、行为都统一到独创性结果的认定之中。随着人工智能、数字经济等新兴科学技术和产业的发展,诸如人工智能生成物、体育赛事直播等新成果形式不断出现,现行著作权对象认定范式适用于这些新成果形式时产生了大量争议。在人工智能生成物著作权保护的讨论中,人工智能生成物与一般人类作品在表现形式上并无二致,但由于其中技术因素的影响,创作主体、行为与结果之间出现了一定的割裂,仅从独创性结果的角度无法对其可版权性作出周延评价。与之类似,在体育赛事直播著作权保护争议中,如果仅从表达结果上对独创性进行认定,也难以判断体育赛事直播究竟属于视听作品还是录像制品。

上述现象反映了当前著作权对象认定范式存在的问题,即独创性结果并不必然与著作权对象划等号。新成果形式的出现,改变了现行著作权对象认定范式的基本预设,除判定是否具有独创性结果以外,还应对创作行为本身进行考察。我国著作权法第三次修改以后,关于作品类型的规定从法定主义走向开放,著作权法仅依据是否具有独创性不足以建立统一的著作权对象认定体系。鉴于此,本文试对现行著作权对象认定范式进行反思,探索著作权对象认定范式转换的可行进路,以期对相关理论研究与司法实践有所裨益。

一、现行著作权对象的认定范式:以独创性为核心的结果论

以独创性为核心的著作权对象认定范式,遵循“结果-独创性-著作权对象”的基本思路。本文将其称为“结果论”,其核心要义为:独创性结果本身可以证成受著作权保护的对象,并产生相应的权利。对于这一认定范式的形成,可以从历史与逻辑两个方面考察。

(一)结果论认定范式形成的历史考察

在历史上,作品与独创性之间的关联与社会对人的主体性认知有关。古希腊时期,哲学家认为诗人并非凭借自己的力量在无知无觉中说出那些珍贵的辞句,而只是传达神的意志,创作是神凭附的结果,②参见[古希腊]柏拉图:《文艺对话集》,朱光潜译,人民文学出版社1963年版,第9页。人的艺术只是对理念世界的模仿。在这个时期,神创论与模仿论是创作的基本理念,人通常不被认为是创作的主体。随着文艺复兴和启蒙运动对人性的宣扬,创作这一活动得到祛魅。英国诗人爱德华·杨格写道:“独创性作家是,而且应当是人们极大的宠儿,因为他们是极大的恩人;他们开拓了文学的疆土,为它的领地添上一个新省区。”③参见[英]爱德华·杨格:《试论独创性作品》,袁可嘉译,人民文学出版社1963年版,第5页。在当时,独创性本质上表彰的是作者,人才是创作的主体。在这一理念下,“作品具有独创性”成为一种朴素的认知。

独创性被赋予法律意义,则是以著作权制度的产生为前提。在版权体系,独创性概念的提出与版权法对作者身份的承认有关。随着资产阶级民主革命思想不断渗透到法律领域,尤其是在版权法的推动下,“作者”,而不是其他的“神”或“权威”,不断被提升为作品的权利主体,由此,“独立创作”开始成为版权法授予作品版权重要前提和确定权利主体的基本依据。④参见乔丽春:《“独立创作”作为“独创性”内涵的证伪》,载《知识产权》2011年第7期,第36页。在1879年的Trade-Mark Cases案中,美国联邦最高法院认为,宪法知识产权条款中所要激励的作品,应当被解释为是具有独创性的表达。⑤See In re Trade-Mark Cases, 100 U.S.82 (1879).在1884年的Burrow-Giles Lithographic Co.v.Sarony案中,美国联邦最高法院再次指出,宪法授权国会对作品予以版权保护的条件是,作品当中体现了作者的独创性知识。⑥See Burrow-Giles Lithographic Co.v.Sarony, 111 U.S.53 (1884).此后,美国1976年版权法正式从规范层面确立独创性为版权保护的要件。而在英国法上,对作品独创性的要求最初与保护独立劳动有关。在1866年的Kellyv.Morris案中,法院指出不得窃取他人已经完成的独立劳动成果。⑦See Kelly v.Morris, [1866] 1 Eq.697.在1900年的Walterv.Lane案中,法院基于“勤劳汇集”的努力而赋予作者版权。⑧See Walter v.Lane, [1900] AC 539.1911年的版权法案正式将独创性作为作品保护的标准。

在作者权体系,著作权的产生也与资本主义的兴起有关,但与版权体系有所区别的是,文艺复兴和启蒙运动以来的浪漫主义对作者权体系产生了深远影响,并在立法中得到了保留。在作者权体系中,独创性象征着对创作者个人自由和独立的追求。在康德、黑格尔哲学思想的影响下,独创性最终发展为在认定作品时对作者人格特征与个性投入的强调。在法国,作品要获得保护,必须体现作者人格,诸如“作者个性的烙印”“作者个性的反映”等在法院的裁判中被广泛运用。⑨参见姜颖:《作品独创性判定标准的比较研究》,载《知识产权》2004年第3期,第9页。法国学者Jean Martin指出,这种标准反映了当时流行的表达方式,例如雕刻、绘画或者写作等都表达了作者的思想。⑩Jean Martin, Le Droit D'Auteur Applicable au Logiciel, in Le Droit D'Auteur Au-4ourd'hui 99, 111 (Isabelle de Lamberterie ed., 1991), quoted from Elizabeth F.Judge & Daniel Gervais, Of Silos and Constellations: Comparing Notions of Originality in Copyright Law, 27 Cardozo Arts & Entertainment Law Journal 375, 378 (2009).德国法体现了类似的理论基础,尽管在立法上并未明确要求著作权保护的独创性要件,但理论与实务均予以了承认,即要求作品必须是自然人作者运用创造力进行创造的成果,并达到一定的创作高度。⑪李伟文:《论著作权客体之独创性》,载《法学评论》2000年第1期,第84-85页。

从这一过程来看,独创性的认定隐含主体与行为要素。随着独创性在规范层面的确立,著作权对象的认定范式也开始以作品是否具有独创性为核心。

(二)结果论认定范式的逻辑审视

“作品应当具有独创性”,是从规范层面作出的评价,预设了构成著作权对象的前提。在版权体系,出于鼓励文化创新的需要,独创性的认定只要求存在创造性劳动即可,标准相对较低。作者权体系强调作品是作者的精神产物,应当体现出作者的个性和人格,因此独创性要求作品应达到一定的创作高度。⑫参见金渝林:《论作品的独创性》,载《法学研究》1995年第4期,第51-52页。可以看到,这种差异并非源于独创性概念本身,而是由著作权对象的规范目的决定,同时也表明著作权对象与独创性结果属于不同的范畴。创作成果要构成著作权对象,应当满足独创性的要求。但是,并不能由此推论,任何具有独创性的创作成果都是著作权的对象。著作权对象的认定是从事实到规范的过程。独创性的认定是结合事实展开的,但并非所有的事实都具有规范意义。这也恰恰是结果论认定范式的逻辑缺陷。结果论认定范式预设了独创性结果可以直接证成著作权的对象,但实际上,独创性结果仅仅具有事实层面的意义。

这种事实与规范的区别一直未得到澄清。司法实践对结果论认定范式产生了路径依赖,在认定某创作成果是否构成著作权保护的作品时倾向于从结果出发考察“人为参与”“个性化选择”“反映作者思想”等因素。例如,在高阳与优酷信息技术(北京)有限公司等侵害著作权纠纷案中,法院指出:“在照片拍摄、形成的过程中,只要有人为因素的参与,使得人以独创性的方式在拍摄过程中发挥了作用,那么就满足了摄影作品所需的独创性要求。”⑬北京知识产权法院民事判决书(2017)京73民终797号。在“俏花旦案”中,法院认为,艺术作品中的动作编排设计体现了创作者的个性化选择,属于具备独创性的表达。⑭参见吴桥县桑园镇张硕杂技团与中国杂技团有限公司等著作权权属、侵权纠纷案,北京知识产权法院民事判决书(2019)京73民终2823号。在“百度词条案”中,法院认为,词条文字部分的个性化表达传递了原告的思想,具备独创性,因此构成作品。⑮参见刘钰龙与北京搜狗科技发展有限公司著作权权属、侵权纠纷案,北京知识产权法院民事判决书(2019)京73民终3557号。

上述案件的裁判思路本质上可以归纳如下:首先以独创性为大前提,然后考察作者的创作事实,解构作者的灵感、构思、选择和编排等作为论证的小前提,最后得出涉案创作成果是否构成著作权法上的作品的结论(见图1)。然而,这一论证思路本质上是以独创性为目标,从不具有规范意义的因素中得出结果具有独创性的结论,并未完成著作权对象认定的任务。尽管这种论证思路尝试诉诸作品产生过程中的相关因素,但这些因素本身并不具有单独评价的必然性,仍然是认定独创性时的逻辑使然。规范层面的法律概念应当是纯粹的法学命题。因此,上述因素的考察不具有规范意义。该认定范式并没有证成作为著作权对象的作品,而仅仅分析了某种“事实”产生了独创性“结果”。实际上,只有具备独创性的“创作”结果,才构成作品,具有保护的必要性。

图1 结果论认定范式图

应当看到,这一认定范式的形成,既与我国著作权立法的选择有关,也受到了相关理论的影响。由于我国并非单一借鉴版权体系或作者权体系的独创性认定标准,所以,在制度层面,既包含版权体系中的功利主义,也有作者权体系的人格理念,而这些价值最终都由独创性概念承载,由此进一步强化了对于独创性结果认定的依赖。在缺少制度传统的情况下,我国理论亦未能就独创性认定达成共识。学理上形成了独创性的多元研究视角,从美学、艺术学等理论对独创性的正当性和内涵进行解释和具象化探索,提出独创性认定的因素,⑯参见王国柱:《著作权法中作品独创性的审美逻辑》,载《法学研究》2023年第3期,第130-148页;王桂亭:《著作权法与艺术学二维视角下的二创短视频独创性》,载《新闻爱好者》2023年第12期,第56-59页;谢晴川:《论实用艺术作品的“美”和“艺术性”要件——以适用路径的反思与重构为中心》,载《法律科学》2018年第3期,第140-151页。试图将独创性概念引入非法学的话语体系当中,实现理论上的自洽。然而,在未对事实与规范作出区分的前提下,相关因素在著作权对象认定中的引入和强调,反而容易造成独创性结果与著作权对象的认定混同,使得“著作权对象”的认定常常被“独创性结果”所取代。

二、结果论认定范式的现实困境:价值分歧与功能局限

“在知识产权领域,权利对象的非直观性,使得制度的建构缺乏可以用感官直接获得的描摹素材,从而使思维的抽象愈加困难。”⑰参见李琛:《论知识产权法的体系化》,北京大学出版社2005年版,第69-70页。尽管结果论著作权对象认定范式符合经验层面的认知规律,但由于著作权对象的非直观性及其具有的规范意义,仅从结果出发进行独创性认定,难以涵盖作品的全部属性。长期以来,独创性概念被赋予了不同的价值取向,结果论认定范式也被认为应当承担划定著作权对象的功能,然而其规范性不足的缺陷随着社会经济的发展不断凸显,在实际适用中面临困境。

(一)独创性的价值分歧导致结果论认定范式具有不确定性

概念本身具有价值存储的功能,“作品应当具有独创性”已然成为著作权法上的共识,因此,实践中往往依赖独创性概念实现特定的立法价值。从上文分析来看,独创性作为著作权对象的构成要件,本身是特定历史条件下的选择,而独创性所承担的价值,是在著作权制度建构中所附加的。但事实如此并不意味着应当如此。为何选择独创性、哪些因素应当纳入独创性评价,这些问题依然未得到根本解决,影响了著作权对象的认定。

理论上,围绕独创性的认定形成了所谓主观主义与客观主义的分歧。主观主义支持作者权体系的认定标准,强调作品的独创性应当是作者思想、情感或个性的反映。客观主义主张不考虑创作主体与创作过程,认为只要作品客观上的表达并非“必然如此”⑱参见李琛:《谢绾樵与独创性》,载《电子知识产权》2005年第8期,第58页。,或者在形式上与现有的作品表达不一样,即符合独创性的要求⑲参见易继明:《人工智能创作物是作品吗?》,载《法律科学》2017年第5期,第139页。。可以看到,主观主义与客观主义的根本分歧在于,对“独创性”要件寄予了不同的价值和功能。主观主义希望通过独创性来为作者人格确立制度依据,从而维护作者权体系的稳定性。客观主义的观点根源于功利主义,强调著作权法应当尽可能地包容新的表达形式,只要新表达形式能够满足社会公众的文化需要,就应当加以保护,因此独创性的标准也应当符合社会经济发展的要求。

进一步分析,主观主义强调对创作者主观精神的挖掘和探寻,本质上是以历史上曾经活跃的浪漫主义理论为正当性基础。然而,在后现代主义观念看来,作品的创作思想只有作者本人知晓,受众往往只是将自身意志强加于作品之上,赋予其超越文本本身的意涵。法国作家罗兰·巴特提出“作者已死”的观点,主张作者与作品只能同时存在,作者在创作完成或者作品产生之后就已经死了。“一件事一经叙述——不再是为了直接对现实发生作用,而是为了一些无对象的目的,也就是说,最终除了象征活动的练习本身,而不具任何功能——,那么,这种脱离就会产生,声音就会失去其起因,作者就会步入他自己的死亡,写作也就开始了。”⑳[法]罗兰·巴特:《罗兰·巴特随笔选》,怀宇译,百花文艺出版社2005年版,第294-295页。后现代主义思潮对于作品的解构,使主观主义赖以生存的价值基础受到了挑战。相较而言,客观主义从历史正当性转向当下的社会现实,主张弱化创作者在作品创作过程中的主体性,从作品的功能寻找依据。在这种转变之下,创作成果只要具备作品的表现形态,都可能被认定为著作权法上的作品,作品的认定容易走向形式化,甚至违背常识。例如按照客观主义的观点,一棵因风雨侵蚀而呈现出极具艺术性样态的树根,也可能构成著作权法上的作品。[21]参见杨述兴:《作品独创性判断之客观主义标准》,载《电子知识产权》2007年第8期,第63页。应当注意,著作权对象认定本质上属于规范问题,尽管会受到社会环境的影响,但不应导致结果发生本质改变。然而,在结果论认定范式下,因独创性的价值分歧而引入的非规范性因素,可能导致著作权对象的认定结果变得更加不确定。

(二)结果论认定范式不具有对象界分的制度功能

著作权对象认定的本质,是将事实上的“物”与著作权法预设的要件进行比对,如果符合便可以纳入著作权的对象范畴。因此著作权对象的认定范式应当能够划分著作权对象与非著作权对象,后者包括邻接权对象和其他非著作权对象。

1.结果论认定范式无法划分著作权对象与邻接权对象

著作权法对作品的概念作出了明确规定,但未规定邻接权对象的构成要件,理论与实践常常将独创性作为划分作品与表演、音像制品和广播的标准。例如在近年出现的体育赛事直播的著作权定性问题上,独创性之有无和高低成为争议的焦点。在“央视诉暴风影音案”中,二审法院认为,电影类作品与录像制品的区别显然应为独创性程度的高低而非有无,体育赛事节目的独创性较低,属于录像制品而非作品。[22]参见央视国际网络有限公司与暴风集团股份有限公司侵害著作权纠纷案,北京知识产权法院民事判决书(2015)京知民终字第1055号。相反,再审法院认为,作品与邻接权对象的划分应为独创性有无而非高低,体育赛事中如果体现出作者的个性化选择则应当构成作品。[23]参见央视国际网络有限公司与暴风集团股份有限公司侵害著作权纠纷案,北京市高级人民法院民事判决书(2020)京民再127号民事判决书。

然而,从独创性的角度评价邻接权对象,本身不具有规范意义。一般认为,著作权制度对邻接权的保护,与相关主体“在传播作品中加入了自己的创造性劳动,改变了原作品的表现形式”[24]参见吴汉东:《知识产权法》,法律出版社2021年版,第218页。有关。但是,这种过程中的创造性与最终结果的联系不具有必然性。例如,广播组织者对其节目的播放只是对独创性内容的技术性转化,本身并没有独创性。而且这个特征对于邻接权的对象不具有普遍意义。例如,录音录像制品在美国版权法上可以具有独创性,并被归入视听作品获得版权保护,但在法国、德国等作者权体系国家以及我国的立法中只能作为邻接权的对象。同样,表演是否具有独创性也存在争议,美国法上的录音作品涵盖了表演,因此独创性也就相应地成为表演获得保护的条件。[25]See H.R.Rep.No.94-1476, 94th Cong., 2d Sess.(1976), Section 102.在我国,实践中很难认为表演者的精彩表演不包含任何独创性因素。因此,在结果论认定范式下,邻接权对象也可能在事实上具备独创性,无法据此将其与著作权对象相区分。

2.结果论认定范式无法划分著作权对象与其他非著作权对象

著作权对象要件的设定,本质上是由著作权法的立法宗旨所决定。因此,著作权对象的认定应当与立法宗旨相符合。如果某项成果在形式上具备了独创性特征,但对其进行保护会违背激励创作和促进文化繁荣的目的,也不应将其认定为著作权法上的作品。

然而,在结果论认定范式下,独创性常常被视为作品认定的“最后一道门槛”,从而将事实上的独创性结果等同于作为著作权对象。这一问题在近年来关于人工智能生成物的可版权性争议中凸显出来。由于人工智能生成物与传统人类作品在外观上高度相似,仅从结果是否具有独创性难以作出判断,反而会陷入自说自话的局面。[26]参见袁锋:《人工智能著作权问题的文献综述》,载《中国版权》2017年第6期,第19-21页。事实上,在结果本身难以辨别的情况下,规范层面的立法宗旨和价值取向起到了决定作用。例如英国《版权、设计和专利法》规定了专门的“计算机生成作品”为人工智能作品提供保护,[27]See Copyright, Designs and Patents Act (1988), Article 9 (3).体现了功利主义的立法理念。但对作者权体系国家而言,人工智能生成物能否获得著作权保护则取决于其背后是否体现了作者的人格利益。尽管某项成果在形式上符合作品特征,但仍可能因自然人在作品创作过程中未发挥主导作用而不具有人格特征,因而不能被认定为作品。司法实践逐渐关注到人工智能生成物的创作过程与来源,以分析其构成著作权对象的正当性。例如在“菲林诉百度案”中,法院明确指出,独创性并非作品构成的充分条件,除此之外还要求作品应当是自然人所创作。[28]参见北京菲林律师事务所与北京百度网讯科技有限公司侵害署名权、保护作品完整权、信息网络传播权纠纷案,北京互联网法院民事判决书(2018)京0491民初239号。在“腾讯诉盈讯科技案”中,法院认为,某项成果是否构成作品应当从其表现形式与生成过程来分析。[29]参见深圳市腾讯计算机系统有限公司与上海盈讯科技股份有限公司侵害著作权及不正当竞争纠纷案,广东省深圳市南山区人民法院民事判决书(2019)粤0305民初14010号。在首例“AI文生图”著作权纠纷案中,法院同样强调了创作本身的重要性。[30]参见李昀锴与刘元春侵害署名权、信息网络传播权纠纷案,北京互联网法院民事判决书(2023)京0491民初11279号;朱阁:《“AI绘画”生成物的法律属性与权利归属研究》,载《知识产权》2024年第1期,第24-35页。

可以看到,社会经济的发展和技术环境的改变,对现行著作权对象认定范式带来了挑战。出于解决问题的需要,理论与实践作出了一定的反思。[31]参见蒋舸:《论人工智能生成内容的可版权性:以用户的独创性表达为视角》,载《知识产权》2024年第1期,第36-37页;闻天吉:《驳人工智能“创作工具说”》,载《知识产权》2024年第1期,第85-105页。然而,从体系化的角度对著作权对象认定范式的研究,还需要超越个案,探讨其背后的规范意义。

三、从独创性结果向著作权对象转变:创作行为介入的规范意义证成

正如“休谟问题”提出,从事实命题的“是”推出规范命题的“应当”并非必然,[32]参见刘清平:《怎样从事实推出价值?——是与应当之谜新解》,载《伦理学研究》2016年第1期,第15-16页。著作权对象认定,实际上是建立事实与规范之间的关联,从而实现规范背后的价值。结果论著作权对象认定范式缺陷的根本在于,其证成的独创性结果仅仅停留在事实层面。因此,著作权对象的认定如何实现从事实到规范的转变,成为理论需要解决的问题。

(一)创作行为介入著作权对象认定范式的法理正当性

关于著作权对象的讨论是从规范层面展开的,并预设了这样的语境,即围绕某一特定对象形成了以著作权为内容的权利义务关系。著作权自创作完成时产生,根据民法基本理论,创作是一种能够引起法律关系变动的事实行为。“事实行为的客观性特征和权利义务效果法定性的特征决定它必然是某种事实构成行为。”[33]董安生:《民事法律行为》,中国人民大学出版社2002年版,第82页。一般而言,只有行为人的客观行为符合法定要件时,事实行为才能成立,并引起规定的法律后果,这就要求法律必须预先对事实行为的构成要件作出详细的规定。要件的设置应着眼于对法律关系成立有意义的要素,通常包括行为内容、主观方面行为的客观后果以及行为与后果之间的因果关系等。德国学者M·雷炳德认为,创作包含表达手段、表达形式和作品的内容三个基本因素。[34]参见[德]M·雷炳德:《著作权法》,张恩民译,法律出版社2004年版,第41-45页。根据我国《著作权法实施条例》第3条的规定,创作是指直接产生文学、艺术和科学作品的智力活动。尽管该条款本身只是对创作这一活动的事实性描述,但体现出创作与作品之间的关系是相互证成的。有观点认为,强调过程会将作品认定与具体创作方法联系在一起,不符合法律规则和目的。[35]参见李扬、涂藤:《论人工智能生成内容的可版权性标准》,载《知识产权》2024年第1期,第68-84页。这实际上仅停留在技术、手段等殊相差异,未能看到其背后的共相特征,法律对后者的关注是必要的。创作赋予了事实上的独创性结果规范意义,使其成为著作权的对象。结果论认定范式之所以仅仅是一种事实上的判断,本质上就在于它忽视了创作行为在著作权对象认定中的作用。

创作行为在著作权对象认定中的规范性,是由著作权对象自身的特性所决定的。作为一种无体财产,著作权的对象与物权等传统财产权的对象建构存在显著区别。源自罗马法的财产权制度,在对象的规定上是以人类对自然的认知和支配能力为前提的,并将对象之物分为有形物和无形物。其中,有形物是指可以触摸的物品,无形物是指不能触摸的物品,体现为某种权利。[36]参见[古罗马]盖尤斯:《盖尤斯法学阶梯》,黄风译,中国政法大学出版社2008年版,第58页。这种以财产形态为核心的财产权对象建构方式与罗马法具有浓厚的实验性和实践性色彩,而理论体系相对薄弱有关。[37]参见周枏:《罗马法原论》,商务印书馆2002年版,第88、297、677页,转引自梅夏英:《民法权利客体制度的体系价值及当代反思》,载《法学家》2016年第6期,第30页。财产形态进一步决定了权利类型,物权指向有形物,债权则指向特定行为。这种区分方式符合人类社会的朴素观念,客观上也的确可以从财产形态来理解几乎所有的有体财产,并将其纳入物权的对象范畴。然而,无体财产的出现对这种思维惯性带来了挑战。纯粹经验的判断难以对其进行定性,需要从制度层面进行观念建构,从而实现对象认定从经验到理性的转变。由此便产生了在权利对象中隐含的事实与规范的划分,事物只有符合特定构成要件才构成法律上的对象,产生相应的权利。

著作权对象的认定同样应当遵循这个规律,确立其构成要件则需要从其作为财产的本质特征进行考察。按照洛克的劳动财产理论,任何人只要使任何东西脱离自然状态,就意味着掺进了他的劳动,形成了某种财产。[38]参见[英]洛克:《政府论(下篇)》,叶启芳、瞿菊农译,商务印书馆2017年版,第18页。因此劳动是建立财产关系的条件。这一问题在黑格尔那里获得了更深入的讨论。黑格尔指出,人类自身因具有理性而具有目的,其活动和自决的力量即“自由”。[39]参见[德]黑格尔:《历史哲学》,王造时译,上海书店出版社2001年版,第34页。因此,自由意志是划分主体与对象(客体)的标准。“人有权把他的意志体现在任何物中,因而使该物成为我的东西;人具有这种权利作为他的实体性的目的,因为物在其自身中不具有这种目的,而是从我意志中获得了它的规定和灵魂的。”[40][德]黑格尔:《法哲学原理:或自然法和国家学纲要》,范扬、张企泰译,商务印书馆2017年版,第60页。进一步推论,无人格的东西是一般外在的物,不构成人的权利的对象(客体),因此,财产体现了主体的意志和人格。黑格尔的这一论断将主体与对象(客体)联系起来。财产本身是可以转让的,但那些构成人格的实体性的规定是不可转让的,即人的普遍的意志自由、伦理和宗教。[41]同注释[40],第83页。这个特征在不同的财产形态中有不同的体现。某些财产脱离主体之后即丧失了人格性的体现,例如物权对象的转让或者抛弃。相较于物权对象之物,这个特征在著作权对象中体现得更复杂。作为著作权对象的作品,原本是精神的、内在的东西,只有通过表达获得外部的定在才可以转让。尽管作品可以转让,使他人成为著作权人,但这种转让不能否定原作者创作的客观事实。只有实际创作作品的人才是作者,作者的人格不会因为作品的转让而转移。因此,作者与作品之间基于创作行为所建立起来的联系,即黑格尔所说的人格性的体现,才应当是作品的规定性。这种规定性特征亦体现在著作权制度的构建中:作者权体系国家注重作品中的人格要素,普遍在立法中规定了著作人身权;版权体系国家尽管更加强调作品的财产价值,但也并未否认对于作者人身权的保护,如美国版权法规定视觉艺术作品的作者享有表明身份以及禁止他人歪曲篡改等权利。[42]See Visual Artists Rights Act of 1990 § 603, 17 U.S.C.A.§106 A (1990).著作权法对作者人身权的保护,实际上体现了法律对创作所形成的主体与对象关系的承认,因此,创作行为应当被纳入著作权对象认定的范式中。正如有学者所指出的那样,尽管著作权的对象是作品,但根本上要保护的是作为智力活动的创作本身。[43]冯晓青、冯晔:《试论著作权法中作品独创性的界定》,载《华东政法学院学报》1999年第5期,第36页。

(二)著作权对象认定范式中创作行为与独创性结果的关系

在证成了创作行为对于著作权对象认定的规范意义后,还需要厘清创作行为与独创性结果之间的关系。应当看到,独创性并非一开始就是作品的构成要件之一。在朴素认知中,作品的概念应当是不证自明的,只要确实来源于人类的智力或天赋创作,那么就自然构成作品,而无须另外规定独创性的要求。同样,《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》虽然对独创性进行了重申,但未明确须用独创性来界定著作权保护的对象。针对这一点,在布鲁塞尔修订会议上,有专家解释:“你不会认为有必要对智力创作作品的构成进行特别界定,只要我们提到文学与艺术作品,我们就是用这一术语表示,我们正在谈论文学与艺术领域内的‘个人创作’或‘智力创作’。”[44]参见《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》修订布鲁塞尔外交大会报告,Presented by Marcel Plaisant, Rapporteur-Generalto the General Committee on June 25, 1948 and Approved in Plenary on June 26, 1948, in Records of the Conference, 转引自[英]埃斯特尔·德克雷主编:《欧盟版权法之未来》,徐红菊译,知识产权出版社2016年版,第75-76页。显然,创作与作品之间的关系是固有的,独创性的要求则是偶然。有学者指出,“独立创作”成为独创性的内涵是特定时期调整印刷产业内部利益关系和社会价值观念变革的需要。[45]同注释④。如果将独创性作为一种描述性或者说明性概念,表示作品系作者创作而来,那么“创作”与“独创性”之间就出现了概念上的重复,在立法和理论一以贯之使用“创作”要件的情况下,“独创性”也失去了存在的必要。[46]同注释④,第37页。因此在现行制度下,“创作”应当具有与“独创性”不同的内涵和功能。

独创性的认定往往受社会文化、艺术和理念差异的影响,无法像专利法上的创造性那样客观地确定本领域的普通技术水平。因此在现代社会的司法理念中,诸如“审美无歧视原则”要求法官在判定作品时抛弃主观上对于艺术的偏见,将非规范因素从对象认定中排除。同样,对于独创性标准的经济学研究,也在不断探索一种客观且可量化的判定路径。[47]参见王坤:《论作品的独创性——以对作品概念的科学建构为分析起点》,载《知识产权》2014年第4期,第15-22页;熊文聪:《作品“独创性”概念的法经济分析》,载《交大法学》2015年第4期,第130-139页。这表明,独创性本身就“应当”是一种相对客观的标准,并承担客观方面的功能。正如有研究指出,与其说独创性是认定某种思想或者感情的表达形式可以获得著作权保护的积极要件,不如说它是排除某种表达形式不能受著作权保护的消极要件,以防止公共资源被不当占用。[48]参见李扬:《著作权法基本原理》,知识产权出版社2019年版,第35页。实践中,无论是法官还是一般公众,对于作品的认定往往首先是从形式上来把握,如果能够认定符合独创性的客观标准,即可初步推定该对象构成作品。如果有证据证明该作品系抄袭或者剽窃,或者其本身属于公共领域,那么就可以推翻初始的推定,从而排除其获得著作权保护的可能性。

相较于独创性,创作与主体性的关联更强,价值属性也更复杂。德国法学家吉尔克认为,智力作品是作者通过创作活动使自己具有个性特点的一种思想的反映。[49]参见[西班牙]德利娅·利普希克:《著作权与邻接权》,联合国教科文组织译,中国对外翻译出版公司2000年版,第12页。这本质上也是由创作的特征所决定的。创作具有强烈的人格性特征,按照创造性心理学的观点,[50]参见孙汉银:《创造性心理学》,北京师范大学出版社2016年版,第3页。创作建立在主体个人的知识、意志和情感基础之上,人格因素为创作提供了必要的心理背景和状态,可以通过发动、强化、维持、调节和监控创作,发挥主体的创造性思维。最终,创作表现出来的是一种主观见之于客观,主客观相统一的过程,只有艺术家的内心全部得以展现,呈现出的才是具有实体和灵魂的作品,从而达到一种“真正的客观性”。[51][德]黑格尔:《美学》,朱光潜译,商务印书馆2017年版,第366-369页。

作为一种创造性劳动,创作本质上也区别于一般的体力劳动。后者必然受到特定技术环境和标准的约束,只要按照既有的模式和规律进行劳动,就可以产生相应的劳动成果。在这个过程中,劳动者无需发挥任何超出既有劳动规律之外的创造性。“比之劳动,创造是自由的。”[52]参见刘春田:《跨越世纪的伟大觉醒——发现创造和知识产权》,载《知识产权》2019年第8期,第12页。无论是创作过程中的技术条件,还是最终的成果形式,都给创作者留下了较大的选择空间。而且,创作者赖以形成的直觉、灵感和想象等心理因素都是转瞬即逝、不可重复的。所以严格意义上来说,创作工作无法像普通劳动一样实现工业化、标准化生产。在结果方面,符号学理论关注到作品所具有的社会意义和信息传递的功能,将作品视为一种符号的组合。[53]同注释⑰,第132-133页。而文化的创造,本身就是对人类已经建构的符号的运用,创作过程可以被看作是一种组合符号的活动,作者对公共领域的词汇、图案、色彩、音符等进行选择、排列和组合,借此表达其思想和情感。社会性的意义使作品得以被理解,个性化选择使符号的表达结果不同,这同样是由创作主体所决定的。

创作所具有的主体性特征可以从法律层面建立主体与对象之间的联系,从而克服独创性本身的功能局限。这一点在司法实践中已有所体现。有法院注意到,仅仅依据独创性不足以论证著作权法上的作品,因而转向了对创作的分析,并将其作为作品构成的独立要件。[54]参见注释[28]。从法律层面来看,独创性结果往往是对象表现特征和价值[55]这里的价值指使用价值。的体现,充其量可以视为洛克劳动财产理论中“脱离于自然状态的”对象。尽管客观上形成了某种可以保护和分配的利益,但并不必然能够产生“著作权”。实践中,在缺乏规范要件的情况下,结果论认定范式从某项成果的表现来推论创作过程,是基于朴素的认知规律,而非自觉的选择。事实上,无创作则无作品,是否构成创作决定了创作的内容是否可以被认定为著作权的对象。

创作的认定是一个系统性问题(见图2),需考察行为内容、行为意志、因果关系和行为结果等内部构成要件。独创性结果仅仅是对行为结果的评价,是认定创作行为的一部分。但创作作为一种事实行为,只有引起了特定法律关系的变动,即创作行为产生一定的法律效果时才具有法律意义。这说明,对事实行为的认定必须考虑其结果。独创性结果的存在恰恰表明了对创作行为本身进行考察的必要性。但是,即便结果本身具有独创性,产生该结果的事实是否构成创作还需进一步认定。简而言之,行为与结果具有一体性,只有构成著作权法意义上的创作,才能将最终结果认定为作品。从这一点来看,独创性主观主义与客观主义的分歧本质上并不成立,前者指向创作主体与过程范畴,后者指向结果范畴,二者统一于创作行为中。对创作主体和过程的限定,可以防止独创性的客观标准被滥用,导致著作权对象的认定界限逐渐模糊。

图2 创作行为认定过程图

四、著作权对象认定范式的困境纾解:“行为-结果”一体论认定范式的探索

结果论著作权对象认定范式既忽视了创作行为本身的规范意义,也未顾及结果与创作行为之间的关系。将创作行为与独创性结果相结合来认定著作权的对象,可以弥补结果论认定范式的不足,实现事实与规范的统一,解决当前司法实践中的现实问题。本文将这种认定范式称为“行为-结果”一体论认定范式。

(一)“行为-结果”一体论认定范式的构建

如前所述,“行为-结果”一体论认定范式的基本逻辑在于,独创性结果的存在为进一步探究对象在规范层面的意义提供了事实前提,在此基础上,关于创作行为的系统性考察则是立足于著作权法价值的规范评价。在这一认定范式下,结果与行为相关联,二者统一于著作权对象的认定过程中。

1.行为结果

既然事实行为必然是某种业已实施的、对外界造成影响或者后果的客观行为,[56]同注释[33],第80页。那么在认定是否存在创作行为时,首先应当从事实层面考察是否存在具备作品基本特征的结果,包括领域限定(文学、艺术和科学领域)、可表现性以及独创性等要件。事实上,只有在表现形式上符合著作权法所要求的作品特征,体现了符号所具有的社会意义,成果本身才能够被理解和接受。其中,事实层面上的独创性要件,主要用于衡量该成果是否具备区别于符号基本社会意义的个性化意义。通常,该成果只要表现出能为一般社会公众所感知的创作者的个性,就可以认为满足了独创性要求,从而将独创性认定转变为事实判断的问题。其意义主要在于:在司法实践中,成果符合作品的形式特征可以作为初步证据,推定创作行为和作品的成立,但由于未涉及价值层面的判断,所以并不必然产生著作权。如果有相反证据证明该智力成果并非著作权法上的创作行为,那么该智力成果就不构成著作权法上的作品,也不应该赋予该智力成果所有人以著作权。完成独创性结果的初步判断,也就证成了创作行为的结果要件。

2.行为意志

从主体视角来看,创作行为是基于创作意志实施的,这也是由其人格性所决定的。创作意志不同于民法上的意思表示,与民事行为能力无关,强调的是创作主体对创作行为的主导性和控制性,也即作品中人格性特征的根本来源。在创作活动中,创作主体往往具有一定的创作动机和创作预期,例如记叙、议论、抒情等,这些动机驱动了创作行为的开展。同时,创作主体对最终的创作结果也会有一定的预期,并会根据这种预期对色彩搭配、画风文风、遣词造句等预先作出安排,这也进一步要求创作者具有对整体过程的控制能力。实践中,创作意志既可能在创作之前产生,也可能在创作过程中产生。正如有观点将作品的创作划分为“表达的实质”与“表达的形式”,前者先于后者,并基于创作意志而存在于作品产生阶段。[57]参见卢海君:《版权客体论》(第2版),知识产权出版社2014年版,第93页。

创作意志来源于创作主体,因此对于创作意志的考察不能脱离创作主体。创作主体的规范意义会受到特定的社会文化和技术因素的影响,对创作意志的判断也应与之相适应。一方面,创作主体的身份可能为最终的创作成果带来市场,从而增加其获得著作权保护的依据。在后现代先锋艺术的创作中,许多成果的表达形式极其简单,仅从客观层面难以认定其具有独创性,但由于先锋派艺术家主体身份及艺术背景的加持,反而可能具有超越一般作品的欣赏意义。可以说,此类作品的价值并不仅仅来自作品本身,还与其产生的文化效应密切相关。这也说明,创作主体的人格性与作品之间的联系,不仅没有因为艺术理念的发展而被削弱,反而进一步加强,因而可以由此推断出创作意志的存在。另一方面,新技术参与作品创作可能导致创作主体难以确认,增加了创作意志的辨识难度。例如生成式人工智能的应用就引发了非自然人创作地位的争议。然而,从逻辑上来看,“能否成为创作主体”与“是否是创作主体”本身就是两个问题。前者需要由法律作出规定,现行法上能够成为创作主体的是自然人,法人作品同样是由自然人作者代表法人或非法人组织的意志进行创作,除此之外再无其他主体。而关于后者的讨论也应当是在创作的认定中展开的,如果没有实施创作行为,自然也就无法成为事实上的创作主体。在人工智能生成物问题中,即便是在技术高度自主的情况下,无论是人工智能开发者设计的底层算法抑或使用者所输入的提示词,都隐含了对最终成果的影响,这就可能成为创作意志的来源,因而体现了创作主体的人格特征,认定自然人为创作主体也不存在事实上的困难。正如英国《版权、设计与专利法》在承认了计算机生成作品的可版权性之后,仍然规定了“作出必要安排的人”才是作者。[58]同注释[27]。质言之,对于此类作品,“人工智能并不具有自我意识和创作意图,只是在程序的预设之下进行的模拟训练”[59]曲三强:《论人工智能与知识产权》,载《知识产权》2023年第8期,第38页。,如果存在创作主体也理应是自然人而非人工智能。从自然人与人工智能技术的关系而言,操作程序、输入提示词本身就是一种创作意志的体现,只是这种创作意志的作用可能会随人工智能自主性的提高而弱化。[60]具有创作意志并不意味着构成创作,因为还有其他要件;但是如果不存在创作意志,就当然不构成创作。

3.行为内容

从行为内容来看,创作行为是一种基于创作意志的个性化表达过程,纯粹主观层面的思维活动不能称为创作。对创作主体而言,任何精妙的构想和丰富的感情,只有以个性化的方式表达出来才能被外界感知。这种个性化特征,既体现在表达形式的选择上,如音乐、文字、绘画、形体等,也体现在不同的表达形式下作者进一步对表达要素进行的甄选(表达形式在一定程度上决定了表达要素的选择以及最终的作品类型),如音符、音调和旋律,文字、措辞和结构,比例、线条和色彩,光线、角度和构图,等等。此外,表达要素的具体组合本质上也是作者个性的体现。在司法实践中,考察这个过程有助于认定是否存在主观上的创作意志。

从这一要件出发,一方面,可以区分创造性劳动与非创造性劳动。例如,临摹体现了临摹者的精湛技艺,但本质上只是一种劳动而非创作。另一方面,可以区分著作权法意义上的创作与其他类型的智力创造。例如,单纯追求实用效果的创造就应当落入工业产权考察的领域。这一点在实用艺术作品的讨论中具有一定的规范意义。例如,有学者在讨论实用艺术作品的问题时提出,工业设计与实用艺术的区别在于过程而非结果,[61]See Robert C.Denicola, Applied Art and Industrial Design: A Suggested Approach to Copyright in Useful Articles, 67 Minnesota Law Review 707, 741-747 (1983).前者的实用性的要求会对个性化的创作造成限制。在Brandir Intern., Inc.v.Cascade P.Lumber Co.案中,法院采纳了该观点,指出受版权保护的艺术品要求设计者应当具有独立于实用性以外的艺术判断。[62]See Brandir Intern., Inc.v.Cascade P.Lumber Co., 834 F.2d 1142 (2d Cir.1987).

4.因果关系

无论是从权利发生还是权利归属的角度来看,创作结果与主体之间都应当具有依存性。创作是建立主客观联系的过程,因此要求行为与结果之间具有因果关系,表现为创作行为对创作结果的作用应当是直接的,即创作意志能通过创作行为实现,创作行为与创作结果之间不存在妨碍创作意志实现的介入因素,或者出现创作结果脱离创作主体控制的情况。在经典的Kelleyv.Chicago Park Dist.案中,原告对花园的布局作出了个性化安排,主张该花园构成作品。法院认为,花园是种植和栽培而非创作的结果,在花园中可以看到或者体验到的植物的颜色、形状、质地和气味等都来自大自然而非园丁的头脑。[63]See Kelley v.Chicago Park Dist., 635 F.3d 290 (7th Cir.2011).因此如果创作过程根本上不可预知,那么就可以认为无法建立因果关系。

基于前述分析,“行为-结果”一体论的对象认定范式如图3所示。

图3 “行为—结果”一体论认定范式图

(二)“行为-结果”一体论下著作权对象认定范式的困境纾解

1.著作权对象与邻接权对象的划分

著作权与邻接权的划分最初与作品传播技术的发展有关,其引发的相关利益诉求需要得到法律层面确认。作为与文学艺术创作相关的附属活动,[64]表演者决定音乐作品和戏剧作品的命运,录音制品录制公司使稍纵即逝的印象长存,广播组织则打破空间距离。参见[法]克洛德·科隆贝:《世界各国著作权和邻接权的基本原则——比较法研究》,高凌瀚译,上海外语教育出版社1995年版,第123页。在著作权之外设立邻接权成为该利益诉求规范化的基本路径。但是,著作权制度对邻接权的选择并非必然,版权体系将表演、音像制品等作为作品予以保护同样可以实现这一目的。从邻接权产生的实践来看,针对作品表演、录音录像、广播等对象设置邻接权具有一定的历史偶然性。除《保护表演者、录音制品制作者和广播组织罗马公约》所保护的表演者、音像制品制作者以及广播组织者权利外,许多国家还针对科学版本、数据库等设置了邻接权。事实上,只要相关利益主体足够强大就能推动其诉求在立法层面的实现。[65]参见李琛:《著作权基本理论批判》,知识产权出版社2013年版,第25页。邻接权这种实用主义的特征决定了难以针对其对象确定统一的标准。因此,对于著作权与邻接权对象划分的讨论,只是将后者排除出著作权保护的范围,以保证著作权对象内部体系的统一和自洽。然而,现有理论对著作权与邻接权对象的划分形成了独创性高低或有无的观点分歧,实际上是尝试从独创性的角度来建立邻接权对象的认定标准。[66]参见王国柱:《邻接权客体判断标准论》,载《法律科学》2018年第5期,第164-166页。在当前的司法实践中,这种思路得到了一定的青睐。[67]参见注释[22];注释[23]。

如前所述,在结果论认定范式下,独创性本身容易受到社会文化观念等因素的影响。而从独创性概念的发展脉络来看,其也并未起到区分成果类型的作用。诚然,版权体系与作者权体系在关于作品与表演、音像制品、广播等的划分上与其预设的独创性高低标准有关。但如果按照作者权体系的逻辑,进一步区分邻接权对象与其他非著作权对象仍然是诉诸独创性标准,这本身又与实际情况不符。有学者指出,“保护表演者的权利并不需要表演有独创性……如果情况相反,就会十分不利于表演者”。[68]同注释[49],第285页。因此,既然对于某项成果本身能否纳入邻接权对象不应当从独创性标准出发,那么对于著作权与邻接权对象的划分也不应如此。

相较而言,“行为-结果”一体论的认定范式将考察重点放在行为特征上。产生著作权的创作不同于邻接权指向的表演、录音录像以及广播节目。前者是在创作意志指引下的个性化表达,后者则属于技术性表达。尽管二者都体现了主体的智力,但存在本质区别。前者是作者的主观能力,后者只是某项活动的实现方式。在创作的过程中,作者可能会运用大量的技巧以服务于个性化表达,但纯粹的运用技巧仅仅是运用某项已掌握的技术,不应当被认定为创作行为。[69]参见注释①2。表演者在表演作品时的独特音色与神情姿态,音像制作者为高质量呈现节目对环境、机位和镜头等作出的选择,广播组织者在传输节目中所采用的高新技术等技术性安排,对内容本身的表达与传播具有重要意义,但不应将其等同于创作行为。在涉及体育赛事直播著作权保护的相关案例中,法院考察了机位设置、镜头切换、慢动作回放、精彩镜头的捕捉、故事塑造以及导播等节目制作手段,[70]参见注释[22];注释[23]。但也未对其性质作出准确界定。实际上,任何音像制品为了达到高质量的制作水平,都需要制作者对相关的环境、机位、镜头等进行选择和安排,但这并非为了创作出具有独创性的作品,而仅仅是实现良好技术效果的要求,因而属于一种技术性表达。在L.Batlin & Son, Inc.v.Snyder案与Durham Indus., Inc.v.Tomy Corp.案中,法院指出,将物品从一种材料转换成另一种材料,其中所需要的“身体技能”和“特殊训练”并不足以满足法律上创作的要求;创作必须是发生了一些实质性的变化而不仅仅是在不同媒介之间的转换。[71]See L.Batlin & Son, Inc.v.Snyder, 536 F.2d 486 (2d Cir.1976); Durham Indus., Inc.v.Tomy Corp., 630 F.2d 905 (2d Cir.1980).对于具有同等专业素养和技术能力的制作者而言,面对同样的客观条件,呈现出来的技术效果相似,因此这一过程不应认定为创作,其成果也不应认定为作品。

2.著作权对象与其他非著作权对象的划分

结果论认定范式将著作权对象认定的重心放在最终的客观结果上。但如前所述,这种思路的合理性,是建立在独创性表达足够明显的基础上,对过程的考察与否不会对结果产生实质性影响。然而,实践中出现的许多新兴对象并非如此,创作本身的规范意义也应当受到关注。

以人工智能生成物为例,其之所以引发争议,根本在于产生过程的特殊性。按照“行为-结果”一体论著作权对象认定范式,认定人工智能生成物满足独创性结果的要求仅仅是事实层面的判断,还需要从规范层面考察是否存在著作权法意义上的创作。应当看到,人类创作能力的提升与科学技术的发展密切相关,主要体现为创作工具的改进:一方面,人类需要按照创作工具本身的技术特性来进行创作;另一方面,现代创作工具也呈现出一定程度的智能化,不断引导和干预创作者的选择。在规范层面上,这种技术性影响最终反映在创作的因果关系方面。例如,早期的摄影技术对作品的认定产生了影响,但在Burrow-Giles Lithographic Co.v.Sarony案中,美国联邦最高法院承认了利用摄影技术创作的因果关系,认为摄影者基于自己的独创性心理构想,对于照片中的服饰、配件、光线、人物造型等作出了安排,行为的目的是产生作品,而摄影技术仅仅是一种艺术形式。[72]同注释⑥。

随着人工智能技术的发展,创作工具的自主性不断提升,对认定创作中的因果关系带来了新的困难。有学者认为,人工智能自主创新时不存在人格要素,人的自由意志并未与人工智能生成物建立联系。[73]林秀芹、郭壬癸:《人工智能对知识产权正当性理论的挑战与应对》,载《知识产权》2023年第11期,第93-94页。然而,如前所述,无论人工智能的运行程序多么复杂,在人工智能尚未成为法律主体之前,创作结果根本上仍是由自然人控制。需要区分的是人工智能开发者与使用者的不同地位。对于开发者而言,其目的在于发挥技术的应用价值并实现技术与产业的结合,如同摄影技术一样,开发者不能对运用该技术创作的作品进行控制。只有实际使用者才可能存在创作意志。在此基础上,需要进一步判定创作意志与创作结果之间的因果关系。不同于人工智能从符号到符号的生成机制,人的创作是以意志为中介的。[74]参见李琛:《论人工智能的法学分析方法——以著作权为例》,载《知识产权》2019年第7期,第20页。如果人工智能仅仅是对创作意志的执行,并且对最终的创作结果并不产生实质性的干预,那么因果关系就可以成立,整个过程也可以视为创作。在“腾讯诉盈讯科技案”中,法院指出,原告在数据输入、触发条件设定、模板和语料风格取舍上的安排与选择,属于与涉案文章的特定表现形式之间具有直接联系的智力活动,因此构成著作权法上的创作。[75]参见注释[29]。相反,如果人工智能的参与已经造成了因果关系的割裂,或者因技术黑箱的不可知性导致了结果的不可预测,那么创作主体与创作结果之间的基于创作意志所建立的联系便不能成立,因而不应将这一过程视为创作,其结果也就不构成作品。实际上,随着人工智能生成物涌入市场,相应的识别技术也逐渐被开发出来,以表明创作结果来源于人工智能而非自然人,这也将客观地展现出自然人创作意志对人工智能生成内容影响的有限性。在此种情况下,尽管人工智能生成物的外观符合作品的特征并获得了一定的市场,但对其产生的利益只能寻求其他路径保护,而不应将其认定为著作权法意义上的作品。

对创作过程的考察,在涉及游戏画面的著作权问题中同样具有规范意义。在游戏软件以及游戏本身涉及的素材、界面、音乐等内容可以构成作品的前提下,游戏玩家行为的定性,将决定最终呈现的临时画面以及整体游戏过程是否构成独立作品。这需要结合游戏本身的设计来具体判断。例如,在许多战略类游戏操作过程中,元素的调动、人物的安排、策略的选择等行为无疑都是玩家个人的智力体现。但是如前所述,这种智力体现本质上是一种技术性选择,并非基于创作意志的个性化表达,玩家做出这些行为的目的并非为了实现结果的独创性,而仅仅是为了完成游戏的既定目标或者任务。并且,游戏的过程受到了游戏程序和规则的限制,本质上与运动员进行的体育运动无异,因此,玩家在游戏过程中的行为并非著作权法上的创作行为,对游戏过程进行直播所形成的画面也不构成作品。只有在涉及直播解说时,才需要进一步考察直播解说本身是否属于主播的个性化表达。但是,如果游戏本身的设定只是为用户提供场景,并为用户留下了充分的个性化选择空间,则该游戏玩家的行为仍然可能构成著作权法上的创作。例如,在近年来兴起的“元宇宙”理念下,用户在虚拟环境中实施的绘画、手工、表演等行为都可能构成著作权法上的创作,其成果也应当获得著作权保护。

结 语

新兴科技的发展与产业模式的创新,既为人类提供了新的创作工具和手段,也催生了新的创作成果,如何对这些新成果类型进行著作权法上的定性,是亟须解决的问题。传统的结果论著作权对象认定范式,侧重于分析创作成果在形式上是否符合独创性标准,无法从本质上提供创作成果可版权性的正当性依据。面对日新月异的成果类型,著作权对象的认定范式应当实现从事实到规范、从形式到实质的跨越。长期以来,理论与实践对独创性的过度倚重和对创作行为的忽视,导致结果论著作权对象认定范式在面对新创作成果时出现了适用困境,因此,有必要回归创作本身进行反思,认识到创作行为与独创性结果二者相互依赖,统一于作品认定中,并承担不同的功能。通过体系化建构“行为-结果”一体论著作权对象认定范式,既可以化解理论上关于独创性的分歧与偏见,也可以将著作权法的立法宗旨和价值取向贯穿于作品认定中,从而激励创新、丰富作品类型,使作品的认定更加符合社会经济发展的现实需要,更好地保障社会公共利益。