正规金融支农能保障粮食安全吗?

——基于县域金融机构涉农贷款增量奖励试点的准实验评估

洪炜杰

党的二十大报告强调,要全方位夯实粮食安全根基,牢牢守住十八亿亩耕地红线,确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。作为人多耕地少的国家,中国历来重视粮食的生产问题,历年中央一号文件多次将“粮食安全”作为工作重点。2022年中央一号文件再次强调要守住保障国家粮食安全的底线,“全面落实粮食安全党政同责,严格粮食安全责任制考核,确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上”。近年来,外部环境不确定性因素剧增,再次证明保障粮食自给自足对于中国这样的人口大国的重要性。促进粮食增产增收是保障中国粮食安全最基本的途径。

中国粮食产量实现多年连增,总产量持续保持在较高的水平,但对于中国未来粮食安全的担忧依旧存在。对此,部分学者持乐观态度,认为中国粮食产量将会持续增加。Cao(2018)对中国粮食生产的历史数据研究发现,从1949年到2014年,中国的粮食单产从每公顷1.09吨增长到5.38吨,按这一趋势,到2030年,中国的粮食单产将会达到每公顷6.13吨,完全能够满足中国人的粮食需求。Niu等(2022)的研究表明,从改革开放到2010年,中国粮食产量的增长情况相对可观,但如果不能保持较高的粮食产量增长率,到2035年,中国的粮食安全仍将面临很大的挑战。Wei等(2015)根据统计数据分析发现,约有53.9%的县水稻产量、42.4%的县玉米产量和41.9%的县小麦产量停滞不前,有48.4%的水稻种植县和54.4%的小麦种植县出现了不同程度的耕地减少。他们认为城镇化背景下耕地的持续减少是威胁中国粮食安全的重要潜在因素。Ghose(2014)指出,到2050年,城市化对农地的占用将会成为中国粮食安全最主要的威胁。

城镇化的持续推进是中国改革开放以来最为显著的特征之一。城市用地需求的不断增加可能会占用农业用地(Wei et al.,2015),因此,从2009年开始,国土资源部提出“保经济增长、保耕地红线”行动,坚持实行最严格的耕地保护制度。与耕地减少相比,部分学者认为,农村年轻劳动力的非农转移以及由此造成的农业劳动力老龄化才是粮食安全真正的威胁(Anderson &Strutt,2014;Liu et al.,2021)。《中国农村政策与改革统计年报》的数据显示,2020年中国农村劳动力数量为 57 489.9万人,其中从事第一产业的劳动力占比仅为36.10%。早在2018年,第三次农业普查的数据已经显示,在农业生产经营人员中,1980年之前出生的人口占比达到79.9%,其中55岁及以上人口占比为33.6%。农村劳动力的大量流失造成“无人种地”或者“老人种地”的局面将为粮食安全埋下隐患,不利于粮食安全的长久保障(樊琦,祁华清,2014;陈媛媛,傅伟,2017)。

按照Todaro(1969)的推拉理论,劳动力非农转移的根本动因是城乡的收入差距。不可否认的是,非农部门工资水平的持续提高是农村劳动力持续外流的重要拉力,但是农业收益低也是劳动力非农转移的重要推力。农业收益不高,除了受到细碎化(卢华,胡浩,2015)、农业基础设施不完善(梁志会等,2021)等因素的影响,农业生产面临的信贷约束也是一个不可忽视的因素(Ekwere &Edem,2014)。农业信贷约束导致农户缺乏足够的资金购买必要的生产资料、雇佣劳动、转入农地以扩大农业生产,更难以引进新的生产技术突破小农的经营格局实现农业经营模式的现代化转型。小农经营模式的固化致使农业收益保持低水平,劳动力不得不放弃农地的经营而转向非农就业。可见,农业信贷约束问题会强化农业的弱质化特性,从而构成粮食安全的重要威胁。本文研究的问题是,给予农业生产更多的正规信贷支持对于诱导要素投入,从而提高粮食产量、保障粮食安全是否具有积极的作用。

本文利用全国2007—2016年县级层面10年的非平衡面板数据,构建县域金融机构涉农贷款增量奖励试点的准自然实验,利用双差分模型以及事件研究法对该问题展开实证分析。采用省级层面的政策实施作为外生冲击,研究金融支农对粮食生产的影响,可以较好地避开互为因果的问题。利用DID模型进行分析,在进行一系列检验的基础上,能够得到较为可靠的研究结论。本文从金融的视角研究中国的粮食安全问题,对于中国的粮食安全、农业发展具有重要的政策意义。

一、文献回顾与理论线索

(一)文献回顾

通过金融支持缓解农民的信贷约束能否促进农业发展一直是国内外学界研究的热点。一些国外研究为金融支农能否促进农业发展提供了经验证据。Udoka 等(2016)研究尼日利亚金融信贷对农业生产的影响,发现无论是农业信贷保障计划基金、商业银行贷款、政府的农业支出都对农业生产具有显著的正向促进作用,而银行贷款利率的提高则对农业生产具有显著的负面冲击,揭示了金融约束是限制农业发展的一个重要的因素。Rahman等(2011)认为,如果农民(包括边缘农民)能够获得足够的贷款,则可以及时购买农业生产资料和农业机械,有利于提升农业产量。他们同时强调,在市场逻辑下,银行总是倾向于将贷款发放给最富有的农户,小农户总是面临信贷约束问题,因而更加需要政策性的金融支持。Anetor 等(2016)同样基于尼日利亚的数据发现,政府对农业的信贷资金支持并不能显著提高农业产出,而商业银行的放贷和农业产出之间存在显著的正相关关系。Osabohien等(2020)研究发现,能够接触到农业信贷的农户农业产出是不能够接触到农业信贷农户的3倍。部分研究集中讨论信贷约束对粮食生产的影响。Miah 等(2006)对孟加拉国的研究发现,有农业信贷的地区粮食产量是没有粮食信贷地区的1.21倍。Bashir等(2009)对巴基斯坦的研究发现,正规信贷和水稻的产量之间存在显著的正相关关系。Das 等(2009)对印度的研究表明,农业信贷对于农业产出存在显著的促进作用,且这种效果是即时的。

对中国的研究大多基于省级面板数据,但是由于使用的时间区间以及指标不同,得到的结论也有所差别。周小斌和李秉龙(2003)基于1978—2001年的数据发现,中国农业信贷每增加1%,农业总产值增加0.67%。其主要作用路径在于农业信贷能够有效地激励农业的要素投入,主要表现为增加农业化肥施用量0.32%和农村用电量0.50%。Nan等(2019)基于1997—2014年省级非平衡面板数据,利用农业信用社的数量衡量金融的支农程度,发现农业信用社的增加能够显著地促进农业产出。行伟波和张思敏(2021)利用省级面板数据研究了涉农贷款增量奖励政策的试点如何影响农业产量和农户收入,发现该政策试点对后两者都具有显著的促进作用。不过,部分学者对于金融支农的功能持保留态度,如温涛和董文杰(2011)基于30个省市的面板数据发现,财政金融支农对于农村经济的发展具有显著的正向作用,但是财政支农的效果更加明显,且在2004年之后不断加强,而金融支农的政策效果在不断减弱。温涛和王煜宇(2005)基于1952—2002年的数据发现,中国农业贷款的增长并没有起到促进农业增长和提高农民收入的作用,农村面临资金配置低效率的瓶颈,需要提高资金配置的效率。

现有文献已经积累了一定的研究成果,但仍存在可以进一步补充的地方。第一,从时间来看,基于国家层面研究的文献使用的数据较早,可能难以反映近年来的客观情况。第二,研究数据方面,大多数基于省级面板数据,分析省级的贷款余额或者农业信用社如何影响该省的农业产出,难免面临各种内生性问题的挑战,如农业更加发达的省份,通常其对农业贷款的需求更大。第三,相关研究主要集中在生产要素的投入层面,本文试图从经营主体转变的角度进行补充,即分析金融支农是否有利于促进农业企业、农业合作社的成立,进而影响粮食安全。

(二)理论线索

自家庭联产承包制确立以来,家庭经营对于中国农业经营和粮食增长做出不可磨灭的贡献(孙圣民,陈强,2017)。小农因其内部成员之间的可监督性和利益相关性,在农业经营方面具有天然的合理性(周振,孔祥智,2019)。然而,随着中国近几十年来经济社会的发展和转型,家庭联产承包制背景下以小农为主体的农业经营模式也迎来诸多挑战。第一,基于公平原则的农地均分,使得农户的耕地往往按照“肥瘦搭配”散落在不同地方,虽然丰富了多样性,满足自家对农产品的多样化消费需求,提高对自然风险的抵御能力(宋浩楠等,2021),但也埋下了农地经营细碎化格局的诱因,使得部分农户通过流转土地形成规模经营时所面对的交易对象过多、谈判成本高昂(钟甫宁,王兴稳,2010)。第二,随着城镇化的发展,非农部门更高的工资收入不断吸引着农村劳动力向城市转移,农业劳动力投入从原本的“内卷化”演变成农业经营最主要的刚性约束(洪炜杰,2022)。农业劳动力越来越稀缺,劳动力的使用成本也逐年攀升,粮食种植的人工成本从2010年的每亩226.90元上升到2020年的412.76元。随着劳动力的流失,原本就细碎化的农业格局开始出现撂荒现象,并逐渐加重到了不得不进行政策干预的程度。Zhu等(2021)根据卫星数据库分析发现,2000年以来,在全国农业区域中,约有60%的地区农地撂荒呈现上升趋势,其中包括华北平原、长江中下游等重要粮食主产区。

“谁来种地”是现实中不得不面对的问题,并直接关系到粮食安全。目前,已有研究可以总结为两种观点。第一种观点认为,通过鼓励农地流转市场的发育,将农地流转集中形成规模经营,获得规模经济性,可以化解劳动力快速非农化背景下的劳动力成本上升问题。第二种观点认为,发展农业社会化服务,通过“迂回”投资的方式,提高农业的资本配比,弥补农业劳动力的不足,能够保障农业的可持续发展。尽管已有研究表明,这两种农业经营模式在一定程度上对保障粮食安全都能够起到积极的作用(王倩,余劲,2015;仇童伟,罗必良,2018;杨阳等,2022),但是不可否认的是,无论是扩大经营规模抑或成为农业服务主体,都需要面临大量的资本投入需求而产生的信贷约束问题。第一,农资价格高涨。《全国农产品成本收益资料摘要》的数据显示,2020年中国粮食平均每亩的生产成本达到1 119.59元,其中物质投入、人工雇佣和服务费用合计880.77元,土地租赁费用为238.82元。这意味着通过流转集中农地进行粮食生产同样需要耗费大量资金。第二,购买必要的农业机械,雇佣相应的技术人员,是成为农业社会化服务供给者前期的必要投入,但无论是购买农业机械还是雇佣人员,都需要大量的资金投入。以江西绿能集团为例,2010年组建公司时的初始投资就达到1 000万元(高雪萍等,2017)。因此,资金的多寡直接影响到农户能否有效地组织生产要素持续生产经营,并进一步关系到农业的现代化转型甚至国家的粮食安全(戴琳等,2020)。

借贷是缓解信贷约束,实现资金跨期配置的主要方式之一。不过,商业银行为了自身利益的最大化,往往会选择风险更低、收益更加稳定的对象进行放贷。而农业生产的特点是:第一,生产的周期长,受到自然环境因素的影响大,产出存在不确定性(黄红光等,2018);第二,农产品的生产周期长、储存时间短的特点也决定了其面临的市场风险更大,农民难以在进行农业生产决策时获得充分的市场信息,因而容易因为市场波动而遭受损失;第三,在信贷领域,为了规避事前的机会主义,通常需要对放贷对象的信用情况进行甄别(彭克强等,2017),但是由于农户缺乏资金流信息,提高了银行获得信息的成本;第四,出于对事后机会主义的预防,银行在放贷时通常需要放贷对象提供一定价值的抵押物,农户抵押物的缺乏也增加了放贷的难度;第五,分散化的经营格局下,农业生产主体众多且规模小,这无疑提高了银行放贷的交易费用。因此,金融机构向农业部门放贷的成本更高,这导致金融机构对粮食生产户放贷缺乏积极性。已有研究表明,农业部门向来具有“金融排斥”的特点(李春霄,贾金荣,2012)。商业银行在网点地址的选择上,也往往会撤离县域农村,将其设立在经济发达的地区(王飞,2014),降低了农村领域的信贷可获得性,并如同“抽水机”般,将农村领域的存款源源不断地输送到能够获利更高的非农领域,使得原本紧缺的农村信贷资源变得更加紧张。

正因为如此,农业经营主体在粮食生产中难以得到正规金融机构的金融扶持(黄红光等,2018),金融机构向农业部门放贷的时候通常更加保守谨慎,放贷的可能性更低,数额也更少(邱黎源,胡小平,2018)。中国家庭金融调查与研究中心(2014)的研究数据显示,2014年中国农村的正规金融信贷需求为19.6%,但其中仅有27.6%的需求得到满足。戴琳等(2020)基于辽宁省的调研数据发现,即使是种粮大户,其信贷约束的程度也仍然高达76.9%。因此,仅仅依靠市场的力量,金融资源难以进入粮食生产领域,最终造成粮食生产与农村金融排斥之间的关系相互强化,愈渐加深(李春霄,贾金荣,2012)。金融排斥的存在使得农户没有足够的资金组织生产扩大化,固化了小农的生产格局,并构成农业劳动力进一步流失的诱因。显然,按照这一逻辑,如果通过政府干预,金融机构向农业领域贷款时能够得到一定的奖励,则相当于降低金融机构向农业领域放贷的成本,从而有利于农业经营主体进行更加有效的要素重新组织,有利于粮食的生产,保障粮食安全。因此,本文认为,正规金融对于农业的支持是缓解“金融排斥”的重要手段,有利于诱导正规金融机构对农业的支持力度,从而激励农业要素的投入,对粮食安全具有正面的作用。

二、数据来源与实证策略

(一)数据来源

本文使用多个来源的数据。2007—2012年县域层面粮食产量的数据来自《中国县(市)社会经济统计年鉴》,2012年之后的数据则来自《中国县域统计年鉴》。需要注意的是,从2016年开始,《中国县域统计年鉴》不再收录各县的粮食生产数据,因此本文最终获得2007—2016年共10期县级非平衡面板粮食数据。在机制检验中,各类涉农贷款的数据来自中国人民银行历年发布的《中国农村金融服务报告》《中国金融年鉴》以及国泰君安数据库。在进一步讨论中,省级层面农业企业的注册数据来自工商企业注册信息,农业机械和有效灌溉面积数据来自《中国农村统计年鉴》,第一产业经营的农村劳动力数据则来自《中国农村政策与改革统计年报》。

(二)政策背景

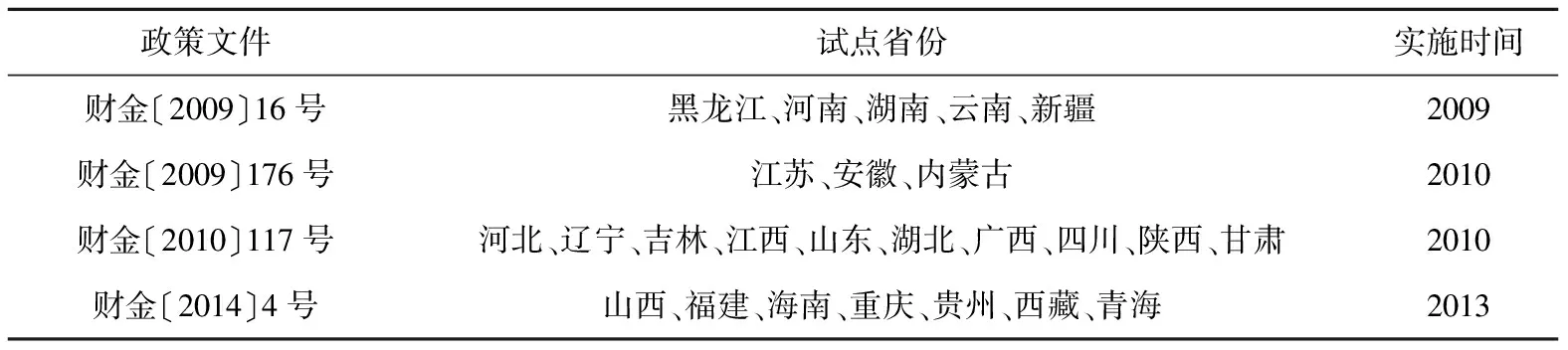

为进一步促进金融机构支持农村改革发展,2009年3月财政部决定在黑龙江、山东(1)山东省真正实施试点的时间为2010年,见山东省财政厅《关于印发〈山东省县域金融机构涉农贷款增量奖励资金管理办法〉的通知》(鲁财金〔2010〕64 号)。、河南、湖南、云南和新疆等6个省份开展县域金融机构涉农贷款增量奖励政策。从2009年开始,对试点省份所辖县域(包括县级市、不包括县级区)内设立的各类法人金融机构和其他金融机构的分支机构,上年末涉农贷款余额同比增幅超过15%的且不良贷款率同比没有上升,对于超过15%部分,按2%给予奖励(财金〔2009〕16号)。2009年12月在原来的基础上,决定从2010年起将江苏、安徽、内蒙古3个省份纳入政策的试点范围(财金〔2009〕176 号)。2010年9月又增加河北、辽宁等10个省份作为政策的试点省份(财金〔2010〕117 号)。从2013年开始,将山西、福建、海南、重庆、贵州、西藏、青海等7省份也纳入政策试点范围(财金〔2014〕4号)。之后,政策试点名单中不再增加其他省份,因此北京、天津、上海、浙江、广东、宁夏未参与政策试点(行伟波,张思敏,2021)。表1是各个批次政策试点涉及的省份名单。

表1 县域金融机构涉农贷款增量奖励政策推进情况

(三)金融支农的基本情况(2007—2018年)

如图1所示,全国涉农贷款从2007年的6.12万亿元增加到2018年的32.68万亿元,12年间增加了4倍多,正规金融支农的力度有了显著的提升。从增长率看,2009年相对于2008年,正规金融机构涉农贷款的增长率是最高的,达到32.10%;到2013年,涉农贷款增长率依旧超过了18%;但从2016年开始,增长率开始低于10%,如2016年的增长率为7.14%,2018年则仅为5.6%。

图1 正规金融支农的基本情况数据来源:《中国农村金融服务报告(2018)》。

表2显示,2008—2018年,无论是对农户还是对农业企业,正规金融机构的贷款余额都不断提高。其中,对农户的贷款余额从2008年的13 399亿元增长到2018年的92 322亿元,后者是前者的6.89倍;对农业企业的贷款余额从2008年的42 063亿元增长到2018年的225 695亿元,后者是前者的5.37倍。从增长幅度看,在实施涉农贷款增量奖励计划之后,无论是农户还是农业企业,贷款余额都明显增加,增长率分别达到94.37%和98.12%,随后增长率逐渐降低。正规金融对于两类主体的贷款余额力度,不同时间的侧重点有所不同。从2008年到2013年,农业企业贷款余额从农户贷款余额的3.14倍增长到3.61倍,此后逐渐下降,到2018年,前者是后者的2.44倍。这说明,在2013年之前,正规金融机构更加侧重于对农业企业的信贷支持,而在2013年之后则更侧重对农户的支持。

表2 农户和农业企业历年贷款余额(2)《中国农村金融服务报告》从2008年开始,每两年出版一期报告。 单位:亿元

表3利用各省2009—2018年涉农贷款余额数据(3)2008年的《中国农村金融服务报告》只报告了全国的涉农贷款情况,尚未报告分省的数据,因此本文未能获得2008年各省的涉农贷款数据。分析政策试点前后涉农贷款的变化情况。首先,利用全部样本,发现在政策实施前,全部样本的平均涉农贷款余额为5 142.109亿元,受到政策影响的省份,在试点后的涉农贷款余额为7 744.357亿元,两者相差2 602.248亿元,且在1%的水平上显著,说明该政策能够提高正规金融的放贷力度。其次,剔除从未受到政策影响的省份样本后发现,该政策实施能够显著增加5 141.291亿元的贷款余额。只观测2010年的试点样本省份和2013年的试点样本省份,可以发现该政策对于正规金融涉农贷款余额有显著的提高作用。不过,这只是简单地进行试点前后的比较,后面将在控制双向固定效应的基础上进一步比较和讨论。

表3 试点前后涉农贷款余额情况

(四)实证策略

1.基准回归模型

本文使用双重差分模型(Difference-in-Difference,DID)分析涉农贷款增量奖励政策对粮食生产的影响。DID的基准模型如下:

log(grainct)=α+θpostt*treatc+β1postt+β2treatc+εct

(a)

其中,下标c代表c县,下标t代表第t期,grainct代表c县在t期的粮食产量,用于衡量各个县的粮食安全,本文之所以利用粮食总产量对粮食安全进行衡量,具体原因有两个:第一,粮食安全最基本的含义是粮食产量能够得到基本保障;第二,相比于单产,使用总的粮食产出更能够避免各类测量误差和统计误差的影响(Nan et al.,2019)。因为单产增加可能是播种面积减少的结果。在实际操作中,各县也不可能每年都对耕地面积进行实地统计。因此,粮食总产量是对粮食安全更加直接准确的衡量方式。postt衡量政策实施的变量,在政策实施之前赋值为0,政策实施当年及之后则赋值为1。treatc代表所在县是否处于政策实施组,如果处于政策实施组则赋值为1,否则赋值为0。θ则是我们关注的参数,如果θ的估计量显著为正,说明该政策的实施对粮食生产具有促进作用,能够在一定程度上保障粮食安全,否则说明该政策对于粮食安全没有显著的正面作用。

由于本文所关注的政策是多期实施的,不存在统一的政策实施时间,因而,通过对(a)进行修正之后,得到如下模型:

log(grainct)=α+θPolicyct+λc+λt+εct

(b)

其中,Policyct=postt*treatc,代表政策实施变量,如果c县在t期实施了该政策,则对于c县,从t期开始该变量都赋值为1,否则赋值为0。λt代表时间固定效应,衡量所有县的共同冲击,主要包括全国性实施的政策以及外界的冲击。λc是县级层面的个体固定效应,衡量不随时间变量的县域特征,例如各地的文化、地理位置、短期内的饮食习惯等等。εct则是其他影响各县每年粮食生产的因素。在加入个体固定效应和时间固定效应之后,postt和treatc一次项的系数由于和固定效应形成完全共线性而被固定效应所吸收。

2.共同趋势的假设检验

利用DID模型进行因果推断的重要前提是政策的实施并不是由被解释变量所驱动的;或者在控制一系列变量的基础上,政策实施之前处理组和控制组之间不应该存在显著的差异。本文利用事件研究法(Even Study)对共同趋势假设进行检验,所用到的模型如下:

(c)

其中,PolicyPeriodct代表距离政策实施的年数,如c县的政策是2009年开始实施,则2010年PolicyPeriodct取值为1,2008年取值为-1。因此,τ的取值为-3,-2,0,1,2,3。其中,-3和3分别代表政策实施前的第3年及之前和政策实施后的第3年及之后。1(·)是示性函数,当括号内的条件成立时,则取值为1,否则取值为0。通过转换,本文得到一系列代表各个政策实施各个时期的虚拟变量。政策实施的前一期τ=1作为基准组,所以在模型中被省略了。从技术层面看,如果θ-3和θ-2的估计量不显著异于零,则可以认为本文的模型(b)满足共同趋势假设。此外,我们可以通过观察θ0了解政策实施的及时效果,而通过观察θ1、θ2、θ3可以了解政策实施的长期效果。

三、实证结果及分析

(一)基准回归结果:涉农贷款增量奖励政策的影响

表4报告了粮食产量对涉农贷款增量奖励政策的回归结果。其中,模型1-1是方程(b)的回归结果。从回归结果看,涉农贷款增量奖励政策的估计系数为0.080 4,在1%的水平上显著,且t值高达11.86,估计系数的显著性水平非常高。这说明在统计层面,涉农贷款增量奖励政策对粮食产量存在显著的提高作用。从系数的具体值看,实施涉农贷款增量奖励政策能够显著提高粮食总产量约8.04%,说明该政策的作用效果同样具有可观的经济意义。另外,从拟合优度(R2)看,模型1-1的拟合优度高达0.974,说明政策变量、县域个体固定效应和时间固定效应能够解释该县粮食生产97.4%的变异,模型的拟合程度较高。

表4 涉农贷款增量奖励政策对粮食安全的影响

考虑到涉农贷款增量奖励政策的实施可能受到一些时变变量的影响。第一,银行的放贷可能受到供给,也就是居民储蓄量的影响;第二,银行涉农贷款增量和地方的财政能力密切相关;第三,涉农贷款与该地方的工业化水平有关,因为工业化水平可能影响农业的发展,从而影响涉农贷款政策实施的必要性和效率。因此,本文进一步在方程(b)的基础上控制城乡居民的储蓄余额、地方的财政支出水平以及地方规模以上工业企业的数量。估计结果如模型1-2所示,涉农贷款增量奖励政策的估计系数为0.080 9,与模型1-1非常接近,说明估计系数是稳健的。在样本时间段内,部分县由于各种原因存在数据缺失的问题,导致本文使用的数据是非平衡面板数据。为了避免本文的估计结果是这部分县域所产生的,模型1-3使用平衡面板数据进行估计以保证估计结果的稳健性。结果显示,涉农贷款增量奖励政策的系数为0.080 2,与前面模型的结果非常接近。

(二)共同趋势检验

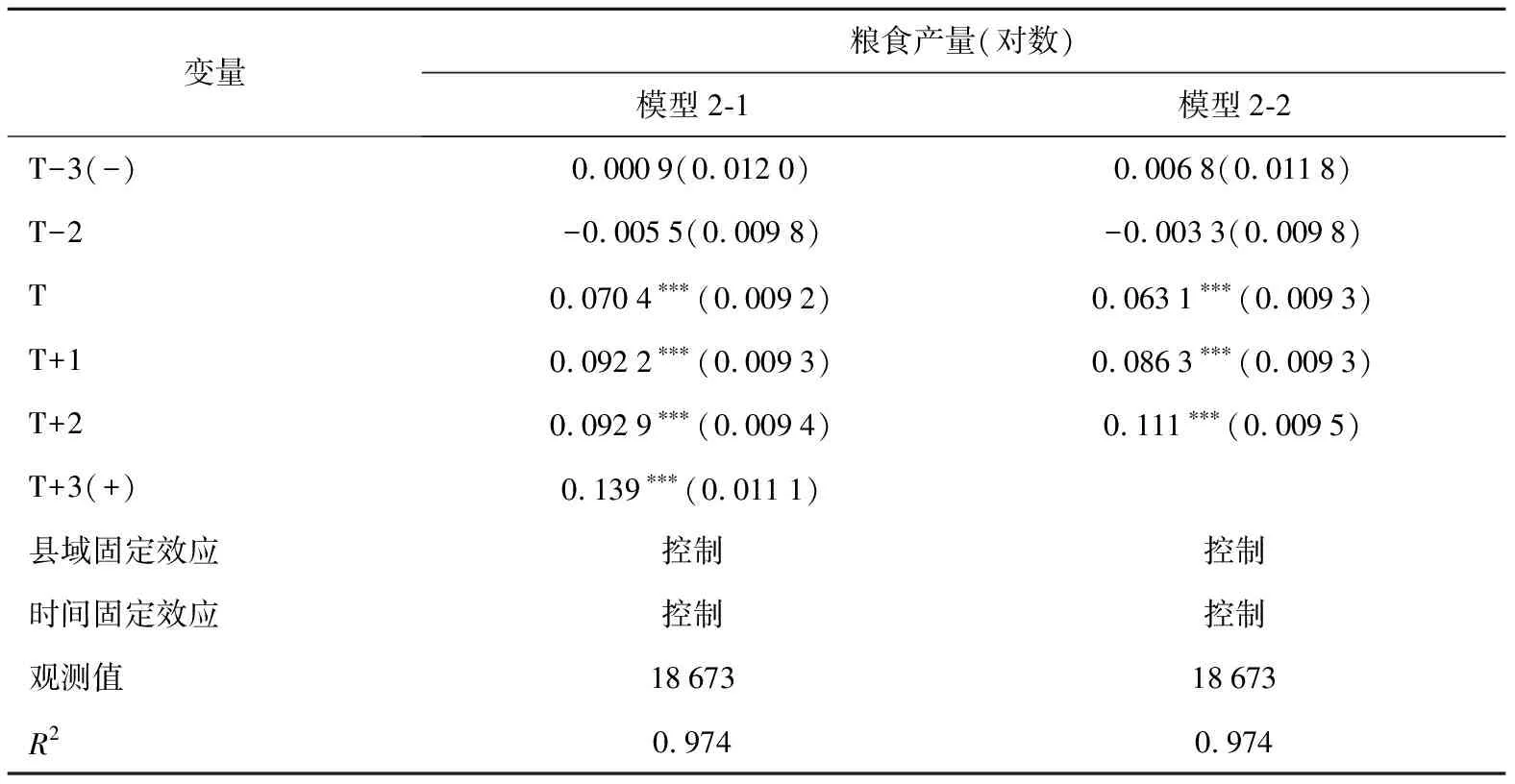

双重差分进行因果推断的一个重要前提假设是处理组和对照组的被解释变量在政策实施之前不存在显著的差异,也即,政策的实施并不是被解释变量所驱动的。表5利用事件研究法的分析框架进行共同趋势检验,对方程(c)的估计结果如模型2-1所显示。可以看到,在控制县域固定效应和时间固定效应的情况下,T-2和T-3(-)的系数不显著,且系数绝对值也非常小,说明实在政策实施前,处理组和控制组的粮食产量情况并不存在显著的差异。在控制县域固定效应和时间固定效应的情况下,粮食产量并不是该县是否实施涉农贷款增量奖励政策的原因。T期的系数为0.070 4,在1%的水平上显著,意味着在政策实施当年,粮食产量增加7.04%。此外,可以观察到T+1、T+2、T+3的系数逐年增加,说明该政策的实施对粮食生产具有显著的累计效果,随着实施期数的增加,粮食产量增加的数量也在逐年增加。为了保障共同趋势检验的结果不是因为期数选择所导致的偶然结果,本文在模型2-2中,将实施期数在第2期之后期数整合到T+2中,估计结果和模型2-1类似,同样显示在政策实施之前,处理组和控制组的粮食生产不存在显著的差异。

表5 共同趋势的检验结果

为了更直观地展示共同趋势检验的结果,进一步将模型2-1和模型2-2的估计结果,包括系数和95%的置信区间描绘成图。图2中,横轴是距离政策实施的期数,圆圈的位置代表各期的估计系数,虚线的取值范围代表置信区间。可以看到,在政策实施之前,圆圈的位置和横轴非常接近,且95%的置信区间包括横轴(0值)。即在政策实施之前处理组和控制组的粮食产量并没有显著的差异。

图2 共同趋势的检验结果

(三)稳健性检验

1.排除其他因素的影响

在涉农贷款增量奖励政策实施的同一时间内,其他农村政策也在相继实施,其中最重要的是农地确权的试点工作。两个政策在开展时间上的高度重叠,意味着产量的提升可能是由确权政策引起的。为了回应这一担忧,本文在模型中控制农地确权变量。具体地,如果该省在某一年开展农地确权,则从该年往后,该省所有县都赋值为1,否则赋值为0。估计结果如模型3-1所示,在控制农地确权之后,涉农贷款增量奖励政策的系数为0.082 9,并且在1%的水平上显著(见表6),估计结果和模型1-1非常接近。因此,模型1-1的估计结果并不是由农地确权引起的,即涉农贷款增量奖励政策本身对于粮食产量具有显著的促进作用。

表6 若干稳健性检验的回归结果

本文的另一个担忧在于,在政策试点的这段时间,银行在经营方面存在一些不相关的调整可能会影响到粮食生产,从而导致模型1-1的回归结果是伪相关。为了排除这一潜在的混淆因素,在模型3-2中加入了各省的银行网点数量。估计结果显示,涉农贷款增量奖励政策的系数为0.082 1,同样在1%的水平上显著。并且,该结果和前面模型的估计结果非常接近。

最后,考虑到涉农贷款增量计划和财政支农的力度关系密切,本文在模型中进一步控制各省涉农财政的支出总额,估计结果如模型3-3所示,涉农贷款增量奖励政策的系数依旧在1%的水平上显著。且在模型3-4中,同时加入确权、网点数量和财政涉农支出之后,结果依旧类似。

2.多期DID估计的潜在偏误问题

由于本文政策是多期实施的,部分县域受政策影响的时间较早,部分县域受影响的时间则较晚。因此,本文使用的模型本质上是交错DID(Staggered DID)模型。在处理效应存在异质性的情况下,使用双向固定效应模型可能会导致交错DID模型的估计结果出现偏误(Goodman-Bacon,2021)。实际上,双向固定效应的交错DID模型可以分解为多组2×2 DID,即先处理组vs控制组、后处理组vs控制组,先处理组vs后处理组以及后处理组vs先处理组。当较早处理的个体作为较晚处理个体的控制组时,就可能会产生估计的偏误问题,因为较早处理的个体在政策的干预下已经发生了变化(Goodman-Bacon,2021),这就是双向固定效应的交错DID估计结果出现偏误的来源。考虑到偏误主要来源于先处理组作为控制组而后处理组作为处理组的2×2 DID中,本文通过将各期受到政策影响的县域单独作为处理组,而将从未处理的县域作为控制组,重新进行双向固定效应的DID估计。如表6所示,其中模型3-5的处理组是2009年实施政策的县域,模型3-6的处理组是2010年实施政策的县域,而模型3-7的处理组则是2013年实施政策的县,三个模型的控制组都是从未实施政策的县。估计结果显示,三个模型的系数都显著为正,说明不同时期的政策实施对于粮食产量都具有显著的激励作用。因为,在考虑潜在的估计偏误之后,本文的研究结论依旧是稳健的。

3.安慰剂检验

如果粮食产量的增加是受到涉农贷款增量奖励政策的影响,那么从来没有受到该政策影响的县域其粮食生产不应该存在系统的差异。参照Chen和Yang(2019)以及Sha(2023)的做法,本文删除已经受到政策干预的样本,并对尚未受到政策干预的县域随机选取部分县域作为伪处理组,剩余的作为控制组。根据原始数据的情况,我们在原样本的控制组中随机选择22.36%的县域,假设其在2009年受到政策干预;进而在剩余的县中随机选取50.63%,假设其在2010年受到政策干预;再从剩下的县中随机选取15.61%,假设其在2013年受到政策干预;将剩余的县域作为控制组。经过处理,我们构造出了伪处理组,进而利用方程(b)进行回归DID分析,并重复这一过程1 000次。图3记录1 000次随机实验回归得到的T值和估计系数的分布情况。左图中的虚线代表本文的基准模型(模型1-1)估计出来的T值,图中标注的p值代表1 000次随机实验中,得到大于模型1-1估计T值的概率。右图虚线代表实际的回归系数,p值代表随机实验得到大于实际回归系数的概率。从图3可以发现,无论是T值还是估计系数,大多数集中在0值附近,且大于模型1-1的估计T值和系数的概率都为0。这说明涉农贷款增量奖励政策对粮食产量的影响并不是其他变量的作用效果,该政策对于粮食产量的效应是显著存在的。

图3 安慰剂的检验结果

4.异质性分析

涉农贷款增量奖励政策的主要目的在于促进农业的发展,那么,对于农业重要程度和工业化程度不同的县域,该政策的作用效果可能存在差异。本文通过在模型中加入交互项的方式识别该政策作用效果的异质性。

第一,分析涉农贷款增量奖励计划对于粮食主产区和非粮食主产区是否具有不同的政策效果。估计结果如表7中模型4-1所示,由于粮食主产区是非时变变量,在控制县域固定效应之后因完全共线性而被吸收,所以模型4-1只显示涉农贷款增量奖励及其和粮食主产区的交互项系数。涉农贷款增量奖励政策的系数显著为正,而交互项系数显著为负,说明涉农贷款增量奖励计划对于非粮食主产区的粮食生产激励效果比粮食主产区大。该政策能够显著提高非粮食主产区粮食产量10%左右,而对于主产区能够提高约5.62%。这说明该政策的实施更能够增加非粮食主产区的粮食供给,提高其粮食的自给率。

表7 异质性分析的估计结果

第二,进一步分析该政策能否缓解工业化发展过程中粮食生产积极性降低的问题,本文构建了涉农贷款增量奖励和规模以上企业数量的交互项进行识别。结果显示,交互项的系数显著为负。这意味着,随着该县规模以上企业数量的增加,涉农贷款增量奖励政策对于粮食生产的激励效果将会不断减弱,当工业化水平达到某一程度之后,该政策的正向激励效果可能不存在。因此,仅仅通过激励银行增加涉农借贷的放款,可能并不足以扭转工业化过程中农户种粮积极性下降的趋势。

5.机制检验

本文试图对涉农贷款增量奖励政策影响粮食产量的机制进行讨论。根据上文的讨论,涉农贷款增量奖励政策之所以能够保障粮食安全,根本原因在于该政策能够缓解农村的信贷约束。表8分析了该政策对正规金融涉农信贷的影响。结果显示,涉农贷款增量奖励政策对于涉农贷款总额具有显著的正向促进作用,该政策能够显著提高涉农贷款总额约13.8%。本文进一步分析该政策对不同类型和对象涉农贷款的影响,由模型5-2到模型5-5可知,该政策能够提高正规金融机构对农户、农村领域、农户之外的其他组织以及农村除农户外的其他组织的放贷力度。因此,该政策的实施有利于缓解农业生产的信贷约束。

表8 机制分析的估计结果

6.进一步讨论

尽管粮食安全的基本条件在于粮食产出的保障,但从更加广义的角度看,还涉及经营主体、生产条件等方面。按照上文的分析,资金的缺乏使得小农难以向现代化农业企业转型,固化小农的经营格局,并逐渐引起农业劳动力的流失,对粮食安全产生威胁。涉农贷款增量奖励政策鼓励银行等正规金融机构增加对涉农方面的贷款,这有利于农户或者其他社会主体通过贷款的方式,购买农业机械,雇佣劳动力,进行农业的规模经营,甚至成立农业企业,进而影响粮食生产。如果上述逻辑成立,应该可以观察到的现象是,涉农贷款增量奖励政策实施能够显著提高农业企业的注册数量、农村从事第一产业劳动力的数量以及农业机械化水平。

表9的估计结果显示,涉农贷款增量奖励政策能够使农业企业的注册数量提高约40.3%,使农业机械总动力提高约10.2%,使第一产业劳动力提高约5.97%。因而,涉农贷款增量奖励政策的实施能够促进农业企业的成立,缓解农村劳动力的流失,提高农业的机械化水平,从而促进粮食生产。本文还检验了涉农贷款增量奖励政策如何影响农业水利的发展水平。在中国农村,水利设施属于农业公共产品,一般由政府的财政提供,因此理论上不会受到银行贷款对于农业贷款倾斜力度的影响。从模型6-4估计结果看,政策的实施对于可灌溉面积确实不存在显著的影响,与理论预期一致,同时说明,金融支农对于农业基础设施的促进作用效果比较有限。

表9 进一步讨论的估计结果

四、结论与讨论

粮食生产由于生产周期长、风险高且缺乏必要的抵押物等特点而存在“金融排斥”,难以从正规机构获得信贷。信贷约束导致农户及社会其他主体难以购买农业资产、雇佣劳动力并进行农业经营的现代化转型,不仅固化了小农生产的格局,也使得农业在劳动力竞争方面远远弱于工业部门,将对粮食安全产生潜在的威胁。本文借助2009年开始试点的涉农贷款增量奖励政策作为准自然实验,结合2007—2016年县域粮食生产数据,分析放宽对农业的信贷约束如何影响粮食产量,从而分析金融支农是否有助于保障粮食安全。研究表明:(1)涉农贷款增量奖励政策能够显著提高农业的产量。具体地,政策的实施能提高粮食产量水平约8.04%,且对粮食主产区和非粮食主产区都具有显著的正向作用,并且对非粮食主产区的影响效应强于粮食主产区。(2)机制检验结果显示,该政策的实施能够增加正规金融机构涉农贷款余额约13.8%,表明该政策在一定程度上缓解了农业生产的信贷约束。(3)进一步讨论发现,政策的实施能够鼓励各地农业企业的成立,激励农业机械和农业劳动力的投入,但对于水利设施不存在显著的影响。综上,本文得出如下启示。

第一,正规金融对农业的支持有助于促进农业经营主体的现代化,保障粮食安全。关于“谁来种地”“谁来养活中国”的研究和讨论很多,主要的关注点在于如何化解农业经营的细碎化问题及解决劳动力的流失问题,但忽略了农业生产普遍面临的信贷约束问题。本文以涉农贷款增量奖励计划为例,研究发现缓解农业、农民和农村面临的信贷约束是保证粮食安全的重要手段。因此,加大正规信贷对农业的支持具有重要意义。

第二,农业经营主体和模式的现代化转型是粮食安全的重要保障之一。不可否认小农户对中国农业做出重要贡献,且在未来仍旧是重要角色。但是小农的经营模式容易受到工业化的冲击,应当未雨绸缪,为农业经营模式的转化打好制度基础。以农地“三权分置”为契机,在“三个不得”的前提下,培育新型农业经营主体,推动农业现代化转型发展,组织带动小农户与现代农业有机衔接。

第三,应当注意到金融支农不是“万能药”,尤其是金融支农并不能诱导农业生产主体增加农业基础设施的供给。因此,各地政府仍旧需要落实高标准农田建设,改善农业耕作条件。基础设施对于农业的可持续经营具有重要的作用,但是由于其具有显著的公共产品特征,私人经营主体对其投资的积极性并不高。因此,在金融支农诱导农业经营主体进行转型的同时,政府仍然需要加大对农业基础设施的投入,推进高标准农田建设。