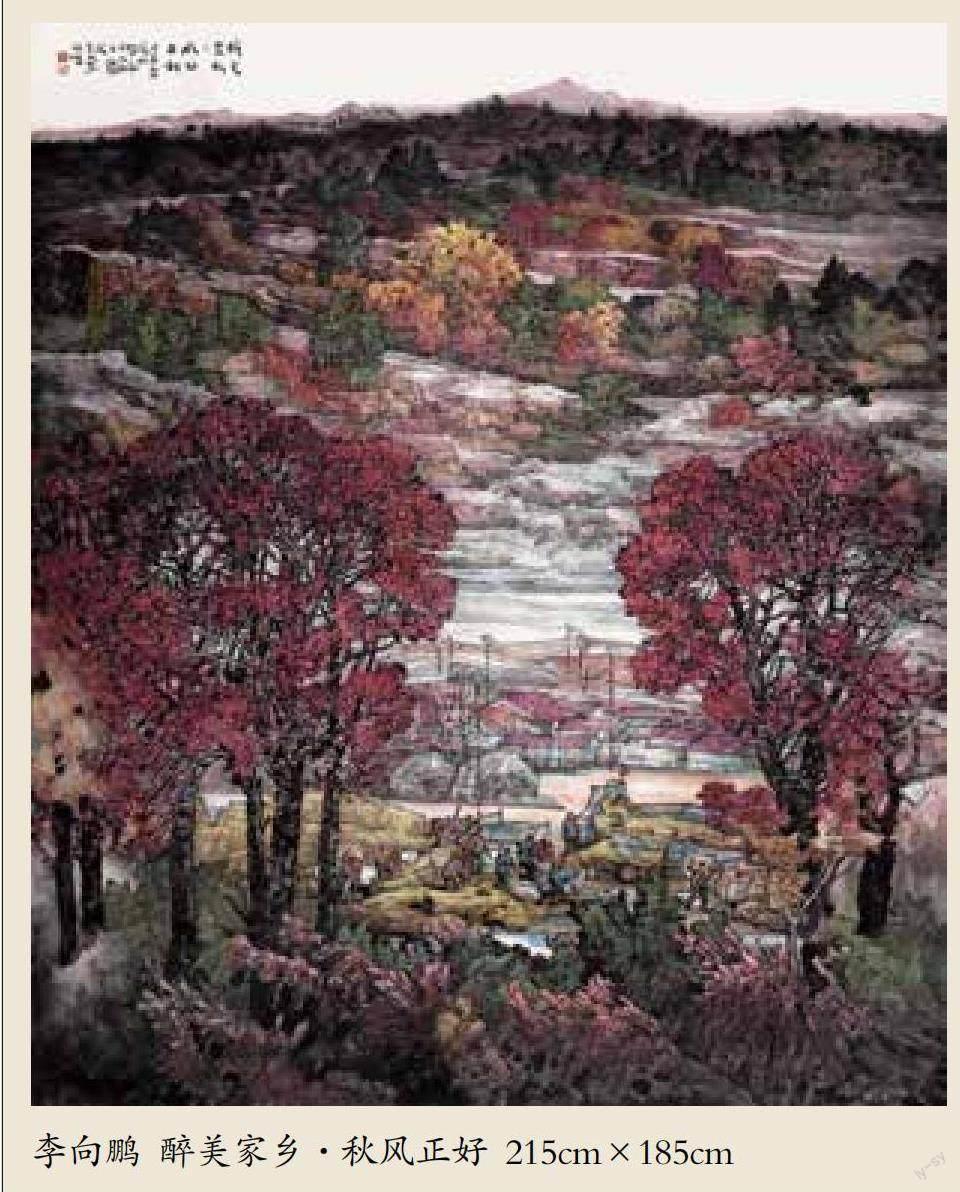

在没有皴法的地方发现皴法

李向鹏

面对东北厚重的苍山大岭、浑山莽水,满山一簇一簇的树丛,山下大片的玉米地,我总觉得不知该如何表达,眼前的物象既看不到皴法,更看不到笔法,此前学过的传统山水画中的各种表现语汇,用到这里似乎都不能准确地传达出此地的神韵与气度。前辈老师在本土题材山水画表现中做了有益的探索,我在汲取他们留下的宝贵经验的基础上,以师造化为突破口,寻找一条新的表现之路。经过多年的思考与实践,我在表现东北题材的山水画创作中有了一点体会。

第一,地域的肖像问题。既然是本土的、地域的,就要抓住此山此水的形象特征。就好比画一个人,首先要画得像,否则就不是这个人了。这里的每一座山、每棵树、每组屋舍建筑,都有自己的独特表情、个性特征与人文气息,我要做的就是准确地把它们表达出来。为此,我多次到长白山脉、三江流域写生,认真起稿,避免概念化、程式化、套路化的窠臼,以能准确传达出此时此地的表情与肖像为出发点。我开始画得很慢,也很艰难,尽量减少主观的表达,遵循客观的具体形象,我曾对自己说:“即使是用毛笔画一张素描,也要画得像,否则就不是本土的、地域的山水。”

第二,笔墨的问题。这是最难的课题,这里的山水既看不到笔法,也看不到墨法,从历代大师的作品以及《芥子园画谱》中,都找不到與这片山水的对接方式。怎么办?怎样把现实中的物象变成笔墨的形象?怎样把自然的场景升华为艺术的画面,完成笔墨的转换?我在师造化、师前辈、师自我的过程中反复锤炼,在向其他画种学习中不断复盘,在“澄怀”中“观道”,在“迁想”中“妙得”,先从能发挥“笔墨”表现力的形象和场景入手,画着画着,似乎对物通了神,也找到了恰当的表述方式,之前学的各种笔墨语言也在这一方水土中落了地,得到了转型与升华。其实古人的各种皴法也是在对自然物象高度提炼的过程中总结出来的,每一种视觉语言的出现,都是在没有皴法的地方发现了皴法。我在用笔时以勾线、点厾、皴擦、积染相结合,用墨用色时先以泼、破墨法为主,分清深浅浓淡,逐步地把各种造型关系、黑白关系呈现在画面上,营造出画面的大体氛围,再以点线穿插刻画细节,注重画面的“呼吸感”,在虚实的结构里避免刻板与匠气,在“尊受”自然的前提下,融入主观的艺术理想和审美趋向。

第三,“五花山”的表现。深秋时节,层林尽染,色彩绚丽,呈现出令人心醉的秋色盛宴,我们把这种视觉图像称之为“五花山”。如何把繁杂绚丽的色彩统一在画面中,做到杂而不乱、艳而不俗,是我在写生中着重解决的课题,也是我创作中必须深耕的内容。我把表现“五花山”戏称为“啃山行动”。表现题材的拓展,必然带来表述语言的创新。这种创新来自对其他画种的借鉴与融合,对自然的体悟和转译,对色彩谙熟的把握,以及对自身人文情怀、审美取向的呈现。我先以破彩法画出“五花山”大体的色彩结构,不求表达的准确,旨在气氛的营造,再以积色法、染色法、勾皴擦点反复进行,直至深厚华滋、浑然一体。处理好墨与色的关系问题,做到色不碍墨,墨更加浓郁;墨不碍色,色愈显明丽。色与墨在互助中共生。

第四,神韵与气度的把握。长白山脉除山顶的部分是裸露的岩石,大多被植物覆盖,所以呈现出厚重、圆浑、壮阔、雄强的视觉样式。加之此地四季变化明显,又有阴晴雨雪的加持,使同一场景获得了多重的审美体验。早春雨水时节,山坡上的雪有的地方融化了,露出土地原有的颜色,而有的地方还被白雪覆盖着,形成一种残雪的韵律感,呈现出独特的视觉图像,传达着一种苍凉的韵律感和早春的诗意。夏季草木葳蕤、苍翠欲滴,山上的树木郁郁葱葱,山坡上成片的玉米拔节吐穗、生机勃勃,这是青绿的世界。秋季色彩绚丽、五彩斑斓,这是重彩山水的家。冬季银装素裹、皑皑冰雪,水墨在这里找到了归宿。所以在表现这一方水土时更注重此处不同于其他地域的韵味与气质的表达。

一位画家需要找到适合于他的题材来成就自己,作为生于斯、长于斯的我,在气质上和长白山是契合的,我也愿意更自觉、更深入地在表达地域情怀、弘扬本土文化方面做些扎实的努力。

(作者任职于吉林省书画院)