从实践和理论层面探索水彩画的发展空间

李晓林

水彩画这些年的普及和提高,可以用迅猛发展来形容,真是抬眼一看,处处皆水彩。那是水彩的春天来了吗?从美术院校水彩画专业的设置到水彩画系的纷纷建立、社会上大大小小水彩画团体组织的成立,到各种类型的展览活动和学习班,还有那众多的水彩写生团队以及与国际水彩画家的交流和互动;从官方组织的水彩展览到各互联网平台以及全国各地美术展览机构的推波助澜,使中国水彩画在短短几年内热闹非凡,呈现出一派欣欣向荣的景象。水彩画有着良好的群众基础,且工具材料简便易行,人们操作起来没有太大的阻碍和负担。从表面上来看,它没有过高的技术及媒介门槛,可以涂涂抹抹顺手拈来;其次是水彩画在中西美术史中没有沉重的历史负担,不必承受过多的社会因素和题材上的困扰。说直接一些,在学术引领与美术史上的地位还有很大的空间。

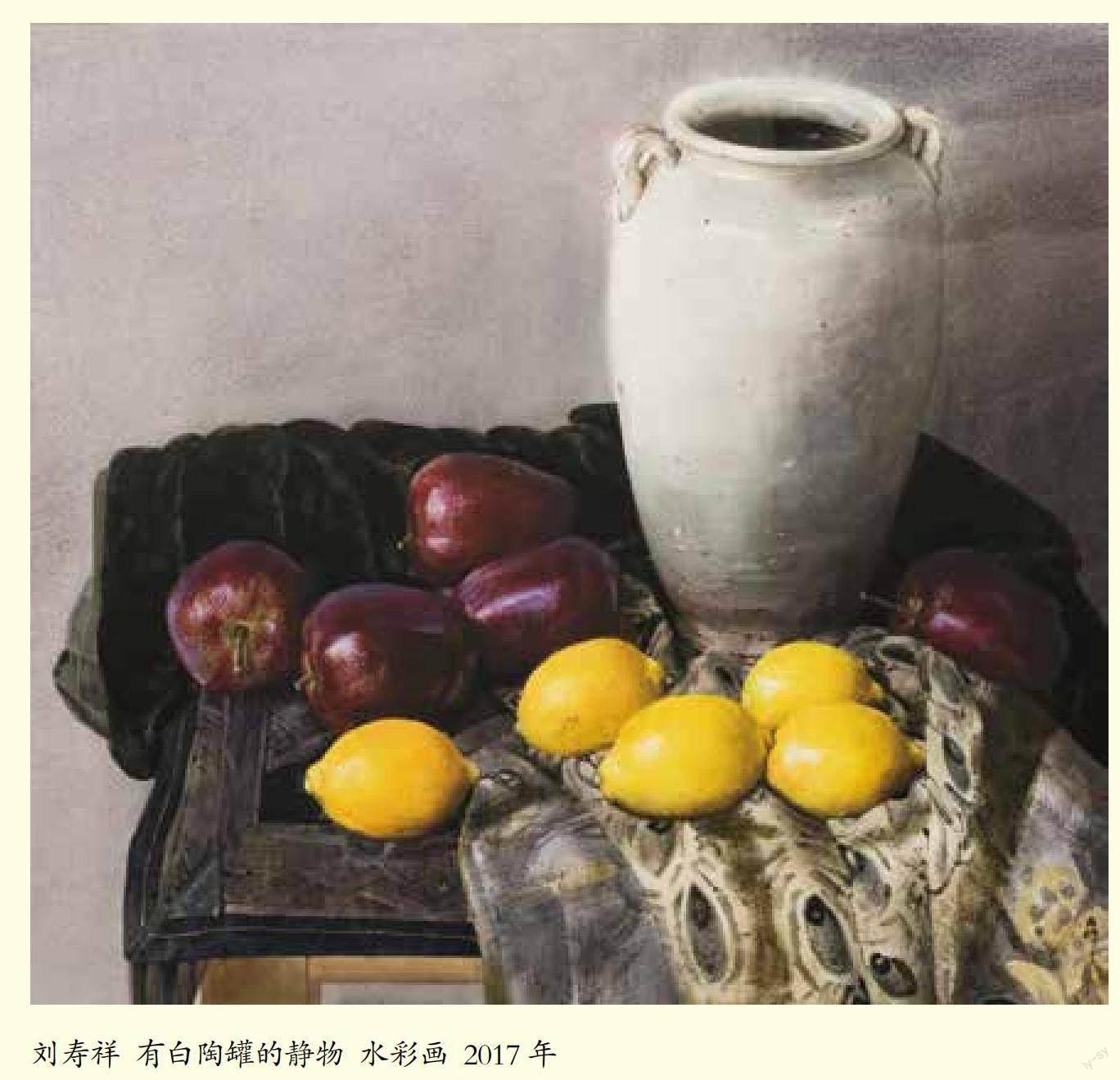

在西方,水彩画从诞生之日起就常常以手稿或小品的方式出現。而19世纪之前水彩画只是作为油画的一个补充,常用于手稿、风景、静物以及小幅创作中。从印象主义后期开始进入现代艺术的过程中出现了各种形式、主义、风格等潮流,将个性的张扬推向了极致,这给水彩画带来了生机,因为它鲜活、灵动、便捷、一次性,甚至是未完成也是它的特点,艺术家们从那种简洁随性的画面中获得了自由和灵性。油画属于大型绘画,从历史上服务于社会的功能,成为记录西方历史和宗教题材的首要媒介。水彩画就社会功能中的地位而言,自然跑到了边缘。水彩画一直以小幅的风景、静物的姿态出现,鲜有少量的人物画,更没有那种宏大叙事的作品,这是客观存在的现象,但不意味着水彩画本身这个画种的地位就低,水平的高低是人的问题,和画种媒介没有关系。反之,人厉害了、强大了,他使用什么媒介都是厉害的,就如我们看到美术史上的丢勒、康斯太勃、透纳、罗丹、塞尚、梵·高、萨金特、佐恩、怀斯、毕加索等,还有中国的一批老艺术家,正因为这些人的厉害和强大,提高了水彩这个媒介的知名度,使他们的水彩画作载入史册,而这些大师所积累的厚度和力量,使用的也不仅仅是水彩这一种媒介。所以,一切媒介在于使用它的人,人的水平和能力高下决定了媒介的知名度。我认为在当代中国水彩界重要的不是强调水彩这个媒介,而是要如何提升我们自己,包括胸怀、眼界和知识结构的宽广度,以及对美术史的认知等。在水彩语言的丰富性和深入性探究中,在探讨它所产生的文化意义和社会意义的过程中,我们的角度就会发生变化,近些年中国水彩画的变化充分证明了这一点。这样就有可能使中国水彩画从文化内涵上走向一个深度,而不仅仅是表面的丰富或满足于群众的喜闻乐见。

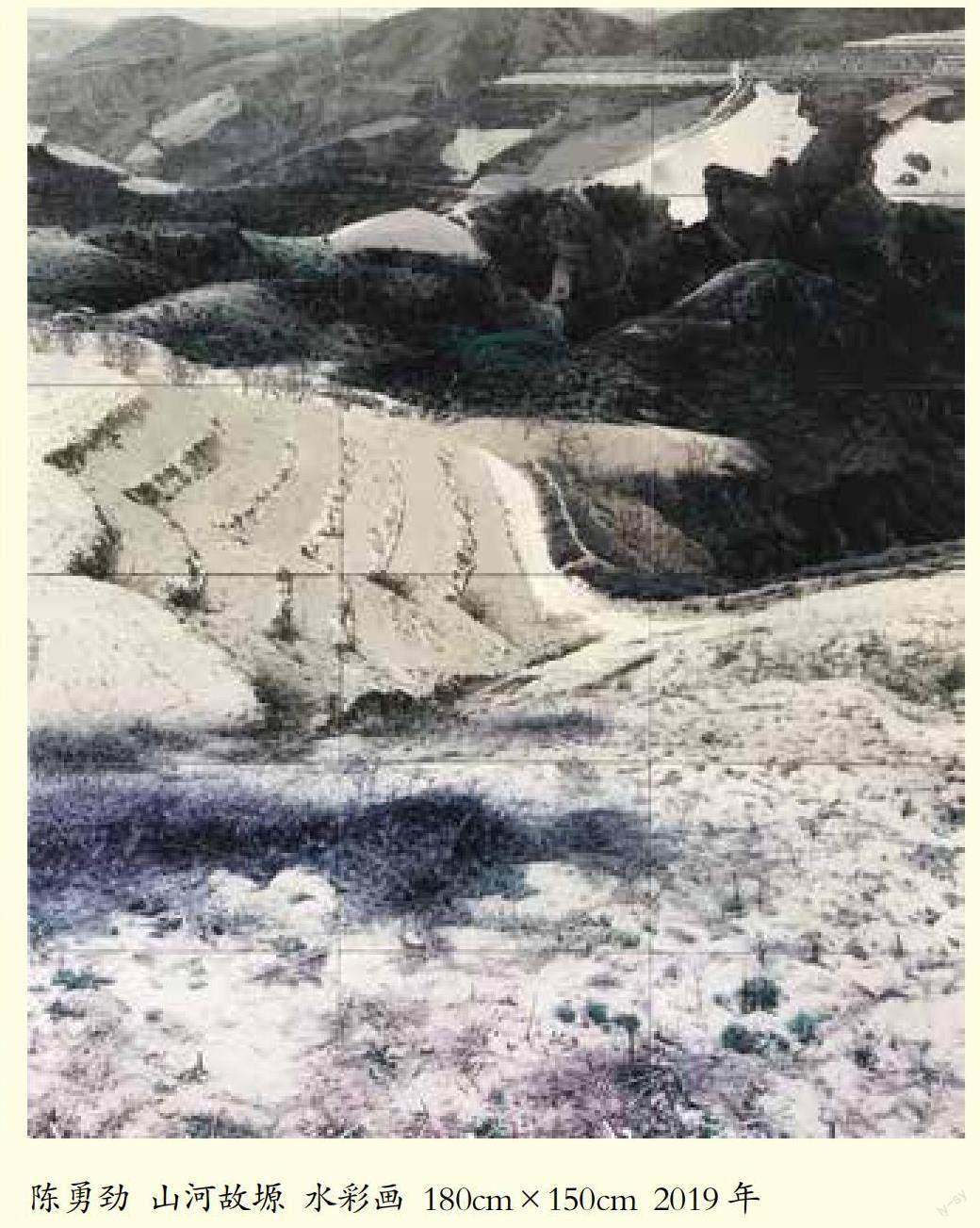

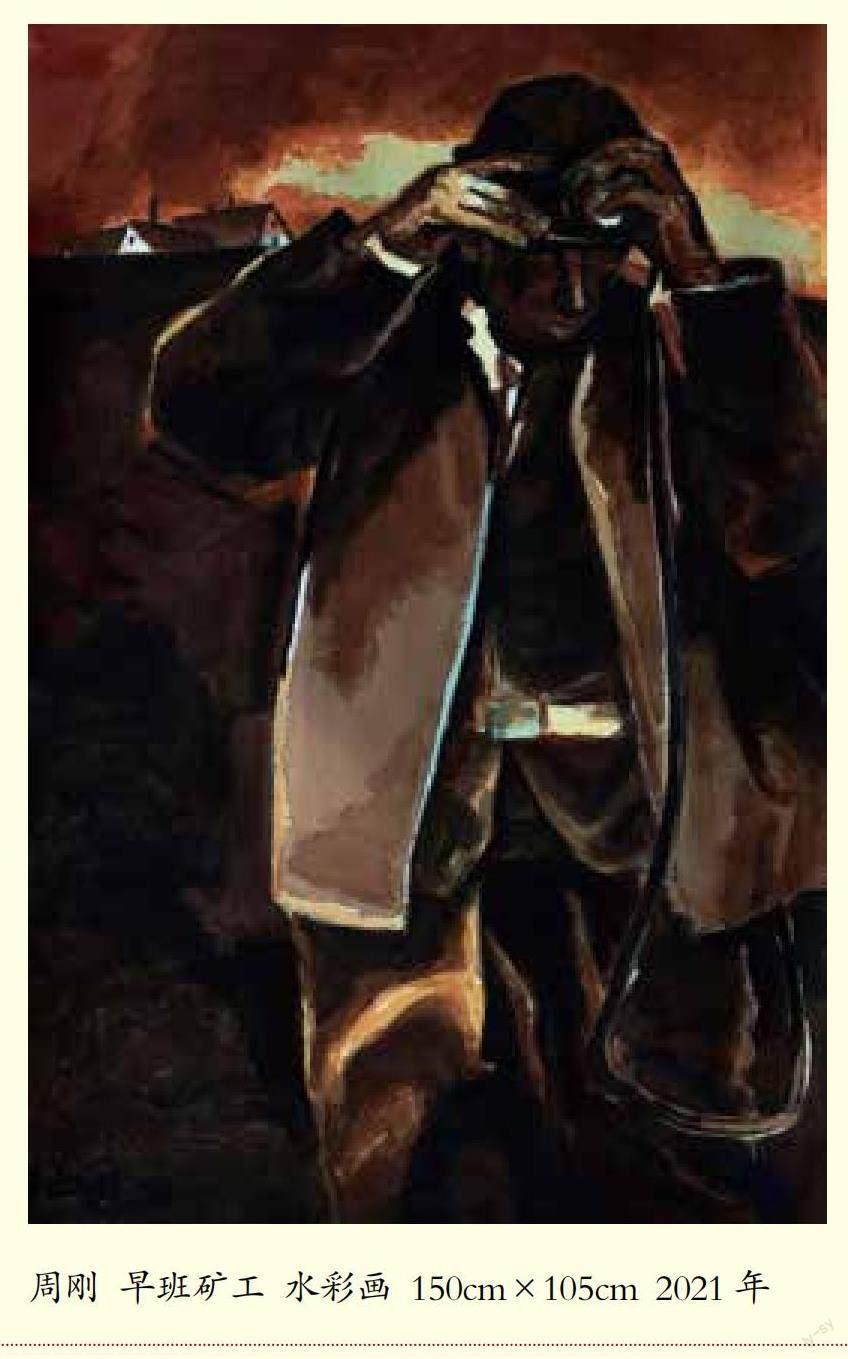

从近些年来各类的水彩展来看,参与者众多,大众波及面甚广,其中能看出各地区水彩画的发展并不均衡,水平也参差不齐,这是一个现状。从另一个角度,看到了大众水彩的集体狂欢,在普及中也涌现出许多新人,无论从表达的题材以及水彩的语言上都有突破的可能性。同时我们也看到近些年来的水彩画更趋于在纸面上玩味语言自身的变化和拓展,内容上更趋于超脱现实和传达自我意识,画面中或是显得愉悦、诡魅、小众,或是单纯的赏心悦目,呈现出视网膜上的快感。从社会学角度来说,这与我们所处的和平繁荣时期以及每一个人的生存状态有关,更重要的,与水彩画家的立足点以及文化态度有关,即缺少那种紧扣时代脉搏、与现实同呼吸共命运的情怀,缺少那种真正融入生活、关注人的生存和命运的话题,缺少那些鲜活的思想在艺术中的闪现,缺少那些千锤百炼的高难度水彩语言以及意境的醇厚和精深。

也许有人会说,水彩就是水彩,就应该以它的姿态展现于世人,以轻快明媚透亮飘逸的特性去传达人的情感和诉说。我想,也许它不能像其他画种那样可以反复和厚重,也许它不适合与其他画种那样去比宏大与雄阔,也许它就是万花丛中的那一朵淡雅、朴素或艳丽的小花,这涉及一个艺术媒介的自主性与规律所在,超越这种规律和属性,也许不属于它的范畴,或者背道而驰,费力不讨好,也就没有在文化上存在的独特意义。凡此种种,我认为这并不意味着水彩画就不可以有所突破,就不可以标新立异。水彩画依然可以寻找自己的突破点,比如有人尝试以超大尺寸展现于世,有人尝试以宏大题材夺人眼目,有人以新的材料综合体现,有人以多种工具和媒介来做实验,从而探究水彩的可能性,尽可能地展现它的魅力,这些都是当代水彩以求突破传统、突破前人的一种实验。我们应该鼓励这种实验,不拘泥于传统,不停留在以往。同时我们也应该鼓励在经典的传统样式中深耕细作,并超越传统,传统中超强的技艺永远可以征服人心,但画面从构思和语言上要有足够的精湛与动人。

此外,水彩界更重要的是需要加强水彩的理论研究和艺术批评,才能与水彩实践同频共振,形成具有思想与文化说服力,促使水彩画家们建立起具有思想高度和认知的理论基础,探讨理论与实践的重要意义,提倡批评的锐气与勇气,使理论时刻在场,才能在实践中具有更高的要求,在作品中生发出创新的能量。

(作者系中央美术学院教授、博士生导师,中国美术家协会水彩画艺术委员会副主任)