“一五”时期吉林省工业发展情况报告

陈 妍 谢青青 陈 岩

(中国人民银行吉林市分行,吉林吉林 132000;中国人民银行吉林省分行 吉林长春 130051)

一、“一五”时期吉林省经济及工业发展总体情况

1955年7月,《中华人民共和国发展国民经济的第一个五年计划》在第一届全国人民代表大会第二次会议讨论通过。作为全国“一五”计划的有机构成部分,根据当时的实际经济情况,吉林省“一五”计划的重要任务便锚定为积极支援国家重点建设(大部分为重工业)。从1953年开始,吉林省有计划地新建了一批大型工业企业,初步形成了以汽车、化工、铁合金、炭素、电力等重工业部门为主的工业架构,为社会主义工业化奠定了坚实基础。

(一)“一五”时期吉林省工业发展概况

“一五”期间,吉林省作为国家重点建设的地区之一,集中力量进行了以重点项目为核心的工业建设,奠定了以重工业为主的工业基础。吉林省把工业建设做为整个国民经济建设的重点,五年内用于工业基本建设的投资额达17.6亿元①吉林省统计局:《吉林统计年鉴1992》,中国统计出版社1992年版,第168页。占全省基本建设投资总额的77%。而重工业在工业部门基本建设中所占比例更是高达94%,使吉林省诞生了众多新工业产业,如汽车、碳素、铁合金等。这些新工业的建设发展,不仅填补了生产、技术的空白,并且使全省重工业生产能力得到了全面提升。“一五”期间,吉林省参与的重点项目有 11 项,实际投资额为 12.69 亿元。这一时期,关乎国计民生的基础工业、代表工业化水平的重工业成为吉林省经济建设的重点,吉林省工业生产能力增强,其快速发展也为全国做出了巨大贡献。

从图1①资料来源:根据李锦斌主编的《吉林省工业史鉴》相关内容整理得出。中可以看出,在“一五”期间,吉林省为中国工业振兴做出了重要贡献。首先,吉林省的重型工业基地的形成和发展,成为了中国完整工业体系的重要组成部分。这不仅为全省经济社会的发展提供了坚实的物质和技术基础,还为中国工业振兴和全国的持续发展做出了突出贡献。其次,这些重点项目的建设不仅大大激发了全省人民的建设热情,还为吉林省工业和国民经济的不断发展打下了强大的物质技术基础。通过推进这些工业项目,吉林省在工业化进程中迅速崛起,为整个国家的工业化发展树立了典范。吉林省的工业发展成就不仅为当地经济繁荣注入了强劲动力,也为中国工业的快速崛起做出了突出贡献。

图1 吉林省工业发展情况概述图

(二) “一五”时期吉林省重点项目发展情况

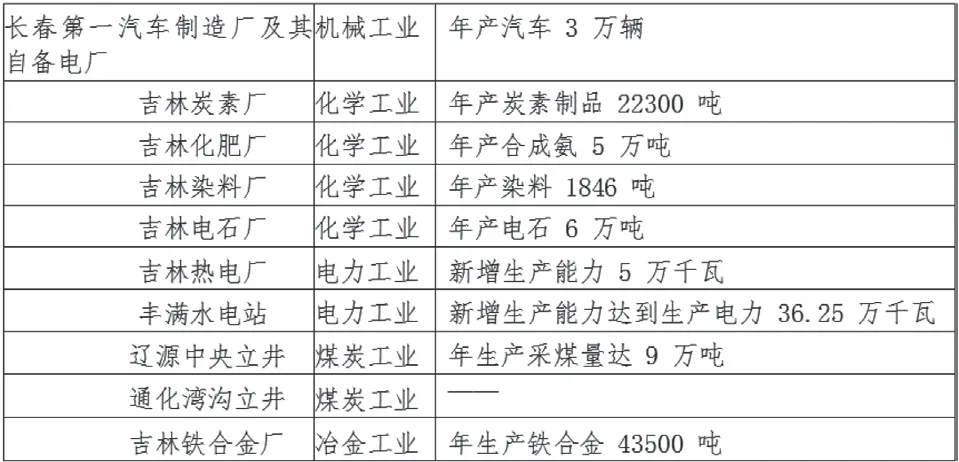

“一五”计划中,全国共设立了156项工重点工程,在吉林省建设的有12项。其中,除通化湾沟煤矿立井工程由于条件不具备暂停外,其余11项工程基本上都按照原计划建成并投入使用。具体情况如图2②资料来源:李锦斌主编:《吉林省工业史鉴》,吉林人民出版社,2004:26.:

图2 “一五”时期吉林省重点项目发展情况

在“一五”计划时期,吉林省通过大规模的工业建设取得了令人瞩目的进展。经过经济体制改革,吉林省工业部门得到了全面的改善和提升,生产能力也得到了显著增强,初步形成了以重工业为主导的工业体系。这不仅使吉林省在短期内快速提升了工业化水平,也为全国的工业化建设提供了有力支持。吉林省重工业体系的顺利建设对于东北老工业基地的全面振兴具有重要且深远的意义。同时,这一成功实践所总结出的宝贵经验也具有不可替代的借鉴意义,可以为其他地区的工业化发展提供有益的启示和指导。吉林省在“一五”计划时期所取得的成就不仅推动了当地经济的快速发展,也为全国的工业化进程注入了新的活力。

二、“一五”时期吉林省工业发展取得的成效

在“一五”计划时期,吉林省凭借其独特的资源优势、强大的工业基础和优越的交通条件赢得了党中央的高度重视。吉林省拥有丰富的自然资源,如煤炭、石油、铁矿石等,为工业化提供了坚实的物质基础。同时,吉林省拥有完善的工业体系和先进的生产设备,为加快工业化进程奠定了坚实的基础。此外,吉林省通过发展交通运输系统,使其更加便利和高效,为工业发展提供了良好的条件。从而在党和国家的重点支持下,吉林省成为了东北老工业基地之一,不仅改变了我国近代以来工业的不平衡和滞后状况,还与辽宁省和黑龙江省一同构建起了独立完整的重工业体系,在实现我国社会主义工业化进程中做出了重要贡献。

(一)电网建设速度加快,经济效益大幅提升

第一个五年计划时期,吉林地区电网建设速度加快。1954年,国家重点建设项目220千伏松东李线(丰满至李石寨)工程建成投入运行,实现了丰满水电以双回线向辽宁南部送电的计划。1955年,位于吉林市江北的吉林热电厂建成投入运行,满足了吉林化学工业公司和吉林铁合金厂投产用电。此间,吉热、吉发甲乙线建成,实现了水电和火电并列运行。随着化工区哈达湾工业区建设,相继建成35-66千伏吉肥甲乙、吉电甲乙、热肥甲乙、热铁丙丁、吉二、热七等十几条送电线路和3.3至6.3于伏配电线路,构成化工区供电网络。1957年,供电量达86686万千瓦小时,是建国初期的13倍;最大负荷达148380千瓦,是建国初期的11倍;送电线路已发展到26条,长1020.5公里;变电所塔13座,主变37台,总容量为245190千伏安;高压配电线路52条,430.32公里,配电变压器1637台,总容量23130千伏安。带电作业新技术开始应用到送电线路维护、检修上,这是吉林地区供电史上的一次革新,减少了停电时间,提高了经济效益。

(二)机械工业发展强劲,产值增速不断提高

“一五”期间,吉林省在机械工业方面取得了巨大的发展。第一汽车制造厂、长春客车工厂、长春机车工厂等一批大型骨干企业的建设,标志着吉林省机械工业进入到了一个崭新的阶段。仅以第一汽车制造厂(简称“一汽”)为例,建成后的一汽厂区面积150公顷,至1957年完成投资总额超过6.17亿元。建筑面积总共完成702480平方米,其中厂区面积382274平方米,安装设备7552台……固定资产达51212万元。生产能力3万辆,保质、保量如期建成具有当时国际水平的汽车厂。创造了史无前例的记录。这标志着“一五”时期国家重点机械企业的建成,为吉林省机械工业的发展打下了坚实的基础。5年中新增金属切削设备机床总计8949台,锻压设备1588台。实现工业总产值5.4亿元比1952年增长了30倍。机械工业的年平均增长速度为42.5%,比全省工业年平均增长速度高28.2个百分点.

(三)夯实经济建设物质基础,输送大批专业技术人才

在“一五”计划时期,东北地区大力发展重工业,为国家和该地区带来了巨大的经济来源。吉林省在1952-1956年间上缴给国家的财政收近17亿元,约占全省总收入的60%。其中,长春一汽作为国家的重点企业,在制造领域取得了重大突破,生产出了新中国的第一辆汽车、第一台发动机变速箱和第一台驾驶室。到1985年,长春一汽向中央上缴的利税超过了60亿元,是建厂时国家投资总额的10倍。此外,长春一汽还积极支援其他省份的汽车工程建设,为推动中国汽车工业的发展做出了重要的贡献。这些举措夯实了东北地区的经济建设物质基础,同时也输送了大批工业专业技术人才。如我国最早的化学工业中心——吉林化学公司。截至到1985年,吉林化学公司为全国50余个企业和工厂输送管理干部与工程技术人员近2万人,为80余所大专院校培训近4万余名专业人才。再如,长春一汽制造厂不仅为二汽培训了大量特殊工种的人才,更为全国培养了近2万的专业人才和管理干部,为我国建设独立完整的社会主义工业化体系做出了巨大贡献。

三、金融业得到恢复和发展,为工业发展提供有效支撑

“一五”时期,吉林省金融业始终围绕“一五”计划规定的任务开展工作,不仅保障了重点工程的建设,更是促进了国家对农业、手工业和资本主义工商业社会主义改造的实现。据吉林省档案馆馆藏档案资料记载,一五期间,金融业在“一五”期间支持东北工业发展的具体举措如下:

(一)为工业企业提供良好发展环境

1953年,随着国民经济全面恢复,恶性通货膨胀已经得到有效控制,根据“一五”计划发展需要,新币发行被提上了国家财经发展的重要日程。1955年3月1日新币发行工作全面启动,我省根据工作实际,在各地银行、信用社设置近650个兑换点,一个月内,几乎完成了全部的兑换总额,有效稳定了吉林地区的货币运行,为加强计划性经济创造良好了条件,为社会主义工业化建设奠定了金融基础。

(二)支持工业发展广泛集聚社会资金

随着“一五”时期社会主义改造运动和社会主义建设事业的迅速发展,吉林省迫切需要大量建设资金,因此,积聚群众闲散资金成为金融工作的重点。1956年,吉林省内开展“为支援第一个五年计划提早完成的储蓄运动”,以自愿为原则,广泛开展人民储蓄,并以长春、吉林工矿区为重点,以职工、部队为主,兼顾其他阶层,同时扩充小型机构,通过广播宣讲、印发宣传画、有奖储蓄等方式鼓励引导人民群众积极储蓄,1956年年末吉林省城市居民职工储蓄余额近4000万元,较年初增长超过了60%,储蓄存款成为经济建设资金的“主力军”。

(三)集中相对稀缺资源支持工业建设

随着“一五”建设的全面铺开,各领域资金需求量均大幅提升,为集中资源支援工业建设,吉林省金融机构持续放宽对国营工业、新工业的信贷政策,仅1956年就为工业领域发放生产贷款近600万元,通过信贷资金支持企业承担“一五”生产任务,对工业建设起到了很大的支撑作用。此外,吉林省还通过下发50余万元长期贷款,帮助企业解决新建扩建厂房、改造购置设备所需资金,确保了省内工业技术水平和生产能力的有效提升。

(四)全力支持国家发展战略

吉林省是“一五”时期国家重点建设的地区之一,一批大型工业企业(工程)在我省开工建设,因此,吉林省内金融机构持续加大资金投入,为工业基地建设起到了巨大的支援作用。截止1957年末,吉林省工业贷款放款余额近8000万元,其中中央工业3000余万元、地方工业近3500万元,贷款余额较1956年年初增加了近40%。在金融资金的全力支持下,吉林省1957年工业总产值即将超过9亿元,超额20%完成了第一个五年计划任务要求。

回顾“一五”期间吉林工业发展的历程,吉林省在摸索中不断前进、在发展中不断壮大。对日后吉林省经济的繁荣稳定和人民生活水平的提升起到了重大支撑作用,对社会建设产生了重要影响。面对新时代新形势,未来吉林省工业会在进一步加大技术创新和产业升级力度,持续推动工业转型不断升级。同时也应将金融开放程度持续扩大,持续提升金融服务实体经济的能力,促进金融新业态加速涌现,从而为吉林省工业发展提供更为广泛的金融支持。