现代信息技术在高中地理教学中的应用实践

李念

在“互联网+教育”背景下,平板电脑、智能手机、虚拟现实等新媒体、新技术不断在课堂上被应用,改变了学生的学习方式和教师的教学方式,推动了教学模式的创新[1]。地理学具有空间性、区域性、综合性等特点,地理环境千差万别,在时空尺度上跨度大,这给高中地理教学带来了很大困难。《普通高中地理课程标准(2017年版)》在基本理念中指出,要充分利用信息技術,营造客观、实时、生动的地理教学环境[2]。与传统教学相比,现代信息技术支持下的教学,能打破时空的限制,延伸和拓展教学时空尺度,形成融合图像、视听、VR等多种形式的学习资源[3],立体展示地理现象,从而辅助地理课堂教学,有利于地理核心素养的落实。那么,如何在高中地理教学中有效地应用现代信息技术?本文以“地表形态与人类活动”为例进行实践探索。

一、教学案例背景

“地表形态与人类活动”课例选自湘教版(2019)高中地理选修一第二章第三节。主要通过实例分析地形条件对交通线路密度、布局、形态、走向的影响和对聚落类型、分布、规模和发展的影响。在课程标准中对本节课的要求是:结合实例,说明人类活动与地表形态的关系。教材紧密围绕课标要求,从地表形态对聚落分布的影响与地表形态对交通线路分布的影响两大方面,设置了多个案例探究,呈现了地表形态与人类活动之间的相互关系。因此,合理组织这些探究活动是本课教学的关键。本节课回归人与自然的关系这一本质问题,旨在帮助学生在区域认知的基础上进行综合分析,从而树立正确的人地观,因此,本节课在进一步提升学生地理核心素养方面具有十分重要的意义。

二、教学设计思路

本节课虽然难度不大但较为抽象,不管是地表形态、聚落形态、还是交通线路等都很宏观,单纯依靠图片、视频等常规教学方法,不能使学生形成更直观的认识和感受。而且指向核心素养的地理学习过程应注重真实的生活体验,在具体的情境中逐步进行知识的建构,但基于安全问题以及高中生学业压力,开展研学旅行较难实现。

为解决以上问题,本节课利用现代信息技术打造了一次“云上研学旅行”的学习情境,带着特殊的行李(PAD学习资源包、三维凹凸立体中国地形图等),沿着陇海线—青藏线一路“云研学”,利用Google Earth和“VR”技术所提供的3D效果,真实再现旅途中的地形、聚落、交通线路,使学生在接近真实化的场景中深入情境,实时互动,深刻直观地感受不同的地表形态对人类活动的影响。在这场“云研学”中设置了“沿途观察初体验”“驻足探究之聚落”“驻足探究之交通线”等不同模块,引导学生在自主探究、合作探究、学习成果展示中逐步获得地理学习能力。另外,利用希沃白板进行即时性的学习成果投屏展示、当堂检测对抗赛等课堂小活动,增添了课堂的趣味性,激发了学生的求知欲。

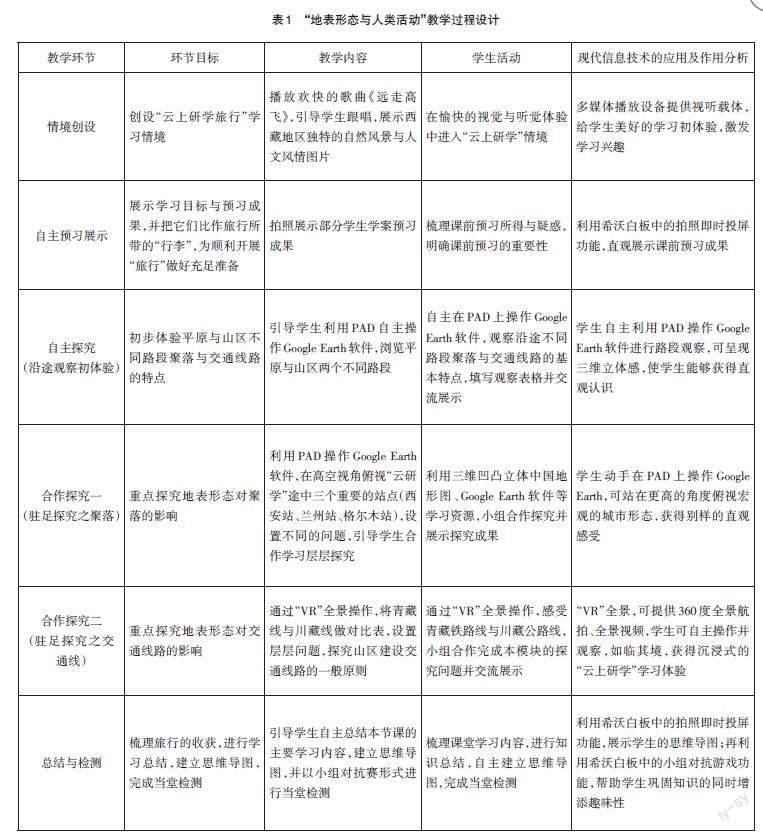

三、教学过程设计

教学过程设计如表1所示。

四、教学反思

1.现代信息技术与地理教学融合的意义

在地理教学中融合现代信息技术,能让常态课教学异彩纷呈,充分培养学生的地理核心素养。在本节课中,Google Earth和“VR”技术所提供的3D效果打造出一场“云上研学”学习情境,学生在接近真实化的场景中深入情境,将枯燥的学习内容生活情境化,将宏观的地理事物直观化,渗透着区域认知、综合思维和地理实践力等核心素养,继而让学生情感升华,反思人类活动对地表形态的影响,树立人地协调观。

在地理教学中融合现代信息技术,可促进师生之间、生生之间的互动。在本节课中,利用希沃白板中的即时拍照投屏功能与小组对抗游戏功能等,教师能更充分获取学生的学习信息,对学生进行即时性、针对性评价,学生能够投入充满趣味性的检测活动中,在生生交流中得到激励性评价,深化了地理课堂学习。

2.现代信息技术与地理教学融合时应注意的问题

现代信息技术与地理教学融合是为了辅助教学,但不是提高教学效果的唯一途径和手段,教学中不能为了信息技术而去使用信息技术,应充分研究学情,针对教学内容采取与之相应的教学方法、方式,合理地综合利用各种教学媒体和手段,取长补短。在本节课中,地表形态、聚落形态等学习内容都很宏观,且学生需要一个趋于真实的学习情境,所以选择了Google earth和“VR”技术,同时综合利用课件、地图、板书等传统媒体,让课堂浑然一体。

参考文献:

[1] 李红文.利用信息技术和导学案为地理教学创造新生态[J].地理教育,2019(12):44-45.

[2] 中华人民共和国教育部.普通该种地理课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[3] 林书文.基于白板深度应用的高中地理常态课教学实践研究[J].中学地理教学参考,2021(16):24-25.