中国西部小说英译中的变异现象研究

——以葛浩文翻译中的犹太视角为中心

周炳鑫 叶春莉

(石河子大学 外国语学院,石河子 832061)

比较文学变异学(Variation Study of Comparative Literature)是指对不同国家、不同文化的文学现象在跨文化交流中呈现出的变异状态的研究。翻译是跨文化交流的重要手段,译文的变异是一种普遍存在的现象,但“比较文学的翻译研究不同于传统译论执着于对等的追寻,它更多的是聚焦于跨语言层面的变异研究”[1],从文化的角度探究变异现象背后的个体诉求与社会动因。

美国著名的汉学家、翻译家葛浩文(Howard Goldblatt)英译中国西部小说的变异现象是一个长期被忽视但十分值得考察的问题。首先,葛浩文对中国西部小说的国际传播做出了重要贡献。从1991年至今,葛浩文翻译了《浮躁》《尘埃落定》《格萨尔王》《狼图腾》等13部中国西部小说,以及雪漠的几乎所有长篇小说。葛浩文翻译的中国西部作家均在海外享受到热烈关注,如姜戎在美国引发了“《狼图腾》热”,雪漠登上了2022年法兰克福书展国际媒体热点关注度排行榜第一。其次,葛浩文笔下的中国西部小说变异现象值得注意。经过葛浩文拣选与翻译的中国西部小说与中文语境中的中国西部小说有着较大出入,反而更具美国西部小说与美国犹太文学的色彩。“葛氏中国西部小说”所呈现出的中国西部地域形象也与真实的中国西部相去甚远,反而美国西部色彩更浓。

目前学界只有少数研究者注意到了葛浩文英译中国西部小说中的变异现象,且大部分持负面态度,指责其译本中“藏族文化被严重扭曲、歪曲、颠覆,使得中国民族文化安全受到严重危害”[2]。但笔者认为葛译本的变异现象并非针对中国,而是其作为犹太少数族裔移民通过翻译手段参与美国历史文化记忆构建,力图在撕裂的美国文化场域中添加美国梦的犹太精神底色的迂回之举。本文试图从美国的中国西部小说翻译与美国文化记忆共同体建构的角度,对葛浩文英译中国西部小说中的变异特征、变异途径与变异原因进行考察,揭示美国的中国文学翻译与美国社会文化的深刻互动,为国内的中国文学外译提供参考,同时为“中国西部”如何走向“世界西部”,从而助推中华民族文化共同体与人类命运共同体建设提供借鉴。

一、葛浩文英译中国西部小说的变异特征

中国西部小说历史悠久、涉及地域范围广、民族多、文学体裁与类型多样,西部作家的创作风格各有千秋,但葛浩文的中国西部小说英译本呈现出“单向度的中国西部小说”特征,集中表现为“西部气质的理性化”“西部空间的同质化”与“西部时间的停滞化”三个方面。

(一)西部气质的理性化

首先,西部气质的理性化体现在作家性别的雄性化单择。二十世纪八十年代的贺抒玉、李天芳,九十年代到世纪之交的叶广芩、梅卓,以及二十世纪后逐渐为人熟知的周瑄璞、马金莲都是西部女作家群的代表,但葛浩文的中国西部小说翻译却见不到任何女性话语的身影,其所挑选的作者无一例外都是出生于二十世纪五十年代左右(阿来1959年,贾平凹1952年,姜戎1946年,雪漠1963年),长于书写乡土文学的顺性别(跨性别的反义词,通常是用来形容对自己的生理特征和生理性别完全接受,甚至喜爱的人,也可以指顺应自己的生理性别的意思。编者注)男性。其次,西部气质的理性化表现为西部小说体裁的“唯叙事小说”。中国西部小说有着深刻的抒情传统,地域文化的诗性色彩更浓郁,人文精神有更多的感性和经验的特点。如韩子勇所言,“中国西部诸省有着比其他地方更为久远的‘抒情时代’,而叙事冲动和结果则相对乏弱”[3]。西部小说由于受到抒情传统的影响,叙事上带有强烈的诗意色彩,但葛浩文选择翻译的《浮躁》《尘埃落定》《猎原》《大漠祭》等都是长于叙事、历史感浓重的现实主义小说,更偏向个体沉思,带有明显抒情色彩的小说,比如同样在文坛享有一定知名度的张承志被无情排除,类似操作在其翻译活动中比比皆是。可以说,葛浩文笔下的西部小说,其气质底色的抒情传统几乎被完全抹去。

(二)西部空间的同质化

主要体现在西部人文空间的乡土化与西部地理景观的美国化。首先,西部人文空间的乡土化层面主要体现为葛浩文笔下中国西部社会关系的单一化,即只有前自然化的“农村”与“农民内部矛盾”。如列斐伏尔所言,“空间是社会性的;它牵涉再生产的社会关系”;“空间里弥漫着社会关系;它不仅被社会关系支持,也生产社会关系和被社会关系所生产”[4]。二十世纪九十年代都市小说就已经成为西部小说领域极为重要的分支,弋舟、陈继明、郭文斌等西部作家都早已自觉用都市意识来观照西部人在城市化进程中嘈杂纷乱的文化体验,但葛浩文笔下只存在“中国西部的乡土空间”。葛浩文笔下的《大漠祭》《猎原》《尘埃落定》《格萨尔王》,其中的人文空间都是封闭的:人的一生被桎梏于土地,重复着农业社会的前史,看不见通往现代化的道路。人的生活史是农业社会关系中“主—奴”地位的腾换而非新关系的诞生。《狼图腾》干脆回到原始,推崇兽性,充满了合理化丛林秩序的议论。贾平凹的作品翻译中,葛浩文选择了以农民为主角的《浮躁》,而不是以都市为背景,以知识分子为中心人物的《废都》,尽管后者要更有名,艺术上也更成熟。除了都市形态之外,西部的军队组织形态也被略去。新疆生产建设兵团文学是西部小说的重要分支,记录着1949年第一野战军进军新疆至今这段时期兵团各项事业的发展,是军旅文学、军垦文学及屯垦文学组成的共同体,在中国地域文学谱系中占据特殊生态位,但在葛浩文的翻译活动中其也被跳过。

其次,西部景观的美国化层面表现为葛浩文通过翻译手段将中国西部风景、风物置换为美国特色风景、风物。《尘埃落定》中“百灵”(lark)被翻译为“知更鸟”robin。百灵鸟是我国特有物种,主要分布于我国一些草原地区。知更鸟则分布于欧洲、亚洲西部和非洲北部,在美国具有“天真无辜”的文化象征意义,有《杀死一只知更鸟》这样的著名作品。《狼图腾》中的狼是内蒙古草原狼,但葛浩文翻译的wolf在美国文化语境中一般默认是美国本土的北美灰狼。内蒙古草原狼只分布在北温带的草原地区,而北美灰狼是分布在美国北部、加拿大等北美洲的森林狼亚种。内蒙古草原狼的体型也比北美灰狼瘦小很多,体毛呈棕黄色,腹部略白,而北美灰狼背部呈灰黑色,腹部呈灰白色,美国名著《野性的呼唤》中写的便是北美灰狼。葛浩文用“知更鸟”取代原文本中的“百灵”,用北美灰狼取代内蒙古草原狼更符合西方文学景观。

(三)西部时间的停滞化

西部时间的停滞化也是西部历史的停滞化,这建立在葛浩文对于西部气质的理性化与西部空间的同质化处理之上。“‘抵进本土’和‘呼应主潮’两条红线一直交替贯穿在20世纪西部新文学发展的历程中。因此,从关注、参与、呼应文学发展主潮这一点来看,西部新文学与中国文学的整体趋向是基本同步的。”[5]但从1991年至今,葛浩文笔下的中国西部永远呈现为封建农村的历史遗留——父权制与宗族制的叠加。

西部时间的停滞化来源于西部气质的理性化。性别平等是现代化进程的产物,而西部气质的理性化背后对于女性话语的剔除,这使得葛浩文笔下的中国西部小说始终保留着农业文明时代的落后目光——充满了雄性性别优越感与男性凝视。葛浩文翻译的《狼图腾》几乎没有女性角色,只有男人才配“与狼共舞”,刚出生的母狼崽子要被人为摔死,强壮的雄性狼崽子才配存活。《猎原》《浮躁》中的西北农村女性上至中年寡妇,下至未出阁的少女,无不“丰乳肥臀”“前凸后翘”,完全不符合二十世纪七八十年代西北农村女性营养不良的历史真实与东亚女性平均身材较为贫瘠的生物学规律。同样,西部时间的停滞化也来源于西部空间的同质化。前自然化的“农村”空间建立在封建宗族制之上,事实上新中国成立之后,农村进行了一系列土地改革,打击地方宗族势力,但葛浩文笔下的中国西部社会生活仍然被封建宗族制所支配。《大漠祭》中的新媳妇莹儿死了丈夫要被婆家再嫁给小叔子,而莹儿一旦出嫁,便不再是娘家的一员,母亲、哥哥都拒绝再接纳她。《尘埃落定》和《格萨尔王》展现的完全就是封建奴隶制社会,血脉的纯净决定了统治权力的世袭,而奴隶世代不得翻身。

二、葛浩文英译中国西部小说的变异途径

(一)通过归化(domestication)的翻译策略(translation strategy)实现中国西部小说气质的理性化改写

葛浩文的翻译策略选择有着强烈的归化倾向是学界共识,德国汉学家顾彬(Wolfgang Kubin)曾评价:“他(葛浩文)根本不是从作家原来的意思和意义来考虑,他只考虑到美国和西方的市场。”[6]在翻译中国西部小说时,葛浩文仍然延续了其一贯的归化翻译策略。

“当然啊。你想,人家动不动就抖翎毛……怕啥?红下脖子黑下脸,唱一场,怕啥?不过,挨了些打。那个挨刀货死要面子……尊你你不受,为啥偏叫人骂才舒服呢?”[7]

“Of course it was. She was always giving me a hard time for the smallest thing...I had nothing to fear. I was ready to fight it out. I’m no longer afraid of her. Sure, I got a beating now and then. That no-good husband of mine cared too much about losing face...Why would she rather I showed her no respect?[8]

首先,葛浩文翻译时的理性化处理体现为对原文中的修辞手法进行删改,将原本更具文学性的表达变为更利于读者理解的说明性叙述。原文中的“抖翎毛”“红下脖子黑下脸”“挨刀货”,均为甘肃凉州地方方言,都使用了借代的修辞手法表达出人物对话中强烈的情感倾向,具有鲜明的地方文化特色,但在翻译的过程中,葛浩文都选择将其删去,以第三人称的叙述视角解释借代修辞背后的意思。其译文在英文语境中读者能够更为容易地理解其对话目的,但削弱了人物情感色彩,使人物形象变得单薄。原文中的“翎毛”原指公鸡脖子周围的一圈颜色鲜艳的毛发,当公鸡遇到危险时,便会竖起脖子周圈的毛发来恐吓威胁入侵者,以此达到维护自身安全的目的。原文中,这是在西北农村长期受到婆婆打压的凤香媳妇传授给新媳妇莹儿的“婆媳相处之道、夫妻相处之道”的一段对话。“抖翎毛”“红下脖子黑下脸”“挨刀货”等表述背后直接透露着凤香媳妇对于婆媳关系的不满与愤怒,对于夫妻关系的怨恨与失望。“婆媳相处经验、夫妻相处经验”的传授只是表面,实际是通过叙述表现凤香媳妇对于生活现状的不满与家庭关系的失落,展现人物泼辣叛逆的性格,从而为后文凤香媳妇与婆婆大打出手、出轨找寻幸福而做铺垫。葛浩文的理性化翻译改写削弱了对话背后的情感内涵,第三人称视角的解释性叙述将对话信息停留在表面,重点偏移到了“如何正确处理婆媳关系与夫妻关系”的经验传授上。

(二)通过改译(variation translation)的翻译方法(translation method)实现中国西部小说空间的同质化改写

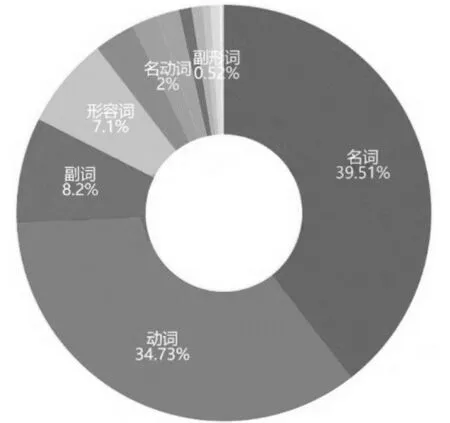

利用微词云词频统计软件对《浮躁》与其英译本的第十五章内容进行词性占比统计单词复现频率词云制作。如图1所示,中文原文中名词与动词的词性占比相当,占据了本章内容的绝大部分篇幅。如图3所示,“报社”“老头子”“记者”为复现频率最高的单词。原文的第十五章主要讲述金狗在东阳县进行农村经济改革现状调查,发现东阳县的经济改革与报社每天所报道的具有较大出入。金狗敏锐地发现了改革开放之初的农村经济政策在个别农村地域的不适应性,想将真实的农村改革开放情况反映见报,因此与保守派“老头子”总编在报社内发生冲突。这番冲突代表着以金狗为代表的新时期农村知识分子与以总编为代表的旧时期都市知识分子之间对于改革开放重要历史转折的理念分歧。第十五章总编的胜利为整本书的下半部分,即金狗无法融入都市知识分子群体,在政治斗争中失败辞去编制回到农村埋下伏笔,有着暗示人物命运的重要作用。但葛浩文的翻译如图2所示,名词的占比远远超过动词占比,在译本中占据主导地位。同时如图4所示,金狗与其追求者英英变为高频复现单词,同时金狗“说”“拥有”“得到”等动词也出现最为频繁。葛浩文在第十五章的翻译中,利用改译的翻译方法,将原文的重点偏移到了金狗个人近况的展示与其男女两性关系的描摹上。这一方面满足了西方读者的猎奇八卦心理,另一方面不得不让人揣测是迎合当下美国以尖锐的男女矛盾转移阶级矛盾的文化潮流。这样一来,原文第十五章中改革开放新时期的城乡二元化对立、新旧知识分子矛盾都被淡化,译文完成了将中国二十世纪八九十年代的主要社会矛盾替换为美国当代社会主流矛盾——男女矛盾,从而完成小说背景所反映的社会空间同质化的神奇操作。

图1 《浮躁》第十五章中文词性占比统计

图2 《浮躁》英译本Turbulence第十五章英文词性占比统计

图3 《浮躁》第十五章中文单词复现频率统计

图4 《浮躁》英译本Turbulence第十五章英文单词复现频率统计

(三)通过转换(shift)的翻译技巧(translation technique)来实现中国西部历史的停滞化变异

《尘埃落定》的书名翻译为“red poppies”,通过转换的翻译技巧弱化了整本书的历史感,突出对人性欲望本身的审视与讨论。《尘埃落定》记录了偏居一隅的某少数民族政权在新中国的改造中被统一、土司制度消失、与旧世界彻底告别的故事。“红罂粟”在书中既是现代化的象征又是人心内被政治权力放大的狰狞欲望的化身,原书中的种植“红罂粟”的情节只在全书的中间部分出现,这象征着土司制度历史的转折先声——现代化的冲击,全书其余部分其实并没有专门描写“红罂粟”的笔墨。葛浩文在翻译时,很明显受到了欧美现代主义小说叙事风格的影响,将少数民族政治史诗《尘埃落定》在历史维度上解辖域化(辖域化是法国学者德勒兹用语,指社会体制通过驯服和限制欲的生产性能量来压抑欲望的过程。解辖域化是对辖域化进行解构和逃逸,从固定关系中寻求自由解放的变化运动。编者注),以“红罂粟”所象征的欲望意象为中心重新构建了一幅少数民族在现代化冲击下的人性冲突图景。历史的变迁对人的日常生活与生命体验的深刻改变被淡化,人的内心世界被凸显。

三、葛浩文英译中国西部小说的变异原因

(一)葛浩文笔下西部气质的理性化变异原因根植于犹太知识分子对于犹太教性别文化与犹太文学叙事传统的继承

首先,葛浩文通过雄性话语单择对西部气质进行理性化改写的原因与传统犹太裔文化性别共同体根植于父权话语建构、犹太文学中的女性话语式微有着相当紧密的联系。在犹太父权话语建构的文化性别共同体中,女人是“第二性”。尽管随着现代化的推进,性别平等的口号日渐深入人心,但美国犹太裔文化共同体中父权色彩仍然浓厚。考察其三次婚姻,葛浩文均选择了在美国文化语境中“更为柔弱、易于掌控”,更符合传统性别结构中“女性”形象的亚洲女性为妻子,这从侧面印证了其心中的传统父权主义倾向。其次,葛浩文通过题材的“唯叙事小说”拣选对西部气质进行理性化改写的原因也与美国犹太文学的叙事传统有着密切关联。犹太小说能够将犹太生活与现代美国的文化碰撞及其所呈现的文化表征生动地表现出来,这使得犹太小说成为最能够代表犹太文学的体裁。“较之于诗歌、散文、甚至是戏剧,‘小说’在昭示犹太移民在现代化生活中的文化变异方面,无论是反映群体的文化变迁还是反映文化个体的心路历程,都有其深刻和独到之处。”[9]从这个角度看,葛浩文对于小说体裁的偏爱根本原因还是受到本民族文学叙事传统的影响。

(二)西部空间的同质化变异原因既透露着美国犹太族裔的“故土情结”与“寻根焦虑”,又来自于葛浩文对于后工业化时代美国都市空间无度扩张的控诉

首先,葛浩文对于中国西部小说中人文空间的乡土化处理与犹太民族的“故土情结”与“寻根焦虑”密不可分。从公元前六世纪开始,犹太民族便在世界各地迁徙。“流浪”作为一种原型结构贯穿着犹太民族的整个经验世界,而“流浪”的恒定历史记忆背后承载着的便是“归乡”——对于犹太民族性的坚持。但犹太族裔在美国文化共同体中的位置是尴尬的,十八、十九世纪时才有较多的欧洲犹太人移民美洲,两次世界大战期间美国才出现犹太移民潮。作为来避难的外来户,犹太族裔并没有参与美国建国的历史进程,也缺席了作为美国梦精神底色的清教文化与西部精神之诞生与建构,甚至犹太教与清教在宗教文化上有诸多抵触。告别战争,随着美国现代化建设的完成,新自由主义以一种超越国别、种族、完全不留给少数族裔参与美国文化共同体建构的姿态完成了对于旧“美国梦”的填充与替代。宗教的影响力在下降,“开拓进取”的美国西部精神被消费主义、享乐主义与身份政治所取代。与此同时,当下右翼保守主义思潮回归,排外主义和反犹太主义也在逐渐抬头。“自2016年以来,美国国内反犹太主义出现了二战后最大规模的回潮趋势。”[10]在此情形之下,来自中国的西部小说似乎变成一个可以被译者用来“嫁接”与“重塑”美国西部精神,从而为美国梦抹上一丝犹太族裔色彩的迂回替代。

其次,葛浩文英译中国西部小说时将中国西部风景、风物置换为美国特色美景、风物透露出其对于后工业文明时代都市空间同质化的控诉与生态文明被破坏的忧思。美国在十九世纪末完成工业革命,到二十世纪二十年代完成工业化进程。城市化给美国人民带来便利的同时,也造成了土地的过度开垦与环境污染问题。早在二十世纪三十年代便有对中部大平原进行掠夺式开垦而造成的沙尘暴灾害“黑风暴事件”。今年的俄亥俄州氯乙烯大泄露灾难更是震惊全球,恐对美国生态造成不可挽回的恶劣影响。相对应的,在历史上美国西部曾是美国人集体想象中的一个乌托邦,即大自然与自然生命是优美、健康、圆满的,而工业文明、都市文明则是腐朽的。西部在惠特曼眼中是全人类的精神之家。美国历史学著名的“边疆学派”的代表人物特纳更是认为,边疆经验创造了独特的美国精神,“边疆提供了新的机会,逃出了过去的约束之门,同时也提供了新鲜、信心和对旧社会的漠视,对旧社会诸多限制和观念的不耐心以及对它的教训的漠视”[11]。译者与作者一样,也在用文字缅怀原始自然,呼唤纯真人性的回归。

(三)葛浩文英译中国西部小说的西部时间停滞化处理原因来自于对美国阶级矛盾的婉转揭示

具体来说,就是里根上台后奉行新自由主义经济政策,社会流动性减弱,社会阶层进一步固化,造成相当一部人白人的生存境遇一直停滞不前,而这一部分人群又以居住在去工业化后的美国中西部地区为主。“在过去的50年间,美国除顶层20%的家庭年收入有所增长之外,其他家庭均无明显变化,底层的20%稳居底部,毫无增长迹象,只有顶层5%的增长极为醒目”[12]。贫富差距的悬殊严重威胁到代际间的自由流动,从而造成了中产阶级的严重萎缩。“随着有意义的社会流动性的消失,上层的特权和下层的贫困就会冻结,永久地凝固,而很少有人处于中间”[13]。两者叠加造成低收入阶层的“贫困循环”。低收入阶层无法接受良好的教育,没有启动资金,缺乏锻炼的机会,从而无法获得更多的就业机会、更好的就业环境和更高的薪酬待遇,而上一代的贫困又造成下一代无法接受良好的教育,缺少启动资金与锻炼机会,从而缺乏竞争能力。“贫困导致贫困”,人被锁定在贫困当中停滞不前。

与此同时,人民的贫困导致了社会情绪的消极,美国梦的信心开始动摇,美国西部时间在静止中走向衰败。半个世纪以来,经历“旧西部”向“新西部”再到“后现代的西部”的两次文化转向后,美国西部小说的创作主题逐步从西部青年神话向老年模态再现过渡。批评家戴维·里奥认为美国西部小说的“老年转向”,表明西部小说脱离传统边疆精神的青年隐喻,呈现了“老龄化、灰色、病态的西部”[14]。“西部”的内涵已经发生了改变,从“开拓进取”的精神发源地变成全球化进程中被现代文化抛下的“旧时代遗物”。“我们固然生活在被全球市场控制的世界中……但也存在一个令人惊讶的事实,那就是地方性或区域性物质文化往往能够抵抗征服性的、同一化的经济势力的冲击而生存下来”[15]。在美国西部小说已经尽显颓态的文化趋势下,葛浩文将目光转向仍然充满“青春叛逆气息”的中国西部小说,婉转表达了对于美国社会现实的控诉。

四、结语

美国文化共同体的两根精神支柱——清教精神与西部精神——在真正的历史记忆中是鲜有当代美国犹太族裔参与的。因此,葛浩文通过翻译手段对中国西部小说的变异改写透露出将犹太文化嫁接入美国精神底色,从而实现犹太族裔参与构建美国文化共同体的内在要求。文化记忆共同体的建构可以理解为“将(族裔)经历理论化”[16]的过程,即某种在权力结构中进行叙述、抵抗族裔失忆、保持文化在场、加固族裔共同体的过程。美国族裔翻译文学同样是美国文学的重要组成部分,其不断与美国主流文化、源语国家文化进行协商,创造美国文化记忆共同体。葛浩文通过归化的翻译策略、改译的翻译方法、转换的翻译技巧将中国西部小说进行变异处理,揭示出美国社会内部矛盾,实现了美国犹太族裔移民参与构建美国历史文化记忆的翻译路径。

随着全球化进程的加快与中国国际领导力的上升,中国西部不再仅仅是政治权力格局中的边缘地区,更是全球化空间中的“本土性空间”。审视中国西部小说的外译是考察中国西部如何变成“世界西部”的全球化想象。“地方性”与“全球化”形成了一个空间连续体的两个终端,而中国西部作为一个多民族、多地区的融合地带,“民族性”和“地域性”是这个空间连续体的中心部分。如果说旧的世界历史中,美国西部曾以《荒野大镖客》、淘金热、西部牛仔,从而带给世界“开拓进取”“勇敢冒险”的美式乐观精神图景。随着新中国的发展,中国需要如何给世界创造新的“西部记忆”?如何为人类命运共同体建设涂抹上新的西部精神底色?葛浩文英译中国西部小说的变异现象同样给予我们国家的中华民族共同体建设与人类命运共同体建设以深刻的反思与启迪。