数字化实验在中小学衔接性科学探究活动中的应用探索

舒俊波

摘要: 初中和小学的科学教育教学在科学概念上存在差异,因两个学段共享一个课标,但教材内容的衔接却与之不完全吻合,故小学和初中科学教师都期待尽早实现小学科学与初中科学有效衔接。教师分析梳理中小学教材中复现的教学内容,将数字化实验嵌入衔接性探究活动中,利用数形转换、概念建模等功能,能够优化衔接性探究活动,促进中小学科学教育教学顺利过渡。

关键词:中小学衔接;数字化实验;科学探究活动

《义务教育科学课程标准(2022年版)》[1](以下简称“课标”)将义务教育科学课程划分为一至二、三至四、五至六和七至九四个学段,然而学段衔接,尤其是第三学段向第四学段(小学向中学)过渡存在不足,有待优化。笔者以“衔接”为关键词对新课标文本进行检索,发现共出现十处“衔接”,其中四处强调“幼小衔接”,其余六处泛泛地提到“学段衔接”,并没有特别指向中小学衔接。课标意识到学段衔接问题,但对于小学与初中如何衔接,目前还没有给予更多的指导。

由于小学和初中在教学内容、教学方法存在分野,导致中小学教师各自为战。具体表现为:①教学内容前后不统一,同一内容多次出现但概念表述不同;②教学活动重复设置,甚至前后矛盾;③小学和初中科学教师缺乏沟通与协作,甚至互相埋怨。课标要求教师基于学生的认知水平和知识经验设计进阶方案:内容应当由浅入深、由表及里、由易到难,活动要从单一到综合,课程目标和内容螺旋式上升。教师梳理中小学科学教学内容,科学开展“中小学衔接性科学探究活动”可以促进中小学科学教学的“双向奔赴”。

教师开展科学探究活动,揭示条件对于物质、运动和相互作用及能量之间的转化关系,是引导学生认识科学概念、培养学生科学思维能力的重要内容之一。美国《国家科学教育标准》(NSES)在第六章“科学内容标准”针对三个学段的学生给出了借助工具开展科研活动的指导意见:对五至八年级学生,要让他们了解科学家应用数据采集技术提高实验精度并实现定量分析;对九至十二年级学生,要让他们看到科学家依靠技术优化了数据的收集和处理。新技术可以用于收集所需的数据,为探究提供证据,有助于科学进步。教师将“数字化实验”引入科学课堂,有助于提高科学探究活动的有效性。教师借助“数字化实验”促进中小学科学教学的衔接,能有效弥合中小学科学教育教学断点。

一、数字化实验有利于中小学科学探究活动的衔接

“中小学衔接性科学探究活动”是基于对小学和中学科学教材的归纳、汇集得到的多次出现且其间存在有序进阶关系的探究活动。其中,进阶关系最为清晰、逻辑最為顺畅的是物理学科的内容。《义务教育物理课程标准(2022年版)》指出,物理观念是物理课程核心素养的组成部分,物理观念主要包括物质观念、运动和相互作用观念、能量观念等要素[2]。由于物理概念具有抽象性,上述要素均属于学生的认知难点。笔者对浙江省使用的教科版小学科学教材和浙教版中学科学教材进行统计,发现两者“物理领域”中存在衔接关系的相关单元共有七个,具有显著的衔接性、进阶性的探究活动超过30个。笔者认为,充分考虑“物质科学领域”科学概念的进阶关系和衔接作用,在精心设计的基础上有效开展衔接性探究活动,使中小学物理概念保持一致,对于弥合不同学段,尤其是小学和中学两个学段之间的教学断点,实现课标要求的教学衔接,具有重要意义。

数字化实验系统是借助信息技术对传统实验教学改进的产物。数字化实验与传统实验貌似大相径庭,其实两者都是面向真实对象的实验。以目前浙江省配备较多的DIS为例(Digital Information System,即“数字化信息系统”[3]),该系统由“传感器+数据采集器+实验软件包+计算机”组成,能够高速、精准地采集几乎所有类型的实验数据并交由专用软件进行分析。教师应用DIS能有效克服传统实验手段读数缓慢、误差过大、仪器笨重等弊端,并借助对微小信号的放大、暂态信号的捕捉和能够显示过程的曲线功能,实现诸多实验现象的可视化、直观化,显著降低科学探究活动的难度,极大地丰富学生的科学体验[4]。

学生使用交互式计算机“微型世界”来学习力学中力和运动的知识,同时获得了动手和动脑的经验,对科学有了深入的理解。与许多十二年级学生相比,使用数字化学习工具的六年级学生能更好地理解加速度和速度的概念[5]。

教师科学地开展数字化实验,让学生在小学就为初中的科学概念学习打基础,尤其是将抽象的物理概念教学适当前置到小学阶段,使学生获得丰富的经验。如此,教师可以在小学阶段为初中的科学教学铺平道路。

二、数字化实验应用于中小学衔接性探究活动的实践

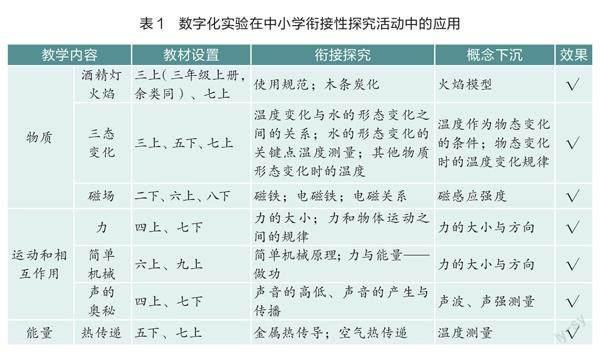

表1所列的七个探究实践活动属于典型的中小学衔接的科学探究实践活动。对于其中涉及的物质科学等领域的概念,教师开展数字化实验,可以使学生在小学阶段获得经验,深化理解。

(一)认识酒精灯的火焰

学生在三年级学习“水”单元“水沸腾了”的知识时会接触酒精灯,其中多数学生可能是第一次。教材在此处仅针对酒精灯给出相关安全提示,但在教学中,教师往往会告知学生酒精灯火焰的外焰温度最高,要求用外焰加热。小学生会心生疑问:为什么外焰温度最高?如果教师此时给出实验测量的支架,小学生就能轻松翻过认知陡坡,从而对酒精灯火焰的特性形成完整的认知,构建起火焰的三层结构模型。

学生在三年级系统地学用酒精灯,在七年级参与“走进科学实验室”活动,但教材给出的实验依然是基于木条炭化程度的间接验证。由于木条炭化程度由木条材质、温度、受热时间和氧气含量等因素共同决定,该实验的现象往往给学生增添更多困惑,甚至让教师陷入尴尬境地。

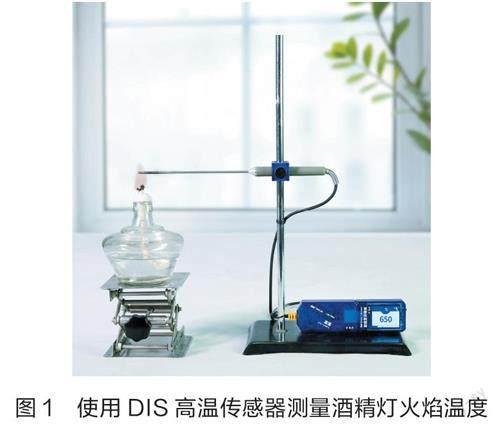

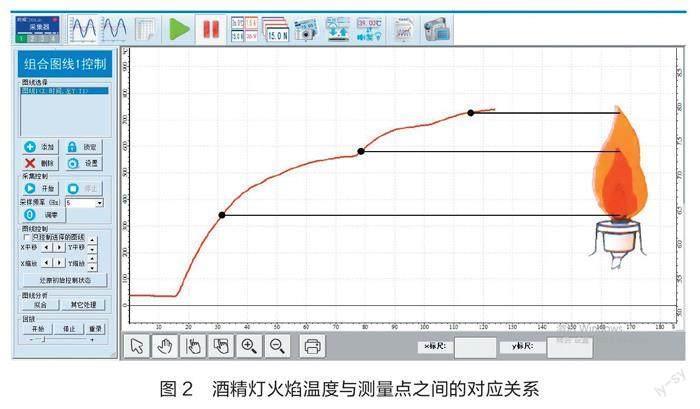

针对上述问题,笔者使用高温传感器开展实验(如图1),从焰心开始测量,依次延伸到内焰、外焰。根据数据显示可知:酒精灯火焰不同位置的温度各不相同,其中温度最高的是外焰部位。在小学三年级开展此实验后,经访谈和测试,笔者发现结合酒精灯火焰结构图,三年级学生也可以轻松建立酒精灯火焰温度分布的物理模型(如图2),这样酒精灯火焰温度分布问题被“一站式”解决。到初中后,只要教师稍加点拨,学生就会认识到火焰不同部位之间温度差异的主要成因在于氧气的多寡。借助此番点拨,氧气作为燃烧的条件之一这个重要概念也就植入了学生的脑海。

(二)物质的三态变化

三年级学生参与“水”单元的“水沸腾了”“水结冰了”“冰融化了”等活动,初步感知,当温度变化后水的形态会发生变化。五年级学生学习“热”单元的“温度和水的变化”“水的蒸发和凝结”时,教师让学生测量水的三态变化中的温度变化,得出水结冰和冰融化时的临界温度。七年级学生学习“物质的特性”单元“熔化与凝固”时,教师将研究对象扩展到固体物质的熔点及其他物质形态变化对温度的要求。这三个活动彼此孤立,学生的认知进阶缺乏手段支撑,影响教学效果。为此,笔者将温度传感器引入探究活动中,利用温度传感器将上述三个活动有机统合。在精准的实验数据的支持下,对五年级探究活动和三年级的教学内容进行整合,让小学生在观察水的三态变化的同时,获得水三态变化的支持条件——特定的温度(如图3)。教师可将水的冰点和沸点作为研究起点,使学生进入初中(学习对象被扩展到其他物质)时能自然地使用温度传感器,开展相应的自主学习和自主探究。如在七年级探究活动中,笔者使用温度传感器教学,让初中生测量获取松香、海波和焊锡熔化时的温度(如图4),不仅确保了他们对科学概念的认知效果,而且促进了学段之间的概念衔接。

(三)看不见的磁场

二年级学生学习“磁铁”单元“磁铁的两极”时,被要求利用回形针来判定磁铁各个部分磁力大小。六年级学生学习“能量”单元“电力和磁力”时,被要求通过判定电磁铁吸引大头针的数量研究电磁铁的磁力大小。八年级学生学习“电与磁”单元“电生磁”时,被要求基于研究电力和磁力的对应变化来探究电磁铁磁力变化规律。教材通过从磁铁到电磁铁的逐级进阶,完成概念体系的构建。但因磁场本身不可见,学生只能借助回形针、大头针来进行定性观察,实验结果容易出现偏差,概念建构遭遇困境。

笔者将磁感应强度传感器引入“磁场”相关的衔接性活动中后,指导学生研究磁铁不同部位对回形针、大头针的吸引现象,发现传感器给出的测量数据能够让小学生对磁场形成更为全面的认知。有了数据支持,二年级学生也能针对磁铁的性质给出符合科学规律的解释。笔者借助磁感应强度传感器显示的负值(如图5),定义磁场的南极(S极)和北极(N极)。结果学生对负值所代表的磁场方向的理解大大超出了教师的预期。学生在小学阶段有了测量磁感应强度的经验与基础,到了初中阶段,能够更好地理解磁场线的疏密与磁场的关系。

(四)认识力

力与磁场相仿,也是不可见的物理现象。测量力的大小是典型的中小学衔接性探究活动,在教材中多次出现。四年级学生学习“运动和力”时,被要求探究“弹簧测力计”,了解测力计的使用方法和工作原理。教师为七年级学生讲授“运动和力”单元“重力”“牛顿第一运动定律”“摩擦力”“水的浮力”,涉及弹簧测力计的工作原理,并要求学生利用测力计测量力的大小、探究力和物体运动之间的规律。但因弹簧测力计的量程和精度有限,且只能测拉力不能测压力,阻碍了学生在探究活动中对力现象的直观感受,限制其认知体系内有关力的物理模型的构建。教材设置的进阶活动始终围绕着弹簧测力计原地踏步,提升学生认知效果有限。

笔者将数字化实验嵌入相关衔接性探究活动中,让四年级学生依次使用弹簧测力计和力传感器(如图6),在精确的数字变化和“力—时间”曲线的帮助下,探究运动与摩擦力的关系。在研究“水的浮力”过程中,笔者利用浮力数字化实验实验装置(排水法装置和直观法装置),将重物挂在力传感器之下,依次浸入水中(如图7),并将浮球借助刚体连接在力传感器之下,逐步浸入水中,让学生认识到浮力的存在,并探究浮力与物体排开水的体积之间的关系。有了经验与知识储备,学生在初中学习“牛顿第一运动定律”时,具备了借助数字化实验系统自主设计简单实验的思维基础和能力。可见,定量实验手段的适当应用可成功实现概念下沉,有效弥合学段间的教学断点,促进学生对物理模型的构建。

(五)学习简单机械

六年级学生学习“工具与技术”单元“斜面”和“不简单的杠杆”时,被要求利用测力计测量使用简单机械前后物体受力的变化,以验证简单机械的效用。九年级学生学习“能量的转换与守恒”单元“简单机械”时被要求通过测量和计算,了解机械运作中力和能量的转换情况。笔者使用力传感器开展与力相关教学并积累了一定经验之后,将传感器引入简单机械领域,让六年级学生初步接受原本为九年级学生设置的概念,引导他们借助传感器给出的正负号,更好地理解和认识力的方向,降低“简单机械”的学习难度。

(六)热传递

学生在五年级和七年级都要学习有关热的知识,热在不同物体中的传递方式是学生认知的难点。热的传递相对抽象,学生使用温度计测量难以发现热在传递中的温度变化。教材给出的建议有:手摸感觉温度变化,利用温变油墨的颜色变化判断,比较凡士林的熔融次序等。以金属热传导实验为例,凡士林所粘的火柴棒会受到金属棒加热速率、凡士林涂抹均匀性和空气流动等因素的影响,导致掉落顺序出现偏差,干扰学生建构正确的科学概念。

在小学的热传导实验教学中,笔者先让学生在温度传感器辅助下,构建针对金属热传导的物理模型,区分不同金属的导热属性,再让学生用温度传感器测量空气温度与体积变化,破除了学生的认知障碍。到了初中,学生可以更好地理解热量的概念,测量和计算热量的变化。

(七)振动与发声

由于缺乏定量测量手段,小学四年级“声音的高与低”单元教学与七年级“对环境的察觉”单元教学(“声音的产生和传播”和“耳的听觉”等活动)变化不大,难以让学生进阶。为解决上述问题,笔者在小学引入声波传感器和声强传感器,强化振动发生的概念;在初中引入声学教学软件包,帮助学生厘清“声的三要素”;进而让学生借助DIS振动与发声实验器了解乐器的振动原理和发声规律。笔者依托数字化实验,引导学生三步进阶,有效地促进了学生了解声现象并认识科学规律。

三、结论和展望

針对中小学科学教学过程中存在的衔接不畅的问题,教师借助数字化实验改进探究活动的设计,可以促进中小学科学教学的有效衔接,实现实验现象的可视化、直观化。教师使用多样化、可定制的技术手段能更好地满足不同学段学生的需求,让学生深化概念理解,实现能力进阶。中小学科学教师应在数字技术的助力下,结对开展跨学段的交流,共同研讨如何利用数字化实验促进课堂教学,定期深度沟通,针对需求设置适合的前置性活动,促进中小学科学教学的有序进阶。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育科学课程标准:2022年版 [S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准:2022年版[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3] 上海市中小学课程教材改革委员会办公室.上海市中学物理课程标准(征求意见稿)[S].上海:上海教育出版社,2002.

[4] 冯容士,李鼎.DIS,上海创造:数字化实验系统研发纪实[M].上海:上海教育出版社,2018.

[5] 约翰·D·布兰思福特,等.人是如何学习的:大脑、心理、经验及学校(扩展版)[M].程可拉,孙亚玲,王旭卿,译.上海:华东师范大学出版社,2013.

(作者系浙江省杭州市竞舟第二小学教科室主任,高级教师,杭州市西湖区项目制名师工作室导师)

责任编辑:祝元志