社区生活圈划分及建设水平综合测度方法

——以乌鲁木齐市为例

唐钰婷, 杜宏茹

(1.中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆 乌鲁木齐 830011;2.中国科学院大学资源与环境学院,北京 100049)

我国城镇化正处于由快速成长阶段向质量提升阶段转变的过渡期,也处于向高质量发展迈进的关键转型期[1],满足人民群众日益增长的物质、文化需求成为城市高质量发展的关键。社区生活圈与居民生活息息相关,是城市基层公共服务设施建设的基本单元,也是城市更新存量提质的重要抓手。《城市居住区规划设计标准》将15 min、10 min、5 min生活圈居住区和居住街坊作为居住空间组织的核心理念,以此取代了沿用多年的居住区、小区和组团,强调以居民需求为引导,合理布局公共服务设施[2]。《社区生活圈规划技术指南》明确提出不同层级生活圈的公共服务设施建设要求[3]。上海、济南、新疆等地全面推进“15 min 生活圈”建设,先后出台了建设指南、技术标准以及具体行动工作导引等[4-6],全国范围内也将开展一刻钟便民生活圈建设3 a行动[7],社区生活圈在我国已经进入全面实践和建设阶段。

20世纪60年代,生活圈概念在日本规划中首次提出,随后亚洲、欧洲多国也将生活圈概念运用于实际建设中[8-9]。Carlos等[10]认为生活圈是在广域城市视角下的密集、多样化社区,涵盖生活、工作、商贸、护理、学习和享受6 个基础功能。随着时代变迁,信息通信技术的应用使社区生活圈的特征进一步体现为密度、近邻性、多样性、信息化[11]。在后疫情时代,De[12]认为应重视获取生活圈服务的时间成本,主张在居民能够步行或骑自行车15 min内获得所有的基本必需品。社区生活圈概念在我国进一步拓展,实现了本地化转变和应用[13]。《社区生活圈规划技术指南》将社区生活圈定义为在适宜的日常步行范围内,满足城乡居民全生命周期工作与生活等需求的基本单元,涵盖社区服务、就业引导、住房改善、日常出行、生态休闲、公共安全6项功能,根据设施功能特性划分为基础保障型、品质提升型、特色引导型3类,并根据城镇社区生活圈、乡镇社区生活圈提出不同的设施建设建议。

国内目前关于社区生活圈的研究尚处于不断探索和完善阶段,学者们的研究主要集中在3 个领域:(1)空间范围划分方法研究。大数据凭借精确度高的优势,逐渐取代了以固定距离划分生活圈范围的方式[14],其中手机信令数据、居民行为调查数据和步行规划数据运用较为广泛。手机信令数据的居民出行链不具备出行方式的属性,研究中多与居民活动行为调查数据结合[15],或根据出行频率对生活圈范围进行划分[16]。柴彦威等[17]基于居民GPS 数据和活动日志数据,划分出居民生活圈范围。步行规划数据是居民步行的出行链,多采用二维网格将其空间化。从西安市的案例研究来看,网格大小的选取会对结果造成影响,2020年采用200 m2网格,测算得到的生活圈平均面积为1.34 km2[18];2021 年采用10 m2网格,得到的生活圈平均面积为1.75 km2[19],二者测算结果存在一定差距。(2)社区生活圈建设水平评价。现有的研究从公共服务设施的实际建设情况出发,采用设施覆盖率、密度等指标量化社区生活圈建设水平[20-22]。随着研究的不断深入,研究视角更加关注居民需求,评价逐渐从空间环境要素转向居民感知[23-24]。申悦等[25]利用时空行为调查分析了居民行为特征及其与环境交互的过程,周弦[26]关注到居民步行的意愿,并将其作为生活圈建设水平评价依据之一。但将居民对城市公共服务的满意度、安全感作为评价要点的研究仍然缺乏。(3)社区生活圈的优化配置研究。陈鲁凤等[27-30]根据人口密度、设施功能、可达性差异提出本地化的设施布局方案或优化方案。

社区生活圈是地理环境与居民生产生活的综合体,结合国家对“人民城市人民建”以及城市高质量发展的要求,相关领域的研究要素和研究方法都将日趋丰富。在生活圈范围划分方法中,存在数据获取难度大、缺乏相对准确或公认的划分方法、难以满足我国步行生活圈的建设需求等问题。在建设水平评价中,居民的感知和需求逐步受到重视。生活圈作为居民、设施和空间的综合体,其建设水平受居民对设施服务的感知、设施客观建设情况、设施供给服务可获得性等多维要素的影响,应综合考量并给与关注。

本文尝试提升生活圈范围划定的准确性,提出合并步行规划时空圈和Mapbox 时空圈的生活圈划分方法,获取居民步行15 min 的活动空间。同时,将公共服务设施的可获得性和城市居民的满意程度纳入生活圈建设水平测度,构建设施布局及服务评价的双向指标体系,综合分析生活圈建设水平,探索生活圈建设现状,为社区生活圈建设、提升居民满意度以及实现公共资源高效配置提供理论和实践的探索案例。

1 研究区概况

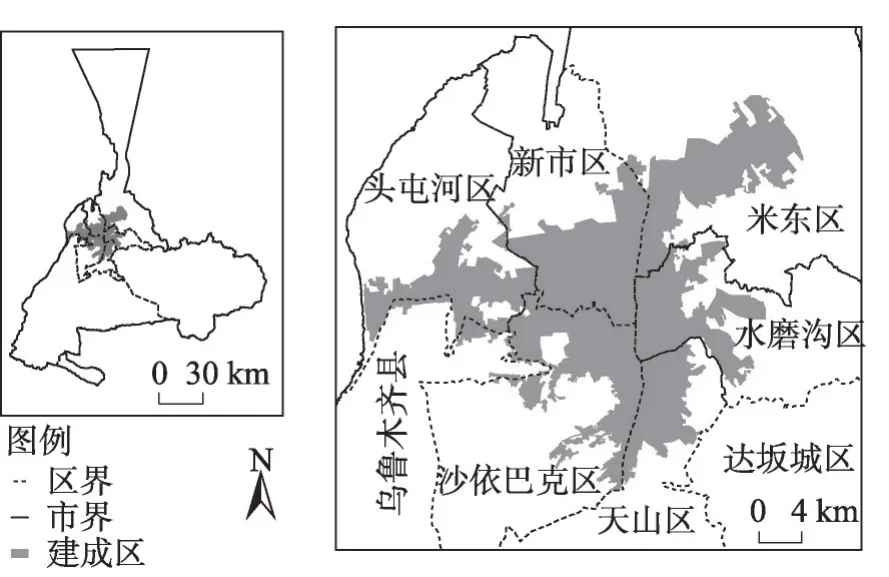

乌鲁木齐市是新疆维吾尔自治区的首府,西北地区重要的中心城市和交通枢纽。行政区划面积138 hm2,辖7区1县(图1),2021年常住人口407×104人,常住人口城镇化率为96.1%,地区生产总值3691.57×108元,二、三产业占比达到99%。乌鲁木齐市是典型的干旱区城市,三面环山,城市依托乌鲁木齐河的冲积平原绿洲建设而成,人口和产业高度聚集在绿洲上,中心城区(天山区、新市区、沙依巴克区、水磨沟区、头屯河区、米东区)的人口占全市的97%,外围的乌鲁木齐县和达坂城区辖区面积虽大,但人口规模、人口密度相对小。中心城区现辖807 个社区,在全市占比96.5%。通过乌鲁木齐市城市总体规划及2022 年哨兵-210 m 多光谱遥感影像,对建成区范围进行识别,得到的建成区面积为488 km2,覆盖人口近338.65×104人。为更好地体现社区生活圈建设,本文以乌鲁木齐市中心城区和建成区重叠区域为研究范围,以减少无人荒漠区域对分析结果产生的影响。

图1 研究区示意图Fig.1 Schematic diagram of the study area

2 数据与方法

2.1 数据来源

(1)POI数据

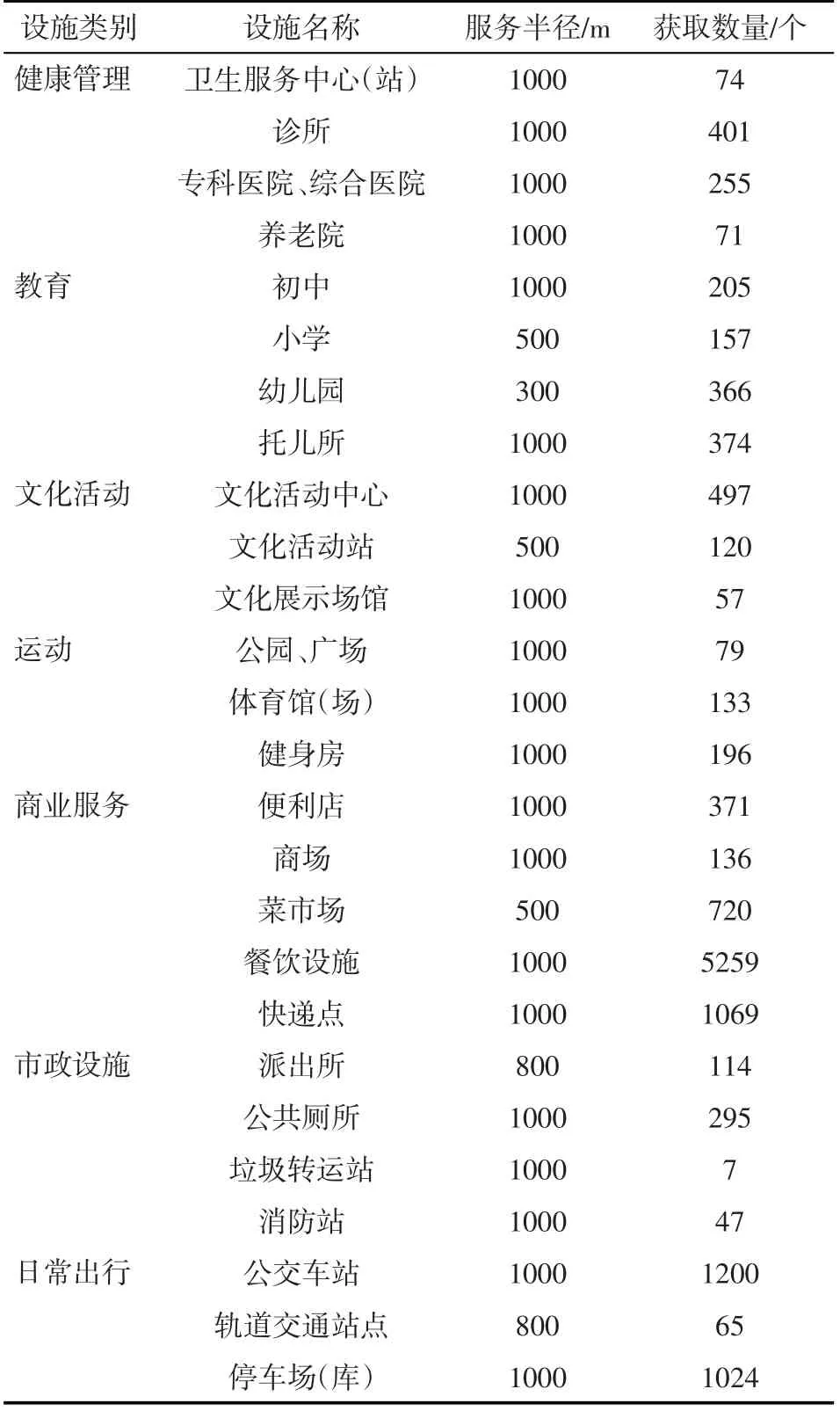

为了解研究区社区生活圈公共服务设施的整体建设和布局情况,参考国内外关于生活圈公共服务设施类型及分类的实践和研究成果,选取健康管理、教育、文化活动、运动、商业服务、市政设施、日常出行7 类26 项公共服务设施作为研究对象(表1)。在此基础上,通过Python 程序爬取高德地图中POI(兴趣点)数据,获取设施的空间位置信息,得到13292个设施数据及3426个小区点数据。考虑到各类型设施服务功能覆盖范围的差异性,参考《社会生活圈规划技术指南》《城市居住区规划设计标准》、新疆《15 分钟城市居民活动圈建设技术标准》等文件的技术要求,作为本文计算不同类型设施覆盖半径的依据(表1)。

表1 社区生活圈公共服务设施服务半径及获取数量Tab.1 Service radius and number of public service facilities in the community living circle

(2)步行规划数据

本文在生活圈范围划分中采用了时效性较高的步行规划数据,通过高德地图中Web API 接口调用步行规划功能计算网格出行数据,以HTTP/HTTPS 形式批量获取社区步行路线。通过该方法,以Python 程序批量获得3426 个小区与周围空间连接的有效出行数据264396条。

(3)Mapbox时空圈

为提高生活圈边界准确性,本文采用Mapbox网站中(https://www.mapbox.com/)15 min居民步行时空圈数据。Mapbox 网站是基于移动端、Web 端、Unity和Qt 等多平台的全球位置数据平台,用户可以自由定制地图。本文通过Mapbox 网站秘钥token,以Python程序批量获取3426个geojson格式时空圈。

(4)人口数据

本文在人均公共服务设施享有水平测算中使用的人口分布数据,选用World Pop 网站(https://hub.worldpop.org/)人口空间统计中的“China Population 2020”100 m精度格网数据,该数据在分辨率上具有一定优势。为提升该数据在城市内部的精确度,本文采用第七次人口普查数据中乌鲁木齐市总人口对研究区域人口进行修正。据七普调查结果,乌鲁木齐市2020 年11 月人口为405.44×104人。通过Arc-Map 软件对人口栅格裁剪,得到乌鲁木齐市的人口栅格数据,计算得出栅格总人口411.09×104人。再运用ArcMap 中栅格计算器功能,输入计算公式“栅格值×(405.44/411.09)”,将全市栅格总人口统一为405.44×104人。最后,再次通过ArcMap 软件中栅格裁剪功能,得出研究区的社区生活圈人口栅格数据。

(5)问卷数据

满意度是生活圈服务水平的综合性测度。在2022年乌鲁木齐市城市体检满意度调查中,从城市健康舒适、安全韧性、交通便捷等多个模块,调查了居民对城市建设的满意程度。为了解居民对健康管理、教育等7类设施基础保障能力的满意程度,本文从调查结果中选取了相应设施类型的满意度数据(表2)。问卷调查时间为2022 年1 月,获取有效样本5660 份,调查对象为在本地居住超过1 a 以上且18 岁以上的居民,范围涵盖了不同年龄、不同职业、不同收入的参与者,并获取参与者居住地的空间位置信息。问卷采用李克特量表进行测量:1~5选项依次为“非常不满意”“比较不满意”“一般”“比较满意”“非常满意”。通过计算选择“较满意”“满意”的居民占比,来衡量居民对生活圈设施建设的主观满意程度。

2.2 研究方法

2.2.1 生活圈空间划分方法生活圈空间范围的划分仍然是目前研究和规划的技术难点,常见的步行生活圈划分方法有3 类:(1)一定时间内的出行范围。随着15/20 min 生活圈理念的传播,该方法的运用相对更广[31-33]。Willberg 等[34]测量了各种街道条件下的步行速度,以了解出行范围与季节和年龄的关联性,并在此基础上构建生活圈可达性模型。Barbieri等[35]基于路网数据,运用图式模型测算15 min 生活圈范围。(2)测算居民步行至最近设施的时间[36]。可将各类设施中最长时间步行的范围作为划分结果[37],也有学者基于人口比例或人口权重划分范围[38]。(3)网络时空圈。多数具有该功能的网站处于初步开发阶段,选用的基底路网数据更新不及时或不提供批量获取方式,如:基于Open Street Map(OSM)地理数据的Mapbox 平台,能提供边界清晰的时空圈矢量数据,但由于国内路网更新不及时,易产生出行范围时效性差的问题。

基于现有的研究方法及我国对社区生活圈建设的需求,本文选用步行规划时空圈和Mapbox时空圈2 种大数据,以合并的方式得出15 min 内的居民步行范围,得到的结果在准确性和时效性具有一定优势,能一定程度减缓网格差异对步行时空圈边界准确性的影响,以及Mapbox 时空圈数据时效性差的影响。具体操作方法为:通过ArcMap 软件中的Arcpy 调用合并功能,以批量运算的方式得到每个小区的生活圈范围。其中某个小区的Mapbox 时空圈和步行规划时空圈合并,得到15 min步行生活圈的示意图(图2a)。

图2 生活圈示意图Fig.2 Diagram of the living circle

(1)步行规划时空圈

步行规划时空圈由居民出行链而来,主要通过网格将其转换为面数据。以小区为出发点、小区周围网格中心点为目的地,利用高德地图步行规划功能,获取居民步行到周围网格中心点的时间。然后,合并出行时间在15 min 内的网格,即可得到从小区出发,步行15 min 内的空间范围,该范围内的网格具有周围小区步行至此的时间属性数据。以乌鲁木齐市天然理想城小区为例,其15 min步行规划时空圈如图2b所示,图中网格上的数字即为步行达到网格需要的时间。

(2)Mapbox时空圈

Mapbox 平台能够为使用者提供自定义地图,可批量获取一定时间内以步行、骑行、驾车方式出行的时空圈。本文基于小区坐标,访问Mapbox 网站,得到从小区出发,步行15 min 的geojson 格式时空圈。该时空圈无内部属性数据,仅具有空间边界信息。经ArcMap 矢量化后,可得到Mapbox 时空圈范围。以乌鲁木齐市天然理想城为例,其Mapbox 15 min步行时空圈矢量如图2c所示。

2.2.2 建设水平测度方法

(1)测度指标体系的构建

生活圈建设水平测度不仅包括设施建设的客观条件,也包括设施服务的主观感知。设施客观建设是服务的基础,居民主观感知是服务价值的直接反馈。本文从设施布局和设施可获得性两方面对设施布局建设进行测度,从居民满意度对设施服务评价进行测度(表3)。

表3 公共服务设施评价体系及指标计算公式Tab.3 Public service facilities evaluation and calculation formula

公共服务设施的空间布局是生活圈实际建设水平的主要体现,决定了生活圈服务公平性。本文采用设施的点密度来体现生活圈内各类设施的聚集程度,设施覆盖率来体现生活圈内设施布局均衡性。生活圈各类设施的可获得性决定了居民享有公共服务的效率,本文采用了小区到某一类设施的最近距离和人均享有该类设施数量2 个指标,来测度生活圈公共服务的可获得性。其中,最近距离测算了居民获取最近服务的距离,用于衡量居民获取服务的难度;人均享有量测算了居民平均享有的服务量,体现生活圈内居民享有服务的丰富程度。

(2)测度方法

为减少测度结果受主观性影响,采用客观赋值法中的熵值法进行综合计算。公共服务设施点密度、设施覆盖率、居住点距设施的最近距离等5项指标进行标准化处理,根据指标值计算得到的信息熵来确定各项指标权重,采用线性加权求和的方法得到测度结果。

3 结果与分析

3.1 社区生活圈的划分结果

将研究区内3426 个15 min 步行生活圈合并后得到15 min生活圈,通过遥感影像对城镇用地进行识别,得到连片的乌鲁木齐市中心城区社区生活圈(图3)。结果显示:社区生活圈面积为468.10 km2,覆盖建成区82.42%,区域服务人口322×104人,覆盖建成区人口的92.88%,该范围覆盖了建成区的大部分区域和人口。就15 min步行生活圈而言,平均半径为812.75 m,平均面积可达2.10 km2,超过《城市居住区规划设计标准》中生活圈用地规模最小1.3 km2的要求。

图3 乌鲁木齐市中心城区社区生活圈划定Fig.3 Community living circles in the central districts of Urumqi City

按照新疆《15分钟居民生活圈建设技术标准》,100×104人口以上城市生活圈居住人口建议为1.5×104~3×104人。目前乌鲁木齐市3426个15 min 步行生活圈平均服务人口为29423 人,基本已达规定上限。生活圈服务人口有较明显的区域差异,50.00%的生活圈服务人口高于3×104人,24.84%的生活圈服务人口低于1.5×104人。

3.2 生活圈建设水平测度

3.2.1 生活圈设施建设水平测度经测算,得到3426 个15 min 步行生活圈7 类设施的点密度、覆盖率、最近距离、人均享有量和满意度占比。将其代入熵值法进行计算,结果表明,不同类型的生活圈公共服务设施的建设水平存在较为明显的差异。通过对比发现,商业服务类建设水平最好,得分达2862.48 分,远高于其他设施类型;健康管理、教育、日常出行3 类设施处于中游水平,得分在400~550分;文化活动、运动、市政3类设施表现较差,得分在200~350 分(图4)。这与肖凤玲等[39]关于乌鲁木齐市公共服务设施空间配置评价的结论基本一致。对于表现较差的设施,主要由于设施数量不足和布局不均衡,造成了点密度、覆盖率、人均享有量和临近距离偏低。

图4 公共服务设施指标层得分比重及得分Fig.4 Score proportion and score of indicator layer for public service facilities

在客观指标测度方面,各类设施的点密度、人均享有量的测度值整体较高,覆盖率、最近距离相对较低。除垃圾转运站外,其余公共服务设施点密度、人均享有量对整体建设水平影响程度高于设施覆盖率、临近距离。商业服务设施中便利店、餐饮服务、物流快递设施覆盖率均超过90%,提供的服务可获得性较高,尤其是餐饮服务设施的点密度高达36.27 个·km-2。健康管理设施中卫生服务中心(站)、诊所、医院覆盖率均高于65%,养老院布局数量相对较少,点密度为0.34 个·km-2,平均每个生活圈只能为50.52%空间范围提供服务,不能保障15 min步行生活圈内老年人口的养老服务。以基础保障功能为主的小学、幼儿园、文化站、文化馆、消防站、地铁站的覆盖率较低。按照《社区生活圈规划技术指南》规定,幼儿园服务半径应为300 m,乌鲁木齐市社区生活圈幼儿园覆盖率仅有34.94%。此外,养老院、文化站、公园与广场、垃圾转运站与消防站、地铁站均存在与小区距离过远的问题。公园广场人均享有数量少,从人均绿地面积看,乌鲁木齐生活圈内人均享有面积达到10.93 m2·人-1,低于2021 年全国人均公园绿地面积14.87 m2·人-1,距《新疆维吾尔自治区城乡建设领域碳达峰实施方案》(新建科〔2023〕1 号)要求2025 年人均公园绿地面积15 m2·人-1仍有距离。

居民满意度评价的结果与指标测度的结果接近。商业服务设施是居民满意度最高的设施类型,满意度达到60%,其次为健康管理、运动、市政设施、日常出行类设施,满意度较低的是教育、文化活动。

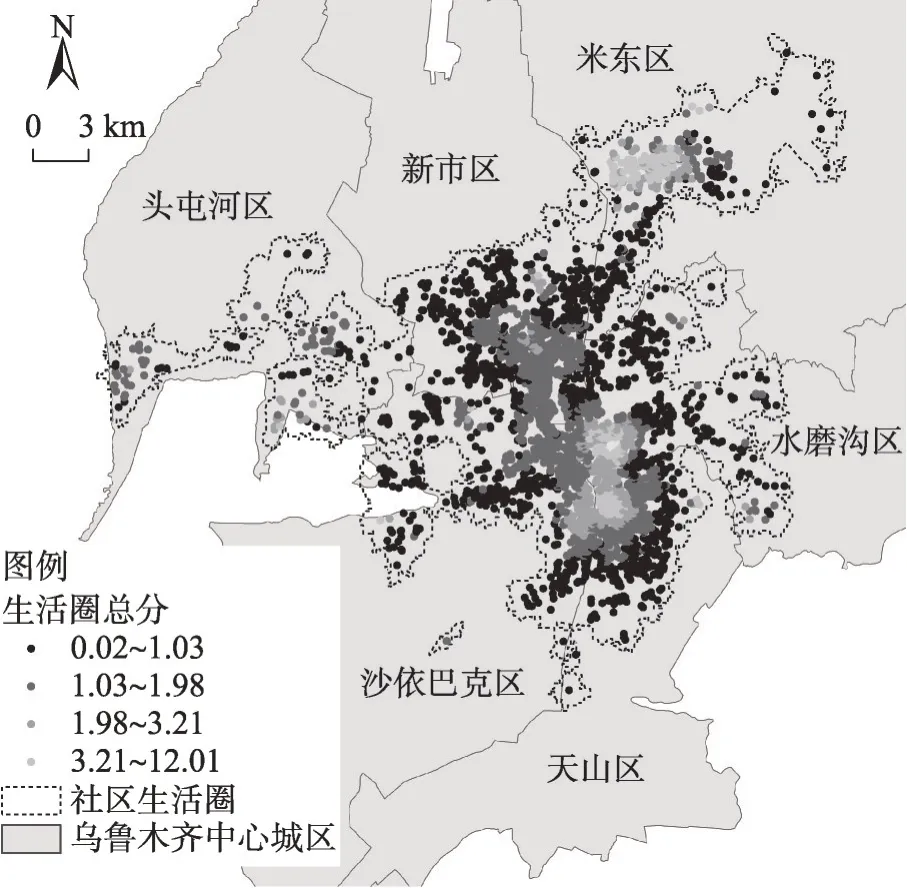

3.2.2 生活圈建设水平的区域分异测度乌鲁木齐市生活圈建设水平在空间上呈现出分异趋势。城市中心地段的生活圈建设水平高于边缘区域,在天山区、水磨沟区、米东区的中心区域集聚现象明显(图5)。天山区是乌鲁木齐市老城区,新华北路街道片区是乌鲁木齐市最早建设的区域,各类设施布局相对完善,生活圈建设水平最高。

图5 生活圈得分Fig.5 Scores of living circles

天山区、水磨沟区、沙依巴克区和新市区的点密度明显高于米东区和头屯河区,说明设施布局的数量和分布多集中在中心4 个城区(表4)。从空间上看,天山区、沙依巴克区与水磨沟区交界区域生活圈建设情况较好。东部的米东区高分生活圈集聚明显,主要是因为该区域人口数量少,在设施相对聚集的区级中心,人均享有量指标层得分高,导致生活圈总分高。餐饮设施、停车场(库)设施在整体测度中分值占比较大,餐饮服务类设施和停车场(库)在城市区级中心分布越密集的区域生活圈测度得分相对更高。

表4 各区生活圈指标层得分Tab.4 Living circle indicator layer score by districts

3.2.3 不同类型设施对生活圈建设水平的影响差异在健康管理类公共服务设施中,诊所及医院设施对建设水平测度的影响明显高于卫生服务中心(站)和养老院。教育类公共服务设施具有一定必要性,初中、小学、幼儿园的影响程度明显低于托儿所。文化活动类公共服务设施的分布密度比人均享有量对建设水平测度的影响作用更为突出,其中文化活动中心得分远高于文化活动站和文化展示场馆。运动类公共服务设施中体育馆(场)、健身房得分高于公园和广场。商业服务类型公共服务设施分布密度和人均享有量高,但覆盖率、临近距离及满意度则相对较低。市政类设施建设水平测度值最低,主要原因是派出所、垃圾转运站、消防站设施的分布密度和人均享有量相对较低。日常出行类公共服务设施的人均享有量得分远高于点密度。停车场、公交车站高于轨道交通。其中,各类设施中表现较差的多为基础保障型设施,如健康管理设施中的养老院、教育设施中的初中、运动设施中的公园和广场。

4 讨论

本文探索了社区生活圈范围划分和建设水平测度的方法,并以乌鲁木齐市为例进行实证研究。从研究结果看,目前生活圈建设水平不均衡,中心区域建设水平普遍明显高于边缘区域,这一现象在上海[40]、乌鲁木齐[39]等案例研究中均得到了印证。不同公共服务设施建设水平存在差异,对生活圈整体建设水平的影响也不同。在武汉市[41]的案例研究中,生活圈建设水平与商业服务类设施布局具有关联性,商业服务设施少的地方,居民消费力低,对周边配套设施的带动作用较弱,从而影响生活圈设施体系的完整性,这一结论与本文类似。

在研究方法上,本文将Mapbox时空圈数据融入步行规划时空圈中使用,降低了步行规划出行链空间化过程中,网格大小对研究区范围准确性的影响,而步行规划数据弥补了Mapbox时空圈基底路网数据时效性上的不足。同时这2种数据获取难度相对较小,在乌鲁木齐市的案例分析中得到了有益的实践和较为合理的结果。由于城市是共享空间,居民活动范围会有动态变化和重合的可能,导致生活圈划分过程中人口计算可能存在重合,该现象在北京市[17]和西安市中心城区案例[19]研究中同样存在。在未来生活圈服务人口研究中,可考虑进一步改进测算方法,从而更准确地从人口方面表述生活圈的服务能力,为社区生活圈建设提供建设性意见。

5 结论

本文提出从生活圈空间范围到建设水平综合评价的测度逻辑,基于步行规划数据、Mapbox 时空圈、POI等大数据,通过合并步行规划时空圈和Mapbox时空圈,得到时效性、准确性较好的15 min步行生活圈范围,依托设施空间布局、可获得性及居民满意程度构建包含客观建设与居民主观感知的综合评价体系,为研究区生活圈建设提供技术方法支持。鉴于此,以乌鲁木齐市中心城区为例,进行实证研究,检验了生活圈划分方法的可操作性和实践价值,通过测算得出:

(1)乌鲁木齐市15 min步行生活圈平均半径为812.75 m,平均面积可达2.10 km2,平均服务人口为29423 人,满足《城市居住区规划设计标准》和新疆《15分钟居民生活圈建设技术标准》的规定,属于较为适宜的生活圈范围。

(2)生活圈建设水平存在区域分异,各区中心区域和老城区集聚的现象明显,城市中心地段的生活圈建设水平高于边缘区域,设施数量和分布密度高。餐饮服务类设施和停车场(库)在城市区级中心分布越密集,生活圈测度得分相对越高。

(3)基础保障功能型设施建设水平偏低。健康管理类型中养老院和卫生服务中心的建设水平低于医院,教育类型中托儿所建设水平高于保障义务教育的幼儿园、小学、初中,运动类型中公园、广场建设水平低于健身房,商业类型中建设水平最低的是便利店,市政设施类型中垃圾转运站的建设水平最低,日常出行类型中轨道交通设施是主要的建设短板。

(4)各类设施的点密度、人均享有量测度值整体较高,覆盖率、最近距离和满意度相对较低。商业服务类建设水平高于健康管理、教育、日常出行类设施,文化活动、运动、市政类设施建设水平较低,主要是设施数量不足和设施布局不均衡所导致的。