2023版《ESPEN实践指南:家庭肠外营养》解读

彭国庆,王小梅,王 瑞,余 欢,龚莉雲

重庆医科大学附属第二医院,重庆 400010

家庭肠外营养(home parenteral nutrition, HPN)是指在专业营养支持团队(nutritional support team,NST)指导下,让病情相对平稳且需长期依赖肠外营养的特殊病人,在家中接受营养支持[1]。家庭肠外营养在20 世纪60 年代末实现,被认为是现代医学的重要组成部分。家庭肠外营养是良性或恶性疾病导致慢性肠道功能衰竭(chronic intestinal failure,CIF)病人的主要救命疗法,可有效提高病人的生活质量,减少医疗费用并节省医疗资源,具有良好的社会效益[2]。此前,欧洲临床营养与代谢协会(European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, ESPEN)于2009 年颁布第一部家庭肠外营养指南[3],并在2020 年结合病人视角针对家庭肠外营养安全管理对指南进行更新[4]。随着研究深入,2023 年ESPEN 再次更新《ESPEN 实践指南:家庭肠外营养》[5],推荐内容未做大幅度更新,但改变了以往的问答模式,将建议及声明以流程图形式呈现,并对评论进行精简及更新,更有利于相关人员在临床实践中的理解与使用。该指南从临床实用性出发,对家庭肠外营养实际应用过程中的综合内容做出71项相关建议、5 项声明。目前,欧美国家家庭营养支持普遍,但我国院外营养支持环节薄弱,诸多因素导致家庭肠外营养工作在院外开展困难,且缺乏家庭肠外营养规范标准[6]。该指南的发布可为我国家庭肠外营养指导实施提供理论参考和实践思路。现对该指南主要内容进行解读,以期为我国家庭肠外营养规范化管理提供有益参考。

1 指南概况

《ESPEN 实践指南:家庭肠外营养》以先前相关指南[4]为基础,提供最新证据和意见,创建包含实用流程图的“ESPEN 实用指南”,可为家庭肠外营养临床实践提供适当且安全的建议。该指南根据ESPEN 指南标准操作程序制定,采用苏格兰校际指南网络推荐的方法[7]和ESPEN 标准操作程序[8],将所选文献划分为1~4 个等级,根据所分配的证据将推荐意见级别分为A级/B 级/0 级/优 质 实 践 意 见(good practice points,GPP)级。所有建议不仅基于证据,还经过专家共识过程,依据ESPEN 成员同意与否,对其发表的评论划分为强烈共识、共识、大多数同意和无共识4 个级别,同意>90%时即为强烈共识。该指南所有的建议都得到了>90%的同意,均为强烈共识。指南从家庭肠外营养适应证、中心静脉通路装置(CVAD)与输液泵、输液导管与CVAD 部位的护理、营养混合液、程序监测和管理6 个方面提出71 条建议、5 项声明。

2 指南内容解读

2.1 家庭肠外营养

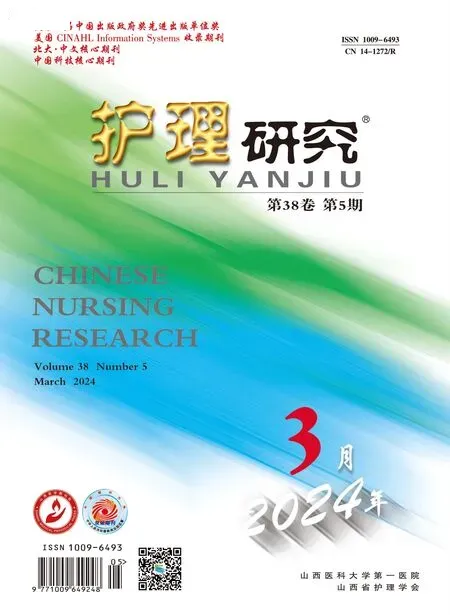

《ESPEN 实践指南:家庭肠外营养》从家庭肠外营养适应证、适宜人群及安全标准3 个方面对家庭肠外营养适应证进行详细推荐。见图1。

图1 家庭肠外营养的适应证

2.1.1 家庭肠外营养适应证及适宜人群

《ESPEN 实践指南:家庭肠外营养》推荐家庭肠外营养适用于无法通过口服或肠内营养途径满足其营养需求且能够在院外进行安全管理的病人(GPP 级,强烈共识,同意率95.8% )。关于家庭肠外营养适宜人群,该指南与我国《中国成人患者肠外肠内营养临床应用指南(2023 版)》[9]内容一致,主要用于以下4 种临床情境:1)非恶性疾病引起的短暂性可逆或永久不可逆慢性肠道功能衰竭(B 级,强烈共识,同意率94.7%);2)恶性疾病引起的慢性肠道功能衰竭病人(0 级,强烈共识,同意率95.8%);3)患有慢性肠道功能衰竭且预期寿命超过1~3 个月的晚期癌症病人(B 级,强烈共识,同意率90.0%);4)无法或不想通过口服/肠内途径满足其营养需求的非慢性肠道功能衰竭病人(GPP级,同意率89.5%)。除明确家庭肠外营养适宜人群外,该指南还指出家庭肠外营养无绝对禁忌证,但当癌症病人未充分了解家庭肠外营养目的及利弊,应禁止家庭肠外营养治疗。对于癌症病人,如何准确识别存活足够长时间并从家庭肠外营养治疗中获益的病人是目前临床的一项挑战,值得深入研究。

2.1.2 安全标准

家庭肠外营养是一种复杂的、可挽救病人生命的治疗方法,若在实施过程中未提供个性化、安全、有效和适当的家庭肠外营养方案,可能会导致严重伤害。因此,该指南指出,为确保家庭肠外营养方案的安全性,当病人病情稳定可出院治疗(强烈共识,同意率91.3%)且取得病人或监护人完全知情同意治疗方案(强烈共识,同意率95.7%),经NST 评估病人家庭护理环境适合实施肠外营养(强烈共识,同意率95.7%)且病人能够正确理解并安全实施肠外营养(强烈共识,同意率95.7%)后,NST 则启动对病人和护理人员的个性化教育培训,以便安全地输注肠外营养,并及时识别并发症(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%)。同时病人出院前后需进行详细护理评估,具体评估项目:病人临床、身体、心理、情绪的舒适度/稳定性;肠外营养方案的稳定性(剂量及混合液);所需的家庭护理和支持水平;生活方式/日常活动;康复的潜力;改善生活质量的潜力;学习家庭肠外营养自我管理知识的潜力(病人/护理人员);家庭护理团队的知识和经验(若无法进行自我管理);基础家居安全、设施和一般清洁指导;额外所需设备(如背包、输液泵、病床、输液架);实施家庭护理照顾者的营养混合液、设备及辅助设备;营养液、护理费、家庭肠外营养所需物品的报销制度;24 h 随叫随到且经验丰富的家庭护理照顾者;出院后监测的必要性/可能性(包括预约实验室检查);药物处方及给药细节,且营养混合液应由具有专业医护人员提供(GPP级,强烈共识,同意率95.7%)。NST 还需为病人提供常规或紧急护理,向病人提供适当的24 h 可联系方式(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%)。目前我国NST负责评估病人营养状况及核实家庭情况,制定和调整家庭肠外营养具体方案,实施家庭肠外营养的监控、随访及健康教育。该指南还详细介绍了病人出院前后评估项目,我国学者可结合该指南推荐评估内容及我国医疗情况进一步完善评估内容。

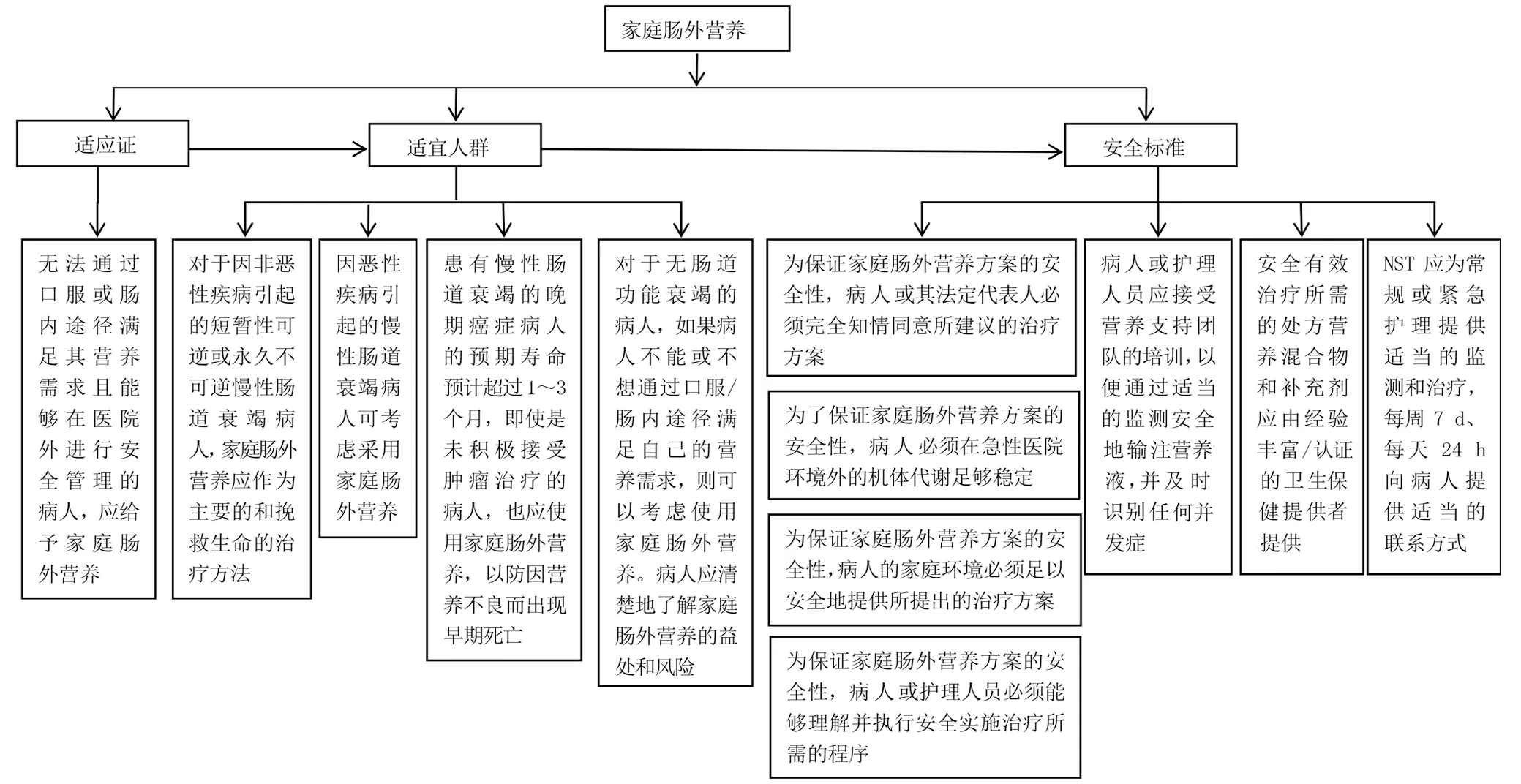

2.2 输注方式及选择

《ESPEN 实践指南:家庭肠外营养》从中心静脉通路装置(central venous access device,CVAD)及输液装置选择两方面对家庭肠外营养输注装置进行详细推荐。见图2。

图2 CVAD 和输液泵

2.2.1 CVAD 选择

CVAD 类型的选择及置管部位应由经验丰富的家庭肠外NST 和病人共同决策(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%)。首先对于CVAD 置管部位,该指南指出对于自我护理的病人,应选择容易看见和触及的部位(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%)。其次,对于CVAD 材质的选择,该指南推荐长期使用家庭肠外营养的病人(>6 个月)使用隧道式CVAD(如Hickman、Broviac、Groshong 导管)或完全植入式中心血管通路装 置(central venous access devices, CVADs)(GPP 级,强烈共识,同意率90.9%);对短期病人(<6个月),则使用经外周置入中心静脉导管(peripherally inserted central catheter, PICC)(B 级,强烈共识,同意率100.0%)。再次,对于CVAD 置管部位,相较于多腔CVAD,单腔为首选方式。推荐通过颈内静脉或锁骨下静脉进入上腔静脉置管(B 级,强烈共识,同意率100.0%),右侧置入CVAD 导管可降低血栓形成风险[10](B 级,强烈共识,同意率95.2%)。最后,关于CVAD 尖端位置,该指南指出无论选择何种材质的导管及置入侧,尖端放置在右心房和上腔静脉交界处水平位置可降低静脉血栓形成风险(B 级,强烈共识,同意率100.0%)。多部指南不推荐PICC 用于长期家庭肠外营养[11-12]。然而,多项研究显示长期使用PICC,其导管相关血流感染(catheterrelated blood stream infections, CRBSI)风险较低,但导管相关静脉血栓形成风险较高[12-15]。因此,目前仍需进一步研究来探讨PICC 在常规临床实践中长期使用的原因及临床结局。

除了强调NST 的重要作用,该指南多项建议均指出病人参与决策的重要性,尊重病人自主选择权,将有助于实现最佳自我护理。医患共同决策强调医患双方平等交流、信息共享、对诊疗方案达成共识的过程,是现代“生物-心理-社会”医学模式的集中体现。目前我国医患共同决策研究起步较晚,政策法律不完备、传统的临床决策模式、医患关系等现实因素使其推行面临阻力。医护人员可借鉴英国开发个人数字助理(PDA)工具的经验,由政府部门牵头,辅之以单位协助,充分利用信息化平台提供病人可查阅的信息资源并引导病人有效获取医疗信息,以提升病人的信息获取能力[16]。

2.2.2 输液装置

目前我国相关指南未对输液装置选择做出明确推荐[1,9,17]。《ESPEN 实践指南:家庭肠外营养》出于安全性及有效性考虑,对于夜间输注肠外营养的病人推荐使用输液泵来监控家庭肠外营养滴注速率(GPP 级,强烈共识,同意率91.3%);对于全天或白天输注的病人,使用便携式输液泵可增加其参加社交活动和工作的可能性,改善病人生活质量(GPP 级,强烈共识,同意率95.7%);对于特殊情况下可暂时使用流量调节器,但不得使用一次性输液器(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%)。研究显示由于输注的液体量大,肠外营养为高渗性液体且输注液体量较大,快速给药或自由输注可能给病人造成严重伤害[18]。因此,输液装置的选择应基于病人自身状况及肠外营养液体情况而定。

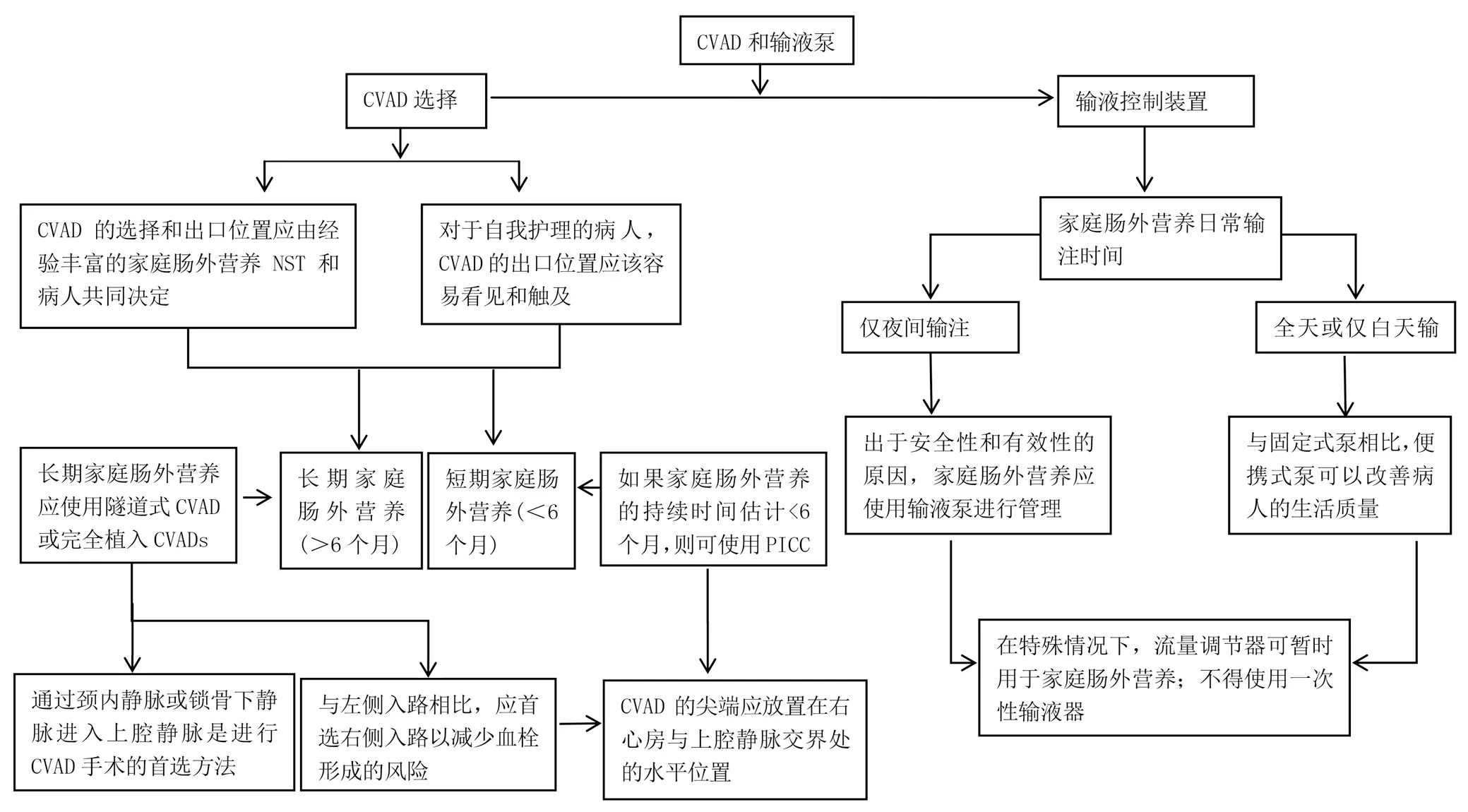

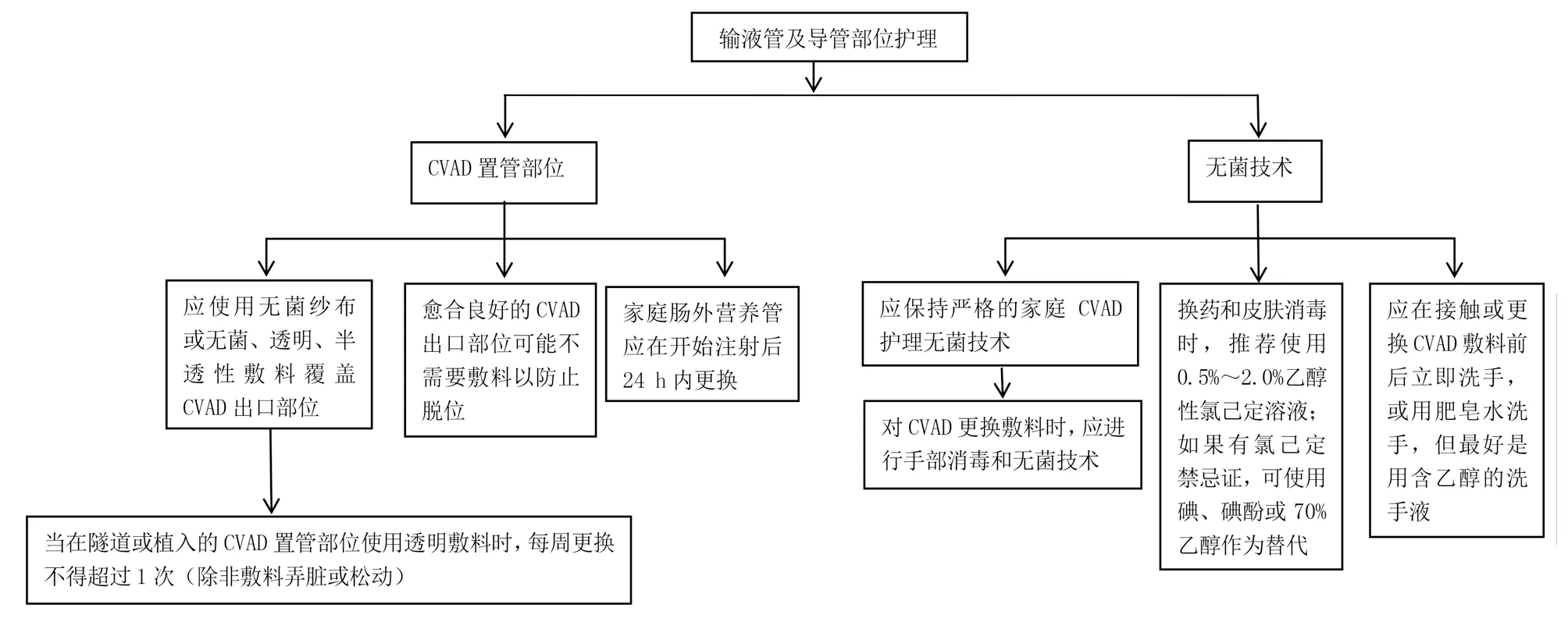

2.3 输液管及导管部位的护理

《ESPEN 实践指南:家庭肠外营养》从CVAD 置管部位护理、无菌技术、连接器管理、CVAD 装置保护、PICC 管理及CVAD 管腔选择6 个方面对输液管及导管部位护理进行详细推荐。见图3、图4。

图3 输液管及导管部位的护理(一)

图4 输液管及导管部位的护理(二)

2.3.1 CVAD 置管部位的护理

我国指南尚未对CVAD 置管部位所使用的敷料种类及更换频率进行明确推荐。首先,关于敷料种类,《ESPEN 实践指南:家庭肠外营养》建议使用无菌纱布或无菌、透明、半透性敷料覆盖在CVAD 置管部位(B级,强烈共识,同意率90.9%)。其次,关于敷料更换频率,推荐透明敷料除非弄脏或松动,每周需更换1 次(0级,强烈共识,同意率95.5%);愈合良好的CVAD 置管部位无须使用敷料防止滑脱(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%)。最后,关于输注装置更换时间,与我国临床实践及指南相同,均建议肠外营养管应24 h 内更换(B 级,强烈共识,同意率100.0%)。目前不同种类的敷料对预防CVAD 置管部位感染存在争议。研究显示使用纱布、胶带和聚氨酯敷料在CRBSI 发生率方面无明显差异[13]。一项系统综述显示,与纱布敷料相比,透明敷料的使用与导管末端感染的相对风险显著增加有关[19]。同时对于敷料更换频率,目前尚无确切证据表明CVAD 换药间隔时间延长与CVAD 相关感染有关[20]。因此,需要进一步研究来探讨敷料种类及更换频率对导管置管部位并发症的影响。

2.3.2 无菌技术

我国指南未对无菌操作过程中注意事项进行明确建议。《ESPEN 实践指南:家庭肠外营养》指出CRBSI是家庭肠外营养病人常见并发症,因此,应保持严格的家庭CVAD 护理无菌技术(A 级,强烈共识,同意率100.0%)。其中,洗手是预防感染的最重要措施。关于洗手时机,该指南推荐在更换CVAD 敷料时,应进行手部消毒和无菌操作技术(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%);接触或更换CVAD 敷料前后立即洗手(B级,强烈共识,同意率95.2%)。关于换药和皮肤消毒所用溶液,推荐使用0.5%~2.0%乙醇性氯己定溶液,如果有氯己定禁忌证,可替代使用碘、碘酚或70%乙醇(A 级,强烈共识,同意率95.0%)。关于洗手注意事项,与我国目前临床实践相对一致,强调无菌操作和手卫生管理对降低感染发生率的重要作用,目前我国洗手多采用“七步洗手法”[21]。

2.3.3 连接器管理

首先,针对连接器的选择,研究显示与肝素帽或三通接头相比,无针接头消毒后使用可减少内部微生物污染,从而降低CRBSI 发生率[22](B 级,强烈共识,同意率100.0%)。因此,《ESPEN 实践指南:家庭肠外营养》推荐使用无针接头来连接静脉导管。其次,关于连接器更换频率,我国临床常规5~7 d 更换1 次,而该指南推荐无针接头更换频率不应超过72 h。最后,关于无针接头类型选择及注意事项,与机械瓣膜装置相比,该指南建议使用带有分隔膜的无针接头(0 级,强烈共识,同意率100.0%),其连接部位使用防菌保护帽(B级,强烈共识,同意率90.9%),清洗时使用适当的消毒剂(氯己定乙醇溶液或70%乙醇),并只与无菌装置相连接,从而可将污染风险降至最低(A 级,强烈共识,同意率100.0%)。

2.3.4 CVAD 装置的保护

首先,关于端口针头的保护,《ESPEN 实践指南:家庭肠外营养》建议每周至少更换1 次端口针头(GPP级,同意率100.0%),CVAD 不应无保护地浸泡在水中(B 级,强烈共识,同意率95.2%)。研究指出若采取防水措施以减少将微生物带入导管的可能性,可允许洗澡、游泳等行为[23]。关于何时更换端口针头目前存在争议。其次,封管液的选择,该指南指出用0.9%氯化钠注射液代替肝素(B 级,强烈共识,同意率95.5%),在CVAD 腔中生物膜形成及导管闭塞风险较低。同时推荐使用安全性和成本效益较好的牛磺罗定作为封管液(B 级,强烈共识,同意率100.0%)。研究显示与0.9%氯化钠注射液相比,使用牛磺罗定溶液者CRBSIs、导管相关静脉血栓形成和闭塞的发生率更低[24]。0.9%氯化钠注射液与牛磺罗定溶液在抗凝、维持导管通畅、预防并发症等效果值得进一步探讨。然而我国临床上多推荐使用肝素或生理盐水进行封管,牛磺罗定作为封管液在国内尚未见文献报道[25]。因此,提示国内学者可进一步探讨牛磺罗定溶液在我国CVAD 中的应用效果,根据个体情况合理选择封管液。

2.3.5 PICC 管理及CVAD 管腔的选择

关于PICC 管理,为降低CRBSI 风险,《ESPEN 实践指南:家庭肠外营养》推荐使用无缝合线吻合装置(B 级,强烈共识,同意率100.0%);为确保长期使用PICC(>1 个月)的安全性,推荐使用导管固定装置可防止导管尖端移位并节省换药时间(0 级,强烈共识,同意率100.0%)。研究显示仍需进一步研究如何培训正确放置和拔除导管可最大限度地减少病人疼痛[26-27]。因此,有必要进一步研究如何减轻病人置管及拔管过程中的疼痛体验。关于CVAD 管腔的选择,该指南推荐使用专用管腔进行肠外营养输注(GPP级,强烈共识,同意率95.5%)。从中心静脉导管(CVC)中获取血液是CRBSI 发生的危险因素[28],故尽量避免从CVAD 抽取血液(B 级,强烈共识,同意率95.2%)。目前尚缺乏高质量研究证实使用专用管腔进行肠外营养可降低感染率。因此,未来研究可进一步探讨使用专用管腔对减少感染并发症的使用效果。

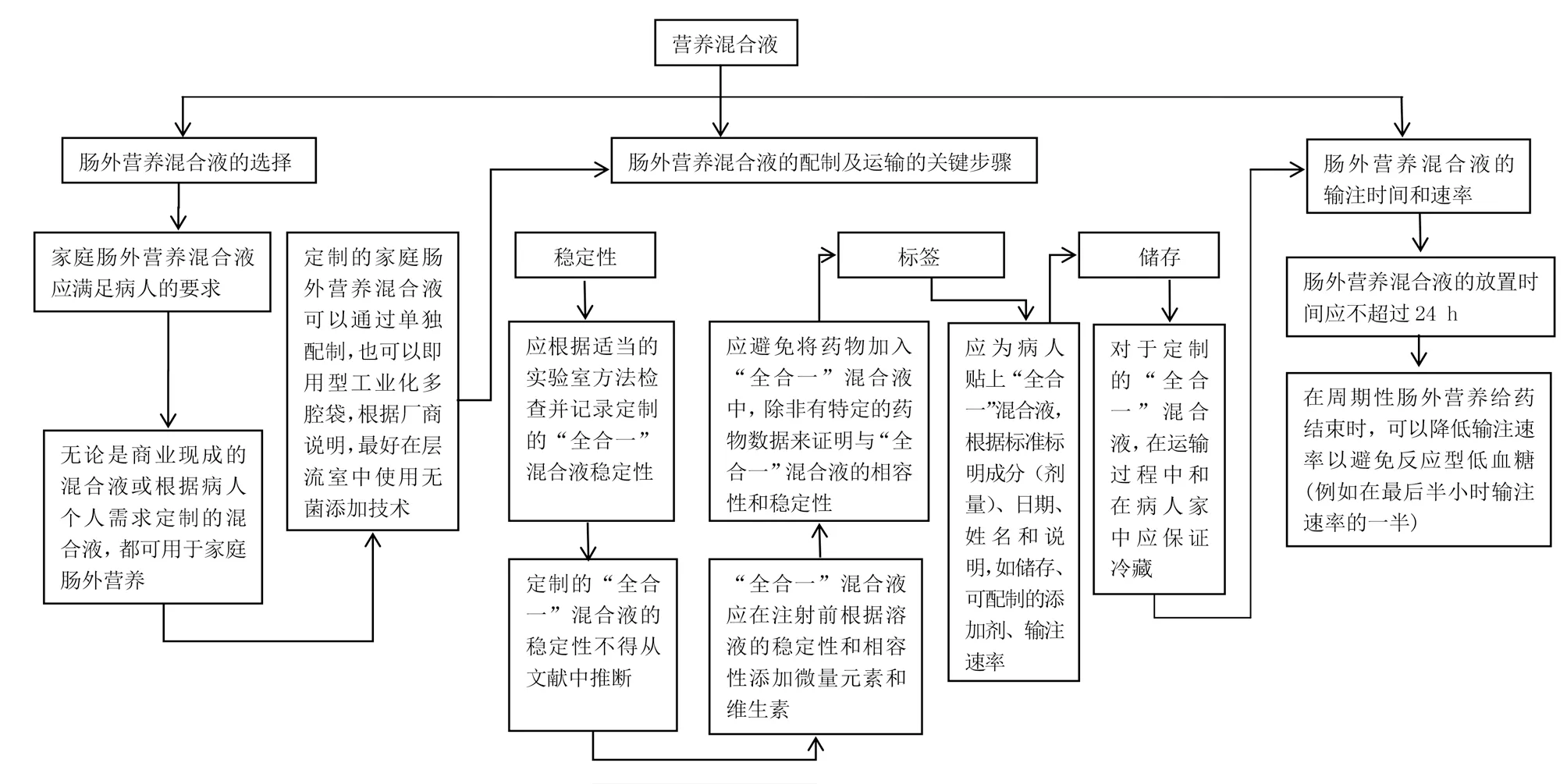

2.4 营养混合液

《ESPEN 实践指南:家庭肠外营养》从肠外营养混合液的选择、混合液配制及运输的关键步骤、家庭肠外营养混合液的输注时间和速率3 个方面对营养混合液进行详细介绍(见图5)。

图5 家庭肠外营养混合液

2.4.1 肠外营养混合液的选择

与我国临床实践一致,《ESPEN 实践指南:家庭肠外营养》指出家庭肠外营养混合液的选择首先应满足病人需求(强烈共识,同意率95.7%),商业现成混合液或根据病人个人需求定制混合液均可用于家庭肠外营养(GPP 级,强烈共识,同意率95.7%)。其中定制的混合液可单独配制,也可使用即用型工业化多腔袋(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%)。目前缺乏对定制肠外营养混合液在家庭肠外营养环境应用优缺点的相关研究[29],故需进一步的研究来比较使用商业现成肠外营养混合液与定制肠外营养混合液对良、恶性肠道功能衰竭病人的安全性、临床结局及成本效益。

2.4.2 肠外营养混合液配制及运输的关键步骤

首先,为保证肠外营养混合液稳定性,《ESPEN 实践指南:家庭肠外营养》与我国专家共识[30]均指出需通过实验室方法检查并记录“全合一”混合液的稳定性(B 级,强烈共识,同意率100.0%)。由于混合液成分复杂,不适合加入药物(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%),且定制溶液的稳定性不能简单通过文献推断(GPP 级,强烈共识,同意率95.2%)。应根据稳定性和相容性数据,在无菌条件下添加微量元素和维生素(GPP 级,强烈共识,同意率91.3%)。其次,为保证肠外营养混合液使用的安全性,该指南指出应为病人贴上“全合一”混合液的标签,主要内容包括成分(剂量)、日期、姓名和说明,如储存、可配制的添加剂、输注速率(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%)。最后,关于定制混合液的储存,该指南推荐在运输过程中和在病人家中应冷藏(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%) 。

2.4.3 家庭肠外营养混合液的输注时间和速率

关于家庭肠外营养混合液放置时间,《ESPEN 实践指南:家庭肠外营养》指出应不超过24 h(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%)。关于家庭肠外营养输注速率,在周期性输注肠外营养结束时,应降低输注速率以避免反应型低血糖(例如在最后半小时输注速率的一半)(GPP 级,强烈共识,同意率93.8%)。我国学者还指出输注速率应根据病人营养需求和医疗状况确定,若希望了解更多相关内容,可详见《肠外营养安全输注专家共识》[17]。

2.5 监测程序

《ESPEN 实践指南:家庭肠外营养》从监测时机、监测模式、监测参数和频率3 个方面对监测程序进行详细推荐(见图6)。

图6 监测程序

相较于我国肠外营养指南及专家共识,《ESPEN实践指南:家庭肠外营养》更加强调对病人进行综合性监测,监测程序包括病人监测时机、监测模式以及监测参数和频率。首先关于监测时机,该指南推荐家庭肠外营养病人进行定期监测(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%),监测时间可根据病人病情及营养支持状态进行调整(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%)。其次,关于监测模式,该指南涉及许多管理相关的因素,不仅推荐对病人和护理人员应接受自我监测家庭肠外营养护理培训(0 级,强烈共识,同意率95.7%),还指出家庭肠外营养监测需NST 与院外护理人员进行合作与沟通(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%)。最后,关于监测参数及频率,该指南推荐营养效果的监测参数包括营养功效、肠外营养耐受性、病人/护理者对输注导管的管理、生活质量和护理质量(GPP 级,强烈共识,同意率95.7%)。参数监测频率与我国临床实践大致一致,推荐临床状况稳定的长期家庭肠外营养病人,应定期(例如每隔3~6 个月)测量体重、体成分和水合状态、能量和体液平衡和生化指标(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%),每年进行1 次临床体征、症状、骨代谢和骨密度评估(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%)。该指南中针对监测参数、频率及监测时机进行详细推荐,若希望了解更多具体内容,可参见该指南原文。

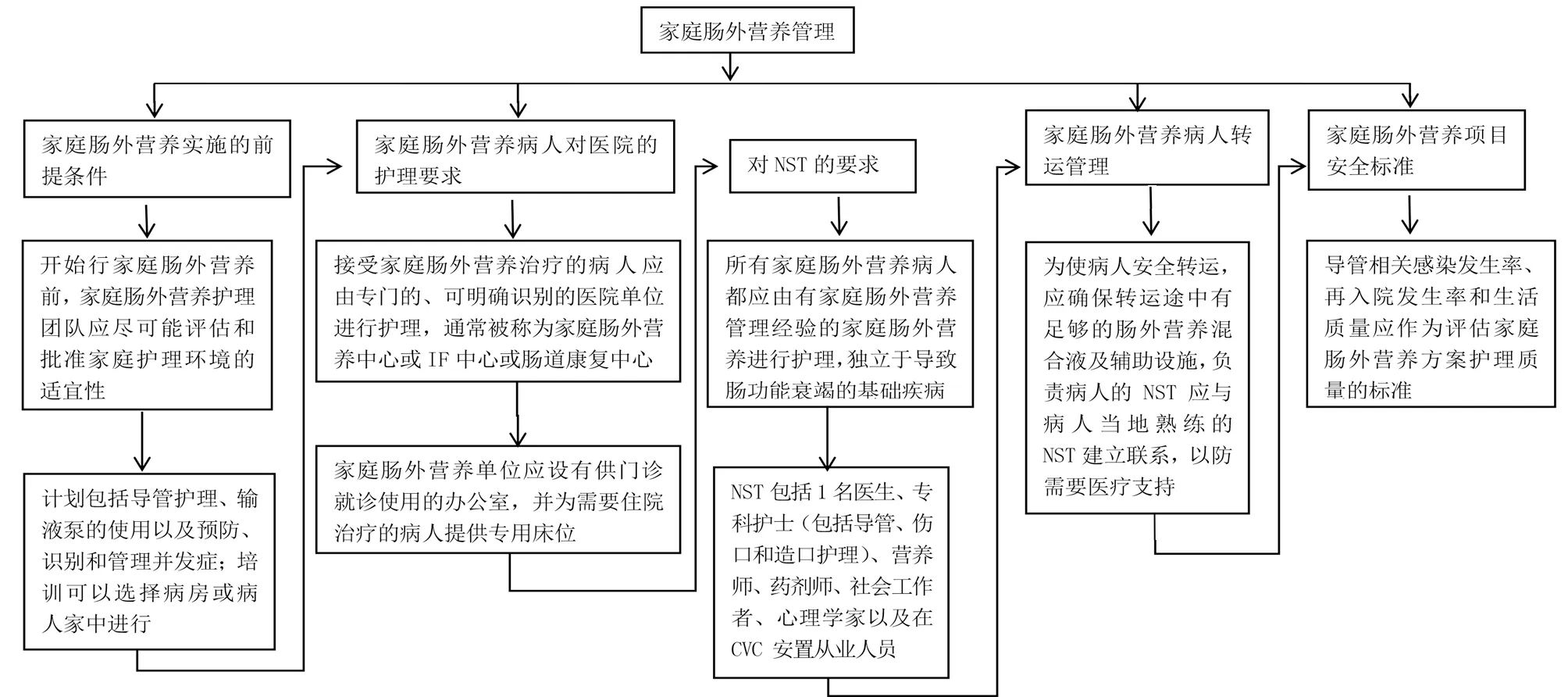

2.6 家庭肠外营养管理

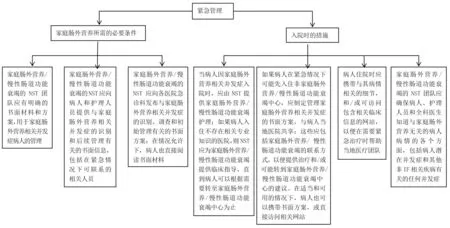

《ESPEN 实践指南:家庭肠外营养》从家庭肠外营养实施的前提条件、对医院的要求、对NST 的要求、病人转运、安全标准及应急管理6 个方面对家庭肠外营养管理进行详细描述。见图7、图8。

图7 家庭肠外营养管理

图8 家庭肠外营养应急管理

2.6.1 家庭肠外营养实施的前提条件

家庭护理环境中肠外营养管理不同于住院病人,肠外营养管理的主要责任从医务人员转移到病人及护理人员,实施过程中存在更多不确定性。因此,《ESPEN实践指南:家庭肠外营养》除提出预防和控制导管感染的建议外,还指出NST 在个性化决策中的关键作用。关于家庭护理环境,该指南建议实施家庭肠外营养前,NST 应评估和批准家庭护理环境的适宜性(GPP 级,强烈共识,同意率91.3%)。关于培训地点及培训内容,推荐选择病房或病人家中,培训内容包括导管护理、输液泵的使用以及预防、识别和管理并发症(GPP级,强烈共识,同意率91.3%)。具体培训内容包括:家庭肠外营养的适应证、方案以及短期或长期目标;知情同意原则;肠外营养所需的配方、设备及用物;学习能力及自我管理及监测的准备情况;书面材料和程序的审查及口头讲解;家庭护理环境(一般清洁度、有无宠物及基本家庭安全);导管护理(预防及控制感染、识别和管理导管相关并发症及现场护理);混合液的储存、处理及检查;若适用,可培训维生素及微量元素的添加、家庭肠外营养的安全管理、输液装置的连接和断开、输注前后冲洗以及定期评估无菌技术等内容;输液泵的使用、程序、维护和故障排除;并发症的预防、识别和管理;常见的错误;可联系的资源和院外支持;自我监测;药物治疗和给药方式(总体方案管理)。研究显示,家庭肠外营养培训可以采取多种培训方式,包括一对一咨询、教学反馈方法、书面讲解、计算机辅助学习和互动演示(录像带和互联网教育)[31-32]。我国学者培训可借鉴此模式。

2.6.2 对医疗机构及NST 团队的要求

我国指南尚未对提供的家庭肠外营养医院和NST要求进行明确推荐。首先,对医院的要求,《ESPEN实践指南:家庭肠外营养》建议家庭肠外营养病人应由家庭肠外营养中心进行护理(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%),家庭肠外营养中心应为家庭肠外营养病人设立门诊及住院病床以监测或评估病人肠道功能(GPP 级,强烈共识,同意率91.3%)。其次,对NST 要求,该指南推荐家庭肠外营养病人应由有家庭肠外营养管理经验的NST 进行护理(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%)。研究表明NST 提供家庭肠外营养治疗对病人生存率和CRBSI 发生率有积极的影响[33]。NST 组成规模一定程度上取决于团队护理的病人数量。最后,关于NST 成员,与我国指南不同。该指南建议团队成员应该是多学科的,除了医生、护士、营养师、药剂师,还强调了社会工作者、心理学家的重要作用(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%)。研究表明家庭肠外营养病人存在身体、心理和情绪压力源,在家庭肠外营养实施过程中挑战更为艰巨,因此,需要对病人进行心理疏导[34]。目前国内对家庭肠外营养病人心理相关研究较少,多数围绕家庭肠外营养的临床应用展开,故需对病人在家庭肠外营养实施过程中存在的心理问题进行深入了解。

2.6.3 家庭肠外营养病人转运管理及家庭肠外营养的安全标准

关于家庭肠外营养病人转运管理,《ESPEN 实践指南:家庭肠外营养》建议当家庭肠外营养病人转回当地治疗时,为保证病人安全,应确保转运途中有足够的肠外营养混合液及辅助设施,负责病人的NST 应与病人当地NST 建立联系,以防需要医疗支持(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%)。关于家庭肠外营养安全标准,该指南还涉及大量护理管理学内容,推荐将CRBSI发生率、再入院发生率和生活质量作为评估家庭肠外营养方案护理质量的3 个关键结局指标(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%)。使用结构-过程-结果模型,可确定和解决需要进一步改进的领域。查阅大量文献发现,目前我国缺乏基于结构-过程-结果模型来构建有助于规范评价家庭肠外营养护理质量及量化改进护理水平的指标体系的相关研究。

2.6.4 应急管理

我国指南未对家庭肠外营养应急管理做出明确建议。家庭肠外营养应急管理可从家庭肠外营养所需的必要条件及入院措施展开。关于实施家庭肠外营养的必要条件,《ESPEN 实践指南:家庭肠外营养》指出NST 应向病人和护理人员提供家庭肠外营养相关并发症的识别和后续管理相关的书面信息,包括在紧急情况下可联系的相关人员(GPP 级,强烈共识,同意率91.3%)。同时NST 应制定书面方案并发放给各合作医院;若情况允许,病人也直接阅读书面方案或访问相关网站进行了解(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%)。关于病人入院措施,该指南推荐病人因家庭肠外营养相关并发症入院时,NST 应该建立适当的信息共享系统并提供护理;若病人因紧急问题入住缺乏相关专业知识的医院,则NST 应确保共享的护理方案已预先传播给当地医院(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%);同时指南强调NST 无法负责病人所有健康问题,因此NST 应确保病人、护理人员和全科医生知道与家庭肠外营养无关的病情,包括病人潜在并发症和非肠道功能衰竭疾病有关并发症(GPP 级,强烈共识,同意率95.5%)。一旦病人建立家庭肠外营养,病人住院时应携带与其病情相关病历和可访问的病例网站,以便在需要紧急治疗时帮助当地医疗团队(GPP 级,强烈共识,同意率100.0%)。综上所述,除了强调NST 在家庭肠外营养发挥重要作用以外,仍强调区域协同医疗信息共享以及完善出院后延续服务体系的重要性。

目前,我国倡导开展从医院到社区及家庭的延续性医疗卫生服务。研究表明随着信息技术的发展,国外学者通过互联网形式在医院、社区和家庭的营养支持和管理中进行应用,并取得一定成效[35]。相比之下,我国的研究仅在单病种疾病信息化管理中部分涉及家庭肠外营养,专门针对家庭肠外营养的信息化建设方面仍处于起步阶段[36]。这提示政策制定者及学者应充分关注家庭肠外营养结合移动技术等信息化手段,科学、严谨地开发适合我国家庭肠外营养病人的方案和计划。

3 小结

《ESPEN 实践指南:家庭肠外营养》基于目前家庭肠外营养管理方面最新研究提出更精细化、全方位的建议。通过对2020 版指南进行精简,提供了更加简洁明了的流程图,更便于其在临床实践中运用。同时为我国家庭肠外营养开展及病人治疗的安全性和有效性提供有益参考。然而,指南中推荐意见证据多来源于国外研究,部分推荐意见中关于家庭肠外营养管理及实施的原始研究证据等级较低,存在争议。故我国学者可根据我国医疗情况和病人个体状况,并结合最新指南的证据和意见进行临床实践。未来仍需要多中心、随机对照试验或高质量原始研究提高证据质量,为我国家庭肠外营养管理指南的更新提供更多符合我国国情的研究证据。