穿越百年胶济看铁路历史风物

陈宇舟 刘翠霞

趣谈胶济火车票

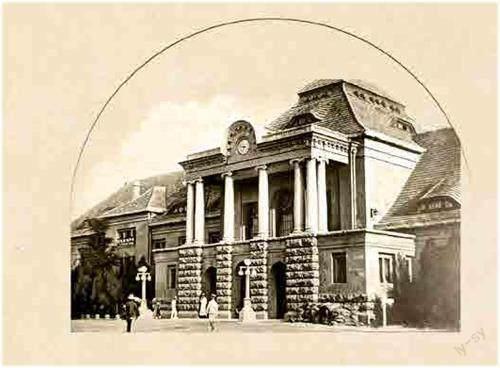

清末山东,火车这种新式交通工具刚刚被大家接受,常常见到坐车赶早的乘客,拿着不同的银元或制钱,通过售票处格窗购买去往沿途的车票,随后在候车室里两排坚实厚重的连椅上等候,喧嚣和嘈杂声充满了一座座车站。

20世纪二三十年代,坐火车出行已经成为当时人们最常见的长途交通方式,但坐火车要过的头道关就是在售票窗口抢票。胶济铁路大车站一般开车前两小时开始发售车票,开车前十五分钟停售;小车站开车前一小时开始发售,列车进站停售,而且只发售当日当次车。

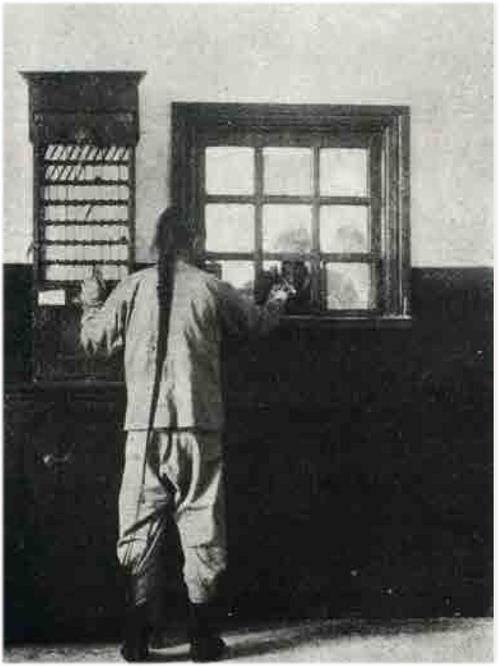

低矮的售票窗口外,围着一道木栅栏,栅栏外乘客一个个伸长着脖子盯着那个小孔,焦急等待着售票开始的那一刻。突然,小孔打开了,大伙一拥而上,你推我挤,争着把钱往小孔里塞,乱作一团,气力稍微虚弱一点恨不能还有性命之忧。

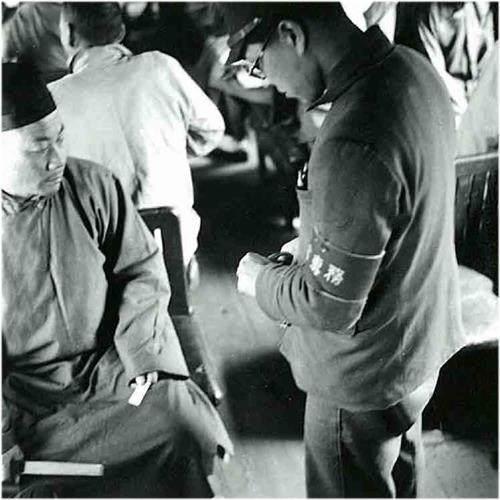

20世纪40年代车务人员检查旅客的火车票

一个窗口只出售某几站之间的票,另一个窗口只出售三等票,还有专售头二等车票的,有的乘客不识字,有的乘客不知道自己要到的车站处于哪些车站之间,只能穿梭于各个窗口,挤进挤出,来回打听,生怕被别人抢了先,这些都给车站售票添了更多的乱子。贩票的黄牛,等着窗口一卖完,他们就会上前找没买到票的人搭讪了。

车站有购票之难,车上还有查票之苦。火车每一站开出后,车上的查票员就开始逐一查票,看看乘客手里车票上的日期、车次、车票等级是否相符,有没有无票乘车或越站越等乘车的。如无错误,查票员就在车票上剪个豁口,表示已经检验过。列车从下一站开出,继续下一轮查票。乘客每过一站就被骚扰一回,搞得查票员累,乘客不胜其烦,心生厌恶。有时候车都进站了,验票工作还没结束,造成列车晚点。

中国铁路早期实行分线管理,因线设局,一条铁路就是一个铁路局,如胶济铁路管理局、津浦铁路管理局。各个铁路局的火车互不联系,给乘客造成了极大麻烦。比如原来从青岛到北京,需要跨越胶济、津浦、京奉三个铁路局,在青岛、济南、天津车站分别购买三个线路的车票。有时候到了济南是早上,可是从济南到天津的车下午才开,乘客只能在那干等。

20世纪30年代的售票窗口

20世纪初的售票窗口

国民政府铁道部成立后,针对这种弊端,大力发展联运,也就是跨线合作。乘客只要买一张青岛到北平的联运票,就不需要在济南再买一次了。行车时刻上,两条铁路也相互衔接,胶济路火车一到,津浦路的车很快就发出,乘客不需再长时间等待。有的线路乘客不需要下车,列车过轨直达终点站的联运票也有。胶济铁路乘客可在青岛、高密、坊子、潍县、青州、张店、周村、黉山、博山、济南等沿途多个车站购买联运车票。此外,胶济铁路还实行了夏季青岛避暑往返减价票。城阳以西各站至大港、青岛往返乘坐头二等车都可以有百分之二十的优惠,自发售之日起一个月内往返都可以使用。

联运票还有一个好处是中途可以下车,只要在车票的有效期内都可以再次上车。一般联运票有效期可以达到列车实际运行时间的三倍。之所以只有联运票才能中途下车是因为联运票大多是需要换乘的,前一趟车一旦晚点,乘客就会赶不上下一趟列车。有了中途下车的规定,假如遇到晚点,可以等待下一趟列车,在有效期内完毕行程。

20世紀40年代一等车内景

趣话车厢等级

中国传统社会的衣食住行无不是等级分明,而火车的出现象征着一种平等,无论何种社会阶层,不分性别与尊卑贵贱,只要能买上车票,就可以享受列车在高速运行中的休闲与快乐,而不必担心以往乘坐二人小轿、四人中轿还是八抬大轿惹祸上身的“僭越”之罪。但火车上的“平等”也是有条件的,因为客车车厢里的座位也分为三个等级。

从舒适度来说,头等车最舒服,设备华丽,座位宽大,还有地毯、化妆室、卫生间。头等卧车只有两个人,分上下两铺,垫褥装有弹簧,床面用皮毯或绒毯,卧具有毛毯、被单,用具有毛巾、拖鞋等物,凡日用必备物品一应俱全,到了冬天还有暖气。二等车也是软垫椅,座位较为宽敞,车里温度和头等一样,只是睡铺要窄小,弹簧也不大软。二等车厢的乘客可以使用抽水马桶,厕所里纸巾、毛巾、肥皂齐备,有人及时清扫。而三等车车座是硬板,厕所简陋,大都在板上挖一圆洞,遗粪经常沾在边上,臭气难闻,遇到人多的时候,乘客也只能是随地大小便了。晚上灯暗人多,没法看书报,更没法睡觉。

20世纪40年代餐车内的场景

夏天三等车靠近机车,乘客一路灰头土脸,而头等车一般在列车后面,几乎不会受此影响。而到了寒冬,客车排列又反过来,车厢通过机车锅炉供暖,头等车最靠近机车,夜间温度能达到三十八九度。而三等车人最多,却没有暖气,大冷天到处都是咳嗽的乘客,像在医院中候诊一样。

胶济铁路开行之初,普通的中国人只能坐三等车,但许多乡民不放心他们的行李、买来的商品或要带到市场上出售的货物交给行李车看管,不愿自己独自去乘坐三等车,所以把箱子和行李包拖到貨车上后,或坐在地板上,或坐在自己的行李上,鱼、肉、蔬菜也杂乱的放在那里,发出一股刺鼻的腥臭味,被戏称为“四等车”。

20世纪40年代乘坐棚车的乘客

在同一列火车上,不同等级的车厢不仅是设施、温度和服务态度差别大,旅客吃饭也大有不同。头等车、二等车的乘客可以到饭车点餐,大都是西餐,有三文鱼、沙丁鱼、牛扒、猪排、咖喱鸡饭、番茄鸡丝饭等;酒水有威土忌、白兰地、啤酒、苏打水、柠檬汁等。有的车上,连菜单都是纯英文的。三等车的乘客大多是自带干粮,或者向沿途各站小贩买。那时候,火车站月台没有栅栏,小贩可以自由进入月台兜售食品。虽然三等车的乘客大多没钱,但毕竟人多,小贩们大多喜欢聚在三等车前兜售,一个铜子一只大鸭梨,十五个铜子一只烧鸡之类。津浦线坐车,在德州站可以买到扒鸡,外带两个发面火烧,拿上车来,烧鸡还热气腾腾的,皮肥肉嫩得很!平绥线坐车,在宣化买一筐葡萄,过沙城买一瓶青梅酒,过南口买一篓白桃,真是好吃!

20世纪初火车上的中德官员

车厢与社会

火车上,人与人之间相互注视,旅客从一个单独的个体,转变成了大众的一员。坐火车成为社会地位的一面镜像,没有听戏品茶的悠闲,有的是不得不算计着的人生,社会众生相在不同的车厢上演,让人能够看清楚自己的位置和处境。

20世纪初的火车,头等车厢里一般是达官贵胄,既舒适又舒心;三等车厢中坐的绝对是平头百姓,拥挤不堪,即繁杂又烦心;中间二等车厢是个碌碌中庸的空间,这里的旅客难以用一句话准确描述。有的热情而世故,有的色厉而内荏,有趋炎附势之徒,有上攀下吝之辈,这个社会阶层最具活动能力,充满挣扎和嘘唏,多有不甘底层,少有大奸大恶,外表光鲜体面的背后又不免被人撕破伪装的尴尬。

车上不少查票员的态度也分等级,夜间查票的时候,在头等车上一般会轻声细语,生怕吵醒别的乘客。到了二等车,嗓门就会提高一些。而在三等车,不光是大吼大叫,还会粗暴地推醒坐在位子上熟睡的乘客。而车上的茶房收了二三等乘客的小账,有时会抱怨给的少了,想多要点,但在头等车上,乘客给多给少他都会老老实实接着,从不敢说半句闲话,谁知道得罪的会是什么大人物。

20世纪40年代火车上的乘客

20世纪早期的乘车男子

在车上,同是买一张票,有的一人占了五六个人的位置。看见寻找坐位的人来了,把头扭向里面,故作鼾声,或者装作病了,或者举手指点那边,嘴里说“前面很空,前面很空”。老实巴交的乡下人听信了他的话,背着行李向他指的前面去另找“很空”的位置。有的人让行李分占了自己左右的两个位置,当作自己的卫队,方皮箱当作自己的茶几。有的人没有行李,把身子扭转来,一个屁股和一支大腿占据了两个人的座位,悠闲地靠在窗边吸烟、看报。碰到找座位的人来了,把报纸堆在大腿上,把头攒出窗外,充耳不闻。还有一种人,用一册书和一个帽子放在自己身旁的座位上。找座位的人请他拿开,就回答说“这里有人”。对方如果不客气地向他提出:“对不起,先生,请把你的箱子放在上面,大家坐坐!”他会指着远处打官话拒绝:“那边也好坐,你为什么一定要坐在这里?”说过又自顾自地看报了。

幸运时拣个靠窗的位置坐下,眺望着窗外广袤而变化无穷的风景。看着站台上汗流满背扛行李的人、喘息狂奔赶火车的人、急急忙忙背着箱子下车的人、拿着红绿旗子指挥开车的人,在你眼里仿佛都干着饶有兴趣的游戏。坐厌了,一上车就趴着睡觉,不顾环境如何嘈杂,只管打着呼噜,直到火车到站下车。有时候忽然醒了,还埋怨火车走得太慢,睡了一大觉才走了两站。看见在车窗上指点谈笑的小孩子,都会觉得没出过远门的人少见多怪。再后来坐火车不习惯睡觉了,看着车上的男女老少挤来挤去,可笑的、可悲的、可怜的,总感觉那就是自己。车厢就是一个人间万象的小社会,更像是人的一辈子!

20世纪40年代火车上的母子

胶济铁路上的女性乘客

清末,火车来到孔孟之乡的山东,众多中国传统女性得以和男人们一样搭乘火车,走向更远的地方。当一双双久在深闺行走的小脚,被人扶持着上车下车,女人眼前的世界就此改变。

火车上的女性乘客,在一个封闭的空间中,长时间面对着众多彼此陌生的人,不仅是近距离相对而坐,而且很可能偶尔对视却始终不相互说一句话,只是用纯粹的视觉感官观看对方外表,却无法获知对方的任何身份信息。与此同时,火车上的女性乘客也在被周围的人长时间审视,甚至评论,无法确认自己是否安全,心理上对未知的揣度,产生着困惑、焦虑、束手无策或烦躁不安。这种人际交往方式比起她们与生俱来的乡村熟人社会和家族内宅关系,显得格外荒谬,新奇之余的尴尬可想而知。

近代小说作家包天笑在《钏影楼回忆录》中,曾写下一段他1904年從青岛乘坐胶济铁路火车去青州时看到的车厢一幕。“在我们的车厢里,便来了一个德国兵,正坐安伯夫人的对面。这些德国小伙子,对于中国的妇女,不大有尊重的态度,目光灼灼地看着安伯夫人。但是你不去理他,他也不敢怎样无礼。安伯却是懂得英文的,他有些看不惯,便操着一句英语说道:她是我的太太。不想那德国兵,也戏谑地操着英语,指指自己的胸脯道:不,她是我的太太!这时安伯夫人已面涨通红,而安伯也弄得很窘。”

20世纪40年代站台上的女性乘客和卖花姑娘

20世纪早期乘坐火车的女子

中国的传统礼法讲究“男女授受不亲”,男女同坐共乘自然不被世俗接受包容。为了迎合中国社会对这一问题的担忧,火车最初来到中国普遍采取了单独设立“女客包厢”“女客候车室”的做法。胶济铁路在《运输条例》中曾规定:“独立乘车的女性,按其要求应尽可能集中起来安排在一个隔间里。只要二等和三等车内至少有3个隔间,就必须安排至少一个女性隔间。”这种“男女有别”的乘车、候车规定,都是针对独行女性的,对于夫妇同行并不强制分开。

民国以后,传统思想被打破,铁路规章里逐渐没有了“男女分坐”的规定,“男女杂坐不以为嫌”成为火车上的社会常态。但在卧铺车厢,铁路管理部门仍然非常严格坚持着“男女分厢”原则,规定性别不同的旅客,除非是夫妻,否则一律不得安排在同一间卧铺包厢。如果两个女性乘客各占一间包厢,再上来男性乘客,看车夫有权将这两名女客合并在同一间,男客独自安排在另一间。如果夫妻两人在一个二等四人间,由于不能和另外两个陌生人同在一个隔间,只能将夫妻二人分开。铁路实行卧车票对号入座后,规定从首号起出售给男性及携带家眷自愿同车厢的旅客,从尾号起出售给单独旅行的女性乘客,避免男女混杂。

梁实秋在《雅舍怀旧忆故知》中回忆与妻子一起乘车的情形:“我们搭的是津浦路二等卧车,二等车男女分座,一个车厢里分上下铺,容四个人,季淑分得一个上铺。车行两天一夜,白天我们就在饭车上和过路的地方一起谈天,观看窗外的景致,入夜则分别就寝。”鲁迅在一封通信中也曾经写道:“间壁的一室中本是一男三女的一家,这回却将男的逐出,另外请进一个女的去。”

胶济铁路博物馆内复原的胶济铁路饭店西餐厅

曾经的胶济铁路饭店

胶济铁路济南站1915年建成的时候,分成了两个部分,东部是候车区,进站上车;西部是经营区,住宿餐饮,互不相通,各有入口。胶济铁路饭店就坐落在胶济铁路济南站主楼的西侧,当年是一家济南知名的西餐厅,胡适等文化名人曾经来此用餐。饭店当年的广告用语是这样写的:“器具陈设,富丽堂皇;水汀浴室,各备其长;中西大菜,选择精良;侍役招待,勤慎周详。联系电话236。”这些也成为西式饭店的特色。

1924年8月27日,《大青岛报》刊登了一则《胶济铁路饭店饭车启事》:“胶济铁路饭店已于8月1日由鄙人接办,日管时代饭食价值既昂贵且其割烹方法不同,而酸咸滋味迥别,所以旅客常有食无下箸之欢也。鄙人接办以来,特请京沪超等厨师,烹调适口,饭店房间清洁,陈设齐备。车内饭堂宽阔、伺侍周到。三等小卖物美价廉,西餐洋酒一切价目均悬有详表,一目了然,务望中外绅商驾临赐顾。”

发布这则启事的人是青岛驻霞仙馆饭店经理丁子明,也就是文中自称的“鄙人”。1924年2月15日,丁子明在胶济铁路管理局组织的“胶济铁路饭店连同青岛济南间客车饭车经营权”招标中,以700元的次高额中标。8月1日正式对外营业,由此把饭店生意从东端青岛沿胶济铁路拓展到西端济南。

位于胶济铁路饭店内的胶济铁路济南站贵宾室

启事中提到“日管时代饭食”,是指1914年日本从德国手中侵占胶济铁路后,接续完成胶济铁路济南新站房,在车站二楼开设“铁道旅馆”用于接待日本军政商人和过往旅客。1923年1月1日,中国政府将胶济铁路收归国有,胶济铁路饭店一并收回。参照济南津浦铁路饭店的经营模式勉强维持了一年,未见起色之下发布了饭店饭车同步招标的公告。

启事中还提到“一切价目均悬有详表”,此言确实不虚。在所附的表格中,丁子明详列了饭店饭车每日三餐及部分酒品的价格:早餐每位七角五分、午餐每位一元二角五分、晚餐每位一元五角;青岛啤酒每瓶四角五分、五星啤酒每瓶四角、大碗香每瓶一元二角、红玫瑰每瓶一元四角、狮牌汽水每瓶二角、双狮汽水每瓶一角五分、碱汽水每瓶二角。

1934年《胶济铁路旅行指南》中刊登的胶济铁路饭店广告

随后的六年多,丁子明往来于青岛济南之间,同时经营着驻霞仙馆和胶济铁路饭店饭车,在饭食种类和服务标准上精益求精,经营收益日渐丰厚。1927年7月出版的《济南快览》中评价:“济南之高等旅馆,如津浦胶济两路自设之饭店。不但组织完备,而建筑亦极壮丽。旅客宴友,亦可代办。自备汽车,接送旅客,是以旅社而兼餐馆也。惜房间太少,不能容纳多数旅客。且对于本路之职员,有半价之优待。房金每日自六元至二元不等。”

1930年,改制后的胶济铁路管理委员会做出了“饭车饭店改归本路自办”的决定:“本路饭车饭店自接收后即由商人丁子明包办,惟数年以来,殊详进步,对于旅客之便利,多未顾及。现经营管理委员会决议,改归自办。”当年底,终止了与丁子明的合同。1931年1月1日,胶济铁路饭店改由胶济铁路自主经营。