冠状动脉CTA 在筛查冠状动脉病变中的应用价值

岳沪宁

(颍上城东医院影像科 安徽 阜阳 236200)

随着我国人口老龄化逐渐加重,冠状动脉粥样硬化患病率呈现出上升趋势。冠状动脉狭窄是比较常见的疾病,比较常见于中老年群体当中,冠状动脉狭窄会给患者的身体健康带来极大影响,现在临床非常重视冠状动脉狭窄、冠状动脉硬化的筛查工作,通过筛查了解疾病发生情况,对于尚未发生但是有可能发生者予以提醒,从而预防疾病发生,提升人民身体素质,对于疾病早期诊断与治疗也有比较重要的意义[1]。冠状动脉造影介入手术在临床上是应用较为广泛的诊断方法,也是冠状动脉狭窄、冠状动脉粥样硬化的诊断金标准,可了解患者的病变情况,如果确定患者存在严重冠状动脉狭窄,应尽快为患者实施介入治疗。但是由于这一检查方式为有创性,同时患者对检查的接受度并不高,受到经济方面限制,难以将其应用于冠状动脉病变的筛查当中。冠状动脉CT 血管成像(CT angiography,CTA)具有无创、简便、低辐射剂量等优势,相比于冠状动脉造影介入手术其诊断准确率也较高,可应用于先天性冠状动脉发育异常等患者的检查中,也能判断患者是否存在正性重构的病变血管[2]。本文主要分析在冠状动脉病变筛查中应用冠状动脉CTA 的价值,现将具体内容报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取颍上城东医院2021 年10 月—2023 年10 月收治的高危冠状动脉病变患者88 例作为研究对象,所有患者均接受冠状动脉CTA 筛查。其中,男性60 例,女性28 例,年龄28~79 岁,平均(56.35±4.52)岁。

纳入标准:(1)所有受检者都属于高危冠状动脉病变,接受冠状动脉CTA 检查;(2)临床资料完整;(3)均自愿参与本研究并签署知情同意书。排除标准:(1)冠状动脉存在畸形病变;(2)冠状动脉经过手术治疗;(3)成像质量较差。

1.2 方法

采用飞利浦64 排128 层螺旋CT 扫描仪,对患者实施冠状动脉CTA 扫描,扫描范围上至气管隆突下,下至心底部,经肘静脉注射碘帕醇对比剂,注射量为70~80 mL,注射速度为5.0 mL/s,扫描18~20 s,触发阈值为150 HU。相关参数设定为:层厚设定为0.7 mm,重建间距设定为0.4 mm,螺距设定为0.3。经扫描之后需要将原始数据传达到后台工作站当中进行多重平面重建(MPR)、曲面重组(CPR),容积再现(VR)等方法重建,同时对其进行最大密度投影分析,由2 名副主任医师对患者的检查结果进行分析评估,意见不一致时讨论决定,必要情况下可对原始图像进行多期相重建,再次对图像进行评估。

1.3 研究指标

(1)以冠状动脉造影结果作为金标准,分析冠状动脉CTA 诊断敏感度、特异度、准确率。(2)根据患者的图像评估冠状动脉狭窄情况,并对其进行分级,分别为无狭窄、Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级,评估标准:Ⅰ级为管腔面积缩小1%~25%,Ⅱ级为管腔面积缩小26%~50%,Ⅲ级为管腔面积缩小51%~75%,Ⅳ级为管腔面积缩小76%~100%。(3)分析不同年龄段的冠状动脉病变情况、不同年龄段患者的冠状动脉狭窄病变程度及影像表现。

1.4 统计学方法

选用SPSS 19.0 统计学软件,符合正态分布的计量资料采用均数±标准差(± s)表示,行t检验;计数资料以频数(n)、百分率(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。采用Kappa检验一致性。

2 结果

2.1 冠状动脉CTA 的诊断效能分析

冠状动脉造影检查阳性68 例,阴性20 例;冠状动脉CTA 检查阳性66 例,阴性22 例。冠状动脉CTA 检查的敏感度、特异度、准确率分别为94.12%(64/68)、90.00%(18/20)、93.18%(82/88),Kappa值=0.813,一致性程度较强。见表1。

表1 冠状动脉CTA 的诊断效能 单位:例

2.2 冠状动脉CTA 对冠状动脉狭窄病变程度的检测结果

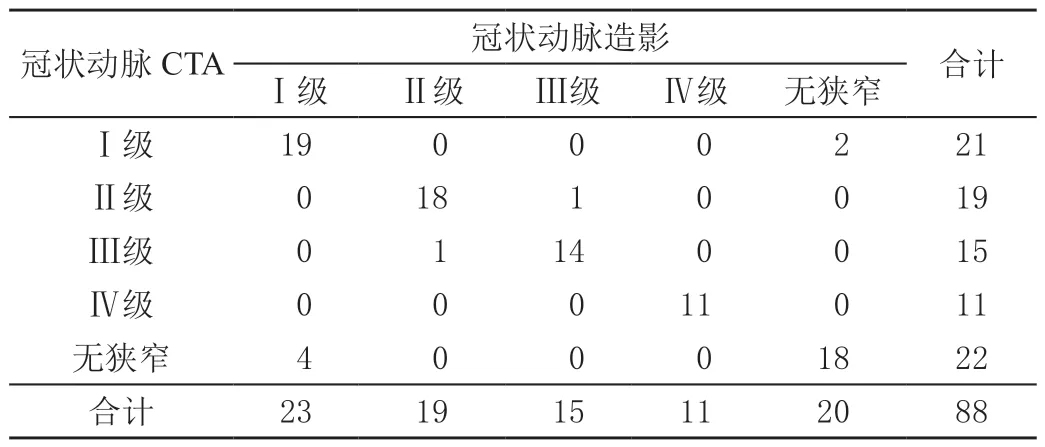

冠状动脉造影检查冠状动脉狭窄病变Ⅰ级23 例,Ⅱ级19 例,Ⅲ级15 例,Ⅳ级11 例,冠状动脉CTA 对冠状动脉狭窄病变程度的检出准确率为91.18%(62/68),见表2。

表2 冠状动脉CTA 对冠状动脉狭窄病变程度的检测结果

2.3 不同年龄段患者的冠状动脉狭窄病变分布

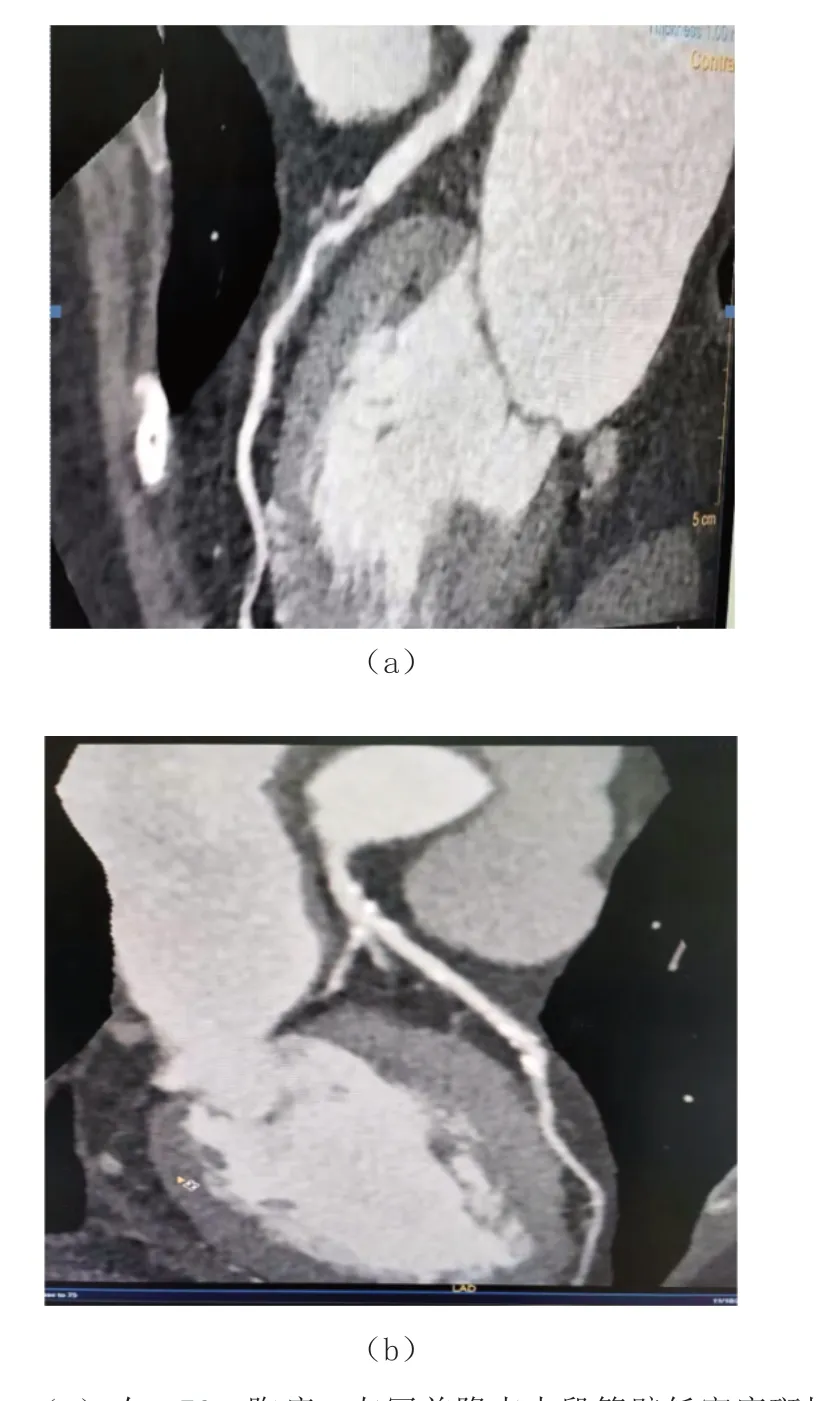

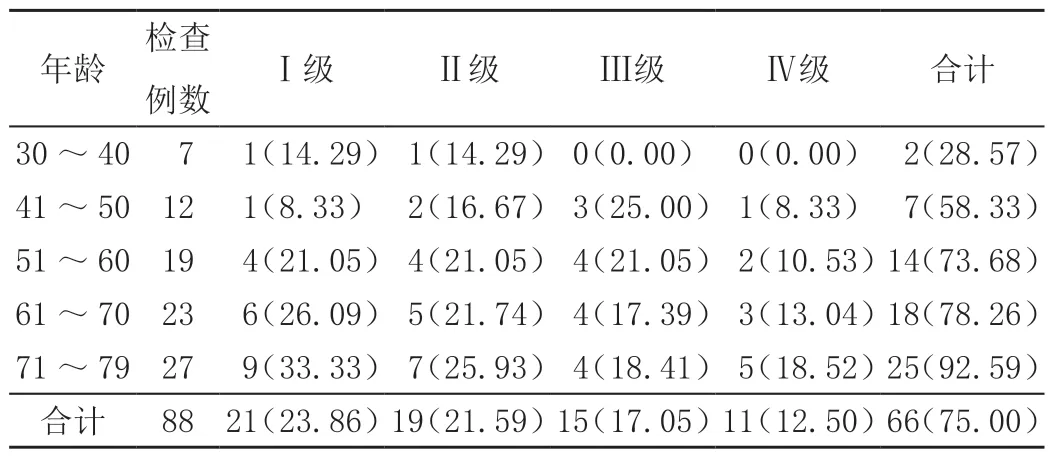

冠状动脉CTA 检查结果显示,随着年龄不断增长,冠状动脉狭窄发生风险逐渐提升,低年龄段患者病变大部分为I 级病变,但随着年龄增长冠状动脉狭窄发病率越来越高,高级冠状动脉狭窄病变发生率越来越高,见表3。以本研究2 例患者作为典型案例,患者影像表现见图1。

图1 2 例冠状动脉狭窄患者影像表现

表3 不同年龄段患者的冠状动脉狭窄病变程度[n(%)]

3 讨论

冠状动脉CTA 应用于冠状动脉病变患者的临床诊断当中能充分显示出冠状动脉形态、开口起源异常情况、桥血管情况等,同时还能根据患者的影像学资料判断患者的管腔狭窄情况以及斑块性质,便于对患者的一般情况进行分析,对制定治疗方案、改善疾病预后都有一定作用[3]。有研究显示,急性冠状动脉事件的发生与冠状动脉粥样硬化、冠状动脉狭窄病变严重程度并没有明显关系,但是与不稳定斑块破裂、斑块性质等有一定关联[4],当出现斑块脱落堵塞冠状动脉分支,引起血栓等情况就会引起急性冠状动脉综合征,对患者的身心健康带来极大的影响。尽管CT 检查并不能直接判断患者的斑块稳定性,但是应用于冠状动脉斑块的性质,尤其是在含脂肪的软斑块、纤维斑块检查当中有比较突出的优势,而后根据斑块内成分测定稳定性。软斑块属于不稳定斑块,容易脱落对管腔产生堵塞作用,从而引起冠心病的发生,对患者的生命安全造成一定威胁。如果患者的斑块属于软斑块,且具有一定局限特点,则需要尽快为患者实施介入支架手术改善疾病预后,如果斑块比较硬且形成广泛硬化情况,则需调整介入手术治疗方案[5]。在为患者实施介入手术之前通常需要予以冠状动脉CTA 检查,充分了解患者的病变血管斑块成分以及斑块位置,对狭窄血管内径进行初步评估,有助于指导临床医师根据患者实际情况选择恰当的支架型号,准确评估患者预后情况,具有一定应用价值[6]。

冠状动脉造影与冠状动脉CTA 对于冠状动脉狭窄程度的诊断当中准确率都较高,针对合并有心绞痛症状或高危冠状动脉狭窄患者可指导患者接受冠状动脉CTA 技术检查,根据检查结果确定是否需要进行进一步冠状动脉造影手术干预,确定患者病情。冠状动脉CTA 属于一种无创检查方法,对于冠状动脉斑块性质,介入治疗筛查冠心病等方面诊断中都有比较好的作用,在无创检查当中,冠状动脉CTA 应用于冠心病当中更加安全、可行[7]。冠状动脉造影作为冠状动脉病变的金标准,临床应用比较广泛,但是这一检查方式为有创检查方式,在筛查中应用受到一定限制,并受患者接受度影响,受检者在接受检查时也可能会出现一些严重并发症,如严重心律失常等[8]。冠状动脉CTA 则成本低、无创、准确率高等优势,将冠状动脉CTA 应用于冠状动脉粥样硬化的检查当中能确定斑块性质,同时对于冠状动脉解剖变异、心肌桥的检查方面也有一定优势,因此,这一技术可以应用于冠状动脉病变的筛查中,尤其是对于高危冠心病患者,是目前临床不可或缺的筛查方法[9]。

本研究结果显示,88 例高危冠状动脉病变患者冠状动脉CTA 检查的灵敏度、特异度、准确率分别为94.12%、90.00%、93.18%;冠状动脉CTA 对冠状动脉狭窄病变程度的检出准确率为91.18%;通过对不同年龄段的冠状动脉病变发生情况进行统计分析,发现随着年龄不断增长,发生冠状动脉病变的概率逐渐上升。分析原因:一方面是随着年龄增长,冠状动脉狭窄病变发生率比较高,高危患者较多,检出冠状动脉病变发生率较高[10]。冠状动脉CTA 的成像技术再进一步提升图像清晰度,预防出现伪影等情况,并能减少X 线曝光时间,在冠状动脉CTA 应用期间还能适当通过低剂量扫描方式减少对患者造成的损伤,时间短、扫描期间产生的辐射少,应用在冠状动脉病变的诊断当中对冠状动脉病变阴性检测率较高,对冠状动脉有无狭窄的诊断筛查价值更高[11]。

冠状动脉CTA 作为一种无创性检查方法,随着影像技术水平不断提升,CT 软硬件技术不断改进,其时间与空间分辨率逐渐上升,扫描速度也在逐渐加快,对于呼吸产生的伪影也有一定改善作用,能针对心脏进行专门检查,尽量降低心脏运动造成的伪影,从而进一步提升其图像质量,高质量图像更能清晰分辨患者冠状动脉及主要分支病变情况,逐渐成为临床常规检查技术。临床上针对心绞痛患者实施冠状动脉CTA 这一检查方法,相比于冠状动脉造影检查,两者诊断符合率对比差异并不明显[12]。同时,冠状动脉CTA 的应用对于微小软斑的显示作用更好,因此,临床上对于心绞痛症状患者或心电图表现并不明确患者可为患者实施冠状动脉CTA 这一检查方式进行筛查,从而确定患者病变情况,为此制定相应的治疗方案,提升患者的治疗效果。将冠状动脉CTA 应用于患者的冠状动脉狭窄病变筛查中,及时诊断避免延误病情引起急性心肌梗死,威胁到患者的生命安全。

综上所述,冠状动脉CTA 应用于冠状动脉病变的诊断价值比较高,可应用于高危患者的筛查,对改善患者疾病预后有一定价值。