抗战背景下《西行漫记》译者社会化行为探析

赵国月 高晓仙

(1.四川外国语大学 翻译学院,重庆 400031;2.长江师范学院 大学外语教学科研部,重庆 408100)

0 引言

翻译因特定的社会服务功能被打上历史的烙印。20 世纪60 年代,后现代史观崛起,催生了历史语境主义方法论范式,强调文本诠释要回归文本最初的写作语境(吴自选,2022:88-89)。同理,对译文的阐释与批评也应寻找文本和时代的契合方式,在特定社会意识的互动关系中建立起有效的语境,才能透视译文在历史语境下的文本形态与历史功用。“如果不能认识到文本的语境,那很大程度上就会曲解语篇并在意义再生中产生错误。”(Nida,2001: Ⅸ)国内外学界已建立有效的研究范式分析译文的历史语境,主张翻译实践要考量历史语境,或通过翻译解读历史,或将翻译事件放置在特定的历史语境中批评。译者作为社会活动参与者与历史创造者,其行为必然受历史语境的制约,对其批评自然不能“去语境化”。

译者行为批评理论突破文本中心主义的静态研究与“文化转向”后的泛文化研究,实现了文本内语言考察与文本外语境考察兼顾、文本批评视域与语境批评视域相结合的动态行为批评视域(李冬冬,2022:115),现已拓展至“文本—语言视域”“行为—文本视域”与“行为—社会视域”三位一体的评价系统。(周领顺,2022)过去十多年以来,国内学者借助译者行为批评理论完成的研究成果推动了译者行为研究乃至翻译批评的发展。然而,原有的译者行为批评范式既要阐释译者的译内行为,还要分析译者的译外行为,一定程度上制约了译者特定行为的深度挖掘,并且超出“求真—务实”连续统评价模式的“超务实”行为无法得到解释,译者行为与历史语境的互动关系及其社会作用更无法得到揭示。只有激活围绕社会的众多元素,对翻译活动的社会性予以充分考虑,才能使评价做到与研究目标一致的全面、客观和科学(周领顺,2022:2)。

1 译者社会化行为与《西行漫记》历史语境

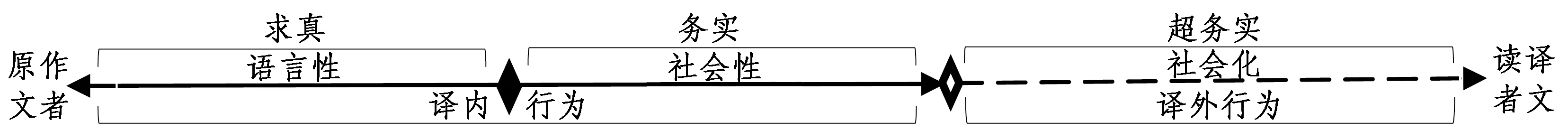

译者行为包括翻译内文本层面的“译内行为”和翻译外社会层面的“译外行为”(周领顺,2014);前者针对翻译的文本属性,后者针对翻译的社会属性。然而,实际的翻译活动表明,译者的译内行为既存在遵循原文语言形式亦步亦趋的直译现象,也存在译者不改变原文意义的前提下,根据译入语语言环境主动对译文语言形式的调整。因此,“译内行为”可细分为语言性行为与社会性行为:前者译文语言形式和意义同时与原文对等,对应译者行为批评理论中的翻译内“求真”行为;后者译文与原文意义对等但语言形式不对等,对应翻译内“务实”行为。“译外行为”则是“完全摆脱原文意义的‘翻译’”(周领顺,2014:225),即社会化行为,是译者对译文做出的超出“翻译”范畴的“非译”或“超务实”行为。概言之,译者行为是译者的语言性翻译行为、社会性翻译行为和社会化非译行为的总和(周领顺,2020:52),如图1 所示。

图1 译者行为连续统

“翻译活动的复杂性常导致译文超出语码转换和意义再现的范围。”(周领顺,2022:1)结合具体的翻译方法,“译文超出语码转换和意义再现的范围”主要靠译者的“删除”“替换”或“添加”等方法来实现。然而,我们必须分层次看待译者所采用的“删除”“替换”或“添加”等方法。韦努蒂(Venuti,1995: 77)认为,“删除”是追求流利译文的有效方式,“如果句法和词汇的特有用法被移除,译入语读者就会错认为读的是原作而不是译作,这正是归化的目标”。韦努蒂强调的是对原文“句法”和“词汇”的改写实现归化,并非改变原文的意义。如果译者通过“删除”“替换”或“添加”改变了原文意义,“在译入语文本中没有留下任何原文的踪迹”(Van Poucke,2012: 147),显然就超出了“语码转换和意义再现的范围”。因此,我们对“删除”“替换”或“添加”要加以鉴别,只有明确翻译内外之别,才能对译者行为作出准确的性质判定。区分标准在于:超出了原文意义的不是翻译,略去了原文意义的不是翻译,改变了原文意义的不是翻译(周领顺,2014:5)。译者这种“超出”“略去”或“改变”原文意义的做法,就是一种“超务实”或社会化行为。

历史语境是特定时期和特定地点存在的社会、宗教、经济和政治环境等。《西行漫记》出版于我国抗战环境最艰苦的1938 年。抗战伊始,中国共产党就倡导建立国内与国外抗日统一战线。1936 年7 月16 日毛泽东在与美国记者斯诺(Edgar Snow)的谈话中提出了中国战胜并消灭日本帝国主义的三个条件,其中前两条就是国内与国际抗日统一战线的建立(毛泽东,2007:443)。面对日本帝国主义的入侵,中国共产党对内要突破国民党的封锁与围剿,联合国民党建立国内抗日民族统一战线,对外“和一切反对日本侵略主义的国家订立反侵略的同盟及抗日的军事互助协定”(毛泽东,2007:355-356)。共产党领导建设国内外抗日统一战线的同时,“翻译在解放区、沦陷区、国统区及国际战区以不同的方式发挥了作用,加速了抗战的胜利”(岳峰 等,2021:44)。1938 年《西行漫记》诞生,其译者行为就有了特殊的时代烙印。从译本生成的历史语境分析《西行漫记》的译者社会化行为,旨在从“行为-社会视域”着手,以增强对翻译活动中意志体的认识(周领顺,2022:2)。

2 译者社会化行为——突破封锁

RedStarOverChina汉译出版面临的第一道难关是突破国民党的白色统治与新闻封锁,这是建立国内与国外抗日统一战线的前提条件。1936 年6 月至10 月,斯诺到访中国西北革命根据地,正值国共第一次合作失败之后与国共第二次合作开始之前。1937 年斯诺在系列报道的基础上形成了具有“高度的文学艺术价值”(冯结兰,2013:105)的非虚构著作RedStarOverChina,首次向外界报道共产党的革命运动,从多个方面向国际社会展示了中国共产党为中华民族解放而艰苦奋斗和牺牲的精神。这本书打破了当时外界对中国红色革命的诋毁,对宣传、介绍中国共产党的信仰、品质、革命信念有着巨大的意义。斯诺揭示,毛泽东及其革命追随者并非国民党污蔑的机会主义“赤匪”(Red bandits),而是致力于国内改革和抗击日本入侵者的革命者。然而,由于国民党的白色统治与信息封锁,国内民众普遍不了解共产党的真实政策与意图。1937 年上海沦陷后,包括胡愈之在内的大批知识界爱国人士为唤醒国民,急需出版能激发国人斗志的“精神食粮”。胡愈之偶然在斯诺住处看到伦敦戈兰茨公司(London VICTOR GOLLANCZ LTD.)寄给斯诺的样书RedStar OverChina,遂向斯诺借来阅读,第一次深入了解到了长期被国民党封锁的共产党。读完后胡愈之便向时任上海八路军办事处秘书长的刘少文求证内容的真实性。核实后,“胡愈之决定设法尽快把这本书介绍给祖国人民”,并向斯诺建议由他来翻译出版这本书。“斯诺非常高兴,不仅立即同意让出版权;而且对原著的文字进行了认真的增删;向胡愈之提供了原书所没有的大量图片;还应邀为中译本写了序言。”(朱顺佐 等,1991:164)

特定语境中的“意识形态”“赞助人”和“诗学”等(Lefevere,2010)决定了译文的特定目的。中共中央于1936 年1 月27 日发出《中共中央为转变目前宣传工作给各级党部的信》并指出:“目前宣传工作最中心最紧急的任务,就是用一切力量去暴露日本强盗的凶暴侵略行动,与蒋介石无耻的卖国政策与欺骗,去说明日本强盗与蒋介石是灭亡中国的当前最主要最凶恶的敌人……”(中共中央统战部,1991:347)但因当时在日寇包围下的“孤岛”上海,租界当局已开始查禁原文本RedStarOverChina,即便翻译完成该书,也没有出版社敢公开出版这种红色书籍(邢建榕,2012)。胡愈之召集大家成立“复社”翻译出版该书,成员有郑振铎、许广平、张宗麟等10 多人。为争取时间,他们把书拆开同时翻译,从翻译到印刷、出版,不到两个月全部完成,于1938 年2 月成功出版了汉译本《西行漫记》。

《西行漫记》能成功突破国民党的白色统治与新闻封锁,除了上述文本外行为之外,还离不开文本层面书名的“替换”式改写。书名RedStarOverChina中的隐喻设置可谓匠心独具,其中“Red Star”隐喻毛泽东本人。斯诺执意要为毛泽东拍一张戴“红星”的八角帽照片,还有1937 年黎明书局出版、汪衡汉译的中文版《毛泽东自传》第1 章的标题——“一颗‘红星’的幼年”均可印证这一点。“在斯诺的眼里,毛泽东就是‘红色中国’上空的一颗熠熠闪光的‘红星’,这不仅代表他自己,而且也代表着中国共产党、中国工农红军和即将崛起的‘红色中国’ 。”(人民教育出版社 等,2007:26)这样一本书名公开宣扬红色革命和红色中国的书籍在当时环境下出版是不可能的,因为当时上海租界当局对中日战争宣告中立,国民党统治区继续新闻封锁,“中译本用了《西行漫记》这个书名,作为掩护”,其中的“西行”暗指中国共产党在中国西北部的革命根据地(胡愈之,1979:1-3)。

译者“替换”书名的社会化行为旨在突破国民党的白色统治和新闻封锁,而译者在文本具体内容的处置上无不体现出革命斗争的复杂性,面对国内与国际抗日统一战线的建立,译者的社会化行为表露无遗,特别是改写原文中不适宜译文所处历史语境的内容。

3 译者社会化行为——建立抗日统一战线

赫曼斯(Hermans,1985: 11)坦言:“所有的翻译都为特定的目的隐含着对原文本一定程度的操纵。”由于特定语境的限制,译者为满足社会的特定的需求改写原文,或增或删,将原文内容改变为“译者个人的东西”(周领顺,2014:76)。《西行漫记》译者通过“删除”“替换”或“添加”等手段改写不适宜当时历史语境的内容,实现译者行为的社会化。

3.1 维护党内团结

确保党内团结是建立国内统一战线的大前提。中国共产党成立后历经无数斗争考验,克服了党内各种错误倾向,终于在1935 年的遵义会议上确立了毛泽东在党中央和红军中的领导地位。然而,当时中国共产党内部仍充斥着各种杂音,严重影响党内团结,更影响着抗日统一战线工作的展开。为此,译文通过“删除”来弱化党内杂音。原文第2 章第2 节“The Insurrectionist”有一段内容写到赵士炎、顾顺章、罗亦农、陈延年等多位革命人士先后被害,作者以扩注方式详细介绍了陈延年的身份,具体如下:

例(1) 原文:Chao Tse-yen,Ku Shun-chang,Lo Yi-ming,and Ch'en Yen-nien (son of-Ch'en Tu-hsiu,a founder of the Communist Party of China,and later imprisoned at Nanking)and dozens more of Chou En-lai’s close co-workers in the Shanghai uprising,were seized and executed.(Snow,1938: 47;句中下划线为笔者所加,下同)

译文:赵士炎、顾顺章、罗亦农、陈延年 [陈独秀的儿子(删除)]以及周恩来的许多同志们,先后被杀。(斯诺,2012:94;删除标记为笔者所加,下同)

例(1)译文删除了原文扩注部分陈独秀的详细介绍。陈独秀为中国共产党的发起人之一,在早期对推动中国革命发展做出过重要贡献。但在第一次国内革命战争后期的1925 年,他犯了右倾机会主义错误致使革命失败,1929 年被开除党籍。在1937 年卢沟桥事变前,陈独秀始终反对国共合作,坚持“托洛茨基主义”,发表了大量文章批评斯大林、苏共、共产国际和中国共产党。抗日战争全面爆发后,中共中央有意挽救陈独秀回到党内工作,并向他提出三个条件:一是公开与托派组织划清界限;二是公开表示拥护抗日民族统一战线政策;三是在实际行动中表现出诚意(朱洪,2011:367)。然而,陈独秀始终没有明确答复,以沉默表示拒绝。在这种背景下,1938 年翻译出版的《西行漫记》完整再现描述陈独秀身份的内容就不合时宜。要知道当时“对于从事共产主义运动和左翼运动的人来说,保持和所谓‘托派’之间的距离,是一个极为重大的问题”(石川祯浩,2016:105)。译者基于“删除”的社会化行为与“托派”思想保持了距离,弱化了陈独秀在中国共产党内的身份与地位,有利于中国共产党内部的团结与统一,为国内抗日民族统一战线的建立创造了前提条件。

3.2 建立国内抗日民族统一战线

开展翻译批评,批评者要借助各种材料重返历史现场,“研究者需在整体观的方法论指导下,将批评置于政治、经济、文化、教育等多重因素纠缠共生的历史框架中”(李金树,2021:61)。斯诺在到访西北革命根据地之前已经在中国工作生活了七年,深知国民党和蒋介石的所作所为,对蒋介石基本持否定的态度。特别是1931 年发生的“九·一八”事变和次年发生的“一·二八”淞沪抗战,“彻底改变了斯诺对蒋介石的认识”,“美国人同情蒋介石时,他开始厌恶蒋;美国人支持蒋介石时,他呼吁抛弃蒋”(张小兵 等,2006:61-62)。这种态度在RedStarOverChina以及斯诺其他作品如《复始之旅》(JourneytotheBeginning)中也有表露。然而,在斯诺为复社版汉译本《西行漫记》所做的序中,却出现了与斯诺的蒋介石观相矛盾的一句话:

例(2) “战争所促成的大的变化之一,就是中国国民党和民族资产阶级中间的进步分子,在蒋介石委员长的贤明领导之下,恢复了他们的革命意志。”(斯诺,2012:3)

现存所有RedStarOverChina版本中都不见斯诺为复社版《西行漫记》所作的序,但根据斯诺当时对蒋介石的态度,他必然不会刻意美化蒋介石。鉴于当时国内抗日民族统一战线建设的需求,译者在翻译斯诺序言时有意夹带自己的东西美化蒋介石,自这是情理之中的事,其目的自然是为了国内抗日民族统一战线的建设。这种观点也能从专门研究中国共产党史的日本学者石川祯浩(2016:108)的推测中得到印证:“‘在蒋介石委员长贤明领导之下’的字句,这应该不是斯诺的话,很可能是胡愈之等人鉴于当时的政治形势润色而成的。”

译者对蒋介石形象的刻意美化就是译者社会化行为的产品,目的是树立蒋介石的正面形象以利国共第二次合作,建成国内抗日民族统一战线。此外,译者还删除了原文对蒋介石较为负面的描写。原文记述,西安事变发生后何应钦派几队飞机在西安城上空示威,“有几架飞机(是献给蒋委员长祝寿的礼物)轰炸陕西境内的渭南华县,炸死几个工厂的熟练工人”(斯诺,2012:676),蒋介石得知此事后反应如下:

例(3) 原文:When he learned of the bombing,Chiang Kai-shek writes in his diary,he was “very glad”.(Snow,1938: 411)

译文:(删除)

当时正值国共合作扩大国内抗日民族统一战线的关键时期,蒋介石这种幸灾乐祸的表现对其不利,译者删除该部分内容以维护其形象。再如徐海东给斯诺讲述国民党军队对根据地民众的残暴行为时有如下对话:

例(4) 原文:“Do you mean to say these were the troops of the National Government?” I interrupted.

“Yes,they were the 13th Army Corps of General T'ang En-p'o,and the Third Army Corps of General Wang Chun.Generals Sha Tou-yin,Liang Kuan-yin,and Sung T'ien-tsai were also responsible.”(Snow,1938: 308)

译文:(删除)

例(4)这两段的译文消失不见,“因该书在中国已实现国共合作的时期得以出版,所以删除了对国民党的批判言论……1936 年可以说国民党是共产党的敌人,但在1938 年初国共合作抗战的中国,这些内容显然是不合适的”(石川祯浩,2016:107)。译者的这种社会化行为是译者“在外在客观性因素和主观性目标因素的共同作用下超越翻译范畴的行为表现和结果”(周领顺,2020:52)。

3.3 建立国际抗日统一战线

“翻译批评研究应该把批评的生产放置在更为复杂的历史语境和文化建构过程之中”,“在合历史、合目的的机制中进行价值观照”(李金树,2021:61),这是对特定翻译文本展开批评的应有之义。针对复社版汉译本《西行漫记》生产语境,译者为了国际抗日统一战线的建立,在译文生产中也采用了同样的社会化行为。

例(5) 原文:In final analysis this means that,for better or worse,the policies of the Chinese Communists,like Communists in every other country,have had to fall in line with,and usually subordinate themselves to,the broad strategic requirements of Soviet Russia,under the dictatorship of Stalin.(Snow,1938: 374)

译文:分析到最后,这好歹意味着:中国共产党的政策,正和每一其他国家的共产党一样,是和苏联广泛的战略上的要求相一致的。(删除)(斯诺,2012:630)

例(5)译文删除原文描述斯大林为“独裁者”的一句。1937 年全面抗战爆发,中国共产党不仅提出国内抗日民族统一战线战略,而且提出了国际抗日统一战线战略,“以毛泽东为首的中国共产党人把中国与苏联的关系放在最重要的位置上”(王红续,2005:8-9)。这种情况下,译者再将污蔑或贬低斯大林的语句如实呈现就显得不“务实”。

原文第7 章第5 节“That Foreign Brain-Trust”也未译出。原文该节内容主要讲述共产国际曾派驻中国共产党的军事顾问德国人李德(Otto Braun)。斯诺对李德及其代表的共产国际基本持否定态度,认为共产国际和苏联给红军的援助极其有限,李德甚至给红军的革命工作带来了消极作用。1933 年9 月李德任中华苏维埃共和国中央军事委员会军事顾问,在红军作战中推行“左”倾冒险主义的战略战术,反对游击战,致使红军第五次反“围剿”失败,付出惨重代价。在1935 年1 月的遵义会议上,李德被撤销指挥红军的权力。毛泽东指出:“李德和博古等人在军事上的一系列错误的战略战术,使我们吃尽了苦头,付出了惨重的血的代价。”(王爱枝,2014:116)

上述事件皆发生在《西行漫记》翻译出版之前,删除该部分是因为原文本中对斯大林和共产国际代表李德的负面叙述“会有损中共或者共产国际、苏联的形象”,甚至会被读者“认作对共产国际的间接批评”(石川祯浩,2016:107),从而对国际抗日统一战线的建立产生消极作用。译者唯有通过“删除”这些负面叙述以实现其行为的社会化效果——与国际抗日统一战线政策保持一致。

4 结语

历史证明,胡愈之等译者的这些社会化行为是成功的。复社版《西行漫记》不到一年印刷四版,轰动海内外,影响了不少进步青年,成就了中国近代翻译出版史上的一段佳话。《西行漫记》的顺利出版发行为中华民族全面抗战的胜利和新中国的建立作出了巨大贡献。就连作者斯诺本人都说:“战事开始以后,我走到一处地方,哪怕是最料不到的地方,总有那肋下挟着一本《西行漫记》的青年,问我怎么去进延安的学校……假使我在上海或汉口或重庆设立一个招募站,我可以募集好几个大队,这也许是对中国最好的贡献。”(吴明,1993:57)在抗击日本侵略者入侵和国民党对共产党无端污蔑的历史背景下,《西行漫记》提供了“精神食粮”,为许多青年志士指明了革命道路,为抗日战争的胜利和突破国民党的围剿奠定了坚实的基础。翻译涉及一个活跃的社会代理人网络,他们或是个体,或是群体,每个个体或群体都有特定的先入之见和偏好(Hermans,2007: 26)。处在“社会代理人网络”之中,译文改写原文意义的行为比比皆是。抗战时期,不论是在充满硝烟的前沿战场阵地,还是在无硝烟的意识形态领域,斗争都无时无刻不在进行,《西行漫记》对中国抗战胜利的推动离不开译者基于“删除”“替换”或“添加”等改写原文意义的社会化行为。