“煞”字谓词性用法的产生动因

李美澄

(中国社会科学院大学 研究生院,北京 102488)

“煞”作为甚辞,学者普遍认为来自于“杀”,“煞”是“杀”的俗体,《广韵·黠韵》:“杀,杀命。《说文》:‘戮也。’”“煞,俗。”“煞”大概出现在汉代,关于“煞”与“杀”之间的正俗字体如何演变,并未查到确切的数据,且此处非重点,故我们不作深入讨论。而对于“杀”字由动词虚化为表程度的补语,志村良治(1984)、梅祖麟(1991/2000)[1]等人详细讨论,“杀”作为及物动词,出现在连动结构中常携带宾语,构成“施事者+V杀+受事者”,“死”作为不及物动词,构成“受事者+V死”,当“死”进入“施事者+V死+受事者”这一结构中,“死”虚化成为结果补语,“杀”受到“死”的同化也产生结果补语的用法,“杀”作结果补语进一步发展出程度补语的用法,如:

(1)白杨多悲风,萧萧愁杀人。(《古诗十九首》第十四)

(2)童男娶寡妇,壮女笑杀人。(《乐府诗集》卷二十五《紫骝马歌辞》)[1]

“煞”作为“杀”的俗体,沾染了“杀”作程度补语的用法。“煞”字相较于其他由动词虚化而来的程度补语,不仅可以作为补语、状语使用,甚至可以作为谓语出现在句中。这里侧重于讨论“煞”作为甚辞的用法与发展,从逆语法化的角度分析其从程度副词发展为谓词的路径和原因。

一、“煞”的谓词性用法

袁宾(2003)[2]总结“煞”的三种用法,分别为:“煞(一)”,作补语,出现在动词后;“煞(二)”,作状语,出现在动词前;“煞(三)”,作形容词,充当谓语,出现在名词后。

“煞”作补语的例子有:

(3)莫辞辛苦供欢宴, 老后思量悔煞君。(《全唐诗》卷四百五十一《府酒五绝·谕妓》白居易)

(4)世上若也无此物,三分愁煞二分人。(《敦煌变文校注》卷七《季布诗咏》)

“煞”作状语的例子有:

(5)问颜渊季路夫子言志。曰:“今学者只从子路比上去,不见子路地位煞高。”(《朱子语类》卷二十九《论语十一》)

(6)孔子不说。孟子忍不住,便说。安卿煞不易,他会看文字,疑得都是合疑处。(《朱子语类》卷五十一《孟子一》)

“煞”作谓语最早出现在敦煌变文中,袁宾文举如下例句:

(10)(文殊)此时便起当筵立,和掌颙然近宝台。由赞净名名称煞,如何白佛也唱将来。(同上卷《维摩诘经讲经文(七)》)

(11)人家父母恩偏煞,于女男边倍怜爱。(同上卷《父母恩重讲经文(一)》)

(12)弟子尚自如斯,师主想应不煞。(同上卷《维摩诘经讲经文(四)》)

(13)今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与?(《孟子·梁惠王上》)

也具有动词的词性:

(14)恩斯勤斯,鬻子之闵斯。(《诗经·豳风·鸱鸮》)

故而,在“人家父母恩偏煞”中,若“恩”理解为名词,表恩情之意,则“煞”作谓语,意为厉害,很重,“偏”作“煞”的状语,“恩偏煞”是主谓结构成分,即[IP[NP人家父母恩][VP偏煞]];若“恩”作为动词,表宠爱之意,则“偏煞”则是“恩”的程度补语,此时的“煞”还不是程度副词,因为副词不能被副词修饰,可表示为:[IP[NP人家父母][VP恩偏煞]]。“恩”的两种不同词性,在唐宋时期共存,故导致了此句的重新分析。正是这一歧义分析,造成了“煞”的谓语化。

(15)侬感觉渠哈么样哦?——(蛮/交关)煞额!

(你感觉他怎么样啊?——(很/非常)厉害啊!)

(16)该人噶煞啦!(这个人真厉害啊!)

从上述例句中,可以看出“煞”由程度补语升格成为谓语的用法,以“厉害”这一词项凝固下来,脱离了最初产生时的限制,可以较为自由的运用。

宁波方言、福州方言中“煞”均有表示厉害,强烈义的谓词性用法。通过对于句子结构的分析和方言的例证,我们可以证明“煞”在语言演变的过程中确实有充当谓词性成分的用法。但是,“煞”是如何产生这种看似违反语言发展的普遍规律(由实词向虚词的过渡),由附加成分升格为核心成分?

二、“煞”作谓词性成分的动因

(一)底层动因:类推还是重新分析

“煞”字由动词虚化为甚辞,在句中充当补语成分和状语成分是没有争议的。但“煞”由补语成分升格为谓语成分,这一现象却是少见的。一般认为,在语言发展的过程中是具有语法化倾向的,即会产生从实义词发展为语法词或者附着词的情况。

Hopper&Traugott(2003)[7]XV对于语法化的定义为:“词汇项和复合结构在特定的语言结构中承担语法功能,或者,已经语法化的结构继续产生新语法功能的过程。”Himmelmann(2004)对于语法化的界定分为广义和狭义两种,广义指的是“以形式为手段来体现或编码语法的差异性”,狭义指的是“跨越时间而且导致语法学特征增加的单向性演变”。[8]1从语法化的定义来看,不论是Hopper&Traugott还是Himmelmann都强调语法化的单向性,即语法化是从词汇项到语法项,从语法化项向更高语法化项的演变。

但不断有学者通过例证来证明逆语法化现象的存在,Norde(2010)[9]126对于逆语法化的定义为“一个语法素在特定的环境中从多层次(语义、形态、句法、语音)上自主性或者实体性获得增强的综合变化。”在语法化斜坡上的表现即从右向左的演变,逆语法化的演变过程和语法化一样,都需要潜在的歧解环境,导致结构和语义的重新分析,从而使得原有的词汇产生新的语义和句法功能。

Willis(2007)[10]指出,中古威尔士语介词yn ol(在…之后)在演变过程中发展出两种完全不同的路径,一种沿着正常语法化路径语法化为ynl(按照,根据),一种则逆语法化为动词nol(取)。Norde(2010)[9]指出,宾夕法尼亚德语中情态助词welle发展出完全自主的动词wotte(想要)。

汉语中也存在很多逆语法化现象,李宗江(2004)[11]发现汉语的某些名量词如“件”“只”等获得实词义,从量词变为名词,张立昌、秦洪武(2011)[12]注意到,古汉语中表停顿的句中语气词“也”发展出副词的用法。张谊生(2011)[13]发现,现代汉语“永远”“曾经”等副词实义项增加,在句中可以充当介词宾语,谓语等句法功能。吴福祥(2017)[14]考察了一系列汉语方言词,发现汉语方言中存在“并列连词>伴随介词”“处所介词>处所动词”“与格介词>给予动词”“比较介词>比拟动词”等逆语法化演变路径。徐正考、张欢(2019)[15]观察到先秦汉语“唯”从语气助词发展为范围副词,进一步延伸出谓词的用法。

而“煞”谓词性用法的出现似乎违反了语法化的发展历程,“煞”从句中的修饰成分变成了核心成分,语法义减弱,实义性增强。这一演变违反了语法化进程,但符合我们对于逆语法化现象的定义。袁宾(2003)[2]分析这一现象,一是受到了甚辞的影响,由于甚辞在虚化后仍保留著作为谓词的用法,同样作为甚辞使用的“煞”受到如“甚”“深”“好”等词的类推影响,也产生了作为谓语的用法;二是当“煞”出现在补语位置,由于汉语词性的灵活转换,“煞”前的动词名物化,产生“N煞”的句式,使“煞”出现谓词性用法。

我们以“甚”为例来看:

(17)志狭轻轩冕,恩甚恋重闱。(南朝齐谢朓《休沐重还道中》诗)

(18)庶民、诸生、郎吏以上守阙上书者日千余人……莽遣长史以下分部晓止公卿及诸生,而上书者愈甚。(东汉班固《汉书·王莽传上》)

(19)岳忠武论兵曰:“仁智信勇严,缺一不可。”愚以为智尤甚焉。(明冯梦龙《智囊补·兵智总叙》)

以上例子均是“甚”作为谓语而非补语或状语的用法,《马氏文通》中认为“甚”的此种用法似静字而为表词,即形容词做谓语的情况。甚辞具有谓词性用法这点是不容置疑的,但“甚”“盛”等词语和“煞”不同之处在于,“甚”“盛”表程度深作程度补语或状语是由其谓词性用法虚化而产生的,“煞”作为甚辞则是作为“杀”的俗字而产生的,其作补语最初是作为结果补语而非程度补语,实际上,“煞”作为谓语成分主要是受到了句法结构重新分析的影响。即“甚”、“盛”等甚辞是从谓词语法化而出现副词用法,“煞”则相反,作为甚辞的谓词用法是来源于程度补语,故类推作用是加速其谓语化的推动力而非其直接动因,其直接动因仍应是由于特定环境下的重新分析而导致句法结构的变化。

从前文关于逆语法化的定义可得知,逆语法化同语法化一样,发生需要特定的语境,即歧解性环境,在这一环境中存在一个多义性的过渡阶段,这一变化阶段会有源义和目标义的两种不同的解读方式共存。

我们认为,“煞”出现歧解性环境主要有以下特点:

1.携带句尾韵律重音

在上述“煞”作为谓语的例句中,我们可以看出“煞”通常出现在句尾位置,且“煞”不带宾语。通过检索以及相关论文可知,“煞”谓词性用法的出现,集中在敦煌变文中,变文是由韵文与散文组合而成的,“煞”的使用都在韵文中,而非散文中出现。袁宾所举的例子中,变文中出现的6例仅1例是在散文格式中:

(20)第二、纵被维摩呵责,事也为等闲,即将忍辱祗当,居士自然息怒。却恐为使不了,辱着世尊。弟子尚自如斯,师主想应不煞。因观鱼目,有似类(颣)珠,为见鈆刀,兼轻龙剑。(《敦煌变文校注》卷五《维摩诘经讲经文(四)》)

而此例中,上下句字数相同,对仗工整,看成韵文也未尝不可。宋元时代“煞”作谓语也基本是在诗词戏曲的句末:

(22)近来憔悴人惊怪。为别后、相思煞。我前生,负你愁烦债。(宋柳永《迎春乐》)

(24)梨花寂寞玉容衰,海棠零落胭脂败,自裁划,今春更比前春煞。(元刘庭信《新水令》套)

“煞”的谓词性用法都集中在诗歌韵文中,这一现象体现了韵律对于句法结构的影响。以唐代为例:

(25)击分声凄而对曰:“说着来由愁煞人!不问且言为贱士,既问须知非下人。楚王辩士英雄将,汉帝怨家季布身。”(《敦煌变文校注》卷一《捉季布传文》)

宋元时期,“煞”以“太煞”、“忒煞”等形式做谓语成分,同样位于句末:

(26)这个秃奴,修行忒煞,雪山顶上空持戒。(宋苏轼《东坡诗话》)

(27)化工忒煞,把琼瑶恣意裁剪。(《花草粹编》七《月上海棠》词)

(28)这雨水平常有来,不似今番特煞。(元马致远《荐福碑》剧三)

“煞”字用做谓语实际上是固定的句法结构所赋予的特定用法,即只可用于句末,而无法用于句中,其使用具有特定性,这也是“煞”字的谓词性用法没有广泛使用的原因之一。

2.程度副词作补语的特殊性

Jackendoff(1972)[17]提出,将副词从语义指向上分为方式导向型(manner-oriented adverbs),主语导向型(subject-oriented adverbs),说者导向型(speaker-oriented adverbs),听者导向型(listener-oriented adverbs)。方式导向型的副词包括我们常说的程度副词、频率副词等,主语导向型包括范围副词、关联副词等,说者导向型副词包括语气副词,听者导向型副词包括疑问副词、反诘副词。从与动词的结合来看,方式副词与动词的关系最为紧密,因为他直接修饰动词,由此可知,副词是修饰谓语,即副词的论元为谓语成分,而汉语中副词很多是从形容词和动词演变而来的,尤其是程度副词。

即使在现代汉语中,仍存在很多形容词和副词同形的现象,①如:“快跑”,这个词组是有歧义的,根据“快”所修饰的是事件还是状态,我们可以解析出以下两种情况:

一是若“快”所修饰的为事件,则“快跑”可以理解赶快跑,是一个瞬时性的动作。

二是若“快”所修饰的为状态,则“快跑”可以理解为以快速的方式来跑,是一种持续性的状态。

故而,我们可以把程度副词看做是谓语的谓语。如:

(29)“不念怀耽煞苦辛,岂知乳哺多疲倦。”《校注》卷五《父母恩重经讲经文(一)》

可以表示为λe[煞(e)](苦辛)

当“煞”所修饰的论元由事件转向状态时(即由动词变为名词时),则变成:

λx[煞(x)]

在这一情况下,“煞”的词性自然变成了形容词。当“煞”与所修饰对象的词序排列为N+ADJ,“煞”作为补语出现在本为动词的论元后面,升格为句子的主要成分,形成主谓结构。若作为状语出现在动词前时,所构成的词序结构则为ADJ+N,同样还是状中结构,句子的重心位于名词上而非“煞”上,故而无法作为句子的谓语出现。因此只有出现在补语位置的“煞”发生逆语法化现象,而出现在状语位置的“煞”则不存在这种可能。

以上分析我们可以得出,当“煞”出现歧解时,不仅要求动词的词性可以发生改变,同时,还要求该类词既可以描述事件,也可以描述状态,上面所举的例子如“相思”、“恩”等词,都可以表示一种持续性的状态。

另外,通过观察程度副词的使用,我们发现并非所有的程度副词均可在补语位置出现,只有表示程度量级很高的程度副词才可以成为补语,如“极”“甚”“很”“十分”等词。当程度副词位于补语位置时,其所表达的量级又会有进一步的加强,如:

(30)a.小明很高。

b.小明高得很。

(31)a.袋口上有一个与袋子一样宽的大拉链,但隔水性能极好。(ccl语料库/从普通女孩到银行家)

b.站在全球角度上,用中国化工学会染料学会执行理事长、化工部科学研究院副总工程师丁忠传老先生的话说,“中国染料市场形势好极了”。(ccl语料库/1994年报刊精选)

程度副词出现在补语位置时所表达的程度量级比在状语位置更强烈一些,对比“很高”与“高得很”,我们发现“高得很”存在夸大语气,具有突出和强调作用,而“很高”则是客观地陈述事实,“极好”与“好极了”也有类似的区别。②当作补语时,高量级的程度副词往往携带说话者的主观情绪,将其强、厉害的语义特征凸显,加强语气,而在这类夸张的语气中听者从言者的会话隐含中推理出新的意义,促成隐含的语义特征显性化。

(二)歧解性环境下导致的重新分析

“煞”发生语法化处于特定的语境下,一是由于早期“煞”作谓语往往出现在韵文中,位于句末,受到诗歌节律的影响,承载着句子重音,二是“煞”位于补语位置而非状语位置,且高量级程度副词作补语时往往隐含着强调和夸大等主观情绪,同时程度副词作补语时往往修饰的是一种持续性状态。以上条件构成了“煞”逆语法化的语用推理环境,使得其可能产生不同的语义语用和形态句法解读方式,从而导致重新分析。

现代汉语一般将甚辞归为程度副词,蒋礼鸿[3]将甚辞一类均归入第六编《释虚字》中。实际上我们可以看到大多数甚辞既可以作状语,也可以作补语,作补语时,其副词性则不太明显。③甚辞其实是兼具了形容词(或不及物动词)和副词两种词性的词语。“煞”作为甚辞的用法是由其本字“杀”虚化为结果补语后经过引申而得来的,由结果补语转变为程度补语,进而产生程度状语的用法。“煞”最早可作为状语出现在动词前是在变文中,而在敦煌变文中,“煞”可以作为状语出现仅4例:

(32)不念怀耽煞苦辛,岂知乳哺多疲倦。(《校注》卷五《父母恩重经讲经文(一)》)

在变文中,“煞”出现最多的用例还是作为“杀”的俗字作动词用,也就是说,“煞”虚化的程度并没有那么高,从句法学的角度看,“煞”在句法中的位置较低,做补语时,“煞”紧邻动词,在VP的支配领域中,当动词的词性发生转变时,受到句子语法的影响,可以升格为谓语成分。

仍以“人家父母恩偏煞”为例来看,“煞”位于韵文句末作补语,表高量级的程度,“恩”具有名词动词两性,上文我们分析其可以看做两种形式:

V+[A+R](“恩”为动词,此时“煞”为补语)

[N+A]+V(“恩”为名词,此时“煞”为谓语)

V+A+R被称为可分离式的动补结构,是近代汉语时期一种特有的句式结构,现代汉语中,副词一般放于动词前作状语修饰动词,而非动词后,即在现代汉语中,该句式应为:A+V+R。V+A+R这种句式的存在实际上是动补结构语法化程度不高的体现,后来随着动补结构融合度的增强,可分离式的动补结构逐渐退出了历史舞台。如在现代汉语中,我们可以说“跑得很快”,“跑得很累”,但对于“跑很快”与“跑很累”的接受度则不高。⑤

在“恩偏煞”的结构中,“偏”和“煞”的结合程度要高于“恩”与“偏”,即:V+[A+R]。可分离式动补结构的存在,本身即意味着动补形式的融合程度不高。即使将“煞”分析为补语,“煞”的虚化程度并不高,在受到状语的修饰后,“煞”的谓词性有进一步的增强,以其他动补结构为例:

(36)子道,子道,来何迟?(《世说新语·文学》)

(37)谢万石后来,坐小远。(《世说新语·雅量》)

在这些句子中,“迟”、“远”虽然做了补语,却受到副词、疑问助词的修饰,仍然具有很强的谓词性质。在可分离式动补结构中,“煞”的谓词性增强,而“恩”由于其词性两解的原因,谓词性减弱,故而“恩偏煞”分析为N+A+V,并被接受,从而造成“煞”作为主谓结构中的谓语出现。宋代诗词中,“煞”作为谓语时,也有所修饰论元是词性两解的情况,如“娇多媚煞”、“相思煞”,说明“煞”作谓语的用法并未彻底惯用化。Heine(2002)认为,语法化变化有三个连续发展阶段,对应三种连续环境:

1.桥梁环境(bridging context)

a.目标义开始浮现,且较源义更合理。

b.目标义仍然可取消;源义无法排除。

c.一个语言形式可与多个桥梁环境相关联。

d.可以但不必产生惯用性语法意义。

2.转换环境(switch context)

a.这种环境与源义的一些特征相抵牾。

b.源义可排除。

c.目标义是唯一解释。

d.目标义对具体环境有依赖。

3.惯用化环境(conventionlization)

目标义因频繁使用而常态化,不再依赖特殊环境。[8]42

“煞”从甚辞逆语法化发展为谓词,经历了桥梁环境和转换环境,在桥梁环境中,由于“煞”所修饰的成分存在歧解,“煞”既可理解为谓语,也可理解为补语。进入转换环境后,“煞”前面可以被否定词,程度副词所修饰,故只能理解为作谓语,如“师主想应不煞”“修行忒煞”,但这一阶段,“煞”作谓语仍对环境存在依赖性,即位于句尾,常出现在诗词曲等富有韵律的文本中。“煞”的谓词性用法的出现仍一定程度上依赖于特定环境,同时由于使用频率的问题,没有进入惯用化阶段,未能常态化,故未能在后世下保存下来。

三、“煞”作谓词使用罕见的原因

“煞”作为谓语成分的用法相较于其作为补语或者状语,显得极为罕见,尽管宋元时期也存在这一用法,但用例极少。从上述情况看,“煞”作为程度副词升格为谓语成分的情况并不多见,在后世文献中,也主要是作状语或补语。“煞”最早出现是作为程度补语,但在发展过程中其作为状语的用法逐渐增多,如在《永乐大典戏文三种》中,“煞”共计出现6次,全部是作为状语出现在动词前的:

(38)胜花娘子无异,血染得衣衫煞红。(《永乐大典戏文三种·张协状元》)

(39)完颜寿马住西京,风流慷慨煞惺惺(《同上·宦门子弟错立身》)

(40)但一心中政煞公平,如水,如镜,如冰。(《同上·宦门子弟错立身》)

(41)奴家年少正青春,占州城煞有声名。(《同上·宦门子弟错立身》)

(42)娘子貌美铅华鬓堆云,梳妆巧煞精神。(《同上·小孙屠》)

(43)李琼梅感煞忘恩,朱邦杰不仁不义。(《同上·小孙屠》)

《永乐大典戏文三种》是宋元时期的南戏,反映的是江浙一带的吴语特点,可见在宋元时期,“煞”作为状语的情况在吴语地区普遍存在。袁宾(2003)[2]对宋代语料进行考察,发现“煞”的使用集中于北方方言区,南宋开始“煞”向南方扩展的趋势有所增加。唐贤清(2004)[19]比较分析了“煞”和“杀”的句法分布,认为宋代以后“煞”主要做状语,“杀”主要做补语。唐贤清通过句法分布来区别“煞”与“杀”,但这一论断的正确性我们存疑。“杀”在历史发展过程中没有产生做程度状语的用例,“煞”在《永乐大典戏文三种》中全部做状语,二者看似存在互补分布,但实际上“煞”作补语的用例并未因“杀”的分化而消失。在明清小说中,“煞”出现的频率并不高,不论是作为状语还是补语。⑥且从现代方言中所保留的“煞”的用法来看,“煞”作为补语出现的情况似乎更为常见。

整体看来,“煞”作为谓语成分用法罕见的原因主要有以下几点:

1.“煞”作为甚辞出现的频率降低,通过中央研究院近代汉语标记语料库⑦检索绘制如下表格:

作程度副词作其他成分总出现次数作程度副词的用法在总数中所占比例煞79例81例160例49.3%甚1834例1816例3650例50.2%极1092例141例1233例88.6%

“煞”在所显示语料中共出现160例,作为程度副词的用例共计79例。而其他甚辞如“甚”在所显示语料中共出现3650例,作为程度副词的用例共计1834例;“极”在显示语料中共出现1233例,作为程度副词的用例共计1092例。从数据上看“煞”的使用频率远低于其他甚辞,且“煞”作为“杀”的俗字,“杀”的使用也分化了“煞”的使用。同时在词义引申的过程中,“煞”作谓语发展出两种不同的词义,一是继续向高量级发展,描述的是无界性的状态,引申出十分、非常、厉害之义;一是描述有界性的事件,高量级的程度达到极点,引申出结束、停止的词义,这两种语义在方言中有所保留。其次,“煞”与其他甚辞如“深”、“甚”等相比,“煞”还兼顾名词的用法,《汉语大字典》中“煞”还有凶神之义。如:

(44)鄂城之俗,于新丧避煞最严。(明王同轨《耳谈》)名词

“煞”作为名词表示凶神位于其义项的第一位,可见其频率之高。大部分的甚辞如“极”、“甚”在使用过程中作为副词的用法是常用义,而“煞”与之不同的一点是其作为甚辞的用法来自于“杀”,在使用过程中,“煞”的本义并未消亡,仍是“煞”的常用义,这一词义分布频率影响了“煞”作为甚辞的存在。词义的多样性,也是导致其作为甚辞使用频率降低的原因之一。在语法化的过程中,使用频率是促成语法化的重要条件,而“煞”出现频率低,影响了其新产生的语法现象的稳定。

2.“煞”作为状语用法的出现与使用,是“煞”进一步虚化的表现,从上文的分析我们得知,“煞”作为状语比其作为补语的句法位置要高,“煞”作状语的使用虚化了“煞”本身所具有的谓词特征。“煞”由补语发展出状语的过程,是其副词性增强,谓词性减弱的反映,符合汉语词汇发展的普遍规律,存在其合理性。

3.位于补语位置的“煞”虽然是方式导向型副词,但在使用过程中,受到语义的影响,表达一定说者的态度和语气,说者导向性(speaker-oriented)有所增强,对比:

(45)夏逢若起身要走,谭绍闻送出胡同口而回。依旧坐在轩上,好不闷煞人也。(《岐路灯》第五九回《索赌债夏鼎乔关切救缢死德喜见幽灵》)

(46)关公一手掬其口,张飞煞粗!(《全相平话五种·三国志平话》)

从词义上看,作补语时,“煞”更常修饰消极性的词汇而非积极性的词汇,而作状语时,“煞”常常修饰反映事物属性或状态的谓词,如“红”、“公平”、“粗”等。修饰消极性词汇的时候通常会携带有说者的主观情绪。这一现象促使其进一步虚化,产生语气副词的用法,作为词尾的停顿标记,尤其多见于戏曲中,如:

(47)何郎旖旎煞难搽粉。张敞央及煞怎画眉。(《关汉卿戏曲集·钱大尹智宠谢天香》)

同时“得”作为补语标记的出现也瓦解了原本“煞”与所修饰论元的紧密性:

(49)谁似俺公婆每穷得煞,咱怎生直恁地月滞年灾!(《元刊杂剧三十种·相国寺公孙汗衫记》)

“得”字的出现,破坏了“煞”升格为谓语成分的语用推理条件,使其无法从述补结构转变为主谓结构,明确了“煞”与所修饰论元的句法成分,也反映了汉语在发展过程中,虚化是发展的主流。

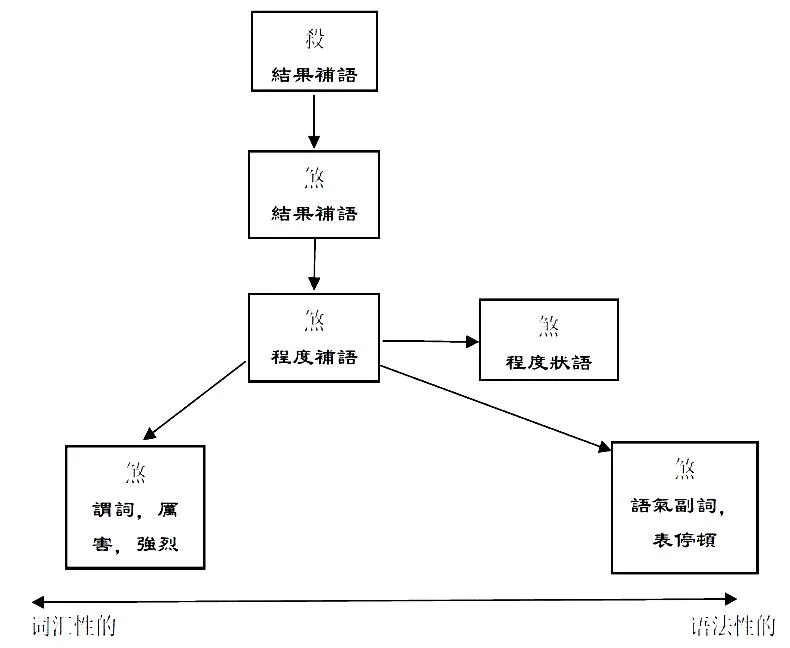

综上,“煞”由于借用成为“杀”的俗体,获得结果补语的用法,既而在发展过程中出现甚辞的用法,其在语言演变过程中不是一个单向性的过程,而是向几个方向同时发展变化:

“煞”在语言演变中经历了从甚辞到谓词的逆语法化路径,在特定的语用推理条件下,“煞”所在句子出现歧解结构,从而产生了重新分析,“煞”在做程度补语时表示程度深的语义词汇化,产生厉害、强烈的动词词义,保留在现代汉语的部分方言中,并可以受到副词的修饰。另一方面,“煞”受到其他甚辞的类推影响,产生程度状语的用法,向着程度副词的常规路径发展。同时,作程度补语的“煞”也发展出作为语气副词的用法,在句中表停顿。汉语中副词产生谓词的用法并非孤例,徐正考、张欢(2019)[15]指出,先秦汉语“唯”从范围副词发展出谓词用法,张谊生(2011)[13]发现现代汉语中,“永远”可以作为谓语出现。这些逆语法化现象的产生,与汉语缺乏严格的形态变化以及副词本身的特殊性有关。

总体而言,“煞”作谓语成分的用法是语法化过程中的一个过渡阶段,不同于其他的甚辞,“煞”在词义引申的过程中产生出两个相反的词性,在其语法化的过程中,“煞”分裂出实化和虚化两个方向,而根据汉语发展的主流趋势以及副词本身的作为修饰语的特性,“煞”最终作为程度补语或者构词语素保留下来,而其放于句末作为谓语的用法随着语法规律的发展而式微。

注释:

(1) 当形容词处于状语位置修饰动词,此时他的词性是形容词还是副词,学界仍存在争议,如“大”,吕叔湘(1999)认为“大骂一顿”“大笑一通”中的“大”是副词,刘振平(2010),苏颖(2015)则认为形容词直接充当状语是汉语的重要特征之一。

(2) 部分学者如Grano(2012)认为“很高”中的“很”没有程度副词的作用,更像是系动词,其中隐含着时态(tense)操作数,用于使句子完整。对于“很”的语法功能,我们这里不做过多讨论,这一观点其实侧面也映证了当程度副词出现在补语位置时,表程度的量级更为强烈。

(3) 现代汉语对于副词的界定不一,一般认为副词主要作状语,张谊生在《现代汉语副词研究》中给副词下的定义为:“副词是主要充当状语,一部分可以充当句首修饰语或补语。”但多数学者认为副词不能作补语,《汉语词类划分手册》中认为副词的隶属度有八项分布特点,其中一项为不能作补语(只有“很”等极少数是例外)。总体看来,副词最显著的特点是作状语。

(5) “跑很快”也可以理解为“跑步很快”,“快”同样不再是补语,而成为谓语。

(6) 在《金瓶梅》和《红楼梦》中,“煞”作为程度副词出现的频率极低,而在清代小说《歧路灯》中“煞”却又作为补语大量出现,《歧路灯》的作者李绿园为河南人。

(7) 中央研究院近代汉语标记语料库包括《红楼梦》、《金瓶梅》、《平妖传》、《水浒传》、《儒林外史》、《醒世姻缘》、《西游记》 、《关汉卿戏曲集》、《元刊杂剧三十种》、《永乐大典戏文三种》等十部古典文献语料。꿡

——论胡好对逻辑谓词的误读