佩索阿:一个诗人对世界的告白

刘晗

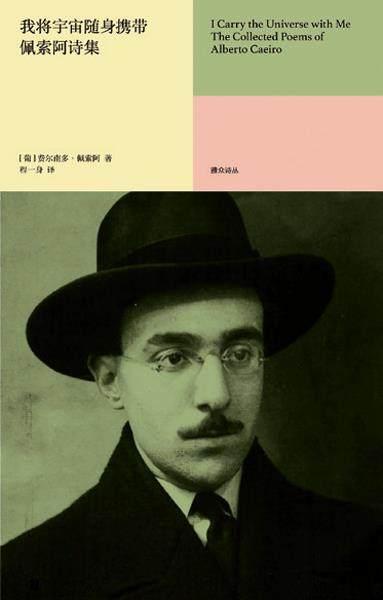

佩索阿的肖像曾被印在葡萄牙纸币上。他的内心深处有多副面孔。

也许真正的写作者理所应当是人群中一个沉默的影子。他们在拥挤不堪的喧嚣中若即若离,既不欣喜若狂,也不悲痛欲绝,一切的纷繁复杂与变幻无常,都被他视为指间香烟升腾的氤氲缭绕。费尔南多·佩索阿就是这样。

佩索阿生前的作品并未引起广泛关注,从20世纪40年代开始,他的诗和随笔才逐渐有了影响力。直到他20世纪八九十年代被文学界重新发现,被评论界称为“欧洲现代主义的核心人物”,誉为与诺贝尔文学奖得主巴勃鲁·聂鲁达齐名的20世纪诗人。在短短的47年生命中,佩索阿留下了诗歌、散文、哲学论文在内的25000多页手稿。他与文艺复兴时期的诗人路易斯·德·卡蒙斯并称为“葡萄牙文学史上的两座丰碑”,美国文学评论家哈罗德·布鲁姆在《西方正典》里盛赞佩索阿是令人惊奇的葡语诗人,在幻想创作上超过了博尔赫斯的所有作品。

有人说,没到过里斯本的人,等于没见过美景;没读过佩索阿的人,不懂世间尽头之殇。对于佩索阿来说,里斯本这座热情奔放的城市,并没有给年幼的他投射多少阳光。父亲早逝,不得不靠典当度日,母亲改嫁后,佩索阿随之远赴南非。7岁的佩索阿写下了人生第一首诗《给我亲爱的妈妈》,“我留在葡萄牙这里,留在我出生的这片土地;無论我多么爱它们,我更爱你。”母亲与继父的子女相继诞生后,佩索阿俨然成了“多余的人”。获得里斯本大学的录取通知书后,他才有了重返故乡的契机。然而两年后爆发学潮,他被迫退学,此后的佩索阿三十年如一日上下班,现在看来,上班族的身份只是在为他作为“卧底文学家”打掩护。

佩索阿的葡文名字“Pessoa”来自拉丁文persona,意味着演出时戴面具的“演员”,后来演变成了“人格面具”。佩索阿的名字为他的命运写下了脚注,巧的是,他生来就是个“戴着面具的人”。文学是忽略生活的最佳办法,当诸多不顺意一人扛不来时,佩索阿集结起他手下一众“不存在的朋友”分担他的失意和创伤。做杂志、办出版社、写评论、当翻译,这些曾经的爱好显然他都厌倦了,“斜杠青年”的尽头竟是在纸上玩分身。佩索阿在平行世界创建的“虚构团队”,有诗人、哲学家、记者、批评家等,这些“异名者”皆来自佩索阿,却不属于他,足以见出佩索阿自身人格的分裂程度和复杂性。

“或许我的命运就是永远当一名薄记员,而诗歌或文学只是一只落在我头上的蝴蝶,用它的美丽来衬托我的可笑。”也许是身为写作者的他过早地揭示出了存在的真相,渐进困厄之境;也许是这个世界太复杂,对于一个真实诚恳地把自己解剖到虚弱无力的小职员便不宜久留。在这里,他永远是一个局外人,不了解未来,也不再拥有过去。

他们在文学史上留下丰富的人生履历和风格各异的作品:有自然主义倾向的诗人卡埃罗、写诗讲究韵律的雷耶斯,写《想象一朵未来的玫瑰》的冈波斯经常流露出悲观情绪,他也是公认和佩索阿本人性情最贴合的角色,“因为所有值得浪费精力去记的东西,都非真实,所有值得浪费精力的真实,都不真值得浪费精力”。写《不安之书》的索莱斯则是佩索阿塑造的哲学家,无时无刻不在思考个人的困境,“唯一的悲剧并非是把我们自身设想为悲剧。我始终清楚地知道,我与这个世界同在。我从未清晰地感觉到,我需要与这个世界同在。这就是我始终不曾正常的原因所在。”

离奇的是,诸多书信和批评言论指向这些“异名者”之间的交往史,冈波斯和雷耶斯都将卡埃罗视为人生导师,他们互评作品,私下交往甚为密切。这让大众相信,这些作家在现实中确有其人,而不会将他们和佩索阿本人扯上关系。确切地说,佩索阿不是“一个人”在战斗,他变身多人,以一生做赌注,悄无声息地完成了一场盛大的文学实验,作家在作品中创作出几十个角色常见,但佩索阿以一己之力创造出了几十个作家,至今都堪称文学史上的传奇。佩索阿在有生之年只正式出版过一本诗集,别人眼中的他,只不过是一名默默无闻的小职员,而他身后却是一座漫无边际的文学帝国。

中译本《自决之书》是佩索阿的散文集。

中译本《我的心迟到了》收录了佩索阿、卡埃罗、雷耶斯、冈波斯的爱情诗作。

在《不安之书》中,佩索阿以接近500个题目的碎片式写作实现一个诗人对世界的告白。然而这里的“不安”不仅是忧虑和烦恼,更是指向一种趋于延异的多元化和不确定性。在佩索阿建造的纸中城邦,他时而化身为矛盾的虚无主义者,时而又开启说教模式,作为一个远离物欲和情欲的写作者,对自我裂变进行病理分析。他以笔为手术刀,深入剖析自身存在的意义和人类精神的共通性。

佩索阿的日常生活总在工作和创作的状态中不断切换,工作是取代抑郁情绪的额外活动,写作则是一种惯性,沉浸于其中便可忽略甚至忘却生活,在这个过程中,倾听微不足道的声音。对万物的质疑态度使他坚信,自我即是分裂的自我,每个人的生活就是成为另外一个人,他不可能在今天感受到昨天的感受,因此史实不可信,它仅仅是目击者的“动态解说”。为了不沦为行尸走肉,他给自己披上一套现实做成的盔甲,短暂的与世隔绝只为以写作来证明自己的存在。

中译本《我将宇宙随身携带》收录卡埃罗创作的所有诗歌,包括《牧羊人》《恋爱中的牧羊人》《牧羊人续编》三部分。

《不安之书》收录索莱斯的思考,多为“仿日记”片断体,由众多研究专家搜集整理而成。有多个中译本,有译本名为《惶然录》。

爱德华·蒙克在《呐喊》中所表现的是,内心恐慌和焦虑的人被压制为一张变形且扭曲的脸,与此相对,佩索阿却只在自我质问中流露出戏谑的讽刺:“在我的内心中,有着何等的地狱、炼狱和天堂啊!可谁能看到,我所做的一切都与生活相悖——我,是如此平静,如此安详?”他看到了世人短暂而悲凉的生活,可悲的是,灵动的思绪难以负载沉重的肉身,他还未走到知天命的年龄就告别了人世。

佩索阿去世前把几百份手稿放在一个大信封里,信封贴着标签,上书“不安之书”,里斯本国家图书馆佩索阿档案馆保存的头五个信封里装的就是这些手稿。众多研究者曾对这些手稿进行搜集和整理,直到他离世,这本书仍有空白之处,保持着一种“等待被完成的作品状态”。研究者进行了大量补充和调整,甚至需要重写部分内容,以便前后连贯,还原最真实、全面的佩索阿。

(責编:常凯)

费尔南多·佩索阿,1888年生于葡萄牙里斯本,不满6岁时父亲就已病逝,不到8岁随母亲赴南非,与葡萄牙派驻德班做外交官的继父生活,佩索阿在南非接受英语教育。1905年,佩索阿回到故乡,次年考取里斯本大学文学院,因学潮退学后,此后的30年,佩索阿做着与文学无关的会计、商业翻译工作,但他始终坚持着写作。1935年11月29日,佩索阿去世。生前默默无名,逝后被誉为“欧洲现代主义大师”。

47岁病逝后,佩索阿留下了25000多页未整理的手稿,包括诗歌、散文、文学批评、哲学论文、翻译等等,佩索阿的作品由众多的“异名者”组成。除了使用本名外,佩索阿前前后后使用了100多个异名(一说70多),有的是诗人,有的是哲学家、批评家、翻译家,有的是天文学家、心理学家、记者等等,他最重要的异名有这么几个:诗人卡埃罗、冈波斯、雷耶斯,索莱斯。冈波斯和雷耶斯把卡埃罗看作导师,并有私下交往。