“帕纳斯的进阶”

岳富林

摘 要: 从胡塞尔早期开始考察“活的当下”,是准确把握其系统性地位的必要步骤。通过重构性分析1893—1905年文本,我们发现:胡塞尔在亚里士多德-奥古斯丁争执和迈农-斯特恩争执中的态度表明,“活的当下”一开始就被规定为具有“厚度”的当下;作为对具有“厚度”之当下的第一个正面解释,心理学模型具有相对主义和循环论证的根本缺陷;形式化模型作为第二个解释虽然避免相对主义,但也只是论证了一种必然的可能性;第三个解释,即清新回忆模型,试图描述“活的当下”的现实被给予性,但其“内容-立义”模式使得它无法说明时间意识的直接性和连续性。因此,“活的当下”在此一阶段还在“帕纳斯的进阶”途中。

关键词: “活的当下”;“帕纳斯的进阶”;胡塞尔;“厚度”;时间现象学;清新回忆

中图分类号:B516.52 文献标志码:A 文章编号:1006-0766(2024)01-0073-08

“活的当下”(lebendige Gegenwart)通常被视作胡塞尔晚期时间现象学(1930—1938)的核心主题。自20世纪50年代以来,对这个主题的专门研究不断涌现。通过这些研究,“活的当下”的流动性、伫立性、匿名性、前个体性等特征,其作为一切时间化之原时间化的最终奠基性作用越来越清晰和突出。对比之下,“活的当下”的早期孕育(1893—1911)和中期发展(1917—1929)始终处在若隐若现、忽明忽暗之中,导致我们无法准确回答如下这些关键问题,即“活的当下”的晚期形态与早期、中期相比究竟有何根本差异?在滞留与前摄的动态交织中,“活的当下”何以具有优先性?“活的当下”与绝对意识流之间具有怎样的区别与关联?等等。毫无疑问,这些问题关乎“活的当下”在整个时间现象学中的必要性和特殊性。

在此背景下,我们首先考察“活的当下”的早期孕育史。以“内容-立义”模式的消解为标志,我们将“活的当下”的早期孕育过程划分为1893—1905年和1906—1911年两个阶段。本文尝试以《内时间意识现象学》B部分前三章等文本为依据,呈现“活的当下”在1893—1905年这第一个阶段的初始规定及其三个解释模型。笔者发现,不仅“活的当下”及其流动性一开始就出现在早期时间现象学之中,而且在其三个解释模型之间还存在着一种 “帕纳斯的进阶”(der gradus ad Parnassum)胡塞尔:《内时间意识现象学》,倪梁康译,北京:商务印书馆,2010年,第386页。“帕纳斯的进阶”的字面意思为攀登希腊中部帕纳斯山的阶梯。帕纳斯山有两个山峰,分别在希腊神话中表示太阳神、缪斯神和酒神的圣地,故而“帕纳斯的进阶”被引申为在文艺方面的逐步导引。胡塞尔用“帕纳斯的进阶”表示象征意识对显现内容的更高统觉。本文在引申义上使用“帕纳斯的进阶”,表示“活的当下”在胡塞尔时间现象学中的不断发展。关系;但是,作为进化之后的第三个模型,清新回忆由于其“内容-立义”模式的缺陷仍然处在向1906—1911年这第二个阶段的“进阶”途中。

一、初始规定:具有“厚度”的当下

“活的当下”并非如克图姆斯(T.Kortooms)、奥布罗姆斯基(C.J.Olbromski)等所认为的那样,是胡塞尔晚期《C手稿》引入的新术语,Kortooms,Phenomenology of Time,p.231; C. J. Olbromski,The Notion of Lebendige Gegenwart as Compliance with the Temporality of the “Now”,Frankfurt am Main: Peter Lang,2011,p.31.而是早就出现在其早期的《内时间意识现象学》中,并且同时还出现了“活的现在”(das lebendige Jetzt)、“活的现在视域”(der lebendige Horizont des Jetzt)等同义性表述。胡塞尔:《内时间意识现象学》,第85、98、99、398、399、467页。这些表述虽然主要应用于1907年之后的文本,但“活的当下”的“根本本质”E. Husserl,Spte Texte über Zeitkonstitution (1929-1934),Hrsg. Dieter Lohmar,Dordrecht: Springer,2006,SS.7-8.——流动性——早已在1893年便获得其胚胎形式。从形成于1893年的第1号文本开始,胡塞尔便认识到当下是流动的,因为直观乃至瞬间直观都是一个时间进程。胡塞尔:《内时间意识现象学》,第210、215页。进而在1904—1905年,他明确将当下规定为一个具有“厚度”(Dicke)的场域,而不是一个点状的瞬间。胡塞尔也用“广延”(Ausdehnung)、“宽度”(Breite)等术语来描述“活的当下”,但相较于它们,“厚度”这个术语更能够突出横轴以下的部分,这也是时间现象学主要工作的领域。胡塞尔:《内时间意识现象学》,第238、248页。

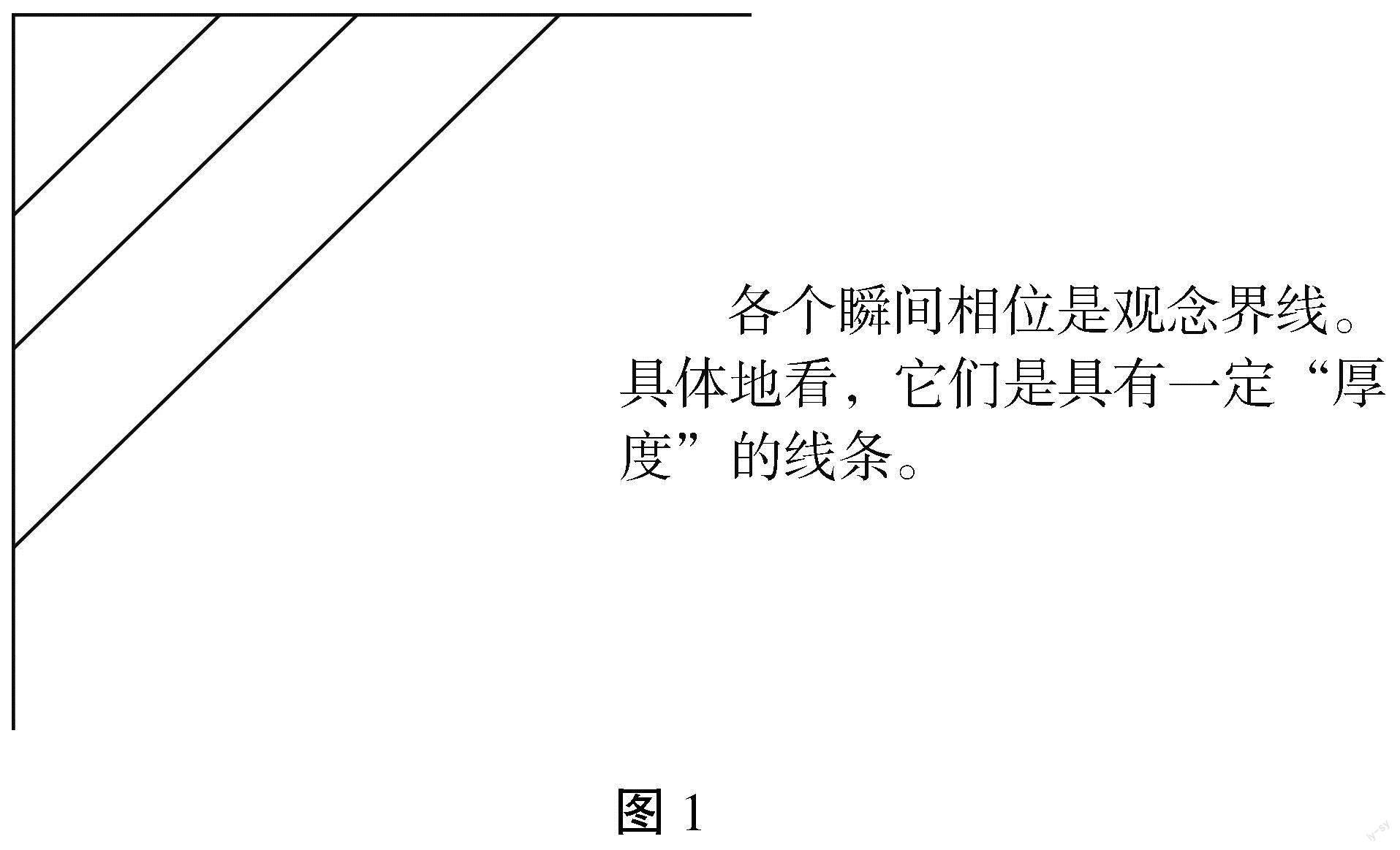

如图1胡塞尔:《内时间意识现象学》,第289页。所示,无论如何划分,当下都不可能是点状的,即便作为过去与将来的理念性界限,当下也是具有某种“厚度”的线条,即图中横轴上的每个点都不是一个独立的点,而是一条斜线,这些斜线通过与之相交的垂线关联过去和将来。

但是,胡塞尔为什么一开始就持这种观点呢?或者说,这种观点的理论依据是什么?我们可以透过胡塞尔对待亚里士多德-奥古斯丁争执、迈农-斯特恩争执的态度来回答这个问题。胡塞尔虽然没有明确提出亚里士多德-奥古斯丁争执,但是从他对客观时间和主观时间值得注意的是,这里的客观时间和主观时间可对应物理学时间和心理学时间,但不能直接对应现象学构造中的客观时间与内在时间,因为物理学时间与心理学时间预设了世界或心理主体的实在存在,它们要根据作为“显现的时间、显现的延续本身”的内在时间才能够得到构造。胡塞尔:《内时间意识现象学》,第39页。的各自描述和不同态度,可以推断他是熟悉这一争执并对其中一方有所偏向的。亚里士多德的时间理解通常被视作物理学时间观,与之相对,奥古斯丁的时间理解则被视作心理学时间观。物理学时间观将时间理解为由一个个可物理测量的数学点或单位所组成的线性时间,心理学时间观将时间理解为不可物理测量的心灵延展(distentio)。根据胡塞尔,前一种理解相较后一种理解至少存在如下两种缺陷。首先,物理学的时间依赖于外在的物體运动,凭借心灵与运动的相互度量才构成统一的客观时间,部分学者对将亚里士多德时间理解为客观时间提出异议,例如,贝尔奈特尽管将其理解为物理学时间,但又将计数者和被计数者的运动都视作心灵中的运动(R. Bernet,“Die ungegenwrtige Gegenwart. Anwesenheit und Abwesenheit in Husserls Analyse des Zeitbewuβtseins,”Phnomenologische Forschungen,vol.14 (1983),SS.27-28);刘鑫认为时间作为度量的结果必须要预设心灵的度量活动及其在先-在后的主观根据(刘鑫:《亚里士多德与阿维森纳时间观比较研究》,《哲学研究》2021年第6期)。他们面临的首要挑战在于,亚里士多德明确将时间看作心灵与物理运动相互度量的结果,并且在先-在后首先是在物理运动中谈论的。亚里士多德:《物理学》,张竹明译,北京:商务印书馆,1982年,第124、128-129页。从而是以外部世界存在为前设的,而时间现象学要尽可能中立于一切前设去追问时间的起源,因此要排除这里的排除并不是否定或取消客观时间,而是在不预设其现成存在的情况下对其构造根源的回溯。客观时间,朝向心灵自身度量自身的奥古斯丁式主观时间,虽然后者也并未取消对心灵实在的存在设定,但是相较于客观时间毕竟具有更少的存在论预设。除此之外,物理学时间还有另一个缺陷,这个缺陷也是现象学排除客观时间的另一个根本性理由,即,物理学时间中的每一个当下都被理解为一个个独立而离散的(diskret)点,没有充分解释这些点何以能够相互过渡并形成一条连续的(kontinuierlich)线。Bernet,“Die ungegenwrtige Gegenwart. Anwesenheit und Abwesenheit in Husserls Analyse des Zeitbewuβtseins,”SS.26-27.在这个意义上胡塞尔指出,“在客观时间中没有现在,没有过去等等”。胡塞尔:《内时间意识现象学》,第263页。反之,奥古斯丁将时间理解为对应于感觉(contuitus)的现时当下、对应于回忆(memoria)的过去当下、对应于期望(expectatio)的将来当下,则没有严格分离当下、过去和将来,强调了它们之间的连续过渡。从而,胡塞尔一方面出于描述心理学的无前设性要求,另一方面鉴于点状时间的内在困境,在亚里士多德-奥古斯丁争执中倾向于后者,将当下理解为连续的而不是断裂的。尽管胡塞尔与奥古斯丁的时间理解存在这种亲缘性,但我们并没有主张前者完全来自后者。例如,胡塞尔的意向性等发现完全超出了传统的主-客对立。参见R. Bernet,“Einleitung,”in E. Husserl,Zur Phnomenologie des inneren Zeitbewuβtseins,Hamburg: Felix Meiner Verlag,2013,S.XVIII.

在亚里士多德-奥古斯丁争执中,点状时间的内在困境主要体现在其无法说明时间本身的流动性或连续性。在迈农-斯特恩争执中,点状时间的内在困境还体现在其无法成功描述时间现象及其感知进程。1905年,胡塞尔在对布伦塔诺、迈农、斯特恩的时间观进行分析时指出,布伦塔诺和迈农的时间理解存在某种相似性,即将感知局限在点状的当下,从而彻底排除了对非当下的感知。根据布伦塔诺和迈农,在对时间现象(例如一段旋律)的感知中,每一个感知都是独立的瞬间,因而每次我们都只能听到某一个音符,而为了听到一整段旋律,对最后一个音符的瞬间感知必须超出自身来把握之前的所有音符。在胡塞尔看来,这种感知进程描述导致两个自我否定的结果,即,“这个感知要么就是不可能的,要么就只能被想象为一种广延”。“结尾相位”这个表达本身就意味着在这个相位之前存在着“开端相位”“中间相位”等其他感知相位。易言之,对结尾音符的感知本身就意味着对之前的音符有所感知,从而无须结尾感知的超时性综合活动就可以感知一整段旋律。因此,如果严格遵循瞬间感知的规定,那么对最后一个音符的瞬间感知不可能超出自身把握之前的音符;如果准确理解“结尾相位”这一表述,不将感知局限于点状瞬间,那么感知的连续演替恰好构成演替感知的前提。实际上,这也是胡塞尔在迈农-斯特恩争执中偏向于斯特恩的理由。斯特恩虽然也区分瞬间意识与延展意识,但是他并没有像布伦塔诺和迈农那样将瞬间看作一个实实在在的与其他瞬间相互割裂的时间模态,而是看作一个抽象,而且即便在这个抽象的时间相位中,也已经涉及“完整的意识行为内容”。例如,对某个音符的瞬间感知并不是将这个音符从之前的音符序列中完全剥离出来进行把握,而是在一个音符序列及其相应感知序列中来把握这个音符及其瞬间感知。在这个意义上,胡塞尔赞扬斯特恩已经涉及了原生回忆,即“一个过去存在以某种方式连同一个当下存在一起被体验到”。胡塞尔:《内时间意识现象学》,第309、265、309、298、228、298页。

通过分析胡塞尔对上述两个争执的态度,我们发现,当下之所以必须具有“厚度”,目前主要是基于两个理由:离散的点状当下无法说明连续的线性时间,时间上不被分配的瞬间当下无法描述时间上可被分配的现象。这种辩明策略都是从否定对立面观点进行的,因而容易被指责为单纯消极意义上的认识成就。那么在积极的意义上,我们是否能够获得有“厚度”的当下的现象学明见性呢?

二、心理学解释模型

如前所述,胡塞尔在其形成于1893年的《内时间意识现象学》B部分第1号文本中就已经认识到当下直观不可能是离散的,而是连续的时间进程。实际上,在更早的1891年的《算术哲学》中,胡塞尔就认识到由于时间的作用,一切数字表象都是一个进程的结果,只是这个进程作为“心理学条件”(psychologische Vorbedingung)并不进入数字表象的内容之中。E. Husserl,Philosophie der Arithmetik,Hrsg. Lothar Eley,Den Haag: Martinus Nijhoff,1970,SS.31-32.在《内时间意识现象学》B部分第1号文本中,胡塞尔对时间进程的第一个正面解释同样是心理学的。直观的时间进程具有开端、接续、中断、结束等模态,与这些模态相应的是留意(Bemerken)、继续欲(Fortsetzungstrieb)、匮缺感(ein Gefühl des Mangels)、满足(Befriedigung)等心理状态。这些心理状态表明,直观进程中的每一个时间模态都不是独立的。对开端相位的留意意味着这个开端相位“从其他意识内容的‘背景中凸显出来。我们可以完全转向一个内容;但它永远不会是完全孤立的,背景始终作为‘流苏挂在它身上”。胡塞尔:《内时间意识现象学》,第204-206、214页。进而,伴随着对开端相位的留意“同时”出现了对其接续显现的继续欲,对其进一步清晰化的追求,直到这个进程完成而得到满足。反过来,这种继续欲和满足感本身表明它们是对之前进程的延续和完成。即便发生中断,这个中断相位也没有完全分离于直观进程,而是通过匮缺、不足、阻碍、意外、讶异、失落等感受关联于之前的进程,并且通过想象来替代性地补充之后的进程,直到另一个直观进程的开端相位被留意。毫无疑问,1893年的解释要比1891年的充分得多,然而,它们终究都是心理学的,并且很快就将被胡塞尔本人所扬弃。1894年,弗雷格发表《胡塞尔〈算术哲学〉评论》(Rezension von:E. G. Husserl,Philosophie der Arithmetik. I),批评胡塞尔混淆主观心理表象与客观算术对象。实际上,胡塞尔在弗雷格批评的3年前,即发表《算术哲学》的同一年就在《施罗德〈逻辑学的代数学讲座〉评论》(Rezension von Ernst Schrder,Vorlesungen über die Algebra der Logic...)中指责施罗德没有区分表象与意义和对象。鲁多夫·贝尔奈特等:《胡塞尔思想概论》,李幼蒸译,北京:中国人民大学出版社,2011年,第18页。进而在弗雷格批评的同一年,胡塞尔在《基本逻辑的心理学研究》中发现活动具有意义赋予功能。这些成就在将胡塞尔逐渐引向意向性分析之际,也引发其对心理主义的批评。这种批评集中体现在1900年发表的《逻辑研究》第一卷对逻辑心理主义的批评。纯粹逻辑学研究普遍有效的客观逻辑规律,如果将这些规律奠基在主观心理状态之上,则会导致相对主义和怀疑主义。同样,如果将当下的“厚度”回溯到各种心理感受,那么“当下具有厚度”这个判断便不再是一个具有普遍有效性的客观认识。

对“活的当下”的心理学解释不仅存在上述相对主义和怀疑主义的缺陷,而且会导致对时间起源的循环论证,这具体体现在布伦塔诺的原初联想理论中。根据布伦塔诺,原初联想为我们创造了一个时间因素,使我们能够意识到过去、将来等非当下的时间模態。但是,“心理学家们所做的寻找这个表象的本真源泉的努力都是徒劳的”。究其原因,首先,布伦塔诺这种心理学的解释具有超越的前提设定,即“带有实存的时间客体,这些客体发出刺激并且‘引发我们之中的感觉”;其次,原初联想作为心理行为具有其时间模态,从而不能反过来说明时间的起源;再者,原初联想作为当下的心理活动是不可能真正创造出非当下的时间模态的;最后,原初联想作为一种想象活动与感知活动是断裂的、非连续的,因此它们所构造的时间也不具有真正时间所具有的那种连续性。胡塞尔:《内时间意识现象学》,第47、51-56页。胡塞尔对布伦塔诺方案的批评虽然多种多样,但都可被归纳为循环论证,无非是指出布伦塔诺预先将原初联想及其组成要素都设定为现实当下的,从而既无法突破当下时间的限制也无法回答时间构造的起源。

至此,对“活的当下”的第一个正面解释,即心理学模型彻底宣告破产,胡塞尔在《内时间意识现象学》B部分第1号之后不再利用心理状态描述时间起源。

三、形式化解释模型

在《逻辑研究》第一卷完成心理主义批评和明确纯粹逻辑学任务之后,1901年的第二卷将本质化的要求贯穿到对含义范畴、观念对象、整分关系、纯粹语法等客观规律以及意向意识一般结构的描述中。从而,《逻辑研究》还罕见提及了主观时间意识被规定为一切意向体验的普遍统一形式或整体联结形式。这种时间整体形式如何可能呢?胡塞尔最直接的回答是“‘时间感觉的映射(Abschattung)”,在这个回答中,“映射”具体意味着什么是不清楚的,而且就连胡塞尔本人也觉得“这种主观时间意识展示出这个意识片刻所具有的一个无所不包的形式”是“悖谬”的,因为时间感觉或时间意识本身是属于当下时间形式的时间内容,不能反过来说明时间形式本身。毋宁说,时间作为一种形式是形式化,即对一切时间内容进行不断变更的结果。胡塞尔:《逻辑研究》(第二卷第一部分),倪梁康译,北京:商务印书馆,2015年,第701、614页。这里的形式化一方面要区别于种类化,它们虽然都是本质化,但后者关联于实质内容;另一方面要区别于对不独立因素的抽象化,后者所获的是一种偶然的个体性要素,而形式化的抽象所获得的是一种普遍必然的先天规律。例如,共存这个时间模态可以从对诸多共存内容的不断变更中获得,无论这些内容是颜色、形状等相互要求的不独立因素(Momente),还是感知、想象、判断等互相独立的块片(Stücke),它们都共享著共存这一时间形式。然而,时间的连续或过渡形式不能够直接从形式化中获得,因为在各个时间片段本身之间并不能够直接发现相互奠基关系或依赖关系。为了解决这个问题,胡塞尔引入因果规律:“如果根据一个确定的因果规律在时间段t1-t0上进行的具体变化序列必然与某个在相邻的时间段t2-t1中的变化序列相衔接,那么前者便会因此而丧失相对于后者的独立性。”胡塞尔:《逻辑研究》(第二卷第一部分),第621页。也就是说,时间整体由诸时间片段构成,这些片段之间的相互奠基关系需要因果关系来保证,因为各时间片段所对应的内容是整个因果关联之中不可独立存在的因素。但这形成了一个吊诡的局面,即时间形式需要时间内容之间的因果关联才能够说明自身。因此,虽然《逻辑研究》提出了对“活的当下”的形式化解释,但这个解释既不充分也不融贯。

对“活的当下”的形式化解释模型在《内时间意识现象学》的1904年、1905年等文本中得到进一步说明,并且首次涉及“活的当下”除流动性以外的另一个基本特征——伫立性。首先,时间的形式化再次得到强调。在对时间内容的描述中,我们很容易发现这样一种现象,即,多个时间内容一下子被同一个主体或不同主体意识到,而如果当下的时间相位依附于各个不同的时间内容,那么就会存在多个不同的当下,“这是完全不可思议的”。从而,区别于复多的当下内容,当下作为时间形式是同一的,“以至于它赋予它的所有‘内容以同一个现在”。进而,时间形式本身还被表明为流动的,即“被理解为时间点(时间点本身)的连续性”。胡塞尔:《内时间意识现象学》,第286、327页。

如图2胡塞尔:《内时间意识现象学》,第319页。所示,A、B、C在客观时间(X-X′轴)的意义上是一个点状瞬间,但在内在时间(斜线)的意义上则是一种连续的场域,即从A到(B-AB)再到(C-BC-AC)的连续过渡。(α-Aα)表示,无论我们对X-X′轴进行何种程度的细分,其中的每一个点都不是单纯的点状物,而是由实在时间(α)与变异时间(Aα)组成的具有厚度的当下。为了突出当下的“厚度”,这里将原文的(B、AB)、(C、BC、AC)修改为(B-AB)、(C-BC-AC)。进而,根据同一的时间形式与复多时间内容的区分,我们必须区分时间之同一的形式连续性与复多的内容连续性,后者充实前者,前者为后者赋予统一的时间位置。因此,相对于时间内容而言,“时间本身不是一个延续或变化的东西”。胡塞尔:《内时间意识现象学》,第328页。也就是说,时间内容以各种各样的速率流动,时间本身作为统一的尺度必须是固定的、伫立的。

相较于对具有厚度之当下的第一个解释模型,第二个模型明显更加符合现象学的科学性要求。第二个模型不仅避免发生心理学对自然世界的独断预设,实现描述现象学的无前提性,而且通过形式化的本质化程序,为当下的流动性和伫立性赢得了普遍必然性。但是,无论时间的形式本质多么普遍必然,它仍然只是一种可能性,“它们没有证明这样一个必然性,即:空间和时间必须是实在(realiter)无限的”。胡塞尔:《逻辑研究》(第二卷第一部分),第623页。而为了不使这种形式本质沦为形而上学演绎,我们必须进一步追问这种形式本质的现实性,即,当下的流动性和伫立性如何在时间意识中获得其原初被给予性。受到从1894到1901年逐渐成熟的意向性分析影响,胡塞尔尝试通过“内容-立义”模式解释当下的厚度或流动性。

四、清新回忆解释模型

由于胡塞尔一开始便将当下理解为并非点状瞬间,而是在意识到实在瞬间的“同时”意识到虽然发生变异但仍然被保留的刚刚曾在,因此,“内容-立义”模式在时间意识分析中的应用具体表现为尝试通过图像意识、想象意识、清新回忆这三种再当下化(Vergegenwrtigen)行为描述对刚刚曾在的意识。首先是图像意识,“时间性本身作为图像性意识的形式”。胡塞尔:《内时间意识现象学》,第229页。图像意识的一个特点在于它通过相似性来联结图像客体(Bildobjekt)与图像主题(Bildsujet),例如,在梵高的《星月夜》中,在作为图像的夜空与作为图像所模仿的夜空或所表达的主题之间存在某种相似性。同样,在时间中的变异内容与曾在内容之间凭借相似性建立起连续过渡的可能性。图像意识的另一个特点是在图像事物(Bildding)与图像客体之间存在着争执,作为物理图像的《星月夜》与作为精神图像的《星月夜》并不共享同一个时空,它们相互排斥。同样地,在感觉内容与变异内容之间也存在着争执,即未变异的内容与变异了的内容处在两种完全不同的时间模态之中,它们不能相互转化。但是,胡塞尔立刻认识到利用图像意识来解释时间意识是有问题的:图像意识必需图像客体作为图像事物与图像主题的中介,而时间意识是无中介地直接意识到作为变异内容的曾在内容;进而,在曾在内容与变异内容之间也就不存在相似性,毋宁说,时间意识所直接把握到的变异内容就是曾在内容;而曾在内容之所以就是变异内容,是因为曾经的感觉内容正是经历了连续的变异才成为曾在的,在时间的原初内容与变异内容之间并不存在真正的争执或断裂。Kortooms,Phenomenology of Time,pp.12-13. 胡塞尔:《内时间意识现象学》,第255-258页。

随着时间意识之图像理解的失败,胡塞尔进而尝试利用想象意识解释时间意识。不同于图像行为要以图像客体为中介才能意识到图像主题,想象意识是对曾在内容或将来内容的直接意识到。想象意识的一个本质特征在于它对立于感知,感知的内容是当下的,想象的内容是非当下的。因此,想象意识又被称作想象回忆或想象期待。而想象回忆或想象期待是对已经过去之物或“以后将来之物”(Spter-künftiges)的再造的(reproduktiv)回忆或再造的期待,这意味着想象内容已经超出当下的感知场域,并不处在与感觉内容的直接联結和连续过渡之中。进而如果我们追问,而且按照现象学的要求也必须追问想象回忆的相即明见性,如追问“我回忆昨天的灯火通明的剧院”的相即明见性,那么我们就必须从所回忆的过去内容开始一步步靠近当下,直到此刻的感觉内容。但是,这种回溯过程并不是想象回忆本身所能够实现的,因为它只能够在已然过去的领域中发挥作用。而要从已然过去之物进一步回溯当下及其感觉内容,我们需要对刚刚曾在之物的清新回忆(frische Erinnerung)或对直接将来之物(das unmittelbar Künftiges)的直观性期待(anschauliche Erwartung)。胡塞尔:《内时间意识现象学》,第235、240、256、235、238、240页。刚刚曾在之物和直接将来之物是与原初感觉之物直接相衔接的感知内容,可以为想象回忆的过去内容和想象期待的将来内容提供相即的明见性基础。

现在,我们跟随胡塞尔对时间意识的图像解释和想象解释来到清新回忆的解释。图像行为和想象行为都是与当下感知相争执或断裂的行为,既无法进入当下场域又无法描述其内在的连续性。反之,清新回忆现在被授权进入当下场域,并且直接衔接于原初感觉内容。但是问题在于,我们应当如何在现象学上分析这种清新回忆(也被称作当下回忆、原回忆、原生回忆、感知回忆、直接回忆)?或者说,清新回忆的意向性结构是怎样的?在摒弃1893年的发生心理学解释之后,从1894年开始逐步形成的“内容-立义”模式成为胡塞尔此时几乎唯一的意向性分析工具。从而,清新回忆作为对刚刚曾在之物的意识到,与作为对原初感觉内容之意识的原感觉意识之间的意向性差异要么是立义内容的差异要么是立义活动的差异。在胡塞尔看来,布伦塔诺主张内容的差异,“‘时间的回移本质上就在于一种内容变化”。胡塞尔:《内时间意识现象学》,第103、136、236、245、288、242页。实际上,布伦塔诺很快就修正了胡塞尔这里所批评的时间理解。也就是说,清新回忆的内容与原初感觉的内容本身就存在着差异,正是这个差异使得前者被表象为刚刚过去,后者被表象为原初当下。如果进一步询问这种内容的差异所在,那么我们有两个选项,即要么是内容本身的变化,要么是内容因素(现在、过去、将来)的变化。但是,如果是内容本身的变化,例如聆听一个音符A从弱(0)到强(1、2、3……)的变化,那么在每一个当下都只有一个具有某种强度的A(0或者1或者2或者3……)被聆听,而没有一个刚刚曾在的A被聆听。如果是内容因素的变化,例如具有同一个强度的音符A1从现在(j)变为过去(v),那么由于内容因素不是一个独立实存之物,它只能与某个实存之物一起被给予,因此,v在此只能被给予为A1(v)。但实存之物只能在现在被给予,因为过去之物和将来之物都并不真实存在,因而A1(v)只能被给予为A1(v)(j),这就构成了矛盾,即A1同时既是过去的又是现在的。胡塞尔:《内时间意识现象学》,第243-244页。为便于理解,标记符号有所变动。从而,胡塞尔在批评布伦塔诺时间观的同时认识到,时间的现象学来源不可能在内容之中。进而,最迟在1901年底胡塞尔就主张,清新回忆与原初感觉的根本区别在于立义活动或统觉方式的差异。根据这一主张,同一个立义内容可以经历不同的立义活动朝向不同的意向对象,例如,同一个声音A1既可被立义为A1(j)也可被立义为A1(v)。前面所分析的图像意识、想象意识、清新回忆意识,实际上正是胡塞尔尝试用不同的立义活动描述时间意识,而最终胜出的是清新回忆。胡塞尔:《内时间意识现象学》,第246、259页。

作为时间意识之“内容-立义”模式的代表,清新回忆由于其直接性和连续性而比图像意识和想象意识更胜一筹。悖谬的是,胡塞尔几乎在同时期(1902年左右)这里作为支撑性材料的第15、17号文字被编者波姆视作“非常接近于1902年”(胡塞尔:《内时间意识现象学》,第246页),从而与刚刚胡塞尔在第15号文字中将时间意识的差异归于立义活动处在同一时期。就意识到,立义活动的区分似乎既不能解释清新回忆如何直接意识到刚刚过去之物,也不能解释清新回忆如何意识到刚刚过去之物是之前原初感觉内容的连续变异。首先,清新回忆无法直接意识到刚刚曾在之物。正如胡塞尔批评布伦塔诺企图在当下原初内容中创造一个新的过去时态注定失败,胡塞尔企图在当下立义活动中创造一个新的过去时态也注定失败。无论是现在意识还是作为相即回忆的清新回忆,立义活动本身就具有时间模态,胡塞尔:《内时间意识现象学》,第247-248页。而且它的时间模态与立义内容一样都是原初当下的,从而无法在原初当下与刚刚曾在之间建立起直接的关联。进而,即便清新回忆可以意识到刚刚曾在之物,它也无法意识到刚刚曾在之物的连续变异。

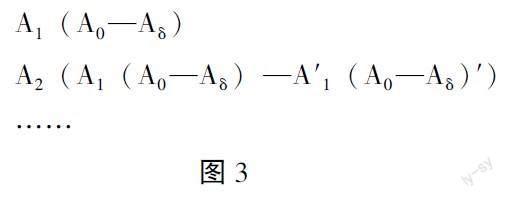

如图3根据于胡塞尔:《内时间意识现象学》,第250、272、286-287页。所示,变异意识要求我们在1这个现在时间点,意识到A这个时间内容从刚刚的0这个时间点经历δ这个中间点再到现在的1这个时间点的连续变异,即A0—Aδ—A1。但是,由于清新回忆及其立义内容和立义活动本身处在原初当下和进一步的变异之中,因而当清新回忆在1这个点意识到A从0到δ的变异(A0—Aδ)之时,由于2这个新现在点的出现它本身也经历了变异(A1—A′1),而且伴随着A1—A′1的变异,A0—Aδ也必然发生变异((A0—Aδ)—(A0—Aδ)′),从而我们始终无法相即地把握本身不断变异着的A0—Aδ,遑论与现在点直接衔接的A0—Aδ—A1。这就是此后不断困扰胡塞尔的关于变异意识的无限后退难题。胡塞尔:《内时间意识现象学》,第250-251、287、319、377、430-431页;Rodemeyer,Intersubjective Temporality,pp.25-27.

清新回忆在直接性和连续性上的问题同样也是“内容-立义”模式的问题,无论将时间因素记在立义内容还是立义活动的账上,它们作为原初当下之物始终无法自我矛盾地创造出一个直接过去或直接将来之物,也无法相即地意识到时间内容或时间本身的连续变异。尽管在1902年左右就对1901年之前所形成的“内容-立义”模式提出如上质疑,但是由于此时尚无更可行的替代性方案,胡塞尔至少在1905年仍然“自我麻痹”地坚持着以“内容-立义”为基本模式,以清新回忆为代表,以“行为特征”为内核的对具有“厚度”之当下的第三种解释模型。胡塞尔:《内时间意识现象学》,第56页。

结 语

通过胡塞尔在亚里士多德-奥古斯丁争执、迈农-斯特恩争执中的态度,我们获得了“活的当下”的初始规定,即当下是具有“厚度”的。进而,在对这一初始规定的第一阶段(1893—1905)解释中,在心理学模型、形式化模型和清新回忆模型之间呈现一种明显的“进阶”特征:1891—1893年的心理学解释由于其相对主义、怀疑主义和循环论证而被放弃;虽然胡塞尔晚期再次利用本欲描述“活的当下”的构造,但这中间不仅经历了超越论还原而且还发生了进一步的彻底还原或拆解。参见马迎辉:《压抑、替代与发生——在胡塞尔与弗洛伊德之间重写“无意识”》,《求是学刊》2017年第2期。1901—1905年的形式化解释尽管保证了时间统一的客观性,但它所证明的只是一种必然的可能性;清新回忆的解释虽然在时间上与形式化解释几乎处在同一时期,但是在逻辑上,清新回忆是对时间形式之流动性本质的具体化和现实化。

虽然相较于心理学模型与形式化模型,清新回忆模型具有一种进阶的特征。但它由于其“内容-立义”模式而存在着直接意识、变异意识等根本性缺陷。这种缺陷不仅没有挫败胡塞尔,反而驱使他进一步“进阶”到下一个解释模型,即1906—1911年形成的以滞留双重意向性为核心的绝对意识流模型。对这个模型之形成和缺陷的分析将是我们接下来的任务。

——专栏导语