抗战时期陕甘宁边区公营商业发展情况调查与因应

王 飞

(陕西科技大学 马克思主义学院,西安 710021)

提要: 抗战时期,陕甘宁边区公营商业是边区经济的重要组成部分,是打破敌人经济封锁、发展壮大边区财政金融、支援边区经济建设的重要手段,但因过度强调分散经营,陕甘宁边区公营商业一度呈现盲目自流发展状态。经过强化统一领导、提升员工素质、减少投资、健全管理制度等改革后,边区公营商业实现了由盲目到自觉、被动到主动、自流到集中的转变,呈现出统一领导、有序发展的良好状态。边区公营商业的有序发展,使其有效承担起保障供给、调剂有无、组织工业原料、推销工业产品、积累财政资金等职责,在经济上打破了敌人的封锁,有效保障了物资供给。边区公营商业在平抑边区物价、稳定商贸市场等方面亦发挥了关键作用,为抗战时期边区经济社会发展做出了巨大贡献。

抗战时期陕甘宁边区(以下简称“边区”)的公营商业在党的领导下,在探索中不断发展,日趋壮大,并取得了巨大成就,成为新民主主义经济发展的典范,彰显了商业贸易在抗战中的重要历史地位。作为边区经济的重要组成部分,公营商业数量虽然不多,但因其资本集中、一元化领导等优势,承担着保障边区物资供给、调剂物价、稳定市场的关键作用,为边区经济社会发展作出了极大的贡献。目前,学术界对边区公营商业的经济地位、构成等研究多有关注①,而对公营商业的盈利、存在的问题及其改革整顿关注不够。基于此,依据《延安市商业调查材料》《公营商店下半年纯利统计表》等档案资料及其他相关文献,拟对这一问题进行探讨,以期深化该问题的研究。

一、因时而生:边区公营商业的起源与出现

边区公营商业最早起源于土地革命时期。1935年2月,陕甘省国民经济部组建了贸易局,各县设支局。中央红军长征到达陕北后,党中央在瓦窑堡成立了贸易总局,隶属中央国民经济部领导,主要负责采购党政军所需物资。当时的任务是“除粮食外,党政军三方面的一切供给全由贸易局负责,别的机关概不对外采买”[1]29。1936年4月,中央贸易总局迁往保安,在定边设贸易支局。1937年12月19日,中央贸易总局由保安迁到延安,并在西安设立商业据点,商号称为“元声西”,负责物资采买[2]。

抗战期间,作为中共中央的所在地,延安的党政军学等非生产性人员迅速增加,基本生活用品供求矛盾十分突出,急需发展公营商业促进商品流通,互通有无。据统计,1937年边区约有9000人的留守部队[3]。1940年底边区的部队达31000人[4]。此外,各办事处不断向边区输送人员,如1937年8月至10月间,八路军南京办事处向延安输送了700多人[5]。1938年5月至8月,八路军武汉办事处向延安输送了进步青年880人[6]。边区党政军脱产人员的数量在1937年仅有14000人,1938年有16000人,1939年增加到49000人,1940年有61000人,1941年猛增到73000人[7]。

激增的脱产人员给供给造成前所未有的压力,穿衣吃饭成为党中央和边区政府面临的巨大经济问题和政治任务。1939年1月,国民党召开五届五中全会,制定了“溶共”“防共”“限共”“反共”的方针,开始消极抗日、积极反共,加紧对边区的封锁。在吃饭穿衣盖被方面,1938年以前,边区党政军学等非生产性人员的食衣被鞋袜等供给较为充分,故1937年边区粮食“征募14197石”[8]70。1939年国内形势开始逆转,国、共之间的军事摩擦不断发生,边区非生产性人员剧增。1940年“征收粮97053石,采购了18751石,共计115804石,距实际需要尚差34000石,即22.75%,造成1941年春季的粮食恐慌”[8]71。1939年冬天,非生产性人员只有棉衣一套,到1940年,形势更为严峻,只能发一点布缝补旧衣服[9]。皖南事变后,国共关系完全破裂,国民党顽固派全面封锁边区。据当时在陕北公学学习的卓毅然回忆:“冬天没有发棉装,每个学员只发一件白板老羊皮上衣,无纽扣,用绳子系腰;棉裤全是旧的,有些已破烂不堪;没有棉鞋,不少同志就把裤子里的棉花掏出来裹在脚上,再穿上草鞋当棉鞋。”[10]70

供需的巨大差距使党和边区政府认识到必须建立自己独立的经济生产和商业运行体系,解决基本的生活需求,公营商业因时而生。抗战前,边区“除粮食、羊毛外,其他一切日用所需……均靠外来”[11]2。红军到达陕北后,国民经济部创办中央造纸厂、兵工厂及榨油、纺织等各种小手工业。为保障供给,又创办煤矿厂②三处,公营纺织厂③、硝皮厂、造纸厂、修械厂、印刷厂、石油厂各一处及面粉厂等[12],但新建工厂因资金短缺并没有全部投入生产,虽然有设在西安的“元声西”商号设法采购物资,但生活用品供给与党政军需求仍有很大缺口。尤其是皖南事变后,边区物资供给形势更加严峻。以边区急需的纺织品为例,1941年边区公私消费需洋布44000匹,土布800000匹,但实际生产的洋布仅26200匹,土布80000匹,需要进口洋布178000匹,土布720000匹[13]203-204。公营纺织厂生产布匹不及需求量的一半。供求之间的巨大悬殊为边区公营商业的出现及发展提供了契机。

二、探索中前进:边区公营商业的发展与壮大

边区公营商业分大公营商业和小公营商业两类。前者为边区政府创设的商业性公司和商店,并由政府直接经营;后者为部队、学校、机关等开设的以满足本单位需要为目的的自给性商店,故名机关商店。公营商业主要职责为:“在贸易局领导之下,组织土产与输出,换取必需品输入,以保证机关和人民的必需……所有公营商店均负有平抑物价、巩固边币的艰巨任务。”[1]127最典型的莫过于光华商店和盐业公司。

抗战时期,边区政府经营的公营商业是从创办光华商店开始的,光华商店承担起边区物资供给的绝大部分任务。光华商店虽名为商店,但其实是从事商贸活动且负责贯彻执行党的商业政策的机关。它属于新民主主义时期国家商店的范畴,可看作是国家商店的雏形。光华商店资金在成立之初(1938年)仅为5万元,1939年增至50万元,1940年为保证必需品的自给,资金增至120万元法币,买卖总额达到2000万元法币[10]8。至1940年10月底,党和边区政府在延安、定边、盐池、曲子、庆阳、绥德、甘泉、张家畔设立了光华商店分店,另外还设有一个过载栈、四个农产品贩卖处、两个运输队,在志丹和白家坪设立两个货栈[1]142,发行光华券总额达3111540元[14]101。

根据商业调查数据显示,1941年上半年,延安、延长等28个光华商店营业状况:“共买进48574208元。共卖出42248785元。纯益7504221元。照顾财政方面:(1)本年春,卖给财厅棉花50余万斤。(2)秋季,卖给财厅冬衣材料1000余万元(低10%)。(3)代财厅收公盐70余万斤,代发30余万斤。(4)工业局所属各工厂,在光华商店取去原料5000余万元。”[1]75到1942年上半年,光华商店的分店已达28个[1]75,仅陇东分店负责销售的毛毡、食盐及毛口袋总计4380484元,收发公盐总计2920驮,并负责购入必需品如文具纸张布匹等总值41223505元[15]。截至1940年,光华商店的营业额与开业初相比增长了近3倍半[16]。光华商店根据边区贸易政策,推销自给有余的商品,买入边区必需品,配合边区政府调剂物资,平抑物价,缴纳税款,成为公营商店的楷模。

光华商店具有双重角色。从光华商店所从事的贸易活动及负责执行党的商业政策的角色看,其既是边区银行直属部门,又是边区政府从事贸易的商业实体机构。这样的二重身份决定了光华商店既要承担起积累资金的金融任务,又要担负调剂市场、保障供给的贸易职责。

光华商店成立之初,以积累资金为首要任务。1939年中央财政经济部为加强边区经济,对其实施统一领导,此时的光华商店“除了积累资金以外,还负着保证机关需要,供给工厂原料和代工厂推销成品的任务”[1]144。成立之初的光华商店兼具财务性和生产性。

随着边区公营商业的发展、壮大,机关、部队、学校物资供应逐渐自给,光华商店逐渐由以财务性为主向以建设性为主的定位转变。

1941年5月,光华商店的定位发生实质性变化。今后将“‘以其执行实际贸易,达到政府贸易政策普遍实现’为业务方针。政府贸易政策是什么呢?它的中心要求是‘根据边区生产消费实际情况,将自己有余的土产——盐、皮毛、药材运出去换进自给不足的棉花、棉布、棉纱、纸张文具。以保证机关需要’”[1]144。此时贸易只是光华商店的业务政策。5月28日,贸易局再次明确了“赚钱不是光华商店唯一的任务,必须把稳定市场金融的责任负担起来”[1]145。

从上述中央财政经济部、边区政府及贸易局赋予光华商店的职责来看,1941年以后的光华商店的业务方针,已不是以纯粹的赚钱为首要目的,而是以促进边区的商业流通、调剂边区市场、刺激边区工商业的发展为首要目标。至此,光华商店的角色由过去的财务性商店转为建设性商店,承担了明显的商贸政策调控的职责。

盐业公司是边区公营商业的重要代表。红军进驻陕北前,三边盐务由国民政府管理收税。1937年边区政府成立后,三边盐务划归边区政府管辖,由三边贸易局代收盐税,后又设立三边税务局,负责管理盐税。1940年,党中央将盐务交给中央军委后勤部管理,设立三边盐务局。1941年边区财政厅受命从军委后勤部接管盐务局。1942年2月盐务“接收工作大部已完成”[17],但因刚完成交接,管理体系较为混乱,盈利能力不强,这是当时食盐走私较为频繁、问题比较严重的主要原因。

事实上,在1941年底边区财政厅接收盐务局后,曾提出实行食盐统销,但因管理较乱,加之“盐业工作的‘官办商业’作风”[1]97,食盐统销未能实施。故在1942年前,边区所产食盐自由买卖,走私较为猖獗。据三边盐务处报告,1942年“食盐走私数达10万驮,计1500万斤。按3500元100斤折合,计边币5亿元以上,即是说发行额三分之一以上的边币,失却兑换外汇的保证。而这些值5亿元边币的法币,却在市场黑市中掀风造浪”[1]103,哄抬物价,这是边币不稳的主要原因。

为增加财政收入,杜绝食盐走私,西北财经办事处经过调查,决定实施食盐统销,提出了食盐“对外统销”“对内自由进行”的原则,并规定盐业公司具体的任务是:“①实行对外统销,扩大公私股金,团结公私力量……②稳定盐价,掌握增减盐价的主动权……③发展食盐的运输,配合着各级政府对盐运的领导……设立转运站,解决沿途草料的供给与草料价格,以发展运输。④管理内地食盐贸易,对内买卖食盐在不妨碍食盐统销的原则下自由进行。⑤巩固金融保障物资供给,收入法币供给银行周转兑换及换取物资以供给财政需要。”[1]961942年,朱理治将“食盐对外统销”[1]70列入贸易计划。

为加强食盐统销,落实贸易计划,1942年9月,“贸易局召集党政军民合资组织食盐专卖股份有限公司;进行专卖业务。除延安总公司外,各分区有分公司共五处,重要口岸有支公司六处,设直属分栈于延安,盐池则委托盐务局代办,资金约900万元”[1]71。盐业公司坚守边区政府规定的“对外统销,对内自由”原则,统一食盐外销业务。

食盐专卖股份有限公司成立后,贸易局和光华盐店虽得到银行“放款280万元”[13]209,但因资金限制仍无力全部包买食盐,故1942年食盐统销效果并不明显。1943年7月,西北局《关于改进食盐统销的指示》,对改进食盐统销做出详细规定④。

根据西北局的指示,盐业公司通过多种途径加强同党政军民的合作,完善统销薄弱的食盐运输环节。盐业总公司通过与延安南区合作社合资的方式,组建食盐运输队,投资将近200万,帮助延安县运盐。另外组织了11个骆驼队及脚户的几千头畜力[1]153。在运盐路线上建立草料站、骡马店合计43处,盐公司自营者17处[11]571,调剂了草料价格,减轻运盐脚户负担[14]388。三五九旅在延安、绥德、三边沿途开设了10个骡马店,组织了拥有600多个驮骡的运输队[18],从事运盐业务。由于抓住了食盐对外统销中的运输关键环节,食盐运输工作成效显著。

在党和政府领导下,以食盐公司、光华商店等为代表的边区公营商业在探索中前进,在曲折中发展、壮大。据商业调查显示,截至1945年,边区公营商业资本至少达32亿元。“各公营商店的资力,其大小往往因不同口岸城镇而有异,通常是以对外贸易为主的口岸,以1944年定边为例,是公小私大。该年该市商号共185家(私173公12),资力共法币9651万元,私资8789万元,占92%,公资862万元,仅占8%。反之以内部市场为主的口岸,以绥市(原系对外贸易口岸为主,1940年后变为内部市场——见前)为例,则是公大私小。如1943年绥德分区公私商号户数上共478家,私商438户占91%,公商仅40户占9%。但资力上公私商共17973万元,公商11825万元,占65%。私商6148万元,占35%。而纯利方面,公商也占压倒优势。该年公私商纯益共为53034万元,公商则为49629万元,占93%,私商3405万元,仅占7%。公商的纯利占其资本的419%,而私商的纯利,仅占其资本的55%。”[1]17-18边区的公营商业成功担当起新民主主义经济中国家资本的角色。在对外商业贸易中,公营商业资本占主导地位,很好地贯彻了党的商业发展的政策,助推边区经济社会发展。

三、效益考量:边区公营商业利润调查

在党和边区政府大力支持下,边区公营商业经营方式日渐丰富,管理制度逐渐健全,并取得了可观的经济社会效益。据调查,1941年上半年中央直属财经处和各机关学校获利25.6万元,解决了日常经费的48%[1]181。1943年10月至12月,公营南昌公司获得净利约1.68亿元[1]173。1942年1月至3月,延安市公营商业62户,资金总额17297070元(边币)[19]。截至1943年9月,延安公营商店仅占商店总数的1/10,而资本却占全市商业总资本的1/3,公营商店资金活跃[20]。

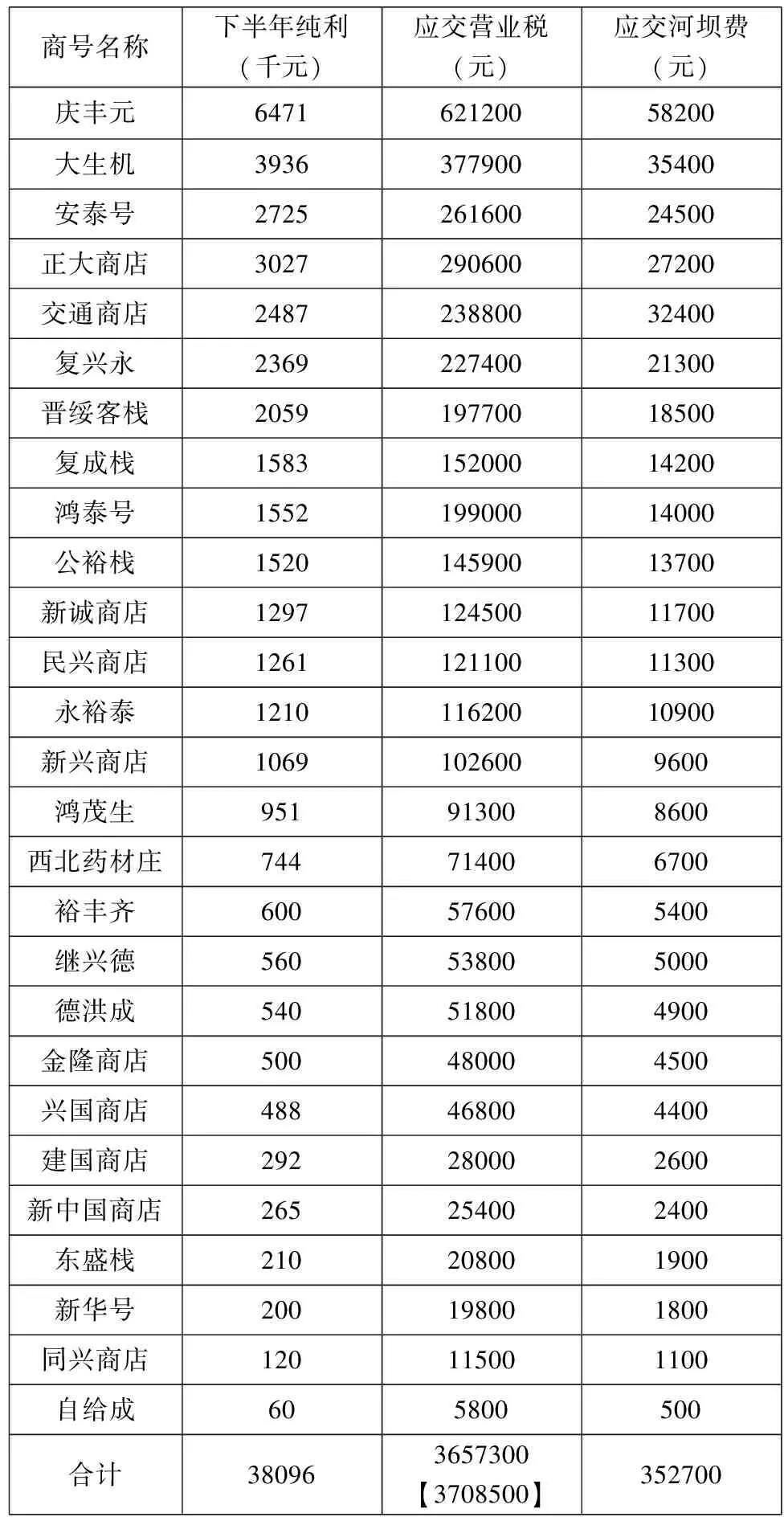

1943年12月25日,边区公营商店联合会对延安市27家公营商店(见表1)和10家供给合作社的下半年利润进行调查(见表2)。调查显示,延安市公营商店与公营供给合作社纯利润达50470000元(边币),收益可观(见表3)。半年总计收入营业税4287900元,河坝费403400元[21]。

表1 27家公营商店1943年下半年纯利统计表

表2 10家公营供给合作社1943年下半年纯利统计表

表3 延安公营商店与供给合作社纯利统计表

边区公营商业发展为边区财政收入做出卓越贡献。调查显示,边区银行“1941年以前连年收益即可看出,商品收益占90%以上”[22]。1942年上半年,光华商店28个分店商贸“纯益7504221元。平均周转率10.81次,平均利润200%强”[1]75。1938年,边区公营商业税收占据边区财政总收入的8.45%,1939年为0.91%,1940年0.26%,但到了1944年却陡增到44%[23]。为何1939和1940年猛然下降呢,原因是1938年11月20日至26日,日寇轰炸延安,私商大都流向西安,公营商业受到严重破坏,收入锐减。在边区政府的鼓励和政策引导下,边区商业才逐步恢复,公营商业亦迅速发展壮大。1941年边区公营商业缴纳商业税12万元,占边区全年商业税的37.5%[24],到1944年公营商业税收猛增,占边区总收入的近半,公营商业对边区经济发展贡献巨大。

边区公营商业在解决党政军各机关物资供给中发挥巨大作用,大大缓解了边区财政压力。如管理局的供给商店在1943年实际供给中央军委和中央直属机关消耗品:肥皂等日用品43%,火柴90%,纸张文具42%[25],有效保障了军直和中直单位的正常运转,减少了财政支出。据记载,“1941年各机关经费自给70%……1942年机关部队生产收入占支出48%……1943年党政军民学开支64%来自自给生产……1944年机关部队生产用到财政上的占62.8%……各机关部队自给能力的增长,不但保证了各单位的丰衣足食,而且大大减轻了人民的负担”[8]400-401。机关和部队生产性收入的构成大部分是商业收入。如1942年,中央直属机关学校和军委直属机关学校商业收入占生产收入68%,边区政府各机关商业红利占全部收入58%,陇东分区更是高达89%[26]187。这足以说明供给合作社在边区财政增收中占据的重要地位。

公营商业是平价运动的实施者和推行者,是平抑物价、稳定市场的主力军。如1941年6月,受国民党特务破坏,边区市场混乱,物价大涨,公营商店联合会执委会决定以低于市场价格向消费者推销布匹、毛巾等产品[27]。光华、西北和交通三大公营商店采取零售的办法开展大廉卖[28]。随后,绥德和定边等地的公营商店也纷纷加入平价运动,开展廉卖活动,尤其是生活必需品、日用消耗品都低于市价[29-30]。经过努力,边区市场价格得到控制,趋于稳定,流通渠道通畅,打击了敌人的嚣张气焰。

四、各自为政:边区公营商业发展存在的问题

经党政军民的不懈努力,边区公营商业不断发展、壮大,利润逐年提升,在推动边区经济社会发展、满足人民物质需求、保障各机关单位物资供应等方面发挥巨大作用。调查发现,边区公营商业在迅猛发展的同时,也存在一些问题。

第一,以追逐利润为目的,违反商业政策、法令的情形时有出现。部分部队人员无视商业政策,如某“师修械所水手薛老三四月份在螅利峪偷渡牲口17头”,某“旅的官船,尚有不经检查而私自带仇货,偷带不准出口的东西等情”[26]195。个别机关买卖法币,抬高物价[26]200。个别县“把缉私罚款作为自给财政收入,三边有一时共十一个缉私单位”[8]405。公营商店纳税不踊跃,如“桥儿沟建筑处商店,经稽查查出无税卷烟,强不纳税”[26]195。“总卫生部,少数民族委员会,建筑处,工业局,南区合作社,利用其工作地位进行漏税”[26]195,“漏税据估计占全部税收50%”[26]194。“定边之张家畔有保安团驻防,欠交盐税,税局人员前往摧索,结果被团部捆绑。”[26]194个别公营商店“携带了大批边币到绥德换区法币,套取边法币的差价”,“绥德的边币推行不开了,大批边币象狂风暴雨般的转往陇东,接着又挤到关中,使得边币猛跌,关中边币完全垮台”[13]216。这些现象造成了革命队伍内部出现贫富悬殊的怪相,如“志丹不走私,二三年一套棉衣;收入好的年年发棉衣,有时还穿细布的。一部分党员群众意见认为‘党性强,受凄惶;党性差,有钱化’”[8]406。这反映了个别公营商店违背了公营商业的经营宗旨,破坏了边区的财经制度,在一定程度上损害了党和政府的形象。

第二,本位主义较重,集中领导乏力,一度出现盲目竞争、资源浪费现象。党中央发展公营商业的政策是“集中领导”,但个别公营商店忽视边区整体商业政策和财政纪律,无视“集中领导”的原则,出现了片面强调本单位的供给,资本分散、人员浪费等现象。各机关、部队、学校将生产资本的最大部分投向商业,影响工农业生产,且将许多不适合做生意的人分配到商业部门,“以光华商店为比例标准计算,3万元资本,只需人员一个……最少的如联合商店须三个半人,最高的如青记商店则须67个半人,平均计算亦每资本3万元须20人,其浪费人员之多”[26]201……部分公营商店因畏惧国民党的封锁,在边区内盲目存货,导致恶性竞争。如“光华与大光……两商店与其他公营商店因争买法币,争买货物造成彼此矛盾很深……公营商店一看到有货来,大家拼命争买”[26]195。哄抬物价,盲目囤货,造成浪费。如1943年,光华商店收购“1万斤蓝”(土染料),后由于洋染料的涌入,绝大多数土染料“蓝”未能及时销售出去。1944年上半年不少公营商店收购了许多坏布、假葡萄酒、坏电池等[31],造成了很大的损失。

第三,管理制度不健全,侵吞公产、与民争利现象偶有出现。部分公营商业尤其是机关、部队、学校经营的商业实体,由于没有划归各地方领导,出现了“县不管区,区不管乡,自筹自用,各自为政,首长身份特殊,任意开支,形成严重苦乐不均。一般的边区到县级生活好,区乡生活苦;生产部门生活好”[8]405-406的现象。人员管理制度不够完善,存在着“衙门化”的官僚主义作风。“商店变成了机关,一天办五六个钟头的公。一星期照例休息一天。站柜台的同志穿上军衣威风凛凛雄赳赳的,说话更是不带一点和气”,甚至有在“卖货上取点巧,卖100报80,其余20自由开支”[1]184。个别公营商店的工作人员假公济私,甚至将部分经费侵吞,如“环县——王营长拿税款1000元放债,每月每元利息2角……拿公粮运边区外换货,大约十多石”[26]197。“经建处大车队长虚造账目贪污250元。一炭厂偷卖公炭。”[26]199一些公营商店可以卖“仇货”,而私营商店若卖“仇货”,会被缉私队没收,没收回去再卖给老百姓[26]196。这些不良的商业风气影响了党政军民之间的关系,在一定程度上破坏了公营商业的健康发展。

五、制度完善:边区公营商业改革整顿

公营商业发展中出现的上述问题,与边区商业“集中领导,分散经营”的宗旨是背道而驰的。边区各机关过度强调“分散经营”,在一定程度上忽视了“集中领导”。在政出多门的商业环境下,商业管理机构如贸易局、物资局无法真正“统一领导”,并不能有力执行商业政策。皖南事变后,边区的进出口贸易受阻,自流、盲目、无序的“分散经营”严重影响贸易管理,不利于打破国民党顽固派的经济封锁。在此背景下,党和边区政府对公营商业尤其是机关、部队、学校经营的商业进行改革整顿,以引导其向合理方向发展。

首先,实行统一领导,避免政出多门。1941年5月,延安公营商店联合会成立,负责公营商店的统一领导,会上提出“六条公约”⑤,以避免恶性竞争。1941年5月27日,边区政府、军委和边区中央局联合颁布《关于公营商店的决定》,规定所有的公营商店加入“公营商店联合会”,必须按时缴纳税收,隶属当地的贸易总局或分局的统一领导,必须遵守边区的政策。在所属物资局的领导下,组织边区的特产销售出口,以换取边区必需品,保证边区机关和人民的需求。绝对禁止黑市买卖、偷税漏税、相互竞争、囤积居奇等违法行为[32]。针对一些公营商店的偷税漏税问题,边区政府财政厅发出训令,要求公营商店必须照章纳税,否则将依法办理之[33]。1942年边区财政实行统筹统支办法,规定“各机关商业以经营边区境内商业为主,对外贸易由边区贸易局统一管理……必须遵守‘分散经营,集中领导’的原则,克服过去生产上各自为政的无政府状态”[26]109。“①严禁公营企业做不正当的投机生意及贩卖违禁物……③公营商店与合作社要遵守商场习惯,保持对外经济往来的信用,不得随意拖欠别人款项。”[26]110在上述规章约束下,公营商业经营活动逐渐趋向合理,走向正规。

其次,精简公营商店数量,提升人员素质。在精兵简政政策的号召下,1942年春对公营商店进行缩编。如中管与后勤系统“从原有商店38个,员工196人,至1942年10月,只有商店25个,员工105人”[1]182。实施许可经营,只允许边区一级的各主管机关、县政府或军队旅级以上的机关及专员公署可以经营商业,其余机关一概不准[26]109,消除了商店林立、无原则竞争的弊病。此外,将小的公营商店合并到大型公营商店之中,或通过入股私营商业,与私营商业按股分红。如将西北商店与新中国商店合并,减员100多人,实现了人力与资本的集中[34]。建立学习制度,经常开展关于边区财政金融政策、商业业务知识及法令的学习活动,提升工作人员业务素养。如陇东分区的曲子联店“集体学习,研究手续与制度、商情与价格,研究如何开传票、记账和如何团结群众与商人等”[35]。针对军队商店工作人员上班穿军装的情况,边区政府在1942年3月7日要求,各军事机关严令所属商店人员即日改着便服[36]320,以此改善公营商业与群众的关系。

再次,减少商业投入,扭转重商业轻视农业、畜牧业的错误倾向。没有农业、畜牧业等产业的发展,商业就成了无源之水。在战时环境中,面对国民党对边区愈加严厉的封锁,物质生产是关键。边区政府减少对商业的财政投入,加大投入农业、畜牧业、运输业及手工业,彻底扭转轻视农业、工业发展、将生产任务寄托在商业盈利上的错误倾向。如边区政府对新中国商店财政投资由25%减至5%,对工业财政投资由52%增加至67%,对农业的财政投资由8%增加至13%,运输业投资为15%[37]。随后,边区银行也停止对公营商店的贷款,把更多资金放款给农业、工业[38]。只有农业、工业、畜牧业等产业发展起来了,商业才可能发展起来。1944年,财政经济部部长李富春在中央直属机关生产运动总结大会上明申:“所有机关学校部队的公营商业,必须缩小,抽出部分资金、人力转到农工业。”[39]减少商业投入,增加对工业、农业、畜牧业及交通运输业的投资,促进了边区经济的健康发展。

最后,健全公营商店管理制度,保障商业活动健康发展。完善的商业制度体系是公营商业健康发展的保证。边区政府彻底改变苏维埃时期“自收自用”收支模式,建立起统筹统支制度,并要求各机关严格执行财政的预决算制度,所有公营商店的开支必须由统一的机关批准,并建立相应的金库制度,实施会计与保管分开制[8]467。这些制度的实施保证了公营商业规范运行,避免了浪费和中饱私囊。同时“取消每星期的放假,延长每天的营业时间……建立各机关严格的移交制度”[26]110。另外,在公营商业中设立党组织,加强党对公营商业的领导。1943年2月27日,中共西北中央局发出《关于公营商店及财经部门驻各地机关中党的工作管理的决定》,要求“凡公营商店有党员三人以上,即需组织党的支部,有几个支部,即组织总支委,归当地党委管理,由能力较强的党员参加工作,经常教育党员成为执行党的经济政策的模范,来影响私人商店”[40]。经过制度建设和强化党的领导等改革,边区公营商业基本消除贪污腐化、违反政策等不良行为。

六、结语

抗战时期,党中央发展公营商业的基本方针是“集中领导,分散经营”[1]126。作为“新政策的积极实行者”[1]81,边区公营商业因是政府注资,理应肩负起调剂物资与平抑物价的作用。但事实上,公营商业在皖南事变前的一段时间内,并没有很好肩负起这一职责,反倒呈现出了盲目、被动、自流状态。

皖南事变后,国民党实行更为严厉的封锁,边区外援断绝,财政陷于困境。各机关部队自力更生,创办供给商店,对外各自采购,经营食盐、特产、骡马店栈等,以积累资金保障本单位供给。经过一年的分散经营与自行采购,虽然度过了最为困难的时刻,但必须而又最低限度的财政开支与供给仍然困难,“统一管理又似乎不必(当时条件实际上也不可能),故当时的贸易仍然是处于被动与自流的状态,贸易政策的决定也充分地表现了这一思想上的犹豫”[1]3。故出现商业贸易管理乏力,致使部分贸易政策只能落在纸上无法落地执行,一些“投机商人套取公家的货币贬值利润,助长游资对市场的捣乱”[1]5。

为扭转这种局面,边区对外商业贸易必须实现统一领导,而实施这一政策的基础是统一经营出入口的主要物资[1]82。为此,边区政府对输出、输入边区的物品做了详细规定,将其分为三种,即“允许、特许、禁止”,并对每种进出口商品类别作出了详尽规定:“一、允许进出口物品(附表甲乙第一类),须在进出口当地物资局或其委托机关登记、检验、领取允许证,完纳税款后自由出售。二、特许进出口物品(附表甲乙第二类),须事先向物资局申请,经批准领取特许证后方得出入口。三、禁止出口物品(附表甲乙第三类),由物资局、税局严行检查,违者没收。第三条 凡过境物品不得当地物资局或其委托机关之批准,不得在中途出售。”[41]236-237出入口及过境物资的管理,确保了公营商业的统一经营,有利于突破国民党顽固派的经济封锁。

在制度的规范及税务部门的配合下,边区公营商业实现了由盲目到自觉、由被动到主动、由自流到统一的转变。以延安为例,1943年上半年“进口金额131215503元,必需物资值占64.7%,半必需物资占27.8%”[1]69。公营商业管理开始摸索到了关于贸易管理的一些规律,贸易自由论者所认为的边区商业不能实行统一管理的谬论被打破[1]69-70。边区公营商业坚持区内必需品禁止输出,争取必需品、限制非必需品输入,保障了边区物资供给,为边区经济建设作出巨大贡献。

纵观边区公营商业的发展,总体上呈现出了在曲折中前进,发展中壮大的特点。从1935至1939年商业具有明显的“采办性”,无贸易可言。1940至1942年的商业贸易是“被动、自流”。1942年边区高干会议后,“强调国家资本的主导作用”,初步实现了管理上的一元化,但这只是“实行片面的统一”[1]10。从1944年到抗战胜利,边区公营商业彻底实现了“全面管理,对外贸易做到出入口平衡以致出超”[1]11。这反映了中国共产党在克服经济困难的过程,通过与敌人在经济战场上的斗争实践,逐渐把握了新民主主义公营经济发展脉络,熟练掌握了公有经济发展规律,自觉运用市场、价格等手段保持商业经济稳定、健康发展。

注 释:

①比较有代表性的成果如:李祥瑞:《抗日战争时期陕甘宁边区的公营商业》,《西北大学学报》1984年4期;陈志杰:《抗战时期陕甘宁边区公营商业的发展及其评价》,《南京政治学院学报》2002年4期等。

②陕甘宁边区的煤炭开采是边区工业的典型代表,尤其是开展的煤炭开采情况调查,为解决延安燃料短缺问题找到了出路。详见王飞:《抗战时期陕甘宁边区煤炭资源调查述论》,《党的文献》2021年第5期。

③陕甘宁边区纺织业发展呈现出现代企业经营理念,但边区高干会议后,政府权力全面介入纺织业中,浓厚的公权色彩成为边区纺织业发展的突出特点。详见王飞:《抗战时期陇东根据地农村副业发展研究——以纺织业为主的考察》,《中国农史》2020年第1期。

④如“食盐统销必须依靠群众,发动群众积极运盐,又必须给群众一定的利益。必须依靠地方党政领导。必须立即进行改造与加强盐业机关的工作。必须严格制止食盐走私。必须党政军上下团结一致,改进盐业统销政策,更多地照群众利益,发动区乡干部担负起制止食盐走私的责任。必须把党的食盐统销政策在党内党外进行广泛宣传解释和教育”。参见中国财政科学研究院主编,陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编·第四编商业贸易》,长江文艺出版社2016年版,第112-113页。

⑤六条公约即“一、公营商店都参加公联,在公联和贸易局领导下过小组生活。二、一致执行政府政策与贸易局的物价政策。三、爱护边币,不作黑市。四、都加入商会纳税、买公债,起模范作用。五、互相合作,反对排斥竞争。六、提高学习,研究财政经济政策”。参见《延安公营商店成立联合会统一领导执行政府贸易政策 作商民遵行法令之模范》,《解放日报》1941年5月26日第2版。