饺子帖

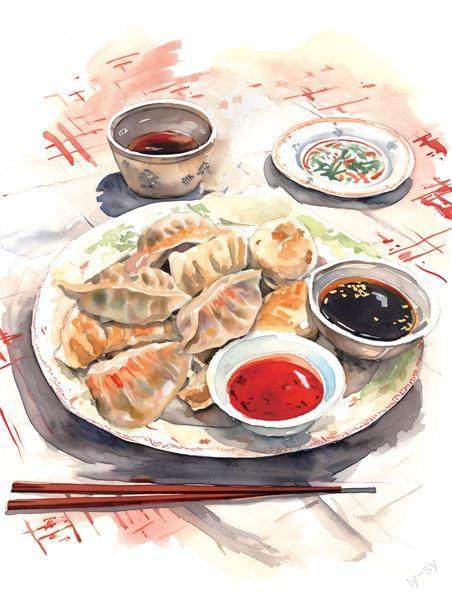

快过年了,又想起饺子。饺子,是过年的标配,是过年的主角,是过年的定海神针。不吃饺子,不算过年。

五十三年前,我在北大荒,第一次在异乡过年,很想家。那时候,弟弟在青海,姐姐在内蒙古,家里只剩父母孤苦伶仃地过年。我心里难过,又万般无奈。

没想到,就在这一年大年三十的黄昏,我的三个中学同学,一人拿着面粉,一人拿着肉馅,一人拿着韭菜(那时候粮食定量供应,买肉要肉票,春节前的韭菜更是金贵),去到我家。他们和我的父母一起,包了顿饺子。

盖帘上码好的一圈圈饺子下进滚沸的锅里,蒸腾的热气把我家小屋托浮起来,幻化成一幅别样的年画,定格在那个难忘的岁月。

这大概是父亲和母亲过年吃的最滋味别具的一顿饺子了。

那年大年三十,一场纷飞的大雪把我困在北大荒的建三江。当时,我被抽调到兵团的六师师部宣传队,本想年三十下午赶回我所在的大兴岛二连,没承想,大雪封门,汽车的水箱都冻成冰坨了。

师部的食堂已经关门,大师傅们都早早回家过年了,连商店和小卖部也已经关门。别说年夜饭,就是想买个罐头都买不到,我只好饿肚子了。

西北风从大年三十刮到大年初一早晨,我一宿没有睡好觉,早早被冻醒。我偎在被窝里不肯起来,闭着眼胡思乱想。

九十点钟,忽然听到“咚咚”的敲门声,好像有人叫我的名字。由于风刮得很凶,那声音被撕成了碎片,断断续续的,像做梦,不那么真实。我非常奇怪,这大雪天的,会是谁呢?

我披上棉大衣跑到门口,掀开厚厚的棉门帘,打开门一看,吓了一跳。站在门口的人,浑身上下裹着一层厚厚的雪,简直就是个雪人。我根本没认出是谁。等他走进屋,摘下狗皮帽子,抖落一身的雪,我才看清,是我们大兴岛二连的木匠赵温。天呀,他是怎么来的?这么冷的天,这么大的雪,莫非他是从天而降?

看我瞪大了一双眼睛,他笑了起来,说:“赶紧拿个盆来!”我这才发现,他带来了一个大饭盒。打开饭盒一看,是饺子,个个冻得邦邦硬。他笑着说:“过七星河的时候,跌了一跤,饭盒撒了,捡了半天,还是少了好多,饺子都掉进雪坑里了,咱俩凑合着吃吧!”

我愣在那儿,望着一堆饺子,半天没说出话来。我知道,他是见我大年三十没回队,专门给我送饺子来的。如果搁在平时,这也许算不上什么,可这是什么天气呀!三十里路,没有车,他得一步步地在没膝深的雪窝里跋涉,走过冰滑雪深的七星河。

我永远记得,那一天,我和赵温是用那个盆底有朵大大的牡丹花的洗脸盆煮的饺子。我还忘不了,那是酸菜馅儿的饺子。

小时候过年,母亲总要包荤素两种馅儿的饺子。她把肉馅儿的饺子都捏上花边,让我和弟弟连玩带吃地吞进肚里,自己和父亲则吃素馅儿的饺子。那是艰苦岁月的往事。

大年初二,是母亲的生日。那一年,我包了一个糖馅儿饺子,放进盖帘上一圈圈饺子中,然后对母亲说:“今儿您要吃着这个糖馅饺子,一准儿大吉大利!”

母亲笑着连连摇头:“这么大一堆饺子,我哪能那么巧正好吃到?”

热腾腾的饺子盛进盘、端上桌,我先往母亲的碟中拨了三个饺子。吃第二个饺子时,母亲就咬着了糖馅儿。她惊喜地叫了起来:“哟!我真吃着了!”我说:“要不怎么说您有福气呢?”母亲笑得眼睛眯成了一条缝。

母亲的眼睛实在是昏花了,她不知道我耍了一个小小的花招,我包了一个有记号的花边饺。

第二年夏天,母亲去世了。

孩子在美国,前些年我常去美国探亲,一连几个春节,都是在那里过的。余光中说“乡愁是一枚邮票”,对我而言,过年时,乡愁就是一顿饺子。

那是一个名叫布卢明顿的大学城,全城只有一家中国超市。为了买到包饺子必备的老三样——五花肉、大白菜、韭菜,提前几天,我就和孩子来这里采购。

超市老板是山东人,因为我常去那里买东西,彼此已经熟悉。老板见我进门直奔大白菜和韭菜而去,对我说:“准备过年包饺子吧?”我说:“对呀!大白菜和韭菜您得多备些啊!”他笑吟吟地说:“放心吧,备着呢!”

那天,小超市里挤满了人,大多是中国人,他们都是来买五花肉、大白菜和韭菜的。尽管大家素不相识,但望着各自小推车中的“老三样”,彼此心照不宣,他乡遇故知一般,会心地笑着。

(大浪淘沙摘自人民文学出版社《肖复兴散文》一书)