内固定方式对不稳定型股骨转子间骨折并发症的影响

彭建功

灵宝市第二人民医院外二科,河南 灵宝 472500

不稳定型股骨转子间骨折是临床骨科常见创伤性疾病之一,多在中老年人群中发病,主要是由于患者骨质疏松,受到外力撞击引发骨折,多合并内侧壁缺损[1]。临床治疗以手术为主,内固定是临床主要治疗方式,但部分患者受骨质疏松、骨量下降等因素的影响,术后出现严重并发症且风险较高。内固定治疗方式较多,如何选取合理、有效的内固定方式,降低术后并发症发生率,改善关节功能是临床探究的热点[2-3]。本研究将两种内固定方式用于不稳定型股骨转子间骨折患者中,对比不同内固定方式应用后实施效果,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016 年3 月—2019 年12 月灵宝市第二人民医院收治的符合条件且病情确诊的不稳定型股骨转子间骨折合并内侧壁缺损80例患者作研究对象,按照随机数表法分两组,每组各40例。

观察组男20 例,女20 例;年龄57~84 岁,平均年龄(67.35±1.25)岁;平均身高(164.11±12.24)cm;平均体重(59.34±5.02)kg;平均病程(8.13±1.76)d;根据改良AO/OTA 分型中关于不稳定骨折分型,划分为31-A2、31-A3型,骨折类型:31-A222 例,31-A318 例;致伤原因:车祸6例,跌倒27例,重物压砸7例。对照组男23例,女17 例;年龄57~86 岁,平均年龄(67.39±1.14)岁;平均身高(164.01±12.19)cm;平均体重(59.22±5.09)kg;平均病程(8.11±1.74)d;骨折类型:31-A225例,31-A315例;致伤原因:车祸5 例,跌倒30 例,重物压砸5 例。两组患者一般资料具有可比性(P>0.05)。本研究经医院医学伦理委员会批准。

纳入标准:均对本次研究获得详细的知情权,并自愿表示参与研究,签署同意书;能积极依从医护操作;均经影像学检查确诊为不稳定型股骨转子间骨折合并内侧壁缺损;临床资料完整。排除标准:中途退出,合并精神认知障碍、不能正常沟通交流表达,合并重症心、肝、肾功能障碍、恶性肿瘤,存在手术治疗禁忌证。

1.2 方法

入院后进行患肢皮牵引或胫骨结节牵引,患者卧于气垫船上,避免身体部位受压,给予患者抗生素预防用药,术前接受常规心电图、胸片与血糖、血压水平检查,开展常规干预,稳定患者基本生命体征。针对患者病情,开展术前讨论会议,确定具体针对性的手术方案。根据骨盆正位片确定颈干交,选择钢板、螺钉,备皮及备血。

对照组患者给予全麻或椎管内麻醉,取仰卧位,健肢固定保持外展体位,将软垫放于患侧臀部,适当抬高臀部位置,进行内收内旋牵引操作,注意牵引过程动作轻柔缓慢,实施骨折复位,牵引结束后于C 型臂X 线机透视下查看复位情况,确定复位良好,常规消毒铺巾。于股骨大转子外侧作手术切口,完全显露股骨上段外侧部位,钻入导针,C 型臂X 线机透视检查拉力螺钉位置及深度,置入钢板,紧贴股骨外侧,拧入骨皮质螺钉以及动力髋螺钉尾钉,对骨折端加压,透视检查固定效果,确定固定良好,生理盐水冲洗,置管引流,缝合。

观察组准备工作与对照组相同,沿股骨大转子向下切开一长3 cm的小切口,显露股骨转子,插入连结导入器钢板,透视下调整位置,在做第2 个切口,插入经皮骨钩将经皮加压钢板固定于股骨上,置入股骨颈部导针套筒,钻入导针,调整位置,选取合适股骨颈螺钉拧入,加压骨折端,去除主套简,在第2 个切口处,拧入1 枚股骨螺钉,透视下内固定位置满意,去除导入起,冲洗,逐层缝合。

治疗后实施药物镇痛、抗生素用药、支持疗法与预防骨质疏松的药物干预,并检查患者有无合并症,对症用药干预。患者穿“丁”字鞋,保持外展位固定,置管引流时间48~72 h,医护评估后才可将引流管拔除。固定后患者活动静卧2~3 d,才可缓慢坐起床上活动,7 d 后尝试进行CPM 机下髋膝关节被动活动,2~4 周扶拐但不负重缓慢移动,8~12周才可开始负重行走。

1.3 观察指标

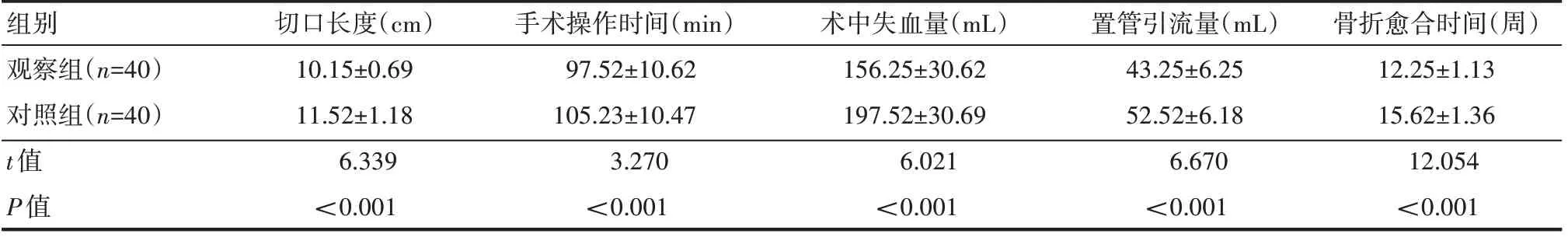

(1)记录两组患者切口长度、手术操作时间、术中失血量以及置管引流量、骨折愈合时间,实施对比。(2)采用髋关节Harris 评分对患者髋关节功能进行评定,分值0~100分,90分以上为优,80~90分为良,70~79分为可,70分以下为差[4]。(3)并发症包含:感染、髋内翻、固定松动、股骨头坏死。

1.4 统计学方法

采用SPSS 23.0 软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验。计数资料用例数和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者围术期指标情况

观察组患者切口长度、手术操作时间、骨折愈合时间均短于对照组且术中失血量以及置管引流量均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者围术期指标情况(±s)

表1 两组患者围术期指标情况(±s)

组别观察组(n=40)对照组(n=40)t值P值切口长度(cm)10.15±0.69 11.52±1.18 6.339<0.001手术操作时间(min)97.52±10.62 105.23±10.47 3.270<0.001术中失血量(mL)156.25±30.62 197.52±30.69 6.021<0.001置管引流量(mL)43.25±6.25 52.52±6.18 6.670<0.001骨折愈合时间(周)12.25±1.13 15.62±1.36 12.054<0.001

2.2 两组患者Harris评分情况

观察组髋关节优良率为80.00%优于对照组的57.00%差异有统计学意义(χ2=4.713,P<0.05)。

2.3 两组患者并发症发生情况

并发症对比中,观察组合计并发症(2.50%)少于对照组(15.00%),差异有统计学意义(χ2=3.914,P<0.05)。

3 讨论

转子间骨折在骨折疾病中发生率较高,尤其是老年人群,为髋部骨折疾病发生率较高的一种骨折类型,合并骨质疏松患者发生率高于未出现骨质疏松骨折患者。股骨转子部Wards 三角区在人体骨骼中是最易发生骨质疏松的部位,老年人发生骨折中多数是该部位骨折。EvasnⅢ、Ⅳ型股骨转子间骨折会出现股骨大小转子、股骨距骨折移位情况,属于不稳定型骨折,股骨距受到外力撞击被破坏,抗压支持力下降,压应力不能通过股骨距传导转移,相应内置物应力水平增加,而且老年人随着年龄增长,骨质疏松加剧,螺钉切割疏松股骨头颈,甚至从股骨头部位穿出,有较高的髋内翻畸形发生率。常规采用保守解剖复位难度大、效果差,具有较高致残率,长期卧床容易导致心脑血管意外、坠积性肺炎、压疮与泌尿系感染等发生,是患者致死的主要原因。

不稳定型股骨转子间骨折临床治疗以手术为主,选择手术方法时,不仅要考虑到固定方法的可操作性与固定稳定性、术中可控制性与术后愈合情况,还要考虑患者身体状况,术前对患者手术承受力进行评估,及时采取合理有效的术前干预措施,保持患者的心理与生理状态维持相对平衡,保证手术顺利实施。

临床主要使用内固定、外固定两种术式,相较于外固定,内固定对该病的治疗更具有优势。当前临床治疗股骨转子间骨折内固定有动力髋螺钉、解剖钢板内固定,关于选择何种内固定方式,这是临床存在争议的地方。

动力髋螺钉也可称加压滑动鹅头丁、动力髋螺钉与Richard 钉,因设计遵循股骨上端生物力学特征,可用于维持转子间骨折内固定,同时发挥动力与静力加压作用,维持稳定骨折结构,避免发生骨折并发症。但因其对骨的应接力大,容易出现螺钉松动、髋内翻、钢板断裂与骨折不愈合情况。

不稳定型股骨转子间骨折患者受病情影响,极易出现内侧壁缺损,这对肢体力学稳定性造成一定影响,导致治疗难度加大。解剖型锁定钢板结构,与转子间生物力学轴线较为相近,具有较好的固定强度,在临床应用的也较为广泛。该内固定方式设计基础是遵照股骨近端解剖形态结构,符合基本生物力学,而且术中不需要进行内固定材料的重新塑形调整,可保证复位效果贴合,达到良好的骨折愈合效果。该方式固定材料选择长度适宜钢板,顶端安装3 个松质骨锁定螺钉,与正常生理颈干角保持一致,可预防出现髋内翻畸形,同时利用三角稳定性维持颈干角的稳定,还可保持顶板整体的牢固定,避免出现稳定性不佳状况,预防骨折近端旋转发生,良好的稳定性还可保护血供组织免受外力作用的挤压影响。钢板近端部位用松质骨螺钉进行固定,维持骨折良好稳定性。此外,骨折内固定过程中针对高龄患者、粉碎骨折患者、合并骨质疏松患者需尤其注意,这些患者骨折畸形或内固定松动发生率相对较高。

为全面评估内固定方式利弊,实验开展两种内固定方式的可比性研究。本研究结果显示,观察组患者手术时间以及术后恢复时间更短,且术中失血量以及置管引流量均低于对照组,Harris 评分优良率高于对照组。这表明解剖钢板内固定方式应用对关节功能恢复更优,而且可缩短手术时间与术后恢复时间,减少术中失血量与置管引流量,这种内固定方式应用效果更为显著。股骨近端解剖钢板是依据股骨转子间骨折的特点,考虑该部位骨折生物力学特点,提供内固定支架作用。其作用优势体现为:需小切口切开再插入钢板,每个锁定螺钉借助导向器经皮钻入,经接骨板与骨骼固定,充分体现微创手术这一原则。而且锁定钢板以固定杆靠近骨面,接骨板与骨面之间无接触、压迫,避免对骨骼骨膜血运造成的不良影响;锁定螺钉与钢板锁定后形成整体,转移钉与钢板力矩,应力经钉颈部传至骨折两端,部分锁定螺钉形成角度,增加拔出应力。内侧壁能够提供稳定支持作用,因此该部位使用动力髋螺钉内固定,治疗效果较不理想,易发生并发症,而解剖型锁定钢板则能够提供较好疗效。解剖型锁定钢内固定,在固定完成后,能够为股骨颈部提供固定作用,同时还可提供内侧支撑作用,整体具有较好抗弯折、抗滑脱能力,手术操作简单,对机体损伤较小,可有效降低出血量,加快患者康复。

不稳定型股骨转子间骨折患者经治疗后,不支持术后即可下地,需床上坐起、轮椅活动,这对下肢肌力的恢复有一定影响,但可避免并发症发生。但伴有内侧壁缺损的患者,由于手术时间较长,导致手术耐受力要求较高,且术中出血量的增加,也会导致骨折愈合延迟,加大术后血栓形成风险[5-6]。本研究结果显示,两组患者均有术后并发症发生,分析其原因可能与术后过早活动、个别髓内钉插入操作不规范、术中创伤较大等因素有关。髋内翻畸形为股骨转子间骨折最为常见并发症,术中未解剖股骨内侧皮质骨的支撑作用是诱发髋内翻畸形发生主要原因。解剖钢板近端有3 枚松质骨锁定螺钉孔,明确固定每个螺钉钉入角度,避免因人为原因导致的误差,可减少术后并发症发生。

股骨转子间骨折手术操作器目的在于促骨折复位良好,促骨折稳定性的恢复,有利于患者早期恢复正常的生活与工作中,降低骨折并发症发生。股骨近端解剖钢板与动力髋螺钉有各自有点与不足,都是治疗股骨转子间骨折的有效方法,但解剖钢板的优势更为明显。而且为了保证给予患者合适内固定方式,骨科医生应不断进行学习培训,提高内固定操作技术水平,并且熟知不同内固定的优势与不足情况,便于结合患者情况提供更适宜的手术方案。本研究同时存在以下几点局限性:样本量较小,随访时间段,且部分数据由于非正态分布导致标准差较大,今后会进一步强化。

综上所述,内固定方式对不稳定型股骨转子间骨折合并内侧壁缺损患者术后并发症及髋部骨折功能的影响显著,选取合适的内固定方式,可加快术后康复,降低术后并发症发生率,提高髋关节功能。