唐代妇女裙装的演变及其影响因素

摘要:间裙、纯色裙、花裙和幅裙是唐代妇女裙装的典型样式,该文采用跨学科研究的视野与方法,综合运用墓葬壁画、敦煌壁画、传世画作等图像资料,结合史料文献的多重证据,对这4种典型样式进行了分析。探讨了皇帝诏令对裙装发展的规范作用,指出尽管朝廷试图通过诏令遏制奢侈之风,但唐代妇女对美的追求并未因此而停止,反而一定程度上促进了唐代妇女裙装的创新与发展。同时,通过探讨在唐代初期与安史之乱后唐代丝绸产业的发展情况,以及唐代织物纹样对外来文化的吸收和创新,阐释了丝绸产业的蓬勃发展及织造纹样的丰富对唐代妇女裙装发展的支持作用。

关键词:间裙;条纹裙;幅裙;丝绸;唐代纹样;服装史

中图分类号:K242;K876.9" " " " " " " " " " " "文献标识码:A" " " " " " " " " "文章编号:2096-4110(2024)12(c)-0061-05

The Development of Women's Skirts in the Tang Dynasty and Its Influential Factors

LIU Xuan

(Shaanxi University of International Trade and Commerce, Xianyang Shaanxi, 712046, China)

Abstract: Striped skirts, solid-color skirts, floral skirts, and wide skirt are typical styles of women's attire during the Tang Dynasty. This paper adopts an interdisciplinary research perspective and methodology, integrating tomb murals, Dunhuang murals, extant paintings, and other pictorial materials with historical documents to analyze these four representative styles. It discusses the regulatory role of imperial edicts on the development of skirt fashion, noting that despite the court's attempts to curb extravagance through decrees, the pursuit of beauty by women during the Tang Dynasty did not cease, but rather promoted innovation and development in women's attire to a certain extent. Additionally, by exploring the development of the silk industry in the early Tang period and after the An Lushan Rebellion, as well as the absorption and innovation of Tang Dynasty textile patterns from foreign cultures, the paper elucidates how the thriving silk industry and the richness of weaving patterns supported the development of women's skirts in the Tang Dynasty.

Key words: Interval Skirt; Striped skirt; Wide Skirt; Silk;" Tang Dynasty Patterns; History of Costume

唐代丰富多样的妇女裙装不仅是时尚潮流的产物,也是社会风貌在服饰上的反映。本文系统探讨唐代妇女裙装的典型样式,包括间裙、纯色裙、花裙和幅裙,并分析了由妇女裙装所投射的社会背景。通过跨学科的方法将文献资料与图像资料相结合,揭示了唐代丝绸产业的兴盛、外来文化的吸收与创新,以及皇帝诏令对妇女裙装发展的影响。通过研究唐代妇女裙装的发展变化,能为唐代社会史研究提供独特视角,有助于加深今天人们对于唐代服饰文化的认识。

裙装作为女性服饰的重要组成部分,古往今来都是女性美丽与优雅的具象表达。在唐代,它不仅彰显外在之美,更是女性内心世界的体现。《新唐书·五行志》载:“安乐公主使尚方合百鸟毛织二裙,正视为一色,傍视为一色,日中为一色,影中为一色,而百鸟之状皆见。”《旧唐书·韦巨源传》又载:“景龙二年,顺天翊圣皇后衣箱中裙上有五色云起,久而方歇,巨源以为非常佳瑞,请布吿天下,许之。”[1]武则天写给高宗的诗句:“不信比来长下泪,开箱验取石榴裙。”这些与裙装有关的案例,体现了裙装在女性服饰中的重要性,也展示了其穿着在政治舞台上的野心和抱负。唐代裙装的流行变化,深受社会经济、政治和文化背景的多重影响。学界对唐代裙装的研究已颇为丰富,但对其发展变化背后的动因缺少深入的探讨。本文尝试通过梳理唐代史料文献、图像资料和出土文物,以期对唐代裙装的演变动因有更深层次的理解。

1 唐代妇女裙装的种类

唐代妇女的裙装类型十分丰富,梳理图像资料(墓葬壁画、敦煌壁画、传世画作、出土陶俑)及史料文献可见唐代妇女裙装比较典型的为间裙、纯色裙、花裙、幅裙四种,并且其流行有一定的规律。

1.1 间裙

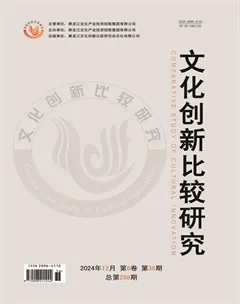

初唐的图像资料中有大量的竖条纹裙,其名称颇有争议,根据两唐书的记载,其准确的名称应为“间裙”或“间彩裙”[2]。间裙的“间”是指色彩的间隔,唐代的间裙也称作“破裙”,如果破片数量过多,形成了细条纹,则称为“条纹裙”,但“破裙”和“条纹裙”这两种名称在史料文献中未见,应为现代出现的名称。间裙是由上窄下宽的细长布料拼接而成,破片数越多,则条纹越细。唐代的墓葬壁画中除了条纹裙,还出现一种条纹裤,常被称为波斯裤,在讨论条纹裙的渊源时,有学者认为条纹裙也受到了波斯的影响[3]。但条纹裙和条纹裤无论是制作工艺还是其穿着者的身份地位,都有较大的不同。条纹裤为条纹织物制作而成,这种条纹是平行的,唐代的织造工艺已经比较发达,可以织造出各种条纹的面料。而条纹裙是上窄下宽的结构,因此条纹并不是平行的,而是一条条又细又窄的梯形,这种上窄下宽的条纹在唐代是无法通过织造来完成的,只能由裁片缝合而成。墓葬壁画可见,初唐时期女官裙装上的条纹有粗有细,意味着破片数有多有少,由此推断条纹裙可能是由原本破片数较少的间裙演变而来。韦贵妃墓(见图1)和燕妃墓壁画中女官的间裙条纹已经极细,这种细条纹的间裙需要几十条裁片拼接缝制而成,极费女红,其制作成本远高于条纹裤。因此在墓葬壁画中所见的穿着条纹裙的宫廷女官,其身份地位应该高于穿条纹裤者。

随着间裙的破片数越来越多,对女红的耗费也越来越大,直至高宗永淳二年下诏:“并花闲裙衣等,靡费既广,俱害女工。天后我之匹敌,常着七破间裙,岂不知更有靡丽服饰,务遵节俭也。其紫服赤衣,闾阎公然服用,兼商贾富人,厚葬越礼,卿可严加捉搦,勿使更然。”[4]才将其遏止,此后这种对女红耗费巨大的条纹裙几乎退出了大唐时尚的舞台。

1.2 纯色裙

条纹裙被高宗禁止后,唐代女性爱美的脚步并没有因此停下,永泰公主墓、懿德太子墓(见图2)及章怀太子墓中壁画可见这一时期宫廷女官的裙装色彩十分丰富,有红、黄、青、绿等。唐诗中提到频率最高的裙子便是石榴裙,如白居易的“移舟木兰棹,行酒石榴裙”。石榴裙在唐代也常被称为红裙,由红花染成。红花又称红蓝花,最初由张骞从西域带回,之后便在中原地区进行种植,作为染料或胭脂使用。茜草也是唐代提取红色染料的植物,由茜草染成的红色裙子称为茜裙,“茜裙二八采莲去,笑冲微雨上兰舟。”描述了采莲的年轻女子身着茜裙。“蒨”同“茜”,“黄陵庙前莎草春,黄陵女儿蒨裙新。”唐诗中“蒨裙”所指亦为茜裙。茜草虽然也是红色,但色调偏暗不如红花艳丽,因此茜裙也不如石榴裙色泽明艳。石榴裙因其颜色鲜艳夺目受到唐代女性的喜爱,但因其染料贵重,主要穿着者多为身份较高的宫廷女官或贵族妇女[5]。

除石榴裙外,黄裙在盛唐时期也极为流行。《新唐书》载:“杨贵妃常以假鬓为首饰,而好服黄裙。近服妖也。时人为之语曰:‘义髻抛河里,黄裙逐水流。’”[6]由于杨贵妃喜爱黄裙和假髻,引得仕女们争相模仿。在南里王村墓壁画中就有大量身着黄裙的仕女。唐代黄裙的染料多为栀子、槐花和郁金,杜牧的诗句“烧香翠羽帐,看舞郁金裙。”中的郁金裙即黄裙。唐代的蓝色染料主要为靛蓝,靛蓝在我国历史悠久,秦汉之前就已普遍使用,长沙马王堆汉墓出土的蓝色织物即由靛蓝染成[7]。“兰裙间珠履,食玉处花筵。”指的便是淡蓝色的裙子。绿裙也称作“翡翠裙”或“翠裙”,红、黄、蓝三色的裙子可以用单色染料,而绿裙、褐裙多为套染而成。黄蓝套染为绿色,红黑套染为褐色,通过上染时间和上染次数来控制色调,可以得到多种明度的色彩。套染在唐代已经广泛运用,因此唐代的裙子色彩十分多样[8]。

1.3 花裙

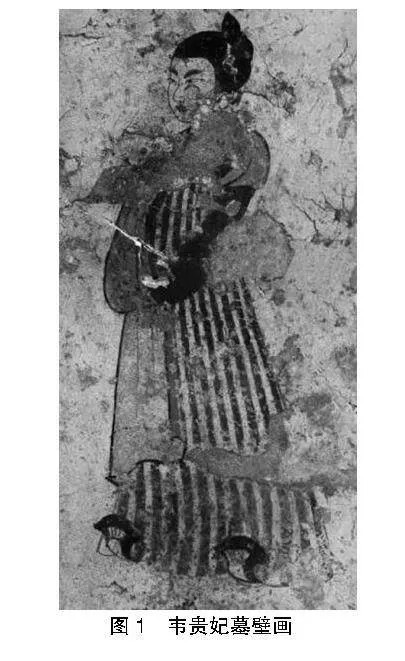

印花技术和织物品种在唐代都得到了多样化的发展,这一时期的印花技术包括凸版印花、镂空版印花、缬染印花以及新出现的碱剂印花工艺。织物组织除了平纹组织和斜纹组织外,也新出现了缎纹组织。唐代印染技术和织造技术的提高和创新,大大丰富了丝织物的品种,因此唐代织物的纹样图案非常丰富,这些精美绝伦的布帛自然也被用在了妇女的裙装上。带有图案纹样的裙子被称为“花裙”,李贺的“画弦素管声浅繁,花裙綷縩步秋尘。”及王建的“金砌雨来行步滑,两人抬起隐花裙。”都是唐代妇女着花裙的景象。唐代流行的传统纹样有朵花、团花等,敦煌壁画中乐廷环夫人行香图,以及张萱、周昉的传世画作《簪花仕女图》中人物服饰上就是这样的花草图案(见图3)。除传统纹样外,窦师纶在唐初创作的“陵阳公样”包含了花树对鹿、对雉、斗羊等十几种精美的花纹图案。玄宗时期,益州司马皇甫恂借鉴“陵阳公样”设计出了新的样式,被称为“益州新样”,再一次丰富了唐代织物纹样的多样性。唐代受佛教文化的影响,宝相花纹十分流行,新疆阿斯塔那唐墓出土了一批织物,有大量的宝相花纹样。来自古波斯萨珊王朝的联珠纹在这一时期也被广泛运用,陵阳公样的创作很可能吸收了联珠团窠纹的式样[9]。华服往往意味着奢靡,织造精美华贵的纹样需要耗费大量的劳动力。唐代安史之乱后,国家财政受到重创,代宗为了节约朝廷开支于大历六年(771年)颁布诏令:“纂组文绣,正害女红。今师旅未息,黎元空虚,岂可使淫巧之风,有亏常制。其绫锦花文所织盘龙、对凤、麒麟、狮子、天马、辟邪、孔雀、仙鹤、芝草、万字、双胜、透背,及大繝绵、竭凿、六破已上,并窒禁断。”[10]禁止了多种复杂的锦样,但在繁多的锦样中,这只是一小部分,唐后期的丝织品品类仍有增加。除了印染和织造外,还有将纹样手绘到织物上的方法,制作成的裙子称为“画裙”,“画裙多泪鸳鸯湿,云鬓慵梳玳瑁垂。”就是对女子穿画裙的生动描述。

1.4 幅裙

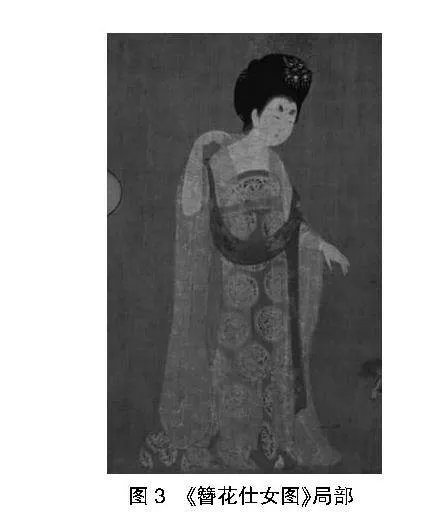

古代布帛的幅宽较窄,制作裙子时不得不多幅拼接,幅裙即多幅拼接而成的下摆宽大的裙子,虽然不像间裙耗费女红,但却对布料的耗费较大。墓葬壁画可见,中唐之后,以胖为美的审美观成为主流,为了体现丰腴婀娜的身姿,幅裙的裙摆也越来越宽(见图4)。曹唐的诗中“不知昨夜谁先醉,书破明霞八幅裙。”的八幅裙即用八幅布制作的裙子,《唐律疏议》注曰:“幅阔不充一尺八寸之属而卖,各杖六十。”[11]可知唐代布帛的幅宽至少一尺八寸,由此可见八幅裙之宽大飘逸。幅裙的流行造成了布料的大量消耗,文宗即位后,面对四方车服过于奢华的现象,颁布了诏令来规范官员和百姓的着装,其中也包括对幅裙的规范:“妇人裙不过五幅,曳地不过三寸,襦袖等不过一尺五寸。”[12]唐代再一次通过诏令制止了奢靡之风。

2 唐代妇女裙装发展的影响因素

2.1 织造印染工艺的繁荣

唐初经过一系列的政治改革和军事征战,有效平定了各地的割据势力,国家逐步实现了稳定和统一。贞观时期,国家政治稳定,经济迅速恢复并持续上升,开元和天宝年间,经济繁荣达到鼎盛。在良好的市场经济影响下,加之唐代妇女对华美布料的强烈需求,纺织业迎来了蓬勃发展,这一时期官营和民营纺织业都有不小的规模。缂丝织造技法及纬锦、双面锦等新型织物在唐之前的出土文物中未发现过实物,但在唐代墓葬中均有出土。如新疆吐鲁番阿斯塔那206号唐墓出土的女俑,其腰带为1公分宽的缂丝织物[13]。同样在206号唐墓出土的另一女舞俑的短衫为双面呈花的双面锦。青海都兰TRMIP2中还出土了一件织金锦,也是我国发现最早的织金锦[14]。这些新型织物的出土均为唐代织造技术提高的有力证明。

安史之乱后,我国古代经济重心开始南移,江南地区纺织业欣欣向荣[15]。《新唐书·地理志》记载了江南东道所贡的丝织品种类繁多,包括衫罗、水纹绫、方纹绫、鱼口绫、绣叶绫、花纹绫等,显示了江南纺织业的繁荣[16]。卢华语老师在《唐代桑蚕丝绸研究》一书中对唐后期黄河流域的桑蚕丝绸业进行了详尽的研究,认为在安史之乱之后,虽然黄河流域的丝绸产业受到了战争的严重冲击,发展速度与长江流域相比较缓慢,但该地区在战后得以逐步恢复并持续发展。特别是关内京畿地区,由于对丝绸的大量需求,政府实施了大规模的绢帛征用政策,同时京畿地区经济恢复较快,使得丝绸业在这一时期不但没有衰退还有了明显的进步[17]。

波澜壮阔的大唐,需要华美丝绸装点。持续进步的丝绸产业为唐代女性裙装的多样化发展奠定了物质和技术基础。技术的传承与创新促进了织物种类和图案的多样化,丰富了裙装的样式,满足了唐代各时期不同阶层女性对美的追求。

2.2" "外来文化的影响

自东汉末年以来,中国丝绸纹样经历了对外来纹样的吸收与融合,到了唐代,这一融合过程达到了高潮,形成了具有中国特色的丝绸纹样新形式。例如,通过将来自波斯的联珠纹与中国祥瑞文字或固有纹样结合,形成联珠双凤纹锦、联珠对龙纹绫等。还有通过二次创作的形式,将波斯的联珠纹进行改造,形成了具有中国特色的纹样,如陵阳公样[18]。

外来文化对丝绸的影响还体现在织造技术上,《隋书·何稠传》载:“波斯尝献金绵锦袍,组织殊丽。上命稠为之。稠锦既成,逾所献者,上甚悦。”[19]这表明,在隋朝时期,外来的织造技术已经对中国古代的织造技术产生了正面的刺激和影响。同时,丝绸之路的繁荣不仅使唐代丝绸能够出口到中亚、西亚甚至欧洲,外国的丝绸也流入中国,这种双向的贸易往来也对唐朝的丝绸业发展具有推动作用。

2.3 皇帝诏令的限制

唐代丝绸业的蓬勃发展为妇女裙装的多样化提供了丰富的物质基础和技术条件。在这一时期,精美丝绸的持续供应,加之唐代社会对妇女服饰相对宽松的态度,使得唐代妇女对美的追求得以充分满足。每一种流行的裙装都在向着极致奢华的方向发展。然而,随着其奢华程度不断提升,也引发了奢靡的社会风气,增加了国家财政的压力,因此朝廷不得不多次发布诏令对妇女裙装进行规范和限制。但这些措施并未能抑制唐代妇女裙装的创新和演变,反映出唐代的服饰文化强大的生命力和创新精神。诏令可能在短期内对裙装产生了一定的制约作用,但从长远来看并不足以完全阻碍裙装的发展。每当某种裙装因诏令而受限,总会有新的款式应运而生,反而丰富了唐代裙装的多样性。

3 结束语

唐代妇女的裙装,以其丰富的样式和华丽的风格,映射出唐代不同时期的社会风貌,也是唐代丝绸经济繁荣的生动体现。从间裙的条纹之美到纯色裙的绚丽色彩,再到花裙的精致图案,以及幅裙的宽阔飘逸,展现了女性对美的追求,反映了在社会变迁中审美观念的演进。唐代裙装的繁荣,得益于织造技术的创新、外来文化的融合及经济的发展。朝廷的诏令虽一定程度上限制了裙装奢靡之风的蔓延,却未能抑制唐代女性对美的追求,反而激发了更多的创新与多样性。通过对唐代妇女裙装的探讨,我们得以窥见唐代社会的开放性、女性的社会地位及服饰在文化传承中的重要作用。唐代裙装的流行变化,不仅是时尚的更迭,也是社会变迁的缩影,为人们理解和研究唐代社会提供了宝贵视角。

参考文献

[1] 刘昫,等.旧唐书·卷九十二[M].北京:中华书局,1975:2964.

[2] 欧阳修,宋祁.新唐书·卷二十三[M].北京:中华书局,1975:507.

[3] 卓文静.条纹裙相关问题刍议[J].西域研究,2010(3):105-111,138.

[4] 刘昫,等.旧唐书·卷五[M].北京:中华书局,1975:107.

[5] 周吉国.石榴裙考[J].兰台世界,2010(19):34-35.

[6] 欧阳修,宋祁.新唐书·卷三十四[M].北京:中华书局,1975:878-880.

[7] 陈维稷.中国纺织科学技术史[M].北京:科学出版社,1984:262.

[8] 张泓湲.唐代碱剂印花研究[D].上海:东华大学,2022:37.

[9] 刘春晓,单筱秋,张毅.唐代织锦纹样陵阳公样的窠环形式流变研究[J].丝绸,2020,57(2):72-77.

[10]刘昫,等. 旧唐书·卷十一[M].北京:中华书局,1975:298.

[11]刘俊文.唐律疏议笺解[M].北京:中华书局,1996:1860.

[12]欧阳修,宋祁.新唐书·卷二十四[M].北京:中华书局,1975:531.

[13]缪良云.中国历代丝绸纹样[M]. 北京:纺织工业出版社,1988:81-89.

[14]黄赞雄,赵翰生. 中国古代纺织印染工程技术史[M].太原:山西教育出版社,2019:167-203.

[15]李仁溥. 中国古代纺织史稿[M]. 长沙:岳麓书社,1983:86-93.

[16]欧阳修,宋祁.新唐书·卷四十一[M].北京:中华书局,1975:1056-1076.

[17]卢华语.唐代桑蚕丝绸研究[M]. 北京:首都师范大学出版社,1995:40-49.

[18]回顾.中国丝绸纹样史[M]. 哈尔滨:黑龙江美术出版社,1990:100-106.

[19]魏征,等.隋书·卷六十八[M].北京:中华书局,1973:1596.

作者简介:刘萱(1988-),女,陕西西安人,硕士研究生,讲师。研究方向:服装史。